Des squelettes et du whisky

Skeletons – Collectors ought not to neglect to preserve the skeletons of the different species of animals. Of man, the skull is the most interesting part, as it varies in the different races of the human species, and is also frequently singularly altered by the practices of savage tribes. The best way of cleaning bones, is to expose them to the air, and allow the insects to eat off the flesh. This being done, they ought to be washed with sea water, and afterwards freely exposed to the sun. The best skulls are obtained by putting the whole head in rum or whisky, or a strong solution of alum; both male and female heads ought if possible to be preserved1.

Charles Darwin considérait Robert Jameson (1774-1854), professeur d’histoire naturelle à l’université d’Edimbourg, « incredibly dull »2. Il a néanmoins joué un rôle de premier plan dans l’expansion du Musée d’histoire naturelle d’Edimbourg, dont le premier noyau remonte à 1697, et a beaucoup contribué à la réputation et à l’accessibilité de sa collection. La position de keeper du musée, initialement liée à la chaire de médecine, revient au détenteur de la chaire d’histoire naturelle depuis sa création en 1767. C’est en raison de cette position que Jameson rédige, en 1817, un Set of Instructions for Collectors – dont est extraite la citation mise en épigraphe –, afin de donner aux « ministres et fonctionnaires publiques [public servants] à l’étranger » des indications détaillées sur la manière de préserver différents types de spécimens ; une question qu’il aborde aussi dans ses cours universitaires3. Pour lui, il est acquis que « chez l’homme, le crâne est la partie la plus intéressante, car il varie selon les différentes races de l’espèce humaine ». Les travaux de l’anatomiste de Groningue Petrus Camper (1722-1789), avec sa mise au point de l’angle facial, ainsi que ceux du médecin de Göttingen Johann Frederick Blumenbach (1752-1840), avec sa classification de l’humanité en cinq « races » non plus sur la base de la couleur de la peau mais sur la base de la craniométrie, sont désormais des références incontournables – d’autant plus que leurs propres collections de crânes se sont imposées comme des modèles à imiter4. Jameson met aussi en garde contre des interventions bizarres que pratiquent les « tribus sauvages » sur les squelettes et les crânes – une propension à modifier leur propre nature soulignée par une très vaste littérature tout au long de l’époque moderne, et que Carl von Linné (1707-1778) a su intégrer dans sa classification comme variété « monstrueuse » de l’homo sapiens5.

Mais ce qui retient surtout l’attention est l’explication des étapes nécessaires à la bonne manutention des crânes. Si la pratique qui consiste à conserver le spécimen dans le rhum (ou dans le whisky, dans sa variante écossaise) est la plus courante dans le cadre des voyages transocéaniques visant à rapporter en Europe les « curiosités » du monde naturel, la description de la technique de nettoyage des os par des insectes dévoreurs de viande est moins typique. Dans sa « Note instructive sur les recherches à faire relativement aux différences anatomiques des diverses races d’hommes » (1799), rédigée à l’attention des « naturalistes » de l’expédition du capitaine Baudin en Terres Australes, Georges Cuvier (1769-1832) avait déjà insisté sur la grande simplicité de la préparation des « objets » anatomiques à emporter en Europe : « Faire bouillir les os dans une dissolution de soude ou de potasse caustique et les débarrasser de leurs chairs, c’est l’affaire de quelques heures ». Ou, pour « rapporter des têtes en chair », elles aussi très utiles aux « observateurs de l’homme », « il ne s’agirait que de les mettre dans une dissolution de sublimé corrosif »6. Comme le fera Jameson, Cuvier insiste sur l’importance fondamentale de « recueillir les pièces anatomiques dans un même local et les y comparer dans tous leurs rapports », car le naturaliste ne peut pas s’appuyer sur les dessins des « voyages modernes », qui « ressentent plus ou moins des règles et des proportions que le dessinateur avait apprises dans les écoles d’Europe ». C’est donc dans le musée qu’on peut procéder aux « observations sur le physique et le moral de chaque race »7. Ces instructions de Jameson et de Cuvier témoignent du processus de transformation du rapport des sociétés européennes aux corps morts : désacralisation et objectification commencent à se généraliser au début du XIXe siècle.

Les instructions de Jameson s’inscrivent en outre dans la tradition linnéenne d’histoire naturelle de l’Université d’Édimbourg, au sein de laquelle les étudiants eux-mêmes sont invités à s’engager dans des expéditions coloniales et apprennent comment voyager et classer le monde naturel, y compris l’humanité et ses « particularités ». Les travaux sur les apôtres de Linné, envoyés sur toute la surface du globe munis d’instructions précises (Instructio peregrinatoris, 1759), se sont multipliés avec les années, et avec eux s’est développée une attention croissante pour les techniques matérielles, les stratégies de marché et de publication qui ont construit la « tradition linnéenne »8. Ils démontrent que les naturalistes comptaient beaucoup sur les collectionneurs de toutes sortes, amateurs et professionnels, pour rassembler spécimens et squelettes des quatre parties du monde. Ceux-ci étaient indispensables pour remplir ce qu’on a appelé les « bone rooms » : des espaces dans lesquels les os étaient amassés afin d’étudier et de classer l’humanité9.

Le premier pas est bien de se procurer et de conserver la matière première. A partir du XVIIIe siècle néanmoins, c’est la « méthode d’ordonner » les objets à travers des systèmes de classement et de présentation (catalogues, étiquettes…) – plutôt que « l’acte de posséder » la nature – qui compte le plus10. Le schéma suivi est celui des sciences naturelles : la collecte/description d’abord, la classification ensuite, enfin la généralisation et l’extrapolation de lois. De ce processus, le musée doit rendre compte : ses galeries le déploient pour le visiteur, derrière ses vitrines ordonnées.

Dès que les objets – crânes, moulages, corps embaumés, préparations anatomiques, dessins, ou autres – entrent dans un espace muséal ouvert au public, ils changent de statut. Ils s’inscrivent dorénavant dans discours ordonné et savant sur l’histoire de l’humanité, que raconte leur mise en place. Leur sens dépend de leurs voisinages, des modes d’exposition, des objets qui les entourent, du paratexte qui les accompagne. Pour revenir à Jameson, les objets qu’il expose acquièrent le statut de « preuve » scientifique et tangible de la classification de l’homme en « races » distinctes. Les vitrines sont là pour le montrer aux visiteurs, dont le rôle actif de consommateurs culturels a été mis en évidence par l’historiographie depuis la fin des années 199011. Il s’agit d’un phénomène à l’échelle planétaire, dont les modes de développement et les chronologies varient selon les pays.

Dans la boite de verre

Cette digression a pour but de rendre compte des motivations qui ont alimenté ce numéro. Il a pour point de départ une rencontre d’intérêts conjoints développés dans des domaines de recherche divers et enracinés dans deux types de réflexions : l’une porte sur les usages publics du passé, l’autre s’intéresse à la construction des catégories raciales. Les musées d’anthropologie et d’ethnologie se trouvent au centre de préoccupations communes sur la présence toujours actuelle – toujours plus actuelle ? toujours plus visible ? – de la race dans les espaces publics. Dans cette perspective, la rédaction de la revue Passés Futurs a pensé utile, important et possible de réfléchir à une catégorie particulière de musée, le musée d’anthropologie, ou plus précisément d’ethno-anthropologie, en tant que lieu aujourd’hui central (mais non unique) d’exposition publique et institutionnalisée de l’humanité, et ce en faisant appel à des collègues travaillant à partir d’approches disciplinaires différentes. Car c’est bien au carrefour de l’histoire de l’art et des sciences, de la sociologie, de l’anthropologie, de l’épistémologie et de l’histoire que cette réflexion peut être engagée.

Entre la complexité des enjeux soulevés et la richesse des communications réunies dans ce numéro, l’ambition de cette introduction est circonscrite : elle se propose d’esquisser quelques réflexions générales et pointer un petit nombre de questions, à partir du domaine de compétence de son auteure, historienne engagée depuis plusieurs années dans une recherche sur les conceptions de l’humain qui se forment au siècle des Lumières.

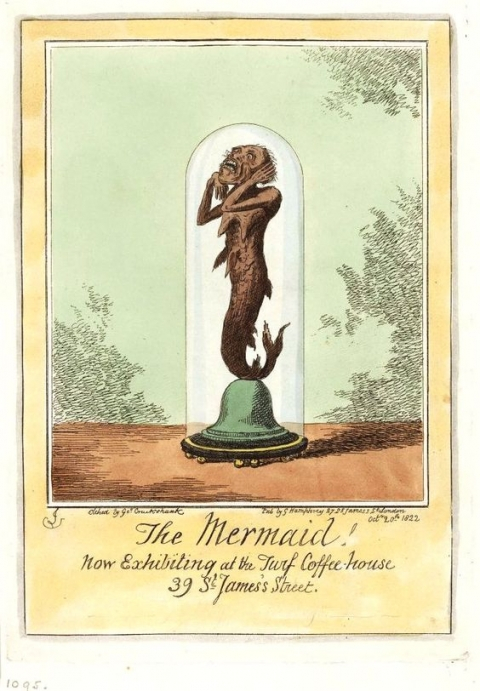

George Cruikshank, The Mermaid ! (1922)

L'exposition de sirènes est un phénomène qui se poursuit au XIXe siècle, comme en témoigne cette estampe satirique

Dans la longue histoire des musées, qu’il ne nous appartient pas de retracer ici, peut-on distinguer avec clarté le moment de l’émergence des musées d’anthropologie ? Peut-on en saisir une spécificité ? S’ils se distinguent par leur focalisation sur les groupes humains, alors ils s’inscrivent bien dans une généalogie multiple qu’il serait inutile de vouloir simplifier, sauf à y perdre le sens même de la complexité historique du rapport des sociétés à la catégorie d’« humain ». Dans les cabinets de curiosité, qui marquent l’histoire du collectionnisme occidental à partir de la Renaissance12, les objets représentatifs des cultures lointaines, voire des humains eux-mêmes, sont bien attestés. Il serait néanmoins caricatural d’en faire l’origine unique des musées d’anthropologie. L’exposition des « curiosités » humaines – Pietro Corsi le précise dans ses conclusions (« From the Museum pictum to the specimen in Museums ») – n’attend pas sa fixation dans l’espace muséal pour être pratiquée. La liste est longue des « monstres » humains exposés dans les cours princières, sur les marchés, dans les coffee-houses ou dans les foires : femmes et hommes poilus, nains et géants, individus bicéphales, macrocéphales, hommes-poissons ou sirènes sont à l’ordre des réjouissance13. Certains sont devenus tristement célèbres, telle Saartjie Baartman (1789-1815), la « Vénus Hottentote », achetée en Afrique du Sud en 1810, présentée de son vivant comme phénomène de foire en Angleterre, puis en Hollande et en France, et enfin exposée, après avoir été mesurée, disséquée et embaumée par Georges Cuvier, dans le tout nouveau Muséum national d’histoire naturelle de Paris14.

Saartjie Baartman (1789-1815) exposée au Musée de l’Homme

En outre, l’exploration/exposition du corps humain prend, avec le développement de l’anatomie, une dimension centrale15. Les musées d’anatomie du XVIIIe siècle, parmi lesquels la Specola de Florence a conservé jusqu’à nos jours une notoriété inégalée pour la qualité artistique de ses cires anatomiques, ont parfois cédé la place à des musées d’anatomie pathologique, à l’ombre des hôpitaux modernes, ou à des musées de l’armée, dont les collections anthropologiques se constituaient en miroir des peuples vaincus ou dominés16. Cette diversité des lieux d’exposition nous invite à mentionner un autre aspect de l’analyse, sur lequel nous ne pourrons nous arrêter : l’appellation générique de « musée d’anthropologie » ne doit gommer ni le développement de variantes muséales, comme les musées d’ethnologie ou d’ethnographie, ni la fluidité des contours de ces institutions mêmes, en fonction des pays concernés et de l’évolution des rapports entre ces trois domaines, du point de vue disciplinaire et organisationnel17.

Musée de La Specola (Florence), modèles anatomiques en cire

Pour qui vient de l’histoire du XVIIIe siècle, la porosité des lieux « savants » et « populaires » – une distinction qui demanderait à être mise à plat elle aussi – est une donnée de fait. La représentation de l’humanité n’attend donc pas les musées d’anthropologie : elle est repérable en bien des lieux clos, sans même parler de son omniprésence dans les espaces cultuels, où reliques et crânes s’inscrivent dans la vie quotidienne18. C’est à partir du XVIIIe siècle que des musées commencent à exposer systématiquement des corps humains, entiers ou en pièces, même si les premières fondations des musées d’anthropologie, d’ethnologie et d’ethnographie doivent attendre le milieu et la fin du XIXe siècle. Le Musée ethnographique de l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg (1836), le Musée national d’ethnologie de Leyde (1837), le Peabody Museum of Archaelogy and Ethnology de Harvard (1866), le Museum für Völkerkunde de Berlin (1873), le Pitt Rivers Museum à Oxford (1884) inaugurent « la grande période de l’anthropologie de musée »19. En France, le Musée d’Ethnographie du Trocadéro (1882) est l’ancêtre du musée de l’Homme, créé en 1937 – à cette date le nouveau site reçoit les collections anthropologiques du Muséum d’histoire naturelle20.

Tout au long des XIXe et XXe siècles, de l’Europe et des États-Unis vers le reste du monde (comme en témoigne ce dossier), les musées d’anthropologie se multiplient, se font écho les uns aux autres21, accueillant des publics nombreux aux motivations diverses, et associant, selon les lieux, des fonctions de vulgarisation et de recherche. Au cœur de débats publics lorsqu’ils sont ouverts, fermés ou restaurés – l’une des dernières expériences françaises en date est celle du Musée Jacques Chirac, Quai Branly à Paris, dont le projet et la réalisation a suscité de nombreuses polémiques –, ils sont de plus en plus interrogés aujourd’hui au sujet de leur rôle de « vitrines de l’humanité »22. Où et comment l’humanité a-t-elle été et continue-t-elle à être exposée ? De quelles manières squelettes, crânes, corps embaumés, photographies, moulages et autres artefacts ont-ils été et sont-ils utilisés pour rendre compte de la diversité humaine ? Ces questions, abordées dans ce dossier à partir de situations historiques spécifiques, sont aussi l’écho des transformations de domaines de recherches – l’ethnologie en France, l’anthropologie culturelle dans le monde anglophone notamment – dont le développement accompagne celui de « vitrines » muséales.

Ces musées sont tout à la fois des « lieux des savoirs »23, des « zones de contact »24, des « forums »25 où sont proposés des récits publics de l’histoire. Ils ne sont jamais neutres, ni dans leurs fonctions de préservation ni dans celles d’exposition du passé. Tout y compte. D’où vient l’objet ? Comment et pourquoi a-t-il été obtenu, puis transporté ? Quelles sont ses trajectoires jusqu’à son arrivée au musée ? Comment a-t-il été transformé en « objet scientifique », puis inscrit dans des espaces muséographiques ? Comment est-il décrit, catalogué, exposé ? Qu’est-ce qui est montré – et qu’est-ce reste caché ? Comment montre-t-on ce qu’on montre ?... Ceci, qui vaut pour tout objet, vaut aussi pour les restes humains. Avec eux toutefois, les problématiques d’ordre éthique et ontologique prennent une épaisseur et une complexité différentes, teintées d’une dimension morale et politique particulièrement aiguë aujourd’hui.

Le musée anthropologique est devenu un des lieux les plus explicitement associés aux théories raciales, en raison de son rôle dans l’expression des différences. Les renforce-t-il ? Quels ont été et quels sont les procédés techniques utilisés pour les faire apparaître ? Est-il le lieu privilégié de sa légitimation comme objet de connaissance et de savoir ? Cela renvoie aussi à la question de la ligne de partage entre « musée de Soi » et « musée des Autres », ainsi que le suggère Benoît de L’Estoile26, soulevant alors d’autres interrogations : comment les populations représentées ont-elles été mobilisées dans les mises en scène de leurs représentations ? Quels liens existent entre ces populations et les corps exposés dans des musées ?

La question de l’appartenance de ces pièces particulières et de leurs restitution – à qui ? comment ? – alimente un nombre croissant de procès mobilisant, au-delà des spécialistes de la muséographie et de l’anthropologie, aussi bien des mouvements civiques que des cabinets d’avocats et des ministères27. Depuis la fin des années 1980 et de façon croissante ces derniers temps, la légitimité de collectionner, de montrer les « différentes humanités » ou des « restes humains » fait débat, du point de vue du droit international, mais aussi dans une opinion publique de plus en plus sensible à ces sujets. Comme le synthétisent Irina Podgorny et Laura Miotti, le passé s’est transformé en « champ de bataille »28.

« Décoloniser » les musées d’anthropologie ?

Les interventions, les monographies, les volumes collectifs et les numéros des revues ne cessent de se multiplier sur ces questions, le plus souvent dans le cadre d’une remise en question du colonialisme ou à propos du « Collecting the Indigenous Dead »29. Besoin ou projet, « décoloniser » les musées d’anthropologie (d’abord, mais pas seulement, car la critique s’est étendue à toutes les formes muséales) est un terme clé dans ce débat. Du post-colonial au décolonial, le rôle politique et les usages publics des musées d’anthropologie sont, partout dans le monde, à l’ordre du jour des recherches sur la muséographie30. Ce qui ressort de ces travaux et des débats qu’ils suscitent est la complexité : autant celle de la catégorisation de l'humanité, que celle du rapport que chaque société entretient avec son passé et ses ancêtres. Ce que pointe aussi ce numéro est que les enjeux de la représentation des « races » ne sont pas qu’une affaire de relations entre anciens colonisés et anciens colons. L’article d’Alice Berthon sur le Musée national d’ethnologie au Japon, le Minpaku, ouvert en 1977, en est un exemple parlant (« Dénis d’empire au Japon »).

Notre objectif n’est en aucun cas de suivre toutes les problématiques que cette abondante production a mise en valeur. Ce numéro ne vise ni l’exhaustivité, ni la construction d’un récit linéaire à partir d’une mise en ordre de la production existante. Au contraire, il prend acte de l’hétérogénéité des domaines où le travail sur l’exposition de l’humanité est réalisé, sans chercher à les hiérarchiser. Il enregistre aussi la variété des interrogations qui y sont déclinées. Mais il voudrait également faire la preuve de l’importance d’une prise en charge collective et interdisciplinaire de la question. Il entend interroger l’anthropologie et son histoire, tout en la confrontant à l’histoire des sciences, des techniques ou de l’art. Il nous semble impossible, en effet, de réfléchir à la naissance du musée d’anthropologie sans considérer sa dimension visuelle : on ne ferait pas que perdre une partie de son fonctionnement comme dispositif, on n’en comprendrait pas la nature fondamentalement performative et esthétique31. Les moulages dont s’occupe Lucia Piccioni dans sa contribution (« Dupliquer et hiérarchiser l’humanité »), en sont une excellente illustration. Le retour, en plein XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe, de la technique des moules faciaux – que l’Antiquité romaine a perfectionnée pour produire des masques funéraires à usage votif – est le fait des anthropologues en quête de « preuves d’authenticité ». Les photographies de Lidio Cipriani (1892-1962) témoignent aussi bien de l’arrogance auto-satisfaite de l’anthropologue qui, peu soucieux du caractère invasif du procédé, prend l’empreinte, que du rapport de domination, introduit par la technique, vis-à-vis d’un modèle obligé dans une position non seulement inconfortable mais aussi dominée. Si la photographie ne peut rendre compte du moment historique – le fascisme, qui décuple la puissance symbolique de ce corps-à-corps –, elle met en relief un type de violence qui n’a rien de nouveau, mais qu’avec l’aide de la science, de la technique et de l’art, le musée anthropologique propose comme témoignage objectif32.

Lidio Cipriani (1892-1962) en train de réaliser un moulage sur le vivant

Il nous a donc d’abord semblé nécessaire d’affirmer la dimension historique du dossier, en partant d’une réflexion sur l’entreprise coloniale européenne dont les musées d’histoire naturelle, d’anatomie, ou plus tard, d’anthropologie, ont été le produit direct, puis une expression et un outil. La pertinence de cette réflexion se trouve renforcée par les nouvelles recherches sur le XVIIIe siècle, et plus particulièrement sur sa seconde moitié, qui correspond, pour l’Europe, à l’apogée de la traite esclavagiste. Pour cette période non plus, il n’est pas possible de parler de « collections neutres ». La curiosité des cabinets n’est plus approchée comme innocente : l’attention se porte, au contraire, sur les liens entre curiosité et marchandises, empire et esclavage. Des travaux récents montrent comment les fondements esclavagistes informent tous les aspects des métropoles européennes, jusqu’à leur vie culturelle et savante33. Dans cette perspective, le rôle central des réseaux esclavagistes transatlantiques dans l’accroissement des collections européennes de « curiosités » naturelles – qu’il s’agisse de spécimens végétaux ou de crânes humains – apparaît en pleine lumière. On s’est ainsi demandé : la curiosité imposait-elle un ordre au trafic des biens et des personnes dans le monde atlantique ? Ou, s’agissait-il d’un moyen de collectionner le monde sans l’ordonner34?

La fondation du British Museum, due au médecin d’origine irlandaise Hans Sloane (1660-1753), est faite à partir de la collection de spécimens constituée au cours de son séjour en Jamaïque (1687-1689), où il fit fortune en profitant du labeur des esclaves africains dans les plantations de sucre. Au-delà de son lien direct avec le commerce des esclaves, qui dura bien longtemps après son retour en Angleterre, les exotica de sa collection, exposés dans sa maison de Bloomsbury Square à Londres, incluent des objets issus de la traite : colliers, fouets, chaînes... Leur présence dans le cabinet naturaliste du futur président de la Royal Society atteste d’un intérêt factuel pour les questions de l’esclavage comme « curiosité », qui mêle goût pour la rareté et pour le monstrueux35. Dans la lignée du geste naturaliste qui relève des faits à partir d’observations, il constitue ainsi un réservoir des pratiques de l’esclavage que les mouvements abolitionnistes de la fin du siècle utiliseront au tribunal de la preuve d’une autre monstruosité : celle des Européens vis-à-vis des Africains36.

Buste de Hans Sloane dans l’Enlightenment Gallery, British Museum

La circulation des objets, des idées et des individus à travers les réseaux de la traite a ainsi façonné les nouveaux savoirs scientifiques des Lumières, qui, à leur tour, ont influencé le développement de la traite elle-même37. En Angleterre, le musée émerge comme un des lieux par lesquels la question de l’esclavage s’installe dans la sphère publique – un aspect que le British Museum a reconnu sur leur propre site web38. Le cas de la France, abordé ici par la contribution d’Anne Lafont (« Du dessin au musée »), montre également ce lien entre curiosité et exposition, entre foire et musée. Elle révèle surtout la contribution majeure des arts graphiques – aux côtés des récits, ou des dissections anatomiques – à la connaissance et à la représentation de l’humanité, réduite littéralement, pour reprendre ses propres termes, « à la forme de natures mortes, dans les musées ».

Le deuxième point qu’il nous importe de souligner est celui des modalités d’exposition. Que peut-on faire aujourd’hui face à cet héritage ? Comment y réfléchir de manière constructive ? Si le musée a été inventé comme une technologie coloniale, est-il alors possible de concevoir un musée décolonisé ? Que signifie « décoloniser » les musées d’anthropologie ? Sur des questions aussi importantes, les travaux réunis ici n’entendent pas apporter de réponse univoque, mais plutôt partager des doutes, des interrogations, qui accompagnent les histoires singulières de chacun des musées pris en considération. Est-il possible d’historiciser les objets « anthropologiques », d’intégrer le contexte politique et économique de leur production dans les pratiques muséologiques ? Comment rendre compte de l’historicité des modes d’exposition dans les travaux de modernisation de ce type de musées, comme dans leur conservation ? Quelles sont les conséquences pratiques, juridiques et scientifiques de la « décolonisation » des musées d’anthropologie ?

Musée Lombroso (Turin)

Les musées ont d’ores et déjà modifié leur façon d’exposer. Les articles consacrés au Musée Lombroso de Turin démontrent qu’en changeant les modes d’exposition, on change le sens de ce qui est exposé. Comme l’écrit Maddalena Carli (« Patrimonialiser la déviance »), alors que dans le musée que Lombroso lui-même a fondé, le spectateur était plongé dans ce qui voulait être la preuve et l’expression des déviances humaines, dans le musée actuel le visiteur est séparé des objets exposés, lesquels acquièrent de la sorte une « valeur de témoignage ». La distance entre celui qui regarde et l’objet est fournie par les vitrines, par les commentaires détaillés, par les séquences vidéo explicatives, par la décision de ne pas exposer certains objets (tenus en revanche à la disposition du chercheur dans les dépôts). Il se peut aussi, comme dans le cas du Musée d’anthropologie de Florence, étudié par Lucia Piccioni, que les collections soient remises dans des cartons inaccessibles au public comme aux chercheurs (« Dupliquer et hiérarchiser l’humanité »).

Dans un livre désormais classique sur l’origine du musée, Tony Bennett suggère que le musée public doit être compris comme un lieu non seulement d’enseignement, mais aussi de réforme des routines et des performances sociales réglementées. Les dimensions publiques, didactiques et réformatrices s’articulent dans la présentation et dans l’exposition du passé39. La question n’en demeure pas moins ouverte : est-il encore possible d’exposer des restes humains ? Comment gérer les demandes croissantes de restitutions ? À qui revient-il de juger et de trancher ces questions ?

À l’aube du nouveau millénaire, Jean Jamin s’interrogeait, dans un article au titre provocateur : « Faut-il brûler les musées d’ethnographie ? ». « L’anthropologie française peut-elle survivre à la perte de ses musées ? », s’interroge à son tour Benoît de L’Estoile quinze ans plus tard, tout en précisant un point important : « aussi rhétorique qu’elle puisse paraître, cette question a été d’une importance vitale en France pour une génération entière d’anthropologues »40. Car, en France, et à la différence d’autres pays comme l’Angleterre par exemple, l’institutionnalisation de l’anthropologie sociale est passée par les musées, en particulier par le Museum national d’histoire naturelle qui a vu l’émergence d’une institution muséale propre à l’étude de l’homme. C’est ce que souligne le concept-clé de « musée-laboratoire »41. Celui-ci ne résiste sans doute pas mieux que d’autres à l’appel aux restitutions, malgré son histoire d’engagement exemplaire.

Paul Rivet (1876-1958), titulaire de la chaire d’anthropologie au Muséum national d’histoire naturelle, est le premier directeur du Musée de l’Homme, ouvert au public en 1938 sous l’impulsion du gouvernement du Front Populaire. Voulant « sauver la science de l’homme de l’émiettement », il se donne pour mission de répondre à l’antisémitisme nazi et à son idéologie de la race. Le musée naît donc avec l’objectif civique de montrer au grand public l’unicité de la nature humaine. Rejetant une vision hiérarchique des races humaines, Rivet et ses collaborateurs ne remettent pas pour autant en question la légitimité de l’empire français. C’est ce qu’Alice Conklin appelle le « paradoxe colonial du musée de l’Homme » : « le musée de l’Homme était censé être tout à la fois universaliste, colonialiste et antiraciste »42. L’ambiguïté de cet héritage est revenue à l’ordre du jour dans les débats publics, au moment où ce même musée a rouvert ses portes, après une fermeture qui avait duré de 2008 à 2015.

L’humain et le national : les musées de l’affrontement

Ce numéro n’a vocation à être centré ni sur la France ni sur l’Europe : il propose un voyage dans le temps et dans l’espace où, aux côtés de la France et de l’Italie, le Japon, le Mexique et l’Argentine offrent des cas d’étude spécifiques, susceptibles de mettre en évidence autant de perspectives communes que de singularités. La présence de deux articles sur le musée Lombroso peut paraître redondante ; elle reflète toutefois ce qui a été à l’origine de ce dossier. Les attaques publiques dont le musée a fait l’objet en Italie, particulièrement en 2010, en lien avec les célébrations de cent-cinquantenaire de l’unité italienne (mais qui continuent encore aujourd’hui)43, nous ont en effet semblées symptomatiques des liens complexes qui relient politique, idéologie, débat public. L’article de Silvano Montaldo (« En finir avec Cesare Lombroso ?»), montre bien les vicissitudes du mythe lombrosien en Italie. Il y résume une querelle passionnante autour d’une figure qui a catalysé des critiques (ainsi que des éloges pendant plusieurs décennies) provenant de toutes les côtés, en écho aux choix politiques, idéologiques et scientifiques de Cesare Lombroso de son vivant, qui acquièrent un tout autre sens après sa mort – et jusqu’à nos jours.

Issues de contextes historiques spécifiques et situés, souvent liés à des formes distinctes de construction nationale, les expériences muséales abordées peuvent servir de base à une réflexion sur les questions plus générales que nous nous posons actuellement. D’autres auraient pu être convoquées – plus parlantes ? plus significatives ? Encore une fois, il ne s’agit pas de chercher l’exhaustivité ou la linéarité d’un récit. Les pays convoqués ici comme autant d’échantillons permettent de partager une réflexion commune, notamment sur l’ironie qu’il y a eu à penser la construction nationale à l’appui de la création du musée comme espace de sa légitimation. Plusieurs articles restituent plutôt le processus confus et arbitraire de fabrication du musée. Tel est, tout d’abord, le cas du Musée de La Plata examiné par Irina Podgorny (« Du Musée au Panthéon »), qui montre « le désordre constitutif de sa conformation », en mettant en lumières les ambiguïtés d’un projet que Philippe Descola qualifie d’« excellente image du monde tel que nous l’avons longtemps conçu »44. En ressort, malgré tout, la construction de la réputation scientifique du fondateur de sa collection, Francisco Moreno : un personnage que Podgorny décrit comme peu respecté par ses contemporains et qui est devenu l’emblème même de l’argentinité.

Musée de La Plata

Quant à la création du musée national d’anthropologie de la ville de Mexico, dont traite Johannes Neurath (« Temple de la nation et lieu sacré wixarika »), elle est certes l’une des premières réalisations du gouvernement du Mexique indépendant (il est fondé en 1825 par décret présidentiel). Toutefois, ses origines et son premier développement, étudiés récemment par Miruna Achim, sont pour le moins tumultueux : le processus de construction de la nation que devrait incarner le musée est le résultat de négociations complexes, souvent paradoxales, et d’une histoire non-linéaire45. Dans son histoire la plus contemporaine, qui se trouve au centre de l’article de Johannes Neurath, le musée apparaît comme « un lieu de pouvoir en dispute » entre centralisme politique, néo-évolutionnisme des archéologues et référence à une histoire mythique aztèque-mexicaine. Prenant appui sur un exemple étonnant, il indique comment les Huichols ou Wixáritari (comme ils s’appellent eux-mêmes) d’Ocota de la Sierra, à nord de Jalisco, l’un des nombreux « groupes indigènes » du pays, sont parvenus à se réapproprier des objets exposés dans le musée, qui appartenaient à leurs traditions et à leur culture.

Musée national d’anthropologie de Mexico

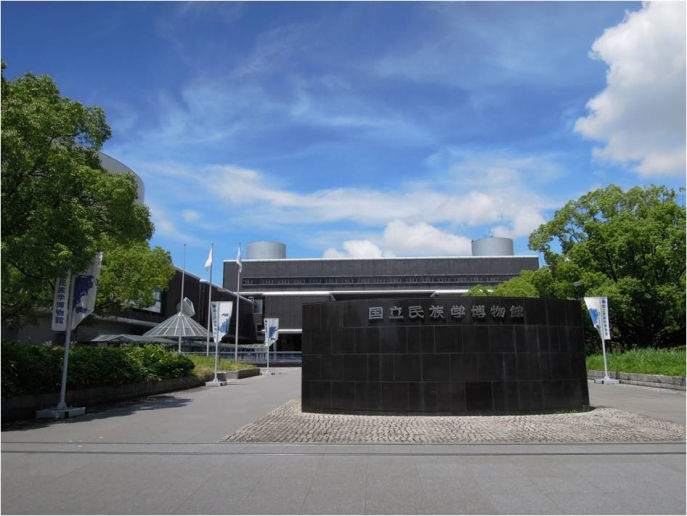

La question nationale se retrouve également dans l’article d’Alice Berthon (« Dénis d’empire au Japon »), qui propose une réflexion, à partir du Minpaku, sur les modalités de production d’un musée sans collections. Elle démontre aussi que l’opposition au modèle du musée occidental a servi un discours de déni de l’impérialisme colonial et de l’empire japonais. À travers l’exemple des Aïnous, une « minorité autochtone » du Japon soumise à une politique d’assimilation, Alice Berthon interroge de la sorte ce qu’elle identifie comme la rhétorique « a-coloniale » employée par les fondateurs du premier musée d’ethnologie du Japon. En quoi les deux extrémités de l’Eurasie se rejoignent et Mexico et Sapporo se rencontrent ? La question peut paraître rhétorique, mais la mise en perspective des articles de Johannes Neurath et d’Alice Berthon suggère l’importance de la tension entre centralisme étatique et résistance des populations « autochtones », lesquelles cherchent à reprendre en main une partie de leur propre histoire, « volée », selon la formule de Jack Goody, pour être exposée dans les musées où elles vont la rechercher46.

Musée national d’ethnologie du Japon, ou Minpaku

Irina Podgorny enrichit la problématique en montrant comment ces questions sont au cœur du discours et de l’action politique. Elle confronte les arguments en faveur de la restitution des ossements, crânes et objets funéraires des cultures indigènes tels qu’ils sont avancés aux États-Unis et en Australie avec ceux, très différents, du discours argentin dont l’objectif est de les placer dans le Panthéon mapuche de la ville de Trenque Lauquen (« Du Musée au Panthéon »). L’ensemble de ces articles met ainsi en exergue la complexité de la relation qui se noue entre ces musées et les musées européens, tout à la fois modèles et anti-modèles.

En tant qu’historienne des questions raciales au siècle des Lumières, je suis perplexe et préoccupée face à des attitudes qui pensent résoudre un problème en le cachant ou en le taisant. Le racisme ne disparaît pas si l’on abolit le mot « race » ; il ne disparaît pas davantage si l’on cache les signes des classifications raciales qui ont façonné l’histoire de l’anthropologie occidentale. Bien au contraire. Oui, le musée d’anthropologie porte avec lui une histoire faite aussi de racisme, d’esclavage, de préjugés esthétiques et de bien d’autres violences. Nous devons en être conscients. Mais examiner les ambivalences et les contradictions de la construction du savoir me semble être un élément fondamental pour réfléchir sur nos sociétés du passé et celles d’aujourd’hui. Il s’agit de continuer à travailler afin de trouver des façons appropriées de s’adresser à nos contemporains et de faire face à l’évolution des problèmes.

Tous ces articles, résultats d’enquêtes sur l’histoire d’un musée particulier, selon des modalités différentes, témoignent des liens entre ethnographie/anthropologie, musées et politiques coloniales. Tous nous ramènent au rôle des sciences sociales dans la fabrique publique de l’histoire et à nos responsabilités individuelles et collectives dans la définition du monde contemporain ainsi que des manières qu’ont les humains de se rapporter les uns aux autres47.

Notes

1

Robert Jameson, « Set of Instructions for Collectors », Literary and Scientific Intelligence (section de The Edinburgh Magazine and Literary Miscellany), vol. 1, 1817, p. 367-369. Je souhaite remercier Linda Andersson Burnett pour avoir partagé avec moi son travail en cours sur l’enseignement de l’histoire naturelle en Écosse et ses liens avec les pratiques coloniales entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe.

2

Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882 (éd. Nora Barlow), London, Collins, 1958, p. 52. Darwin se réfère aux cours de géologie et zoologie de Jameson : « The sole effect they produced on me was the determination never as long as I lived to read a book on Geology or in any way to study the science ».

3

Jessie M. Sweet, « Instructions to Collectors : John Walker (1793) and Robert Jameson (1817) ; with Biographical Notes on James Anderson (LL.D) and James Anderson (M.D.) », Annals of Science, vol. 29, no 4, 1972, p. 397-414. Voir aussi: Arthur MacGregor (dir.), Naturalists in the Field. Collecting, Recording and Preserving the Natural World from the Fifteenth to the Twenty-First Century, Leiden-Boston, Brill, 2018.

4

Petrus Camper, Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes des divers climats et des différents [1786], traduit du hollandais par H.J. Jansen, Paris, H.J. Jansen et La Haye, J. Van Cleff, 1791 ; Johann Friedrich Blumenbach, De Generis Humani Varietate Nativa [1775], troisième édition, Gottingae, Apud Vandenhoek et Ruprecht, 1795 (traduction française : De l’unité du genre humain et de ses variétés, trad. F. Chardel, Paris, Allut, 1804). Tous deux commencent leur réflexion sur le sujet dans les années 1770.

5

Carl von Linné, Systema Naturae [1735], douzième édition, Stockholm, L. Salvii, 1766-1768. À partir de la dixième édition de 1758, la taxinomie linnéenne scinde le genre humain en deux espèces : d’un côté, l’Homo Sapiens ; de l’autre, le Troglodyte, dont l’exemple est l’orang-outang. Linné place d’abord l’Homo Sapiens dans la classe de mammifères pour ses mamelles, puis dans l’ordre des primates, à cause de sa dentition, et le divise en quatre variétés sur la base de la géographie et de la couleur de la peau (le blanc européen, le rouge américain, le jaune asiatique et le noir africain), auxquelles il ajoute l’homo ferus (correspondant au cas des « enfants sauvages » trouvés dans les bois) et l’homo monstruosus – qui regroupe les « déformations » dues aussi bien à la nature qu’à l’art (les chinois macrocéphales, les géants de la Patagonie, les Hottentots avec un seul testicule, etc.). Voir: Gunnar Broberg, « Homo sapiens. Linnaeus’s Classification of Man », in T. Frängsmyr, S. Lindroth, G. Eriksson, G. Broberg (dir.), Linnaeus. The Man and His Work, Berkeley, University of California Press, 1983, p. 156-194. Plus généralement, voir : Lisbet Koerner, Linnaeus. Nature and Nation, Cambridge, Harvard University Press, 1999.

6

Voir : Jean Copans, Jean Jamin, Aux origines de l'anthropologie française. Les Mémoires de la Société des Observateurs de l’Homme en l’an VIII, Paris, Éditions Le Sycomore, 1978 (pour les citations, voir : Georges Cuvier, « Note instructive sur les recherches à faire relativement aux différences anatomiques des diverses races d’hommes » (1799), p. 175). L’expédition, conduite par Nicolas-Thomas Baudin (1754-1803), part du Havre en 1800 avec la mission de tracer les côtes du continent austral et étudier les particularités et productions dans tous les ordres de la nature, homme inclus. L’intérêt de la « Société des observateurs de l’homme » (1799-1805) est aussi confirmé par la publication, en 1800, des Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages de Joseph-Marie de Gérando (1772-1842). Sur la Société des observateurs de l’homme, voir Jean-Luc Chappey, La Société des Observateurs de l’Homme (1799-1804). Des anthropologues au temps de Bonaparte, Paris, Société des Études Robespierristes, 2002. Sur la « collecte du monde », voir Marie-Noëlle Bourguet, « La collecte du monde : voyage et histoire naturelle (fin XVIIIe siècle-début XIXe siècle », in Cl. Blanckaert, Cl. Cohen, P. Corsi, J.-L. Fisher (dir.), Le Muséum au premier siècle de son histoire, Paris, Publications du Muséum national d'Histoire naturelle, 1997, p. 163-196.

7

Georges Cuvier, « Note instructive sur les recherches à faire relativement aux différences anatomiques des diverses races d’hommes » (1799), in J. Copans, J. Jamin, Aux origines de l'anthropologie française. Les Mémoires de la Société des Observateurs de l’Homme en l’an VIII, Paris, Éditions Le Sycomore, 1978, p 174.

8

Voir par exemple le volume collectif : Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg, Stéphane Van Damme (dir.), Linnaeus, Natural History and the Circulation of Knowledge, Oxford, Voltaire Foundation, 2018. Sur la connexion édimbourgeoise, voir l’article de Linda Andersson Burnett et Bruce Buchan (« The Edinburgh connection: Linnaean natural history, Scottish moral philosophy and the colonial implications of Enlightenment thought », p. 161-185).

9

Samuel J. Redman, Bone Rooms. From Scientific Racism to Human Pre-History in Museums, Cambridge Mass, Harvard University Press, 2016. Voir aussi : Ann Fabian, The Skull Collectors. Race, Science, and America’s Unburied Dead, Chicago, The University of Chicago Press, 2010.

10

Une abondante bibliographie l’a souligné depuis longtemps. Voir notamment : Giuseppe Olmi, L’inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 1992 ; Paula Findlen, Possessing Nature. Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1994.

11

John Brewer, Roy Porter (dir.), Consumption and the World of Goods, London, Routledge, 1993 ; Ann Berminham, John Brewer (dir.), The Consumption of Culture, 1600-1800. Image, Object, Text, London, Routledge, 1995 ; Daniel Miller (dir.), Acknowledging Consumption, London, Routledge, 1995. En relation avec la création du musée d’anatomie dans le Londres du XVIIIe siècle, voir : Simon David John Chaplin, John Hunter and the « museum oeconomy », 1750-1800, PhD Thesis, Department of History, King’s College London, 2009.

12

Dans une historiographie énorme, voir l’étude classique de Krzystof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1987. Voir aussi: Oliver Impey, Arthur MacGregor (dir.), The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth-and Seventeenth-Century Europe, Oxford, Clarendon Press, 1985.

13

À titre d’exemple : Palmira Fontes da Costa, The Singular and the Making of Knowledge at the Royal Society of London in the Eighteenth Century, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2009 ; Anita Guerrini, « Advertising Monstrosity : Broadsides and Human Exhibition in Early Eighteenth-Century London », in P. Fumerton, A. Guerrini, K. McAbee (dir.), Ballads and Broadsides in Britain, 1500-1800, Aldershot, Ashgate, 2010, p. 109-130.

14

Dans ce numéro, voir les contributions d’Anne Lafont et Pietro Corsi. Dans une très abondante historiographie, voir : Claude Blanckaert (dir.), La Vénus hottentote entre Barnum et Muséum, Paris, Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, 2013. Voir aussi le premier travail de François-Xavier Fauvelle-Aymar (L’Invention du Hottentot. Histoire du regard occidental sur les Khoisan (XVe-XIXe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002), qui est revenu sur ce dossier dans le cadre de son dernier ouvrage : À la recherche du sauvage idéal, Paris, Le Seuil, 2017.

15

Rafael Mandressi, Le Regard de l’anatomiste. Dissections et invention du corps en Occident, Paris, Le Seuil, 2003 ; Id., « Of the Eye and of the Hand : Performance in Early Modern Anatomy », TDR: The Journal of Performance Studies, vol. 59, no 3, 2015, p. 60-76 ; Id., « Le regard scientifique : cultures visuelles des sciences », in Stéphane Van Damme (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, t. 1 : De la Renaissance aux Lumières, Paris, Le Seuil, 2015, p. 230-253.

16

La ceroplastica nella scienza e nell’arte. Atti del I congresso internazionale, Florence, Leo Olschki, 1977 ; Benedetto Lanza, Maria Luisa Azzaroli Puccetti, Marta Poggesi, Antonio Martelli, Le Cere anatomiche della Specola, Firenze, Arnaud, 1979 ; Laura Speranza (dir.), Mirabili orrori. Cere inedite di Gaetano Giulio Zumbo, Florence, Polo Museale Fiorentino, 2010 ; Elena Taddia, « Une teste de cire anatomique », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2016 [En ligne]. Nous ne nous occuperons pas ici des « zoos humains ».

17

Voir notamment : Jean Jamin, « Le musée d’ethnographie en 1930 : l’ethnologie comme science et comme politique », in La Muséologie, selon Georges Henri Rivière. Cours de muséologie, textes et témoignages, Paris, Dunod, 1988, p. 110-121 ; Id., « Le savant et le politique : Paul Rivet (1876-1958) », Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, nouvelle série, vol. 1, no 3-4, 1989. p. 277-294 ; Id., « Documents revue. La part maudite de l’ethnographie », L’Homme, vol. 39, no 151, 1999, p. 257-266.

18

Parmi les travaux sur les reliques, voir : Philippe Boutry, Pierre-Antoine Fabre, Dominique Julia (dir.), Reliques modernes. Cultes et usages chrétiens des corps saints des Réformes aux Révolutions, Paris, Éditions de l’EHESS, 2009 ; Stéphane Baciocchi, Christophe Duhamelle (dir.), Reliques romaines. Invention et circulation des corps saints des catacombes à l’époque moderne, Rome, École française de Rome, 2016. Voir aussi : La mort n’en saura rien. Reliques d’Europe et d’Océanie (Paris, Réunion des musées nationaux, 2000), catalogue de l’exposition qui s’était tenue en 1999, dans ce qui s’appelait encore le Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie (devenu depuis le Musée de l’histoire de l’immigration).

19

George W. Stocking Jr., « Essays on Museums and Material Culture », in G. W. Stocking Jr. (dir.), Objects and Others. Essays on Museums and Material Culture, Madison, University of Wisconsin Press, 1985, p. 3-14; Fabienne Boursiquot, « Musées et anthropologie : chronique d’une séparation », Anthropologie et Sociétés, vol. 38, no 3, 2014, p. 309-323 (citation p. 312).

20

Claude Blanckaert (dir.), Histoire d’un musée laboratoire, Paris, Éditions Artlys/Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, 2015 ; André Delpuech, Christine Laurière, Carine Peltier-Caroff (dir.), Les Années folles de l'ethnographie. Trocadéro 28-37, Paris, Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, 2017, dans le sillage de Christine Laurière, Paul Rivet, le savant et le politique, Paris, Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, 2008.

21

Sur l’appropriation de « modèles » muséographiques d’un espace à l’autre, voir le numéro monographique dirigé par Michela Passini et Pascale Rabault-Feuerhahn : « La part étrangère des musées », Revue germanique internationale, vol. 21, 2015 – qui traite aussi des musées médicaux, d’histoire naturelle et d’anatomie.

22

Voir le numéro monographique « Le moment du Quai Branly » du Débat (no 147, 2007) ; Benoît de L’Estoile, Le Goût des Autres. De l’exposition coloniale aux arts premiers, Paris, Flammarion, 2007. Par l’expression « goût des Autres », Benoît de L’Estoile désigne « les formes très diversifiées d’appropriation des “choses des Autres”, entendues en un sens très large de manifestations de l’altérité culturelle » (p. 24).

23

Christian Jacob (dir.), Les Lieux de savoir, vol. 1 : Espaces et communautés, vol. 2 : Les Mains de l’intellect, Paris, Albin Michel, 2007-2011.

24

James Clifford, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge-London, Harvard University Press, 1997. Sur les « contact zones », voir aussi : Mary-Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, London, Routledge, 1992.

25

Duncan F. Cameron, « The Museum. A Temple or the Forum », The Museum Journal, vol. 14, 1971, p. 11-24.

26

Benoît de L’Estoile, Le Goût des Autres. De l’exposition coloniale aux arts premiers, Paris, Flammarion, 2007.

27

Le rapport demandé par le président de la République française sur la restitution des objets africains porte sur les œuvres d’art : Felwine Sarr, Bénédicte Savoy, Restituer le patrimoine africain, Paris, Editions Philippe Rey/Le Seuil, 2018. En France, les cérémonies de rapatriement de restes humains de Maori ont suscité beaucoup de discussions : Natacha Gagné, « Musées et restes humains : Analyses comparées de cérémonies māori de rapatriement en sols québécois et français », Journal de la Société des Océanistes, no 136-137, 2013 [En ligne].

28

Irina Podgorny, Laura Miotti, « El pasado como campo de batalla », Ciencia Hoy, vol. 5, 1994, p. 16-19.

29

Paul Turnbull, Science, Museums and Collecting the Indigenous Dead in Colonial Australia, Cham, Switzerland, Palgrave Macmillan, 2017.

30

Parmi de nombreux exemples, voir: Tony Bennett, Pasts Beyond Memory. Evolution, Museum and Colonialism, London-New York, Routledge, 2004 ; Ricardo Roque, Headhunting and Colonialism. Anthropology and the Circulation of Human Skulls in the Portuguese Empire, 1870-1930, New York, Palgrave-Macmillan, 2010 ; Iain Chambers, Alessandra De Angelis, Celeste Ianniciello, Mariangela Orabona, Michaela Quadraro (dir.), The Postcolonial Museum. The Arts of Memory and the Pressures of History, Burlington, VT, Ashgate Publishing Limited, 2014. On peut aussi suivre dans la presse internationale la polémique autour du projet (très controversé) du « musée de la découverte » à Lisbonne (voir, par exemple, dans l’édition du Guardian du 17 septembre 2018 : en ligne). Sur le décolonial, voir : Claire Wintle, « Decolonizing the Smithsonian: Museums as Microcosms of Political Encounter », The American Historical Review, vol. 121, no 5, 2016, p. 1492-1520 ; et le numéro thématique daté de 2015 de L’Internationale Online : Decolonising Museums [En ligne].

31

Sur les relations de l’art et de la race entre la fin du XVIIe et le XIXe siècle, voir : Anne Lafont, L’Art et la race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières, Dijon, Les Presses du réel, 2019.

32

Sur les expositions fascistes, voir : Maddelena Carli, Vedere il fascismo. Le mostre del Regime negli anni’30, Roma, Carocci, (sous presse).

33

Catherine Hall, Civilising Subjects. Metropole and Colony in the English Imagination, 1830-1867, Cambridge, Polity Press, 2002 ; Id., « Rewriting the Past: Imperial Histories of the Antislavery Nation », in T. Barringer, W. Modest (dir.), Victorian Jamaica, Durham, Duke University Press, 2018, p. 263-77 ; Id., « Doing Reparatory History: Bringing “Race” and Slavery Home », Race & Class, vol. 60, no 1, 2018, p. 3-21.

34

James Delbourgo « Slavery in the Cabinet of Curiosities: Hans Sloane’s Atlantic World », 2007 [En ligne].

35

James Delbourgo, Collecting the World. The Life and Curiosity of Hans Sloane, London, Allen Lane, 2017.

36

James Delbourgo, « The Newtonian Slave Body : Racial Enlightenment in the Atlantic World », Atlantic Studies. Literary, Cultural and Historical Perspectives, vol. 9, no 2, 2012, p. 185-207.

37

Kathleen S. Murphy, « Collecting Slave Traders : James Petiver, Natural History, and the British Slave Trade », The William and Mary Quarterly, vol. 70, no 4, 2013, p. 637-670.

38

Voir, par exemple, la présentation de Hans Sloane qu’on trouve sur le site du British Museum (en ligne). Voir également le site web du Natural History Museum de Londres, autre héritage de l’activité de Sloane, où le lecteur est invité à suivre le lien : « Explore research into how the Museum’s history and collections are connected to the transatlantic slave trade » (en ligne).

39

Tony Bennett, The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, London-New York, Routledge, 1990.

40

Jean Jamin, « Faut-il brûler les musées d’ethnographie ? », Gradhiva, no 24, 1999, p. 65-69 ; Benoît de L’Estoile, « Musei post-etnografici. Le trasformazioni delle relazioni tra antropologia e museo in Francia », Anuac, vol. 4, no 2, 2015, p. 78-105. Voir aussi : Marie Mauzé, Joëlle Rostkowski, « La fin des musées d’ethnographie ? Peuples autochtones et nouvelles perspectives muséales », Le Débat, no 147, 2007, p. 80-90.

41

Claude Blanckaert, « Les héritages naturalistes de la “science de l’homme” », in Cl. Blanckaert (dir.), Histoire d’un musée laboratoire, Paris, Éditions Artlys/Publications scientifiques Muséum national d’histoire naturelle, 2015, p. 87-98.

42

Alice Conklin, « 1878-1945 : le paradoxe colonial du musée de l’Homme », in Cl. Blanckaert (dir.), Histoire d’un musée laboratoire, Paris, Éditions Artlys/Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, 2015, p. 23-45 (citation p. 25). Voir aussi : Alice Conklin, In the Museum of Man. Race, Anthropology, and Empire in France, 1850-1950, Ithaca, Cornell University Press, 2013 (traduction française par Agathe Larcher-Goscha : Exposer l’humanité. Race, ethnologie et empire en France (1850-1950), Paris, Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, 2015).

43

Voir : Silvano Montaldo, « La “Fossa comune” del Museo Lombroso e il “lager” di Fenestrelle : il centocinquantenario dei neoborbonici », Passato e presente, no 87, 2012, p. 105-118 ; Id., « Sudismo : guerre di crani e trappole identitarie », Passato e presente, no 93, 2014, p. 5-18 ; Id. (dir.), « La risacca neoborbonica : origini, flussi e riflussi », Passato e presente, no 105, 2018, p. 19-48. Voir aussi: Maria Teresa Milicia, « La protesta “No Lombroso” sul web. Narrative identitarie neomeridionaliste », Etnografia e ricerca qualitativa, vol. 2, 2014, p. 265-286 ; Id, « Noi contro tutti: la solidarietà aggressiva nella web communitas No Lombroso », EtnoAntropologia, vol. 3, no 2, 2015, p. 165-178; Id., « La guerra del cranio, il museo Lombroso e il coraggio della verità », Micromega, 7 Juin 2017 (en ligne) ; Id., « Retour vers le futur Royaume des Deux-Siciles », Passés Futurs, no 4, 2018 (en ligne).

44

Philippe Descola, « Par-delà la nature et la culture », Le Débat, no 114, 2001, p. 86-101 (citation p. 87).

45

Miruna Achim, From Idols to Antiquity. Forging the National Museum of Mexico, Lincoln, University of Nebraska Press, 2017.

46

Jack Goody, The Theft of History, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 (traduction française par Fabienne Durand-Bogaert : Le Vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, Paris, Gallimard, 2010).

47

Ce numéro, illustré par les dessins d'Andrea Jachia, recueille les textes de communications qui ont été présentées à l’occasion d’une journée d’étude qui s’est tenue à l’EHESS en décembre 2018. Outre les auteurs, cette journée a bénéficié de la participation comme discutants de Pietro Corsi, Rafael Mandressi et Elodie Richard, et de la présence d’une partie du comité éditorial de la revue, ainsi que des collègues, étudiantes et étudiants de l’EHESS. Leurs commentaires ont nourri cette introduction, et ont enrichi les différents articles. Que toutes et tous soient remerciés.