Le point de vue d’un historien de l’autorité et de la Première Guerre mondiale

Répondant à l’exercice stimulant mais périlleux d’une lecture décontextualisée, nous pourrions commenter cette phrase « comme si » elle était extraite du témoignage combattant d’un officier de contact de n’importe quelle armée du siècle dernier. Pratique pourtant marginale dans l’Europe occidentale du premier XXe siècle, la métaphore du sauna se prête, nous semble-t-il, parfaitement à l’exercice. L’idée qu’elle contient provoque, dans ce contexte comme ailleurs, une possible réaction de crispation, tant il apparait évident aux chercheurs en sciences sociales travaillant sur les guerres – et aux acteurs eux-mêmes – qu’en temps de conflit, nous ne sommes pas tous égaux dans les rangs d’une armée en campagne.

Viatcheslav Kuprienko, ancien officier des forces spéciales de la direction générale du renseignement rappelle d’ailleurs à de nombreuses reprises l’évidente asymétrie des statuts militaires : « J’étais dans des relations hiérarchiques avec eux […]. Ils nous vouvoyaient ». Le cadre d’expérience est admis par le chef. Il doit exécuter les ordres de ses supérieurs et, dans ce cadre, prendre des initiatives dont il est souverain auprès de ses subalternes. Il a à cœur, à plusieurs reprises, de témoigner de son autorité, « la discipline militaire régnait dans notre unité », écrit-il, tout en confessant que ce n’était pas le cas partout. Pour pallier leur défaut d’encadrement, certains chefs pouvaient avoir recours à la violence en dehors des situations admises au sein des unités combattantes : « Il arrivait que les officiers tabassent les soldats ».

L’officier ancien combattant témoigne avoir eu recours deux fois à des gestes de brutalité et d’autant plus facilement qu’ils lui apparaissaient alors, et aujourd’hui encore, justifiés à ses propres yeux par l’éthique du commandement en campagne. Les configurations soigneusement décrites – un coup porté contre un soldat qui ne peut plus marcher et un autre contre un homme qui vole le beurre de l’unité – sont très proches de celles mise en avant pour légitimer les gestes de brutalité dans les armées occidentales en temps de guerre. Les officiers qui y eurent recours les motivaient déjà par l’impératif d’imposer le mouvement au soldat épuisé qui, ne pouvant plus avancer lors de marches exténuantes et dangereuses (souvent lors des retraites), mettait son unité en danger. Le vol militaire, autre motif justifiant le geste brutal, est perçu comme l’une des principales menaces pour la cohérence du groupe combattant. Le coup est vécu par celui qui l’adresse comme une sanction infra-judiciaire, compatible avec les représentations viriles et militaires du devoir de préserver les liens de solidarité au sein de l’unité. Comment dès lors avancer qu’à la guerre « on est tous égaux » alors même que détenteur d’un pouvoir de punir et de contraindre, on appartient à ses propres yeux à « l’aristocratie » du pays, aux meilleurs ?

À lire ce texte, l’expérience guerrière semble néanmoins brouiller les frontières sociales entre officiers de contact et hommes du rang, dans l’armée soviétique des années 1980, comme sans doute dans toutes les armées exposées. Principalement parce que la menace du feu les réunit côte à côte dans une expérience caractérisée par l’inconnu, le danger et la perte des repères spatio-temporels des institutions du temps de paix. La mort touche les hommes comme leur cadre de terrain. Avant même l’arrivée sur le théâtre d’opération, celle-ci s’impose dans le premier cercle professionnel de l’officier. La mort de « son ami » O. O. est évoquée deux fois. Celle-ci fait date et plus de trente ans après, Viatcheslav Kuprienko se souvient précisément du jour : le 31 octobre 1987. Il pensait le remplacer mais il est appelé le 18 décembre pour prendre la place d’un autre soldat disparu au combat : celle du « défunt lieutenant Trofimov ». Difficile ici de ne pas penser au taux de pertes effrayant des officiers de contact au cours de la Première Guerre mondiale, particulièrement à la décimation des cadres de terrain lors des premières semaines de combat – les plus meurtrières du conflit – en août et septembre 1914.

C’est d’abord la violence combattante et les souffrances physiques attenantes qui, en effet, troublent ici les identités nationales et sociales. Comme dans toutes les armées, l’exposition au danger sur une durée prolongée crée des hiérarchies internes qui viennent concurrencer les « attributs officiels de pouvoir ». Et comme dans beaucoup de conflits, ces hiérarchies dépendent d’abord de l’ancienneté de l’exposition. Ici le statut de nouveau apparaît mal défini dans les souvenirs de l’officier. En revanche, très nettes sont les frontières qui les séparent des « cherpaks », les anciens d’une part, et des libérables ou dembel d’autre part, les plus chevronnés étant sur le point de rentrer au pays. Face à la durée imprévue des conflits, certaines armées occidentales finissent d’ailleurs par rendre réglementaires les signes visibles de l’ancienneté. Dans l’armée française de la Première Guerre mondiale, une circulaire d’avril 1916 préconise la couture de chevrons de présence sur la manche gauche de l’uniforme en forme de « V » renversé : un premier pour une année de présence, et un supplémentaire tous les six mois suivants, pour les hommes de troupe comme pour les officiers qui les encadrent.

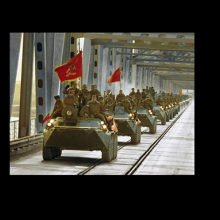

Dans cette grammaire parallèle de l’autorité, la monstration des valeurs combattantes ou l’incapacité à en faire preuve au sein du groupe, s’apparentant alors à « la lâcheté », tiennent une place décisive. On devine ici que l’une et l’autre peuvent subvertir les représentations de soi et des autres, et que des hiérarchies « nouvelles » se superposent à celles imposées par le galon. Davantage encore dans des avant-postes isolés où le temps se fige pour un groupe restreint (une quinzaine d’hommes sous l’ordre d’un lieutenant) pendant de longues journées, voire des semaines, de désœuvrement : « si tu es un commandant avec une faible personnalité […] ce sont d’autres qui commandent ». Si elle renforce parfois certains stéréotypes, la proximité entre les hommes est aussi créatrice de nouvelles solidarités qui laissent des traces profondes dans la mémoire des acteurs. Une fois arrivées sur le territoire soviétique, les unités qui ont sécurisé le retrait des troupes restent encasernées à la frontière soviéto-afghane, en territoire ouzbek ; Viatcheslav Kuprienko se souvient alors que ce sont des soldats ouzbeks démobilisés qui proposent aux officiers et aux hommes du rang, encore en service et dans l’impossibilité de prévenir leur proche, de prendre leur adresse et d’envoyer un télégramme informant les familles de leur retour.

Une fois rentrés chez eux, et comme pour toute sortie de guerre, la question du réagencement des identités civiles et militaires se pose pour les anciens combattants. La reconfiguration des identités passe le plus souvent par un mélange de rejet de la guerre et/ou de l’armée et la permanence de gestes ou de valeurs d’une culture guerrière appropriée. Cette ambivalence se lit ici sur fond de crise du régime communiste : l’ancien combattant quitte d’abord le parti avant de démissionner de l’armée ; il tente d’intégrer l’Institut militaire des langues étrangères de Moscou, dans la section des langues occidentales, malheureusement réservée à l’élite du parti, dont il n’est plus membre, et doit se rabattre sur une formation en chinois. Toutefois, la démission n’entraine pas le rejet de l’éthique de commandement. Le témoin cache à son épouse pendant dix ans le motif du renvoi faisant suite à sa démission : « incompatibilité avec les responsabilités occupées ». Incompatibilité, le mot est répété, comme pour souligner l’indignité dont il recouvre l’officier combattant ayant eu la conscience de bien faire son métier, d’une part, et ayant recueilli la reconnaissance de ses hommes, de l’autre.

Le vétéran démissionnaire doit dès lors trouver sa place. Dans un premier temps, les multiples traversées des frontières sociales que le témoin effectue dans les années 1990 et 2000 apparaissent comme autant de situations inédites. Celle-ci se traduisent par une diversité d’expériences qui contrastent avec les vingt ans passés au sein de l’armée soviétique. Le choc de la rencontre avec l’« hegemon », le prolétariat, lors d’une expérience professionnelle en mécanique particulièrement éprouvante et de courte durée, la vente à l’export de pelleteuse – et les séjours attenants en Chine – qui lui permet de gagner de l’argent et de devenir propriétaire de son appartement, la traduction de plusieurs ouvrages de langue chinoise dont un livre de feng shui, publié en 1999, et enfin la chanson, la composition et la scène. Il resterait à mesurer plus précisément la part que tient l’expérience de guerre dans le réagencement des identités familiales, nationales, politiques et professionnelles de l’acteur social.

À la lumière de la contribution d’Anna Colin-Lebedev, cette expérience de guerre apparait centrale. Elle se trouve en tout cas réactualisée dans un autre conflit. Douloureuse mise en abyme en effet, c’est de nouveau en temps de guerre – celle du Donbass – qu’il acquiert une renommée nationale1. L’ancien combattant chante désormais ses « chansons d’Afgha » transmettant son expérience d’ancien combattant d’Afghanistan tout en défendant dans un même mouvement l’armée ukrainienne face aux séparatistes et contre les Russes. De l’égalité à la distinction, l’identité sociale du témoin semble en tout cas ne pas pouvoir s’affranchir de la guerre2.

Notes

1

Olivier Talès, « Vyatcheslav Kuprienko, troubadour de la guerre du Donbass », La Croix, 12 décembre 2016 [en ligne].

2

Ce travail a été réalisé dans le cadre du laboratoire d’excellence Tepsis, portant la référence ANR-11-LABX-0067 et a bénéficié d’une aide au titre du Programme Investissements d’Avenir.

Bibliographie

Yves Cohen, Le Siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l’autorité (1890-1940), Paris, Éditions Amsterdam 2013.

Nathalie Duclos, L’Adieu aux armes ? Parcours d’anciens combattants, Paris, Karthala, 2010.

Emmanuel Saint-Fuscien, À vos ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerre, Paris, Éditions de l’EHESS, 2011, 312 p.

Emmanuel Saint-Fuscien, « La force de tenir : frères d’armes, sociabilités combattantes et groupes primaires », in B. Cabanes (dir.), Une histoire de la Guerre du XIXe siècle à nos jours, Paris, Le Seuil, 2018, p. 380-396.