( College of William & Mary)

À l’heure actuelle, les Marrons – esclaves auto-libérés et leurs descendants – forment encore des communautés semi-indépendantes dans plusieurs parties des Amériques, par exemple au Suriname, en Guyane, en Jamaïque, au Belize, en Colombie et au Brésil. En tant qu’Afro-Américains les plus isolés, ils ont été depuis les années 1920 un sujet important de recherche scientifique, contribuant aux débats théoriques sur la résistance des esclaves, l’héritage de l’Afrique dans les Amériques, le processus de créolisation et la nature de la connaissance historique parmi des peuples non-alphabètes1.

Le terme français « marron » vient de l’espagnol cimarrón, lui-même basé sur une racine taino (langue amérindienne)2. À l’origine, cimarrón désignait le bétail qui s’était échappé dans les mornes de l’Hispaniola et peu après les esclaves amérindiens qui avaient aussi fui les Espagnols. À la fin des années 1530, le mot commençait déjà à s’appliquer aux fugitifs afro-américains et avait de fortes connotations de « férocité » et de « sauvagerie indomptable »3.

Le Marron inconnu (sculpté par Albert Mangonès, vers 1971), devant le Palais National de la République d'Haïti.

Le marronnage: une histoire transatlantique

Pendant plus de quatre siècles, des communautés fondées par des esclaves auto-libérés se sont répandues aux marges de l’Amérique des plantations – du Brésil au Sud-Est des États-Unis, du Pérou au Sud-Ouest des États-Unis. Connus en espagnol sous le nom de palenques et en brésilien comme quilombos ou mocambos, ces nouvelles sociétés étaient d’échelles diverses : minuscules bandes éteintes en moins d’une année ou puissants États comptant des milliers de membres, se perpétuant sur des générations voire des siècles.

Le marronnage est également devenu une réponse à l’esclavage en Afrique, à la suite des guerres intestines favorisées par le commerce transatlantique4. Les fugitifs du chaos et de la violence qui dominaient la majeure partie de l’Afrique centrale et occidentale, y compris les fugueurs des caravanes d’esclaves pendant l’expansion du commerce des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, ont souvent fondé des colonies marronnes dans les zones marginales. Certaines comptaient plusieurs centaines de personnes, qui vivaient en attaquant des groupes plus établis, voire se battaient contre leurs anciens maîtres. Mais tous restèrent suffisamment engagés dans le flux et le reflux politique de l’époque où ils ne maintenaient pas des identités marronnes séparées pendant plus d’une génération ou deux. Pendant le dix-huitième siècle, les fugitifs du commerce le long de la côte de la Haute Guinée formaient aussi des communautés marronnes, parfois sur des îles au large des côtes. Toutefois ces personnes étaient généralement rattrapées et déportées en masse après quelques mois ou années.

Aux Amériques, la signification et l’attrait du marronnage différaient pour les peuples asservis compte-tenu de la diversité de leurs positions sociales, en fonction de leur perception d’eux-mêmes et de leur situation, qui pouvait être influencée par des facteurs aussi divers que leur pays d’origine, le temps qu’ils avaient passé au Nouveau Monde, leurs tâches en tant qu’esclaves, leurs responsabilités familiales et les traitements particuliers qu’ils avaient subis de la part des contremaîtres ou des maîtres. Cela dépendait aussi de considérations plus générales, telles que la proportion de Noirs par rapport aux Blancs dans la région, le pourcentage de personnes libérées dans la population, la nature des terrains disponibles où fonder des communautés et les possibilités d’affranchissement. De nombreux Marrons, notamment des hommes, s’échappèrent pendant leurs premières heures ou leurs premiers jours aux Amériques. Les Africains qui avaient déjà passé quelque temps dans le Nouveau Monde avaient moins tendance à fuir. Toutefois, les esclaves créoles qui étaient particulièrement bien acculturés et qui avaient mieux appréhendé le fonctionnement de la plantation semblent être bien représentés parmi les fugitifs, s’échappant souvent vers des régions urbaines où ils pouvaient passer pour des hommes libres grâce à leurs compétences, leur autonomie et leur capacité à parler la langue coloniale.

Le grand nombre de publicités détaillées en matière d’esclaves fugitifs qui fut placé dans les journaux par les maîtres démontre bien le niveau d’inquiétude des planteurs, tout en offrant à l’historien critique un ensemble de sources pour l’étude des profils des Marrons, qui variaient considérablement selon la période historique et le pays. Les Marrons individuels s’échappaient, non seulement vers l’arrière-pays – beaucoup d’esclaves, notamment ceux qui avaient des compétences particulières, prenaient la direction des centres urbains et se fondaient facilement dans la population d’hommes libérés, mais aussi vers la mer : certains devinrent Marrons maritimes, traversant des frontières internationales par bateau de pêche ou par d’autres navires. En Haïti, les Marrons jouèrent un rôle clé de catalyseur dans la Révolution haïtienne, entrainant ainsi la création de la première nation des Amériques où tous les citoyens étaient libres.

Au cours des dernières décennies, la recherche ethnographique nous a menés à reconnaître l’importance de la conscience historique pour les descendants de ces esclaves rebelles et le dynamisme et l’originalité de leurs institutions culturelles. Et la recherche historique a largement contribué à dissiper le mythe de « l’esclave docile ». Nous sommes aujourd’hui bien renseignés sur l’ampleur de la résistance active à l’esclavage, depuis les révoltes dans les comptoirs d’Afrique occidentale et les mutineries pendant le « passage du milieu » jusqu’aux rébellions organisées qui ont balayé la plupart des colonies dans les dix années suivant l’arrivée des premiers négriers. On commence enfin à saisir l’envergure de la résistance « au jour le jour » – qui allait du simple fait de tirer au flanc à des actes de sabotage subtils mais systématiques.

Dans ce contexte, les Marrons revêtent une importance particulière pour l’étude de l’esclavage aux Amériques. Le marronnage était une forme de résistance capitale pour les esclaves, qu’elle fut entreprise par des individus seuls, par des petits groupes, ou dans de grandes rébellions de masse. Partout, des communautés marronnes ont représenté un défi héroïque à la suprématie blanche et fourni la preuve de l’existence, chez les esclaves, d’une conscience qui refusait d’être contrainte par les modes de pensée ou la manipulation des Blancs. Ce n’est pas par hasard si, aujourd’hui, le « nègre marron », souvent élevé en figure mythique, est devenu un emblème identitaire pour de nombreux écrivains, artistes, intellectuels et homme politiques – le symbole par excellence de la résistance à l’oppression et du combat pour la liberté.

En général, les planteurs acceptaient la pratique courante du « petit marronnage » : les fugues à répétition ou périodiques avec comme but la visite d’amants ou d’amis sur des plantations avoisinantes. Mais, au cours de la première décennie de colonisation dans la plupart des territoires esclavagistes, les punitions les plus brutales – sectionnement des tendons, amputation, castration, suspension par les côtes à un crochet de boucher, rôtissage à petit feu jusqu’à la mort – furent réservées aux Marrons de longue durée, récidivistes et, dans de nombreux cas, ces peines draconiennes furent rapidement inscrites dans la loi.

« Un nègre pendu vivant par les côtes à une potence »,

« Le Supplice du chevalet »,

« Esclave Samboe, déchirée de coups de Fouet »,

Gravures de William Blake (années 1770). Extrait de John Gabriel Stedman, Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam, London, Joseph Johnson, 1796, édition colorée à la main (collection de Richard et Sally Price).

Le marronnage à grande échelle, où des fugitifs individuels se regroupaient pour former des communautés, attaquait directement les fondements du système de plantation, en présentant des menaces militaires et économiques qui mettaient les colons au pied du mur. Les communautés marronnes, qu’elles soient cachées aux abords des plantations ou dans les profondeurs de la forêt, faisaient périodiquement des raids dans les plantations pour prendre des armes à feu, des outils et des femmes esclaves, permettant ainsi la réunification dans la liberté de familles fondées dans l’esclavage.

Cape en patchwork brodée vers 1910 par Peeepina (femme ndyuka du village de Totikampu) pour son mari Agbago Aboikoni, qui devint par la suite chef suprême (Gaan Man) saamaka.

Collection Richard et Sally Price. Extrait de Sally Price & Richard Price, Les Arts des Marrons, p. 90.

Pour perdurer, les communautés marronnes devaient être quasiment inaccessibles, et les villages furent principalement situés dans des zones éloignées et inhospitalières. Au sud des États-Unis, les marécages isolés étaient un endroit de prédilection, et les Marrons s’intégrèrent souvent à des communautés amérindiennes5. À la Jamaïque, certains des groupes marrons les plus connus habitaient une région accidentée et complexe appelée « Cockpit Country » (« pays des trous »), où ils manquaient d’eau et de bonnes terres, mais où il y avait beaucoup de gorges et de gouffres calcaires. Et dans les Guyanes, des jungles à première vue impénétrables fournissaient un refuge sûr aux Marrons.

Les communautés qui survécurent apprirent très vite à se servir de l’inhospitalité de leur cadre de vie pour la défense et camouflage. On masquait soigneusement les sentiers menant au village et on traçait force fausses pistes bourrées de dangereux traquenards. Les villages sur la côte du Suriname étaient établis dans des marécages et on ne pouvait y accéder que par voie sous-marine ; les fausses pistes étaient dûment minées de pics aiguisés ou ne menaient qu’à des marécages ou à des sables mouvants dont on ne revenait pas. Dans beaucoup de régions, on avait largement recours aux pièges à hommes ou aux pièges à chiens pour défendre les habitations. Les villages eux-mêmes étaient souvent entourés d’une solide palissade (d’où palenques, le nom générique des communautés marronnes hispaniques).

Partout dans l’hémisphère, les Marrons développèrent des compétences extraordinaires de guérilla. À la stupéfaction de leurs ennemis coloniaux, qui essayèrent d’appliquer des tactiques rigides et traditionnelles apprises sur les champs de batailles ouverts européens, ces guerriers extrêmement adaptables et mobiles profitaient au maximum des milieux fermés, frappant et se retirant à toute vitesse, utilisant largement des guet-apens pour prendre leurs adversaires dans des tirs croisés, se battant seulement aux moments et aux endroits qu’ils avaient eux-mêmes choisis. Ils avaient développé des réseaux fiables de renseignement parmi des non-Marrons (esclaves et colons blancs) et communiquaient souvent au moyen de tambours et de cors.

« Marche à travers un Marais de la Guiane »,

« Nègre rebelle en faction »,

Gravures de William Blake (années 1770). Extrait de John Gabriel Stedman, Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam, London, Joseph Johnson, 1796, édition colorée à la main (collection de Richard et Sally Price).

Dans bien des cas, les colons assiégés furent obligés d’engager des poursuites à l’encontre de leurs anciens esclaves, pour retrouver la paix. À titre d’exemple, à Cuba, sur l’île d’Hispaniola, à la Jamaïque et au Suriname (tout comme au Brésil, en Colombie, en Équateur et au Mexique) ils offrirent à contrecœur des traités aux communautés marronnes, leur garantissant la liberté, leur reconnaissant l’intégrité territoriale et en prenant des dispositions pour que leurs besoins économiques soient satisfaits. En contrepartie, les Marrons acceptèrent de mettre fin à leurs attaques contre les plantations et de rendre les nouveaux fugitifs6. Évidemment, de nombreux groupes de Marrons n’atteignirent jamais cette indépendance reconnue, car ils furent anéantis par des confrontations armées. Même lorsque des accords étaient proposés, ils étaient souvent rejetés ou rapidement violés. Pourtant, de nouvelles communautés semblaient apparaître aussi vite que les autres étaient détruites, et elles demeuraient, d’un point de vue colonial, la « plaie chronique » et la « gangrène » de beaucoup de sociétés d’habitations, jusqu’à l’Abolition finale7.

Originalité et dynamisme des communautés de Marrons

Aujourd’hui, les relations entre les communautés Marrons et les États-nations dans lesquels ils vivent varient considérablement. Dans une grande partie du Brésil ou même á la Jamaïque, des communautés restent fières de leur héritage marron mais, pour un étranger, elles semblent peu différentes de la population rurale non-Marron qui les entoure. En revanche, le long des fleuves du Suriname, les Marrons vivent dans des villages que les étrangers comparent souvent à l’Afrique précoloniale, où la langue, les vêtements, la parenté, les moyens de transport et les lois sont des créations Marrons uniques qui différencient instantanément cette population du reste du pays. La tension entre l’identité marronne et l’identité nationale est devenue aiguë pour beaucoup de jeunes qui sont passés de territoires traditionnels à des villes ou même à des pays étrangers. Pourtant, dans certaines régions, telles que les villages saamakas situés le long du fleuve Suriname, la culture et l’identité des Marrons restent vibrantes8.

Sepu (jambières), années 1950 : accessoire largement porté jusqu’aux années 1970 chez les Marrons saamakas du Suriname; de nos jours porté dans le cadre de rites funéraires ou encore lors de la fête du nouvel an (voir les collections virtuelles des musées d'Amazonie).

Les premiers Marrons de toutes les colonies du Nouveau Monde venaient de diverses sociétés d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Au départ donc, ils ne partageaient ni langue ni autre aspect culturel majeur. Leur tâche collective, une fois dans les forêts, montagnes ou marécages, ne consistait en rien de moins qu’à la création de nouvelles communautés et institutions, en s’appuyant sur leurs différents héritages africains, ainsi que sur l’apport de leurs maîtres européens et de celui de leurs nouveaux voisins amérindiens. Les chercheurs, notamment en anthropologie, qui ont mieux étudié la vie marronne contemporaine, semblent être d’accord sur le fait que ces sociétés donnent une sensation étrangement « africaine », mais qu’en même temps, elles paraissent dépourvues de systèmes directement transplantés. Malgré le caractère général « africain », aucun système social, politique, religieux ou esthétique marron ne peut remonter de manière fiable à une provenance ethnique spécifique africaine. Ils révèlent plutôt une composition hybride, forgée dans les premières rencontres d’individus porteurs de diverses cultures africaines, européennes et amérindiennes dans le cadre déchirant et donc dynamique du Nouveau Monde9.

Le système politique de Palmares, où Kent a vu un État « africain », « ne dérivait pas d’un modèle d’Afrique centrale particulier, mais de plusieurs »10. Si l’on prend le développement du système de parenté chez les Ndyukas du Suriname, « il ne fait pas de doute que leur héritage d’Afrique occidentale a joué un rôle [...] ; l’influence des groupes matrilinéaires akan est évidente, mais celle des groupes patrilinéaires l’est aussi [...] [et il y a] des différences importantes entre les systèmes matrilinéaires akan et ndyuka »11. Enfin des études historiques et anthropologiques révèlent que la sculpture sur bois des Marrons au Suriname et en Guyane, longtemps considérée comme « un art africain en Amérique » sur la foi de nombreuses ressemblances formelles, est un art afro-américain tout à fait neuf « dont il serait vain de chercher l’origine dans la transmission directe d’un style africain particulier »12. Et des recherches détaillées, dans les musées comme sur le terrain, sur toute une gamme de phénomènes chez les Marrons du Suriname et de la Guyane ont confirmé le dynamisme et la créativité des processus qui continuent à animer la vie de ces sociétés13.

Porte intérieure saamaka sculptée vers 1930 par Heintje Schmidt, village de Ganzee, Suriname.

Surinaams Museum, Paramaribo. From Sally Price & Richard Price, Les Arts des Marrons, p. 106.

Bien sûr, on trouve dans les sociétés marronnes un nombre remarquable de continuités directes et parfois spectaculaires avec certains peuples africains: cela va des techniques militaires de défense aux recettes pour se protéger de la sorcellerie14. Ces filiations sont toutefois du même type que celles qui existent dans les autres communautés afro-américaines, même si elles y sont moins fréquentes. En mettant l’accent sur ces « rétentions » africaines isolées, on court à mon avis le risque de laisser de côté des continuités culturelles d’un genre beaucoup plus important.

Roger Bastide a divisé les religions afro-américaines entre religions « en conserve », comme le candomblé brésilien ou le santería cubain, et religions qu’il considère « vivantes », comme le vaudou haïtien. Il affirme que les premiers représentent une sorte de « mécanisme de défense » ou de « fossilisation culturelle » tandis que le vaudou serait confiant en l’avenir et plus libre de s’adapter aux besoins changeants de ses fidèles15. Même s’il simplifie beaucoup, je pense qu’on peut démontrer plus généralement que la fidélité tenace aux formes « africaines » est bien souvent le signe d’une culture qui a finalement perdu contact avec la source vive du passé africain. L’un des traits les plus frappants des systèmes d’Afrique occidentale est sans conteste leur dynamisme interne, leur capacité de croissance et de changement.

Je dirais que l’originalité culturelle des sociétés de Marrons les plus développées repose sur leur profonde fidélité aux principes « africains » – qu’ils soient esthétiques, politiques, religieuses ou domestiques – plus que sur la fréquence d’éléments isolés retenus au cours des siècles. Les communautés de Marrons ont interprété librement les idées africaines et les ont adaptées aux circonstances changeantes. C’est chez eux que l’on trouve les cultures afro-américaines les plus véritablement africaines et aussi les plus « vivantes ».

Son Palenque. Chansons du groupe afro-colombien « Son Palenque ».

Images et réalisation de Vincent Moon, Petites Planêtes. Son et mixage par Andres Velasquez. Produit par Vincent Moon et Lulacruza.

Quelques exemples de marronnages dans les Amériques

Les sociétés marronnes les plus célèbres dans l’histoire des Amériques sont Palmares au Brésil, Palenque de San Basilio en Colombie, les communautés d’Esmeraldas en Equateur, les Marrons de San Lorenzo de los Negros au Mexique, les Maroons de la Jamaïque et les Saamakas et Ndyukas du Suriname.

Au Nord-Est du Brésil, le royaume de Palmares a prospéré pour tout un siècle avant d’être défait par une grande armée portugaise en 1694-95. Cette fédération soudée de villages comprenait environ 11 000 personnes – des Africains nés en Angola pour la grande partie, mais aussi des Amérindiens brésiliens, des Blancs pauvres et des déserteurs portugais. Au cours du XVIIe siècle, des armées ont été envoyées contre Palmares l’une après l’autre par les Hollandais et puis par les Portugais. Le royaume a réussi à résister grâce à son organisation complexe sur le plan social et politique sous la direction de Ganga Zumba, et pendant les dernières années, le légendaire Zumbi. Notre connaissance des affaires internes de Palmares reste incomplète, puisqu’elle n’est basée que sur les rapports des soldats, le témoignage sous torture d’un captif, des documents officiels, des fouilles archéologiques, etc. Mais en tant que symbole moderne d’héroïsme Noir et anticolonial, Palmares continue d’inspirer de fortes émotions aujourd’hui au Brésil et de servir comme pierre de touche pour le mouvement noir16.

Buste de Zumbi Dos Palmares à Brasilia, avec l'incription: "Leader noir de toutes les races".

El Palenque de San Basilio revendique une histoire qui remonte au XVIIe siècle. Ces dernières années, des historiens, des ethnologues et des linguistes, travaillant en collaboration avec des Palenqueros, ont découvert beaucoup de données concernant les continuités et les changements dans la vie de ces combattants pionniers de la liberté colombiens, dont les descendants, toujours fiers, continuent à vivre aujourd’hui dans la même ville que leurs ancêtres17.

Palenqueros, San Basilio de Palenque, Colombia. Source: Forum de la Biodiversité Mondiale.

L’histoire d’Esmeraldas, sur la côte pacifique de l’Equateur, et des Barbacoas voisins en Colombie, a commencé au début du XVIe siècle, lorsque des navires espagnols transportant des esclaves africains de Panama à Guayaquil et Lima ont été détruits aux milieux de forts courants. Nombre d’esclaves qui ont survécu ont cherché la liberté dans l’intérieur invaincu, où ils se sont alliés avec des peuples amérindiens. Dans les années 1580, après avoir repoussé les expéditions militaires envoyées pour les capturer, plusieurs dirigeants marrons se sont rendus à Quito pour faire la paix avec les Espagnols. En 1599, un célèbre portrait d’un tel chef, Don Francisco de Arobe, et ses deux fils, a été commandé et envoyé à Philip III d’Espagne comme un cadeau de couronnement et pour commémorer ces négociations. Plus tard, ces Marrons ont été rejoints par des esclaves rebelles des haciendas des montagnes et des mines des basses terres et ils ont formé des villages libres, même si l’esclavage continuait à proximité18.

Chefs zambo d’Esmeraldas, par Andrés Sánchez Gallque, 1599.

Les remarquables ornements en or portés par les trois hommes dans le tableau proviennent d’anciens sites indigènes du territoire marron, où ils ont déterré et réutilisé les bijoux amérindiens.

San Lorenzo de los Negros, en Veracruz, sur la côte caribéenne du Mexique, est probablement la plus connue des villes marrons du XVIIe siècle au Mexique. Sous leur chef Yanga, ces Marrons tentèrent de faire la paix dès 1608, mais ce ne fut qu’en 1630, après des années de guerre intermittente, que le vice-roi et la couronne acceptèrent finalement d’établir la ville des Marrons libres19.

Les Maroons de la Jamaïque, qui vivent toujours au sein de deux groupes principaux basés à Accompong (sur les hauteurs de Montego Bay) et à Moore Town (dans les Blue Mountains), entretiennent de fortes traditions fondées sur leur histoire de combattants de la liberté : le premier groupe fut mené par Cudjoe et le deuxième par la femme guerrière Nanny (dont le portrait figure actuellement sur le billet jamaïcain de 500 dollars). Deux siècles de recherches, dont une partie entamée par des Maroons eux-mêmes, documentent la façon dont ces hommes et femmes réussirent à créer une culture dynamique au sein des limites d’une île relativement petite20.

L'arbre Kindah Tree d'Accompong, près de l'endroit où les Maroons ont signé un traité de paix avec les Britanniques en 1739.

Les Marrons du Suriname sont actuellement le meilleur exemple documenté de la façon dont les anciens esclaves fondèrent de nouvelles sociétés et de nouvelles cultures aux Amériques, dans des conditions de dénuement extrême, et dont ils développèrent et entretinrent des sociétés semi-autonomes, qui restent florissantes jusqu’à présent. Grâce aux collaborations récentes approfondies entre les Marrons saamakas et ndyukas et des anthropologues, l’on connaît bien à présent les accomplissements de ces peuples – de leurs origines, datant de la fin du 17e siècle, aux détails de leurs guerres et des accords de paix qu’ils ont signés, jusqu’à leurs luttes actuelles contre des sociétés multinationales minières et forestières. Aujourd’hui, les Marrons du Suriname – au nombre de 210 000 individus – habitent l’intérieur du pays, dans et aux alentours de la capitale Paramaribo, mais aussi en Guyane française, frontalière du Suriname, ainsi qu’aux Pays-Bas et ailleurs dans le monde21. Les ressources bibliographiques pertinentes sont maintenant au nombre de milliers22.

Rickman G-Crew, « Je suis un Boni/Aluku », (clip officiel) 2016.

Notre premier point de vue étranger sur la vie des Saamakas date du milieu du XVIIIe siècle, grâce aux comptes rendus détaillés des missionnaires moraves allemands qui ont été envoyés vivre dans les villages saamakas juste après le traité de paix de 1762 avec les colons23. Ce que nous apprenons est que la culture saamaka – la religion, la langue, le système légal, etc. – était déjà, dans ses grandes lignes, remarquablement semblable aux formes contemporaines : elles comportaient déjà la matrilinéarité, la polygamie, de fréquentes possessions par les esprits et d’autres types de divination, un puissant culte des ancêtres, des cultes institutionnalisés pour les dieux rencontrés dans la forêt et le fleuve, et pour divers dieux de la guerre. Mais même les grands óbias de la guerre (pouvoirs magiques) des Saamakas, y compris ceux dont les noms désignent un peuple africain ou un lieu comme Komantí, étaient en fait des mélanges radicaux de plusieurs traditions africaines largement développées au Suriname par des processus de divination collective. En 1762, quand les Saamakas signèrent leur traité de paix avec la couronne hollandaise après presque un siècle de guérilla, peu de Saamakas d'origine africaine étaient encore vivants et leur culture représentait déjà une synthèse afro-américaine intégrée et hautement développée dont le principal moteur processuel a été le syncrétisme interafricain.

Plutôt que de simplement se fondre dans les populations environnantes après l'émancipation des esclaves (comme cela a été souvent le cas ailleurs en Amérique), les Marrons du Suriname (dont beaucoup vivent maintenant en Guyane française) continuent à jouir d’un remarquable degré de différence culturelle par rapport aux populations environnantes. Des images qui attestent de cette différence culturelle dans la vie quotidienne ainsi que les arts peuvent être trouvés dans plusieurs de nos publications24.

Boite en calebasse avec un manche en bois, sculpté par un homme aluku (collecté en 1932, actuellement dans les collections du Tropenmuseum, Amsterdam);

Calebasse gravée par une femme saamaka dénommée Kekeete, village d'Asindoopo (collecté en 1968, actuellement dans les collections du Schomburg Center for Research in Black Culture, New York).

From Sally Price & Richard Price, Les Arts des Marrons, p. 148.

Le marronnage dans les débats scientifiques

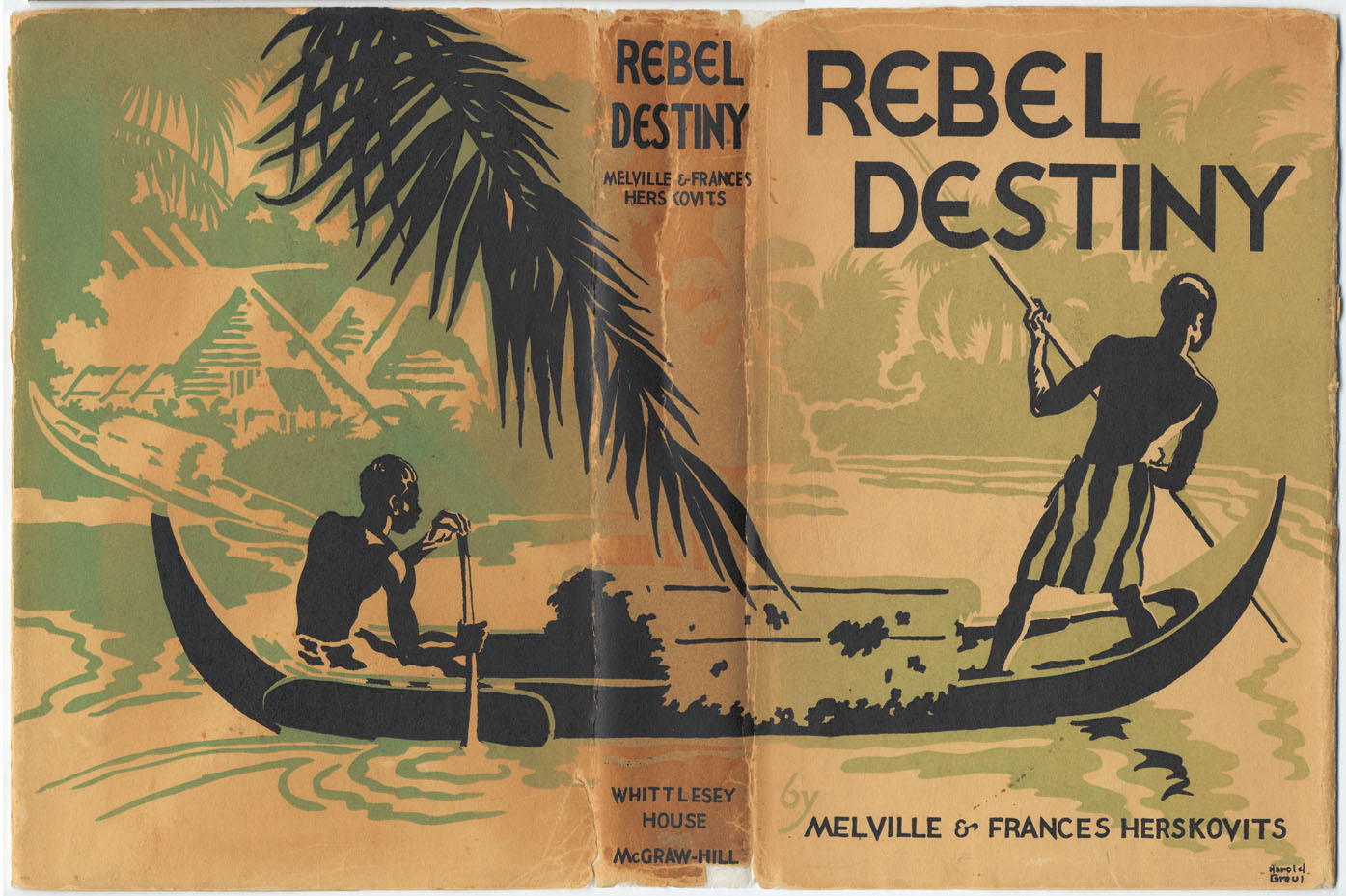

Depuis le premier terrain hors des États-Unis des anthropologues Melville et Frances Herskovits, qui étaient avec les Marrons saamakas durant les étés de 1928 et 1929, les Marrons (en particulier les Saamakas) ont été placés au centre des débats anthropologiques, que ce soit sur les origines des langues créoles, le degré de « précision » de l’histoire orale, la nature de l’héritage africain dans les Amériques ou la définition même de l’anthropologie afro-américaine.

Couverture du livre Rebel Destiny de Melville et Frances Herskovits (New York, London : Whittlesey House, McGraw-Hill Book Co., 1934)

Son expérience chez les Saamakas a joué un rôle clé dans la carrière de Melville Herskovits, exerçant – d’après sa veuve – « une profonde influence sur sa pensée » :

Dans la brousse guyanaise (...), il a vu, comme il le disait souvent à ses étudiants, la quasi-totalité de l’Afrique subsaharienne représentée, de l’actuel Mali [aux anciens royaumes du Loango et du Congo] – et le chef Loango qui est venu à notre base camp [dans le territoire de Saamaka] a invoqué à la fois le Grand Dieu des Akan de la Côte d'Or, Nyankompon, et le Bantu Zambi25.

Au cours de cette recherche chez les Marrons, et de ses voyages au Suriname, Herskovits développa une vision comparative des études afro-américaines (et des Caraïbes comme « un laboratoire social ») qui alimente son prodigieux travail, et celui d'innombrables étudiants, pour les décennies à venir. Les germes de son intérêt à explorer la provenance africaine des « New World Negroes », en établissant une base historique et ethnographique en Afrique pour l'étude des développements du Nouveau Monde et en analysant les processus de changement culturel (tels que « acculturation », « réinterprétation », et « syncrétisme ») ont tous été semés au cours de ce terrain initial26.

L'expansion et la critique du travail de Herskovits, en particulier l'essai controversé de Sidney W. Mintz et Richard Price27 et les réactions à celui-ci, ont gardé les Marrons au centre du débat entre ethnologues et historiens afro-américains28. En effet, David Scott soutient que les Marrons saamakas sont maintenant devenus « une sorte de métonymie anthropologique – fournissant l'arène exemplaire pour l’argumentation concernant certaines prétentions anthropologiques au sujet d'un domaine discursif appelé l'Afro-Amérique »29.

Une grande partie de la recherche anthropologique récente chez les Marrons s'est concentrée sur l'historiographie et la conscience historique – comment les Marrons eux-mêmes conceptualisent et transmettent la connaissance du passé – et elle a privilégié les voix des historiens marrons individuels. Les premiers temps30a présenté des récits historiques oraux de Saamakas sur les premières années de la formation de leur société, il y a 300 ans, y compris leurs rébellions contre l'esclavage et leurs batailles contre les colons. Sa suite, Alabi's World, compléta ces récits saamakas avec des documents d'archives de missionnaires allemands et d'administrateurs hollandais qui vivaient dans les villages saamaka après les traités de paix avec les colons de 1762, juxtaposant directement des documents écrits et oraux de plus en plus complexes31. True-Born Maroons de Kenneth M. Bilby a combiné des documents oraux et d'archives, mettant l'accent sur la perspective des Maroons de la Jamaïque eux-mêmes et découvrant un nombre remarquable de pratiques africaines ainsi que beaucoup de créolisation du Nouveau Monde concernant la langue, les pratiques religieuses et bien d'autres choses32. Une monographie historique récente en néerlandais qui raconte le premier siècle de la société des Marrons ndyukas au Suriname présente des chapitres alternatifs basés sur des matériaux oraux et d'archives, créant une riche image historique de la vie politique et sociale dans cette société33.

Prises dans leur ensemble, ces études ont contribué à l'utilisation complémentaire de l'histoire orale et la recherche archivistique dans les disciplines de l'anthropologie et de l'histoire en général. Ils ont pallié la réticence des historiens à prendre des données orales aussi sérieusement que des documents écrits. Il n'est pas surprenant que ce type de travail ait parfois inspiré des chercheurs postmodernistes une accusation de « vérificationnisme »34. Les formes particulières d'attention qu'il accorde aux politiques de la mémoire – l'utilisation stratégique des documents d'archives pour compléter les récits marrons – peuvent être défendues comme un acte politique décisif et progressiste, un acte destiné en partie à favoriser la justice sociale, plutôt que d'être jugé naïf ou politiquement rétrograde35.

Des recherches anthropologiques récentes se sont également concentrées sur le débat en cours sur la « créolisation » et la mesure dans laquelle (et la manière dont) les Marrons et autres Afro-Américains ont tiré, d'une part, sur leurs héritages africains divers et, d'autre part, sur leurs expériences du Nouveau Monde et leur propre créativité dans la construction de leurs mondes culturels. Les chercheurs se sont demandé comment, dans chaque colonie du Nouveau Monde, des Africains asservis, venant de diverses nations et langues, sont devenus des Afro-Américains. Les chercheurs ont constaté que pour commencer à explorer ces processus, à travers les nombreuses régions où les Africains ont été débarqués comme travailleurs captifs, il faut d'abord demander : quelle était, par exemple, l’homogénéité (ou l’hétérogénéité) ethnique des captifs africains arrivant à telle localité donnée – en d’autres mots, dans quelle mesure y avait-il un groupe qui fut clairement dominant ? Et quelles en étaient les conséquences culturelles ? Quels étaient les processus par lesquels ces Africains importés devinrent des Afro-Américains ? À quelle vitesse et de quelles façons les esclaves africains transportés aux Amériques, et leurs descendants afro-américains, ont-ils commencé à penser et à agir en tant que membres de communautés nouvelles – autrement dit, à quelle vitesse se fit la créolisation ? De quelles manières les nouveaux arrivants africains choisirent-ils – s’ils en avaient la possibilité – de perpétuer des modes particuliers de pensée et d’action propres à l’Ancien Monde ? Que signifiait, selon les époques, l’« Afrique » (ou ses sous-régions, ou ses peuples) pour ces arrivants africains et leurs descendants ? De quelles manières les différents profils démographiques et les différentes conditions sociales en présence sur les plantations du Nouveau Monde, en des endroits et des moments variables, ont-ils pu encourager ou inhiber ces processus ? Bref, qu'est-ce qui a rendu possible ce que l'anthropologue haïtien Michel-Rolph Trouillot a appelé « le miracle de la créolisation »36, sans cesse renouvelé à travers les Amériques.

Les sociétés marronnes jouent un rôle privilégié dans cette discussion, en partie à cause de leur isolement relatif et, dans le cas du Suriname et de la Guyane française, de leur persistance dans le présent. L'ethnographie la plus détaillée de la créolisation à ce jour analyse des données détaillées des langues ésotériques des Marrons, ainsi que d'autres matériaux rituels, pour démontrer la complexité de ces questions d'une perspective ethno-historique et celle des Marrons eux-mêmes37. Eric Hobsbawm, commentant l'importance de ce type de travail dans le contexte plus général des sciences sociales, note que « les sociétés marronnes soulèvent des questions fondamentales. Comment des collections occasionnelles de fugitifs d'origines très diverses, n'ayant rien en commun que l'expérience du transport dans les navires négriers et de l'esclavage des plantations, forment-elles des communautés structurées ? Comment, dira-t-on plus généralement, les sociétés sont-elles fondées à partir de zéro ? Qu'est-ce que ces communautés de réfugiés pouvaient-elles garder du vieux continent »38 ? Des questions telles que celles-ci sont sûres d’engager les étudiants des sociétés des Marrons pour de nombreuses années à venir.

Des luttes actuelles pour la terre

Depuis le début du XXIe siècle, les Marrons prennent le devant de la scène dans leur lutte pour un territoire et pour la souveraineté au sein d’États-nations, en continuant le type de résistance qu’ils montraient pendant la période coloniale. Le Brésil et le Suriname fournissent de beaux exemples. Suite à la promulgation de la nouvelle constitution brésilienne en 1988 (et des réformes ultérieures), les descendants des quilombos historiques (qui signifiait « communautés marronnes » à l’origine) avaient, sous certaines conditions, le droit de revendiquer la propriété collective des terres sur lesquelles vivaient leurs ancêtres. Au cours des batailles juridiques qui s’ensuivirent, la définition de quilombo a été élargie pour inclure presque toute communauté noire brésilienne sans terre ‒ rurale ou urbaine ‒ dont les membres puissent revendiquer une histoire de résistance au pouvoir de l’État ‒ et non seulement les descendants des Marrons. Actuellement, beaucoup de jeunes anthropologues brésiliens sont formés explicitement pour aider de telles communautés dans leur quête pour devenir propriétaires terriens et à jouir de leurs droits. Un certain nombre de communautés ont déjà obtenu des titres de propriété collectifs pour leurs terres39.

Dans les années 1990, au Suriname, les Marrons saamakas, à l’époque quelques 80 000 personnes, ont trouvé que les terres habitées par leurs ancêtres depuis la fin du XVIIe siècle avaient été envahies par des bûcherons chinois et par des sociétés multinationales d’extraction minière, qui avaient reçu des permis d’exploitation du gouvernement national. La constitution du Suriname accorde la propriété de la forêt ‒ qui est habitée par certains peuples amérindiens et par six communautés marronnes ‒ à l’État, qui, à cette époque, avait commencé à distribuer des concessions minières et forestières à des multinationales étrangères. En s’organisant et en se procurant une aide juridique, le peuple saamaka a mené une bataille juridique de dix ans contre la République du Suriname. Cette lutte s’est terminée par un jugement historique, rendu en 2007 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (le procès du Peuple Saramaka vs Suriname), obligeant la nation à modifier ses lois et à accorder au peuple saamaka un titre de propriété collectif pour leur territoire traditionnel, ainsi que la souveraineté allant avec ‒ un jugement qui fait jurisprudence pour tous les peuples indigènes et les Marrons, partout aux Amériques. J’ai servi de conseiller et de témoin expert pour les Saamakas au cours de cette affaire, fournissant un exemple d’activisme en anthropologie, et j’ai écrit ensuite un livre sur la lutte des Saamakas pour leur souveraineté40.

La cour interaméricaine des droits de l’Homme, San José, Costa Rica.

Préparation de l'audience avec deux avocats (Elizabeth Abi-Mershed (Inter-American Commission of Human Rights) et Fergus MacKay (attorney for the Saamaka People) qui aident deux témoins (Richard Price et le capitaine en chef Wazen Eduards) la veille de l'audience, Costa Rica, 2007.

Il est triste de devoir rapporter qu’au moment où j'écris en 2018, le gouvernement du Suriname continue à agir comme si le jugement de la cour n'avait jamais eu lieu ‒ et son refus de se conformer à la décision du tribunal fait que, de plus en plus, le jugement de 2007 a l’air d’une victoire à la Pyrrhus. Les droits des Saamakas, ainsi que les autres Marrons et peuples autochtones du Suriname, restent aujourd'hui profondément menacés, malgré les efforts continus des Saamakas, de leurs avocats et de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour persuader le gouvernement de se conformer aux ordres de la Cour.

Notes

1

Cet article s’inspire de plusieurs de mes publications précédentes, en commençant par mon premier livre, Maroon Societies : Rebel Slave Communities in the Americas, New York, Doubleday/Anchor, 1973. D’autres travaux pertinents peuvent être trouvés sur www.richandsally.net.

2

José Juan Arrom, « Cimmarón : Apuntes sobre sus primeras documentaciones y su probable origen », in J.J. Arrom et M.A. García Arévalo (dir.), Cimmarón, Santo Domingo, Fundación García Arévalo, 1986, p. 13-30.

3

Georg Friederici, Amerikanistisches Wörterbuch und Hilfswörterbuch für den Amerikanisten, Hamburg, Cram, De Gruyter & Co., 1960, p. 191-192.

4

Joseph C. Miller, Way of Death : Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830, Madison, University of Wisconsin Press, 1998.

5

Voir par exemple, Sylviane A. Diouf, Slavery’s Exiles: The Story of the American Maroons, New York, NYU Press, 2013.

6

Kenneth Bilby, « Swearing by the Past, Swearing to the Future : Sacred Oaths, Alliances, and Treaties among the Guianese and Jamaican Maroons », Ethnohistory, vol. 44, nᵒ 4, 1997, p. 655-689.

7

Yvan Debbasch, « Le marronnage : essai sur la désertion de l’esclave antillais », L’Année Sociologique, 3e série, 1961, p. 1-112 ; 1962, p. 117-195, p. 124.

8

Richard Price, Sally Price, Saamaka Dreaming, Durham NC, Duke University Press, 2017.

9

Richard Price, Voyages avec Tooy : Histoire, mémoire, imaginaire des Amériques noires, La Roque d'Anthéron, Vents d’ailleurs, 2010.

10

R.K. Kent, « Palmares : An African State in Brazil », Journal of African History, nᵒ 6, 1965, p. 165-175, p. 175.

11

André J.F. Köbben, « Unity and Disunity: Cottica Djuka Society as a Kinship System », Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, nᵒ 123, 1967, p. 10-52, p. 14.

12

Jean Hurault, Africains de Guyane : la vie matérielle et l’art des Noirs Réfugiés de Guyane, La Haye-Paris, Mouton, 1970, p. 84.

13

Sally Price, Richard Price, Les Arts des Marrons, La Roque d'Anthéron, Vents d’ailleurs, 2005.

14

Voir, par exemple, Richard Price, Voyages avec Tooy : Histoire, mémoire, imaginaire des Amériques noires, La Roque d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2010, p. 484.

15

Roger Bastide, Les Amériques noires : les civilisations africaines dans le nouveau monde, Paris, Payot, 1967, p. 133-155.

16

Voir, par exemple, João José Reis, Flávio dos Santos Gomes (dir.), Liberdade por um fio : Historia dos quilombos no Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 1996 ; et Flávio dos Santos Gomes, Palmares, São Paulo, Contexto, 2005.

17

Voir, par exemple, Armin Schwegler, Bryan Kirschen, Graciela Maglia (dir.), Orality, Identity, and Resistance in Palenque (Colombia) : An Interdisciplinary Approach, Amsterdam, John Benjamins, 2017. Pour une introduction illustrée à cette communauté, voir Nina de Friedemann, Richard Cross, Ma ngombe : Guerreros y ganaderos en Palenque, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1979.

18

Kris Lane, Quito 1599 : City and Colony in Transition, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2002.

19

Pour un résumé de l’histoire des communautés marronnes au Mexique, voir Joe Pereira, « Maroon Heritage in Mexico », in E.K. Agorsah (dir.), Maroon Heritage : Archaeological, Ethnographic and Historical Perspectives, Kingston, Jamaica, Canoe Press, 1994, p. 94-107.

20

Quant aux Maroons d’Accompong, voir Jean Besson, Transformations of Freedom in the Land of the Maroons : Creolization in the Cockpits of Jamaica, Kingston, Ian Randle, 2016 ; pour les Maroons de Windward (les descendants de Nanny), voir Kenneth Bilby, True-Born Maroons, Gainesville, University Press of Florida, 2005.

21

Richard Price, « The Maroon Population Explosion : Suriname and Guyane », New West Indian Guide, nᵒ 87, 2013, p. 323-327.

22

On pourrait commencer par Richard Price, Sally Price, Saamaka Dreaming, Durham NC, Duke University Press, 2017 ; Richard Price, Sally Price, Les Marrons, Châteauneuf-le-Rouge, Vents d’ailleurs, 2003; et www.richandsally.net. Voir aussi Jean Moomou (dir.), Sociétés marronnes des Amériques: mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles, Matoury, Guyane française, Ibis Rouge, 2015.

23

Richard Price, Alabi’s World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990.

24

Voir, par exemple, Sally Price, Richard Price, Les Arts des Marrons, La Roque d'Anthéron, Vents d’ailleurs, 2005 ; Richard Price, Voyages avec Tooy : Histoire, mémoire, imaginaire des Amériques noires, La Roque d'Anthéron, Vents d’ailleurs, 2010 ; Richard Price, Sally Price, Saamaka Dreaming, Durham NC, Duke University Press, 2017. Pour des images sur la toile, voir https://www.facebook.com/Fesiten ; https://www.facebook.com/Boo-go-a-Kontukonde-162476164189085/ ; https://www.facebook.com/rixsal/.

25

Frances S. Herskovits, « Introduction », in F.S. Herskovits (dir.), The New World Negro, Bloomington, Indiana University Press, 1966, p. vii-viii.

26

Richard Price, Sally Price, The Root of Roots : Or, How Afro-American Anthropology Got Its Start, Chicago, Prickly Paradigm Press/University of Chicago Press, 2003.

27

Sidney W. Mintz, Richard Price, The Birth of African‑American Culture, Boston, Beacon Press, 1992 [1973].

28

Richard Price, « On the Miracle of Creolization », in K.A. Yelvington (dir.), Afro-Atlantic Dialogues : Anthropology in the Diaspora, Santa Fe, SAR Press, 2006, p. 113-145.

29

David Scott, « That Event, This Memory : Notes on the Anthropology of African Diasporas in the New World », Diaspora nᵒ 1, 1991, p. 261-284, p. 269.

30

Richard Price, Les premiers temps : La conception de l'histoire des Marrons saramaka, Paris, Seuil, 1994 (traduit en langue saamaka à la demande du peuple saamaka par Richard Price et Sally Price sous le titre Fesiten – La Roque d'Anthéron, Vents d’ailleurs, 2013).

31

Richard Price, Alabi’s World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990.

32

Kenneth Bilby, True-Born Maroons, Gainesville, University Press of Florida, 2005.

33

H.U.E. Thoden van Velzen, Wim Hoogbergen, Een zwarte vrijstaat in Suriname : De Okaanse samenleving in de 18e eeuw, Leiden, KILTV, 2011.

34

David Scott, « That Event, This Memory : Notes on the Anthropology of African Diasporas in the New World », Diaspora nᵒ 1, 1991, p. 261-284.

35

Richard Price, « On the Miracle of Creolization », in K.A. Yelvington (dir.), Afro-Atlantic Dialogues : Anthropology in the Diaspora, Santa Fe, SAR Press, 2006, p. 113-145.

36

Michel-Rolph Trouillot, « Culture on the Edges : Creolization in the Plantation Context », Plantation Society in the Americas, vol.5, nᵒ 1, 1998, p. 8-28, p. 8.

37

Richard Price, Voyages avec Tooy : Histoire, mémoire, imaginaire des Amériques noires, La Roque d'Anthéron, Vents d’ailleurs, 2010.

38

Eric Hobsbawm, « Escaped Slaves of the Forest », New York Review of Books, December 6, 1990, p. 46-48, p. 46.

39

Richard Price, « Scrapping Maroon History : Brazil's Promise, Suriname’s Shame », New West Indian Guide, nᵒ 72, 1998, p. 233-255 ; Véronique Boyer, « Qu’est le quilombo aujourd’hui devenu ? De la catégorie coloniale au concept anthropologique », Journal de la Société des Américanistes, vol.96, nᵒ 2, 2010, p. 229-251.

40

Richard Price, Peuple Saramaka contre État du Suriname : Combat pour la forêt et les droits de l'homme, Paris, IRD/Karthala, 2012.

Bibliographie

José Juan Arrom, « Cimmarón : Apuntes sobre sus primeras documentaciones y su probable origen », in J.J. Arrom, Manuel A García Arévalo (dir.), Cimmarón, Santo Domingo, Fundación García Arévalo, 1986, p. 13-30.

Roger Bastide, Les Amériques noires : les civilisations africaines dans le nouveau monde, Paris, Payot, 1967.

Jean Besson, Transformations of Freedom in the Land of the Maroons : Creolization in the Cockpits of Jamaica, Kingston, Ian Randle, 2016.

Kenneth Bilby, « Swearing by the Past, Swearing to the Future : Sacred Oaths, Alliances, and Treaties among the Guianese and Jamaican Maroons », Ethnohistory, vol. 44, nᵒ 4, 1997, p. 655-689.

Kenneth Bilby, True-Born Maroons, Gainesville, University Press of Florida, 2005.

Véronique Boyer, « Qu’est le quilombo aujourd’hui devenu ? De la catégorie coloniale au concept anthropologique », Journal de la Société des Américanistes, vol. 96, nᵒ 2, 2010, p. 229-251.

Yvan Debbasch, « Le marronnage : essai sur la désertion de l’esclave antillais », L’Année Sociologique, 3e série, 1961, p. 1-112 ; 1962, p. 117-195.

Sylviane A. Diouf, Slavery’s Exiles : The Story of the American Maroons, New York, NYU Press, 2013.

Nina de Friedemann, Richard Cross, Ma ngombe : Guerreros y ganaderos en Palenque, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1979.

Georg Friederici, Amerikanistisches Wörterbuch und Hilfswörterbuch für den Amerikanisten, Hamburg, Cram, De Gruyter & Co., 1960, p. 191-192.

Flávio dos Santos Gomes, Palmares, São Paulo, Contexto, 2005.

Frances S. Herskovits, Melville Herskovits, Rebel Destiny, New York, London, Whittlesey House, McGraw-Hill Book Co., 1934.

Frances S. Herskovits, « Introduction », in F. S. Herskovits (dir.), The New World Negro, Bloomington, Indiana University Press, 1966.

Eric Hobsbawm, « Escaped Slaves of the Forest », New York Review of Books, December 6, 1990, p. 46-48.

Jean Hurault, Africains de Guyane : la vie matérielle et l’art des Noirs Réfugiés de Guyane, La Haye-Paris, Mouton, 1970.

R.K. Kent, « Palmares : An African State in Brazil », Journal of African History, nᵒ 6, 1965, p. 165-175.

André J.F. Köbben, « Unity and Disunity : Cottica Djuka Society as a Kinship System », Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, nᵒ 123, 1967, p. 10-52.

Kris Lane, Quito 1599 : City and Colony in Transition, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2002.

Joseph C. Miller, Way of Death : Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830, Madison, University of Wisconsin Press, 1998.

Sidney W. Mintz, Richard Price, The Birth of African‑American Culture, Boston, Beacon Press, 1992 [1973].

Jean Moomou (dir.), Sociétés marronnes des Amériques : mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles, Matoury, Guyane française, Ibis Rouge, 2015.

Joe Pereira, « Maroon Heritage in Mexico », in E. K. Agorsah (dir.), Maroon Heritage : Archaeological, Ethnographic and Historical Perspectives, Kingston, Jamaica, Canoe Press, 1994, p. 94-107.

Richard Price, Maroon Societies : Rebel Slave Communities in the Americas, New York, Doubleday/Anchor, 1973.

Richard Price, Alabi’s World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990.

Richard Price, Les Premiers temps : La conception de l'histoire des Marrons saramaka, Paris, Seuil, 1994.

Richard Price, « Scrapping Maroon History : Brazil's Promise, Suriname’s Shame », New West Indian Guide, nᵒ 72, 1998, p. 233-255.

Richard Price, « On the Miracle of Creolization », in K. A. Yelvington (dir.), Afro-Atlantic Dialogues : Anthropology in the Diaspora, Santa Fe, SAR Press, 2006, p. 113-145.

Richard Price, Voyages avec Tooy : Histoire, mémoire, imaginaire des Amériques noires, La Roque d'Anthéron, Vents d’ailleurs, 2010.

Richard Price, Peuple Saramaka contre État du Suriname : Combat pour la forêt et les droits de l'homme, Paris, IRD/Karthala, 2012.

Richard Price, « The Maroon Population Explosion : Suriname and Guyane », New West Indian Guide, nᵒ 87, 2013, p. 323-327.

Richard Price, Sally Price, Les Marrons, Châteauneuf-le-Rouge, Vents d’ailleurs, 2003.

Richard Price, Sally Price, The Root of Roots : Or, How Afro-American Anthropology Got Its Start, Chicago, Prickly Paradigm Press/University of Chicago Press, 2003.

Richard Price, Sally Price, Fesiten, La Roque d'Anthéron, Vents d’ailleurs, 2013.

Richard Price, Sally Price, Saamaka Dreaming, Durham NC, Duke University Press, 2017.

Sally Price, Richard Price, Les Arts des Marrons, La Roque d'Anthéron, Vents d’ailleurs, 2005.

João José Reis, Flávio dos Santos Gomes (dir.), Liberdade por um fio : Historia dos quilombos no Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 1996.

Armin Schwegler, Bryan Kirschen, Graciela Maglia (dir.), Orality, Identity, and Resistance in Palenque (Colombia) : An Interdisciplinary Approach, Amsterdam, John Benjamins, 2017.

David Scott, « That Event, This Memory : Notes on the Anthropology of African Diasporas in the New World », Diaspora, nᵒ 1, 1991, p. 261-284.

H.U.E. Thoden van Velzen, Wim Hoogbergen, Een zwarte vrijstaat in Suriname : De Okaanse samenleving in de 18e eeuw, Leiden, KILTV, 2011.

Michel-Rolph Trouillot, « Culture on the Edges : Creolization in the Plantation Context », Plantation Society in the Americas, vol. 5, nᵒ 1, 1998, p. 8-28.