(The American University of Paris (AUP) - Département de communication, médias et culture)

La perspective utopique qui guide notre contribution encourage l’expérimentation1. Par conséquent, à l’instar de la pratique de la dégustation que nous examinons, cette contribution est hybride. Cela nécessite une prise de risque de notre part, mais aussi de la vôtre. Nous partageons tous certaines compréhensions sur ce que les textes académiques devraient inclure. Nous savons cependant que le pouvoir est impliqué dans ce processus, façonnant nos suppositions sur ce qui peut être dit et reçu.

Une approche réflexive nous incite à considérer activement la façon dont le pouvoir agit à travers nous. Le but est de de nous libérer du pouvoir suffisamment longtemps pour penser et agir autrement. Pour cette raison, nous croyons que la réflexivité socio-sensorielle est essentielle à la pratique utopique. Nos interlocuteurs dégustent, de même que nous analysons et écrivons, de manière réflexive. Pour que la boucle soit bouclée, nous vous demanderons à vous, lecteur, lectrice, de procéder de même2.

Nous expérimentons également ici avec la forme. Par conséquent, bien que ce texte se lise comme d'autres travaux académiques – il comprend une introduction, une revue de littérature, une discussion méthodologique, une analyse et une conclusion – il diverge également des conventions académiques traditionnelles. Il est, par exemple, élaboré à travers un processus coopératif réunissant une professeure et des étudiantes de premier cycle qui viennent tout juste de découvrir les méthodologies sensorielles et ethnographiques. Il est également multimodal : intégrant des photos et le film d’une étudiante au texte principal. Ces contributions représentent un patchwork d’expériences et de relations qui s'étendent dans le temps et l’espace. Avec ce jeu multimodal, nous espérons enrichir notre description en évoquant non seulement nos positionnements, mais aussi des aspects de nos expériences et de celles de nos interlocuteurs qui transcendent le texte proprement dit tout en résonnant avec la pratique coopérative du jury terroir et de son processus utopique.

Notre point analytique principal est le suivant : la vision conventionnelle considère le goût principalement comme un marqueur de distinction sociale. De ce point de vue, les pratiques de dégustation ne font que reproduire les hiérarchies existantes plutôt que de créer du changement. Dans cet article, nous proposons un autre modèle : le goût coopératif3. Il s’agit d’une pratique tactique caractérisée par un échange égalitaire et une description dense, avec l’objectif politique explicite de résister à la standardisation, qui rend possible un imaginaire alimentaire à la fois ancien et nouveau à travers une expérience à la fois partagée, incarnée et affective.

Nous tirons ce modèle d’une recherche ethnographique menée avec le jury terroir, un panel sensoriel composé de producteurs de Comté et d’habitants de la région qui se réunissent plusieurs fois par an pour décrire les goûts des fromages Comté. Fondé au début des années 1990, le jury terroir est une pratique hybride, développée initialement en réponse aux pressions de l’industrie visant à standardiser les goûts et à rationaliser la production. Le jury développe une nouvelle pratique et un vocabulaire pour articuler et valoriser la diversité gusto-olfactive qui caractérise la production du Comté. Ce faisant, il joue un rôle clé dans le maintien du réseau des coopératives agricoles, ou fruitières, qui sont au cœur de ce modèle de production.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur les premières années du jury terroir. Florence Bérodier, la scientifique qui a développé le jury terroir, qualifie les membres du jury initial de « défricheurs ». Ce groupe s’est donné pour mission d’inventer puis d’expérimenter une nouvelle pratique de dégustation pour voir si le Comté pouvait être réimaginé comme un produit de terroir, une notion que tant eux-mêmes que les membres de la filière4 jugeaient inconcevable à l’époque. Ils rendent l’inimaginable imaginable ; ce faisant, ils inventent une pratique de dégustation coopérative unique et une interprétation du terroir qui articule la diversité (parallèlement à la typicité). Gary Wilder définit l’utopie ainsi : « Une pensée ou une action orientée vers ce qui semble être, ou ce qui est supposé être impossible alors que cette impossibilité n’est que la fonction des arrangements existants5. » La dégustation coopérative telle qu’élaborée par le jury terroir constitue une pratique utopique.

Au cœur de notre analyse se trouve la pratique de la « mise en commun » des perceptions sensorielles. La mise en commun est une expression utilisée localement pour désigner à la fois la collecte et le mélange du lait des agriculteurs pour fabriquer du Comté chaque matin et l’organisation de discussions collectives au sein des réunions coopératives. Lorsqu'elle est appliquée dans le jury terroir, la mise en commun organise le partage des perceptions sensorielles, notamment les descripteurs aromatiques que nous mettons en avant dans cet article. L’importation de la mise en commun dans le jury terroir introduit la coopération comme cadre d'organisation au sein de leur pratique de dégustation.

Bien que notre analyse se concentre sur la mise en commun, nous nous intéressons aussi, de manière plus impressionniste, à l’évolution historique du goût au sein de la filière du Comté. Cette approche s’inspire du travail de deux chercheurs : premièrement, l’anthropologue économique J.K. Gibson-Graham qui fait appel à une « nouvelle ontologie performative » caractérisée par « une description dense et une théorie faible » afin de mettre en lumière les économies solidaires6 ; deuxièmement, le chercheur en études culturelles Ben Highmore qui explique que pour envisager le goût comme « un agent qui orchestre et transforme les sensibilités », il faut promouvoir un nouveau « type de forme esthétique » qui envisage le goût à la fois comme une série infinie de micro-pratiques et comme une transformation continue des macro-pratiques7. Pour revenir à notre approche expérimentale : saisir le pouvoir transformationnel du goût de la manière suggérée par ces chercheurs, et rendre justice à l’histoire du jury terroir, nous a obligés à dépasser la longueur conventionnelle d’un article, en accordant le temps et l'espace nécessaires pour permettre à la description dense de révéler tout son potentiel.

Dans les lignes qui suivent, nous présentons notre perspective utopique et notre méthodologie, ainsi que le fromage Comté et les défis auxquels il fut confronté au début du siècle. Nous examinons ensuite le goût coopératif en tant que pratique tactique, égalitaire, descriptive, incarnée et ressentie. Dans une analyse finale, nous revenons à notre perspective utopique pour explorer comment il se traduit à la fois par des interventions concrètes dans des structures institutionnelles et des espaces de résonance qui s’étendent au-delà des contextes immédiats.

Une perspective utopique

Par utopie, nous n’entendons pas un idéal inaccessible qui ne pourrait exister dans le monde réel. Il s’agit plutôt de l’usage inventif et convivial de pratiques sensorielles et sociales quotidiennes qui donnent lieu à une conscience différentielle – une conscience qui nous permet d’identifier et de survivre à des structures qui nous fragilisent, tout en générant des convictions et des tactiques alternatives qui résistent à la domination8. Nous soutenons que le jury terroir a enclenché un tel processus dans les années 1990, en agissant comme un « espace d’incubation » où l’usage expérimental et imaginatif de pratiques et d’expériences locales rend possibles « de nouvelles configurations de personnes et de choses9 » à travers la perception sensorielle.

Notre perspective utopique met en valeur le système de coopératives, ou fruitières, au sein de la production du Comté. Une coopérative est une organisation détenue et gérée conjointement par ses membres, qui se répartissent le travail et les bénéfices. Les coopératives partagent plusieurs caractéristiques : adhésion volontaire, contrôle démocratique (une personne, un vote), autonomie opérationnelle, formation continue et prise en charge de la communauté au sens large10. Tout en maintenant certaines structures hiérarchiques, les coopératives privilégient la participation égalitaire et la solidarité. Malgré des succès variables dans la réalisation de leurs idéaux, elles constituent un rempart important contre les excès du capitalisme industriel. Le système des fruitières du Comté s’inscrit dans une riche histoire de coopération en Franche-Comté, qui comprend des socialistes utopiques tel que Charles Fourier, et diverses « formes de solidarité », tant passées que présentes11.

Si la coopérative est essentielle à cette histoire, notre analyse se concentre sur les pratiques de dégustation du jury terroir. Notre perspective s'appuie donc sur la littérature en sciences sociales consacrée à l’alimentation et aux sens. Comme la cuisine, ou le repas partagé, la dégustation peut être envisagée comme un système de communication12. Les sens sont notre premier médium, celui par lequel nous percevons, interprétons, agissons dans le monde13.

Un large éventail d’études critiques a démontré comment nos goûts sont enchevêtrés dans le système alimentaire industriel – comment notre goût pour la douceur est façonné par l’économie politique mondiale14, ou comment le goût pour le luxe ou la nécessité normalise les hiérarchies sociales15. La standardisation des systèmes alimentaires nous déracine des lieux et perturbent notre sens de l’identité16. Cette littérature critique est essentielle pour comprendre comment le pouvoir structure nos sens. Cependant, lorsqu’elle est poussée trop loin ou appliquée de façon trop dogmatique, cette littérature peut nous laisser penser que tout changement ou résistance à ces systèmes serait naïf et futile.

Nous nous appuyons sur les chercheurs contemporains qui réimaginent le goût comme un moyen d’émancipation. Ils mettent en évidence la nature co-constructive des pratiques gustatives qui créent des attachements entre les choses et les personnes17, la pratique de l’intersubjectivité sensorielle18, la dégustation comme partie intégrante de la création des lieux (place-making)19 et l’approche « taste of place » du terroir20, ou encore l’enchevêtrement des sens, de la mémoire et des émotions dans les processus rituels21.

Notre rencontre avec le jury terroir nous a incitées à réfléchir aux interconnexions entre coopératives, perception sensorielle et intentions utopiques, ce qui a rarement été fait. Charles Fourier (1772-1837), originaire de Franche-Comté, s’est inspiré des fruitières pour imaginer sa « gastrosophie » et son Harmonie – un ordre social où la nourriture fonctionne comme un « fait social total22 ». Fourier et ses compagnons utopistes (comme Victor Considerant) pensaient qu’« une société plus juste doit être construite à partir d’une petite unité de base [...] reconstruite par le bas23 ». Sans prétendre que notre étude de cas représente l’Harmonie de Fourier, nous suggérons que son accent sur le développement sensoriel, la fruitière comme « cellule de base » et la pratique utopique construite par le bas, fait écho à notre histoire.

Une méthodologie expérimentale

Notre méthodologie, à l’image du jury terroir lui-même, peut être comprise comme une pratique expérimentale et hybride. Elle s’appuie sur des protocoles ethnographiques traditionnels à travers une recherche de longue durée menée sur quinze ans, utilisant des techniques d’observation, sensorielles, d’entretien et d’écriture intégrées dans un échange dialogique. Cependant, elle se distingue par sa nature « coopérative » unique : ne débutant pas par un voyage de recherche solitaire, mais par une expérience pédagogique conçue en commun impliquant une ethnographe sensorielle (l’autrice, Christy Shields-Argelès) et une « éducatrice sensorielle » et membre du jury terroir (Claire Perrot), financée par des bourses de recherche modestes, plutôt que par les grandes fondations.

Cette recherche a été menée de façon tactique, dans les moments disponibles : pendant les voyages d’étude mentionnés plus haut, les week-ends et les vacances familiales24. Elle implique donc, dès le départ, des étudiant(e)s expérimentant pour la première fois des méthodes ethnographiques comme moyen de se comprendre et de comprendre les autres à travers des rencontres avec l’altérité. À l’image de la cuisinière décrite par Luce Giard, cette approche tisse des liens à travers des pratiques incarnées et multisensorielles, intégrées à des événements orchestrés et nourrissants25.

Cet article, et le film qui l’accompagne, s’appuient particulièrement sur une étude de terrain de deux semaines menée en juin 2024 par ses autrices : Christy Shields-Argelès, professeure, et Eliza Schwartz et Annika Lovgren, étudiantes. Notre approche immersive englobait quatre dimensions clés :

De gauche à droite : vaches de Montbéliard (© Eliza Schwartz) ; Annika Lovgren à la fruitière (© Christy Shields-Argelès) ; visite dans une cave d’affinage (© Annika Lovgren) ; visite au jury terroir (© Eliza Schwartz).

Premièrement, nous avons participé aux trois étapes de la filière du Comté – visitant des fermes, des fruitières et des affineurs – tout en étant attentifs à l’environnement sensoriel à chaque étape. Deuxièmement, nous avons participé à une réunion du jury terroir, expérimentant le processus d’identification des descripteurs aromatiques. Troisièmement, nous avons étendu notre recherche au-delà de la filière du Comté pour interagir avec des artistes locaux, des artisans (vignerons, potiers) et des collectifs (L’Entrepôt), afin d’avoir une idée d’autres pratiques artisanales, orientées vers la solidarité dans la région. Enfin, nous avons participé à des repas, des dégustations, des visites de marchés et des promenades dans la nature avec des interlocuteurs et amis, autant d’expériences qui font valoir les relations complexes entre les produits locaux, les paysages et les personnes.

De gauche à droite : Shields-Argelès et Lovgren filmant des insectes dans un pâturage (© Eliza Schwartz) ; visite en compagnie du vigneron Jean-Mi (© Christy Shields-Argelès) ; visite à l’Entrepôt avec Claire Perrot (© Eliza Schwartz) ; Shields-Argelès et Bérodier en conversation (© Eliza Schwartz).

Tout au long de ce processus, nous avons cultivé ce que Dara Culhane appelle la « réflexivité sensorielle incarnée25 ». Cette approche opère à trois niveaux : multisensoriel (favoriser une attention consciente à tous les sens et à leurs interactions), incarné (traitant le corps à la fois comme un outil de recherche et un agent social, reconnaissant son enchevêtrement avec d’autres êtres humains et non-humains au sein d'environnements partagés), et affectif (comprenant l’émotion comme étant à la fois individuelle et collective, constituée par des mouvements interconnectés de sentiments circulant entre des êtres situés dans des temps et des lieux particuliers).

Notre méthodologie visait donc à dépasser l’expérience individuelle pour devenir une entreprise partagée, collective et coopérative – reflétant et incarnant les pratiques mêmes que nous cherchions à comprendre.

Le fromage Comté : coopération, diversité et réponse aux pressions industrielles

Cette section examine comment la filière du Comté a maintenu son caractère distinctif tout en s’adaptant aux pressions du marché au tournant du siècle dernier.

Le Comté : la diversité gusto-olfactive et le système coopératif

Le Comté est un fromage de lait cru fabriqué dans l’est de la France, le long du massif du Jura. Aujourd’hui, le Comté est largement reconnu comme une Appellation d’origine protégée (AOP) modèle26. Ce qui est souvent négligé dans le succès du Comté est la diversité gusto-olfactive qui caractérise sa production, et son imbrication avec la structure coopérative de la filière. Les goûts varient en fonction de l’âge, de la saison, du savoir-faire et du terroir. Les fromages diffèrent en apparence physique, en texture et même en sonorité. Ils peuvent être plus ou moins salés, acides, amers, sucrés ou umami. Ils offrent également diverses odeurs (olfaction) et arômes (rétro-olfaction).

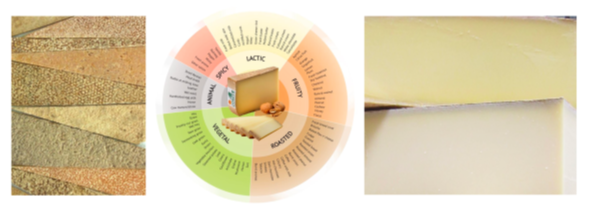

De gauche à droite : croûtes de fromage de Comté (© Claire Perrot) ; roue des arômes du Comté Aroma en anglais (© CIGC) ; étalage de Comté au marché (© Shields-Argelès).

Cette diversité est étroitement liée au système de production à travers les fruitières, ces fromageries coopératives détenues et gérées par leurs agriculteurs-membres. Aujourd’hui, 2 400 producteurs laitiers sont répartis en 140 fruitières. Chaque exploitation doit être située dans un diamètre de 25 kilomètres autour de sa fruitière, ce qui signifie que le lait fourni représente un terroir distinct. Les agriculteurs emploient des fromagers pour transformer le lait en meules de Comté chaque matin, et collaborent avec des caves d’affinage régionales pour amener leur fromage à maturité et sur le marché27.

Avant les années 1980, la diversité gusto-olfactive du Comté intéressait peu. Un agriculteur à la retraite l’a formulé ainsi :

« On disait “il est bon” ou “il n’est pas bon”. Pour parler de coopératives, par exemple, moi, j’aimais le Comté de Villers, eh bien les gens de Villers n’aimaient pas le Comté d’Arc parce que… parce qu’il était d’Arc premièrement ! […] On n’aimait que celui qu’on produisait. »

Les défis de la diversité : l’émergence du jury terroir

Dans les années 1980, la diversité gusto-olfactive du Comté était considérée comme un handicap. Jean-Jacques Bret, directeur du Comité interprofessionnel de gestion du Comté (CIGC) de 1983 à 201328, l’explique ainsi :

« Le Comté était dans une situation difficile, considéré comme sans avenir, inadapté au monde de la consommation. […] À l’époque, un bureau d’études avait sorti une étude disant que l’avenir était aux produits traditionnels, mais constants en goût. »

Pour Jean-Jacques Bret et d’autres, c’était un « diagnostic paradoxal ». Il ajoute :

« Il y avait une expression dans le secteur industriel laitier, y compris dans les appellations AOC, qui disait : “Tous les laits sont blancs”. Ce qui signifiait que le lait n’est qu’une matière première […] une affirmation idéologique, sincère sans doute. »

Persuadés que le système des fruitières était le principal coupable, les experts ont conseillé de le remplacer par deux ou trois usines. Cela, argumentaient-ils, permettrait au Comté d’augmenter les volumes de production, de superviser le contrôle qualité et de standardiser les goûts. Bien entendu, cela priverait également les agriculteurs de la propriété et du contrôle de la production, et les villages d’une institution socio-économique importante.

Florence Bérodier se souvient avoir été confrontée à ces défis lors d’une conversation avec Yves Goguely, producteur de lait et président du CIGC de 1987 à 2002. Le conseil régional avait demandé aux producteurs locaux de présenter leurs produits. Yves Goguely présenta trois fromages de Comté différents, mais revint de la réunion en se sentant humilié. Bérodier se rappelle qu’il était cramoisi, tripotant un trombone jusqu’à ce qu’il se casse ; il disait :

« On n’avait rien à dire ! Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous faites en sorte qu’on puisse parler de notre produit ! […] Quand même, on a un produit qui a des qualités, on a des goûts différents. »

Un modèle de terroir a ainsi émergé comme solution potentielle, promettant d’articuler la valeur des fruitières et la diversité gusto-olfactive du Comté en reliant le lieu, la fabrication et le goût. En 1990, le CIGC fit appel à Jacques Puisais, célèbre œnologue qui défendit le terroir durant ces années. Puisais et son équipe ont proposé des listes initiales de descripteurs et suggéré de former un « jury terroir » composé d’habitants de la région et de membres de la filière de production : ce serait une façon de se réapproprier la pratique et le vocabulaire de la dégustation descriptive, et de faire de ce jury un espace d’autonomisation. Bérodier se souvient qu’il lui a suggéré, par exemple, d’intégrer autant d’agriculteurs et aussi peu de techniciens que possible. En d’autres termes, le jury terroir devait former puis intégrer les perceptions de ceux qui participaient rarement à de telles instances de pouvoir.

Cependant, il y avait un problème, et un problème important : personne dans la filière, et encore moins dans le jury terroir, ne pensait que le terroir avait quoi que ce soit à voir avec leur fromage. Comme l’a rappelé un des premiers jurés à propos de la formation initiale de Puisais :

« Je me souviens que lorsque M. Puisais est arrivé et qu’il m’a dit “dans votre Comté, on peut trouver ça et ça”, je me suis dit “c’est n’importe quoi !” »

Au-delà du scepticisme initial, Bérodier a dû faire face à des défis pour établir le jury terroir comme une pratique légitime dans un champ sensoriel déjà chargé et marqué par des dynamiques de pouvoir établies. Divers acteurs possédaient déjà une autorité en matière de dégustation : les techniciens identifiaient les défauts, les affineurs guidaient les décisions de maturation, et un panel requis par l’INAO évaluait la typicité pour l’étiquetage. Le jury terroir a émergé dans ce contexte, Florence Bérodier étant consciente que proposer une nouvelle pratique de dégustation pourrait susciter la méfiance parmi les coopératives déjà sous pression. Elle a également dû naviguer à travers les dynamiques de pouvoir inhérentes aux protocoles de dégustation eux-mêmes, qui peuvent involontairement reproduire les hiérarchies sociales ou normaliser les standards industriels29. Parce qu’elle considérait son travail comme une science appliquée mise au service des agriculteurs, elle a continuellement évalué et adapté les protocoles afin qu’ils leur correspondent au mieux.

Le jury terroir et la mise en commun : en bref

Florence Bérodier a formé le premier jury terroir en 1990, développant cette pratique hybride par essai-erreur avec les premiers « défricheurs ». Le jury a fonctionné sous sa direction jusqu’en 2020, évoluant tout au long de ses trente années de mandat, et continue aujourd’hui sous une nouvelle direction.

Le jury terroir réunit un large éventail de dégustateurs bénévoles de la région et de la filière du Comté : agriculteurs, techniciens, chefs de cave, fromagers, passionnés de gastronomie et de vin, cuisiniers professionnels de l’école locale de cuisine et d’hôtellerie. Nous n’avons pas de données sur leur âge ni leur sexe, mais les entretiens et les photos montrent que les premiers membres étaient plutôt en début de carrière, guidés par quelques membres plus expérimentés qui jouaient un rôle important. Le jury est composé d’hommes et de femmes, avec un léger avantage numérique pour les premiers dans les premières années. En principe, environ dix-huit panélistes formés sont disponibles (dont 10 à 12 participent à chaque session). La participation est remarquablement stable : en 2009, 55 % des membres étaient déjà membres en 199030.

Il est important de noter que le jury a toujours eu une double fonction : il produit des connaissances scientifiques tout en remplissant une importante mission pédagogique. De 1990 à 2009, Florence Bérodier a formé 45 personnes à la dégustation – une dimension pédagogique qui préside à la fois à la politique de recrutement ouverte et au format du jury. Elle tenait à maintenir une pratique rigoureuse tout en créant un espace accueillant. Les membres font souvent remarquer que la participation exige ouverture d'esprit et curiosité, ce qui induit une certaine auto-sélection. Les nouveaux venus participent à toutes les étapes d’une session donnée, mais ne contribuent à la mise en commun que lorsqu’ils sont prêts. De même, leurs fiches de dégustation ne sont intégrées à l’analyse statistique que lorsqu’ils sont suffisamment formés.

Les travaux du jury apparaissent dans diverses publications scientifiques, notamment La Roue des arômes du Comté – la première pour un fromage artisanal – et les « palettes aromatiques » des fruitières développées dans le cadre du Programme terroir. Ces palettes associent les profils sensoriels aux cartes pédologiques, aux évaluations climatiques et aux inventaires de plantes afin d’étayer scientifiquement le concept de terroir du Comté31. Aujourd’hui, ces « palettes aromatiques » continuent d’apparaître dans la lettre d’information bimestrielle de la filière, accompagnées de descriptions et d’images relatant la vie sociale de chaque fruitière.

Quant au jury proprement dit, il s’organise en deux phases principales. Une séance type de 2h30 commence par la « mise en condition » – des exercices d’entraînement pour affiner les sens et former les novices. Les panélistes évaluent ensuite trois à quatre fromages Comté anonymement à 15-17°C, en remplissant individuellement des fiches d’évaluation détaillées portant sur l’aspect, la texture, les odeurs, les saveurs et les arômes.

La mise en commun s’opère à plusieurs niveaux. Pour Florence Bérodier, elle commence lors de la dégustation individuelle, qui est structurée pour guider la perception tout en permettant l’expression personnelle. Pour les descripteurs aromatiques, les dégustateurs cochent des cases pour les familles d’arômes et les descripteurs spécifiques (avec un espace pour inclure des descripteurs « autres » non listés). Ensuite ils notent trois ou quatre descripteurs principaux qui correspond à leur « synthèse aromatique » et rédigent une description de « l’image laissée par ce Comté ».

Après l’analyse individuelle, les panélistes partagent leurs perceptions. Le partage concernant l’aspect visuel, la texture, les odeurs et les saveurs se déroule de façon assez informelle. En revanche, la discussion sur les descripteurs aromatiques est structurée et réglementée. Les participants appellent cet échange la mise en commun. Chaque participant partage à tour de rôle ses 3 à 4 descripteurs dans un tour de table, suivi d’une discussion modérée par Bérodier32. Il est important de noter que la synthèse finale – ou profil sensoriel du fromage d'une fruitière spécifique – est produite par une analyse statistique réalisée par Bérodier. Pour ce faire, elle part des fiches de dégustation de six à douze échantillons, généralement âgés de 8 à 18 mois, issus de la même fruitière sur une période de 3 à 4 ans (afin de prendre en compte les variations de saison, de date de fabrication et d’autres paramètres contextuels33).

Le goût coopératif est…

Tactique

La « mise en commun » est un élément clé de l’hybridité du jury. Son inclusion constitue une démarche tactique34 qui intègre la pratique coopérative quotidienne dans la structure même du jury. Les producteurs de Comté utilisent ce terme pour désigner la mise en commun du lait destiné à la fabrication du fromage – l’acte fondateur de solidarité de la filière. Historiquement, les agriculteurs, possédant peu de vaches, mettaient en commun leur lait pour fabriquer de grandes meules de fromage qui se conservaient tout l’hiver. Aujourd’hui, ils perpétuent cette pratique pour faire face aux forces du marché mondial. Les membres de la filière appliquent également cette notion de mise en commun lors des débats au sein des réunions coopératives des fruitières et des commissions du CIGC.

De gauche à droite : L’artisan fromager attend le bon moment pour recueillir le caillé (© Jean-Claude Uzzeni) ; cultivateurs collectant le lait pour la fruitière, Champagnole, 1901 (© Antoine Bérodier).

Bien entendu, la mise en commun telle qu’elle est pratiquée au sein du jury terroir est fondamentalement différente de celles qui se pratiquent ailleurs dans la filière. En particulier, le jury terroir ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, leurs discussions collectives ne produisent pas la synthèse finale proprement dite.

Et pourtant, la mise en commun des descripteurs aromatiques présente également des similitudes avec d’autres pratiques de la filière. Par exemple, au sein du jury aussi, la mise en commun est une pratique qui présuppose une diversité de perceptions comme point de départ. Comme lors des réunions coopératives, elle consiste également en un tour de table structuré et une discussion collective animée. Idéalement, tout cela se déroule autour d’une table ouverte organisée en rond.

De gauche à droite : photos de cabines de dégustation avec Florence Bérodier, début des années 1990 (© Florence Bérodier) ; le Jury terroir en 2018 (© Thierry Petit).

Ces aspects organisationnels, en apparence mineurs, de la pratique de dégustation du jury représentent des adaptations réfléchies des protocoles sensoriels standards. La mise en commun est introduite entre la dégustation individuelle et l’analyse statistique du protocole traditionnel. Bérodier a initialement essayé de travailler dans des boxes, conformément au protocole sensoriel, mais elle a opté pour un format ouvert afin que les participants puissent « travailler d’abord tout seuls, individuellement, puis s’écoutent et s’enrichissent mutuellement ». De plus, même si les panélistes reconnaissent que c’est Bérodier qui produit la synthèse finale publiée, la mise en commun rend néanmoins le travail d’accordage (attunement) intersubjectif « public35 », ouvrant ainsi le processus aussi bien aux dégustateurs confirmés qu’aux novices. Un membre du jury qui a expérimenté les deux approches, boxes individuels et table ouverte, explique :

« [Quand] on travaillait dans des boxes individuels, on remplissait des fiches, on allait voir le responsable […] il comparait 4-5 fiches en disant “tu as trouvé ça, les autres ont trouvé ça”, mais les autres n’étaient pas là. [Avec le jury terroir] – il y a vraiment un travail […] on n’est pas dans des boxes mais autour d’une table, on fait circuler les fromages, on note les fromages individuellement et on en discute tous – il y a un échange, quelque chose de commun – et une synthèse ».

En bref, en rendant public le « travail » de synthèse, la mise en commun reconnaît les synthèses du jury comme des formes de pouvoir – non pas un pouvoir productif (comme la fabrication du fromage) ni un pouvoir décisionnel (comme le vote sur le cahier des charges), mais un pouvoir de représentation. Cela fait écho à ce que Jean-Jacques Bret a confié à Shields-Argelès à propos du fait d’être un acteur :

« Quand il y a eu la crise de la vache folle […] on voyait des agriculteurs interviewés à la télévision qui étaient écrasés par le système. […] Vous interviewez un mec de chez moi, c’est impressionnant, la différence : ce sont des gens qui sont acteurs. […] Ils sont acteurs parce qu’ils définissent le cahier des charges, ils sont acteurs parce qu’ils gèrent leurs fromageries […] ils sont acteurs dans l’identité qu’ils donnent à leur produit. »

Paradoxalement, le travail du jury est aussi tactique parce que sa pratique n’est jamais généralisée à l’ensemble de la filière, et les représentations du jury (comme les palettes d’arômes) circulent rarement en dehors de la filière ou de la région. La fruitière reste largement hors de vue pour les consommateurs en dehors de la région, qui n’interagissent qu’avec les caves d’affinage. Nous reviendrons sur ces paradoxes plus loin.

Égalitaire

Si le jury est tactique, c’est aussi en vertu de la dimension égalitaire inhérente à la mise en commun. L’égalitarisme veut que tous les individus aient droit à un traitement égal, même si les anthropologues reconnaissent que les différences de pouvoir persistent et obligent à négocier constamment36. Nous nous intéresserons ici à la façon dont le jury négocie et s’oppose aux réflexes de classement et aux hiérarchies sociales qui ont tendance à dominer les pratiques gustatives.

À l’instar de Philippe Urfalino37, nous envisageons la mise en commun comme une forme de démocratie délibérative visant à arriver à un consensus grâce à la discussion. Cette approche permet de prendre en compte les points de vue minoritaires, même s’il est vrai que les fortes personnalités et les experts peuvent influencer le consensus final. Le jury terroir réunit des participants de milieux professionnels différents qui reflètent évidemment la stratification sociale existante. En tant que modératrice, Florence Bérodier influe sur les interactions et évalue les synthèses finales, et il lui arrive de modérer, parfois avec difficulté, des sessions comprenant des figures d’autorité dont la présence a des incidences sur la participation des autres. L’expertise professionnelle refait parfois surface, comme lorsque Shields-Argelès a observé un technicien fromager utilisant un terme technique plutôt qu'un terme descriptif pendant une mise en commun. N’idéalisons donc pas la mise en commun : même au sein de la filière élargie, nos interlocuteurs ont signalé de violents différends et des utilisations stratégiques du tour de table.

Néanmoins, la mise en commun structure le partage de façon à ce que la perception de chacun soit « à pied d’égalité » (Florence Bérodier). Le silence obligatoire et la règle des 3-4 descripteurs garantissent un même vocabulaire descriptif et une durée égale pour chaque intervenant. Le jury a aussi recours à un mécanisme de nivellement – blagues et dérision légère – qui peut contribuer à éviter que les différences de statut se creusent et finissent par dominer. Dans l’exemple cité ci-dessus, quand le technicien utilisait un terme technique, le jury réagissait en lançant des « Oooooooh » appuyés, jusqu’au moment où un agriculteur s’écria, « Ça, c’est le technicien ! » Ce type d’échange reflète, tout en la désamorçant, la différenciation sociale liée à l’expertise sensorielle ; nous rappelant ainsi que la coopération passe par la négociation38.

Cet « égalitarisme négocié » est ce qui explique que le jury a du mal à qualifier précisément son rôle. Bérodier et les jurés refusent de parler de « connaisseurs ». Christy Shields-Argelès a utilisé ce terme par inadvertance et a été rapidement corrigée. Ils préfèrent le terme « amateur », qui met l’accent sur leur passion et leur engagement en faveur de pratiques co-constructives39. Être « ouvert » aux mondes sensoriels des autres est essentiel. Il n’empêche, comme les jurés effectuent un travail sensoriel important, qui va au-delà du loisir puisqu’il a des implications politiques à long terme, le qualificatif « amateur » n’est pas tout à fait approprié, et pas toujours compris hors du jury.

Nous préférons y voir des « coopérateurs » qui importent des pratiques collaboratives de la filière vers le jury. En nous inspirant d’Illich, nous concevons l’écoute active et le respect mutuel comme des « outils de coopération » – des pratiques sociales qui permettent une collaboration fructueuse tout en respectant l’autonomie individuelle. Ces outils de coopération s’appuient sur la notion d’« outils de convivialité » d’Illich, qu’il définit comme facilitant « l’échange autonome et créatif entre les personnes ainsi que l’échange des personnes avec leur environnement40 ». Bien que la convivialité puisse suggérer une simple amabilité ou un loisir, le concept d’Illich – et notre extension de celui-ci – comporte des dimensions explicitement politiques. Ainsi, les outils de coopération fonctionnent comme des instruments politiques, faisant écho à l’application de la convivialité d’Illich par Matta dans ce volume, où de tels outils permettent « des approches holistiques et interdisciplinaires abordant l’interrelation entre la culture, la nature, la politique et l’économie41 ». Au sein du jury terroir, l’écoute active et le respect mutuel représentent des compétences sociales essentielles qui, aux côtés des compétences sensorielles, créent des espaces où des individus de différents horizons peuvent participer équitablement à la co-création de connaissances et de représentations sensorielles. Une analyse plus approfondie pourrait identifier d’autres pratiques sociales fonctionnant comme des outils de coopération dans ce contexte, dont une éthique de solidarité, mentionnée par plus d’un interlocuteur parmi eux.

Le terme « coopérateur » a émergé de façon inattendue lorsqu’un président d’une coopérative à la retraite a décrit la coopérative comme une « école de la démocratie » dont la mise en commun était l’outil de socialisation le plus puissant. Par cette pratique, les nouveaux arrivants découvrent la prise de décision collective et le partage des responsabilités. Comme l’a souligné le président, cette expérience « changeait leur manière d’interagir – au lieu de gueuler, ils se sont mis à écouter les autres, puis respecter la parole de l’autre, ne pas lui couper la parole. » Les interlocuteurs identifient régulièrement l’écoute active et le respect mutuel comme étant essentiels à une collaboration fructueuse, reliant ces modes à la solidarité et aux solutions créatives.

Ces pratiques conviviales sont également prioritaires au sein du jury terroir. Après l’intervention du président de la coopérative, sa femme, membre du jury dans ses débuts, ajouta : « Tout ce que tu as dit, ça se ressent dans le jury terroir. » Florence Bérodier a identifié l’écoute et le respect comme vitaux, particulièrement durant les années formatives du jury, lorsque les membres développaient leurs capacités de dégustation en s’écoutant mutuellement. Elle soulignait constamment l’importance de l’écoute auprès des nouvelles recrues :

« Chacun apporte sa culture alimentaire et sa capacité à retrouver certains mots plus facilement que d’autres [...] après, on apprend à prendre en charge une plus grande partie du puzzle et il y a des zones de recouvrement plus importantes. […] Au départ, vous allez forcément être très individualiste, mais surtout, écoutez-vous entre vous. »

De gauche à droite : échange des membres du jury pendant la mise en condition, avec la participation de Shields-Argelès (© Claire Perrot) ; Claire Perrot commence le tour de table (© Thierry Petit).

L’égalité induite par la mise en commun renvoie à la mission pédagogique du jury terroir. C’est au cours de la mise en commun que les premiers participants ont gagné en confiance lorsqu’ils « entendaient » leur accord. Comme le rappelait un « défricheur » :

« Une fois ce premier choc passé […] et qu’on s’est mis autour d’une table, et qu’on faisait le tour de la table et qu’on s’apercevait que si moi j’avais trouvé “chocolat”, et qu’autour de la table il y en avait cinq ou six sur dix qui avaient aussi trouvé “chocolat”, on se disait “tiens, finalement, ce n’est pas n’importe quoi”. »

Même quand les participants « entendaient » leurs désaccords (et en étaient frustrés), ils étaient rassurés de savoir qu’une synthèse finale émergerait de multiples dégustations et d’une analyse statistique. Les novices qui rejoignent le jury aujourd’hui continuent à apprendre à travers les observations des autres au moment de la mise en commun. Bérodier croyait que chacun pouvait apprendre à bien déguster, élargissant ainsi la participation et donnant aux membres de la filière les moyens d’articuler leurs expériences sensorielles : « Les agriculteurs ont des mémoires sensorielles incroyables, dit-elle, ils ne les avaient simplement jamais mises en mots. » Le jury terroir a créé un espace où le savoir implicite pouvait devenir explicite, particulièrement pour ceux dont l’expertise sensorielle avait été historiquement sous-évaluée.

Descriptif

Le vocabulaire qu’utilisent les jurés est exclusivement descriptif. Aujourd’hui, il s’agit d’une approche courante, mais à l’époque elle était radicalement nouvelle. Le répertoire des descripteurs se limitait à « doux » et « fruité ». Le vocabulaire descriptif vise à rendre compte des différences tout en garantissant la suspension du jugement des participants, ce qui est aussi une façon de lutter contre les réflexes de classement.

Dans un article publié peu après la création du jury, Florence Bérodier explique que les descripteurs diffèrent des termes techniques (par exemple, « propionique ») utilisés pour identifier les défauts. Elle a reconnu que le vocabulaire du contrôle de la qualité tout au long de la filière était défini par l’absence de défauts – une définition alignée sur les normes industrielles. Les descripteurs, au contraire, désignent des qualités. Bérodier écrit : « Un fromage est de qualité tant que les qualités sont largement supérieures aux défauts. » Ces descripteurs ne sont jamais « hédoniques » (agréable) ni « fermés » (caractéristique), sinon « c’est une conclusion, ce n’est pas une description ». Les descripteurs se veulent ouverts, précis et discriminants, encourageant les jurés à décrire l’« entièreté » d’un fromage. Un fromage auparavant simplement qualifié de « doux », devient : « des notes beurre, caramel de lait, noisette, un peu de végétal42 ». Ce vocabulaire émerge d’une longue réflexion attentive aux termes qui résonnent avec l’expérience locale, comme nous l’explorons davantage dans notre discussion sur la pratique incarnée.

L’approche descriptive permet aux jurés – à l’image des anthropologues – de rendre compte des différences et de suspendre leur jugement en évitant de hiérarchiser (« rustique » contre « raffiné », par exemple). En anthropologie, l’acte de décrire soutient une position éthique qui considère toutes les cultures comme différentes mais égales43. Les jurés utilisent eux aussi la description car ils considèrent que tous les Comté sont différents mais égaux – une forme de relativisme sensoriel : « Le jury terroir est là pour dire toute la richesse du goût d’un Comté, affirme l’un d’entre eux, pour parler de la diversité des Comtés. »

Dans les rencontres sensorielles comme dans les rencontres culturelles, l’utilisation d’un langage descriptif, qui s’efforce explicitement d’éviter le jugement, a le potentiel d’articuler et de valoriser la diversité. Nous, auteurs anthropologues et membres du jury terroir, nous engageons dans une « description dense44 » pour construire une vision holistique à travers une approche microscopique, et comprenons notre pratique comme interprétative. Ce qu’exprime un juré ainsi : « Vous savez qu’il n’y a pas de vérité, hein ? On ne dit pas comment est le fromage, on dit comment on le ressent. » Puisque la rencontre multi-espèces entre des fromages vivants et des humains est au cœur du travail du jury, le langage descriptif fournit la compétence fondamentale pour ces « arts de la perception » – engageant tous les sens, s’appuyant sur des « assemblages polyphoniques », et libérant des imaginaires utopiques45.

Incarné et ressenti

Au début, le jury terroir s’est réapproprié les listes de descripteurs de Jacques Puisais en déterminant ceux qui avaient du sens pour eux et ceux qui n’en avaient pas. Comme l’explique Bérodier en passant en revue ces listes avec Shields-Argelès :

« “Pétale de rose”, jamais utilisé. “Sarrasin”, jamais utilisé. “Réglisse”, ça arrive, mais rarement. Regardez ici, “Havane”, c’était le cigare. On l’a retiré. Ce qui ressortait, c’était le côté végétal, fort, fermenté, et le côté cheval. C’est vrai que pour moi qui ai eu un grand-père maréchal-ferrant, c’est facile de trouver “cheval” sur un cigare. »

Ce processus d’adaptation se poursuit à travers les échanges lors de la mise en commun. C’est là que s’opère aussi une transmission intergénérationnelle. Plusieurs interlocuteurs se sont souvenus avec affection des membres seniors du premier jury terroir, comme le maître de cave Maurice Bressoux. « J’ai toujours su qu’un fromage fraîchement pressé qui sentait la “noisette” serait un bon fromage », leur disait-il. De nouvelles découvertes enrichissent également le vocabulaire, qui évolue au fil du temps ; un juré, après des vacances à l’étranger, a introduit « ananas » comme descripteur.

Ces expériences collectives sont chargées d’émotions. Bérodier décrit les premières années comme une véritable aventure où le doute et l’incertitude (« Ça sert à quoi ? Où va-t-on ? ») se mêlaient à l’émerveillement, l’espoir et la camaraderie. Que les participants se souviennent vivement de ces émotions des années plus tard témoigne de leur importance.

Nous envisageons le jury terroir, avec la mise en commun en son cœur, comme un rituel de revitalisation. De telles pratiques ne sont pas des réactions conservatrices, mais des réponses créatives, chargées d’émotions et ancrées localement face à des transformations profondes liées aux dynamiques de modernisation et de globalisation46. Dans cette perspective, les rituels de revitalisation sont des manœuvres tactiques ; structurées, réglementées et collectives, mais tout de même tactiques. Comme l’observent Reuter et Horstmann, ces rituels sont « motivés par le désir de façonner consciemment son propre avenir » et représentent des formes « essentiellement utopiques » d’ingénierie sociale délibérée47. Deux qualités rendent ce rituel particulièrement puissant : la nature intrinsèquement liminale de l’odorat ; et la pratique structurée et égalitaire du partage des odeurs (au sein de la mise en commun) qui canalise et renforce ce pouvoir sensoriel.

L’odorat offre des avantages distinctifs pour les démarches de reconfiguration imaginative essentielles au processus utopique. Par la rétro-olfaction, les arômes sont perçus au seuil : traversant les frontières entre l’intérieur et l’extérieur de nos corps, entre soi et autrui, entre temps et espace48. Les odeurs évoquent des souvenirs comme des ensembles chargés d’émotions49. De nombreux descripteurs aromatiques choisis par le jury terroir fonctionnent comme des symboles qui rappellent différents « domaines d’expérience » de la filière et de la région50. Les jurés parlent de « mots du terroir », reconnaissant ainsi l’influence de la mémoire sur leur appréciation et leur impact émotionnel. Ces propriétés rendent l’odorat particulièrement puissant dans un contexte rituel. Comme le démontre le neuro-anthropologue Robert Turner, les activités sensorielles ritualisées peuvent physiquement modifier notre cerveau ; un argument particulièrement fort pour le potentiel transformateur de telles pratiques51.

Représentation picturale de certains « domaines d’expérience » (la fruitière, la ferme, le jardin, la forêt et le pâturage) évoqués par des descripteurs aromatiques.

De gauche à droite : fromager (© Claire Perrot) ; grange (© Leyla Halabi, promotion AUP 2017) ; jardin (© Shields-Argelès) ; paysage (© Anne Elder, promotion AUP 2017).

Paradoxalement, la difficulté à articuler les odeurs renforce aussi les liens. Comme les odeurs sont insaisissables et résistent à la verbalisation52, l’expérience collective de sentir ensemble au sein de la mise en commun crée une voie de communication, accordant une capacité d’agir à la fois à ceux qui sentent et à ce qui est senti. Plusieurs jurés ont décrit leur émerveillement lors de leur première expérience d’accordage sensoriel. En même temps, cette pratique attribue une capacité d’agir aux fromages eux-mêmes, qui se révèlent ou non au groupe. Les membres se réfèrent parfois même aux fromages comme à des sujets parlants (en passant et sans en faire grand cas) : « Les fromages ne nous parlent pas toujours de la même façon ; certains sont plus ou moins bavards. » Cette pratique amène ainsi les participants au-delà de la simple synesthésie (l’union des sens)53 vers ce que Carbonell appelle la « panesthésie » – « une forme d’accordage qui favorise une conscience de tous les sens humains afin de former une correspondance active avec le plus-qu’humain54 ».

Au moment où les membres du jury évoquent les fromages comme des sujets parlants, Shields-Argelès rappelle ses nombreuses visites, avec les étudiants de l’AUP à l’ancien musée du Comté (qui a fermé ses portes en 2021). Ici, des captures d’écran du film projeté au début de la visite, commenté par une roue de fromage de Comté.

Après de nombreuses sessions de mise en commun, les participants parviennent à ce que Carbonell nomme un « emplacement épais » – « le processus qui consiste à percevoir et donner du sens en s'accordant au lieu suivant un processus riche, détaillé, contextualisé, multisensoriel et affectif55 ». Cela élargit la théorie classique du rituel en intégrant des techniques conscientes qui décentrent l’humain, ouvrant les participants à de nouvelles formes d’expérience. Le vocabulaire aromatique partagé, l’interprétation sensorielle collective et le dialogue avec le fromage contribuent à créer cet « emplacement épais » ; transformant la mise en commun d’un simple rituel de revitalisation sociale en un rituel qui ravive également les relations inter-espèces.

Tant que le jury terroir et sa mise en commun perdurent, la possibilité de cette rencontre existe aussi. Lorsque Christy Shields-Argelès lui a demandé en 2014 pourquoi il avait choisi cette activité, un agriculteur à la retraite qui venait de rejoindre le jury terroir a répondu :

« Regarder de près, surtout. Vous vous couchez dans un champ de foin et vous regardez le sol. C’est incroyable ce qu’on voit […] Alors que certains marchent et écrasent tout avec leurs pieds. Mais si on se penche un petit peu à la belle saison, au mois de juin, quand la vie fourmille […] vous voyez des choses […] que vous n’avez jamais remarquées. Il faut se donner la peine de regarder de près. […] Mais oui ! […] Ils ne savent même pas qu’au niveau du sol, dans les champs de foin, il y a une vie qui fourmille. Ils ne s’en préoccupent même pas. Et pourtant, ça fait partie de la chaîne existentielle de l’humanité. Il y a un départ et une continuité pour arriver jusqu’à l’homme […] et on n’est même pas le but de la chaîne, car on est très fragiles, au milieu […] Alors, revenir à ces choses […] Vous avez des générations d’agriculteurs qui ne se sont même jamais penchés dans leurs champs de foin pour regarder cette vie qui fourmille là-dessous ».

La dégustation au sein du jury, comme le fait de s’allonger dans un champ et d’observer attentivement la vie qui y fourmille, est une expérience sensorielle centrée sur les détails minuscules de la vie quotidienne, qui cède la place à une réflexion d’un autre ordre et à un tissage de liens. James Fernandez parle de « choc de la reconnaissance d’une plus grande intégrité des choses », d’un sentiment très vif, provoqué par « l’effondrement de la séparation qui devient relation […] reconnaissance d’un plus grand ensemble ». Grâce au « langage figuratif et au vocabulaire des images » qu’implique l’échange de descripteurs aromatiques, les jurés parviennent à « une vision des choses plus large et plus transcendante56 ». Fernandez appelle cette expérience le retour au tout.

Prolonger le fil, (ré)imaginer le tout

Lorsqu’elle a partagé ses analyses ethnographiques avec des personnes extérieures à la filière, Christy Shields-Argelès a été surprise de constater que la citation de l’agriculteur touchait particulièrement son auditoire. Ce fut également le cas pour Eliza Schwartz et Annika Lovgren, co-autrices de cet article, qui ont convenu dès le début que cette citation serait au cœur du projet de film de Lovgren. Ainsi, un fil se tisse de l’agriculteur à l’ethnographe puis à l’étudiante.

Cela fait écho à ce que « Tas » Marmier, agriculteur comtois et participant de longue date au jury terroir, disait souvent aux étudiants de l’AUP lors de leurs visites à sa ferme et sa fruitière. L’idée n’était pas de les encourager à consommer du Comté, de toute façon, la production en était limitée. Il s’agissait plutôt de leur faire comprendre, à travers cet exemple précis, que d’autres types de relations – avec leur nourriture, entre eux et avec le monde – sont possibles. L’idée était alors qu’ils ramènent ces concepts chez eux afin de créer des processus similaires ailleurs. On pourrait y voir un moment de transfert utopique, lorsqu’une étincelle d’imagination s’allume, ou qu’un fil est tiré d’un lieu à un autre, d’un ensemble de pratiques à un autre à travers une rencontre socio-sensorielle.

De nombreux étudiants de Shields-Argelès ont repris ce fil, qu’il s’agisse de travaux de recherche, de projets cinématographiques et photographiques, de stages ou de choix professionnels. Autant d’entreprises coopératives dont elle est la professeure-mentor, même si, bien entendu, ces processus sont aussi contingents, inachevés et traversés de tensions.

Rencontre entre « Tas » Marnier et des étudiants de l’AUP dans le cadre d’un autre projet coopératif, le projet « Nourriture sans frontières ».

De gauche à droite : Marmier, Shields-Argelès et les étudiants de l’AUP en 2017 (© Jean-Claude Uzzeni) ; « Tas » Marmier parlant aux étudiants (© Alex Bilodeau) ; Beth Grannis à la fruitière (© Alex Bilodeau) ; Shields-Argelès et Grannis travaillant ensemble (© Charles Talcott) ; et une capture d’écran de l’un des films de fin de projet.

Nous présentons ici un élément de notre dernière expérimentation collaborative. Le film qui suit est une production d’Annika Lovgren, étudiante en cinéma et en anthropologie à l’AUP. Tout au long de notre recherche, cette œuvre cinématographique et notre analyse écrite se sont développées en parallèle, chaque processus nourrissant l’autre. Lovgren offre un portrait cinématographique bref et évocateur de notre exploration ethnographique de la mise en commun. Inspirée par la cinéaste expérimentale Isabelle Carbonell, elle utilise des gros plans, la superposition d’images et le mouvement pour évoquer l’« emplacement dense » et la « panesthésie » vécus au sein du jury57. Elle s’est aussi inspirée des ethnographes sensoriels pour qui la marche et la dégustation sont des pratiques de création de lieux, de liens et de transformation58. Nous partageons ce film en l’envisageant comme une approche différente mais tout aussi valable pour s’engager avec le jury terroir en tant que processus utopique, espérant que la rencontre entre les éléments visuels et textuels apporte quelque chose de nouveau à notre public.

Dans le film Mise en commun, réalisé par Annika Lovgren, un fil relie l’agriculteur, l’ethnographe et l’étudiante.

Vers un utopisme concret et résonnant : pouvoir, pratique et possibilité

Si le jury terroir constitue une expérience sensorielle exceptionnelle pour certains, tous les jurés ne visent pas, ou n’expérimentent pas, une connexion transcendantale entre le lieu et le produit. Cette pratique n’existe pas non plus de façon isolée ; au contraire, elle opère au sein des contraintes institutionnelles et des réalités du marché. Ces contraintes, cependant, ne diminuent pas le potentiel transformateur du jury. Le jury terroir est une pratique pérenne, étendue, générant des interventions concrètes et des espaces de résonance qui se répercutent au-delà de son contexte immédiat.

Les limites et le pouvoir tactique du goût coopératif

Commençons par les limites. Au début, la manière de déguster donnait souvent lieu à de l’enthousiasme, si bien que beaucoup espéraient généraliser cette pratique coopérative à l’ensemble de la filière, ce qui ne s’est jamais concrétisé. Jean-Jacques Bret l’explique ainsi :

« Si on n’a pas davantage généralisé, c’est que c’est trop sophistiqué, à mon avis […]. Ils ont une connaissance empirique de leur produit […] ils ne ressentent pas forcément le besoin de le définir avec ces termes-là. Quand vous mangez un morceau de Comté et qu’après un certain nombre d’expériences au jury terroir, vous êtes capable de dire qu’il y a une saveur chocolat ou brioche… les gens, ça les énerve. »

Paradoxalement, malgré les tentatives visant à l’élargir, la dégustation est souvent associée à l’élitisme et aux hiérarchies sociales extérieures au jury terroir proprement dit.

Qui plus est, même en France, le marché ne perçoit pas le Comté comme un ensemble de saveurs liées aux fruitières et à leurs terroirs. Au début des années 2000, un projet de codification des « crus de Comté » a même été refusé par les commissions du CIGC. Les caves d’affinage sont mises en avant auprès des consommateurs extérieurs à la région (et mentionnées sur les emballages), alors que les fruitières restent largement invisibles. De façon générale, les consommateurs associent la variabilité du goût à l’âge, alors que la saison, le terroir et la structure de la fruitière sont invisibles.

Quelles que soient ces limites, le goût coopératif est un levier de pouvoir tactique important au sein de la filière, pour les raisons explicitées dans les lignes qui suivent.

Utopisme concret : interventions structurelles et pouvoir

Premièrement, la pratique du goût coopératif du jury, guidée par Bérodier et d'autres, conduit à un « utopisme concret » – un pouvoir utopique qui « ne renverse jamais entièrement le système » mais « vise à identifier des interventions concrètes qui vont au-delà de la logique de l’ordre existant59 ». Au tournant du siècle dernier, les descripteurs aromatiques du jury sont d’abord codifiés sous forme de langage technique dans les publications scientifiques, puis comme langage identitaire dans les cartes d’identité des fruitières élaborées pour les réunions de restitution (et également couvertes par la presse locale), et enfin comme langage juridique dans les révisions du cahier des charges. Ce processus transformateur, où les descripteurs aromatiques sont traduits en nouvelles formes de langage faisant autorité, représente une reconfiguration tactique du pouvoir qui place les fruitières et leur terroir au centre, face aux forces homogénéisantes du marché. Ces extensions concrètes ont permis au jury d’exercer une influence disproportionnée par rapport à sa taille, ancrant sa vision du terroir dans les structures institutionnelles.

Une autre forme d’utopisme concret dans ce cas est l’extension du jury aux dégustations pédagogiques destinées au grand public. Au début des années 2000, le CIGC a développé une publicité télévisée visant à communiquer la « diversité aromatique » du Comté. Cependant, lorsqu’ils ont testé cette publicité, peu de gens ont compris le message et la campagne a été abandonnée. C’est à ce moment-là qu’ils ont réalisé que « le message concernant la diversité aromatique » était « pédagogique et non publicitaire60 ». La pratique du jury terroir a alors été réorientée vers l’éducation du public, certains membres du jury animant des dégustations (et, d’ailleurs, certains le font toujours). Ces dégustations pédagogiques ciblent souvent un public amateur et fonctionnent parallèlement aux formes traditionnelles de communication comme les publicités télévisées61.

Fondamentalement, tant le jury terroir que ces interventions concrètes reposent sur un engagement envers la distribution transparente et équitable des bénéfices62 tout au long de la chaîne – reflétant un engagement plus large envers la solidarité. Comme « Tas » Marmier le disait souvent à mes étudiants : « Les sirènes de la modernité chantent sans cesse les promesses de l’individualisme, mais les membres de la chaîne doivent rester collectivement organisés et solidaires. Et la solidarité, ça s’organise. » Sans cette structure économique équitable, le travail sensoriel du jury terroir et sa vision collective se réduiraient à un discours vide plutôt qu’à une transformation significative.

Utopisme de résonance : créer des oasis de possibilités

En nous appuyant sur les fondements de l’utopisme concret, nous proposons d’introduire le concept d’« utopisme de résonance » afin de théoriser ce que nous appelions plus haut le transfert utopique.

Ce qu’évoquait l’agriculteur « Tas » Marmier n’était pas simplement un transfert de connaissances, c’était ce que le sociologue Hartmut Rosa appellerait une « relation de résonance » – un lien réactif et significatif qui transforme les deux parties63. La transmission de l’agriculteur/juré à l’ethnographe et à l’étudiant crée des « axes de résonance » verticaux (connexion avec la nature et le terroir), horizontaux (lien entre les personnes) et diagonaux (transformation du travail sensoriel en pratique qui a du sens). Cette résonance se manifeste par des moments de découverte et de connexion, qu’il s’agisse des jurés qui identifient de subtiles variations dans les profils de goût ou des étudiants qui découvrent que le fromage correspond à une fromagerie coopérative.

Nous proposons l’utopisme résonant, ou la cultivation d’« oasis de résonance » qui offrent un refuge partiel au sein des systèmes aliénants tout en favorisant l’écoute, la sensibilité et la transformation à travers des activités quotidiennes ou extraordinaires64. Ces espaces de résonance ne renversent pas les structures existantes ; ils privilégient des relations alternatives avec le monde, avec nous-mêmes et avec les autres. Notons qu’au sein de ces oasis, les pratiques incarnées, dont la dégustation coopérative, génèrent des connexions affectives qui ont le potentiel de dépasser le contexte immédiat et de se répercuter dans des pratiques comparables, et dans d’autres domaines.

Notre approche méthodologique – une immersion ethnographique associée à une expérimentation pédagogique collaborative et une représentation multimodale – ne se contente pas d’analyser l’utopisme, elle vise à l’étendre. En proposant à des étudiants de participer à cette ethnographie sensorielle, à ces entreprises collaboratives et ces projets créatifs, nous élargissons la pratique coopérative du jury tout en la transportant dans de nouveaux contextes. Cette approche entre en résonance avec le jury terroir : elle s’étend dans le temps et exploite les méthodologies sensorielles et sociales pour l’échange pédagogique et la production scientifique. C’est donc une forme de pratique utopique qui crée des espaces où chacun peut expérimenter, ressentir et (ré)imaginer des relations alternatives à la nourriture, au lieu et à la communauté.

Enfin, utopisme concret et utopisme de résonance fonctionnent en tandem. Le jury intervient concrètement à travers des publications et l’élaboration de cahiers des charges, tout en proposant des expériences qui résonnent au-delà du contexte immédiat. Cette relation contient une tension productive – les interventions concrètes apportent de la légitimité, tandis que les extensions résonantes maintiennent une vitalité affective que la codification institutionnelle pourrait diminuer. Chaque forme a besoin de l’autre – sans la résonance, la dimension concrète serait simplement bureaucratique ; sans la dimension concrète, la résonance pourrait être éphémère. Le jury est donc la preuve que les pratiques sensorielles peuvent restructurer les relations de pouvoir et créer des expériences significatives orientées vers des avenirs alimentaires alternatifs.

Conclusion : de l’ethnographie de sauvetage à des possibilités futures ?

En résumé, nous proposons le goût coopératif comme une pratique utopique émergeant du jury terroir– une pratique définie par un échange égalitaire et une description dense qui résiste activement à la standardisation. À travers des expériences incarnées et partagées, cette pratique crée de nouveaux imaginaires alimentaires tout en évitant les classements hiérarchiques qui dominent souvent dans l’évaluation du goût. Notre analyse montre comment l’approche coopérative du jury génère à la fois des changements institutionnels concrets et des possibilités expansives qui s’étendent bien au-delà de son contexte immédiat.

En dehors du cas examiné dans cet article, nous imaginons que le goût coopératif prend des formes diverses et opère dans une variété de contextes ; il pourrait être particulièrement utile dans les contextes pédagogiques65. Comme les piétons de Michel de Certeau ou les cuisinières de Luce Giard, les acteurs tactiques qui créent et participent à de telles activités sont dispersés dans le temps et l’espace, et parfois prennent des alliés pour des adversaires stratégiques à travers le prisme des différences nationales. En identifiant une large gamme de pratiques comme des formes de goût coopératif, nous pourrions reconnaître, et éventuellement affiner, des tactiques de résistance partagées qui transcendent la réification culturelle.

Pour conclure, qu’en est-il du jury terroir aujourd’hui ? Cette étude pourrait être considérée comme une forme d’« anthropologie de sauvetage », qui documente des pratiques culturelles au moment où elles commencent à disparaître. Christy Shields-Argelès a effectué l’essentiel de ses recherches entre 2012 et 2018, alors que la génération qui avait créé le jury terroir en réponse aux défis des années 1980-1990 prenait sa retraite et passait le relais à une nouvelle génération. Aujourd’hui, la filière fait face à de nouveaux défis et vient de conclure une nouvelle série de révisions de son cahier des charges, visant à répondre aux préoccupations environnementales en particulier. Le jury terroir continue sous une nouvelle direction, mais lui aussi évolue. Par exemple, lors de notre dernière visite en juin 2024, ils expérimentaient un logiciel informatique offrant une synthèse instantanée. Une discussion est en cours sur la façon d’utiliser cette technologie tout en maintenant la mise en commun.

Une rencontre inattendue sur le terrain suggère que la dégustation coopérative devrait rester importante pour la filière. En juin dernier, lors d’une visite avec l’artiste Thierry Moyne, qui peint avec les sols et les eaux de la région, nous avons découvert quelques-unes de ses créations suspendues le long d’un sentier près de chutes d’eau – des œuvres abstraites sur toile noire réalisées avec les dépôts calcaires issus des cascades.

Peinture de Thierry Moyne placée à côté d’une chute d’eau.

Il nous a expliqué que l’augmentation du tourisme cause des ravages sur ces sites naturels. Il espérait qu’en installant ces peintures près des chutes, il pourrait leur donner une voix, créant ainsi un lien différent avec les visiteurs qui pourrait encourager un sens de la responsabilité.

Cela n’est pas si différent des pratiques du jury. En donnant voix aux fromages à travers une pratique de dégustation coopérative, ils ont guidé la filière à travers une période de changement aigu. Nous ne pouvons qu’imaginer que l’écoute des fromages, comme l’écoute des chutes d’eau, pourrait jouer un rôle clé dans des processus qui impacteront à la fois les humains et les plus-que-humains dans un avenir pas si lointain.

Notes

1

Nous remercions le fonds John H. Lewis de l’American University of Paris qui a généreusement financé notre recherche.

2

La réflexivité socio-sensorielle exige un engagement dans le processus. Pensez à votre positionnalité : quelles émotions et quelles attentes façonnent votre approche de ce texte ? Qu’est-ce que la « lecture » à vos yeux ? Qu’est-ce qui informe vos suppositions sur la dégustation ? Sur la lecture en tant que pratique positionnée, incarnée et affective, voir Jane Thompkins, « Deep Reading », The Journal of the Assembly for Expanded Perspectives on Learning, vol. 22, 2017, p. 1-5.

3

NdT : Pour la traduction de « Cooperative Taste in Comté’s Jury Terroir », nous avons privilégié « Le goût coopératif » plutôt que « La dégustation coopérative » comme concept central. Toutefois, nous utilisons les deux termes dans le texte pour des raisons précises. En français, « dégustation » évoque une pratique analytique avec un poids historique et culturel important, ainsi que des protocoles reconnus, ce que le terme anglais « tasting » ne véhicule pas avec la même force. Le terme « goût » permet quant à lui d’englober la dimension théorique plus large. Cette terminologie double reflète l’articulation au cœur de notre article : la tension productive entre une pratique spécifique (la dégustation coopérative du jury terroir) et un concept analytique plus large (le goût coopératif) capable de transformer des expériences sensorielles en interventions culturelles et politiques.

4

Nous traduisons « filière » par « chain » (dans la version anglaise de cet article) car cela reflète mieux l’usage de nos interlocuteurs. Alors que « supply chain » met l’accent sur les marchés, les membres de la filière utilisent « filière » pour souligner la production collaborative et la solidarité. Comme l’explique un agriculteur : « Le mot “filière” représente vraiment quelque chose d’indissoluble, les maillons d’une chaîne... Si vous en cassez un, il manque quelque chose. Si vous n’avez pas l’affineur, si vous n’avez pas le fromager, si vous n’avez pas l’agriculteur, (vous n’avez pas de fromage Comté) ».

5

Gary Wilder, Concrete Utopianism: The Politics of Temporality and Solidarity, New York, Fordham University Press, 2002, p. 9.

6

J.K. Gibson-Graham, « Rethinking the Economy with Thick Description and Weak Theory », Current Anthropology, vol. 55, supplément du 9 août 2014, S147-S153.

7

Ben Highmore, « Taste as Feeling », New Literary History, vol. 47, n° 4, 2016, p. 547-566.

8

Carole Counihan, « Mexicanas’ Food Voice and Differential Consciousness in the San Luis Valley of Colorado », in Carole Counihan et Penny Van Esterik (dir.), Food and Culture, Londres, Routledge, 2012, p. 187-200 ; Chela Sandoval, « U.S. Third World Feminism : The Theory and Method of Oppositional Consciousness in the Postmodern World », Genders, vol. 10, n° 1, 1991, p. 1-24.

9

Michael Carolan, « The Wild Side of Agro-Food Studies : On Coexperimentation, Politics, Change, and Hope », Sociologia Ruralis, vol. 53, n° 4, 2013, https://doi.org/10.1111/soru.12020 ; Paul Stock, Michael Carolan et Christopher Rosin, « Food Utopias: Hoping the Future of Agriculture », Food Utopias: Reimagining Citizenship, Ethics and Community, Londres, Routledge, 2015.

10

Theodoros Rakopoulos, « Cooperatives », in Felix Stein (dir.), The Open Encyclopedia of Anthropology, 2023 (2020). En ligne : http://doi.org/10.29164/20coops.

11

Michel Vernus, Coopératives : Un Capitalisme Jurassien, participatif et solidaire, Paris, Belvédère, 2014.

12

Roland Barthes, « Pour une psycho-sociologie de l'alimentation contemporaine », Annales, Économies, sociétés, civilisations, vol. 16, n° 5, 1961, p. 977-986 ; Mary Douglas, « Deciphering a Meal” », Daedalus, vol. 191, n° 1, 1972, p 61-81 ; Claude Lévi-Strauss, « Le triangle culinaire », L’Arc, n° 26, 1963, p. 19-29.

13

David Howes, Sensorium: Contextualizing the Senses and Cognition in History and Across Cultures, Cambridge, Cambridge University Press, 2024 ; David Le Breton, La Saveur du monde. Une anthropologie des sens, Paris, Métailié, 2006.

14

Sidney W. Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History, Londres, Penguin, 1986.

15

Pierre Bourdieu, La Distinction : Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.

16

Constance Classen, David Howes et Anthony Synnot, Aroma: The Cultural History of Smell, Londres et New York, Routledge, 1994 ; Claude Fischler, « Food, Self and Identity », Social Science Information, vol. 27, n° 2, 1988, p. 275-292.

17

Geneviève Teil et Antoine Hennion, « Discovering Quality or Performing Taste ? A Sociology of the Amateur », Qualities of Food, Manchester, Manchester University Press, 2004, p. 19-37.

18

Steven Shapin, « The Sciences of Subjectivity », Social Studies of Science, vol. 42, n° 2, 2011, p. 170-184.

19

Sarah Pink, « An Urban Tour: The Sensory Sociality of Ethnographic Place-Making », Ethnography, vol. 9, n° 2, 2008, p. 175-196.

20

Amy Trubek, The Taste of Place: A Cultural Journey into Terroir, Berkeley, University of California Press, 2008.

21

David Sutton, Remembrance of Repasts: An Anthropology of Food and Memory, New York, Berg, 2001.

22

Priscilla Parkhurst Ferguson, « A Cultural Field in the Making: Gastronomy in 19th Century France », American Journal of Sociology, vol. 104, n° 3, 1998, p. 626.

23

Michel Vernus, Coopératives : Un Capitalisme jurassien, participatif et solidaire, Paris, Belvédère, 2014.

24

Gökçe Günel, Saiba Varma et Chika Watanabe, « A Manifesto for Patchwork Ethnography », Fieldsights, 9 juin 2020.

25

Luce Giard, « Arts de nourrir », in Michel de Certeau, Luce Giard et Pierre Mayol, L’Invention du quotidien, vol. 2, Habiter, cuisiner, Paris, Gallimard, « Folio », 1994, p. 213-222 ; Nadia Seremetakis, The Senses Still, Chicago, University of Chicago Press, 1996.

25

Dara Culhane, « Sensing », in Danielle Elliott et Dara Culhane, A Different Kind of Ethnography: Imaginative Practices and Creative Methodologies, Toronto, University of Toronto Press, 2017, p. 49.

26

Sarah Bowen, « The Importance of Place : Re-territorializing Embeddedness », Sociologia Ruralis, vol. 51, n° 4, 2011 ; Valéry Elisséeff, « Le Comté AOP : Une réussite collective au cœur du territoire », Journal de l’École de Paris du management, n° 127, 2017, p. 8-13.

27

Comté USA, « On the Farm ». En ligne : https://comte-usa.com/about-comte/on-the-farm/.

28

Voir aussi Jean-Jacques Bret, Les Héritiers du Comté : résistance et renaissance de 1945 à 2013, Dijon, Raison et Passions, 2021.

29

David Howes, « The Science of Sensory Evaluation: An Ethnographic Critique », in Adam Drazin et Susanne Küchler (dir.), The Social Life of Materials: Studies in Materials and Society, Londres et New York, Bloomsbury Academic, 2015, p. 81-97 ; Jonathan Lahne, « Sensory Science, the Food Industry, and the Objectification of Taste », Anthropology of Food, n° 10, 2016.

30

CIGC, « Le Jury Terroir Comté », Les Nouvelles du Comté, n° 68, 2009.

31

Jean-Claude Monnet, Florence Bérodier et Pierre‐Marie Badot, « Characterization and Localisation of a Cheese Georegion Using Edaphic Criteria (Jura Mountains, France) », Journal of Dairy Science, vol. 83, n° 8, 2000, p. 1692-1704.

32

Les participants ne revoient pas leur évaluation initiale sur leur fiche, mais ils peuvent accepter les descripteurs qui font consensus au cours de la discussion.

33

Une mise en commun datée de 2014 a été analysée dans des publications plus anciennes, voir Christy Shields-Argelès, « A Cooperative Model of Tasting: Comté Cheese and the Jury Terroir », Food, Culture and Society, vol. 22, 2019, p. 168-185.

34

Michel de Certeau, Luce Giard et Pierre Mayol, L’Invention du quotidien, vol. 2, Habiter, cuisiner, Paris, Gallimard, « Folio », 1994.

35

Carole Counihan et Susanne Højlund (dir.), Making Taste Public: Ethnographies of Food and the Senses, Londres, Bloomsbury, 2018.

36

Megan Laws, « Egalitarianism », in Felix Stein (dir.), The Open Encyclopedia of Anthropology, 2023 (2022). En ligne : http://doi.org/10.29164/22egalitarianism.

37

Philippe Urfalino, « What is Collective Deliberation ? », Politika, mis en ligne le 08/04/2019, consulté le 28/04/2025. URL : https://www.politika.io/en/notice/what-is-collective-deliberation.

38

Christy Shields-Argelès, « A Cooperative Model of Tasting : Comté Cheese and the Jury Terroir », Food, Culture and Society, vol. 22, 2019, p. 168-185.

39

Geneviève Teil et Antoine Hennion, « Discovering Quality or Performing Taste? A Sociology of the Amateur », Qualities of Food, Manchester, Manchester University Press, 2004, p. 19-37.

40

Ivan Illich, La Convivialité, Paris, Points, 2021.

41

Raúl Matta, « Vers des paysages alimentaires conviviaux », in Tristan Fournier (dir.), « Utopies nourricières », Politika, mis en ligne le 05/06/2024, consulté le 28/04/2025. URL : https://www.politika.io/fr/article/paysages-alimentaires-conviviaux.

42

Florence Bérodier, « Notion de cru en terroir de Comté », non publié, Actes du Colloques. Les Mots pour dire le goût, 1992.

43

La notion de relativisme culturel, attribuée à l’anthropologue américain Franz Boas, a aussi suscité des critiques ; elle peut mener sans le vouloir sur la réification culturelle.

44

Clifford Geertz, « Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture » in The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973, p. 3-30.

45

Anna Tsing, Le Champignon de la fin du monde. Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme, traduction de Philippe Pignarre, Paris, La Découverte, 2017.

46

Christy Shields-Argelès, « Tasting Comté Cheese, Returning to the Whole: The Jury Terroir as Ritual Practice », Making Taste Public: Ethnographies of Food and the Senses, Londres, Bloomsbury, 2018, p. 83-96.

47

Thomas Reuter et Alexander Horstmann, « Chapter One: Religious and Cultural Revitalization: A Post-Modern Phenomenon? », Faith in the Future: Understanding the Revitalization of Religions and Cultural Traditions in Asia, Leyde, Brill, 2012, p. 1-14.

48

Hanna Gould et Anne Allison, « Smelling Death: New Necro-Scents in Contemporary Japan », conférence non publiée, NOS-HS Exploratory Workshops in Olfactory Cultural Studies Project, Ålesund/Runde, Norvège, 4-6 septembre 2023.

49

David Sutton, Remembrance of Repasts: An Anthropology of Food and Memory, New York, Berg, 2001.

50

James Fernandez, Persuasions and Performances: The Play of Tropes in Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1986.

51

Robert Turner, « Ritual Action Shapes Our Brains: An Essay in Neuroanthropology », in Michael Bull et Jon P Mitchell (dir.), Ritual, Performance and the Senses, Londres, Bloomsbury 2015.

52

Anna Tsing, Le Champignon de la fin du monde. Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme, traduction de Philippe Pignarre, Paris, La Découverte, 2017.

53

David Sutton, Remembrance of Repasts: An Anthropology of Food and Memory, New York, Berg, 2001.

54

Isabelle Carbonell, Attuning to the Pluriverse: Documentary Filmmaking Methods, Environmental Disasters, and the More-Than-Human, thèse de doctorat, University of California, Santa Cruz, 2022, p. 184.

55

Isabelle Carbonel, Attuning to the Pluriverse: Documentary Filmmaking Methods, Environmental Disasters, and the More-Than-Human, thèse de doctorat, University of California, Santa Cruz, 2022, p. 184.

56

James Fernandez, Persuasions and Performances: The Play of Tropes in Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1986, p. 205-206.

57

Isabelle Carbonell, Attuning to the Pluriverse: Documentary Filmmaking Methods, Environmental Disasters, and the More-Than-Human, thèse de doctorat, University of California, Santa Cruz, 2022, p. 184.

58

Sarah Pink, « An Urban Tour: The Sensory Sociality of Ethnographic Place-Making », Ethnography, vol. 9, n° 2, 2008, p. 175-196 ; Sarah Pink, Doing Sensory Ethnography, Londres, Sage, 2009.

59

Gary Wilder, Concrete Utopianism: The Politics of Temporality and Solidarity, New York, Fordham University Press, 2022.

60

Entretien avec Aurélia Chimier, directrice de la communication.

61

Diane Chabrol et José Muchnik, « Consumer skills contribute to maintaining and diffusing heritage food products », Anthropology of Food, n° 8, 2011. En ligne : https://doi.org/10.4000/aof.6847.

62