C’est une révolution ?

C’est une révolte1 ? Non, Sire, répondit-on à Louis XVI qui s’enquérait du bruissement de la foule : c’est une révolution. Les élections italiennes font suite aux élections en Espagne, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et viennent après le Brexit. Les rébellions successives sont désormais si nombreuses qu’elles risquent de constituer une révolution électorale pacifique traversant l’Occident tout entier. Pourquoi donc les Italiens seraient-ils en reste ? Loin d’être en reste, ils n’arrivent pas les derniers au sein de ce vaste mouvement révolutionnaire, mais ont bien plus probablement fait la course en tête. Le grand soulèvement contre les partis traditionnels, qui est advenu en Italie au début des années 1990, s’est réitéré de façon explosive à l’occasion des élections nationales de 2013. Lors de cette consultation électorale, la première après la grande crise financière, un parti, né presque par hasard, ou par provocation quatre ans auparavant, le Mouvement 5 Etoiles [Movimento 5 Stelle, dorénavant M5S] a obtenu un quart des voix au Parlement, se positionnant ainsi comme le premier parti du pays.

Connaître le nom du vainqueur d’une compétition électorale est important. Mais il importe tout autant de comprendre les raisons qui poussent de nombreux électeurs à retirer leur confiance aux partis traditionnels et à se rebeller. Cette révolution électorale est internationale et son analyse, qu’elle soit menée par des universitaires ou des journalistes, se joue à l’échelle internationale. Selon une partie des observateurs, la faute en revient aux électeurs, ou du moins à une bonne partie d’entre eux. Incapables de s’adapter au changement, ces électeurs seraient hostiles aux partis conventionnels et favoriseraient le succès des partis dits populistes, nés pour exploiter et entretenir leur mal-être. Pour d’autres observateurs – qui nous rappellent, en l’ignorant probablement, la leçon du politiste américain Seymour Martin Lipset, selon laquelle la stabilité démocratique reposerait sur la préexistence de conditions sociales et économiques favorables2–, la responsabilité du mal-être des électeurs et du succès des partis populistes retomberait au contraire sur les acteurs politiques et aux politiques d’austérité sévères, favorables au marché, qu’ils ont mises en place. Il existe également des positions intermédiaires, comme celle qui veut que, même si les électeurs ont tort, il faudrait en quelque sorte les récompenser, en atténuant les politiques d’austérité, même s’il n’est pas possible de répondre à leurs attentes ni d’adopter d’autres décisions politiques que celles d’austérité. Quoi qu’il en soit, le résultat des élections nationales italiennes du 4 mars 2018 avait été amplement annoncé par celui des élections nationales de 2013.

Après les grandes opérations contre la corruption politique, dénommées « Mains propres », au début des années 1990, après la réforme électorale de 1993 (qui a remplacé le système proportionnel par un régime uninominal, assorti de 25 % des sièges distribués à la proportionnelle), la cartographie politico-électorale a été bouleversée. Il faut reconnaître que depuis un quart de siècle, les partis ont tout fait pour déstabiliser les électeurs : mis à part les graves défaites électorales de certain partis, et l’apparition de quelques personnalités nouvelles, tout n’a été que fondations, refondations, unifications, sécessions et changements de noms de partis. Les grands partis qui gouvernaient depuis l’après-guerre, depuis près d’un demi-siècle donc, se sont volatilisés et ont été remplacés par des formations politiques aux ancrages culturels faibles et dépourvues de structures solides. Cela pourra paraître étrange mais, bien que ses vices soient incomparablement plus grands que ses vertus, bien qu’il ait été submergé par les scandales, de 1994 jusqu’aujourd’hui, Berlusconi a constitué le centre de gravité de la politique italienne qui ne parvient pas à s’en libérer. Tout comme elle ne parvient pas à se libérer de la question de la moralisation de la vie politique qui avait entraîné le changement électoral de 1994. C’est une question qui se pose aujourd’hui pour l’ensemble des régimes démocratiques, mais l’Italie est peut-être le seul pays où cette question s’est cristallisée sous la forme d’un parti remportant actuellement les plus grands succès : le M5S.

Silvio Berlusconi, Forza Italia, 1994.

Un grand malaise a gagné la société italienne vis-à-vis de la politique, mais une bonne part de ce mal-être est aussi imputable à d’autres causes. Les performances économiques du pays depuis les années 1990 sont inférieures à la moyenne européenne. Le PIB est inférieur à la moyenne depuis le début des années 2000 et ne s’est pas encore remis de l’effondrement de 2009. L’Italie se situe à l’avant-dernière place en Europe en matière d’actifs (62 % de la population) et un Italien sur quatre risque de basculer dans la pauvreté. Selon les statistiques officielles, les inégalités sont impressionnantes et ne font qu’augmenter depuis la fin du XXe siècle : les revenus des 1 % les plus riches de la population sont 240 fois supérieurs aux revenus des 20 % les plus pauvres.

Attilio Pusterla, Alle cucine economiche di Porta Nuova, 1887, Polo Arte Moderna e Contemporanea. Museo del Novecento, Milan.

En parallèle, le système industriel est en déclin depuis un quart de siècle. Pour les grandes entreprises, les difficultés ont commencé dès les années 1980 avec la globalisation. Les groupes industriels ont fait l’objet d’acquisition par des groupes étrangers, tandis que le tissu des PME regroupées dans les districts industriels et qui avait compensé durant les années 1980 et 1990 est en cours de restructuration. De nombreuses entreprises ont été démembrées, d’autres ont délocalisé, les plus orientées vers la consommation intérieure subissent la concurrence des entreprises étrangères. Les privatisations des grands groupes publics menées durant les années 1990 ont aliéné les « joyaux de famille » et, souvent, ceux qui s’en sont portés acquéreurs les ont réduits en miettes3.

Gabriele Basilico, Ritratti di fabbriche, 1978-1980, Milan. Fonds Gabriele Basilico, Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea (Milan).

La situation des services publics est tout aussi déprimante. Le système scolaire et universitaire italien est le plus sous-financé d’Europe. De la même manière, le système de santé, considéré comme excellent, est en déclin. Toute la structure publique est en difficulté. Les administrations publiques sont exténuées par les réformes du New Public Management. Après la crise de 2007, les politiques d’austérité ont étranglé, financièrement parlant, les pouvoirs locaux, tandis que le fédéralisme compétitif, introduit par la réforme constitutionnelle de 2001 au niveau des pouvoirs locaux, a exacerbé la compétition entre les régions du Sud et celles du Nord.

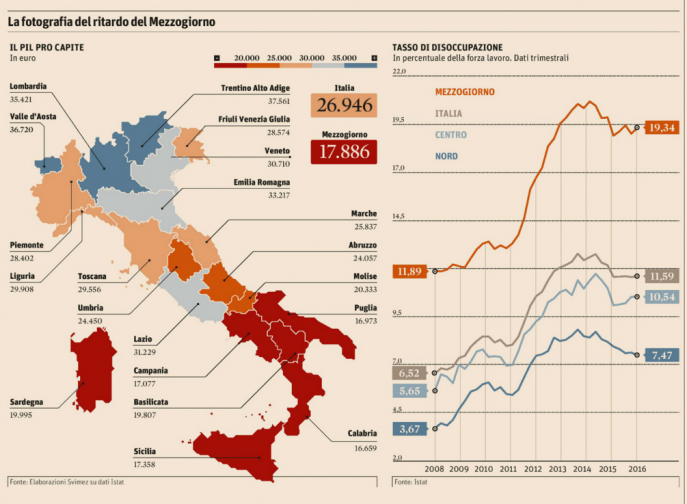

Le Sud [le Mezzogiorno] se trouve d’ailleurs dans un état grave4. Durant les huit dernières années, le PIB y a baissé de 13%, deux fois plus que dans le restant du pays. D’après les données de la SVIMEZ [Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, Association pour le Développement de l’Industrie dans le Sud], 36 % de la population méridionale appartient au cinquième le plus pauvre des Italiens, contre 11 % au Centre et au Nord. Parallèlement, la part des travailleurs pauvres, de ceux qui travaillent tout en restant sous le seuil de pauvreté, est de 24 % dans le Sud contre 7 % au Centre et au Nord. Encore un chiffre : le taux d’emploi au Sud est de 47 % contre 69 % dans le restant du pays. La situation des services publics est catastrophique. Contentons-nous de deux exemples : les malades du Sud alimentent une émigration sanitaire massive vers le Nord, et les étudiants à l’université font de même, sans surprise vu le démantèlement délibéré des universités méridionales. Voici un point à bien avoir présent à l’esprit : l’apparition de la Lega Nord [Ligue du Nord] sur la scène politique nationale au début des années 1980 a favorisé la diabolisation du Sud : non seulement c’était un territoire arriéré, gangrené par le clientélisme, la corruption et la criminalité organisée, mais la société méridionale était présentée comme responsable de ces phénomènes, et invitée à trouver en elle-même les ressources pour se sortir d’affaire. Avalisée, du haut de toute l’autorité universitaire des recherches de Robert Putnam sur le capital social5, largement publicisée, cette lecture a justifié l’interruption des politiques d’« intervention extraordinaire » adoptées durant l’après-guerre, la réduction drastique des investissements publics, dans les infrastructures au premier chef, et surtout l’abandon du Sud à un personnel politique de niveau médiocre et discrédité. Quant à l’accusation portée à l’encontre du Sud de manquer de sens civique, elle reste à démontrer. Même si d’aucuns le nient, une ample portion de la société méridionale est moderne, instruite et également très dynamique. En revanche, les choix opérés par les partis nationaux et les mécanismes électoraux ne valorisent donc pas les secteurs de la société méridionale critiques envers les mœurs politiques dominantes, ils ne valorisent pas les secteurs riches en sens civique donc, préférant les entraver autant qu’ils peuvent et les décourager.

Les inégalités Nord-Sud en Italie.

Il est facile d’attribuer l’état présent de l’Italie à une action gouvernementale pour le moins inadaptée, dont l’indice le mieux connu – sans être pour autant le plus grave – est le niveau extrêmement élevé de la dette publique. La grande promesse, après le changement de loi électorale en 1993, était un assainissement des finances. La dette publique était alors de 122 % par rapport au PIB, on était en 1994. Elle atteint aujourd’hui 130 %. Les partis de centre gauche, lorsqu’ils ont été au pouvoir entre 1996 et 2001 puis entre 2006 et 2008, l’ont modérément réduite, ils ont encouragé les privatisations et ont conduit l’Italie dans la zone euro, bien qu’à grand peine, et au prix d’une aliénation par l’Europe d’une partie des prérogatives étatiques. Les partis de centre droit, guidés par Berlusconi depuis 1994, ont toujours laissé la dette augmenter, et l’Europe a fermé les yeux, avant d’abattre un couperet sévère au dernier moment : la même chose est arrivée en Grèce. Voilà comment en 2011 les mesures d’austérité du gouvernement Monti se sont abattues sur un pays en difficulté.

Pressé par les institutions et des partenaires européens, le gouvernement Berlusconi a été renvoyé en octobre 2011 par le Président de la République, Giorgio Napolitano (de 2006 à 2015). Ce dernier a imposé la constitution d’un gouvernement d’urgence, présidé par un ancien commissaire européen, un économiste de tendance libérale, Mario Monti. Soutenu par une majorité qui comprenait les deux principaux partis – aussi bien Forza Italia (FI) que le Parti démocrate [Partito democratico] (PD) –, Monti a confié les maroquins ministériels à une équipe d’experts et a adopté des mesures sévères de réduction de la dépense publique, au nombre desquelles une réforme des retraites particulièrement impopulaire. Le sort des Grecs et des Espagnols a été bien pire.

Une révolution amorcée en 2013

Le résultat des élections de 2018 avait été largement annoncé par les élections de 2013. C’est là que la révolution électorale a commencé. Aux élections de 2008, les partis de centre-gauche et de gauche avaient obtenu environ 42 % des voix, les partis de centre-droit 46 % et ceux du centre 5 %. Un gouvernement de centre-droit avait vu le jour, dirigé par Berlusconi, dotée d’une majorité confortable au Parlement qui, du fait des actions conjointes des institutions européennes et du Président de la République, s’était résignée à accepter le gouvernement Monti. Les élections suivantes se sont tenues selon le calendrier prévu au printemps 2013. À cette occasion, l’abstention a augmenté de 5 %, le centre-gauche et la gauche ont enregistré une baisse d’environ 10 %, le centre-droit et la droite de plus de 15 %, la liste centriste soutenue par Mario Monti obtenant 10 %.

En revanche, les électeurs ont assuré le triomphe du M5S. Fondé par un comédien humoriste, Beppe Grillo, ce parti avait remporté quelques succès aux élections locales entre 2009 et 2013, mais participait pour la première fois aux élections nationales. À sa première mise à l’épreuve à l’échelle nationale, le M5S a attiré plus d’un quart des suffrages : soit 10 % de plus que ce que les sondages prédisaient. Les enquêtes sur les transferts électoraux d’un parti à un autre montrent que ces voix provenaient des deux grands ensembles politiques, avec une légère mais néanmoins claire préférence pour le centre-gauche. Elles témoignaient de l’engouement des électeurs les plus jeunes pour le M5S6.

Un élément a toutefois permis aux partis traditionnels de contourner le résultat de ces élections : la loi électorale. La loi n. 270 du 21 décembre 2005, est restée en vigueur pour les élections générales de 2006, 2008 et 2013. Elle avait été voulue par les partis de centre-droit, en dépit de l’opposition des partis de centre-gauche. Le ministre de la Lega Nord qui la promouvait, Roberto Calderoli, l’avait lui-même qualifiée de vraie « saleté ». Cette loi n’était proportionnelle qu’en apparence, parce qu’elle prévoyait que la coalition gagnante se verrait garantir 340 sièges au Parlement. Inversement, au Sénat la loi prévoyait l’attribution d’une prime de majorité région par région. Cela augmentait le risque de résultats différents au Parlement et au Sénat, un risque précisément devenu réalité en 2013, lorsque le centre-gauche, mené par le Parti démocrate, a bien obtenu une large majorité au Parlement, mais pas au Sénat. Et parce que les gouvernements de la République italienne doivent obtenir un vote de confiance aux deux chambres, cette législature était condamnée à l’instabilité. Il faut également rappeler que le 4 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a finalement jugé que cette loi était inconstitutionnelle pour deux raisons : elle a considéré la prime à la majorité comme excessive et a recalé les listes fermées, prévues par la loi, étant donné l’impossibilité pour les électeurs de choisir parmi les candidats.

Domenica del Corriere, élections du parlement et du sénat du 25 mai 1958.

L’incertitude du verdict électoral n’a pour autant pas empêché le Parti démocrate de gouverner pendant cinq ans. Invoquant les obligations de l’Italie envers l’Europe, le Président de la République a tout d’abord encouragé la naissance d’un gouvernement majoritaire au Parlement et minoritaire au Sénat (avec le soutien de quelques sénateurs de centre-droit), dirigé par Enrico Letta, un jeune notable du Parti démocrate choisi par le Président de la République en personne avec une arrière-pensée en réalité assez transparente. Letta est le neveu de l’un des conseillers les plus proches et les plus influents de Berlusconi. La majorité s’est stabilisée lorsqu’un groupe de parlementaires de centre-droit a abandonné Berlusconi pour soutenir ouvertement le gouvernement. Puis, lorsque le secrétaire du Parti démocrate, Bersani, qui avait conduit la malheureuse campagne électorale, a démissionné et Matteo Renzi, alors maire de Florence, a été élu secrétaire du parti aux primaires de 2013, ce dernier a exigé d’être nommé Président du Conseil, à nouveau en négociant le soutien d’un groupe de transfuges du centre-droit. Renzi a sans nul doute été un Président du Conseil plus dynamique que Letta, mais l’un comme l’autre de ces gouvernements étaient à l’évidence très faibles, sous la pression des instances européennes d’une part, et pris en otage par les élus de centre-droit qui les soutenaient d’autre part.

Renzi portant Berlusconi sur ses épaules, parodie de l'Incendie du Borgo de Raphaël (Sirante - street art).

Les politiques mises en œuvre par Letta comme par Renzi n’ont pas été très différentes de celles du gouvernement Monti, même s’il faut reconnaître à Renzi une certaine capacité d’innovation, néanmoins un peu éloignée de la tradition de centre-gauche. Sur l’initiative de son gouvernement, une loi sur les unions civiles (équivalent du PACS) a été introduite, mais c’est avant tout la législation sur le travail qui a été réformée et rendue plus flexible, selon les exigences de l’Union européenne et du FMI, et en opposition ouverte avec les syndicats. Difficile de savoir si les électeurs ont apprécié cette réforme. On sait en revanche que l’action du gouvernement a mécontenté des électeurs sur des sujets sensibles : le chômage, les retraites, l’aide aux plus démunis, l’immigration. Sans parler de son inaction vis-à-vis du Sud. Pour un parti de centre-gauche, il est peu probable que la solidarité du gouvernement envers les entrepreneurs, tout comme l’agacement manifesté envers les syndicats, les salariés du public et du privé aient été très populaires.

En essayant de mettre à profit la popularité que lui attribuaient alors les sondages, Renzi a immédiatement essayé de consolider sa position en changeant les règles du jeu. Aux élections européennes pour commencer, au plus fort de la crise du berlusconisme (Berlusconi venait d’être condamné au pénal et s’était vu exclure du Parlement) et de la Lega, le Parti démocrate a obtenu 40 % des voix (mais l’abstention était de 42 %). Après s’être mis d’accord avec Berlusconi, Renzi a ainsi imposé une vaste réforme constitutionnelle (qui prévoyait en substance d’ôter au Sénat toute marge de manœuvre), et a voulu réécrire la loi électorale. Cette dernière conférait la majorité des sièges au parti qui obtiendrait 37 % des voix. Si aucun parti n’était en mesure de les obtenir, la loi prévoyait un second tour de ballottage entre les deux premiers. Soumise à un référendum, la réforme constitutionnelle a été refusée par 60 % des votants le 5 décembre 2016, également parce que Berlusconi s’en était désolidarisé entre-temps. Immédiatement après, et avec la plus grande sollicitude cette fois, la Cour constitutionnelle a déclaré certains articles de la réforme électorale voulue par Renzi inconstitutionnels. À l’évidence, l’appréciation dont il jouissait pour commencer s’est rapidement tarie et le climat politique a changé. Après avoir perdu le référendum, Renzi a démissionné et désigné à la tête du gouvernement l’un de ses hommes plus fidèles, Paolo Gentiloni, poursuivant sa ligne politique avec un style beaucoup plus sobre.

Passation de pouvoir entre Matteo Renzi et Paolo Gentiloni (décembre 2016).

Source : Wikipedia.

Entre-temps a éclaté la crise migratoire. Les chiffres du nombre d’immigrés venus d’Afrique du Nord n’ont jamais été très élevés. Mais les médias et la propagande de la Lega les ont amplifiés7. Ayant succédé au leader historique Umberto Bossi, le nouveau chef, Matteo Salvini a fait de l’émigration le principal sujet pour relancer politiquement son parti. Il y a tout lieu de penser que la politique gouvernementale face à l’urgence migratoire a été tâtonnante et contradictoire. Certes les gouvernements de Letta et de Renzi ont mené une politique généreuse de secours en mer, mais ils ont fait des économies en matière de politiques d’intégration, prêtant le flanc aux critiques féroces de la droite et de la Lega. Ils ont contribué à rendre ces mesures impopulaires chez certains électeurs. Il n’y a aucun doute sur le fait que la solidarité des autres pays européens a fait défaut. À la lumière des sondages défavorables, à compter de 2016, le gouvernement Gentiloni étant aux manettes, le nouveau ministre de l’Intérieur, Marco Minniti, a opéré un changement de cap. Il a adopté de nouvelles mesures restrictives, limité l’action des ONG et signé des accords avec les autorités libyennes. Non sans provoquer les critiques d’une partie de la gauche et des milieux catholiques.

La crise des réfugiés se double d'une crise humanitaire dans les ports d'accueil du Sud de la péninsule italienne, comme à Lampedusa. Depuis 2014, plus de 600 000 migrants sont arrivés sur le sol italien, principalement en traversant la Méditerranée. Le 2 février 2017, l’Italie signe un accord de coopération avec les garde-frontières libyens : lors de cette année, plus de 20 000 migrants sont interceptés et débarqués en Libye où ils subissent souvent des violences. L’Italie est en outre accusée d'avoir mené des transactions avec des passeurs libyens pour juguler l'arrivée illégale de ces hommes et femmes originaires d'Afrique.

L'Italie et la crise migratoire (un navire militaire italien lors d'une opération de sauvetage).

L’émigration n’est pas la seule cause. Il est possible que les difficultés économiques persistantes et le tournant centriste du Parti démocrate aient eu plus d’influence encore. Le fait est qu’après l’exploit aux élections européennes de 2014, le centre-gauche a perdu pratiquement toutes les élections régionales et municipales, au profit de la droite et du M5S. Qui plus est, le tournant centriste de Renzi a fini par conduire à une scission de l’aile gauche, très modérée en réalité, de son propre parti, qui est donc arrivé aux élections du 4 mars 2018 dans une situation de grande faiblesse.

L’une des mesures les plus importantes mises en place après la formation du gouvernement Gentiloni fut la nouvelle loi électorale, venue remplacer celle que promouvait Renzi, et tronquée par la Cour constitutionnelle. La nouvelle loi a été adoptée d’un commun accord entre le Parti démocrate du courant majoritaire lié à Renzi, Forza Italia de Berlusconi et la Lega. La loi n. 165 du 3 novembre 2017 prévoit un seul tour de scrutin et recourt à un système mixte, avec 36 % des sièges attribués sur une base uninominale et 64 % à la proportionnelle. Elle encourage les coalitions et prévoit également un seuil minimal de 3 %. Le but de la loi était à l’évidence d’entraver le M5S, donné favori par tous les sondages. Les partisans de la loi, sur laquelle pèse à nouveau un soupçon d’inconstitutionnalité, pensaient bénéficier d’une part de leur ancrage local, considéré comme plus faible pour le M5S, et d’autre part de son refus d’opérer une coalition avec tout autre parti.

Entreprises politiques, offres et enjeux électoraux

Concentrons-nous sur les « entreprises politiques »8 en lice le 4 mars 2018 et sur leur offre électorale. Le parti le plus redouté était le M5S. Les sondages avaient annoncé une vague en sa faveur dès le lendemain des élections nationales de 2013, lorsque cette formation avait remporté 25 % des voix. Après un bref moment de recul à l’occasion des élections européennes de 2014, le M5S a rapidement remonté dans les sondages et mené la course en tête aux élections de 2018.

Une chose est sûre, le M5S est une formation politique originale. En 1994, Berlusconi avait mis en place un grand parti avec Forza Italia. En dépit de son discours anti politique et de son style souvent qualifié de populiste, il était l’un des entrepreneurs les plus connus de la péninsule, propriétaire d’un empire télévisuel, de journaux et de maisons d’édition, d’une grande entreprise de publicité et d’une chaîne de grande distribution. De plus, il était étroitement lié aux deux grands partis qui venaient de s’effondrer : la Démocratie chrétienne et le Parti socialiste. Le M5S est né comme une petite entreprise artisanale, plus pour gêner les autres partis, en particulier le Parti démocrate, que pour aspirer à gouverner le pays. Tout au plus les ambitions du M5S portaient-elles à l’origine sur certaines mairies9.

La caractéristique fondamentale du M5S réside dans le fait d’avoir choisi de critiquer les formes d’organisations politiques traditionnelles et de défendre la moralisation de la vie publique, et dans le fait de s’être proclamé comme un « non parti », doté d’un « non statut ». Le M5S, par ailleurs, est né en formulant une promesse de « désintermédiation » et de participation populaire via le web. L’idée, pas très originale, est que si les citoyens interviennent activement dans la conduite de la vie publique, son taux d’immoralité se verra réduit et son efficacité accrue.

Il Blog delle stelle, 7 juin 2018.

Une bonne part de l’activité nationale du M5S se déroule sur la toile. Il ne faut pas sous-estimer son activité de mobilisation, que les partis de masse ont au contraire délaissée. En polarisant le débat politique, le M5S a réinventé le militantisme et la participation. À commencer par le blog très suivi de son fondateur, qui aborde des sujets tels que la probité des élu.e.s, la protection de l’environnement, le pouvoir excessif de la grande finance. Une constellation des meet-up, ces structures de participation informelles et disséminées sur le territoire, souvent très actives, a vu le jour à cette occasion10. Mais c’est avant tout dans la sphère numérique, au fil des discussions et des décisions des inscrits, que le M5S a élaboré ses programmes et sélectionné ses candidats.

Au-delà des apparences, le M5S est avant tout un parti-Zelig [du nom de l’homme-caméléon protagoniste du film de Woody Allen, Zelig (1983)]. Il l’est surtout sur le plan de l’organisation. Il se défend d’être un « parti » mais, à y regarder de près, il s’avère être une formation politique qui fonctionne, quand il le faut, de façon extrêmement centralisée, oligarchique et autoritaire11. N’importe qui peut adhérer, n’importe qui peut donner son avis, il n’y a aucun tabou idéologique, mais la tête du parti est toute-puissante. Elle est incarnée par son fondateur, Beppe Grillo, longtemps accompagné par un entrepreneur spécialisé dans le domaine informatique, Gianroberto Casaleggio. Tous deux étaient les propriétaires exclusifs du logo. Ils ont toujours contrôlé et filtré avec soin la participation des adhérents au mouvement, dernièrement menée au moyen de la plate-forme Rousseau, mise en place par Casaleggio et lui appartenant. Après la mort de Gianroberto Casaleggio, le rôle d’alter ego de Grillo a été transmis d’autorité à son fils Davide. Grillo et les deux Casaleggio sont toujours restés en marge des scrutins électoraux, mais ce sont également eux qui ont couronné (suite à un plébiscite on line) un député napolitain de trente ans, pas très brillant, ni très compétent, manifestement inexpérimenté, Luigi di Maio, en tant que chef politique du mouvement et candidat à la tête du gouvernement. Di Maio s’est vu confier la tâche de nommer les présidents des groupes parlementaires et d’en gérer le budget, pour moitié détourné au profit de l’entreprise de Casaleggio. Les élus, nationaux comme locaux, doivent se soumettre à une discipline de fer, et ceux d’entre eux qui ont fait mine de vouloir s’en affranchir ont été systématiquement désavoués et exclus, parfois à la suite de grotesques rituels de dénigrement menés on line. Le parti-Zelig parvient à concilier le taux le plus haut et le plus bas de démocratie.

Le M5S est également un parti-Zelig en matière de programme. Il arbore un style braillard et anti politique, c’est certain. Mais ce serait une erreur que de l’assigner à la droite populiste. Il combine des sujets de gauche comme de droite. Né avec une forte vocation environnementale, il prône des contrôles sévères sur le système bancaire et sur les grands groupes financiers et industriels, sans oublier un référendum sur l’euro. Mais ses diatribes anti politiques – l’exigence d’abolir les privilèges des élus au Parlement et dans les conseils régionaux – constituent un thème classique de la droite. Avec le temps, il a changé plusieurs fois de position, au gré des circonstances et des intérêts. À l’approche des élections, son attitude vis-à-vis de l’euro et des institutions européennes est devenue plus conciliante, il a atténué ses positions critiques vis-à-vis de l’OTAN, tandis qu’en matière d’immigration, à l’évidence pour suivre ce que disait les sondages, il s’est reconverti à une position restrictive et sécuritaire plus proche de la droite populiste. Il a également révisé ses opinions en matière de fiscalité, de PME, de constructions abusives. Mais sur le plan économique, le programme mis en place pour les élections de 2018 est de type keynésien et welfariste. Le programme du M5S promet d’interrompre les privatisations, de relancer les investissements publics et les politiques dans le Sud, d’introduire un « revenu de citoyenneté » pour les chômeurs, d’abroger la loi sur le travail adoptée par Renzi (tout en se montrant plutôt hostile envers les syndicats), de revoir la réforme des retraites, et d’encourager le développement durable ainsi que la décroissance « heureuse », de supprimer les rentes dont bénéficient les anciens députés. Serait-ce alors un parti centriste ?

L’autre élément fondamental de l’offre électorale du M5S a été le renouvellement radical du personnel politique, permettant aux électeurs de sélectionner eux-mêmes les candidats. Le « non statut » du mouvement prévoit que les candidats au Parlement doivent avoir moins de 40 ans, doivent tous avoir souscrit au code éthique du mouvement, ne pas être inscrits à des associations secrètes telles que les francs-maçons, n’avoir jamais fait l’objet de la moindre condamnation pénale, ne pas être l’objet d’une enquête en cours par la magistrature, ni être liés d’une quelconque manière que ce soit à des entreprises faisant l’objet d’une enquête. Enfin, aucun élu ne pourra faire plus de deux mandats parlementaires. Difficile de ne pas avoir l’impression que la recherche frénétique d’hommes nouveaux, aussi enthousiastes et loyaux soient-ils, mais politiquement inexpérimentés et également dénués de qualifications professionnelles adéquates – presque aucun d’entre eux n’a la moindre notoriété dans ce qu’on a coutume d’appeler la société civile –, constitue une technique de plus grâce à laquelle Grillo et Casaleggio jr tiennent la destinée du M5S fermement entre leurs mains.

Si le M5S était une formation politique toute jeune, la Lega constitue pour sa part un cas de reconversion entrepreneuriale réussie. Après la débâcle aux élections de 2013 et les scandales qui ont impliqué personnellement Umberto Bossi et son entourage, Matteo Salvini est parvenu à reprendre en main le leadership prétendument charismatique du premier, mais également à reconvertir la Lega : de parti ethno-régionaliste, revendiquant l’indépendance des régions du Nord, ou du moins une réforme fédéraliste de l’État, en parti national d’extrême-droite. En réalité, la Lega a présenté un programme unitaire avec Forza Italia. Mais dans ses discours publics, Salvini a confirmé l’appartenance du parti à la droite populiste en insistant sur quatre ingrédients principaux : l’excitation identitaire et raciste – « maîtres chez nous » (un thème sur lequel Salvini a tissé des liens avec le Front National et les leaders des pays du « Groupe de Visegrad ») – l’hostilité à l’euro, aux institutions européennes et aux impératifs d’équilibre qu’elles imposent ; l’aversion contre les unions civiles ; le rétablissement de la sécurité, y compris au moyen de la révision des lois en matière de légitime défense ; le rejet des migrants « économiques » et le renvoi des clandestins. Dans le programme commun avec Berlusconi, il a valorisé en particulier la promesse d’abattement de la pression fiscale, au moyen de la flat-tax (un impôt unique de 18 % sur les revenus) et la simplification administrative.

Capture d'écran du compte twitter de Matteo Salvini.

Effacer le mot Nord de son logo ne suffisait pas, cela étant, à effacer son passé. De même que remplacer le Sud par les immigrés comme principal ennemi n’a pas suffi, les résultats électoraux l’ont prouvé. Qu’à cela ne tienne, Salvini a compensé ces carences avec son offre en personnel politique. Au Sud, les candidats ont été soigneusement sélectionnés parmi les rescapés du berlusconisme, voire de la Démocratie chrétienne, parmi les ex-fascistes et les post-fascistes surtout. Inversement au Centre et au Nord, Salvini a préféré sélectionner des candidats provenant de ses propres élus locaux : maires, assesseurs, conseillers municipaux et régionaux.

Le troisième parti politique en lice était Forza Italia, le parti de Berlusconi, membre du Parti populaire européen. Exclu du Parlement parce que condamné pour fraude fiscale, Berlusconi a néanmoins pris la tête de la campagne de son parti et a inscrit son nom sur le logo. Désormais âgé de plus de 80 ans, on aurait pu légitimement s’attendre à ce qu’il désigne un successeur. Dès le départ, le parti n’avait plus sa force d’attraction passée, mais cela n’a pas empêché Berlusconi de disputer à Salvini la position de leader du centre-droit avec acharnement. La perspective, officiellement niée mais évidente au vu de la loi électorale, d’un accord de gouvernement avec le Parti démocrate de Renzi comptait parmi ses projets politiques, un accord que les partenaires européens voyaient d’ailleurs d’un très bon œil. Ainsi, après avoir remisé son discours anti politique et son style populiste, Berlusconi s’est fait le porte-voix du Parti populaire européen, se présentant comme un rempart contre le prétendu populisme du M5S et comme un antidote au populisme de son allié Salvini. Sa campagne quant à elle a été centrée sur une réforme fiscale radicale grâce à la flat-tax. Elle a porté en outre sur l’abolition de la réforme des retraites adoptée par le gouvernement Monti, en proposant un plafond minimal de retraite de 1000 euros. Le dernier volet concernait l’immigration : il s’agissait de contenir les arrivées de migrants et d’en renvoyer au moins un demi-million.

Venons-en au Parti démocrate. Né en 2007 de l’union d’une partie des derniers héritiers du Parti communiste et d’une partie des héritiers de la Démocratie chrétienne, le Parti démocrate a adopté d’emblée un langage et un projet blairistes. Après les élections calamiteuses de 2008, Pierluigi Bersani a essayé de rectifier le tir, si ce n’est qu’il a ensuite soutenu sans opposer la moindre résistance les mesures d’austérité imposées par le gouvernement Monti entre l’automne 2011 et le printemps 2013. Une fois que Bersani s’est vu contraint à la démission après un résultat électoral décevant, Renzi a pris les rênes du parti et a exigé peu après le poste de Président du Conseil. Renzi était étranger aux traditions politiques dont se réclamait le Parti démocrate. Son projet était de repositionner le parti vers le centre et de saisir l’opportunité présentée par la fin du berlusconisme approchant. Aux européennes de 2014, qui correspondaient au moment de plus grande faiblesse de Berlusconi, cela a fonctionné. Mais ce résultat a ensuite été démenti par tous les scrutins successifs – le Parti démocrate a perdu, entre autres, des villes telles que Rome, Turin, Gênes, Venise – et le rejet de la réforme constitutionnelle au référendum de 2016. Suite aux résultats plutôt modestes des gouvernements Renzi puis Gentiloni, mais également suite à la scission d’une partie de la gauche et de certains scandales bancaires graves touchant des personnalités proches de Renzi, le parti est arrivé lourdement fragilisé aux élections, avec une offre électorale d’observance européenne très stricte. De plus, Renzi a privilégié le principe de fidélité à sa personne dans la sélection des candidats, nommant ainsi souvent des quasi inconnus aux candidatures pour les circonscriptions uninominales. Il ne faut pas oublier, enfin, la perspective, officiellement niée mais évidente, d’un accord avec Berlusconi, certainement pas populaire auprès de son électorat traditionnel.

Par souci de complétude, il faut citer les autres partis en lice. À gauche : la liste menée par Emma Bonino, avec un programme ultra pro-européen et coalisée avec le Parti démocrate ; les sécessionnistes du Parti démocrate, au sein de la liste Liberi & Uguali [Libres & Egaux] (L&U), qui ont proposé un programme classique de welfare et d’intervention étatique, une liste de gauche radicale enfin, nommée Potere al popolo [Le pouvoir au peuple]. À droite : Fratelli d’Italia [Frères d’Italie, « Fratelli d’Italia » étant les premiers mots de l’hymne national], constitué de quelques ex-néofascistes, provenant pour la plupart du Movimento sociale italiano [Mouvement social italien] et coalisés avec Forza Italia et la Lega ; deux listes ouvertement fascistes enfin : Forza nuova [Force nouvelle] et Casa Pound [du nom du poète américain (XXe siècle) ayant soutenu le fascisme de Mussolini].

Les différents partis en lice aux élections de mars 2018.

On peut, pour finir, tirer des informations complémentaires sur l’offre électorale proposé par les partis à partir de la sociologie de leurs élus. Avec toutes les précautions nécessaires, les données du Parlement nous renseignent de façon intéressante. Le groupe parlementaire du M5S est constitué de 13 % d’avocats (une profession traditionnellement très présente au Parlement), 11 % de salariés, du public comme du privé, 17% de prétendus entrepreneurs, 7 % d’enseignants, 7 % de médecins. Le seul et unique ouvrier élu au Parlement serait issu du M5S. Le reste se répartit entre les métiers les plus divers : consultants, chefs d’entreprise, experts, militaires, journalistes, etc. Le groupe du Parti démocrate est constitué quant à lui de 14 % d’avocats, du chiffre remarquable de 13 % de fonctionnaires du parti lui-même, 9 % de chefs d’entreprise auto-désignés, 9 % d’universitaires, 9 % de salariés, 7 % de journalistes, 4 % d’entrepreneurs. Un métier traditionnellement très apprécié des partis de centre-gauche, celui d’enseignant, est réduit à la portion congrue avec 4 %. Le profil de Forza Italia est en tout point conforme aux attentes : 21 % d’entrepreneurs, 15 % d’avocats, 9 % de chefs d’entreprise, 6 % de journalistes, 6 % d’universitaires. Plus un médecin, deux enseignants, deux salariés. Quant à la Lega : 10 % de ses députés déclarent comme profession élu local, une catégorie absente pour les autres partis ; 12 % sont avocats, 13 % entrepreneurs, toujours 13 % salariés, 3 % journalistes. En règle générale, les trois-quarts des députés du M5S ont des diplômes universitaires (allant jusqu’au doctorat), c’est le cas des deux-tiers des députés du Parti démocrate et de Forza Italia, de 60 % des élus de la Lega. Une autre donnée : au sein du groupe M5S, on dénombre 45 % de femmes et 75 % des élus ont moins de 40 ans. Au sein des groupes parlementaires du Parti démocrate, de Forza Italia et de la Lega, on dénombre environ un tiers de femmes et la part des moins de 40 ans est respectivement de 20, 10 et 40 %. De ce point de vue, difficile de nier que le personnel politique des quatre concurrents principaux donne à voir des profils aussi différents les uns des autres que cohérents avec leur cible électorale.

Le principal sujet de la campagne électorale a été de savoir comment contenir le M5S. Accusé de populisme, il a vu se mobiliser contre lui, avec le soutien de certains grands journaux et des plus grandes chaînes télévisées (dont certaines possédées par Berlusconi), le Parti démocrate et Forza Italia, qui ont confirmé, ce faisant, leur intention de passer un accord après les élections. L’autre grand sujet a été la lutte pour la succession de Berlusconi lui-même, protagoniste incontesté de la politique dans la péninsule depuis un quart de siècle. D’un côté, Salvini s’est ouvertement porté candidat pour tout le centre-droit. De l’autre, tandis que le centre-gauche perdait, avec le déclin de Berlusconi, le grand ennemi qui l’avait jusque-là poussé à s’unir (et voilà qui aide à comprendre la scission de Liberi & Uguali), le secrétaire du Parti démocrate s’est à son tour positionné en chef d’orchestre d’une cartographie politico-électorale nationale redessinée, en se déplaçant vers le centre donc. C’est un dessein que Renzi a confirmé en arborant avec emphase son accord avec Macron. Il faut reconnaître à Berlusconi qu’il s’est battu comme un lion pour entraver aussi bien les projets des deux hommes, Salvini comme Renzi.

La parole aux électeurs

Comment les électeurs ont-ils réagi ? En partant d’un regard d’ensemble, la première donnée à retenir est l’augmentation de deux points de l’abstention : 73 % des inscrits ont voté, contre 75 % en 2013. Malgré les apparences, ce n’est pas un mauvais résultat. Au contraire. En 2013, les bureaux de vote ouvraient le dimanche et le lundi matin. Le 4 mars 2018, le dimanche uniquement. Il s’est aussi agi d’une campagne électorale très pauvre, puisque le remboursement des frais de campagne a été supprimé. Globalement donc, et malgré les prévisions des sondages, la participation est restée stable. On observe toutefois quelques différences entre Nord et Sud. Une légère diminution a eu lieu au Nord, tandis que dans certaines régions méridionales où la participation est traditionnellement plus basse, le nombre d’abstentionnistes a même diminué par rapport à 201312.

Dans l’ensemble, la coalition de centre-droit a obtenu environ 12 200 000 voix, presque deux millions de plus qu’en 2013. La Lega a été la grande gagnante, puisqu’elle a quadruplé son score et obtenu 5 700 000 voix, aux dépens de Forza Italia. Il faut garder en tête qu’aux élections de 2013 une liste centriste emmenée par Mario Monti était en lice qui, avec ses 3 500 000 de voix, avait considérablement affaibli le centre-droit. Au centre-gauche : le Parti démocrate a obtenu 7 500 000 de voix, auxquels on peut ajouter le 1 100 000 des sécessionnistes de Liberi & Uguali. Le total est loin des 10 000 000 de voix remportées par la liste menée par Bersani cinq ans auparavant, et encore plus loin du chiffre record de 14 000 000 atteint par le Parti démocrate en 2008. Avec 10 750 000 voix, le M5S a au contraire progressé de 2 000 000 par rapport au scrutin précédent, confirmant non seulement sa place de premier parti, mais enregistrant une augmentation sans précédent pour un parti déjà installé sur le marché électoral. Pour finir : la liste de gauche radicale (Potere al popolo) a obtenu 370 000 voix, tandis que les deux listes ouvertement fascistes (Casa Pound et Italia agli Italiani-Forza Nuova) ont à peine dépassé 400 000 voix.

Les données sur les transferts électoraux élaborées par deux importants instituts de sondage, SWG13 et IPSOS14, aident à comprendre les choix des votants. Pour IPSOS, 76 % des électeurs M5S avaient déjà voté pour ce parti en 2013. D’après SWG, 58 % des électeurs M5S ont confirmé leur vote de 2013, tandis que 10 % seraient issus des rangs des électeurs du Parti démocrate (en 2014 aux élections européennes) et 20 % des abstentionnistes de 2013, 6 % de Forza Italia et de la liste Monti. Les données IPSOS ne diffèrent pas énormément : le M5S recevrait les voix de 14 % d’anciens électeurs de gauche et 8 % d’anciens électeurs Forza Italia. Un tiers des électeurs de Forza Italia (d’après IPSOS) passerait à la Lega, un quart d’après SWG. Selon SWG, 8 % des électeurs de la Lega environ proviendrait du M5S, 6 % pour IPSOS. Les deux instituts concordent pour dire que les transferts depuis la gauche vers Forza Italia et la Lega sont rares. D’après IPSOS, ceux qui ont voté pour Monti en 2013 se redistribueraient à 30 % pour Forza Italia, 30 % pour le Parti démocrate, 10 % pour la droite de Fratelli d’Italia et 8 % pour la Lega. Quant au Parti démocrate, 43 % de ses électeurs de 2013 lui conserveraient leurs voix, 14 % passeraient au M5S et 22 % choisiraient l’abstention. Enfin, une donnée inquiétante est relevée par le sondage IPSOS : 35 % des jeunes se seraient abstenus. Les élections régionales qui ont suivi dans le Molise et le Frioul-Vénétie julienne vont dans le même sens.

Le sondage IPSOS fournit également des informations sur la sociologie des électeurs15. Le Parti démocrate remporterait son plus grand succès auprès des électeurs les plus âgés et des retraités. La liste Bonino, coalisée avec le Parti démocrate, serait plutôt appréciée parmi les diplômés du supérieur, les étudiants, les classes moyennes et supérieures, autant de voix perdues pour le Parti démocrate lui-même. La Lega obtiendrait un grand nombre de voix particulièrement chez les artisans et les travailleurs indépendants, mais également les ouvriers et les femmes au foyer. Tandis que le M5S serait désormais un parti pleinement représentatif de la société italienne. Même s’il faut remarquer que c’est le parti pour lequel votent en priorité les diplômés du supérieur, avec 29,3 %, devant le Parti démocrate avec 21,8 %, habituellement considéré comme le parti préféré des classes instruites. Le M5S serait également le choix de 36,1 % des titulaires du baccalauréat (contre 16,1 % pour le Parti démocrate). 31,2 % des chefs d’entreprise et des entrepreneurs voteraient aussi M5S, 31,8 % des travailleurs indépendants-commerçants-artisans, 36,1 % des salariés-enseignants, 37 % des ouvriers, 37,2 % des chômeurs et des étudiants. Le M5S serait également le premier parti dans toutes les catégories professionnelles (il n’est devancé par le Parti démocrate que dans la catégorie des retraités). Il battrait même la Lega et Forza Italia chez les entrepreneurs et les chefs d’entreprise, les ouvriers, les étudiants et les femmes au foyer. Tout comme ce serait aussi le parti le plus populaire parmi les employés du secteur public, jusque-là proches du centre-gauche. Enfin, Liberi & Uguali remporterait le plus de succès au sein des groupes sociaux ayant déserté le Parti démocrate : les classes moyennes, les étudiants, les diplômés du supérieur.

Que la Lega obtienne un vaste succès auprès des classes populaires n’est pas une surprise, comme d’aucuns semblent l’avancer. En premier lieu, les données électorales ne permettent pas de repérer une quelconque transmigration d’ampleur depuis les partis de gauche. Les électeurs des classes populaires qui votent pour la Lega sont probablement les mêmes qui votaient autrefois Forza Italia, et pour la Démocratie chrétienne encore auparavant. La composition de ce qui demeure du Parti démocrate est plus ambivalente. D’une part, les données sur le vote urbain, en cohérence avec de nombreux partis de gauche en Europe, en font le parti des classes moyennes instruites, des classes aisées cosmopolites, des groupes sociaux intéressés par les droits LGBT et par le testament biologique, et les plus enclins à se montrer généreux envers les migrants16. Inversement, grâce aux électeurs les plus âgés, restés fidèles à la tradition de gauche, le Parti démocrate conserverait un enracinement dans les classes populaires. Un sondage mené par la CGIL [Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Confédération Générale Italienne du Travail], le syndicat autrefois proche du Parti communiste et du Parti socialiste, dernièrement fort maltraité par Renzi, montre qu’au sein de ses 5 000 000 d’inscrits, dont la moitié sont des retraités, 35 % voteraient pour le Parti démocrate, 33 % pour le M5S, 10 % pour la Lega et 11 % pour Liberi & Uguali17. A en croire les choix des électeurs, le M5S occuperait si ce n’est l’espace de la gauche, du moins un espace contigu.

Sud, Centre, Nord

Aux dires du gouvernement en place et du Parti démocrate, la crise économique et financière serait désormais surmontée. Il semblerait toutefois qu’une grande part des électeurs ne soit pas de cet avis comme l’atteste la géographie électorale. Outre la différence de vote entre les grands centres urbains (plus favorables à la gauche, surtout en centre-ville) et les banlieues et la province, la différence qui a compté le plus se situe entre les grandes zones géographiques du Sud, du Centre et du Nord. Au Sud, l’offre électorale du M5S a fait fureur. Au Centre et au Nord, la Lega a engrangé un sérieux progrès. Tentons maintenant d’observer plus en détail les résultats pour chacune de ces trois zones, à commencer par le Sud18.

Cartographie des résultats électoraux à la Chambre des députés et au Sénat, 2018.

Aux élections de 2013 le M5S avait déjà dépassé 25 % des voix dans cette partie du pays, sans pour autant trop se démarquer du résultat national. En 2018, alors qu’il augmentait modérément au Centre et au Nord, le M5S a dépassé d’un coup les 40 %. Quant au centre-droit, il a maintenu dans le Sud, et même légèrement amélioré, ses scores de 2013, tandis que le Parti démocrate, de même que Liberi & Uguali ont subi une sévère défaite, aisément explicable par l’inadaptation de l’action de représentation et de gouvernement national et local des autres forces politiques.

Il était clair d’emblée que le Sud représentait un enjeu énorme. En effet, depuis Rome et jusqu’au Sud de la péninsule, Sardaigne et Sicile incluses, le M5S est devenu le premier parti aussi bien en termes de voix que de sièges au Parlement. Dans le Latium, le M5S a obtenu 35 % des voix (10 de plus qu’en 2013), dans les Abruzzes il a atteint 40 %, dans les sept autres régions méridionales 47 % (15 % au-dessus du résultat national), et 60 % des sièges parlementaires. Naturellement, à y regarder de plus près, la situation dans les régions et les circonscriptions méridionales apparaît plus complexe. Dans les provinces du Nord de la Calabre, par exemple, le M5S atteint 50 %, dans ses provinces méridionales il plafonne à 37 %19. Mais cela ne change pas la lecture d’ensemble.

Au regard du passé, et malgré une légère progression par rapport à 2013, le résultat des partis de centre-droit a été très décevant. Les 30 % recueillis dans cette partie de l’Italie sont inférieurs de sept points au résultat national. Un résultat d’autant plus maigre si l’on pense que l’UDC (Unione dei democratici cristiani e di centro) [Union des démocrates chrétiens et du centre], très bien enracinée dans ces régions, ayant soutenu la liste Monti en 2013, s’était associée cette fois au centre droit, auquel a manqué la dynamique apportée par la Lega pour le Centre et le Nord. Le million de voix obtenu et les 23 élus de la Lega ne sont pas indifférents, mais ce sont des chiffres bien bas comparés à ceux du Centre et du Nord. Le pourcentage de vote pour la Lega tourne le plus souvent autour de 5-6 %, et n’atteint 10 % que dans le Latium et le Molise. Cela n’ôte rien au fait que le discours xénophobe a reçu un écho : certains résultats montent jusqu’à 10-15 % dans certaines régions où l’immigration saisonnière est abondante (par exemple pour la cueillette des oranges), et où les immigrés se sont rebellés contre les conditions d’extrême indignité dans lesquelles ils vivent20.

Alors qu’il était au pouvoir dans presque toutes les régions méridionales, le Parti démocrate et ses alliés ont obtenu un résultat catastrophique. Même en unissant leurs forces, ils n’ont pas atteint les 16 %, perdant plus de 7 % de voix par rapport à 2013. Comme dans tout le pays, le Parti démocrate s’en est un peu mieux sorti dans les quartiers bourgeois de grandes villes comme Naples, Palerme et Rome, mais a eu des mauvais résultats dans les quartiers populaires21. Les candidats particulièrement qualifiés constituent une relative exception : le cas de Paolo Siani à Naples est exemplaire : médecin, frère d’un journaliste assassiné par la camorra en 1985, il n’est néanmoins arrivé qu’en deuxième position derrière le candidat M5S. Il est certain que le Parti démocrate ne peut imputer aux sécessionnistes de Liberi & Uguali ses malheurs, étant donné que ces derniers obtiennent leurs meilleurs résultats là où le Parti démocrate est fort, et se trouvent en difficulté là où le Parti démocrate l’est aussi. À l’évidence, les électeurs – à peu de choses près les mêmes pour les deux formations : les classes moyennes et supérieures, urbaines et instruites – perçoivent les sécessionnistes non pas comme une alternative mais comme une formation sœur, quoi que distincte.

C’est bien connu, l’interprétation des choix et de la volonté des électeurs représente un enjeu fondamental du combat politique. Une interprétation qui a rencontré un vif succès dans les grands quotidiens nationaux, chez les perdants du Parti démocrate et du centre-droit, veut que dans le Sud la proposition d’instaurer un « revenu de citoyenneté » mise en avant par le M5S ait été décisive. Il s’agirait de la énième confirmation d’un trait culturel indélébile de la société méridionale, à savoir sa propension à dépendre des mesures d’assistance mises en place par les politiciens et par l’État. En réalité, le revenu de citoyenneté est une mesure de welfare, dont on parle dans l’Europe entière, et sans nul doute fort appréciée, alors que le vote en faveur du M5S a constitué une rébellion ouverte contre le clientélisme.

Le mouvement dispose bien de militants très actifs, mais peu enracinés localement. Les relations interpersonnelles, qui comptent beaucoup au Sud traditionnellement, ne comptent pas pour le M5S. Son personnel politique est fait de jeunes, recrutés parmi les nombreux diplômés du supérieur ou titulaires du baccalauréat, dénués de tout passé politique et de toute expérience appréciable en matière de gouvernement local, alors que les mairies tenues par le M5S sont en grande partie concentrées au Centre et au Nord. Le vote en faveur du M5S représente avant tout un vaste mouvement subversif concernant une portion de la société italienne négligée depuis des décennies et laissée en proie à des politiques gouvernementales devenues inefficaces, surtout en temps de graves restrictions budgétaires.

Plusieurs reportages journalistiques confirment cette seconde lecture. On n’en citera que deux. Pomigliano d’Arco est une ville de 40 000 habitants aux portes de Naples. Les politiques d’intervention extraordinaire y avaient fixé une grande usine Fiat de 7 000 ouvriers environ, sans compter les nombreux emplois dérivés. Ces dernières années, Fiat a restructuré l’usine, licencié une partie des ouvriers et marginalisé sans pitié les syndicats. En 2015, Marchionne, le PDG de Fiat, et Renzi Président du Conseil s’y sont rencontrés, et Renzi a publiquement attribué à Marchionne plus de crédit dans la défense de l’emploi qu’aux syndicats. À Pomigliano, le M5S a remporté 64 % de voix, le Parti démocrate et Forza Italia 11 %. Dix ans plus tôt, le centre-gauche était à 40 % et encore à 33 % en 201322.

Les corrélations entre géographie industrielle et résultats électoraux : l'exemple napolitain.

À gauche : l’usine de construction automobile (Fiat) de Pomigliano di Arco.

À droite : les chantiers navals de Castellamamare di Stabia, fondés en 1783.

À quelques kilomètres de là se trouve Castellammare di Stabia, 65 000 habitants, siège d’un chantier naval florissant depuis la fin du XVIIIe siècle. Ici, le M5S a obtenu 46 %, le centre-gauche 15 %, Forza Italia 22 % et la Lega presque 4 %. Le chantier naval est en crise depuis des années. Fincantieri, qui vient de s’unir aux Français de STX, a depuis longtemps détourné la production vers d’autres chantiers, en particulier au Nord. Un cadre syndical déclare au journaliste qui l’interroge :

Les voix pour le M5S ont été une rébellion … À Castellammare, à Torre Annunziata tu touches du doigt la pauvreté. Les parents sont en prison et leurs enfants circulent armés. Le centre-gauche a tourné le dos aux travailleurs. La région de Vincenzo De Luca, du Parti démocrate, finance avec des fonds européens les travaux d’utilité publique, qui sont une affaire en or pour les sociétés gérant les appels d’offre et se transforment en des revenus misérables de 400, 500 euros mensuels versés aux destinataires23.

Le vote en Italie centrale a également été un mouvement subversif, dans une région qui était autrefois appelée la « zone rouge », avec Florence et Bologne pour capitales, et où le Parti communiste a gouverné sans discontinuer pendant un demi-siècle. La cohésion politique de la zone rouge était remise en question depuis longtemps. Le Parti communiste s’est tout d’abord recyclé comme Partito democratico della sinistra [PDS, Parti démocrate de la gauche], puis comme Democratici di sinistra [DS, Démocrates de gauche], avant de fusionner avec une partie des héritiers de la Démocratie chrétienne. C’est ainsi qu’est né le Parti démocrate, qui a toutefois consumé en un quart de siècle le lien étroit que le Parti Communiste entretenait avec son électorat. Le Parti démocrate a perdu durant cette dernière décennie des mairies très importantes les unes après les autres, généralement au profit du M5S. Lequel avait atteint aux élections de 2013 des pourcentages allant de 25 à 30 %, avant de gagner encore 3-4 points aux dernières élections.

La donnée la plus surprenante réside toutefois dans l’avancée de la Lega, qui a soustrait à Forza Italia, le parti de Berlusconi, les deux tiers de son électorat. En somme, une radicalisation des électeurs à droite a eu lieu. Une partie du pays à laquelle Putnam accordait une dotation particulièrement élevée en capital social, une tradition profonde de culture civique, vient d’accueillir avec enthousiasme l’offre électorale xénophobe et sécuritaire de de la Lega de Salvini. La formation qui en pâtit le plus est bien le Parti démocrate. Qui, avec un pourcentage de 25 %, se retrouve même en troisième position dans de nombreuses circonscriptions. Que se passe-t-il donc dans ces contrées ?

On peut formuler au moins deux hypothèses24. La première fait porter la responsabilité sur les transformations de l’économie. La crise économique a lourdement frappé les économies locales de la zone rouge, fondées sur les PME, déjà en difficulté du fait de la concurrence internationale25. Le taux d’emploi a diminué en Italie centrale beaucoup plus que dans les régions septentrionales (-1,4 % contre -0,4 %). Dans les Marches, où le M5S et la Lega ont remporté leurs plus grands succès, la chute est plus forte que dans le Sud (-2,6 % contre -2,5 %). Le taux de chômage des jeunes s’est révélé encore plus sensible (+18,5 % contre +16,6 % à l’échelle nationale) et la baisse du PIB par tête qui, durant les premières années de la crise entre 2007 et 2012, a atteint des valeurs négatives (-3,9 %) largement supérieures à celles du Nord (-1,2 %) et du Sud (-1,7 %). Dans les zones où le taux d’emploi est le plus bas, le Parti démocrate a perdu plus de voix encore que dans les zones à hauts revenus et avec un taux d’emploi plus élevé.

Casa del popolo di Grassine (Bagno a Ripoli), années soixante.

La deuxième hypothèse est d’ordre politique et culturel. Dans ces régions, la fin du Parti communiste a correspondu à la disparition d’une instance de représentation fondamentale, de gouvernement, de protection sociale et d’éducation civique. Les communistes au pouvoir (associés aux socialistes) ont toujours eu une réputation de constituer une classe dirigeante de qualité, attentive aux exigences de la société locale, au développement économique, aux besoins en services publics. Le parti était dans le même temps une vaste structure associative26, dont le symbole et le point de référence étaient les « Maisons du peuple ». À partir de 1989, la disparition du parti a entraîné l’abandon, par ses successeurs, de ses techniques de constitution et de préservation de l’électorat. Les partis de masse d’antan ont disparu dans toute l’Europe. L’avis le plus courant veut que leur disparition ait été inévitable. Les changements sociaux et économiques, la différenciation sociale, le renouvellement des formes de communication politique, leur rejet par les générations les plus jeunes, seraient autant de causes de cette disparition. En réalité, le M5S et la Lega démontrent que le militantisme et la participation civique ne se sont pas taris du tout. Quoi qu’il en soit, dans les régions de l’Italie centrale s’est éteint un dispositif original, et sans doute exceptionnel, de gouvernement de la vie collective. Par conséquent, la forme unique du sens civique, cultivée par le Parti communiste et qui avait suscité l’admiration de Putnam, s’est décomposée, ainsi que la cohésion sociale entre classes moyennes, petits et moyens entrepreneurs et travailleurs indépendants tissée par le parti et les pouvoirs en place dans les régions, les provinces et les mairies aux mains des communistes, qui se sont désagrégées.

Venons-en enfin aux régions du Nord, la partie la plus industrialisée du pays. Le Nord n’est pas une zone homogène, ni socialement, ni politiquement parlant, il en va de même pour le Sud. Jusqu’à la fin du XXe siècle, la cartographie politico-électorale le découpait en deux : le « triangle industriel » à l’Ouest (le Piémont, la Ligurie, une grande part de la Lombardie), politiquement plus incertain, et la « zone blanche » à l’est (le Triveneto et quelques provinces lombardes contiguës), dominée par la Démocratie chrétienne. Cette cartographie s’est progressivement brouillée pour au moins trois raisons. La première est le déclin de la grande industrie à l’Ouest et la diffusion des PME dans le Triveneto qui constitue aujourd’hui, Milan mise à part, la part économiquement la plus dynamique au Nord ; la deuxième raison est la disparition du grand parti catholique (la Démocratie chrétienne) ; la troisième raison a trait aux gouvernements régionaux. La Vénétie et la Lombardie sont gouvernées depuis des années par le centre-droit et depuis dix ans au moins, elles sont coiffées par des présidents issus de la Lega. Ce dernier point aide à expliquer pourquoi aux élections du 4 mars 2018 la Lega a gagné insolemment des voix, au point d’atteindre les 30 % et d’étouffer Forza Italia. En revanche en Piémont et en Ligurie la Lega a gagné des voix, mais en plafonnant 10 % en dessous de sa moyenne générale dans tout le Nord.

Quant au M5S, dès 2013 il remportait environ un quart des voix, à l’Est comme à l’Ouest. Cette fois, il a gagné 4 points rien qu’en Lombardie : pour prospère que soit le Nord, le sentiment de mal-être y est courant, au sein des jeunes générations notamment, à quoi s’ajoute la déception vis-à-vis des partis de gauche. Le Piémont en offre un exemple où dans la province de Turin le Parti démocrate a imposé aux populations locales la construction du grand tunnel ferroviaire vers la France. A l’inverse, le M5S a pris parti pour les populations locales opposées au tunnel.

Le Parti démocrate et le centre-gauche sont partout en déclin, tout comme Forza Italia. Il ne parvient à défendre sa place que dans certaines circonscriptions urbaines de Milan, de Turin, de Venise, confirmant ainsi qu’il est le parti des classes aisées et éduquées. À Turin, dans la circonscription du centre-ville, le Parti démocrate a atteint 40 %, et même la liste sécessionniste de gauche a obtenu l’un de ses meilleurs scores. En revanche, une part non négligeable de son électorat de banlieue et des quartiers populaires semble acquise au M5S. C’est un cas intéressant en particulier parce que depuis deux ans à Turin, le maire du Parti démocrate a été remplacé par une maire du M5S, qui fait l’objet, de la part de la presse locale, d’une campagne de critiques, incessantes et sévères, pointant sa médiocrité.

Si pour le M5S le résultat électoral a été une confirmation, la nouveauté réside dans le score de la Lega, vraiment très élevé à l’Est, mais conséquent à l’Ouest aussi. L’interprétation la plus banale en situe la cause dans son discours xénophobe et dans le déclin personnel de Berlusconi. Mais des explications plus complexes ne font pas défaut. En Lombardie et en Vénétie, non seulement la Lega fournit les deux présidents de région, mais de ses rangs sont également issus de nombreux maires et élus locaux, dont la réputation est plutôt bonne. De sorte que la Lega dispose d’un appareil organisationnel solide et ramifié. Elle a fait aussi surir surgir un réseau de militants très actifs, à la différence du Parti démocrate ou de Forza Italia. Après la disparition de la Démocratie chrétienne, qui s’appuyait sur le réseau des paroisses et des associations catholiques, la Lega l’a remplacée, faisant figure de parti de gouvernement fiable, enraciné dans la société locale et attentif à en défendre les intérêts. De son côté, le déclin de la présence sociale de l’Église catholique a fait tomber certains freins inhibiteurs. Les paroisses résistent dans l’ensemble et le volontariat catholique est actif, en particulier pour l’accueil des migrants. Mais les appels à la solidarité du pape François trouvent un écho très limité dans la population. Encore une fois, cela démontre que les cultures politiques ne sont pas un héritage du passé mais qu’elles dépendent pour bonne part des institutions qui les forment et s’emploient à les préserver.

Pour ce qui est de la Lega, qui a renoncé au sécessionnisme de ses débuts – elle ne rêve plus d’une Padanie [Padania, de la plaine du Pô] comme d’une nation séparée du reste de l’Italie – elle promeut dernièrement un mouvement autonomiste fort combatif. En Lombardie et en Vénétie se sont tenus deux référendums (consultatifs), exigeant une plus grande autonomie vis-à-vis de l’État, toujours tenu pour responsable non pas tant des conditions difficiles dans lesquelles se trouve le pays, mais plutôt des lenteurs, inefficacités et autres gâchis imputés aux structures publiques. À bien y regarder, on s’aperçoit que la Lega représente un malaise ambivalent. C’est encore, comme à ses débuts, le malaise de la périphérie des régions riches. Il existe bien au Nord des portions de la société très fragiles, comme l’indique le fait que là aussi le risque de basculement dans la pauvreté a crû sensiblement : de 8,3 % en 2006 à 15 % en 201627. Dans l’ensemble, l’ascenseur social est bloqué dans le Nord aussi par rapport à il y a cinq ans : c’est le cas pour 67 % de la population, il est même descendu pour 30 % d’entre elle28. La Lega réussit même à représenter aussi le malaise des secteurs les plus dynamiques du monde entrepreneurial, ceux-là mêmes qui ont réagi à la grande crise financière et se sont réorganisés, pour être en mesure de tenir la compétition sur les marchés internationaux. Pour ces derniers, l’exigence de plus grande autonomie avancée par la Lega, de même que l’exigence d’une coupe substantielle dans la charge fiscale, sont plus que bienvenues.

La xénophobie de la Lega, pour l’heure, n’est peut-être qu’un supplément. Qu’une bonne partie des petits entrepreneurs, professionnels, ouvriers qui votent pour la Lega aient peur des migrants, et donc les rejettent, c’est possible. Toutefois, bien qu’il ne faille pas sous-estimer ce phénomène, il ne faut pas non plus le surestimer. Ce qui conduit à ne pas le surestimer, c’est non seulement le fait que les manifestations d’intolérance son très épisodiques, mais aussi qu’on n’observe pas de transfert consistant des électeurs de gauche vers la Lega, pas même dans les classes les plus défavorisées, auprès desquelles des sujets tels que la sécurité, la concurrence déloyale des immigrés, les privilèges qui leur sont accordés par les autorités gouvernementales devraient prendre le plus : à en croire les données sur les flux, le passage du Parti démocrate à la Lega est infime. La xénophobie est sans nul doute un danger. Mais c’est un danger dont il faut chercher les causes dans les conditions sociales et économiques sur lesquelles la Lega greffe son offre politique, xénophobe, identitaire et souverainiste, des attaques dénonçant l’incapacité des gouvernements à négocier avec l’Europe soit une aide plus efficace sur les sujets liés à l’immigration, soit un frein aux politiques d’austérité. Si cette interprétation est correcte, une nouvelle confirmation des politiques d’austérité imposées par les institutions européennes risque seulement de renforcer et de diffuser les sentiments xénophobes. C’est un danger dont il faut tenir le plus grand compte.

Conclusion

Si les électeurs italiens ont rebattu les cartes de la cartographie électorale, celle-ci est loin d’être stable pour autant. Après une révolution, l’ordre ne se rétablit jamais sans difficultés. Anticipant leur revers électoral, le Parti démocrate et Forza Italia avaient tenté de se tirer d’affaire en brandissant l’épouvantail de la menace populiste et en élaborant une énième réforme électorale. Si les électeurs avaient voté comme ils l’espéraient, une union sacrée des partis favorables aux politiques néolibérales et à l’Europe, contre le populisme, serait apparue, comme c’est le cas en France et en Allemagne. L’Italie serait alors rentrée dans le rang. Mais si chacun des deux partis avait eu la mémoire moins courte, ils se seraient souvenus qu’en Italie les lois électorales ont toujours déçu les attentes de ceux qui les avaient élaborées à leur propre avantage. Les quatre-vingt-sept jours d’attente avant la formation d’un nouveau gouvernement, grâce à un accord (curieusement qualifié de « contrat » plutôt que de coalition !) entre le M5S et la Lega, témoignent que cette fois-ci la loi électorale a donné lieu à un Parlement (presque) introuvable. La complexité de la situation résulte aussi du fait qu’après vingt-cinq ans de concurrence entre droite et gauche régulée par des règles majoritaires, les concurrents ont oublié les règles du régime proportionnel, selon lesquelles les majorités se forment au Parlement au lendemain des élections.

Sans doute, le 5S a-t-il remporté un succès extraordinaire. Cependant, il demeure fragilisé par une classe dirigeante inexpérimentée, qui a fait de la critique des autres partis sa raison d’être fondamentale. Compte-tenu des résultats, la perspective la plus raisonnable aurait été un accord avec le Parti démocrate, auquel le M5S se rapproche tant par la sociologie de son électorat, provenant largement de gauche, que par les intérêts qu’il défend. Toutefois, déçu par une défaite unanimement annoncée, le Parti démocrate a toujours refusé d’écouter les propositions du M5S, s’en tenant à dénoncer la menace populiste. C’est ainsi que le parti guidé par Di Maio a été repoussé dans les bras de la Lega, le seul trait d’union entre les deux partis résidant dans une critique de la politique conventionnelle.

Salvini, Di Maio et Berlusconi dans la peau des "Tricheurs" de Caravage (street art - Sirante).

Pour sa part, La Lega semble avoir remporté son pari de radicaliser les électeurs modérés et conservateurs, tout comme celui, jusqu’ici inimaginable, de leur offrir un leadership alternatif à celui de Berlusconi. Mais elle demeure un parti septentrional et il faudra voir si son discours xénophobe – et son action gouvernementale avec le M5S – lui permettra à l’avenir de se « méridionaliser » et de reléguer définitivement le leadership de Berlusconi.

L’avenir est imprévisible. Toutefois, si l’on observe le programme du cabinet finalement formé par le M5S et la Lega, dirigé par un professeur de droit inconnu de la scène politique, Giuseppe Conte, et tentant de concilier les programmes électoraux, très contradictoires, des deux partis, il est surtout difficile d'imaginer qu'il soit stable. Et rien non plus ne laisse présager que le malaise des électeurs soit sur le point de se dissiper. La chose la moins douteuse est que le 4 mars dernier en Italie s’est écrit un autre chapitre – confus, c’est certain – de la grande révolution électorale qui dernièrement secoue l’Occident : un mouvement intriguant aux yeux des observateurs, inconfortable pour les acteurs politiques et inquiétant pour les citoyens.

Notes

1

Je tiens à remercier Cecilia Biancalana et Domenico Fruncillo pour leur aide et leurs conseils. Ce texte a été traduit de l'italien au français par Giulia Puma.

2

Seymour Martin Lipset, Political Man. The Social Bases of Politics, New York, Doubleday, 1960.

3

Giuseppe Berta, Che fine ha fatto il capitalismo italiano ? Bologne, Il Mulino, 2017.

4

Carlo Trigilia, Gianfranco Viesti, La Crisi del Mezzogiorno e gli effetti perversi delle politiche, Il Mulino, n° 1, 2016, p. 52-61.

5

Robert D. Putnam, R. Leonardi, R. Y. Nanetti, Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton, 1993.

6

Lorenzo De Sio, Matteo Cataldi, Federico De Lucia (dir.), “Le Elezioni politiche del 2013”, Centro Italiano Studi Elettorali, 2013.

7

En 2015, les Italiens pensaient que le nombre d’étrangers en Italie dépassait 25 %. En réalité, leur nombre restait stable à 8 %, Il Post, lundi 27 mars 2017.

8

Michel Offerlé, Les Partis politiques, Paris, PUF, 2002.

9

Pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de cette formation originale, Piergiogio Corbetta (dir.), M5S. Come cambia il partito di Grillo, Bologne, Il Mulino, 2017 et Paolo Ceri, Francesca Veltri, Il movimento nella rete. Storia e struttura del Movimento 5 Stelle, Turin, Rosenberg & Sellier, 2018.

10

Par exemple : Cecilia Biancalana, « Dalla protesta al potere : il Movimento 5 stelle a Torino », Polis, Ricerche e studi su società e politica in Italia, n° 3, 2017, p. 329-356.

11

En réalité, pas plus que ses concurrents : Berlusconi règne en maître absolu sur Forza Italia, Salvini en chef incontesté de la Lega et Renzi a étouffé tout débat au sein du Parti démocrate. Cela étant dit, aucun d’entre eux ne s’érige en parangon de démocratie.

12

Sur ce sujet et plus généralement sur l’interprétation de ce scrutin : Barbara Bertoncin, Frattura di classe. Intervista a P. Feltrin, Una città, n° 247, mars 2018. On trouve un cadre d’ensemble dans Matteo Cavallaro, Giovanni Diamanti, Lorenzo Pregliasco, Una nuova Italia. Dalla comunicazione ai risultati, un'analisi delle elezioni del 4 marzo, Rome, Castelvecchi, 2018.

13

Termometro politico, 6 mars 2018.

14

Rapport d’IPSOS sur les élections italiennes de mars 2018.

15

TGCOM, 5 mars 2018. Voir également Davide Mancino, « Il voto ai partiti, il lavoro e il titolo di studio : esiste una correlazione ? », Il Sole/24 hore, 14 mars, 2018.

16

Andrea Maccagno, « Zone rosse : il centro sinistra si rinchiude nei centri urbani », Youtrend. Alberto Magnani, « Così vicine, così lontane. Perché città e province votano in maniera opposta », Il Sole/24 ore, 6 mars 2018.

17

Termometropolitico, 24 avril 2018.

18

Domenico Fruncillo, « Il voto al Sud, e quei pregiudizi da smontare », Sbilanciamoci info, 21 mars 2018. Voir aussi Marta Fana, Giacomo Gabbutti, « I numeri per capire il voto al sud », Internazionale, 23 mars 2018. Gianfranco Viesti, « Il divorzio tra il sud e il centrosinistra », Il Mulino, 23 avril 2018.

19

Vittorio Mete, « Calabria a 5 Stelle », Il Mulino, 16 avril 2018.

20

Claudio Dionesalvi, Silvio Messinetti, « Salvini torna a Rosarno. Sul carroccio del vincitore », Il Manifesto, 29 mars 2018.

21

Sur Naples, Adriana Pollice, « Barra e Scampia, il miracolo 5 Stelle parte dalle periferie », Il Manifesto, 22 mars 2018. Sur Rome, Federico Tomassi, « Il voto a Roma alle elezioni politiche e regionali del 2018 », 29 mars 2018.

22

Adriana Pollice, « Pomigliano, il ciclone Di Maio sulle ceneri della Fiat », Il Manifesto, 22 mars 2018.

23

Adriana Pollice, « Castellammare. Il cantiere langue e la povertà dilaga, ma il centrosinistra non se n’è accorto », Il Manifesto, 22 mars 2018.

24

Ces hypothèses sont formulées par Francesco Ramella, « Il voto nelle (ex) regioni rosse dell’Italia del mezzo », Il Mulino, 14 mars 2018.

25

Luca Orlando, « Da Sassuolo a Lecco, i distretti con la Lega. Bassi salari e lavoro la leva dei 5 Stelle al Sud », Il Sole/24 ore, 7 mars 2018.

26

Mario Caciagli, Addio alla provincia rossa. Origini, apogeo e declino di una cultura politica, Rome, Carocci, 2017.

27

Luca Orlando, « Da Sassuolo a Lecco, i distretti con la Lega. Bassi salari e lavoro la leva dei 5 Stelle al Sud », Il Sole/24 ore, 7 mars 2018. Voir également Daniele Marini, « Il Nord a due velocità è arrabbiato con la politica », La Stampa, 14 mars 2018.

28

Dario Di Vico, « Ecco chi ha votato Salvini. Non solo i dimenticati. Anche i vincenti della globalizzazione hanno scelto la Lega », Corriere della Sera, 18 mars 2018.

Bibliographie

Giuseppe Berta, Che fine ha fatto il capitalismo italiano ? Bologne, Il Mulino, 2017.

Barbara Bertoncin, Frattura di classe. Intervista a P. Feltrin, Una città, n° 247, mars 2018.

Cecilia Biancalana, « Dalla protesta al potere : il Movimento 5 stelle a Torino », Polis, Ricerche e studi su società e politica in Italia, n° 3, 2017, p. 329-356.

Mario Caciagli, Addio alla provincia rossa. Origini, apogeo e declino di una cultura politica, Rome, Carocci, 2017.

Matteo Cavallaro, Giovanni Diamanti, Lorenzo Pregliasco, Una nuova Italia. Dalla comunicazione ai risultati, un'analisi delle elezioni del 4 marzo, Rome, Castelvecchi, 2018.

Paolo Ceri, Francesca Veltri, Il movimento nella rete. Storia e struttura del Movimento 5 Stelle, Turin, Rosenberg & Sellier, 2018.

Piergiorgio Corbetta (dir.), M5s. Come cambia il partito di Grillo, Bologne, Il Mulino, 2017.

Claudio Dionesalvi, Silvio Messinetti, « Salvini torna a Rosarno. Sul carroccio del vincitore », Il Manifesto, 29 mars 2018.

Marta Fana, Giacomo Gabbutti, « I numeri per capire il voto al sud », Internazionale, 23 mars 2018.

Domenico Fruncillo, « Il voto al Sud, e quei pregiudizi da smontare », Sbilanciamoci info, 21 mars 2018.

Andrea Maccagno, « Zone rosse : il centro sinistra si rinchiude nei centri urbani », Youtrend, mars 2018.

Alberto Magnani, « Così vicine, così lontane. Perché città e province votano in maniera opposta », Il Sole/24 ore, 6 mars 2018.

Davide Mancino, Il voto ai partiti, il lavoro e il titolo di studio : esiste una correlazione ?, Il Sole/24 hore, 14 mars, 2018.

Daniele Marini, « Il Nord a due velocità è arrabbiato con la politica », La Stampa, 14 mars 2018.

Seymour Martin Lipset, Political Man. The Social Bases of Politics, New York, Doubleday, 1960.

Vittorio Mete, « Calabria a 5 Stelle », Il Mulino, 16 avril 2018.

Michel Offerlé, Les Partis politiques, Paris, PUF, 2002.

Luca Orlando, « Da Sassuolo a Lecco, i distretti con la Lega. Bassi salari e lavoro la leva dei 5 Stelle al Sud », Il Sole/24 ore, 7 mars 2018.

Adriana Pollice, « Barra e Scampia, il miracolo 5 Stelle parte dalle periferie », Il Manifesto, 22 mars 2018.

Adriana Pollice, « Pomigliano, il ciclone Di Maio sulle ceneri della Fiat », Il Manifesto, 22 mars 2018.

Adriana Pollice, « Castellammare. Il cantiere langue e la povertà dilaga, ma il centrosinistra non se n’è accorto », Il Manifesto, 22 mars 2018.

Robert D. Putnam, Robert Leonardi, Rafaella Y. Nanetti, Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993.

Francesco Ramella, « Il voto nelle (ex) regioni rosse dell’Italia del mezzo », Il Mulino, 14 mars 2018.

Lorenzo de Sio, Matteo Cataldi, Federico De Lucia (dir.), « Le Elezioni politiche del 2013 », Centro Italiano Studi Elettorali, e-book, 2013.

Federico Tomassi, « Il voto a Roma alle elezioni politiche e regionali del 2018 », 29 mars 2018.

Carlo Trigilia, Gianfranco Viesti, « La crisi del Mezzogiorno e gli effetti perversi delle politiche », Il Mulino, 1, 2016, p. 52-61.

Dario di Vico, « Ecco chi ha votato Salvini. Non solo i dimenticati. Anche i vincenti della globalizzazione hanno scelto la Lega », Corriere della Sera, 18 mars 2018.

Gianfranco Viesti, « Il divorzio tra il sud e il centrosinistra », Il Mulino, 23 avril 2018.