(Aix-Marseille Université - Laboratoire d'étude en Sciences des Arts (EA 3274))

Par « scène », j’entendrai ici un dispositif de présentation qui, basé sur une action menée au présent, partage avec le public un même espace et un même temps. La « scène », ainsi comprise, a pour critère principal la coprésence de ceux qui font et de ceux qui assistent, des performeurs et des spectateurs. Elle concerne évidemment le théâtre, mais également la danse, le cirque, la musique dès lors qu’elle est jouée live, et au final, toute pratique artistique dont les œuvres ne peuvent être reçues que sous forme de performance. La question que je souhaiterais poser, dès lors, est toute simple : à quelles conditions la structure scénique peut-elle représenter des événements historiques ? La réponse traditionnelle, aussi vieille que le théâtre lui-même, consiste dans un acte de reconstitution fictionnelle et une opération de feinte où l’acteur présent sur scène se fait passer pour quelqu’un qu’il n’est pas. Tout le théâtre historique, depuis Les Perses d’Eschyle jusqu’aux grandes pièces romaines de Shakespeare ou Corneille, est basé sur cette feintise ludique et cette fictionnalité fondamentale du jeu de l’acteur. Quand bien même chacune de ces pièces, Les Perses d’Eschyle, Jules César de Shakespeare ou Rodogune de Corneille, ne représenterait rien d’autre que des événements historiques attestés, quand bien même (condition plus radicale) elle ne mettrait dans la bouche de ses personnages que des paroles documentées et avérées, quand bien même en un sens tout serait « vrai », une part constitutive et inéliminable de fictionnalité demeure : celle-là même du jeu de l’acteur, fondé sur une substitution ludique d’identité. Et ce sont précisément cette substitution et ce jeu qui semblent rendre possible la représentation scénique de l’Histoire, la représentation, dans l’ici et le maintenant de la scène, du jadis et du là-bas des événements historiques.

Ce qui m’amène à resserrer la question. Non pas, en général : comment la scène peut-elle représenter l’Histoire ? À cette question, la tradition théâtrale répond depuis la nuit des temps. Mais, de manière plus aiguë ou problématique : comment la scène peut-elle représenter l’Histoire de manière non-fictionnelle ? Comment une action menée au présent et devant un public peut-elle générer une représentation d’événements passés qui ne soit pas ipso facto une fiction ? Deux voies principales semblent s’esquisser, aussi bien d’un point de vue théorique que dans les représentations théâtrales contemporaines sur lesquelles je vais m’appuyer : celle de l’assertion (narrative ou argumentative) et celle du document, voies qui ne sont nullement exclusives l’une de l’autre et que je vais désormais m’efforcer d’analyser.

Scènes d’assertion : parler en son nom propre

La fictionnalité théâtrale découlant de la substitution d’identité par laquelle un acteur se transforme en personnage, c’est bien une telle substitution que la représentation non-fictionnelle doit en principe s’interdire. L’impératif serait alors le suivant : que l’acteur ou le performeur se présente sur le plateau comme « celui qu’il est » et « non comme un autre », que son identité scénique soit en parfaite continuité avec son identité sociale et extra-représentationnelle, bref, qu’il parle et agisse en son nom propre, et puisse, à certains égards, être considéré comme personnellement responsable de son dire.

Comment offrir une représentation scénique du passé sans pour autant cesser de se présenter comme « celui que l’on est » ? La réponse la plus simple et la plus traditionnelle est celle de la narration. On retrouve alors la vénérable distinction opérée par Platon au livre III de La République entre mimèsis et diégèsis, entre imitation dramatique et « narration simple ». Or, contrairement à ce qu’affirment Platon et Aristote (qui sur ce point est son disciple), rien n’implique que l’espace théâtral soit par essence réductible à la mimèsis dramatique. Sur une scène, on peut certes imiter des actions, mais rien n’interdit, sur les plans logique ou artistique, de simplement les raconter. C’est d’ailleurs ce qu’accomplissent régulièrement le coryphée et le chœur dans la tragédie grecque. Cette option narrative entre certes en conflit avec l’idée aristotélicienne d’une spécificité du médium théâtral fondée sur la représentation en acte d’actions menées au présent (en vertu de laquelle tragédie et épopée, acteur et rhapsode, sont opposés). Pourtant, c’est bien une telle option, narrative et non plus dramatique, qui est au fondement même du projet brechtien de « théâtre épique », projet qui réactive, par-delà Platon et Aristote, la figure du coryphée-rhapsode dans le modèle simple du « démonstrateur » et de la « scène de la rue »1. Représenter scéniquement l’Histoire sans recourir à la fiction, ce serait réintroduire l’épique au sein du dramatique et proposer un théâtre avant tout basé sur l’acte narratif.

Une réserve, cependant. Ce qui garantit ici la non-fictionnalité, ce n’est pas la narrativité en tant que telle, mais de manière plus générale, et logiquement dissociée, le caractère non-feint des actes de langage accomplis par le performeur. Ces actes peuvent être fort divers : prière, injonction, injure, demande, promesse, etc. Dans le cas qui nous intéresse, ces actes devront d’abord être de nature assertive (en premier lieu : dire ce que les événements ont été). Rappelons alors les règles de l’assertion telles que formulées par Searle :

1. La règle essentielle : l’auteur d’une assertion répond [commits himself to] de la vérité de la proposition exprimée. 2. Les règles préparatoires : le locuteur doit être en mesure de fournir des preuves ou des raisons à l’appui de la vérité de la proposition exprimée. 3. La vérité de la proposition exprimée ne doit paraître évidente ni au locuteur ni à l’auditeur dans le contexte de l’énonciation. 4. La règle de sincérité : le locuteur répond de [commits himself to] sa croyance dans la vérité de la proposition exprimée2.

Le point qui importe ici est l’insistance de Searle sur l’idée d’engagement personnel comme fondement de l’acte assertif. Produire une assertion, c’est pouvoir répondre de la vérité de la proposition exprimée (règle essentielle) et de sa propre croyance dans la vérité de ladite proposition (règle de sincérité). Bien qu’accomplie au présent, sur la base de preuves ou de raisons antérieures (règles préparatoires), l’assertion a d’abord valeur d’engagement dynamique. En produisant une assertion au temps t1, je m’engage à pouvoir répondre, en un temps t1+x, de la vérité (et de ma propre croyance dans la vérité) de la proposition assertée. Seule une identité extra-fictionnelle et extra-scénique est apte à supporter ce type d’engagement qui déborde de très loin les limites temporelles de la représentation théâtrale. En d’autres termes : seules des « personnes réelles », identifiées comme telles, peuvent produire d’authentiques assertions sur une scène.

C’est donc l’acte assertif qui doit être pensé comme racine de la non-fictionnalité théâtrale. La narration ne constitue que l’une des formes possibles de cette non-fictionnalité, et n’est en tant que telle ni nécessaire (de nombreux actes assertifs ne sont pas de type narratif) ni suffisante (de nombreuses narrations sont précisément des fictions).

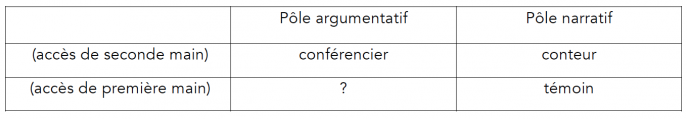

Ce point étant précisé, il est désormais possible de spécifier certaines figures ou formes de l’assertion théâtrale. Par souci de clarté, je distinguerai trois types idéaux, qui sont évidemment destinés à s’hybrider dans les œuvres et les performances singulières : le conférencier, le conteur et le témoin. Cette tripartition peut être engendrée à partir d’un double axe de variation, selon 1) le caractère (plus ou moins) narratif ou (plus ou moins) argumentatif du discours, et selon 2) le type d’accès cognitif (de première ou de seconde main) aux événements et aux faits rapportés. La combinatoire peut alors se disposer de la manière suivante :

Les figures de l'assertion : conférencier, conteur et témoin.

Le couple « argumentation/narration » esquisse un axe de variation plutôt qu’une franche démarcation : un récit a bien souvent valeur démonstrative, et réciproquement il est rare qu’une argumentation portant sur des événements historiques ne fasse pas ponctuellement usage de la narration. En revanche, la seconde polarité (accès aux événements de première ou de seconde main) semble dessiner une opposition bien plus tranchée : soit l’on a été directement témoin de ce que l’on rapporte (accès de première main), soit il s’agit de faits rapportés par d’autres (accès de seconde main), et tertium non datur. Cependant, tout événement historique, dès lors que je décide d’en parler publiquement, m’implique en tant que sujet et me rend par là-même apte à témoigner d’au moins une chose, à savoir, de ma propre position subjective par rapport à lui : comment en ai-je eu connaissance ? pourquoi est-ce que je décide d’en parler ? pourquoi est-ce que cela m’importe ? Pour n’importe quelle chaîne de transmission d’informations, si longue soit-elle, une posture de témoin peut toujours être rétablie au moins quant au dernier maillon et en appliquant les modalisateurs adéquats (« j’ai appris que… », « j’ai découvert que x grâce à y… », etc.). Si l’on admet une troisième variable qui serait le degré d’implication personnelle (émotionnelle, éthique, politique) du locuteur relativement aux faits rapportés, il paraît vraisemblable de soutenir que plus l’implication subjective est forte et plus le discours aura tendance à se subjectiver, le locuteur pouvant alors adopter une posture de témoin, y compris à propos d’événements auxquels il n’a pas personnellement assisté (témoigner, non pas des événements, mais de sa propre position de sujet face à eux).

Le conférencier tient en général un discours de type argumentatif et didactique, sans avoir été lui-même témoin des événements ou des faits rapportés (accès cognitif de seconde main). Le conteur décline la même figure en régime narratif (un accès de première main n’est pas une condition nécessaire). Le témoin, enfin, associe le régime narratif à l’expérience vécue en propre : il témoigne de ce qu’il a vu et de ce qui lui est arrivé3. La quatrième case du tableau, laissée vide, correspond à une zone d’hybridation possible entre témoin et conférencier : ainsi du témoin qui abandonnerait son récit factuel au profit d’une montée en généralité, ou du conférencier qui argumenterait à partir d’événements lui étant arrivés en propre4. Le conteur, quant à lui, est de par sa position au sein de la combinatoire naturellement destiné à s’hybrider, soit avec le conférencier par digression argumentative, soit avec le témoin par implication subjective forte ou accès cognitif de première main.

Sur la base de cette combinatoire tabulaire, j’en viens maintenant aux différentes figures telles qu’effectivement activées par les pratiques scéniques.

Le conférencier : Jacques Delcuvellerie dans Rwanda 94

Rwanda 94. Une tentative de réparation symbolique de réparation symbolique envers les morts à l’usage des vivants du collectif belge Groupov (2000)5 est un spectacle de près de six heures qui a fait date quant à la possibilité pour le théâtre de prendre en charge un événement historique tel que le génocide rwandais et qui, face au caractère exorbitant et inimaginable de son objet, multiplie les stratégies de représentation, traversant des formes aussi diverses que celles du témoignage direct, du chœur chanté et parlé, de l’action dramatique proprement dite avec personnages en bonne et due forme, de la cantate, de la revue de cabaret, ou encore, et c’est cela qui m’intéresse ici, de la conférence6. Cette conférence intervient après deux heures de spectacle et dure elle-même un peu moins d’une heure. L’acteur et metteur en scène Jacques Delcuvellerie s’y présente sous sa propre identité et expose aux spectateurs ce que plusieurs années de recherche et de lecture lui ont permis d’apprendre sur le génocide rwandais. La conférence s’efforce de remonter aux origines de la distinction entre Hutus et Tutsis et expose comment elle fut construite par le colonisateur en tant qu’opposition ethnique, puis attisée par lui à des fins de domination politique. Il s’agit d’un discours de savoir en troisième personne, argumentant, citant ses sources, visant tout à la fois à démontrer une thèse et à faire partager des connaissances.

Le conteur : le teatro-narrazione

Les années 1990 ont vu apparaître en Italie une nouvelle forme théâtrale, nommée en général teatro di narrazione ou teatro-narrazione :

Le teatro-narrazione, comme son nom l’indique, est une forme théâtrale centrée sur le récit, une forme théâtrale épique. Il repose tout entier sur la présence d’un acteur-narrateur, le plus souvent seul en scène, qui par la voix, la gestualité, le corps, fait naître et anime un récit de plusieurs heures face à l’assemblée des spectateurs7.

Deux spectacles peuvent être considérés comme emblématiques de cette forme : Il racconto del Vajont – orazione civile de Marco Paolini, créé en 1994 en Vénétie, et Corpo di Stato. Il delitto Moro de Marco Baliani, créé en 1998 à Milan. Il racconto del Vajont retrace l’écroulement d’un pan de montage dans le lac de retenue de la vallée du Vajont en octobre 1963 et la mort de plusieurs milliers de villageois qui s’en est suivie. En remontant jusqu’aux années 1930, en reconstruisant les aberrations politiques et scientifiques qui ont abouti à la construction du barrage, le récit de Paolini vise à montrer que la catastrophe, loin d’être « naturelle » et inéluctable comme cela fut souvent pensé à l’époque, relève pleinement d’une causalité humaine et sociale8. Dans Corpo di Stato, Marco Baliani revient sur les « années de plomb » italiennes et, plus particulièrement, sur l’enlèvement et l’assassinat d’Aldo Moro par les « Brigades rouges » en 1978. Il montre aussi comment le refus de la lutte armée et le rejet des « Brigades rouges » sont allés de pair, pour toute une génération de la gauche italienne, avec un sentiment d’impuissance et de paralysie (« Ni avec les Brigades rouges, ni avec l’État », tel était le slogan), entraînant vingt années de silence et de repli individuel9.

Si certains représentants du teatro-narrazione ne s’interdisent pas l’incarnation fictionnelle et prêtent parfois, comme Asciano Celestini dans Fabbrica (2003) ou Roberta Biagiarelli dans Tchernobyl Report (2004), leur voix et leur corps à un témoin absent10, la formule la plus fréquente demeure bien celle de l’auteur-acteur-narrateur se présentant sur scène sous sa propre identité et assumant publiquement la responsabilité de ses propos.

Le témoin : Yolande Mukagasana, Rimini Protokoll et Milo Rau

Rwanda 94, encore, offre un exemple extrême de la figure théâtrale du « témoin-sur-la-scène » avec, au tout début du spectacle, le témoignage de Yolande Mukagasana, rescapée du génocide rwandais. Le témoignage dure un peu moins d’une heure et se répète d’un soir à l’autre de manière à peu près identique. Au soubassement de ce discours oral se tient un premier témoignage écrit, publié en 1997, intitulé La Mort ne veut pas de moi11. Ce texte avait d’abord servi de base au Groupov pour l’élaboration d’un monologue, validé par la rescapée, qui devait être confié à une comédienne. Face aux difficultés éthiques et artistiques suscitées par un tel transfert fictionnel, Yolande Mukagasana proposa de prendre en charge elle-même ce texte, en s’exposant ainsi chaque soir, corporellement et émotionnellement, à l’épreuve de son propre témoignage réitéré12.

Malgré la forte plus-value symbolique et artistique aujourd’hui attachée à la notion de témoignage, ce cas du « témoin-sur-la-scène » demeure assez rare au théâtre. Et ce, pour des raisons pratiques évidentes. Non seulement une telle forme exige de limiter la représentation à des événements historiques relativement récents (pour que le témoin soit présent, encore faut-il qu’il soit vivant), mais elle implique aussi que le témoin soit disposé à monter sur une scène, à s’exposer devant un public et à répéter plusieurs fois de suite son témoignage. Bien des raisons peuvent dissuader n’importe quel témoin de se lancer dans une telle aventure. Et quand bien même il serait volontaire, encore faut-il qu’il maîtrise a minima les codes et les contraintes de la représentation scénique : ne pas être tétanisé par le trac, pouvoir respecter des consignes de temps et d’espace, et dans cet ensemble de contraintes réussir à rester le sujet de son propre discours. Toutes ces conditions cumulées (être vivant, être disposé à participer, et être techniquement capable de le faire) font que les cas de témoignage direct, non-médiatisés par des acteurs ou des enregistrements, ne sont pas si fréquents qu’on pourrait le penser.

Si le collectif Rimini Protokoll fait largement usage de « personnes réelles » sur le plateau, qu’il présente alors comme des « experts du quotidien », il est tout sauf certain que ces personnes puissent être considérées comme des « témoins ». Que ce soit dans Radio Muezzin (2008) ou dans Airport Kids (2008 également), il s’agit moins de faire témoigner des sujets à propos de leur expérience ou de leur histoire que de les donner purement et simplement à voir au public.

Radio Muezzin (2008) de Rimini Protokoll.

Avec les muezzins cairotes de Radio Muezzin ou les gosses de riches de l’élite mondialisée d’Airport Kids, l’important tient moins dans ce qu’ils ont (ou pourraient avoir) à nous dire que dans leur pure et simple présence, en chair et en os, sur le plateau. C’est bien cette excitation de l’accès à la « chose même », d’un « pour de vrai » supposé exempt des médiations de la représentation, qui semble désormais guider Rimini Protokoll dans ses différents projets. Comme le note fort justement Katrin-Julie Zenker, « l’Expert est le ready-made du théâtre contemporain13 ». Mais faire d’une personne le support d’un ready-made, c’est précisément la déposséder de toute position de maîtrise quant aux enjeux de la représentation et interdire qu’elle puisse s’y penser comme auteur de sa propre présentation. Une telle dépossession est ici d’emblée acquise : dans un cas, par éloignement culturel, et dans l’autre, parce qu’il s’agit d’enfants14. Pour qu’il y ait un sens à être mis directement en présence de « vrais gens » sur un plateau, encore faut-il que ceux-ci aient quelque chose à nous dire, qu’ils soient disposés à le faire, et surtout, que le dispositif de présentation leur permette de se penser comme authentiques sujets de leur discours. Aucune de ces conditions n’est remplie dans ces deux spectacles de Rimini Protokoll. Ce qui, par contraste, rend la performance de Yolande Mukagasana dans Rwanda 94 terriblement rare et précieuse.

Une autre piste possible, pour contourner la rareté ou la difficulté du témoignage direct, consiste à trouver des témoins qui soient aussi des acteurs, ou encore, à faire témoigner les acteurs quant à leur propre histoire. Telle est la voie adoptée par Milo Rau dans la trilogie récente The Civil Wars (2014), The Dark Ages (2015) et Empire (2016). The Civil Wars marque à certains égards la bascule de la démarche documentaire vers une veine davantage (auto)biographique. S’il s’agissait au départ d’enquêter sur le parcours d’un jeune Belge parti rejoindre les rangs de DAESH en Syrie, le metteur en scène, face à l’absence de matériel et d’éléments d’information, s’est progressivement rabattu sur le témoignage autobiographique de ses quatre acteurs, chacun évoquant en détail sa propre figure paternelle, supposée faire écho à la défaillance ou l’absence du père dans le cas du jeune djihadiste belge. Dans The Dark Ages, Milo Rau poursuit cette piste de l’acteur-témoin : trois des cinq acteurs sélectionnés ont vécu les guerres yougoslaves des années 1990, et leurs récits de guerre servent de matière principale au spectacle. La même méthodologie est appliquée dans Empire, explorant les marges et les migrations européennes, avec des acteurs syriens, grec et roumain. Dans ces trois cas, la réussite de la démarche non-fictionnelle dépend du matériel vécu que les acteurs sont susceptibles d’amener avec eux.

The Dark Ages (2015) de Milo Rau.

Le conférencier, le conteur et le témoin ont pour point commun d’assumer en leur nom propre une série d’assertions. Les figures du conférencier et du témoin sont sans doute celles qui transgressent le plus fortement les conventions théâtrales, tandis que celle du conteur conserve au moins deux composantes essentielles de la représentation traditionnelle : la fable comme élément structurant du spectacle, et la présence sur le plateau d’un corps professionnel, d’un acteur maîtrisant les codes et les techniques de la représentation. Le conférencier et le témoin ne conservent qu’une seule de ces deux composantes : la maîtrise professionnelle du plateau dans le cas du conférencier, et la structure narrative dans le cas du témoin. La solution adoptée par Milo Rau – celle de l’acteur-témoin – contourne le problème du corps non-professionnel sur scène, en se dotant d’acteurs qui, du fait de leur vie personnelle et politique, se sont rendus témoins d’événements historiques. Ce faisant, il hybride les figures du conteur et du témoin.

L’acteur porte-voix : jouer des documents verbaux

Lorsque l’on n’a sous la main ni témoin apte à monter sur scène ni acteur ayant des choses à propos desquelles témoigner, demeure une solution, la plus traditionnelle et la plus répandue : faire prendre en charge par un acteur la parole du témoin. Une inéliminable part de fictionnalité se réinstaure alors au cœur même du jeu de l’acteur, dont le corps devient le support d’une identité empruntée. Cette fictionnalité peut être plus ou moins saillante selon le type de jeu adopté. Un jeu naturaliste/illusionniste produira une immersion fictionnelle forte, c’est-à-dire un effacement de l’acteur au profit du personnage, tandis qu’un jeu distancié rappellera constamment au spectateur que l’acteur n’est pas précisément pas, dans la parole qu’il énonce, celui qui dit « je ». Mais, quelle que soit la manière de jouer, le transfert d’identité auquel procède l’acteur en reprenant la parole du témoin demeure constitutivement fictionnel et nous fait du même coup sortir du modèle assertif jusqu’à présent analysé. Si l’acteur n’est pas stricto sensu identifiable à celui qui, en parlant, dit « je », les énoncés semblent alors se déployer en l’absence de tout sujet apte à les soutenir, sans que quiconque soit là pour « en répondre », s’y engager et s’en porter garant (to commit oneself to).

Cependant, cette solution de l’« acteur porte-voix » se distingue des reconstitutions fictionnelles traditionnelles et retrouve une dimension de non-fictionnalité, non pas en vertu du statut pragmatique des énoncés (fictionnels, et rien d’autre que fictionnels), mais grâce aux chaînes référentielles et documentaires qui relient la parole présente de l’acteur aux actes de langage passés du témoin. L’enjeu de telles chaînes, où se fonde la non-fictionnalité de la représentation (considérée dans son contenu et non dans son mode de représentation), déborde de fort loin la seule figure du témoin et concerne en définitive n’importe quel acte de langage ayant eu lieu dans le monde. Il faut, et il suffit, qu’une chaîne solide d’enregistrements (écrits ou sonores), fiables et non-manipulés, permette au spectateur de rapporter la performance théâtrale à sa source documentaire et, à travers elle, à la parole non jouée que l’acteur réactive (en la jouant).

Une double distinction doit alors être opérée, concernant 1) les contextes d’origine de la parole-source, et 2) ses modalités d’enregistrement, de transcription et de transfert vers le lieu théâtral. 1) Pour ce qui est des contextes d’origine, on peut distinguer entre des paroles directement sollicitées par le projet théâtral, produites et enregistrées dans l’horizon de la représentation (recueil et enregistrement de témoignages par l’auteur, le metteur en scène ou les acteurs), et d’autre part, des paroles ayant eu lieu dans le monde tout à fait indépendamment de cet horizon scénique, avec des visées et des pragmatiques autres, non seulement non-théâtrales, mais aussi, éventuellement, non-testimoniales (n’importe quel acte de langage). 2) Et, dans ce dernier cas, on peut distinguer entre des transcriptions produites en vue de la représentation (par l’auteur, le metteur en scène ou les acteurs), et des transcriptions produites en vue d’autres usages (judiciaires, journalistiques, historiques, littéraires, etc.) mais réutilisées à des fins théâtrales. Dans tous les cas, la dimension non-fictionnelle de la représentation (ici toujours fragile et partielle) tient d’abord à la possibilité donnée au spectateur d’identifier la chaîne documentaire qui permet de relier l’événement de performance à sa parole-source et de spécifier les différentes étapes ayant conduit d’un acte de langage à un document, et d’un document à une parole performée.

Verbatim theatre et « théâtre-témoignage »

La tradition anglaise du verbatim theatre, rassemblant des auteurs et metteurs en scène tels que Peter Cheeseman, David Hare ou Robin Soans, est nettement plus spécifique que ce que le simple terme de verbatim pourrait laisser croire15. Il s’agit certes de reprendre sur scène verbatim des énoncés ayant eu lieu dans le monde, mais plus précisément de procéder à une série d’entretiens enregistrés qui, une fois montés, seront repris mot à mot, verbatim, par les acteurs. Lucie Kempf, commentant la définition élaborée par Derek Paget en 198716, décrit le verbatim theatre en ces termes :

Il s’agit d’élaborer collectivement des spectacles documentaires à partir d’interviews enregistrées sur dictaphone par les comédiens qui doivent ensuite reproduire sur scène le plus fidèlement possible non seulement les paroles exactes de leurs interlocuteurs, mais également leurs intonations, leurs mimiques et leur gestuelle. Le dramaturge, lui, ne rédige pas le texte ; il intervient en amont pour proposer le thème du spectacle et en aval pour procéder au montage des propos recueillis. Le verbatim s’inscrit donc résolument dans le genre du théâtre documentaire, avec une spécificité : les documents utilisés sont produits par et pour le théâtre, puisque les comédiens choisissent à la fois leurs « donneurs » et les questions qu’ils leur poseront17.

Solliciter la parole du témoin, la recueillir – avec toutes les transformations que cette opération parfois implique (enregistrement, transcription, mise en forme et, parfois, montage) –, pour la donner à entendre à travers la voix et le corps d’un acteur : telles sont les différentes étapes du verbatim theatre, lequel pourrait alors s’entendre comme étant avant tout un « théâtre-témoignage18».

Si l’expression verbatim theatre ne concerne que la tradition théâtrale anglaise19, on peut cependant trouver des exemples qui correspondent à cette pratique dans la création française contemporaine. Ainsi du spectacle Ceux qui restent de David Lescot (2013)20, où deux acteurs, Marie Desgranges et Antoine Mathieu, portent la parole de deux rescapés du ghetto de Varsovie, Wlodka Blit-Robertson et Paul Felenbock, respectivement âgés de 12 et 7 ans au moment de la liquidation du ghetto, et encore en vie au moment de la création. Les paroles dites par les acteurs sont celles que David Lescot a sollicitées et recueillies en menant une série d’entretiens avec les deux rescapés, entretiens par ailleurs publiés chez Gallimard en 201521.

JOHN (2014) du DV8 Physical Theatre (Lloyd Newson).

Pour revenir au contexte anglais, et en ouvrant l’investigation à la danse, on peut mentionner JOHN (2014) du DV8 Physical Theatre, dirigé par Lloyd Newson, faisant explicitement référence à la tradition du verbatim theatre :

JOHN est la nouvelle œuvre de “danse-théâtre verbatim” de Lloyd Newson […]. Newson a interviewé plus d’une cinquantaine d’hommes en leur posant des questions franches sur l’amour et le sexe. L’un de ces hommes était John22.

Le spectacle se focalise sur cette seule et unique figure. Un acteur fait entendre la parole de John (dans un monologue composé à partir des entretiens réalisés par Lloyd Newson), tandis que les danseurs incarnent le personnage et les différentes scènes de vie (souvent fort rudes : inceste, violences familiales, drogue et alcool, délinquance et prison) que son récit dépeint23. Même si le monologue ne fait rien d’autre que reproduire la parole des entretiens, celle-ci ne passe plus que par la médiation (fictionnelle) et la transmutation (métaphorique) du corps des performeurs. Cette médiation est délibérément abolie dans la dernière minute du spectacle, où un extrait d’entretien est diffusé, faisant entendre pour la première (et dernière) fois la voix même de John, donnant à sentir tout l’écart entre le document et sa métamorphose scénique, entre la « chose même » et sa « représentation ».

Répéter des actes de langage : L’Instruction de Peter Weiss

Performer une parole que l’on a soi-même sollicitée, recueillie et transcrite n’est pas exactement la même chose que reproduire des actes de langage ayant déjà eu lieu dans le monde, en dehors de tout projet théâtral. C’est cette dernière opération qu’accomplit Peter Weiss dans L’Instruction (1965)24, pièce tirant sa matière verbale du procès dit « d’Auschwitz » ayant eu lieu à Francfort du 20 novembre 1963 au 19 août 1965. À partir de notes personnelles prises durant le procès et, surtout, des comptes rendus publiés par Bernd Naumann dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung25, Weiss élabore un texte qu’il qualifie lui-même d’« oratorio en onze chants ». Le tribunal est réduit à sa triade fonctionnelle (juge, accusateur et défenseur, contre vingt-neuf membres en réalité) ; les accusés, au nombre de dix-huit sur la scène (contre vingt-deux lors du procès), « représentent des personnes réelles » et sont identifiés par leurs patronymes ; les témoins, réduits au nombre de neuf (contre plus de trois cent cinquante passés à la barre lors des vingt-un mois d’audience), « représentent alternativement les multiples témoins anonymes26 ».

Il ne s’agit donc pas de représenter de manière naturaliste le procès de Francfort. Weiss achève la rédaction du texte à l’été 1965, avant même la fin du procès, et la pièce ne comporte ni plaidoyer ni verdict. Les protagonistes prennent régulièrement la parole sans y être appelés ou autorisés par le juge, et la structuration d’ensemble en onze chants relève d’une composition clairement thématique (de la rampe au crématoire) et non chronologique :

Il était important de trouver une forme qui ne rappelle pas le procès de manière naturaliste. Il ne s’agissait pas de représenter les débats d’un procès, mais il fallait que la pièce puisse par son niveau, sa classe, être comparable à une tragédie antique. Pour ordonner la matière dramatique, pour la styliser et la concentrer, j’ai utilisé les chants qui se développent logiquement et se succèdent en une rigoureuse composition27. »

L’opération de Weiss ne se limite toutefois pas à condenser et restructurer les extraits de dépositions ; il intervient sur la matière verbale elle-même, d’une part, en adoptant pour l’ensemble de la pièce une forme versifiée (vers blanc), et d’autre part, en allant jusqu’à recomposer les interactions entre le juge et le témoin (sans néanmoins en modifier profondément le sens), comme l’indique un passionnant document de travail élaboré par Michel Bataillon pour la mise en scène française de L’Instruction par Gabriel Garran au Théâtre de la Commune (1966), document qui compare, pour un extrait donné, le compte rendu de Bernd Naumann et le texte final de Weiss28.

L’Instruction (1965) de Peter Weiss, mise en scène de Robert Angebaud (1995).

Par la mise au second plan du contexte judiciaire initial, la recomposition thématique des dépositions et, enfin, la torsion poétique donnée à la langue, Weiss arrache le témoignage à sa fonction procédurale et lui confère une valeur qui dépasse de très loin le simple établissement des faits. Il donne ainsi à une matière « trouvée » une visée qu’elle n’avait sans doute pas à l’origine, visée historique et « monumentaire » (pour reprendre les catégories proposées par Renaud Dulong29), mais aussi lyrique, religieuse et rituelle (c’est d’un oratorio qu’il s’agit, comme l’a bien compris Piscator commentant sa propre mise en scène de L’Instruction30). Cette forme de l’oratorio ne constitue pas à proprement parler un détournement du témoignage ; elle s’appuie plutôt sur ses ambiguïtés pragmatiques et exploite certaines potentialités demeurées latentes durant le procès. Du témoignage judiciaire au témoignage scénique, il y a donc continuité (ce sont en substance les mêmes paroles, et il s’agit, dans un cas comme dans l’autre, de faire entendre un témoignage), et en même temps rupture radicale, puisque le nouveau contexte change du tout au tout la valeur et la fonction des énoncés.

Performer le document visuel (Rabih Mroué et Arkadi Zaides)

La présentation sur scène de documents visuels, filmiques ou photographiques, est fort ancienne. Elle remonte au moins à Piscator et à Trotz Alledem! Historische Revue [Malgré tout ! Revue historique] créée en 1925. C’est d’ailleurs à propos de cette pièce, où étaient projetés plusieurs extraits de films d’actualité de la Première Guerre mondiale, que Piscator a forgé l’expression de « drame documentaire31 ».

Quel peut être le rôle du corps performatif face à des traces filmiques dont le pouvoir de représentation est en un sens autosuffisant ? On peut se contenter de les présenter, de les accompagner verbalement, en donnant accès à ce qui en elles ne se donne pas immédiatement à lire, ou au contraire, en mettant à distance ce qui y paraît trop évident. On assiste alors au retour de la forme conférence, comme dans The Pixelated Revolution (2012) de Rabih Mroué, performance consacrée aux premières vidéos amateur de la révolution syrienne et de sa sanglante répression32. Commentant ces images diffusées sur YouTube par les manifestants eux-mêmes, Mroué les creuse d’une paradoxale profondeur qui, arrachant le spectateur à l’horreur factuelle du représenté, ne fait en définitive, par le détour de réflexion techniques, esthétiques et philosophiques, que mieux l’y replonger (association étonnante avec Dogma 95, sublime du double shooting, géopolitique du trépied, etc.).

The Pixelated Revolution (2012) de Rabih Mroué.

Ce type de traces filmiques peut aussi faire l’objet, non pas d’un commentaire verbal, mais d’une activation corporelle. C’est ce qu’accomplit le chorégraphe israélien Arkadi Zaides dans Archive (2014). À partir de vidéos émanant de l’association B’Tselem et documentant différentes situations d’affrontement et de violation des droits de l’homme en Cisjordanie, Zaides extrait un matériel gestuel qu’il recompose et reperforme de manière plus ou moins autonome. En un sens, c’est une conférence sans mots, sorte de commentaire kinesthésique du document visuel. En un autre, c’est presque déjà un reenactment. Plus exactement, ce serait l’application au champ chorégraphique de la pratique du verbatim compris en un sens large, c’est-à-dire comme citation et réactivation littérales d’actes de langage ayant eu lieu dans le monde. Ce qui, appliqué au geste, pourrait se nommer gestuatim33.

Archive (2014) d’Arkadi Zaides.

Chez Zaides comme chez Mroué, deux éléments doivent être mis en avant : d’une part, la stricte non-fictionnalité du corps performatif (Mroué et Zaides n’incarnent aucun personnage, si ce n’est le leur), et d’autre part, la singulière puissance d’écart qu’ils intercalent entre le document et son accompagnement performé. Ce que donnent à voir ces deux spectacles, au-delà ou à côté de la présentation même des documents, c’est le travail d’un sujet dans son rapport actuel, présent et agissant, au document. Ce faisant, ils exhibent la distance nécessaire sans laquelle le document ne peut ni se penser ni se subjectiver.

Si la question de la non-fictionnalité scénique importe et si, en son sein, la catégorie de « document performé » doit occuper une place privilégiée, c’est parce que la scène oblige, plus qu’aucun autre médium, à mettre en tension deux éléments constitutifs de toute historicité : d’un côté, une source documentaire dont les conditions d’exactitude factuelle exigent toujours d’être explicitées et problématisées, de l’autre, une activation présente et partagée de cette même source, qui conditionne la subjectivation du document, et ce faisant, son pouvoir de vérité.

Notes

1

Bertolt Brecht, « La scène de la rue. Modèle type d’une scène de théâtre épique », in L’art du comédien, chap. VI « Sur un nouveau mode de jeu » [1938], dans Écrits sur le théâtre, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 2000, p. 856-866.

2

John R. Searle, « Le statut logique du discours de la fiction », in Sens et expression, Paris, Éditions de Minuit, 1982, p. 105.

3

On retrouve ici deux dimensions de la notion de témoin : celle du « tiers », testis, et celle du « survivant », superestes. Sur cette dualité dans la langue latine, voir : Giorgio Agamben, Auschwitz. L’archive et le témoin, Paris, Payot, Rivages Poche, 2003 [1999], p. 17-18.

4

L’une et l’autre figures correspondraient à ce que Renaud Dulong décide d’appeler, de manière fort problématique, « témoignage historique » ; voir : Renaud Dulong, Le Témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998.

5

Rwanda 94, une tentative de réparation symbolique envers les morts à l’usage des vivants ; Auteurs : Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie, Yolande Mukagasana, Jean-Marie Piemme, Dorcy Rugamba, Mathias Simons, Metteur en scène : Jacques Delcuvellerie, Réalisation images : Marie-France Collard, Composition musicale : Garrett List ; création mars/avril 2000, Théâtre de la Place (Liège) et Théâtre national (Bruxelles). Un coffret DVD regroupant la captation d’une des dernières représentations du spectacle en avril 2005 et trois documentaires complémentaires est désormais disponible sous le titre Rwanda 94. Une tentative de réparation symbolique entre les morts à l’usage des vivants, Groupov-RTBF, 2013.

6

Pour une analyse d’ensemble du spectacle, voir Jacques Delcuvellerie, « Une transgression impérative et pondérée », in Aline Caillet, Frédéric Pouillaude (dir.), Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques, Rennes, PUR, 2017, p. 79-95 ; du même auteur, « Réel, fiction, hallucination : le combat avec l’ange », in Jean-Marie Piemme, Véronique Lemaire (dir.), « Usage du “document”. Les écritures théâtrales entre réel et fiction », Études théâtrales, n° 50, 2011, p. 135-145 ; et enfin, Sur la limite, vers la fin. Repères sur le théâtre dans la société du spectacle à travers l’aventure du Groupov (roman), chap. 6 « Une tentative de réparation symbolique envers les morts à l’usage des vivants (1996-2011) », Bruxelles, Groupov/Alternatives théâtrales, 2012, p. 262-320.

7

Marine Bachelot, « Le teatro-narrazione italien, espace d’hybridation générique au service d’un projet civique », Loxias, n° 13, 2006, (http://revel.unice.fr/loxias/?id=1105). Voir également : Gerardo Guccini, « Une histoire italienne : parcours cognitifs entre contre-information, journalisme d’investigation et “théâtre de narration” », in Lucie Kempf, Tania Moguilevskaia, Le Théâtre néo-documentaire, résurgence ou réinvention ?, Nancy, PUN – Éditions Universitaires de Lorraine, 2013, p. 95-109 ; et David Lescot, « Des éclats d’histoire », in Jean-Pierre Sarrazac, Catherine Naugrette, Georges Banu (dir.), « Le geste de témoigner. Un dispositif pour le théâtre », Études théâtrales, n° 51-52, 2011, p. 102-107.

8

Le texte du spectacle a été publié : Marco Paolini, Gabriele Vacis, Il racconto del Vajont – orazione civile, Milan, Garzani, 1997.

9

Le texte du spectacle a été publié : Marco Baliani, Corpo di Stato. Il delitto Moro, Milan, Rizzoli, 2003. Une traduction française par Olivier Favier est également disponible : Corps d’État, Paris, L’Amandier, 2012.

10

« Dans certains spectacles, souvent chez les narrateurs de la jeune génération, il arrive que le narrateur adopte un statut fictionnel dès l’entrée en scène […]. Mais dans la majorité des spectacles, et notamment chez Marco Paolini, le narrateur assume totalement son identité de personne, d’organisateur et de performer total du récit », remarque Marine Bachelot (« Le teatro-narrazione italien, espace d’hybridation générique au service d’un projet civique », Loxias, n° 13, 2006, http://revel.unice.fr/loxias/?id=1105).

11

Yolande Mukagasana (avec Patrick May), La Mort ne veut pas de moi, Paris, Fixot, 1997 ; elle est aussi l’auteur de N’aie pas peur de savoir (Paris, Laffont, 1999) et, en collaboration avec le photographe Alain Kazinierakis, des Blessures du silence. Témoignages du génocide au Rwanda (Arles, Actes Sud, 2001).

12

Pour une analyse détaillée de ce témoignage sur scène, voir Jacques Delcuvellerie, « De l’usage du témoignage en scène », Études théâtrales, n° 51-52, p. 56-64, et « Une transgression impérative et pondérée », in Aline Caillet, Frédéric Pouillaude (dir.), Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques, Rennes, PUR, 2017, p. 79-95. Pour une analyse des trois livres de Yolande Mukagasana, voir : Catherine Coquio, « Itsembabwoko. Rwanda : le réel et la fable », Po&sie, n° 107, 2004, p. 88-107.

13

Katrin-Julie Zenker, « Ni discours, ni expertise. Vers une revalorisation de l’acteur documentaire à travers l’exemple du théâtre de Peter Weiss et de la compagnie suisse Rimini Protokoll », in Lucie Kempf, Tania Moguilevskaia, Le Théâtre néo-documentaire, résurgence ou réinvention ?, Nancy, PUN – Éditions Universitaires de Lorraine, 2013, p. 194. Pour une critique semblable de Rimini Protokoll, voir Bérénice Hamidi-Kim, « Présenter des éclats du réel, dénoncer la réalité : de l’opposition entre deux théâtres documentaires aujourd’hui (Rwanda 94 et Rimini Protokoll) », ibid., p. 45-59.

14

Il faut d’ailleurs noter que ni les muezzins ni les enfants ne sont crédités comme co-auteurs de Radio Muezzin ou de Airport Kids, situation très différente de Rwanda 94 où Yolande Mukagasana est nommée en tant que comme co-auteur du spectacle.

15

Pour une approche d’ensemble du théâtre verbatim anglais et de ses rapports complexes au théâtre documentaire, voir l’article de Tom Cantrell, « Verbatim theatre » dans l’encyclopédie dramatique en ligne Dramaonline.

16

Derek Paget, « “Verbatim Theatre”: Oral History and Documentary Techniques », New Theatre Quarterly, vol. 3, n° 12, 1987, p. 317-336.

17

Lucie Kempf, « La naissance du verbatim russe : l’histoire d’un malentendu ? », in Lucie Kempf, Tania Moguilevskaia, Le Théâtre néo-documentaire, résurgence ou réinvention ?, Nancy, PUN – Éditions Universitaires de Lorraine, 2013, p. 74.

18

Telle est du moins l’hypothèse de Jérémy Mahut (« Le “théâtre-témoignage” : un théâtre documentaire ? », in Lucie Kempf, Tania Moguilevskaia, Le Théâtre néo-documentaire, résurgence ou réinvention ?, Nancy, PUN – Éditions Universitaires de Lorraine, 2013, p. 211-224), qui insiste sur les ruptures opérées par le verbatim theatre par rapport à la tradition du théâtre documentaire héritée d’Erwin Piscator et de Peter Weiss. En substance : la promotion de la parole du témoin contre le montage de traces documentaires.

19

Elle n’a à peu près aucun usage aux États-Unis, où les pratiques qui lui correspondent se trouvent englobées sous l’étiquette bien plus générale de documentary theater.

20

Ceux qui restent (2013) ; texte et mise en scène : David Lescot ; paroles de Paul Felenbock et Wlodka Blit-Robertson recueillies par David Lescot ; conception et mise en scène : David Lescot. Création en 2013 au Montfort Théâtre.

21

David Lescot, Ceux qui restent. Entretiens avec Wlodka Blit-Robertson et Paul Felenbock, Paris, Gallimard, 2015.

22

Site internet de la compagnie DV8 Physical Theatre : “JOHN is a new verbatim dance-theatre work by Lloyd Newson […]. Newson interviewed more than 50 men asking them frank questions about love and sex. One of those men was John”.

23

Comme l’indique Alfred Hickling dans un article du Guardian (“Death, Drug and Survival: DV8 Physical Theatre tells the story of John”, The Guardian, 29 octobre 2014), la chorégraphie elle-même a été composée à partir de l’écoute des entretiens et de leur résonance corporelle.

24

Peter Weiss, L’Instruction [Die Ermittlung, 1965], Paris, L’Arche, 2000. Pour une analyse d’ensemble de la pièce et de certaines de ses mises en scène, voir l’étude extrêmement fouillée de Denis Bablet, « L’Instruction de Peter Weiss », in Denis Bablet (dir.), Les Voies de la création théâtrale, t. 3, Paris, CNRS Éditions, 1970, p. 155-227.

25

Bernd Naumann a lui-même fait paraître une version abrégée de ces comptes rendus, sous le titre : Auschwitz. Bericht über die Strafsache gegen Mulka und andere vor dem Schwurgericht Frankfurt, Königstein, Athenäum Verlag, 1965 (cité par Denis Bablet dans « L’Instruction de Peter Weiss », art. cit., p. 158.

26

Peter Weiss, L’Instruction [Die Ermittlung, 1965], Paris, L’Arche, 2000, p. 9.

27

Peter Weiss, entretien personnel avec Denis Bablet (reproduit dans : « L’Instruction de Peter Weiss », in Denis Bablet (dir.), Les Voies de la création théâtrale, t. 3, Paris, CNRS Éditions, 1970, p. 162).

28

Document reproduit par Denis Bablet dans : « L’Instruction de Peter Weiss », in Denis Bablet (dir.), Les Voies de la création théâtrale, t. 3, Paris, CNRS Éditions, 1970, p. 228-229. « Peter Weiss modifie l’ordre des interventions et par des coupures et des enjambements donne une forme poétique au compte rendu du procès de Francfort », indique Michel Bataillon, cité par Denis Bablet.

29

Voir : Renaud Dulong, « La dimension monumentaire du témoignage historique », Sociétés & Représentations, 2002/1, n° 13, p. 179-197.

30

Dans Die Zeit, le 29 octobre 1965, Erwin Piscator indique : « Pour moi, cet oratorio est en quelque sorte le troisième testament. Le théâtre rentre ici dans le domaine du cultuel dont il était un jour sorti. Il revient des champs de l’esthétique pure, de la beauté en soi, et devient rituel capable de conjurer un insaisissable destin, la passion la plus bouleversante, la plus insensée de l’histoire universelle. Ce n’est plus la peur de l’homme devant les dieux, mais la peur que l’homme éprouve face à lui-même qui fait figure d’“événement cultuel” » (cité par Denis Bablet dans « L’Instruction de Peter Weiss », in Denis Bablet (dir.), Les Voies de la création théâtrale, t. 3, Paris, CNRS Éditions, 1970, p. 173).

31

Erwin Piscator, Le théâtre politique [1929] suivi de Supplément au théâtre politique, Paris, L’Arche, 1972, p. 63-69. Sur l’élaboration de cette catégorie, tantôt traduite par « théâtre documentaire », tantôt par « drame documentaire », voir : Philippe Ivernel, « D’une époque à l’autre, l’usage du document au théâtre », Études théâtrales, n° 50, 2011, p. 13-25 ; et Tania Moguilevskaia, « Notes sur l’invention du théâtre documentaire marxiste », in Lucie Kempf, Tania Moguilevskaia, Le Théâtre néo-documentaire, résurgence ou réinvention ?, Nancy, PUN – Éditions Universitaires de Lorraine, 2013, p. 25-42.

32

Le texte intégral de la performance a été publié dans The Drama Review avec une introduction de Carol Martin : Rabih Mroué, « The Pixelated Revolution », The Drama Review, 56 (3), 2012, p. 19-35

33

Pour une analyse détaillée du spectacle, voir Frédéric Pouillaude, « Dance as Documentary: Conflictual Images in the Choreographic Mirror (On Archive by Arkadi Zaides) », Dance Research Journal, 48 (2), 2016, p. 80-94 et, dans une version française abrégée : « Images en conflit et miroir chorégraphique. Sur Archive d’Arkadi Zaides », in Jacinto Lageira (dir.), Usages géopolitiques des images, Les Carnets du Bal, n° 7, Paris, Le BAL/Textuel, 2016, p. 136-161.