(Université Paris-Nanterre - Histoire des arts et des représentations-HAR)

Quand son fils, très jeune volontaire, disparaît près de Dixmude dans les Flandres belges en octobre 1914, l’artiste Käthe Kollwitz ébauche une pietà : « J’ai fait un dessin : la mère qui tient son fils mort dans ses bras. Je pourrais en faire cent de ces dessins, cela ne me rapprocherait pas de lui. Je le cherche. (…) Je suis mutilée, épuisée par les pleurs, vidée1. » Le 22 octobre 1937, au jour anniversaire de la mort de Peter, elle note encore : « Je travaille à la petite sculpture issue de ma tentative de représenter une vieille personne. Elle est devenue une sorte de pietà. La mère est assise, son fils mort repose entre ses genoux au creux de sa robe. » « Une sorte de pietà » ; la mère/Vierge ne croit pas, ou plus. La douleur de la perte est la même, mais il n’y aura pas de résurrection.

Le chancelier Helmut Kohl a pensé dès la réunification de l’Allemagne, sous l’influence de Christoph Stölzl, directeur du musée historique allemand, que cette sculpture toucherait les sentiments de tous et qu’elle serait un symbole national fort pour évoquer les catastrophes du siècle. Aussi la sculpture de 1937 agrandie au quadruple par Harald Haake a-t-elle été placée en 1993 dans la Neue Wache à Berlin. Le mémorial aux héros de la RDA est devenu celui de la République fédérale d’Allemagne pour toutes les victimes des guerres et des tyrannies. Non sans polémiques : de quelles victimes s’agissait-il, en 1914-1918, en 1939-1945, et une pietà, même peu religieuse, n’était-elle pas un déni de l’extermination des Juifs dans le génocide ? Pourtant, la sculpture est toujours restée exposée au cœur de Berlin, et l’itinéraire politique des deuils de Käthe Kollwitz l’explicite très bien. 1933, 1939, 1942 : rejeu atroce, son petit-fils Peter qui portait le prénom de l’oncle qu’il n’a jamais connu meurt à son tour sur le champ de bataille nazi. Deux deuils de guerre allemands et l’universalité du « court XXe siècle », si long, transposé dans l’art de la grande artiste2.

1914. Créer, ne pas créer un monument pour Peter ?

Toute la vie de Käthe Kollwitz, depuis octobre 1914, nous rappelle que la guerre ne tue pas seulement des combattants et des illusions, elle mutile des sociétés entières. Käthe, la mère de Peter, a vécu sa disparition comme sa blessure de guerre à elle, qu’elle a portée jusqu’à sa propre mort, en 1945. Mère et artiste, Käthe Kollwitz veut absolument trouver une forme pour exprimer le souvenir de son fils ainsi que le choc de son deuil. Elle dresse un autoportrait personnel et familial et touche à l’universel, entre iconographie religieuse du deuil et militantisme pacifiste3.

Dès décembre 1914, Käthe Kollwitz conçoit le plan d’un monument qu’elle voudrait ériger à Berlin : « Le monument aura la forme de Peter reposant étendu, le père à la tête, la mère aux pieds. Il commémorera les sacrifices de tous les volontaires. C’est un but merveilleux, et personne n’a plus de raison que moi de faire ce mémorial. (…) Mon enfant ! Sur ton mémorial je veux ta figure au sommet, au-dessus des parents. Tu te tiendras les mains tendues en réponse à l’appel du sacrifice : “Me voilà”4.» Mais les années qui suivent la verront incapable de dessiner ce monument de gisant, de transi, malgré sa longue expérience de la représentation des violences et des souffrances subies par le prolétariat des grandes villes ou les paysans révoltés et vaincus du XVIe siècle. Comment en effet réfracter par une œuvre artistique les atteintes au corps, si vulnérable dans la guerre moderne, et le chagrin, le deuil de ceux et de celles qui restent5 ? Car dans les grands massacres de la guerre, la mort ne se banalise pas, elle reste insupportable, laissant les individus et les sociétés en état de choc. C’est bien souvent par des images de type religieux que les artistes ont tenté de répondre à la difficile gageure de représenter les atrocités et les tueries, le deuil et la compassion. Les représentations religieuses et les supports choisis, les sculptures de la Vierge ou du Christ, les triptyques, deviennent une métaphore pour représenter les souffrances de la guerre, entre le consentement, rebaptisé sacrifice, et le rejet, rebaptisé épreuve ou désespoir. Croyants ou non-croyants ont retrouvé la figure de l’Imitation, la plus représentée de l’art occidental, que ce soit celle du Christ, de la Vierge ou des saints. Mais non sans paradoxe. N’était-on pas désormais devant l’impossibilité de nommer, de représenter un Dieu « caché » et une guerre indicible, inaudible ? Une guerre qui serait un vendredi saint sans Pâques à venir6.

La figure topique du chagrin étant celle de la Vierge, Käthe Kollwitz ne fait pas exception. Elle ne croit pas, elle ne croit plus, mais elle représente Marie et Elisabeth entre veuvage et réconfort chrétien. Ses mères sont des Vierges à l’enfant ou au manteau qui ne peuvent plus protéger personne, en pleurs, sans espoir de lendemain. La Käthe Kollwitz de la guerre des paysans aurait-elle disparu, toute fibre revendicatrice révolutionnaire se tarirait-elle devant le deuil ? Reste l’enfant sur les genoux, qu’on essaie encore et encore de protéger. Stabat Mater dolorosa.

L’artiste a compris très tôt que toute l’Europe souffre de la même façon : « Tous avaient mis leur vie au service du patriotisme. Tout comme les jeunes Anglais, Russes et Français. [...] l’appauvrissement de l’Europe dans ce qu’elle a de plus beau. Est-ce que dans tous ces pays la jeunesse a été trompée7? » Elle décide de reconstituer symboliquement sa propre famille en deuil tout en rendant hommage aux jeunes volontaires de l’Allemagne… et peut-être en filigrane à toute la jeunesse européenne « suicidée » comme le disait son ami Romain Rolland.

L’artiste, engagée depuis toujours auprès des familles socialement en souffrance qui venaient dans le cabinet médical de son mari et des êtres en lutte de l’histoire, sait que cette mission lui échoit8. Elle la présente parfois comme un privilège, ainsi à son fils aîné Hans : « Tu dis avoir son image devant tes yeux, merveilleusement claire. C’est bien plus dur pour toi, et pour ton père aussi, de conserver cette image. (…) Mon travail me ramène à lui tout le temps9. » Or, malgré tout son art, ce n’est pas possible ; son fils « de chair » élude toute représentation : « Il m’échappe à moi aussi10 ». « Je le cherche. Comme si le travail pouvait me le rendre. Et tout ce que je fais est si médiocre, inadéquat. (…) C’est sans espoir, il faut que j’arrête pour le moment, je ne sens que du vide en moi. Je vois Peter si loin, si loin11.»

En 1919, elle renonce, au moins temporairement à ce monument ; elle ne peut fixer la figure du disparu. Le récit du démontage de la sculpture de son fils de l’échafaudage est construit comme celui de la descente de croix, le temps où plus aucun espoir n’est possible. Rien ne lui permet d’exprimer le désarroi, l’effroi devant une telle mort, ni la sculpture, ni le dessin, ni la lithogravure, ni l’eau-forte, trop lents, trop indirects.

Entre deuil et militantisme, 1919-1932

Massengrab, (fausse commune), Ernst Barlach, 1915.

Après avoir été « renversée » par la puissance d’une exposition de l’expressionniste Ernst Barlach, Käthe Kollwitz se tourne vers la gravure sur bois en 1920. Barlach, dont l’enthousiasme initial pour la guerre s’était brisé dans l’invasion de la Serbie, auprès de femmes chrétiennes qu’il a représentées en vierges de douleur12. Sur les routes de l’exode, elles ont enterré et leurs enfants et leurs pères. Dans la fosse commune13 ce ne sont pas des soldats en uniforme qui sont alignés, mais des civils, dont un enfant. Assise au-dessus des morts, une bêche de fossoyeur plantée à ses côtés, une femme s’est retournée, appuyée sur sa canne : elle ne peut regarder l’incongru d’une guerre où les combattants absents, les pères, les maris, loin sur le front, ne peuvent plus protéger femmes et enfants des autres combattants, les ennemis. Car les civils, avant tout des femmes, deviennent des cibles majeures de la guerre, singulièrement dans les divers territoires occupés à l’ouest et à l’est de l’Europe. Désormais il n’y a plus de frontière de genre.

Monument aux morts réalisé par Ernest Barlach en 1921 pour la Nikolaikirche de Kiel.

Il n’est pas étonnant que Kollwitz rencontre Barlach, par le fond et la forme. Dès 1921, Barlach a réalisé pour la Nikolaikirche de Kiel le premier monument aux morts d’une longue série, une plaque commémorative justement au motif de Notre-Dame des Sept Douleurs. Au même moment, elle se lance comme lui dans le medium de la gravure sur bois venu du Moyen Âge germanique et trouve enfin à offrir les traits brutaux de la guerre en une « suite xylographique » apocalyptique de sept gravures, Krieg : Das Opfer, Die Freiwilligen, Die Eltern, Die Witwe I, Die Witwe II, Die Mütter, Das Volk

La gouge a entaillé, griffé, blessé le bois, les figures noires se détachent sur le fond blanc : le contenu, la forme et le sens se mêlent, le contenu devient la forme. Une seule gravure, « les volontaires », montre le front militaire, avec ces jeunes hommes possédés d’un héroïsme qui les hypnotise. Tous croient partir à la guerre, ils ne se précipitent qu’à la mort. Les six autres gravures disent l’horreur qui s’abat sur le front domestique, les parents, les femmes, les enfants, quand la nouvelle de la mort à la guerre de leur homme les rejoint.

Cartes postales envoyées à Peter notées Gefallen, tombé, et züruck, retour à l’envoyeur.

Peter, en 1914, est parti comme volontaire. Sa mère porte autant la culpabilité que le regret de l’avoir laissé partir, alors que son mari lui avait refusé l’autorisation dont il avait besoin car il était trop jeune pour s’engager. Les sept gravures sur bois et leurs études préparatoires représentent les victimes, d’autant plus effroyables qu’elles ont été offertes sur l’autel de la foi patriotique. « Le sacrifice », ou « l’offrande » : une mère brandit son enfant, sans doute déjà mort ; c’est une Vierge à l’enfant, une Vierge qui sait, qui a toujours su comment cela finirait, une Vierge des sept douleurs, dont le manteau ne peut plus protéger personne ; il flotte loin de son corps nu. La mère a les traits de Käthe, celle qui savait. En lisant dans les journaux des affirmations sur « la joie du sacrifice », elle se demandait dès août 1914 : « Comment toutes les femmes qui ont tellement veillé au bien de leurs chers petits ont elles le courage de les envoyer face au canon ? (…) Comment continuer à accepter ? Celles qui ont de tout petits enfants ont tant de chance. Pour nous, dont les fils partent, le fil vital est cassé14. » Anticipation tragique : Peter est le premier du groupe des « volontaires », il est enlacé par le tambour-major qui mène la danse macabre. Lui seul a les yeux ouverts : il voit sa propre mort, tandis que ses camarades, les mains posées sur la gorge, chantent, à moins qu’ils ne hurlent. Tous avancent avec force vers leur destin, mais leurs crânes ont déjà l’apparence de têtes de mort. « Quand les jeunes gens qui voulaient vivre seront morts ? (…) Comment peuvent-ils participer à une telle folie ? (…) Tout est nivelé par la mort ; (…) Une seule pensée rend les choses supportables, accepter le sacrifice. Mais comment s’y tenir15. » L’artiste dit l’effroi qui s’empare des parents, spécialement des mères, elles qui avaient porté et mis au monde leur enfant. Elle vit, elle crie le trauma, elle l’écrit : impression de déchéance physique et mentale, de disparition de soi-même et à soi-même, d’impossibilité d’aimer ceux qui restent.

La Mort de la Vierge de Caravage.

C’est en s’acharnant à donner forme universelle à son désastre personnel par son travail, son œuvre, qu’elle peut trouver un peu de répit ; elle a même le courage de se rendre à la morgue de Berlin pour dessiner. Sans doute peut-on trouver dans la peinture classique des modèles, des influences, par exemple dans La Mort de la Vierge de Caravage ou Lamentation sur le Christ mort de Mantegna. Mais ces influences sont réduites à la solitude de la déréliction absolue, celle des mères qui ont tout perdu avec leur fils : l’une est debout, voûtée, ses mains décharnées tentent de protéger l’enfant qu’elle porte en elle, elle fait face; mais elle sera bientôt couchée à même le sol, le nouveau-né mort comme jeté sur elle. Là des groupes d’endeuillés : les parents, les mères, dont plusieurs sont enceintes. On s’enlace, on pleure ensemble, on gémit, on fléchit, on tient. Chacun est seul face à la mort. Face à toute mort.

Lamentation sur le Christ mort de Mantegna.

Käthe Kollwitz considère que son travail sur le bois des gravures tient du mystère du développement et de la révélation photographique ; le chagrin, le deuil, y émergent, planche après planche. Elle a parfois l’impression qu’elle a enfin réussi à exprimer quelque chose sur la guerre, elle va même jusqu’à parler de bonheur, de plaisir de la création, tandis que des critiques louent sa façon d’aller au cœur de la souffrance16.

Cependant elle n’est pas satisfaite et réalise au moins neuf états des dessins préparatoires et gravures. « Cela me semble mauvais. Bien trop clair, cru, lumineux. Le chagrin n’est que noirceur17. » Le travail sur les gravures ne l’a pas sortie de la dépression. Au contraire, elle se sent toujours une traumatisée de guerre, une infirme, tout son être a été défait par la disparition de son fils :

Maintenant mon travail me dégoûte, je ne peux pas le regarder sans être consciente de mon échec en tant qu’être humain. Je suis hagarde, vide de pensées. Un épuisement de tout mon corps, une constante mauvaise humeur (…) Horrible symptôme : non seulement il n’y a pas moyen de penser à quelque chose à fond, mais on ne ressent rien complètement. Si une émotion semble affleurer vous jetez une pelletée de cendre dessus et elle disparaît. Les sentiments qui vous touchaient si fort autrefois semblent relégués derrière des fenêtres épaisses ; l’âme épuisée n’essaie même pas de ressentir car les émotions sont trop pénibles. Aussi n’y a t-il que du vide en moi, ni pensées, ni émotions, pas d’envie de participer à quoi que ce soit18.

Et pourtant, elle s’est aussi engagée en militante par ses œuvres (Le miles n’est-il pas soldat d’une cause ?), pour ceux qui sont morts loin des enthousiasmes des débuts, et pour exprimer l’universalité du deuil, loin du revanchisme. Elle l’explicite à Romain Rolland en 1922 :

Pendant toute la guerre, durant ces quatre sombres années, votre nom – et un petit nombre d’autres – a été une consolation car vous défendiez ce que nous voulions entendre. Merci d’honorer la mémoire de mon fils mort. Il y a aujourd’hui, exactement, huit ans qu’il est tombé. Dix jours de campagne, sa vie s’est arrêtée, il avait dix-huit ans. Il est parti dans la ferveur, il est mort dans la même ferveur. Mais, cela a été encore plus dur pour ses amis qui ont tous été fauchés au cours de ces quatre années. Leur ferveur vacilla et se transforma en dégoût et en haine de la guerre. Cependant la guerre ne les a pas lâchés et ils durent presque tous se vider de leur sang à la fleur de l’âge. Nous tous des pays belligérants nous avons porté le même fardeau. » Et elle ajoute que malgré ses difficultés à « saisir la guerre » ses gravures doivent être diffusées, non pas pour la glorifier comme artiste, mais pour sauver le monde de la guerre : « Ces planches devront circuler de par le monde et dire à tous les hommes : c’était comme çà – c’est ce que nous avons tous supporté pendant ces années indiciblement éprouvantes19.

Dès 1918, Romain Rolland a rencontré le nom et l’œuvre de Käthe Kollwitz. L’écrivain pacifiste qui réside en Suisse depuis le début de la guerre, « au-dessus de la mêlée » pour garder sa liberté d’expression, ce qui ne l’empêche pas de livrer à des activités humanitaires à Genève avec le Comité international de la Croix-Rouge, a en effet connaissance au jour le jour de ce qui se passe en Allemagne. Il mentionne la recréation en novembre 1918 du Bund Neues Vaterland qui veut « travailler à la fondation de la République socialiste allemande sur des bases démocratiques. (…) Le but est : le libre développement de chaque personnalité et son plus haut épanouissement sur la base d’une culture vraiment spirituelle (geistiger) et morale20 ».

Au Comité Central, aux côtés de militants, professeurs, écrivains, tel Heinrich Mann, une seule femme, Käthe Kollwitz. Mais, entre décembre 1918 et janvier 1919, les espoirs révolutionnaires ont été assassinés. Romain Rolland de nouveau : « Ce malheureux peuple, pour qui Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg ont tant souffert, et lutté toute leur vie, qu’ils ont au prix de tant d’outrages et de persécutions incessamment défendu contre ses exploiteurs, et qu’ils voulaient sauver, les a assassinés21! »

C’est aussi ce que ressent Kollwitz qui fait passer son amertume et son deuil grâce au dessin d’un Liebknecht au corps souffrant, quasi christique. Le spartakiste qui avait voulu la révolution, et pas la guerre, est éclairé par le suaire blanc, il irradie. Hommes et femmes s’inclinent, immensément tristes, mais invaincus. Par sa forme et son contenu la gravure dit le deuil et l’immense respect pour cet homme symbole ; on a pu le tuer, mais ses idées survivront22.

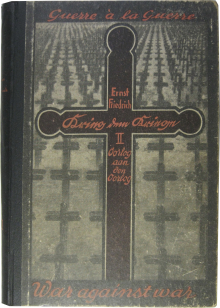

Krieg dem Kriege ! d'Ernst Friedrich.

Käthe Kollwitz devient alors la voix de ceux qui n’avaient pas de voix en poursuivant son œuvre gravée et en produisant des affiches, en « guerre contre la guerre », où femmes et enfants sont les victimes principales des désastres. Car la faim et les privations se sont abattues dès la guerre sur l’Europe centrale et orientale et les années qui prolongent les violences, dans les suites de la révolution russe et des guerres civiles continuées, sont encore pires23. C’est un véritable massacre des innocents, comme aurait dit le pasteur Julius Rupp, son grand-père, qui prêchait dans sa communauté de Königsberg l’avènement du Royaume de Dieu sur la terre quand la misère serait bannie de ce monde. Kollwitz sépare cependant ses gravures sur bois de ses affiches qu’elle considère comme mineures sur le plan artistique. La série Krieg est exposée en 1924 au Musée anti-guerre fondé par l’anarchiste anti-militariste Ernst Friedrich à Berlin à la suite de son livre paru la même année, Krieg dem Kriege !24

Héritière d’une tradition familiale social-démocrate, Käthe Kollwitz est aussi une femme engagée qui s’est acharnée à donner par son œuvre une forme universelle à son désastre personnel : les femmes souffrent mais continuent de se battre.

Or dans bien des cas, la fin de la guerre a signifié pour les femmes, en plus du deuil, le retour à une minoration très prononcée. Tant d’hommes ont été perdus que la peur de la dépopulation s’empare des sociétés qui veulent plus que jamais confiner les femmes à leur seul rôle de mères. Allemande, Kollwitz bénéficie – contrairement aux Françaises – du vote pour la première fois en 1919, elle choisit les sociaux-démocrates. Elle est la première femme élue professeur à l’académie des Beaux-Arts de Prusse. Si elle, a en partie, transformé son drame de guerre en affirmation de tous et surtout de toutes, le désespoir prend le pas sur l’exaltation politique. La mort rôde toujours. On ne croit guère, à regarder ses œuvres, que les souffrances du passé et de la sortie de guerre – en est-ce une vraiment ? – seront atténuées dans le futur. « Le chagrin n’est que ténèbres25. »

Käthe Kollwitz réalisa à la demande de sa veuve un dessin de Karl Liebknecht à la morgue de Berlin, dans la matinée du 25 janvier 1919, le jour de ses funérailles ainsi que de 31 autres morts de la révolte de janvier. Gravure sur bois.

Un monument au fils mort, enfin ?

Rappelons-nous le vieil adage : « Si vis pacem, para bellum ». Il serait d'actualité de le modifier : « Si vis vitam, para mortem » (Si tu veux supporter la vie, organise-toi pour la mort26). À observer l’œuvre de Kollwitz on peut prolonger les intuitions du psychanalyste : « Si tu veux la vie, organise-toi pour représenter le deuil. » Car l’artiste s’est jurée de sculpter un monument pour son fils. Elle doit réaliser ce reposoir à la fois singulier, personnel et universel pour la génération perdue. Elle y arrivera quand elle saura renoncer à représenter Peter pour se consacrer au deuil des parents et retrouver le fils à travers les émotions de ces désenfantés. Les trois noms possibles pour le monument qu’elle va enfin réaliser en 1927 Les parents, Parents en deuil ou Le monument des parents le montrent bien.

Dès 1914, elle en avait eu l’intuition, dessinant des parents agenouillés, pleurant, priant :

Lorsque je sens Peter comme je veux le rendre manifeste et visible dans mon travail, alors je prie. C’est pourquoi les parents sont à genoux devant le socle où repose la dépouille mortelle de leur fils. Ils sont tout à leurs pensées et tout à lui27.

En 1924, dixième anniversaire de la mort de Peter, le projet s’affine : c’est dans le cimetière de Roggevelde, où il a été inhumé, qu’elle doit placer le monument. Elle a besoin de voir les lieux, de s’y voir, pour se décider. Elle décrit le pèlerinage de 1926 à Hans, fait même un croquis du cimetière pour qu’il comprenne de l’intérieur où se trouve son frère, où le monument pourrait être implanté : « Impression totale : croix après croix. (…) Une petite plaque de métal porte le nom et le numéro. C’est ainsi que nous avons trouvé notre tombe. (…) Il faudrait que les deux figures aient tout le cimetière devant elles. (…) Il y a des traces de la guerre partout, des tranchées. (…) 28» Dix ans après la mort de son fils, elle est frappée par le paysage des Flandres toujours détruit, bouleversé, comme elle-même qui vit la prolongation infinie de son deuil29.

Il faudra encore de nombreuses années, de nombreuses esquisses, pour que l’artiste parvienne à maîtriser son œuvre, aidée par la musique, en particulier les Passions de Bach, et de la littérature. Si, socialiste engagée, elle ne pratique plus le christianisme de ses ancêtres elle est en revanche emplie de son sens profond : sacrifice, dilection, passion, résurrection, déréliction, réversibilité de la souffrance. Elle rythme son Journal d’entrées chaque Jour des morts, chaque Vendredi saint. La prière existe, comme « une pétition30».

« Je veux dessiner une personne qui voit les souffrances du monde. Est-ce seulement Jésus ? (…) Il y a une femme qui voit les souffrances du monde. (…) Elle ne bouge pas, elle connaît les souffrances du monde31. » Cette femme, ce doit être elle. Pourtant ce n’est que le jour où elle décide d’utiliser son propre visage et pas celui d’une modèle qu’elle peut enfin faire sortir du granit son travail de deuil.

En juillet 1932 les Kollwitz accompagnent l’œuvre, leur double autoportrait, à sa place définitive en Flandres. L’homme et la femme représentent ensemble le chagrin incommensurable de cette génération qui n’a pas su garder en vie ses enfants, mais ils ne l’expriment pas tout à fait de la même façon : l’homme reste hiératique, les bras croisés comme pour retenir son affliction ; la femme se casse sur elle-même, peut-être vers le ventre matrice qui avait porté l’enfant. Käthe Kollwitz nous fait assister dans son Journal et aux interrogations d’une artiste lors d’une installation, et à la déréliction de parents devant la tombe de leur enfant ; ce qu’il faut donner à voir, ce qu’ils voient.

Longues discussions pour déterminer l’espace à laisser entre les parents. Finalement tout a été résolu : l’ensemble combinera les parents et les croix groupées devant et autour d’eux comme un troupeau. (…) Cela a été un dur travail de mettre la femme au bon niveau. Il a fallu la soulever parce que la forme du terrain faisait exagérer l’inclinaison. Puis l’homme. Ce qui m’a énormément inquiétée c’est que sa ligne de vision n’est pas assez haute. Il ne regarde pas l’ensemble du cimetière, il a l’air de ressasser, la tête vers le bas. (…) Nous sommes allés voir les deux figures à côté de la tombe de Peter, tout semblait vivant, totalement ressenti. J’étais debout à côté de la femme, je l’ai regardée – mon propre visage - j’ai pleuré et touché ses joues. Karl était tout près ; je l’ai entendu murmurer, « Oui, oui »32.

Les parents, Käthe Kollwitz, au cimetière militaire allemand de Vladslo, Flandres.

L’artiste a enfin réalisé ce qu’elle envisageait dès 1914, prier et pleurer : « La prière devrait être une façon de se laisser aller en Dieu, de s’unir à la volonté divine. Alors je prie quand je me rappelle Peter. Besoin de m’agenouiller et de le laisser se déverser, à travers moi. Me sens une avec lui. C’est un amour différent de celui qui me fait pleurer, ressentir le manque, avoir tant de peine. (…) Quand je le perçois en moi de la façon dont je voudrais le montrer dans mon travail, je prie. C’est pour cela que les parents sont agenouillés devant leur fils mort. Ils sont en totale méditation, et en lui33. » Dans cette « méditation », L’artiste est à la fois en symbiose avec des milliers de monuments aux morts populaires et anonymes qui représentent des mères-pietà, des pères en deuil, et en même temps avec l’avant-garde commémoratrice. Ainsi le monument « infini » de Brâncuși en trois parties à Târgu Jiu en Roumanie dit l’impossibilité de la clôture du deuil en créant une scène où la Cène sans convives ne peut plus jamais se tenir, où l’arc de triomphe trop petit ne peut plus jamais célébrer.

De gauche a droite : Table du silence, Porte du baiser et Colonne infinie de Constantin Brâncuși à Târgu Jiu, en Roumanie.

On retrouve ici son ami Barlach en 1927 au moment de l’inauguration du monument aux morts réalisé pour l’église cathédrale de Güstrow où il résidait : « Pour moi, pendant la guerre, le temps s’est arrêté. Il ne s’inscrivait plus dans rien de terrestre. Il flottait34. » Cette impression de temps suspendu, n’est-ce pas celle qu’elle a ressentie depuis 1914, le deuil étant aussi le vide éternel du temps ? Le monument de Güstrow représente un ange suspendu horizontalement dans le vide et dans les temps sidéraux, un ange qui prend subitement, inconsciemment, les traits de son amie : « Le visage de Käthe Kollwitz est comme descendu dans mon ange, sans que ce soit prévu. Si je l’avais voulu, cela aurait sans doute été raté35. » Au moment-même où Käthe Kollwitz décide enfin que le monument à Peter doit être une sculpture de son couple, avec elle et son mari, Barlach, pour le monument-ange de sa propre ville trouve les traits de son amie. Ange avec sexe, celui d’une femme, d’une artiste. Ange de l’Apocalypse, la Grande Guerre n’a-t-elle pas été l’épreuve de la fin des temps, l’ouverture du septième sceau ? Kollwitz n’aura qu’en 1936 l’occasion d’admirer un autre monument aux morts de Barlach, celui de Magdebourg : « Il a vraiment saisi la réalité de la guerre de 1914-1918. (…) vrai pour moi et pour beaucoup. Quand l’on regarde les personnages l’un après l’autre, quel silence. Si les bouches sont faites habituellement pour parler, ici, elles sont ouvertement closes, comme si elles n’avaient jamais ri. (…) Bravo Barlach36. » Mais on est en 1936. Depuis 1933, la vie des antinazis a basculé, et Käthe ajoute : « Evidemment inacceptable pour les tenants du Troisième Reich. » Le monument de Magdebourg et l’ange-Kollwitz seront détruits, comme une partie de l’œuvre de Barlach exposé comme « dégénéré » à l’Entarte Kunst de Munich en 1937. Il représentait en effet le trauma de la Grande Guerre, vu par les organisateurs de l’exposition comme « la représentation d’un sabotage militaire ».

Monument aux morts réalisé pour l’église cathédrale de Güstrow par Ernst Barlach en 1927.

Dès 1932, Les Parents avaient été exposés à Berlin et en Russie soviétique et avaient connu dans les deux pays un succès phénoménal malgré la vindicte des nazis pour qui les deux œuvres étaient défaitistes et refusaient le sacrifice de la guerre. À partir de 1933, les nazis au pouvoir allaient s’en prendre directement à elle et à sa famille. Sans être taxée de dégénérée elle est privée d’exposition donc de commandes, et ses « collègues » sauf exception ne se précipitent pas pour la soutenir ; son mari médecin perd sa caisse de retraite et son fils son travail. Mais elle continue vaillamment à dessiner, à défendre les pauvres et les opprimés, à aider ses amis juifs avant et après la Nuit de cristal bien qu’elle et son mari aient été menacés sérieusement de camp de concentration par la Gestapo, alors qu’elle venait d’être piégée par un journaliste soviétique des Izvestia, sans doute un agent du NKVD, qui lui a fait dénoncer publiquement sa situation terrible en Allemagne nationale-socialiste.

Le deuil éternel : l’anti-nazie perd son petit-fils Peter en 1942

Le 22 octobre 1937 Käthe note : « C’est cette nuit que Peter est mort à la guerre ». Et en octobre 1938 : « Ce sont les jours de Peter. » Son pacifisme est plus fort que jamais, intégral, à tel point qu’elle se félicite de Munich et de la position plus défaitiste qu’attentiste des Français et des Anglais :

La guerre a été évitée ! Merci à toi Chamberlain! Au parlement anglais, à l’occasion de la discussion sur l’imminence d’un danger de guerre, Maxton, le porte-parole du plus petit parti a dit : « Rien au monde ne mérite le déclenchement d’une nouvelle guerre mondiale. » C’est tout à fait mon opinion. Rien au monde37 !

La mort de Barlach, puis celle de son mari, scandent l’entrée en guerre. Entre deuils privés et deuils publics, elle s’exclame : « C’est toujours la guerre, on ne sait pas quand cela va se terminer38. » Au même moment, Peter le petit fils part pour le front. Elle se remémore l’année 1918, quand elle avait répondu à l’appel de Richard Dehmel du 22 octobre (quel jour pour elle) appelant à poursuivre le combat jusqu’à la mort par un texte virulent « Assez de morts, plus un seul ne doit mourir au combat » se concluant par une citation de Goethe : « Les graines de semence ne doivent pas être moulues. (…) Ce sera mon testament. (…) Tristesse infinie pendant ces jours-là. (…) Cette injonction n’est pas un souhait ardent comme ‘Plus jamais la guerre !’, mais un impératif. Une injonction 39. »

La pacifiste, la persécutée, la veuve, la mère « désenfantée » depuis 1914 n’échappe pas au drame une deuxième fois : son petit-fils Peter connaît exactement le même sort que son oncle, 28 ans plus tard, presque jour pour jour.

19 novembre 1942. « Hans est entré sans dire un mot. Alors j’ai compris que Peter était mort. (…) Cela fait maintenant plus d’un mois que nous le savons. (Elle essaie de consoler sa belle-fille) Il m’a semblé que je pourrais lui venir en aide avec la double expérience que j’avais ; j’ai essayé de trouver les mots les plus convaincants, les plus affectueux possibles, et j’ai eu l’impression de lui avoir apporté quelque chose. Mais les jours suivants j’ai compris que mes forces m’abandonnaient et que je ne pouvais pas l’aider. (…) En fait rien ne peut aider. On est seul à pouvoir se guérir d’une telle blessure. En puisant au fond de soi-même40. »

« Double expérience. » Depuis 1914, l’artiste a vécu dans le deuil et le pacifisme, créant contre la mort à la guerre, pour la vie, et le nazisme lui apportait et la guerre, et la mort. Peu de temps avant d’abandonner son journal puis de mourir à son tour, l’antinazie viscérale, la philosémite écrasée par les persécutions et la déportation des Juifs de Berlin se demande une dernière fois, prenant des accents à la Renan :

Patrie, nation, honneur national, trois notions auxquelles je ne cesse de penser. Qu’est-ce donc que la patrie ? Ce n’est rien d’autre qu’un petit point sur la carte, un endroit où on est né, où on a grandi entre papa et maman, où on s’est fondu dans le paysage, dans la langue. La patrie de quelqu’un – même celle d’un descendant d’Allemands- Peut être partout dans le monde. Et là seule la notion d’Heimat existe. (…) c’est tout ce qui est lié à un sentiment d’amour et de chaleur. (…) Ce qui constitue la Patrie, ce sont tous ces gens autour de soi qui parlent la même langue, qui ont grandi dans le même coin.

Alors les nazis allemands partageraient tout avec Käthe Kollwitz ? Elle complète avec force :

La notion d’« Honneur» est une notion délicate. Elle a ses racines dans le sentiment d’engagement qui grandit en chacun de nous. C’est une sorte de conscience. (…) C’est une affaire intime. Rien ni personne ne peut priver quelqu’un de son honneur. Tout homme peut le conserver s’il vit d’après sa conscience.

Trente-neuf ans après la mort de Peter son fils, volontaire dans la Grande Guerre, un an après celle de Peter son petit-fils, mobilisé dans la guerre nazie à la fois contre son gré et dans le respect de son honneur, elle médite pour la dernière fois :

« L’honneur national » ? Il ne consiste sûrement pas en grandeur, puissance et prestige. (…) Une guerre perdue ne peut déshonorer une nation. Par contre on peut et on doit avoir recours à la guerre quand il s’agit de défendre ses propres droits face à d’autres nations. Mais se défendre ne peut jamais dégénérer en actes de violence – là est la difficulté. On fait passer toute guerre pour une guerre défensive, on invoque « l’honneur national» et c’est toujours la même chose : la jeunesse si facilement inflammable se sent au fond d’elle appelée à s’engager pour l’Honneur national en engageant le sien propre. Cela paraît être une vis sans fin41.

L’artiste était restée une femme du XIXe siècle et de la guerre franco-prussienne où l’honneur avait encore parfois un sens. Loin des guerres totales du XXe siècle, loin des bombardements des villes qui la font fuir Berlin, loin de la guerre génocidaire menée par ces Allemands nazis avec qui elle ne partageait plus rien parce qu’ils s’étaient placés en dehors de leur humanité commune. En 1944, elle écrit à une amie proche : « Chaque guerre charrie avec elle la guerre suivante, jusqu’à ce que tout soit détruit (…) Personne ne sait, à part le diable, à quoi le monde, à quoi l’Allemagne va ressembler. »

En avril 1945 encore, quelques jours avant de mourir, elle écrit à son fils Hans : « Der Krieg begleitet mich bis zum Ende » (la guerre m’accompagne jusqu’au bout42).

Couverture du livre de Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019.

Coda

- Les Parents se trouvent aujourd’hui dans le cimetière de regroupement de Vladslo, devant la tombe de Peter Kollwitz. Comme le corps de leur fils, comme des centaines de milliers de morts de la Grande Guerre en Belgique, mère et père ont été exhumés et ré-inhumés dans ces « cimetières de héros » si magnifiquement paysagés qu’avaient voulu les Allemands dès la Grande Guerre. Quand il pleut, ils pleurent43.

- En 1985, un collectif d’artistes féministes se dissimulant derrière des masques de gorille a commencé à manifester à New-York pour que les artistes femmes trouvent une place égale à celle des hommes dans les musées et les expositions. Elles ont échangé leur nom pour celui d’artistes femmes décédées. La première s’est appelée Käthe Kollwitz.

Notes

1

Käthe Kollwitz, Journal, in Diary and Letters edited by Hans Kollwitz, Evanton, 1988. 1er décembre 1914 et 1915 février 1915. Certaines des citations de Käthe Kollwitz sont mes traductions de ce livre ou bien de l’excellente édition plus récente en français, Käthe Kollwitz Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019. Préface de Marie Gispert.

2

Cet article est une version longue et dans une chronologie élargie de mon article « “Tout est nivelé par la mort. (…) Le sacrifice. Mais comment s’y tenir ?” Käthe Kollwitz, la Grande Guerre et l’auto-image » publié dans Marie Gispert & Bertrand Tillier (dir.), Käthe Kollwitz, Regard(s) croisé(s), Strasbourg, l’Atelier contemporain, 2022. Je remercie les deux instigateurs du colloque passionnant et de l’ouvrage qu’ils en ont tiré.

3

J’ai été le conseiller historique et co-commissaire de l’exposition du Middelheim Museum d’Anvers, en 2014, autour de Käthe Kollwitz, La Marque de l’artiste, l’artiste marqué. Catalogue-brochure du même titre, en anglais et français, textes d’Annette Becker. Mes remerciements à Sara Weyns et à toute l’équipe de ce merveilleux musée de sculptures.

4

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 9 décembre 1914.

5

Jay Winter, « Käthe Kollwitz and the Art of War » dans Joana Bourke (dir.), War and Art, a Visual History of Modern Conflict, Londres, Reaktion Books, 2017.

6

Annette Becker, Voir la Grande Guerre, un autre récit, Paris, Armand-Colin, 2014.

7

Käthe Kollwitz Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 11 Octobre 1916.

8

Thierry Dufrène, « Käthe Kollwitz et la “sculpture sociale”» dans Marie Gispert & Bertrand Tillier (dir.), Käthe Kollwitz, Regard(s) croisé(s), Strasbourg, l’Atelier contemporain, 2022.

9

Käthe Kollwitz, Lettre à Hans, 24 octobre 1916.

10

Käthe Kollwitz, Lettre à Hans, 24 octobre 1916.

11

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 201922 août 1916.

12

Ainsi, Femme de la steppe (Élégie serbe), 1915, lithographie, Ernst Barlach Lizenzverwaltung, Ratzeburg.

13

Fosse commune, 1915, lithographie, papier, Ernst Barlach Lizenzverwaltung, Ratzeburg

14

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 27 août 1914.

15

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 30 septembre 1914.

16

Ainsi Gerhart Hauptman ou Romain Rolland.

17

Käthe Kollwitz Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 13 décembre 1922.

18

Käthe Kollwitz Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, avril 1921, p.99

19

« Lettre à Romain Rolland », 23 octobre 1922, dans, Käthe Kollwitz Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019.

20

Romain Rolland, Journal des années de guerre 1914-1919. Notes et documents pour servir à l’histoire morale de l’Europe de ce temps, Paris, Albin Michel, 1952, p. 1684-1685.

21

Romain Rolland, Journal des années de guerre 1914-1919. Notes et documents pour servir à l’histoire morale de l’Europe de ce temps, Paris, Albin Michel, 1952, p.1692.

22

Jean-Numa Ducange, « Käthe Kollwitz et la révolution allemande de 1918-1919 : histoire vécue, histoire représentée », dans Marie Gispert & Bertrand Tillier (dir.), Käthe Kollwitz, Regard(s) croisé(s), Strasbourg, l’Atelier contemporain, 2022.

23

Sur la faim et les tentatives de sauvetage humanitaire, voir Bruno Cabanes, The Great War and the Origins of Humanitarianism, 1918-1924, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

24

L’affiche est toujours exposée dans la refondation très mineure du musée depuis les années 2010. 1924 est aussi l’année du portfolio Der Krieg d’Otto Dix : 10 ans après le début de la guerre, une nouvelle vague de représentations artistiques et littéraires s’impose… Mais il ne faut pas exagérer leur influence, le portfolio Der Krieg d’Otto Dix ne s’est vendu alors qu’à un seul exemplaire. À partir de 1933 viendra le temps de leur interdiction ou leur destruction par les Nazis comme art dégénéré.

25

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 13 décembre 1922.

26

Sigmund Freud, Métapsychologie 1915, Paris, Flammarion , 2019.

27

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 1er décembre 1914.

28

« Lettre à Hans », 11 juin 1926, citée par Otto Nagel, Käthe Kollwitz, Studio Vista, Londres, 1971, p.53. Mon emphase .

29

Luc Schepens, In Pace, Soldatenkerkhoven in Vlaanderen/Cimetières miitéaires en Flandre, Amsterdam, Lanoo Tielt, 1974. En mémoire du grand historien belge Jean Stengers qui m’a donné ce livre si amicalement en 1988.

31

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 26 février 1920.

32

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 23 juillet et 14 août 1932.

33

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 15 juillet 1915.

34

Propos rapportés dans un article de Fritz Schumacher paru dans la Neue Hamburger Presse (6/7 février 1946). Voir, Ernst Barlach, Die Briefe, Bd. 2 1925-1938, Munich, Piper, 1969, p. 813-814. Je remercie Nicolas Beaupré pour avoir partagé avec moi le mémoire de son HDR, En temps de guerre, 1914-1918, Paris, EHESS, 2020, qui débute par une passionnante réflexion sur Barlach (à paraître).

35

Nicolas Beaupré, mémoire de HDR, En temps de guerre, 1914-1918, Paris, EHESS, 2020.

36

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019,1936.

37

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, Derniers jours de septembre 1938.

38

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, 3 février 1940.

39

Lettre de Käthe Kollwitz publiée le 30 octobre 1918 dans le Vorwäts, et Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille, Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, décembre 1941.

40

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019,19 novembre 1942. Double : emphase de Käthe Kollwitz.

41

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal, Articles, Souvenirs, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2019, mi-février 1943.

42

Lettre citée dans, Claire C. Whitner (dir.), Käthe Kollwitz and the Women of War. Feminity, identity, and Art in Germany during World Wars 1 and 2, Londres, Yale University Press, 2015.

43

George Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford, Oxford University Press, 1994, traduction française avec titre un peu trompeur : De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette, 1999.