En 1940, François d’Ursel est depuis des années en Indochine où il exerce la médecine. Mais lorsqu’il apprend que la Belgique est à nouveau attaquée par l’Allemagne, il rentre immédiatement au pays pour s’engager dans la résistance. C’est grâce à son grand frère Antoine qu’il entre dans le groupe « Charles », un petit réseau de renseignements, idéologiquement marqué à droite et lié à la gigantesque nébuleuse « Zéro », fondée dès juillet 1940 par Fernand Kerkhofs1, directeur de la Brufina, un holding de la Banque de Bruxelles. Cet énorme réseau est en fait l’un des principaux canaux de communication avec le gouvernement de Londres auquel il fournit des renseignements essentiellement économiques et politiques sur le pays occupé2. En effet, « Zéro » dépend directement de la Sureté de l’État à Londres et travaille aussi avec le Special Operations Executive britannique. François d’Ursel travaille au sein du groupe « Charles » avec acharnement pendant presque toute la guerre avant d’être inquiété par l’occupant à l’été 1944. Heureusement, il réussit à fuir le pays à temps et passe les derniers mois de la guerre au Congo. Au lendemain du conflit, il rentre en Belgique, ne cherche pas à se faire reconnaître en tant que résistant, mais participe activement jusqu’en 1950 aux campagnes léopoldistes pour le retour de Léopold III sur le trône de Belgique, puis reprend sa vie de citoyen anonyme. Il meurt en 1980 au château de Linterpoort où il avait passé son enfance. Comment comprendre cet empressement et cet acharnement ?

« OUI, le Roi revient », une des affiches léopoldistes les plus répandues durant la Question Royale de 1950.

Au vrai, il a une revanche à prendre. Aristocrate de Zemst (près d’Anvers), le comte François d’Ursel est né en 1899. Il a un grand frère, Antoine, trois grandes sœurs, deux petites sœurs et un petit frère. Cette famille heureuse et soudée vit principalement au château de Linterpoort à Zemst, mais passe l’hiver dans leur hôtel de maître de la rue du Luxembourg à Bruxelles. Le père, Auguste d’Ursel, est un homme respecté, très engagé dans le village et de tendance catholique conservatrice. En août 1914, le grand frère de François s’engage comme volontaire de guerre et passera quatre ans dans les tranchées. Ses parents sont certes inquiets, mais surtout fiers de leur aîné. François rêve de rejoindre lui aussi le front, mais il est trop jeune. Adolescent facétieux et très sociable, gringalet et tendre, il fait donc l’expérience humiliante de l’occupation allemande et de la pénurie alimentaire qui touche toutes les couches de la population dès 1915.

Les enfants d’Ursel, malgré la fortune de la famille, ont souvent faim.

« La consistance du pain, se souvient Madeleine d’Ursel des années plus tard, variait : collant et noirâtre ou crevassé et brun-rouge ! Des morceaux de paille pilés jouaient le rôle de raisin de corinthe dans notre cramique national ! La ration bien petite ; aussi, chacun piquait dans sa miche un petit animal de bois peint pour reconnaître son morceau. Les voraces mangeaient le tout à un repas et se serraient la ceinture après3 ».

En outre, François assiste aux déportations forcées de main d’œuvre et surtout à la mort de son père malade en 1916.

« Pauvre maman, écrit Madeleine, seule avec huit enfants dont aucun n’avait sa vie tracée et à une époque aussi troublée. Pour elle l’existence, sans mon père, ne serait plus qu’un chemin dur et escarpé à gravir, soutenue par sa foi4 ».

La détermination de François d’Ursel à rejoindre l’armée belge sur l’Yser ne cesse donc d’augmenter d’année en année : il lui faut à tout prix rejoindre l’armée belge et se battre les armes à la main comme son grand frère. Il cherche discrètement à s’endurcir, fait des exercices physiques et dort à même le sol de sa chambre, roulé dans une couverture devant la fenêtre ouverte. En février 1917, après plusieurs tentatives sans lendemain, il tente à nouveau de passer la frontière hollandaise via un réseau de passeurs clandestins, sans en avoir parlé à sa famille. Malheureusement pour lui, il est arrêté et emprisonné quelques mois à Turnhout près d’Anvers où il subit des interrogatoires psychologiquement éprouvants, des privations graves de nourriture, des jours de cachots dans l’obscurité, etc. En fait, les Allemands veulent savoir qui lui a fourni sa fausse carte d’identité, qui sont les passeurs qui l’ont amené jusqu’à la frontière hollandaise et quels sont les contacts qu’il a à l’intérieur de la prison. Il commence par avouer sa véritable identité, tout en refusant de raconter son histoire. Résultat, il est mis seul dans une cellule pendant une semaine. Au deuxième interrogatoire, il apprend que son comparse a avoué et qu’il a donné une série d’éléments. L’interrogateur prend son temps, ce qui suscite de l’anxiété chez François. « Je ne suis pas à mon aise du tout, ce long silence est impressionnant5 ». Mais il résiste et ne donne aucun nom.

Pourtant, sa vie en prison s’améliore. L’interrogatoire suivant est une confrontation avec le passeur qui a tout avoué. Devant lui, François « reste stupide ». Il ne s’attendait pas à cela. D’autant que le passeur le supplie de donner le nom de celui qui a fait les faux papiers, sans quoi le passeur sera fusillé par sa faute annonce l’interrogateur allemand. Le jeune aristocrate est complètement déstabilisé.

« Je perds un peu la tête (…) Son récit est vraisemblable et par le fait même je suis responsable de la condamnation qu’il va subir et de l’arrestation des cinq ou six personnes qu’il a nommées. Je suis tellement troublé et ahuri que je ne me rends plus compte que cet homme veut me tendre un traquenard (…) Effrayé de la responsabilité qui pèse sur moi, je lui promets de dire quelque chose, il me serre la main avec force et reconnaissance et après avoir salué le commissaire, sort6. »

Finalement, il invente un nouveau récit, mais donne tout de même un nom, ce qu’il regrette amèrement peu après, se sentant immensément coupable. En récompense, il reçoit la visite de sa mère.

« J’en éprouve une commotion de joie, écrit-il, je ne pensais pas qu’on me permettrait de la voir. (…) Je suis si heureux, mais la présence de Lévy [un policier allemand] est une telle gêne. Je ne parle presque pas7. »

Il peut également recevoir des colis pour améliorer son quotidien. D’autres interrogatoires suivront, car les Allemands veulent plus de précisions et d’autres noms, notamment les noms de ceux qui, à l’intérieur de la prison, communiquent avec lui. Sans résultat, François ne veut plus livrer personne. Il nie tout, même l’évidence. On menace d’arrêter sa mère comme complice de son départ et de supprimer les visites et les colis. Ces menaces ne le font pas parler, mais provoquent en lui une telle anxiété qu’il tombe malade et plonge dans la dépression.

« Je me sens indisposé, c’est l’anxiété et l’agitation… Toute la nuit je me suis posé la question “Maman est-elle arrêtée ?”. Mais ce n’est pas possible. N’empêche que cette idée me poursuit, me tenaille. Pendant les jours qui suivent, je me laisse aller à un profond abattement. Je n’ai plus faim… Je suis obsédé par toutes sortes d’idées noires… Je m’ennuie à mourir. »

Et lorsqu’il croit apercevoir sa mère de dos dans la cour de la prison, c’est le désespoir absolu.

« Ainsi j’ai la certitude qu’elle est en prison… je rentre et dans ma cellule nue, je me désespère inutilement. Je puis bien dire “Ah ! Que la vie est triste”. Je ne sais plus trop ce que je veux, je suis seulement malheureux8. »

Il est d’autant plus désespéré et se sent d’autant plus coupable que sa mère, veuve depuis 1916, est seule pour s’occuper de la nombreuse fratrie. Après plusieurs jours sans se nourrir, son geôlier allemand a pitié de ce gamin affaibli et muet et lui révèle que sa mère n’a jamais été arrêtée. Soulagement. Mais les visites et les colis sont supprimés. Peu importe. Finalement, il est emmené au tribunal d’Anvers où il est condamné à la déportation sans savoir pour combien de temps.

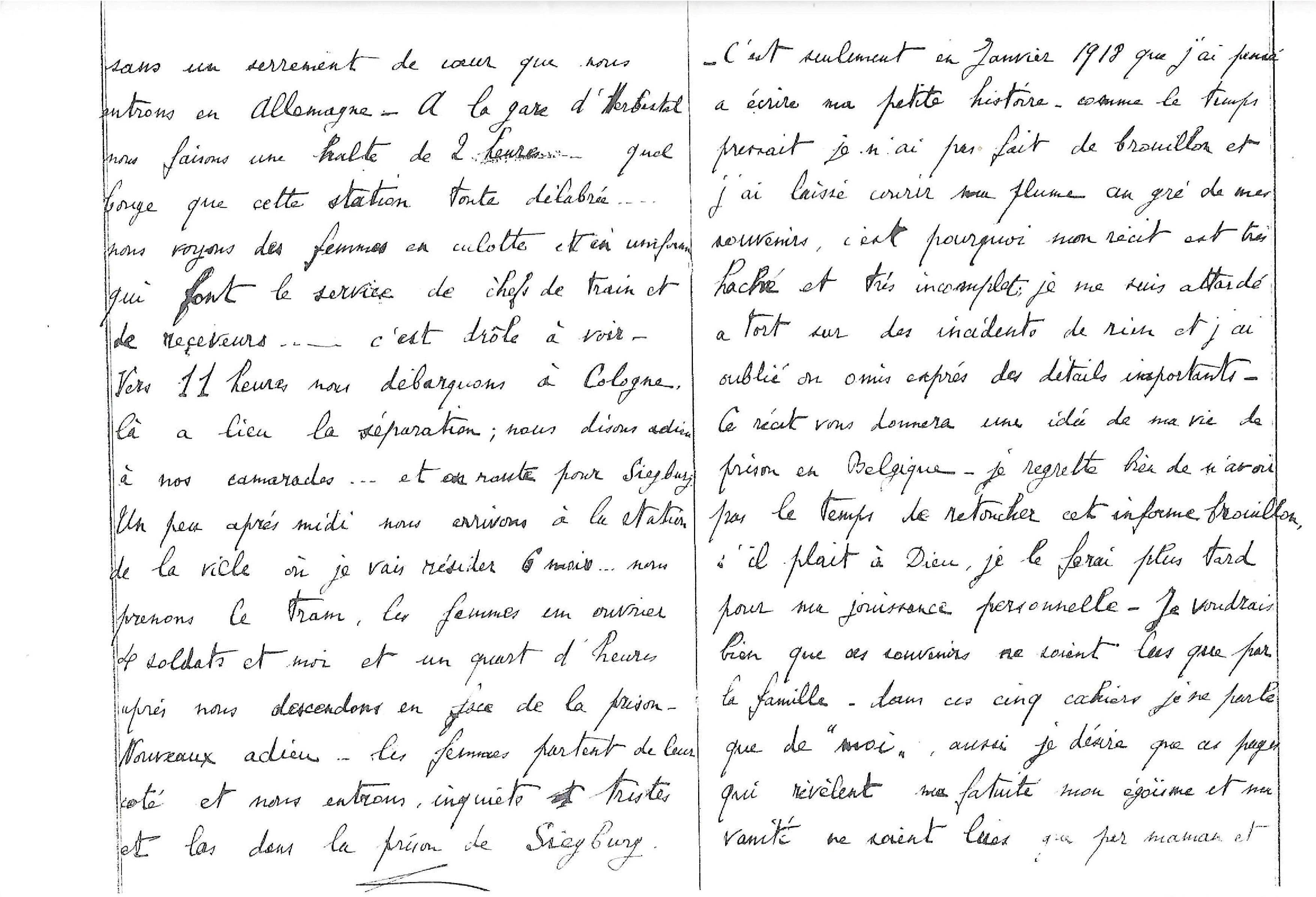

En janvier 1918, il part pour la prison de Siegburg en Allemagne où il va côtoyer des prisonniers de droit commun parfois violents. Il y restera jusqu’à la fin de la guerre, malgré une tentative d’évasion sans lendemain. C’est là qu’il écrit son « Journal de guerre et souvenirs » retraçant son expérience à la prison de Turnhout. Sur son expérience à Siegburg, nous n’avons pratiquement rien. Il semble pourtant que ce soit là qu’il ait le plus souffert.

Après l’armistice, il rentre épuisé, énervé et brisé ; traumatisé, dirions-nous aujourd’hui. Sa petite sœur, Madeleine, en témoigne dans ses mémoires rédigées en 1963 :

« Il nous avait quitté gringalet et nous revenait en homme fait, mais tellement faible et bouffi, frêle comme un grand malade, silencieux et tournant en rond tel un ours en cage. Deux ans de prison laissèrent des stigmates sur un enfant trop jeune pour cette terrible épreuve : la solitude, la faim, et puis la promiscuité avec la lie de l’humanité ! Le François charmant, spontané et gai de son enfance, n’est jamais revenu9. »

Il ne rira plus, deviendra un adulte tourmenté et mourra de vieillesse enfermé dans ses souvenirs muets. Contrairement à beaucoup d’autres prisonniers ou civils victimes des violences de l’invasion, au sortir de la Grande Guerre, il n’introduit pas de dossier auprès des tribunaux des Dommages de guerre, parce qu’il ne se considère pas et ne veut pas se considérer comme une victime10. François s’était rêvé héros, il avait échoué. Point.

Reproduction de la dernière page du « journal de guerre », rédigé par François d’Ursel à la prison de Siegburg, 1918 (Archives familiales privées). Dans cette dernière page, il explique qu’il n’a écrit que pour lui et sa mère, personne d’autre.

Durant l’entre-deux-guerres, il fait des études de médecine, puis s’en va exercer son art en Indochine. Son engagement dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale apparaît bien comme une revanche personnelle qui ne demande aucune reconnaissance extérieure. Il ne laisse d’ailleurs aucun écrit à ce sujet et n’en parlera jamais volontiers.

Le parcours de François d’Ursel fait écho à celui d’un de ses contemporains bien plus connu que lui, Paul-Henri Spaak. Ils sont nés la même année. Paul-Henri tente dès 1916 de rejoindre le front, mais se fait arrêter et est envoyé jusqu’à la fin de la guerre dans des camps en Allemagne. Dans ses mémoires, Spaak minimise cette expérience en n’évoquant pratiquement que son engagement dans la troupe de théâtre du camp pour rompre l’ennui de sa vie carcérale11. Après la guerre, il ne s’engage pas dans « l’humanitaire » comme François d’Ursel, mais en politique. Après des études de droit à l’Université libre de Bruxelles, il adhère au Parti socialiste où il prend rapidement une place importante. C’est lui qui, en 1936, suggère le retour à la neutralité de la Belgique pour éviter de participer à une nouvelle guerre mondiale. Cette politique sera publiquement soutenue par le roi Léopold III qui a presque le même âge que lui et avec qui il s’entend fort bien. Ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement Pierlot, le 25 mai 1940, après deux semaines de combats, Spaak se rend au château de Wijnendaele où se trouve Léopold III pour tenter de le convaincre de fuir avec le gouvernement belge et continuer la lutte en dehors de la Belgique. Le roi refuse. Il est impensable pour Léopold III de quitter le royaume et son peuple. C’est la rupture entre les deux hommes qui jusqu’alors étaient presque des amis. Après bien des péripéties, hésitations et doutes, le gouvernement belge se retrouve à Londres où il poursuit la guerre aux côtés des Alliés. Pour Paul-Henri Spaak, comme pour François d’Ursel, l’engagement aux côtés des Alliés contre l’Allemagne est teinté de revanche personnelle. Au lendemain de la guerre, Spaak s’oppose vivement au retour du roi12. Durant toute la Question Royale, de 1945 à 1950, il apparaît même comme l’un des principaux chefs de file du mouvement antiléopoldiste. Il est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, Léopold III a fait des choix bien différents qui s’enracinent dans des expériences toutes aussi différentes de la Première Guerre mondiale.

Né en 1901, le prince Léopold entre au 12e de ligne le 8 avril 1915 et passe ses « vacances » dans les tranchées. Il y développe, comme beaucoup de combattants, une méfiance vis-à-vis des politiciens et du Parlement, un esprit de loyauté, un attachement à la hiérarchie militaire et une admiration sans borne pour son père le roi Albert13. En 1926, il épouse la princesse Astrid de Suède, la sincérité de leur amour les rendent très populaires. Ils ont trois enfants. En 1934, le roi Albert meurt dans un accident d’alpinisme à Marches-les-Dames près de Namur. Léopold III monte sur le trône entouré par l’affection d’un peuple endeuillé comme lui. L’année suivante, la reine Astrid meurt dans un accident de voiture à Kussnacht en Suisse. Toute la Belgique est à nouveau en deuil. Le roi, lui, est brisé.

Il faut pourtant continuer de régner et cela dans un contexte international de plus en plus troublé. Léopold III s’inspirera toute sa vie de l’exemple de son père bien aimé. Or, le 10 mai 1940, tout va trop vite, il doit choisir entre se présenter au Palais de la Nation devant les Chambres réunies ou prendre immédiatement la tête de l’armée. C’est la deuxième option qu’il adopte. Les hommes politiques le lui reprocheront par la suite. La campagne des dix-huit jours est un désastre et la capitulation du 28 mai 1940 s’enracine clairement dans les souvenirs de la boucherie de 1914-1918. S’il refuse de suivre le gouvernement hors du pays, c’est qu’il veut rester auprès de son peuple, comme son père était resté auprès de ses hommes dans les tranchées. Il est alors au sommet de sa popularité14, tandis que le gouvernement qui a fui à Limoges puis à Londres est perçu en pays occupé comme lâche, traître à la patrie, embusqué. Mais le remariage de Léopold III avec Lilian Baels15, annoncé publiquement par le Cardinal Van Roey16 à Noël 1940, va ébranler son image de « serviteur souffrant ».

La révélation, au lendemain de la guerre, de l’entrevue à Berchtesgaden avec Hitler, en novembre 1940, est un deuxième élément qui agitera les esprits pendant la Question Royale. Les antiléopoldistes l’accusent d’avoir commis une faute politique à un moment où il était dans l’impossibilité de régner. Prisonnier en Allemagne depuis 1944, le roi est libéré par les Américains en 1945. Mais, à la demande du gouvernement belge, il ne rentre pas en Belgique où le Parlement a voté une loi qui cadenasse l’impossibilité de régner. Pendant cinq ans, il reste avec sa famille à Prégny en Suisse ; tandis que son frère, le prince Charles, assume la régence. En Belgique, la division entre les léopoldistes qui souhaitent le retour de Léopold III sur le trône de Belgique et les antiléopoldistes qui réclament son abdication immédiate est de plus en plus violente. Notons que, dans cette guerre médiatique, la figure du Roi-Soldat est utilisée tant par les léopoldistes pour qui Léopold III est et reste le digne fils de son père que par les antiléopoldistes qui font de lui un traître à la mémoire du grand héros de 1914-1918.

En 1950, le Parti social-chrétien qui avait mis à son programme le retour du roi emporte les élections. Un referendum populaire, souhaité par Léopold III, donne 57 % des voix en faveur du retour. Immédiatement, l’analyse de ce referendum se fait en termes linguistiques : la Flandre a voté majoritairement pour le retour, alors que la Wallonie a voté contre17. Léopold III rentre au pays, mais des émeutes ont lieu en province liégeoise qui font quatre morts. La Belgique est alors au bord de la guerre civile. Pour apaiser les esprits, la mort dans l’âme, Léopold III s’efface au profit de son fils Baudouin qui n’a que vingt ans. L’année suivante, le pays étant apaisé, il abdique définitivement et se retire de la vie publique18. Au même moment, le léopoldiste François d’Ursel reprend sa vie de médecin un peu solitaire, tandis que l’antiléopoldiste Paul-Henri Spaak devient l’un des pères de la construction européenne.

Le Cri du Peuple, 7 Mars 1950, p. 2 : « 1914–1940. Tel père, tel fils » par Frag. Aurore.

Que tirer de ce rapide survol ? Nous avons trois personnes de la même génération, adolescents pendant la Grande Guerre, issus de milieux particulièrement aisés (un prince royal, un comte et un grand bourgeois), tous trois très patriotes. Pendant la Première Guerre mondiale, deux d’entre eux tentent de passer la frontière hollandaise pour rejoindre le front et finissent dans les geôles allemandes, le troisième fait l’expérience des tranchées. Durant l’entre-deux-guerres, deux d’entre eux assument des responsabilités politiques et font ce qu’ils peuvent pour éviter à la Belgique une nouvelle guerre via le retour à la neutralité. Léopold III ne dérogera pas à cette ligne de conduite. Comme son père, le roi Albert, il souhaite éviter à son armée des sacrifices inutiles et protéger son peuple. Mais cette fois, cela passe par la capitulation du 28 mai 1940, l’impossibilité de régner et sa présence en Belgique occupée. À l’inverse, Paul-Henri Spaak, une fois la guerre déclenchée, entend continuer la lutte contre l’Allemagne coûte que coûte depuis Londres. On retrouve la même attitude, mais en pays occupé, chez François d’Ursel qui s’engage dans un réseau de renseignements travaillant pour les Alliés et le gouvernement belge de Londres, tout en restant profondément et activement léopoldiste. Si tous deux ont une revanche à prendre, cela n’explique pas tout. Nombre d’anciens combattants se sont engagés dans la résistance. C’est le cas par exemple, d’Antoine d’Ursel, le grand frère de François, qui s’engage d’abord dans le groupe « Charles », puis travaille au sein du réseau d’évasion « Comète19 ». Il le payera de sa vie en décembre 1943.

L’impact de la Première Guerre mondiale sur l’attitude de nos trois personnages durant la Seconde guerre mondiale est indéniable. Expérience personnelle, guerre éprouvée jusque dans leur chair, mais aussi expérience familiale, car il y a bien des modèles à suivre : le roi Albert pour Léopold III, Antoine pour François d’Ursel. Cela étant, le plus remarquable sans doute est de constater que ces expériences durant leur adolescence les conduit à des attitudes patriotiques bien différentes lors du conflit suivant. Il est vrai que l’ombre portée de la Grande Guerre a de multiples visages qui restent à explorer.

Notes

1

Fernand Kerkhofs (1890-1947), directeur du service d’informations de la Brufina (Banque de Bruxelles), il fonde le réseau Zéro en juillet 1940 avec des amis tels que jean Moens son collaborateur à la Brufina ou William Ugeux rédacteur en chef du journal catholique Le Vingtième Siècle.

2

Cf. Yaëlle Van Crombrugge, Les espions Zéro dans l’ombre du pouvoir 1940-1944, Bruxelles, éd. Racine, 2013.

3

Madeleine-Paulus d’Oultremont, Souvenirs d’un demi-siècle, inédit, 1963, p. 31.

4

Madeleine-Paulus d’Oultremont, Souvenirs d’un demi-siècle, inédit, 1963, p. 29.

5

François d’Ursel, Journal de guerre et souvenirs rédigé à la prison de Siegburg en janvier 1918, Siegburg, inédit, 1918, p. 54.

6

François d’Ursel, Journal de guerre et souvenirs rédigé à la prison de Siegburg en janvier 1918, Siegburg, inédit, 1918, p. 61-62.

7

François d’Ursel, Journal de guerre et souvenirs rédigé à la prison de Siegburg en janvier 1918, Siegburg, inédit, 1918, p. 78.

8

François d’Ursel, Journal de guerre et souvenirs rédigé à la prison de Siegburg en janvier 1918, Siegburg, inédit, 1918, p. 101-103.

9

Madeleine-Paulus d’Oultremont, Souvenirs d’un demi-siècle, inédit, 1963, p. 35.

10

Cf. Laurence van Ypersele, « Trois volontaires de guerre dans les geôles allemandes, 1914-1918. Expériences et émotions », Guerres mondiales et conflits contemporains, vol. 168, n° 4, 2017, p. 135-155.

11

Paul-Henri Spaak, Combats inachevés, Paris, Fayard, 1969, 2 vols.

12

Cf. Michel Dumoulin, Spaak, Bruxelles, éd. Racine, 1999.

13

Cf. Gilbert Kirschen, L’éducation d’un Prince. Entretiens avec le Roi Léopold III, Bruxelles, Didier Hatier, 1984.

14

Paul Struye, L’évolution du sentiment public en Belgique sous l’occupation allemande, Bruxelles, éd. Lumière, 1945.

15

Lilian Baels (1916-2002), fille du gouverneur de Flandre occidentale, elle est la deuxième femme de Léopold III qu’elle épouse le 6 décembre 1941. Le couple aura trois enfants. Cf. Evrard Raskin (trad. du néerlandais par Luc Leens), Princesse Lilian, la femme qui fit tomber Léopold III, Bruxelles, Luc Pire, 2002.

16

Cf. Alain Dantoing, La « collaboration » du Cardinal : l’Eglise de Belgique dans la Guerre 40, Bruxelles, De Boek, 1991.

17

Notons que d’autres analyses étaient possibles. Si l’on prend le critère ville/campagne, il est clair que les villes sont plutôt antiléopoldistes et les campagnes léopoldistes. Si l’on analyse les résultats par province, il apparaît que la province la plus antiléopoldiste est la province d’Anvers en Flandre et que la province la plus léopoldistes est la province du Luxembourg en Wallonie.

18

Cf. Michel Dumoulin, Mark Van den Wijngaert et Vincent Dujardin (dir.), Léopold III, Bruxelles, éd. Complexe, 2001.

19

Le réseau Comète est un réseau d’évasion fondé en juin 1941 par une jeune Bruxelloise de 25 ans, Andrée De Jongh, surnommée « Dédé ». Actif en Belgique et en France jusqu’en 1944, ce réseau a permis de sauver 798 aviateurs alliés. Cf. Marie-Pierre d'Udekem d'Acoz, Andrée De Jongh. Une vie de résistante, Bruxelles, éd. Racine, 2016.