Jacques Revel a été un acteur majeur de l’École des hautes études en sciences sociales depuis sa création, par ses responsabilités à la revue des Annales. Économies, sociétés, civilisations dès 1975, puis aux Éditions, à la présidence de l’École enfin de 1995 à 2004. Il apporte ici son regard sur quelques-uns des documents fondateurs de l’EHESS.

Jacques Revel : Vous m’avez soumis deux documents1. Si vous en êtes d’accord, je les commenterai l’un après l’autre, quitte à les mettre, dans un second temps, l’un en regard de l’autre.

Le premier est certainement celui qui pose le plus de problèmes parce qu’il me semble que c’est un texte à double ou à triple fond, en commençant par celui de sa date. Une mention manuscrite en tête du texte porte mention du 30 juin 1958. Le projet de création d’une Faculté des sciences économiques et sociales date en fait du milieu des années 1950. À l’appui de ce que j’avance, j’invoquerai la proximité, voire la reprise, parfois littérale d’autres textes produits par Fernand Braudel dans cette même période, en particulier dans sa contribution au rapport Longchambon2, publiée sous le nom de Henri Longchambon, dans les Annales Économies, Sociétés, Civilisations en 1958, mais dont Braudel a fait connaître qu’il était lui-même l’auteur de la section du rapport concernant les « sciences sociales » du rapport. Par ailleurs, l’analyse de la situation des sciences sociales au milieu des années 1950 reprend des thèmes que Braudel a plusieurs fois développés dans des interventions en son nom personnel cette fois, en particulier dans le célèbre article sur « La longue durée »3.

À ce point, il me semble qu’un retour sur la période n’est pas forcément inutile. C’est une histoire qui est relativement connue par les travaux de Brigitte Mazon et de Giuliana Gemelli4, même si beaucoup resterait à faire, à partir des archives de l’École, que je n’ai pas explorées, mais aussi des correspondances, celle de Fernand Braudel, celle de Clemens Heller ou celle de Gaston Berger. Et tout dernièrement celle de Louis Velay que l’on vient de retrouver. La VIe section de l’École pratique (sciences économiques et sociales), a été créée presque sans postes propres, sans murs et sans budget. C’est peu à peu qu’elle s’est étoffée avec une aide, qui restait modeste, de deux fondations américaines et dans un environnement qui ne lui est pas nécessairement favorable : forte tension avec les universités, surtout la Sorbonne, qui prend une tournure personnelle avec l’opposition entre Braudel et Renouvin, dont je rappelle qu’il était doyen de la Faculté des lettres, mais aussi directeur d’études de la VIe section. Et entre eux, un lourd contentieux, puisque c’est Renouvin qui aurait bloqué la candidature de Braudel à la Sorbonne. Un environnement difficile, donc. Malgré tout, Braudel et Febvre (Febvre meurt en 1956), ont pu disposer de plusieurs atouts favorables, l’appui de Pierre Auger5 et surtout celui de Gaston Berger, qui occupa durablement la Direction générale de l’Enseignement supérieur entre 1952 et 1960, celui, encore, d’Henri Longchambon, déjà cité, physicien, cristallographe, mais essentiellement actif dans la politique de la science pendant tous des années.

On choisit donc de faire exister un dispositif qui peut être considéré comme récurrent dans l’histoire de l’enseignement supérieur en France : la conviction que l’innovation se fait par les marges. Cela avait été, très tôt, le cas du Collège de France, mais encore, plus récemment, dans la seconde moitié du XIXe siècle, celui de l’École pratique des hautes études créée à l’initiative de Victor Duruy. Dans le cas qui nous retient ici, avec la VIe section de cette même École pratique, on a affaire à une institution qui, au milieu des années 1950, reste très marginale dans l’enseignement supérieur et la recherche et qui pourtant propose une réforme en profondeur, quelque chose comme un programme maximaliste, appuyé sur un diagnostic très général, un diagnostic très abrupt aussi, sur l’état des sciences humaines et sociales, sur les conditions de l’innovation, sur les rapports entre les disciplines, et qui l’assortit du projet d’une refonte des cursus étudiants. C’est le Braudel visionnaire, surplombant, qui intervient ici ; c’est aussi le Braudel entrepreneur. D’où ce projet que, pendant un temps relativement bref, Braudel va tenter de « vendre » aux autorités de tutelle, et qui a au départ le soutien de Gaston Berger. Notons encore que c’est le même projet que Braudel est allé présenter et a tenté de faire soutenir par les fondations américaines, Rockefeller puis Ford, lors du voyage de huit semaines qu’il a effectué aux États-Unis à l’occasion d’un tour des grandes universités à l’automne de 1955.

Mais face à ce projet, dont on sait qu’il circule, il y a très tôt une levée de boucliers tant dans des facultés des lettres, qui vont s’afficher bientôt comme « Facultés des lettres et sciences humaines », que dans des « Facultés de droit et des sciences économiques. » La réaction d’hostilité est si forte que Gaston Berger et la direction générale de l’enseignement supérieur, qui ont le souci de maintenir une sorte de paix au sein du monde académique, en viennent à freiner les initiatives de Braudel. D’où, très vite, une deuxième version, qui ne sera plus celle d’une « Faculté des sciences sociales », mais celle d’un « Institut national des sciences sociales ». Mais cette fois, c’est « Sciences Po », ou plutôt la Fondation nationale des sciences politiques, qui se montre réticente, estimant qu’elle joue déjà ce rôle et qu’il n’y a pas besoin d’un doublon. Et tout cela débouchera finalement sur le projet d’une Maison des sciences de l’homme – et non pas d’une Maison des sciences sociales.

Le projet, dont le principe est avalisé en 1959, trouvera un statut, celui d’une Fondation, en 1963, mais qui n’aura un feu vert que lorsqu’on se sera assuré qu’elle sera totalement indépendante de la VIe section de l’EPHE. Nous sommes dans un champ de mines, si je puis dire, et c’est là-dessus que l’interprétation du texte qui nous est soumis peut différer. Si 1958 est vraiment la date où il a été produit, ce texte propose des éléments qui sont déjà devenus, pour une part, inactuels, en tout cas la création d’une nouvelle faculté des sciences sociales qu’annonce le titre du document. Le statut du texte est ambigu et l’interprétation peut en être assez profondément différente selon les circonstances politico-académiques et les considérations stratégiques auxquelles il répond. C’est donc un texte à manier avec prudence. Et j’en viens donc maintenant en quelques mots aux propositions qu’il avance.

Il s’agirait d’une « faculté ». C’est une première surprise venant de la part d’un homme, Braudel, qui enseigne au Collège de France depuis 1949, qui dirige en second, en étroite collaboration avec Febvre, puis seul à partir de 1956, la VIe section de l’EPHE, et qui n’a cessé de manifester son peu d’estime pour les universités, je le cite, « mal liées à la vie réelle du pays », en proie, « à l’appétit ou à la résistance systématique, résistances à base de craintes et de bon sens », et pour lesquelles, je le cite encore, « le neuf paraît haïssable ». Alors pourquoi une nouvelle institution et surtout pourquoi l’intituler faculté ? Il semble qu’il y ait deux réponses possibles, qui ne s’excluent d’ailleurs pas nécessairement.

La première serait réaliste. Il faut exister, il faut être visible, et surtout il faut garantir aux futurs étudiants un cursus complet, incluant la licence, mais aussi les débouchés que garantirait un titre universitaire, bien au-delà de ce que peut proposer le mémoire de l’École pratique. L’intention, est bien, et c’est répété de diverses manières, de former des cadres nouveaux, pas seulement des chercheurs ou des universitaires, et de les former à Paris ou dans ses environs pour réunir le maximum de ressources en matière de recherche, d’enseignement, et aussi d’étudiants.

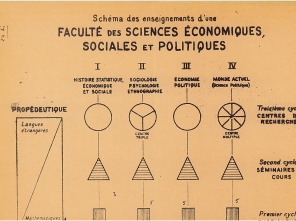

La seconde réponse, dont j’ai dit qu’elle n’était pas forcément exclusive de la première, c’est bien sûr chez Braudel, et c’est une conviction ancienne chez lui, une conviction qu’il a souvent reprise, que la confrontation et l’émulation entre les disciplines réunies dans la nouvelle faculté, la nouvelle organisation des études, créeront un contexte favorable à l’apprentissage et à l’innovation. Il ne s’agit pas de déposséder les facultés traditionnelles de leurs enseignements, mais de créer un cadre institutionnel inédit qui permettra de rapprocher, de confronter, et pour reprendre le vocabulaire braudélien, de féconder les avancées de la recherche. À quoi s’ajoute dans les limites d’un document qui est quand même très court, un tout petit nombre de pages, une sorte de schéma organisationnel que résume un schéma au sens propre. On y reconnaît des thèmes récurrents chez Braudel, une conception souple et empirique, ouverte, de l’interdisciplinarité, qui était déjà celle des Annales de Marc Bloch et de Lucien Febvre, contre par exemple la revendication d’une méthodologie commune, unifiée, c’est-à-dire contre un modèle de type Simiand6. On y trouve aussi un certain nombre de caractéristiques qui valent la peine d’être relevées. L’une, qui m’a intrigué, c’est la recommandation d’une alliance institutionnelle, et plus si affinités, avec Sciences-po, c’est-à-dire une alliance entre des établissements universitaires qui mettraient en commun des ressources qui, dans les faits, sont tout-à-fait inégales. Le capital social dont elles disposent est plus inégal encore. Une sorte d’OPA menée par deux institutions périphériques face aux universités traditionnelles, était-elle plausible ? Je n’en sais rien. C’est, d’une certaine manière, ce qui sera repris dans le projet de la Maison des sciences de l’homme. Mais dans la nouvelle configuration, non seulement « Science-po », mais d’autres universités intéressées seront invitées à participer au projet.

Ce pas en direction de Science-po est-il unique ? Pas vraiment. Il existe en effet une relation d’émulation, c’est-à-dire à la fois de concurrence et de communauté de projet, entre les deux institutions à partir de la fin des années 1950, on le vérifie en particulier à propos du développement des aires culturelles. Je renvoie sur ce point à un travail de Ioana Popa publié en 20197, qui porte spécifiquement sur cette dimension et qui fait apparaître, sinon des parentés, des homologies entre les deux institutions en matière de recherche sur les aires culturelles. Une proximité apparaît aussi dans le schéma des enseignements, dans le fait que le « monde actuel » est placé sous l’égide des sciences politiques, dans le schéma qui figure en page zéro de notre document, d’une manière qui rompt sensiblement avec des conceptions longuement développées par Fernand Braudel, qui pensait plutôt le monde actuel en terme de civilisations, avec une forte revendication historienne qu’illustre le célèbre manuel pour les classes terminales de Braudel, Baille et Philippe de 19638.

En revanche, pour le reste du dispositif envisagé pour la nouvelle faculté de sciences sociales, on en reste plutôt à un type de distribution qui rappelle les affiches de la VIe section, mais l’organisation n’en est guère explicitée. Je note aussi que le projet, dans sa brièveté, reste assez discret sur la part de l’histoire, si on le compare aux nombreux textes de Fernand Braudel, publiés dans les années 1950. On peut sans doute y voir un souci de prudence politique. Au même moment pourtant, dans un courrier qu’il adressait au ministre de l’Éducation nationale, le 4 juillet 1958, pour proposer la création, cette fois, d’une Fondation nationale des sciences économiques et sociales – un nouvel intitulé encore ! -, Braudel déplorait qu’aux États-Unis, « le regroupement des sciences de l’homme, en se faisant sur la base de l’actuel, est recherché sur le temps court. (…) C’est à partir de tous les temps, du temps long comme du temps court, que la tentative devrait être entreprise. La pensée française – entendons celle de Braudel –, s’y prête de façon efficace9».

Pour le reste, le projet de 1958 propose une formation à trois étages, très différente du modèle de l’École pratique des hauts d’études, puisqu’elle inclut une formation à la base. C’est donc bien d’une faculté qu’il s’agit, qui inclut un premier cycle. Je me suis interrogé sur le premier étage dit, curieusement, technique, qui comporte l’apprentissage accéléré de « langues étrangères », rien à redire, mais aussi celui de « mathématiques sociales ». J’ai été retenu par cette mention parce que le thème est récurrent chez Braudel, alors que lui-même a été modérément praticien de la statistique. Je rappelle que la première version de la Méditerranée10, si elle comporte quelques chiffres ici et là, n’offre rien de comparable avec ce que l’on trouvera dans la deuxième édition de 1966, nourrie par les travaux de la deuxième génération des braudéliens. C’est un problème sur lequel je me suis souvent interrogé, et sur lequel j’ai interrogé nombre de collègues, Guilbaud, Rosenstiehl, Barbut et même Benoît Mandelbrot, que j’ai rencontré à New York à la fin des années 1970 : qu’attendait Braudel, que pouvait-il attendre des outils mathématiques que, bien entendu, il ne maîtrisait pas ? Je n’ai pas trouvé de réponse et il m’est arrivé de penser qu’il attendait des réponses à des questions qui n’étaient pas nécessairement formulées. Pour autant qu’on puisse en juger, ce que Braudel pouvait maîtriser de la statistique relevait d’une version classique et relativement élémentaire, telle qu’elle était mise en œuvre dans l’étude des variables économiques dans des durées différentes qu’étudiaient alors les historiens. Alors pourquoi cette fascination ? C’est une question à laquelle je n’ai pas de réponse, mais qu’il a portée toute sa vie. Je vous suggère sur ce point, je de lire le chapitre intelligent et drôle que notre collègue Pierre Rosensthiel a écrit sur la mathématique à l’École, dans le volume que Nathan Wachtel et moi avons édité il y a trente ans, Une École pour les sciences sociales11.

Au-delà, qu’y-a-t-il dans ce premier cycle tel qu’il était conçu dans le projet de 1958 ? Un apprentissage des démarches, mais on ne nous en dit rien de plus. On ne saura pas de quoi il s’agit, et c’est d’autant plus étonnant que Braudel était sans nul doute attaché à la formule d’une « École pratique ».

Le second étage du dispositif, dit de formation spécialisée, s’aligne pour l’essentiel sur les séminaires qui sont donnés à la VIe section. Vient enfin un troisième étage, totalement hypothétique, qui prévoit une incorporation des jeunes chercheurs au sein des équipes de recherche, qui n’est même pas esquissée. Mais on comprend qu’il s’agirait là d’un territoire commun, non inféodé, non approprié par une institution, une sorte de territorium nullius. En ce sens, le projet anticiperait plutôt sur ce que, de gré ou de force, deviendra la Maison des sciences de l’homme au cours de sa longue gestation, pendant les années 1960.

J’en viens maintenant au second document qui nous est proposé. Il pose au départ moins de problèmes. Il y a un titre qui annonce un « programme scientifique ». Il est clairement daté de mai 1975, soit quatre mois après le décret du 23 janvier, qui créait l’École des hautes études en sciences sociales en autonomisant l’ancienne VIe section de l’École pratique des hautes études. Et ce texte émane de la gouvernance de la nouvelle institution dont le président était, depuis trois ans, Jacques Le Goff, qui avait succédé à Fernand Braudel12. Reste à savoir quelle pouvait être la finalité de ce texte et à qui il était adressé. J’espère que vous en savez plus que moi… Le point est en tout cas plus incertain, parce qu’il s’agit d’une présentation très générale de l’institution. Reprend-il des arguments qui ont été mobilisés lors des négociations qui ont précédé le décret de janvier ? C’est probable. Le document mentionne, page 7, un autre texte qui aurait été soumis au secrétariat d’État, c’est-à-dire à Jean-Pierre Soisson, et aux groupes d’experts réunis par lui l’année précédente, en 1974, et qui aurait été approuvé par la « commission scientifique provisoire » de l’École, c’est-à-dire par le conseil scientifique de la VIe section. Cela dit, le texte est très général, il est très « léger », il est aussi très peu administratif. S’il est vraiment postérieur au décret de fondation qu’il mentionne à la page 2, à quelle instance pouvait-il bien être adressé ? Seule une recherche dans les archives permettrait de le préciser.

Le texte est très général, donc, et par bien des aspects, il déroge à ce genre de littérature. Il fait le choix d’un registre qui n’est ni celui de l’organisation, ni celui d’un manifeste scientifique, moins encore, épistémologique, mais qui a l’ambition de dégager ce que Denis Richet, à un autre propos, a appelé « l’esprit [d’une] institution13». On y parle, je cite, d’un « nouvel esprit scientifique appliqué à l’ensemble des sciences dites humaines ». On y parle de la fonction historique de l’école, etc. C’est donc une présentation de l’école par elle-même en des termes qui me paraissent plutôt inhabituels, et qui restent à un grand niveau de généralité. Malgré tout, on comprend que la nouvelle École n’aurait qu’une fidélité, celle qui la lie à l’École pratique et la situe à côté de l’université classique, fidéle au séminaire face à l’enseignement universitaire traditionnel. Elle revendique une souplesse d’organisation, tant dans ses fonctionnements institutionnels que dans la conception de la recherche. Je cite : « Un travail libre de toute rentabilité directe et immédiate, notamment au plan des sanctions universitaires, à l’exception de son diplôme lui-même original et des doctorats, surtout celui de troisième cycle ». Cette formule m’a laissé rêveur : une École libre de toutes sanctions universitaires, mais qui propose, malgré tout, au moins une sanction universitaire qui est devenue un étalon commun à l’ensemble de l’enseignement supérieur, le doctorat de troisième cycle. Enfin, une École qui entend résister aux risques d’un devenir bureaucratique. C’est de la bonne littérature, mais cela reste de la littérature. En même temps, je note une prudence évidente qui me paraît, pour l’avoir beaucoup pratiqué, bien dans la manière de Jacques Le Goff, qui parle d’ouverture, de rassemblement, d’essaimages, de relations institutionnalisées ou de relations de fait. La nouvelle École n’est l’ennemie que personne, elle veut être accueillante à tous, à tous ceux qui, en France ou à l’international, sont intéressés à se joindre à ces projets. Je cite : « Elle se tourne vers l’extérieur, tant dans ses recrutements que dans ses pratiques de recherche. » Pourquoi le souci d’afficher tant de bonne volonté ?

On est en 1975 dans une configuration et des rapports de force bien différents de ce qu’ils pouvaient être vingt ans plus tôt, dans les années 1950, et encore dans les premières années 1960. L’École a pris du volume, tant en nombre d’enseignants qu’en nombre d’étudiants, comme en témoignent les deux affiches que vous nous avez envoyées, l’affiche qui deviendra bientôt une double affiche, deux panneaux et plus un seul. L’École s’est affirmée en matière de recherche et de publication dans le paysage académique français et international. Et elle s’est affirmée aussi, ce qui n’est pas négligeable, au sein de l’École pratique, jusqu’à se faire reconnaître l’autonomie qu’elle a sollicitée et qui vient de lui être accordée. Dans ces conditions, a-t-elle encore le souci de ménager des hostilités ou de calmer des rivalités ou est-elle simplement si sûre d’elle-même qu’elle peut se montrer moins agressive et moins revendicatrice ? Ce serait plutôt ma lecture. Même si la dimension historique n’est pas absente, ce qui retient l’attention, c’est le privilège donné aux questions émergentes. J’évoque ici, dans le texte, l’apparition d’objets scientifiques nouveaux, l’insistance mise sur la recherche « à chaud », attentive à ce qui pourrait plus ou moins brusquement constituer l’objet d’un nouveau savoir, d’une nouvelle méthode, d’un nouveau langage. Il s’agit donc d’une stratégie scientifique qui repose sur l’inattendu, ce dont on attend qu’il contribue à la confrontation entre des perspectives disciplinaires différentes autour d’un objet ou d’un territoire partagé. Cela passe aussi par un travail permanent, critique, sur les instruments de la recherche, en insistant sur une altérité qui me paraît bien dans la manière de ces années, qu’on commence alors à nommer « post-structuralistes ». Il s’agit de privilégier la discontinuité comme stratégie de pensée. Du coup, l’émergent n’est pas nécessairement l’actuel. Dans l’exemple qui nous est proposé, celui de la monnaie, l’émergent, c’est ce qui vient déranger l’ordre du discours. C’est là que je vois, entre autres, dans ce texte une main qui pourrait être celle de Roland Barthes, peut-être aussi celle d’Hubert Damisch, puisque, comme vous le savez, Damisch a été un relais personnel important entre le président Jacques Le Goff et le ministre Jean-Pierre Soisson dans la négociation qui a débouché sur l’autonomie de l’EHESS14.

Dans le dispositif organisationnel de l’EHESS, deux niveaux sont privilégiés ; les séminaires et les centres de recherche, définis comme des lieux de création, des lieux d’invention scientifique, indépendamment de toute politique scientifique conduite par l’institution. Ce sont, dit encore le texte, des « noyaux de recherche ». Là aussi, la patte de Barthes me semble visible, et il reprendra d’ailleurs ces termes dans son éloge du Collège de France, après qu’il y aura été lui-même élu en 1975. Pour ce qui concerne les séminaires, ils sont la base de tout, comme cela était déjà le cas dans le fonctionnement de l’École pratique. Les centres de recherche ne sont pas non plus une nouveauté en tant que telle, puisque les plus anciens existent depuis la fin des années 1940, qu’ils se sont multipliés dans les années 1950 et 1960, en particulier les centres dits d’aires culturelles, qui ont été encouragés par la politique menée par Fernand Braudel et par Clemens Heller. Des centres qui ont explicitement été conçus comme des lieux de confrontation entre approches disciplinaires, autour d’objets, non pas supposés communs, mais travaillés en commun. Mais ces centres sont présentés ici, et de façon insistante, comme les cellules constitutives de la recherche au sein de l’institution ; des centres et groupes, plus informels, et constitués sur la base des projets affinitaires. On a affaire à une structure extrêmement souple, à vrai dire pas vraiment une structure, mais un espace de libre initiative, qui tranche certainement avec ce qu’avait été la conception de Braudel. Et c’est ce que revendique, au fond, l’étrange paragraphe intitulé « le politique » (p. 5 du document).

Reste donc à savoir, dans de telles conditions, ce que pourrait être une politique de la recherche de l’institution en tant que telle. Et c’est le problème que pose, et selon moi que laisse ouvert, la deuxième partie du document (p.7 à 11). Il me paraît significatif que cette partie programmatique commence par un « hors-programme », c’est-à-dire par l’insistance mise sur la recherche libre, dont « l’imprévisibilité doit être reconnue » et même encouragée. Même si elle relève d’une évaluation adressée à des instances extérieures, ces initiatives sont considérées comme prioritaires.

Puis viennent les projets. Il n’est pas bien difficile d’identifier derrière chacun d’eux les noms de chercheurs et de leurs équipements. Il s’agit de mobiliser l’existant, mais il n’y a pas de quoi construire un programme, moins encore une « politique scientifique » à partir de cette liste. On se contente d’afficher les ressources dont on dispose sans indiquer de prospective.

Et puis, en fin de parcours, on présente des « axes ». Ici encore, ils sont plutôt attendus. Outre le fait que chacun est développé de manière très succincte, en quelques lignes seulement, il s’agit pour la plupart des cas d’éléments assez convenus, et qui sont présentés dans une très grande généralité. Avec, malgré tout, quelques annonces que la suite confirmera – mais j’ai conscience ici de céder au péché d’anachronisme – : le point C, « Economie et sciences sociales », renvoie probablement à l’intention, non-explicitée mais déjà amorcée, d’une refonte des études économiques à l’École, à l’initiative d’Edmond Malinvaud, qui y était présent depuis longtemps, mais aussi de nouveaux entrants, Serge-Christophe Kolm et Christian Sautter, qui sont recrutés dans cette même année 1975. Le point D, « Sciences sociales et sciences de la vie », renvoie sans doute à la création de l’antenne de Toulouse, à la présence active du biologiste et anthropologue Jacques Ruffié et de ses enquêtes d’hématologie géographique, sur la distribution des groupes sanguins, peut-être aussi aux travaux d’Henri Hécaen sur la dominance cérébrale. Et le point F, « Écosystèmes et systèmes sociaux », pouvait à la fois renvoyer aux intérêts de Serge Moscovici pour l’histoire humaine de la nature15 et aux travaux en cours de l’économiste Ignacy Sachs, ainsi qu’à la création récente, à son initiative, du Centre de recherche sur l’environnement et le développement (Cired). Et puis on trouve une section qui, je dois le dire, m’a laissé rêveur : celle qui, sous l’intitulé « pratiques symboliques », regroupe en cinq lignes l’histoire de l’art, la sémiotique, la psychanalyse, la littérature, « l’analyse idéologique », mais non l’anthropologie, etc. Un véritable fourre-tout culturel, qui étonne d’autant plus qu’il s’agissait alors d’un domaine de réflexion et de recherche particulièrement présent et vivant dans l’École, et qui n’a d’ailleurs pas cessé de l’être depuis lors. On peine à y reconnaître la main de Le Goff, moins encore celle de Barthes…

Un dernier point me surprend. À aucun moment, le CNRS n’apparaît dans ce document, alors qu’au milieu des années 1970, il est déjà très présent, à la fois dans l’architecture des équipes associées et à travers la présence de chercheurs du CNRS en leur sein. Et l’on sait que c’est une association qui n’a cessé de se renforcer dans les années qui ont suivi.

Au total, je dois reconnaître que ce second document me laisse un peu désarmé, en tout cas incertain quant aux lectures qu’il pouvait suggérer. C’est un texte qui entend imposer une image très singulière – et presque personnalisée – de l’École mais en même temps, dans sa deuxième partie, ce n’est pas un texte très élaboré. Ce qui pose à nouveau la question de sa fonction et, d’abord, celle de son (ou de ses) destinataire(s). Le plus consistant en est l’autoprésentation d’une institution qui n’éprouve probablement plus le besoin de justifier ni son existence, ni son programme. Ce programme consiste plutôt en un état des lieux des ressources que dans un projet proprement dit, ce qui peut nous surprendre dans un moment qui, vu à distance, nous apparaît au contraire comme particulièrement actif et prometteur. Mais sans doute ne faut-il pas demander à ce document plus qu’il n’entendait offrir. Il contraste en tout cas avec l’argumentaire qui était celui de Fernand Braudel en 1958, dans lequel la dimension propositionnelle et organisationnelle était nettement plus affirmée. Mais il s’agissait alors d’inventer une institution inédite, ce qui n’est sans doute plus le cas en 1975.

Pierre-Antoine Fabre : Merci beaucoup, cher Jacques. J’aurais éventuellement diverses questions complémentaires, mais Patrick, si tu veux commencer, merci à toi !

Patrick Fridenson : Tout ce que tu as dit était extrêmement intéressant et important, parce que tu fais jouer les contenus de la recherche ou de l’enseignement en même temps que les institutions et les politiques, et c’est vraiment l’objectif de l’entreprise dans laquelle nous nous sommes lancés. Alors, je voulais juste faire deux remarques sur le premier document, étant entendu que je l’ai montré aussi à Jean-Yves Mérindol16 et qu’il l’inscrit, comme toi, dans toute une série de documents braudélo-longchamboniens, mais il ne connaissait pas ce texte précis, et il a été, comme toi, surpris qu’il y ait encore ce document en juin 1958. Et le rapprochement que tu fais avec le document de juillet 1958 montre quand même que l’hypothèse qu’on peut émettre, c’est que Braudel ait considéré que le changement de régime auquel la France était en train de vivre était aussi l’occasion de pousser en avant un certain nombre de billes. Mais je reviens sur deux points que tu as évoqués.

Le premier point, c’est la question qui est posée dans ce document de la formation des cadres, et pas seulement des chercheurs. Et là, grâce à la thèse de Serge Benest17, on a trouvé trace d’une grande réunion de toutes les autorités financières et administratives que la France peut compter en décembre 1955 et qui reprochent justement aux économistes de l’École de ne pas former de cadres, et de s’intéresser seulement à la recherche. Or c’est Braudel qui préside cette réunion. Je me demande donc s’il n’y a pas là, dans la reconstruction que nous tentons, l’origine de l’idée qu’il fallait aussi former des cadres. Et ce n’est pas une reconstruction purement hypothétique. Le nombre d’industriels, de banquiers ou de hauts fonctionnaires que je rencontre aujourd’hui encore, dans le cadre de mes enquêtes d’histoire orale, qui disent avoir, à certains moments, suivi tel ou tel séminaire de la VIe section pour les plus âgés, ou de l’École pour la suite, montrent que ce n’est pas une pure vue de l’esprit. Peux-tu donc revenir sur le dualisme que tu pointes entre d’un côté l’idée de renouveler la production de recherche et de l’autre de former des cadres ?

Ma deuxième question est beaucoup plus « terre à terre ». Le même Pierre Renouvin que tu as cité est le président de la Fondation nationale des sciences politiques dans cette période. Il est donc à la fois ennemi et partenaire. Et c’est une position très difficile puisqu’il relève aussi de cette Sorbonne honnie, dont tu as rappelé que Braudel y avait été candidat et battu, ce que l’on retrouve dans les mémoires posthumes de François Crouzet. Par ailleurs, quand Clemens Heller s’installe à Paris, l’institution qui l’accueille en 1948-1949 et dont il veut révolutionner d’abord la bibliothèque, c’est « Sciences Po ». Je voudrais t’entendre sur cette relation avec « Sciences Po », comme sur la question de la formation des cadres.

Jacques Revel : Sur le premier point, je pense que tu as raison. À vrai dire, c’était déjà présent dans les préoccupations de Marc Bloch et de Lucien Febvre à l’origine des Annales et dans la première décennie de la revue, pendant les années 1930. Sortir du cercle strict des universitaires et intéresser à leurs projets ce qu’ils appelaient des hommes d’action, qui pouvaient être de hauts fonctionnaires, des banquiers, des correspondants présents dans des institutions internationales comme le BIT, des personnes d’influence et de décisions. Dans le projet que présente Braudel, l’éventail est plus large encore puisqu’il envisage la formation tout à la fois de cadres et d’« ingénieurs sociaux » ; c’est-à-dire pour lui des spécialistes qui auraient acquis tout à la fois un savoir pratique et la formation intellectuelle qui leur permettrait de s’en servir au mieux. Un tel projet exigeait-il que l’on passe par le format « faculté » ?

Sur le second point, Braudel n’avait pas d’affinité avec Sciences Po, qui pour lui partageait et même exaspérait les défauts qu’il reprochait aux sciences sociales américaines, c’est-à-dire une mobilisation sur l’actuel, mais aussi un fonctionnalisme qu’il jugeait excessif. Cela dit, je crois beaucoup à l’importance d’une solidarité contre les institutions périphériques. C’était le cas avec le Collège, bien sûr. Mais « Sciences Po » était aussi une institution périphérique de luxe, qui avait des appuis sans commune mesure avec les ressources dont la VIe section de l’EPHE pouvait disposer. Et puis il y a, nous l’avons rappelé, l’idée de la bibliothèque, essentielle au projet de la faculté, et tout aussi essentielle au projet d’une Maison des sciences de l’homme, et la meilleure bibliothèque, c’est finalement « Sciences Po » qui l’a constituée. Là, quelles que soient les intentions, les sentiments, les relations qui étaient celles institutions, il y a une homologie de fait qui n’est pas négligeable et qui durera. J’ai le souvenir, dans de toutes autres circonstances, qu’une des premières personnes que Richard Descoings a demandé à voir quand il est arrivé à la direction de Sciences Po en 1996, c’était moi. Pas moi, Jacques Revel, mais le président de l’École des hautes études, qui étais entré peu avant dans la fonction. C’est lui qui m’a attiré au conseil de direction de Sciences Po, dans l’idée que nous pouvions avoir des enjeux en commun. Tout cela s’est retrouvé dans le projet et la mise en œuvre de la MSH, où Sciences Po, soit l’Institut d’études politique et la Fondation, était très présent et veillait très attentivement au respect des équilibres entre les institutions associées.

Pierre-Antoine Fabre : Pour ce qui me concerne, j’ai surtout des questions sur le second texte, de 1975, on peut donc peut-être en venir à ce texte, et tu prolongeras ensuite, Patrick. Mais avant ces questions, par rapport à « Sciences Po » et en vous écoutant, je suis surpris par le fait qu’à l’époque, le seul moment où j’ai été moi-même mêlé à des conversations avec « Sciences Po », c’était à l’époque où Bruno Latour travaillait de près avec Richard Descoings, et il est étonnant que dans cette période-là, ce lointain passé, certes comme vous le dites, complexe, n’ait absolument jamais été évoqué, comme si l’on était sur le seuil d’une possible coopération, comme si quelque chose avait été soit effacé, soit dénié, soit...

Jacques Revel : Bruno Latour n’avait pas plus d’accointances du côté du boulevard Raspail, qu’il n’en avait à Sciences Po. Il y avait des proches, comme Luc Boltanski ou Philippe Descola, mais aussi des opposants résolus, chacun le sait. Et pendant les années où il a été responsable de la politique de la recherche à Science Po, je n’ai pas le souvenir que beaucoup de choses se soient passées entre les deux institutions.

Pierre-Antoine Fabre : On peut bien le croire, mais par rapport à la notion de « cumulativité » qui occupe beaucoup cette année 2025, l’absence de cumulativité, tout au moins assumée, est surprenante dans la longue durée de ces relations institutionnelles.

Jacques Revel : C’est vrai, mais je pense que l’essentiel de cette mémoire est resté une mémoire orale.

Pierre-Antoine Fabre : Eh bien, voilà que cette histoire commence à s’écrire avec notre entretien. Autre chose m’a étonné tout à l’heure, c’est que concernant la question de l’histoire, vous avez surtout insisté sur sa marginalité dans le texte de 1958, moins dans le texte de 1975, alors que dans le texte de 1975, c’est assez impressionnant ; surtout quand on rapproche ce texte de 1975, et la première affiche dont l’histoire occupe une moitié. Ce serait une manière peut-être de répondre à une question à laquelle on n’a pas de réponse documentaire complète, celle de la destination de ce texte au secrétariat d’État aux universités. À quoi pouvait-il servir ? À l’institution, en privilégiant absolument l’actualité, parce que l’histoire n’apparaît que par le biais des Annales, de l’histoire des Annales...

Patrick Fridenson : Je reprends une minute la parole : si l’on regarde le rapport du colloque de Royaumont, en 1973 donc, on s’aperçoit que ce sont quand même les prolégomènes de ce texte. J’ai fortement entendu ce que tu as dit au sujet d’une institution qui n’aurait pas de politique de recherche. Mais à Royaumont, c’est bien ça qui se cherche, un lieu de parole où de nombreux directeurs d’études sont là, dont deux au moins ne parlent pas et pas des moindres : Pierre Bourdieu, François Furet.

Jacque Revel : Sans en rien savoir, je puis imaginer que Bourdieu comme Furet ont été exaspérés par Royaumont.

Patrick Fridenson : Probablement, avec des raisons qui pouvaient être différentes. Mais il y a en tout cas une continuité entre 1973 et le texte de mai 1975. De mon point de vue, il faut ajouter à tout cela le fait que le ministère a introduit la création des Diplômes d’études approfondies (ou DEA). Et ça se passe mal pour l’École. Le DEA d’économie est refusé par le ministère, ce qui va amener à une refondation de l’économie à l’Ecole, pour laquelle on a le très long rapport d’Alain Touraine, que nous avons évoqué, en 1976 et qui est certainement lié à des relations, comme tu l’as dit, avec Edmond Malinvaud, Christian Sautter, Ignacy Sachs et d’autres. Mais il y a ici, me semble-t-il, le signe d’une position de l’École peu assurée vis-à-vis de l’État. Nous savons par les archives de l’École que les conseillers choisis par Jean-Pierre Soisson étaient Jean-Marie Mayeur, René Rémond et François Goguel.

Jacques Revel : On voit mal comment le texte de 1975 dont nous parlons était réellement susceptible de les rassurer… Comme tous les responsables d’institutions, pendant la période où j’ai été aux affaires, j’ai dû, seul ou collectivement, produire des textes de ce genre, comme d’autres l’ont fait avant et après moi. Et je n’imagine pas qu’un document cherchant à obtenir l’aval de tutelles ou de partenaires puisse être conçu comme il l’est ici.

Pierre-Antoine Fabre : J’avais une autre question, sur un tout autre terrain, mais qui touche aussi un document découvert dans les archives de l’École, un compte-rendu de la séance de la Commission scientifique provisoire de l’École du 27 juin 1974. Dans ce compte-rendu, ce qui m’a frappé en particulier, c’est le fait que Jacques Le Goff, qui préside, intervienne tout de suite sur le sujet des « publications » comme sur un problème « crucial » puisque les publications ont été amputées d’une partie de leur budget en raison d’autres postes prévus, pour le chauffage en particulier. Les coûts ont par ailleurs grimpé. L’École publie de moins en moins de livres, maintient tant bien que mal quelques revues. La situation est dramatique, donc. Or ce qui m’a intrigué, c’est que les Éditions sont présentes dans deux endroits du texte de 1975, mais pas exactement de la même manière. D’abord, l’École est attachée à la multiplicité de ses institutions internes : centres, groupes, séminaires… et publications. La publication intervient vraiment là dans le cœur de la machine ; on retrouve plus loin les éditions, mais à une tout autre place, dans les « modes annexes de recherche », dans le tout dernier paragraphe : certains modes annexes de recherche doivent être systématiquement développés, les séminaires interdisciplinaires, les colloques, les publications. Et je m’interrogeais sur cette ambivalence, sur cette ambiguïté même du statut des éditions dans l’École par rapport à la déclaration de Le Goff, disant : c’est notre urgence cruciale.

Jacques Revel : Oui, cela a aussi attiré mon attention, mais je n’ai pas de réponse. Comment Le Goff pouvait-il identifier publications des membres de l’École et éditions « de l’École », alors que dans les années 1970, les éditeurs privés – en particulier Le Seuil, Gallimard, les Éditions de Minuit, Armand Colin, etc – ont beaucoup publié les productions de chercheurs de l’EHESS ? Les publications avaient connu un grand développement dans les années 1950-1960, en liaison avec le SEVPEN, d’une part, et d’autre part, Mouton, qui n’était pas encore passé sous la coupe de De Gruyter18. Dans un premier temps, la VIe section soutenait des publications chez des éditeurs externes, mais la part des publications proprement « École » restait très faible. Tout ça a commencé à changer, dans les années 1970. Avec la crise des années 1973 et suivantes, les coûts de production de l’édition se sont envolés. On m’a confié les Annales en janvier 1975, et j’ai connu le problème de plein fouet. À l’époque, il faut bien le dire, l’École n’avait pas un souci exagéré des publications. On m’a par la suite confié la responsabilité des Éditions de l’École – qui ne portaient pas tout à fait ce nom en 1981 –, et c’est à ce moment, à l’initiative de l’École, mais aussi parce que nos partenaires éditoriaux nous ont pris du champ, en nous demandant par exemple de racheter des stocks, etc., que les Éditions de l’EHESS sont vraiment devenues une entité autonome même si l’institutions n’y a pas mis beaucoup de moyens. L’essentiel venait des rentrées des Annales, qui étaient considérables et qui ont longtemps servi à financer la production de livres.

Mais, dans les années 1970, les « Éditions de l’École » n’étaient pas à l’ordre du jour, et moins encore en 1975.

Patrick Fridenson : Je reviens plus en général au tournant des années 1972-1975, en envisageant la situation depuis l’endroit où je me trouvais à ce moment-là. Celui du syndicalisme. On l’a rappelé, le syndicat autonome avait tout fait pour empêcher la parution des statuts de l’École le 23 janvier 1975. Il était remonté jusqu’au président Giscard. L’École avait obtenu une victoire, mais cette victoire était considérée, me semble-t-il, comme fragile. Jean-Pierre Soisson, qui par moments, se croyait plus de forces qu’il en avait, était conscient de cette fragilité.

Jacques Revel : Cela repose, une fois de plus, le problème de la finalité de ce texte, qui, je le répète, m’est tout sauf évidente. De deux choses l’une : ou bien il était destiné à une diffusion en interne, mais dans ce cas, quelle pouvait en être l’intention ? Ou bien l’était-il pour l’extérieur, et dans ce cas, il n’est pas moins inclassable. La seule chose que je retiens, dans la lecture que j’en fais, mais qui revient sur un point que tu as toi-même évoqué, c’est qu’il fait connaître que la nouvelle École n’est en rien une menace pour les universités. Au milieu des années 1970, les universités ne sont pas au mieux de leur forme. Elles peinent à trouver leur assise, avec un afflux massif d’étudiants après 1968. En regard, l’EHESS, qui reste une institution de taille moyenne-petite, avec un nombre d’étudiants limité et qui échappe aux problèmes et aux pesanteurs du premier cycle. Elle est désormais une puissance solidement installée dans le paysage des sciences sociales. Elle n’a aucun équivalent en France. Le document qui la présente ne donne en rien le sentiment de défendre une forteresse assiégée. C’est un texte de bonne volonté. Sans plus ?

Un mot encore. En 1975, on est encore proche d’une expérience et d’un débat intense parfois passionné dans lequel beaucoup d’enseignants chercheurs se sont investis depuis une dizaine d’années : celui de la formation des jeunes chercheurs et des tentatives pratiques développées autour de l’Eprass (Enseignements préparatoires à la recherche en sciences sociales). Le document de mai 1975 n’en dit rien, alors même qu’il intéressait directement une institution qui, dès l’origine, proposait à ses étudiants une « formation à la recherche par la recherche », selon la formule consacrée (et qui a pu faire l’objet d’interprétations différentes selon les disciplines et selon les possibilités pratiques). À la VIe section, elle a mobilisé nombre de collègues – je pense en particulier à mon ami, le psychologue et logicien Pierre Gréco, du mathématicien Marc Barbut, d’autres encore –, en particulier beaucoup de jeunes collègues, et, bien sûr, d’étudiants dans ce moment d’inventivité collective qui a précédé et prolongé le printemps 1968. Je rappelle encore que ce projet n’a pas, et de loin, été cantonné à notre École, mais qu’il a été fait l’objet de proposition dans plusieurs universités françaises et qu’il a été, pendant plusieurs années, au centre d’un large débat. On s’étonne d’autant plus qu’il n’en soit pas fait mention dans le projet de l’EHESS, si ce n’est sous la forme très générale, des « Méthodes et problèmes des sciences humaines », qui se contente de reprendre l’un des chapitres traditionnels de l’affiche des enseignements.

Patrick Fridenson : Je ne peux le comprendre autrement que dans l’appel à un « programme scientifique » auquel les rencontres de Royaumont s’efforcent de répondre et qui s’inscrit sur un autre registre. Mais j’ai encore une question, dans le sillage du document de 1958. Tu as évoqué, après 1968, la création de Vincennes – Dauphine était déjà en gestation, mais allait venir au grand jour – et puis il y a ce projet qui ne va pas réussir, qui est Antony, une Faculté de sciences sociales, où l’on retrouve le nom de Marcel Roncayolo, dont tu as parlé tout à l’heure, et celui d’Alain Touraine. Pourrais-tu dire ce que tu sais ou ce que tu penses de ce projet lancé par Edgar Faure qui s’est brisé avant de voir le jour, et qui s’il n’était pas la Faculté des sciences économiques, politiques et sociales telles que Braudel la concevait, répondait au fond aux étages inférieurs de sa construction ?

Jacques Revel : De ce projet, je ne sais pas grand-chose, en dehors de son existence. Donc là, je n’ai pas de réponse à te proposer. Pour avoir été proche de lui, je sais que l’organisation de la formation et sciences humaines et sociales a été une préoccupation constante de Roncayolo, à l’École normale, puis aux Hautes-Études et à Nanterre. Le Laboratoire de sciences sociales de la rue d’Ulm, dont il a été un infatigable animateur, donne probablement une idée de ce qu’il avait en tête. Mais encore une fois, Patrick Fridenson en sait sans doute beaucoup plus que moi sur le projet d’Antony et il vaudrait la peine d’aller y regarder de plus près. Au hasard de mes lectures, j’ai d’ailleurs appris que sur ce sujet comme sur les Eprass, il y avait des dossiers dans les archives de Louis Velay19.

Pierre-Antoine Fabre : En tout cas, ce que vous avez dit tout à l’heure sur le caractère « bon enfant » du programme de 1975, lié au fait que l’école était une puissance installée, serait un argument de plus par rapport à la nécessité de ne pas durcir la frontière fondatrice de 1975.

Jacques Revel : Oui, c’est une conviction forte chez moi. Il se trouve que je suis arrivé aux Annales en janvier 1975, dans un milieu que j’avais fréquenté depuis une dizaine d’années, mais dans lequel je vivais désormais quotidiennement. C’est d’ailleurs le moment où les éléments dispersés de l’EHESS se sont regroupés, pour l’essentiel, dans le bâtiment du 54 boulevard Raspail (Paris 6e). Nous nous rencontrions désormais au jour le jour dans les séminaires, dans les couloirs, à la cafétéria qui est aussitôt devenue un haut-lieu d’informations et d’échanges. Non, honnêtement, l’École ne donnait pas l’impression d’être inquiète pour elle-même. Ni pour les sciences sociales…

Pierre-Antoine Fabre : Considère-t-on cette phrase comme conclusive ?

Jacques Revel : On peut, je crois, en rester là.

Notes

1

Les documents de 1958 et de 1975 proviennent du fonds Velay, tout récemment classé au service des archives de l’École. Le programme scientifique de 1975 est postérieur de quelques semaines à la mort de Louis Velay, le 29 mars 1975, comme d’autres pièces d’ailleurs. Mais les dossiers du secrétariat administratif de la toute récente EHESS avaient continué d’être alimentés puis rassemblés dans des conditions que nous connaissons mal après la mort de Louis Velay. Ce fonds est désormais versé aux archives de l’EHESS.

2

Henri Longchambon, physicien, résistant, directeur général du CNRS (ou de sa préfiguration) en juin 1940, proche de Gaston Berger après la guerre. Il avait été chargé de présenter un plan pour le développement de la recherche scientifique. Le rapport fut publié en 1958. La section concernant sur les sciences sociales a été publiée dans les Annales. Économies, sociétés sous le nom de Longchambon : « Les Sciences sociales en France. Un bilan, un programme », Annales. Économies, sociétés, civilisations, n°1, 1958, p. 94-109.

3

Fernand Braudel, « Histoire et sciences sociales : la longue durée », Annales ESC, n° 4, 1958, p. 725-753.

4

Brigitte Mazon, Aux origines de l’EHESS. Le rôle du mécénat américain, Paris, Cerf, 1988 ; Giuliana Gemelli, Fernand Braudel, Paris, Éditions Odile Jacob, 1995.

5

Physicien, directeur de l’Enseignement supérieur de 1945 à 1948.

6

François Simiand (1873-1935), sociologue et économiste, professeur au Collège de France, avait été l’un des plus brillants parmi les disciples directs de Durkheim. Dans les premières années du XXe siècle, il a proposé de repenser l’épistémologie des sciences sociales autour des règles de la méthode sociologique. Cf. François Simiand, « Méthode historique et science sociale. Étude critique à propos des ouvrages récents de M. Lacombe et de M. Seignobos », Revue de synthèse historique, 1903, p. 1-22, 122-157.

7

Ioana Popa, « L’attrait d’un label souple. Les ‘‘aires culturelles’’ au prisme des programmes d’enseignement supérieur français après la Seconde Guerre mondiale », Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 13, n° 1, 2019, p. 113-145.

8

Suzanne Baille, Fernand Braudel et Robert Philippe, Le Monde actuel. Histoire été civilisations, Paris, Belin, 1963.

9

Cité par Brigitte Mazon, Aux origines de l’EHESS. Le rôle du mécénat américain, Paris, Cerf, 1988, p.143.

10

Fernand Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, 1949 ; 2e édition augmentée en deux volumes, Paris, Armand Colin, 1966.

11

Pierre Rosensthiel, « La mathématique et l’École » in Jacques Revel et Nathan Wachtel (dir.), Une École pour les sciences sociales, Paris, Cerf / EHESS, 1976, p. 167-184.

12

On trouvera un récit très précis et vivant de cette succession dans Jacques Le Goff, Une vie pour l’histoire, entretien avec Marc Heurgon, Paris, La Découverte, 2010, p. 161-164.

13

Denis Richet, La France moderne : l’esprit des institutions, Paris, Flammarion 1974.

14

Il convient de signaler ici le lien personnel de proximité entre Catherine Soisson et Teri Damisch, qui travaillaient l’une et l’autre à l’ORTF dans cette période décisive, dans laquelle divers problèmes, dont celui de la localisation de la nouvelle EHESS, étaient encore en débat. Nous remercions Teri Damisch de son témoignage ; mais on peut consulter aussi Jacques Le Goff, Une vie pour l’histoire, entretien avec Marc Heurgon, Paris, La Découverte, 2010, chap. 6 : La présidence de l’École, 1972-1977.

15

Serge Moscovici, Essai sur l’histoire humaine de la nature, Paris, Flammarion, 1968.

16

Jean-Yves Mérindol, mathématicien, ancien directeur de l’ENS Cachan, ancien conseiller de Bertrand Delanoé et de François Hollande, actuellement à l’ouvrage pour une histoire de l’enseignement universitaire en France.

17

On trouvera dans la suite de cet atelier un article de Serge Benest sur la place de l’économie dans ces temps de fondation.

18

La SEVPEN ou service d’édition et de vente des publications de l’Éducation nationale.

19

Ainsi dans l’article de Lucile Dumont, « De la sociologie aux théories littéraires », Biens Symboliques / Symbolic Goods, n° 3, 2018, notes 8, 9, 12, consulté en ligne : https://doi.org/10.4000/bssg.287