(Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne - Centre Georg Simmel)

André Malraux

Ce que les artistes font du Musée imaginaire de Malraux (1950-1970)

Le problème de l’histoire devient alors vraiment fondamental ; une des raisons pour lesquelles l’art m’intéresse tellement, c’est précisément sa puissance de destruction de l’histoire.

André Malraux1

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nombre d’artistes et de penseurs en Europe et aux États-Unis constatent, le plus souvent avec amertume, mais parfois aussi avec une certaine euphorie, que les sociétés occidentales vivent désormais après l’histoire. Il serait réducteur de voir dans ce constat une simple variante de l’Apocalypse judéo-chrétienne, qui depuis la fin du XVIIIe siècle a pu structurer, sous sa forme sécularisée, l’expérience moderne du temps2. Car il en va davantage ici de la légitimité même de la conception occidentale de l’homme comme un « être historique » et, a fortiori, de la légitimité de la discipline académique de l’histoire. C’est pourquoi d’ailleurs, le thème de la « fin de l’histoire » est complété désormais du diagnostic de l’entrée de l’Occident, et du monde entier avec lui, dans un âge technique et culturel nouveau, qui rendrait l’approche historique tout simplement obsolète. Si la méfiance envers l’esprit historique est aussi vieille que la modernité elle-même – pour ne pas remonter à des scepticismes encore plus anciens –, il n’est pas moins vrai que, à partir de 1945, elle devient l’objet d’une intensification et d’une cristallisation sans précédent, proportionnelle à l’affirmation tout aussi nouvelle de l’échelle planétaire et contemporaine de ce qu’on appelle depuis peu « la Grande Accélération »3.

Il ne sera pas question dans ce texte des nombreuses variantes qui ont façonné la pensée de la « posthistoire ». C’est, en effet, ces années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, que se forge également ce néologisme au préfixe éloquemment symétrique au terme de la « préhistoire », néologisme désormais vieux, ayant été forgé au milieu du XIXe siècle. Un siècle sépare donc les deux idées de la « pré- » et de la « post-histoire », qui échappent au champ sémantique familier de l’écriture, des noms, des dates, mais aussi de cette idée d’une singularité irrépressible, d’une différence propre aux situations et aux événements, qu’aucune loi ne pourrait jamais pénétrer entièrement et encore moins prévoir. Lorsque la posthistoire se conçoit comme un retour à la préhistoire, comme le point de la fin qui coïncide avec celui du commencement, cela se fait le plus souvent sous les pires auspices4. Car ce n’est pas la préhistoire humaine qui est alors évoquée, celle dont la gestuelle et la parole symboliques ont ouvert l’espèce humaine au futur, tout en l’ancrant dans un passé profond5. C’est d’une préhistoire bien plus inerte qu’il s’agit : celle de la paléontologie et de la géologie, qui ressortent ultimement au règne de la nature. Si les peintures pariétales, qui ne seront jamais déchiffrées, ont réservé à la modernité une stupeur admirative jamais, au fond, assimilée, la posthistoire implique la disparition pure et simple de toute capacité d’être stupéfait, parce qu’aucun événement, aucun revirement, aucune péripétie n’est considérée possible.

Les penseurs de la posthistoire feront donc basculer la « stupeur », passion primitive indéterminée selon Descartes, du côté de la « stupidité »6 : car ils présumeront que, dorénavant, l’espèce ne pourra que suivre passivement et comme les autres espèces animales une « fin sans fin ». Plutôt donc qu’une apocalypse, soudaine et dialectique, promettant le meilleur, parce qu’elle apporte le pire, c’est une posthistoire grise et sans rides qui est dessinée par ces pensées, qui peuvent se situer politiquement aux positions les plus opposées. Parfois, on peut observer des postures de renoncement et d’amertume, qui, après la fin du fascisme et la rupture qu’il avait promise, réactivent les lamentations de l’Ecclésiaste : « Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera » (1 : 9). Arnold Gehlen ou Henri de Man, qui n’ont pas échappé à la révolution conservatrice, ont développé avec détermination la pensée de la posthistoire7. C’est que réfléchir à l’évolution et à l’extinction morale de l’espèce déleste du devoir de penser l’histoire récente, et décréter la culpabilité de l’humanité entière empêche de concevoir la sienne propre. Mais on peut trouver aussi des penseurs de la gauche révolutionnaire qui, tel Pier Paolo Pasolini, décrètent l’avènement de la posthistoire sous la forme de la normalisation libérale et de l’asservissement capitaliste. Le but est cette fois-ci, du moins en partie, de maximiser le désespoir face à l’ordre économique, politique et culturel des démocraties libérales restaurées, afin de susciter la contestation et d’attiser la révolte8. Entre les deux, il y a une pléiade de penseurs libéraux qui diagnostiquent, de deux côtés du Rideau de fer, la même posthistoire grise9. C’est la société – homogène et instrumentale – qui, telle un nouveau Léviathan, est alors suspectée d’avaler ses individus et avec eux leur potentiel de « faire l’histoire ».

Il est important de garder à l’esprit cette configuration intellectuelle et politique, dont le caractère amer est très prégnant pendant ces années. Néanmoins ce texte se concentrera sur son double, son image inversée en quelque sorte, qui a engagé les artistes de façon plus directe. Je chercherai à comprendre l’expérience emphatique d’une libération de l’histoire, qui va de pair avec une affirmation euphorique et quasi maniaque du présent, mais je me limiterai, là encore, à esquisser les contours d’un seul cas de figure, qui est celui du Musée imaginaire d’André Malraux et de l’enthousiasme mimétique qu’il a suscité chez de nombreux artistes. Des études très inspirantes ont été consacrées au projet du Musée imaginaire en soi, mais sa réception, réactivation et imitation par les artistes en Europe et aux États-Unis reste à être étudiée. Dans son caractère hétéroclite, elle est susceptible de nous procurer une vision très intéressante de ce que les « artistes font de l’histoire » après la Seconde Guerre mondiale, tant l’idée et les dispositifs formels du Musée imaginaire sont d’une plasticité historique et politique infinie.

L’éternel présent avant la Chute

La « fin de l’histoire » entraîne de façon immédiate l’idée de la transformation du temps en un éternel présent. Dans la mesure où le passé se voit soustraire toute puissance suggestive et le futur est perçu comme un horizon bouché, il reste le seul présent, à supposer bien sûr qu’il est aisé de s’entendre sur ce qu’il signifie. Dans tous les cas, la pensée post-historique théorise un présent sans fissure, unilatéral et identique à lui-même, dû à la régression de la conscience à l’automatisme des réflexes, propre aux animaux et à la machine, et à l’utilitarisme productiviste de la modernité tardive10. En réaction contre ce présent rétréci de la posthistoire, on peut inventer de toutes pièces le présent épanoui et utopique de la préhistoire.

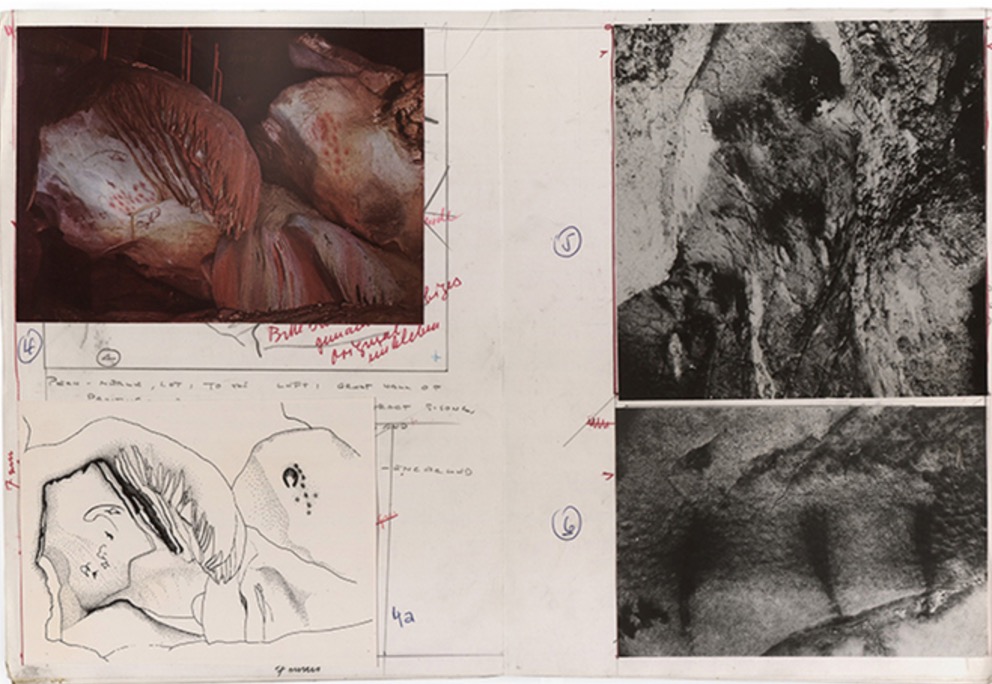

Aucun livre n’expose plus clairement cette inversion que The Eternal Present (1962), rédigé par Sigfried Giedion, véritable autorité de l’histoire de l’architecture et ancien compagnon de route du modernisme11. C’est un ouvrage tardif, venant succéder à des classiques du modernisme héroïque d’avant-guerre, telle la monographie consacrée à Walter Gropius et plusieurs études thématiques concernant, depuis les années 1920, les principes formels et matériels de l’art et de l’architecture modernes12. Giedion abandonne l’art de son temps pour se consacrer aux grottes ornées en France et en Espagne, qu’il commence à visiter, seul ou accompagné de photographes et de préhistoriens, de façon exhaustive à partir le début des années 1950. Son livre est le produit d’une mise en page minutieusement préparée, consistant dans le découpage et le collage de dessins, de photographies et de l’espace destiné au texte.

Siefried Giedion, travail préparatoire pour The Eternal Present (archives S. Giedion, Zurich, p. 258-259, c. 1959)

Ce montage n’a pas de fonction illustrative, mais expressive, visant à suggérer les résonances entre les images que crée l’espace de la grotte elle-même. Pour paraphraser André Malraux, on pourrait dire qu’avec The Eternel Present la préhistoire a inventé son imprimerie13. L’argument principal de Giedion est que l’espace des cavernes résiste au dualisme cartésien et à la logique causale. Recourant à la « loi de participation » – caractéristique, selon Lucien Lévy-Bruhl, de la « mentalité primitive » –, il estime que les préhistoriques ne séparaient pas les ordres du temps, pas plus que le temps de l’espace. La superposition des images et l’espace sans début ni fin de la grotte suggèrent une « simultanéité » parfaite et une spatialité « tactile » ou « acoustique », qui s’opposent au régime « visuel » distant et autonome. Présent, parce qu’éternel – libéré des différenciations temporelles –, et éternel parce que présent – vécu tactilement par les hommes –, l’espace des grottes ornées est une utopie réelle, et non plus promise, comme les « grands récits » modernes pour le futur. Cachée et soustraite aux regards distraits, corporelle plutôt qu’abstraite, elle opère un puissant effet de contraste avec le présent qui prévaut à l’espace du dehors.

Car Giedion n’aime pas son propre temps, trop absorbé par le flux d’images télévisées et d’informations : ce mauvais présent est combattu par son livre, qui se soustrait à la succession mécanique et au régime instantanéiste de la photographie, convertie en un moyen de ré-enchantement du temps, un « éternel présent »14. D’une certaine façon, The Eternal Present tente une dernière utopie : alors que le modernisme architectural recule et prend lui-même l’allure d’une préhistoire, du moins personnelle, Giedion poursuit le projet moderniste du ré-enchantement de la technique par le montage d’images photographiques des œuvres de la préhistoire. Simultanéité, espace tactile et acoustique sont autant des termes qui, forgés au sein du modernisme, trouvent refuge dans les reproductions d’un art que l’histoire et ses déceptions n’ont pas encore touché.

Le renversement intéressant auquel nous assistons ici repose sur le fait que la photographie, interprétée par de nombreux penseurs, de Siegfried Kracauer à Roland Barthes, comme une invention du XIXe siècle intrinsèquement liée à l’histoire en raison de leur logique « réaliste » commune, se voit endosser dans les années 1950 la fonction contraire : celle de devoir opérer la sortie hors de l’histoire15. L’entreprise de Giedion n’est pas isolée, mais concorde avec l’entreprise inlassable du Musée Imaginaire d’André Malraux à partir de 1947 et le nombre important de projets du même ordre qu’il a suscité parmi les artistes d’avant-garde de (des années 1950-1960) ; elle concorde aussi avec un certain tournant vers la valorisation accrue de l’anonymat et, surtout, de l’oralité par maints écrivains, artistes, théoriciens des années 1950-1960. Ce sont là autant de manifestations spécifiques d’un besoin commun de présence et d’immédiateté, forcément hostile aux procédés scripturaux, considérés comme arbitraires et inauthentiques16.

Dans la mesure où l’histoire est interprétée comme écriture par excellence et qui plus est, écriture des vainqueurs, elle a tout pour devenir une cible de prédilection. Ainsi, lit-on ad nauseam : l’histoire fige les événements et les œuvres et ainsi les mortifie ; elle se réduit aux sources écrites, qui sont par définition sélectives et hiérarchiques ; elle est structurellement dépendante de la chronologie et de la causalité ; enfin, elle consacre les « noms » au détriment du peuple, des anonymes ou de celui que Jean Dubuffet appelle « l’homme du commun »17. Tous ces arguments circulent et se tissent des liens d’une réciprocité métaphorique dans le champ sémantique du tournant antihistorique de ces années, qui puise sa vigueur et son efficacité dans les médias technologiques. Car, et ce n’est pas le dernier paradoxe, si les thèmes de l’oralité, de l’anonymat et de l’immédiateté des images avaient pu se développer par le passé comme des réactions contre la modernité technique, leur essor est garanti in fine par cette dernière.

Pour Giedion, la préhistoire s’avère un objet propice, parce qu’elle n’est précisément pas un objet : elle est littéralement hors de l’histoire, une sorte de terra incognita qui n’est ni cartographiable ni historicisable. Elle fonctionne au fond comme un refuge de l’humanisme aux temps de ce que les contemporains de Giedion appellent « la posthistoire » : tout est mort dehors, mais la vie continue dans les grottes ; et quand les masses se plient à la régression automatique cultivée par la télévision et les autres prouesses techniques du capitalisme, certaines subjectivités peuvent s’abriter au sein d’une utopie intime.

L’éternel présent après la Chute

Dans son Musée imaginaire, Malraux est infiniment plus démiurgique que Giedion. Comme cela a été souvent remarqué depuis Maurice Blanchot, il utilise de manière hégélienne la matière même de l’histoire pour créer un éternel présent18. C’est pour cette raison que son éternel présent est une espèce de rachat, voire de rédemption après la Chute ; ce n’est pas le présent de la « source » du temps, mais un présent après la mort et, par-là, une résurrection19. Cette résurrection ne concerne pas seulement du reste les œuvres de l’histoire humaine, mais aussi ses propres livres, qui, dans un vitalisme extravagant, n’arrêtent pas de se transformer à travers leurs réimpressions successives, naissant les uns des autres dans un processus continu de métamorphose20.

André Malraux devant son musée imaginaire, photographié par Maurice Jarnoux

Tel le Duc d’Auge du roman de Raymond Queneau Les Fleurs bleues, qui contemple le désordre de l’histoire de son donjon21, André Malraux regarde l’histoire de l’art disposée dans un certain ordre sur le sol de son salon. Dans une fameuse photographie, on le voit se tenir debout, en train de considérer une double page de son futur Musée imaginaire de la sculpture mondiale, les autres douzaines des pages du futur livre à ses pieds. Cette accumulation visuelle de reproductions photographiques des œuvres d’art de tout lieu et de tout temps trouve souvent son pendant textuel dans ses textes, où des interminables parataxes doivent suggérer un sentiment de dévoration et d’épuisement :

« L’art moderne, évidemment ; ceux de l’Égypte, de l’Euphrate, de la Perse, de Byzance ; le premier art chrétien ; l’ensemble des arts sauvages ; les arts primitifs, aux figures de plus en plus archaïques (de Phidias à La Fille d’Euthydikos, puis à la Crête ; des Assyriens à Babylone, puis aux Sumériens) ; les arts précolombiens et préhistoriques ; l’art des steppes ; les dessins grecs des vases ; les fresques romanes ; les sculptures des hautes époques orientales, chinoise et indienne, cette dernière liée à ses arts “coloniaux” de l’Inde et de Java. Enfin, après les résurrections liées au triomphe de Manet et de ses successeurs, les Pietà de Villeneuve et de Nouhans, Le Greco, Georges de La Tour, Uccello, Masaccio, Piero della Francesca, Le Nain, Vermeer, Chardin, Daumier ont été, les uns révélés, les autres mis au premier rang22. »

Les artistes du temps et de l’espace globaux se rencontrent dans l’espace immatériel du Musée imaginaire, projet qui coïncide à peine avec tel ou tel livre, espèce de « Cité de Dieu » où les œuvres singulières se délivrent de leur matière corruptible, de leur fonction d’origine et de leur fétichisme de marchandises ou de trophées, pour ressusciter comme des « formes » épurées grâce à la contrainte photographique. Aussi, les artistes ayant des noms propres y cèdent-ils souvent leur place à ces « super-artistes » que sont les « styles » anonymes. Il n’est pas illégitime d’évoquer ici la téléologie chrétienne, en ceci qu’il y a victoire indéniable de l’esprit sur la chair, « plénitude du temps » et moment messianique : le temps est effectivement rempli par une histoire ayant accompli son travail en produisant, puis en inventoriant et en valorisant la totalité des arts de la terre.

Giedion se réfugie dans la virginité de la préhistoire, mais Malraux, qui ne manque pas de donner à la préhistoire son dû, est conscient avant tout de la « première fois » qui échoit à l’âge de la posthistoire. Dans son discours de 1946 à l’Unesco, il le dit très clairement : « Pour la première fois, le musée imaginaire ouvert sur la terre entière nous met en face de l’héritage plastique du monde23 ». En fin lecteur de Malraux, Blanchot insistera aussi sur cette conjonction de la totalité et de la « première fois » dans sa pensée sur l’art. D’une part, il rappelle que « le Musée imaginaire représente d’abord ce fait : c’est que nous connaissons tous les arts de toutes les civilisations qui se sont livrées aux arts » et qu’« il n’y a de Musée qu’universel. Alors le “tout est dit”, “tout est visible”, signifie que l’admirable est partout, est justement ce tout qui lorsque l’incontestable a disparu et l’éternel a pris fin »24. D’autre part, il insiste :

« Il est clair que pour Malraux, et sans doute pour chacun de nous, notre époque n’est pas – en ce qui concerne du moins les arts plastiques –, une époque comme les autres : c’est le monde rayonnant de la “première fois”. Pour la première fois, l’art s’est dévoilé et dans son essence et dans sa totalité : mouvements étroitement liés25. »

Naturellement, l’essence de l’art, c’est l’art moderne qui l’a manifestée : à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, l’art allait se réduisant jusqu’à devenir une tache, au même moment où le musée, si souvent comparé à un cimetière ou une morgue, chassait tout semblant de vie pour exposer la totalité des artifices. Malraux fait le pas de plus : il pousse indéfiniment les murs du musée, en donnant à ce dernier la reproductibilité indéfinie des photographies, et il opère à lui seul la coïncidence entre l’art moderne et la totalité, entre la conscience et le corps. L’art moderne livre ses dispositifs et ses devises, défamiliarisant le regard par l’agrandissement des détails, la lumière dramatisante et le montage cinématographique26. C’est transfigurée de la sorte que la totalité historique est livrée aux regardeurs du Musée imaginaire.

Au lendemain de la guerre, Malraux compare le paysage dévasté de l’Europe à celui laissé par les invasions barbares dans l’antiquité tardive27. La même césure radicale, le même tournant épochal caractérise, selon lui, les deux âges. Si l’empire romain a été suivi par la lente formation de l’Europe chrétienne, quand Malraux livre son discours à l’Unesco à la fin de 1946, il raisonne à l’échelle planétaire – dans le but toutefois de confirmer encore et toujours la valeur de l’Europe. L’écrivain, qui a déjà exercé une fonction ministérielle auprès de De Gaulle, reconnaît à la culture allemande d’avoir su reconnaître la valeur des cultures particulières, mais pour soupçonner aussitôt ce relativisme comme une façon d’échapper aux comparaisons désavantageuses sur son compte. Puis le nazisme a fini par donner à cet héritage culturel sa forme la plus sinistre. Du côté soviétique, le communisme a éradiqué inversement la notion même de l’héritage. Du côté américain, Malraux loue l’intellectualisation et l’ouverture de la culture à la fois sur l’Asie et l’Europe – « un héritage qui, pour la première fois, lui est offert tout entier »28. Les Américains seraient-ils donc les premiers parmi les premiers, les plus aptes à jouir de la totalité de l’histoire ? Pas pour Malraux : à l’opposé de l’Europe, les États-Unis ont « reçu » et non « conquis » l’histoire. Quant aux autres cultures de la planète, elles n’y sont de toute façon jamais entrées.

Elle est donc bien étroite cette planète évoquée par Malraux. Son universalisme doit être filtré et médiatisé par la « conscience » européenne qui l’a conçu, construit pièce par pièce dans la longue durée et méthodiquement répandu par le globe depuis le XVe siècle. Pour Malraux, la « volonté de conscience » et la « volonté de découverte » sont les deux valeurs exclusives de l’Europe, ce Super-Sujet capable de s’étendre dans toutes les latitudes et de creuser dans la profondeur de sa propre conscience. Malraux illustre ainsi à merveille cette modernité unilatérale qui constitue l’objet de toutes les critiques aujourd’hui : l’impérialisme planétaire, dont le modernisme réducteur ne constitue qu’une facette esthétique, les deux étant fondés sur le monopole de la « conscience » par l’Occident29. En 1931, Paul Valéry faisait remonter l’obsolescence de la pensée historique, absorbée par l’instantanéité planétaire de la communication, à la disparition de toute « terra incognita » et l’avènement du « monde fini »30. Dans les années 1970, Roger Caillois critiquera à son tour l’annexion par Malraux de « tout Kamtchatka géographique ou mental, sans compter les résurrections qui métamorphosent »31. Ce que ne permet pas l’étendue non extensible, c’est le temps, coordonnée indéfiniment plastique de la subjectivité, qui le rend possible. Après l’annexion de tout « Kamtchatka géographique », les « grandes découvertes » auront lieu à travers l’histoire, fût-ce dans le but de sortir hors de cette dernière.

Dans son ouvrage Le Palais de cristal. À l’intérieur du capitalisme planétaire (2005), Peter Sloterdijk fustige à son tour l’esprit de l’histoire, qu’il conçoit comme une affaire strictement « moderne », ayant comme unique intrigue la domestication de la terre en long, en large et en profondeur. L’histoire est l’équivalent épistémologique et narratif de la transformation de la terre en un objet – le globe – qu’on peut observer et tourner à l’envi. Recourant à une figure heideggérienne connue, évoquant la tautologie formée par l’image du monde et le monde comme image, Sloterdijk décrète notre entrée dans la posthistoire. Si l’on suit Sloterdijk, on peut supposer que le Musée imaginaire de Malraux est un moyen puéril trouvé par la conscience occidentale panique pour continuer à conquérir le monde. Quand l’objet « globe » devient désuet, parce qu’on dispose des images photographiées par Apollo 8 d’un luminaire bleu suspendu dans un noir sans bornes, on peut se fabriquer des substituts de conquête terrestre avec les montages fictifs de l’art global32. Au prix de se transformer en pionnier d’un royaume de rêves, on peut prétendre que les arts de la terre ne seront jamais épuisés comme l’est la terre elle-même. La photographie de Malraux regardant la multitude d’images d’œuvres d’art sur le sol de son salon montre assez bien la réduction du monde en cet espace littéralement domestiqué à la fois jalousé et fustigé par Sloterdijk. Toutefois, plutôt que de témoigner de la justesse de l’interprétation de ce dernier, la photographie de Malraux olympien dans son salon constitue le signe le plus éloquent que l’éternel présent du Musée imaginaire et l’idée de la posthistoire constituent les deux faces de la même médaille.

Neutralité formaliste, mère de toutes les histoires

On peut briser le cercle clos de l’éternel présent en traçant trois lignes ouvertes, qui correspondent à trois lectures fortement différentes du projet global du Musée imaginaire par des artistes qui lui sont contemporains et qui conçoivent des projets nourris par leur rapport compulsif avec les reproductions photographiques : Ad Reinhardt aux États-Unis, l’Independent Group en Angleterre et Asger Jorn au Danemark. La « bonne nouvelle » d’une sortie hors de l’histoire grâce à l’usage obsessionnel de reproductions photographiques de l’art global est saluée par tous, mais interprétée et mise à profit de façons très différentes, voire opposées dans leurs œuvres. C’est là l’un des avantages de la neutralité formaliste pratiquée par Malraux : son « universalisme » et son « anhistoricité », son « présent » donc, se prêtent en vérité à toutes les lectures et à toutes les historicités possibles.

Le peintre abstrait Ad Reinhardt définit son identité d’artiste « post-historique » (posthistoric artist) en se réclamant directement de Malraux33. Très fin connaisseur de l’histoire de l’art occidental et du modernisme, dont il représente de manière inlassable la téléologie dans des diagrammes et des dessins humoristiques, il connaît aussi très bien ce qu’on appelle aujourd’hui l’« art global », notamment dans sa composante islamique. Dans ses voyages fréquents par le monde, il prend des milliers de photos, qu’il projette ensuite sous la forme de diapositives dans les cours qu’il livre au Hunton College à New York et dans des événements spécifiques qu’il performe et qu’il appelle – conséquent à son esprit post-historique – « No-Happenings » (1958)34. Le « happening » vient d’être défini par l’artiste Allan Kaprow comme une forme d’art spécifique, issue de la peinture gestuelle de Jackson Pollock et incarnant la fusion de l’art et de la vie35. Le formalisme intransigeant d’Ad Reinhardt rejette ce mélange impur : plutôt que de prétendre qu’on est un artiste « paléolithique » aux prises avec le vivant, il faut assumer qu’on vit dans une époque où toute l’histoire est disponible à l’attention de notre conscience dans les livres et le musée36. Le « happening » est donc aussi l’« événement » que la pensée post-historique déclare comme étant devenu obsolète dans un monde global où l’histoire en tant qu’avènement du nouveau est épuisée.

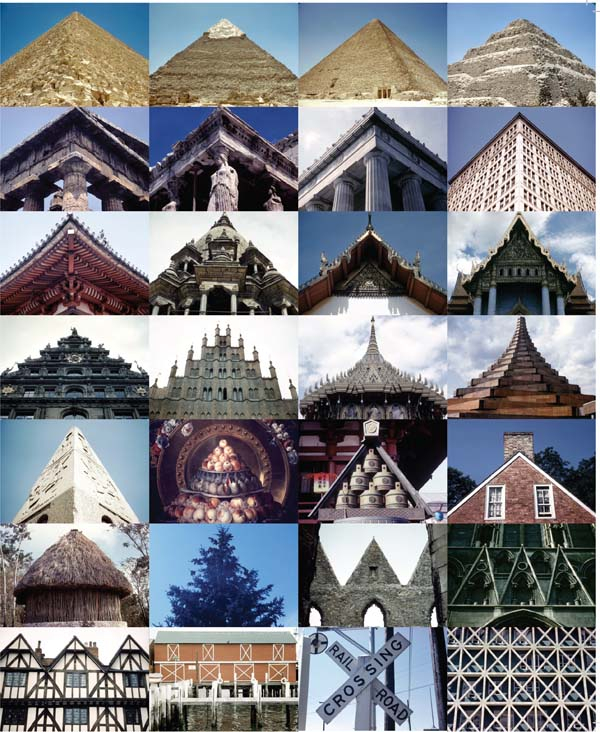

Ad Reinhardt, Travel Slides, 1952-1967 (Ad Reinhardt Foundation)

Les milliers des diapositives projetées par Ad Reinhardt représentent pour l’essentiel des détails des monuments de l’Amérique et de l’Asie du Sud :

« Il les classait toujours par thèmes, par motifs, par formes : des hanches, des poitrines, des portes, des visages, des fenêtres, avec parfois des recoupements pleins d’humour. La collection ne tarda pas à devenir encyclopédique, à former un système de signes qui couvraient les cultures et les siècles37. »

Il y a ici une esthétique de l’inventaire, de la classification typologique pratiquée dans les musées d’histoire naturelle, d’archéologie et d’ethnologie. Très différemment de Malraux, ses photographies se veulent absolument « neutres », ce qu’accentue leur frontalité. La ressemblance n’est pas suggérée de façon dramatique, mais démontrée clairement et ad nauseam. Ces séries de motifs mettent en évidence le caractère infiniment réduit et universel des formes, annihilent les particularités locales et fonctionnelles des monuments et interdisent le récit. On n’est ni dans la diachronie, ni dans la surprise du nouveau, mais dans la synchronie spatiale.

Ad Reinhardt, Abstract Painting, 1963 (MoMA)

Cette réduction formaliste du temps trouve son pendant dans sa propre peinture. À partir de 1960, Ad Reinhardt commence sa série des Black Paintings qui sont présentés comme des peintures tautologiques : « l’art est l’art »38. Quand la peinture ne dit rien d’autre qu’elle-même, le noir peut remplir la toile. C’est cette saturation littérale d’une surface d’une unique couleur qui a absorbé les bigarrures de l’histoire. Il écrit :

« L’artiste post-historique est l’artiste-en tant qu’artiste-atemporel. L’artiste-en tant qu’artiste est l’artiste post-historique. L’artiste post-historique est l’artiste conscient de lui-même comme artiste, conscient de l’art en tant qu’art, conscient de tout ce qui n’est pas de l’art, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’art39. »

Comme Malraux et Blanchot, Ad Reinhardt évoque la coïncidence entre l’ultime réduction de la peinture à l’abstraction noire et le musée comme conscience de l’histoire remplie.

Quant à l’Independent Group, il réunit des artistes, des architectes, des critiques et d’historiens d’architecture d’avant-garde, qui partagent une connaissance très fine de la culture populaire et de la culture savante. Aussi consacrent-ils quelques séances de leurs discussions sténographiées et archivées à Malraux40, dont ils lisent les écrits avec ferveur et en prenant beaucoup de notes. Leur propre univers foisonnant d’images et leurs pratiques expérimentales, croisant les disciplines et les médias, se trouvent aux antipodes d’Ad Reinhardt. Dans le contexte d’après-guerre, où il y a pénurie de tout, Alison et Peter Smithson, Eduardo Paolozzi ou Nigel Henderson se servent de ce qui est à portée de main : des matériaux « bruts », comme le sable ou le bois, qui existent depuis la nuit des temps, ou bien le ciment et le plastique, qui portent le sceau de l’actualité. Ils puisent aussi dans l’abondance de reproductions photographiques d’œuvres d’art, de publicités et d’images scientifiques, en s’appuyant sur la relation inversement proportionnelle entre le manque de matières et la profusion des images. Ceci débouchera sur des nouvelles pratiques, mais qui ne se réduisent pas aux médias existants. Leur travail artistique devient accrochage d’exposition éphémère ou livre (« scrapbook » et catalogue), tous les deux étant des montages de reproductions photographiques.

Independent Group, Parallel of Life and Art (1953)

L’exposition Parallel of Life and Art (1953) – exposition de 122 images agrandies sur toutes les surfaces du cube à l’exception du sol – s’inspire de l’accumulation, de la quête d’analogies et du travail d’échelle de Malraux (qu’ils invitent, sans succès, pour une conférence à l’inauguration de l’exposition)41. À la différence de ce dernier, leur univers est fait d’images géologiques, animales, végétales, technologiques, archéologiques, artistiques. Ce qui tient ce monde éclaté ensemble, ce sont les parentés et les analogies entre les choses, dénichées par la lentille photographique, puis démesurément agrandies par les artistes : ces analogies l’emportent de beaucoup sur les différences et les divisions. En mêlant reproductions d’œuvres d’art du passé et images de culture populaire ou images scientifiques, l’Independent Group donne forme à une culture définie comme « continuum » spatiotemporel. Sans hiérarchie entre le « high » et le « low », le « continuum » fait de la pauvre réalité une utopie, un état réconcilié où les similarités épistémologiques, sociales et politiques l’emportent de loin sur les divisions. Un motif linéaire commun à un œuf, à une radiographie, à quatre couches géologiques et au squelette d’une machine à écrire implique un temps qui continue à couler sans avoir besoin du regard spécifique de l’histoire pour être appréhendé42. Leur regard critique sur les dualismes de la modernité et le progrès linéaire, les pousse à pratiquer un travail analogique, tissant des liens entre le microcosme et le macrocosme, rappelant de l’univers magique de la Renaissance.

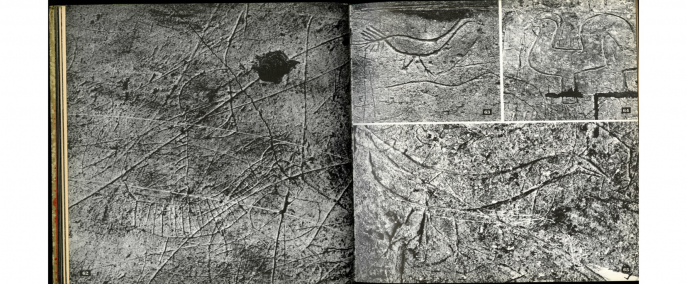

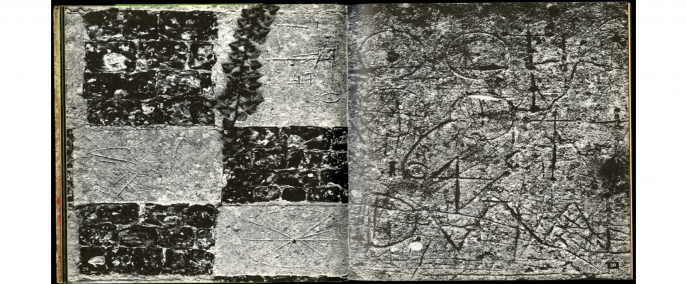

Enfin, Asger Jorn, artiste danois changeant des pays sans cesse et fondant ou participant à des mouvements divers (Cobra, Internationale Situationniste, Mouvement Nucléaire, Bauhaus Imagiste,…), écrivant des milliers de pages sur l’art et les sciences humaines comme l’ethnographie, l’archéologie, la pensée politique et l’économie, investit aussi une grande partie de son inépuisable énergie à faire photographier les monuments archéologiques de Suède, du Norvège, du Danemark, ainsi que de l’Eure et du Calvados. Son but est de publier 32 volumes directement inspirés du Musée Imaginaire de Malraux. Toutefois, ce Magnum Opus n’a pas pour objet l’art universel, mais, au contraire, les « 10 000 ans d’art populaire nordique »43. L’universalisme de la démarche de Malraux est donc adapté ici au particularisme d’une culture nordique manifestement continue. 25 000 photographies sont faites par Gérard Franceschi, photographe attitré du Louvre, pour le compte de Jorn, mais seul un volume pourra être réalisé du vivant de l’artiste. Pour des raisons sans doute financières, ce volume, écrit en français, ne concerne même pas le Nord de l’Europe, mais ce « pays du milieu » qu’est France, où Jorn est aussi très actif. Signes gravés sur les églises de l’Eure et du Calvados (1964) se compose d’une alternance dynamique de texte, de dessin et de photographies, morphologiquement rapprochées.

Gérard Franceschi/Asger Jorn pour l’Institut Scandinave du Vandalisme Comparé, 1961-1965

Le projet de Jorn de faire photographier les monuments archéologiques de la préhistoire néolithique du Nord de l’Europe et des graffiti faits sur les monuments chrétiens est développé dans le cadre de l’Institut Scandinave du Vandalisme Comparé (SIVC), qu’il fonde aussi pour affirmer l’émergence du Nord « barbare » contre le Sud « classique » dans ses métamorphoses les plus récentes : le graffiti, activité transhistorique s’il en est, constitue la quintessence de ce vandalisme, qui vient détruire la norme, l’harmonie, la fausse autonomie de l’œuvre et de la culture dans son ensemble44. Mais lutter contre le classicisme, revient souvent à lutter contre l’histoire, qui est, selon l’idéologie de Jorn (comme de Dubuffet et d’autres artistes de ces années), la garante du classique, parce qu’elle est normative, hiérarchique et textuelle par essence. Jorn ne se prive pas de critiquer le postulat autonomiste du Musée imaginaire de Malraux45 ; il reconnaît néanmoins dans l’entreprise éditoriale de ce dernier sa propre soif de totalité et, avec elle, une arme pour lutter contre l’histoire, entendue tout à la fois comme passé, comme écriture et comme façon de comprendre le monde actuel. Faire le montage de photographies de monuments revient ainsi à nier cette histoire deux fois. D’abord, il interprète, comme beaucoup d’autres depuis les antiquaires du XVIIe siècle, l’archéologie comme la science qui aide à valoriser ce qui n’a pas trouvé ses lettres de noblesse dans les écrits historiques, dominés par les valeurs du Sud. L’archéologie est considérée aussi, par sa matérialité et son caractère de vestige souvent involontaire, comme étant « incapable de mentir » comme le font les textes, obéissant forcément au principe de l’intentionnalité (« L’objet n’a pas la même capacité de mentir que le mot »46). Puis le montage des photographies de monuments s’étalant sur dix mille ans vient estomper leur historicité pour créer une supposée identité supposément « populaire », se modifiant à peine à travers les siècles. Si ce sont les vainqueurs César et Tacite qui ont écrit sur les Barbares, Jorn veut que les Barbares, peuples sans écriture, parlent eux-mêmes, mais par le truchement de l’image47.

Ma recherche pour ce texte a été effectuée à Berlin lors de mon séjour au Kolleg-Forschergruppe BildEvidenz, Geschichte und Ästhetik (novembre 2019-janvier 2020). Je remercie toutes et tous les collègues de ce Centre, où j'ai initié ma recherche dans des excellentes conditions sur l'« après l'histoire ».

Notes

1

Stéphane Roger, André Malraux, entretiens et précisions, Paris, Gallimard, 1984, p. 103-104.

2

Karl Löwith, Histoire et Salut [1949], trad. M.-Ch. Challiol-Gillet, S. Hurstel, J.-F. Kervégan, Paris, Gallimard, 2002.

3

J. R. McNeill, Peter Engelke, The Great Acceleration. An Environmental History of the Anthropocene since 1946, Belknap Press, 2016.

4

L’idée d’un temps cyclique, divisé en trois âges – préhistoire, histoire, posthistoire –, a trouvé aussi des formes à la fois très vitalistes et mystiques dans la pensée et le travail de l’art de ces années. On peut penser à Giusepe Pinot-Gallizio ou encore à Marshall McLuhan, qui croyaient tous deux en un retour du paléolithique, parfaitement compatible avec la haute technologie et la physique nucléaire. Sur cette question, voir M. Stavrinaki, Saisis par la préhistoire. Enquête sur l’art et le temps des modernes, Dijon, 2019, p. 393-419.

5

Nous évoquons ici schématiquement l’idée d’André Leroi-Gourhan, telle que développée notamment dans son œuvre Le geste et la parole, Paris, Albin Michel, 1965, 2 tomes.

6

Pour la « stupeur » comme sentiment ambivalent, critiquement propice à basculer du côté de l’admiration et de la stupidité, voir M. Stavrinaki, « Stupeur : commencement et fin de l’histoire », La Part de l’œil, no 35-36, à paraître en 2021.

7

Arnold Gehlen, Die Seele im Technischen Zeitalter und andere sozialpsychologische, soziologische und kulturanalytische Schriften, Francfort, Vittorio Klostermann, 1982 ; Hendrick de Man, Vermassung und Kulturverfall : eine Diagnose unserer Zeit, Munich, Leo Lehnen Verlag, 1951.

8

Pier Paolo Pasolini, La Rage, trad. P. Atzei et B. Casas, Caen, Nous, 2014.

9

Jan Patocka, Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Lagrasse, Verdier, 1999 ; Roderick Seidenberg, Posthistoric Man. An Inquiry, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1950 ; Lewis Mumford, Art et Technique [1952], Paris, La lenteur et la roue, 2015 ; Idem, Les Transformations de l’homme (1956), Paris, Petite bibliothèque Payot, 1974.

10

Telle qu’énoncée dans les années 1950, elle paraît être une expression panique, radicale et brutale de ce que François Hartog appellera « présentisme » cinquante ans plus tard. Mais si le « présentisme » conserve malgré tout une fonction dynamique, critique et interrogative, la « posthistoire » est assertive et définitive. Elle est un symptôme présentiste en elle-même. Voir : François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Le Seuil, 2003.

11

Sigfried Giedion, The Eternal Present. The Beginnings of Art, Washington, National Gallery of Art, 1962.

12

Voici quelques titres importants de la bibliographie de Giedion : Espace, temps, architecture (1941), La mécanisation au pouvoir (1948), etc.

13

Malraux disait dans son discours « L’homme et la culture artistique », Unesco, 1947 : « Et avec notre siècle commence à s’établir dans notre esprit quelque chose qui va succéder au musée, et que j’appellerai le Musée imaginaire. C’est l’ensemble des connaissances que nous apportent, outre les musées, les reproductions et les albums : au début du XXe siècle les arts plastiques ont inventé leur imprimerie » (in André Malraux, L’Homme et la culture artistique, Paris, J.-J. Pauvert, 1947).

Des extraits sont consultables [en ligne].

14

L’ouvrage de Giedion Mechanization takes command. A contribution to Anonymous History, qui avait précédé son travail sur la préhistoire, s’achevait sur le constat mélancolique de ce que Georges Sorel avait jadis nommé « les illusions du progrès ». The Eternal Present commence par le constat du mauvais présent : la circularité d’une autre espèce, entre les livres.

15

Voir Stephen Bann, « “When I was a Photographer”. Nadar and History », History and Theory, no 48, 2009, p. 95-111.

16

Nous nous referons ici au travail de « grammatologique » de Jacques Derrida.

17

Jean Dubuffet, L’Homme du commun à l’ouvrage, Paris, Gallimard, 1973.

18

Maurice Blanchot, « Le musée, l’art et le temps » et « Le mal du musée », L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971, p. 21-51 et 52-61.

19

Voir Peter Geimer, « The Art of Ressurection. Malraux’s Musée imaginaire », Fotographie als Instrument und Medium der Kunstgeschichte, Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2009, p. 77-89.

20

La Psychologie de l’art est une trilogie, parue chez Albert Skira (Genève), dont Le Musée imaginaire est le premier volume (1947), suivi de La Création artistique (1948) et de La Monnaie de l’absolu (1950). En 1951, Malraux publie Les Voix du silence, qui remanie Le Musée imaginaire, chez Gallimard, suivi par la trilogie Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale (Paris, Georges Lang, 1952-1954). Suivent les trois volumes de La Métamorphose des Dieux (« Le Surnaturel », « L’Irréel », « L’Intemporel », Paris, Gallimard, 1974-1977).

21

Raymond Queneau, Les Fleurs bleues, Paris, Gallimard, 1965.

22

André Malraux, Le Musée imaginaire, Genève, Albert Skira, 1947, p. 85.

23

André Malraux, L’Homme et la culture artistique, Paris, J.-J. Pauvert, 1947, dont des extraits sont consultables en ligne.

24

Maurice Blanchot, « Le musée, l’art et le temps », L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971, p. 23 et 24.

25

Maurice Blanchot, « Le musée, l’art et le temps », L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971, p. 27.

26

La littérature sur le « Musée Imaginaire » est vaste. Je me limite à indiquer ici l’importante étude de Walter Grasskamp, The Book on the Floor : André Malraux and the Imaginary Museum, trad. Fiona Elliott, Los Angeles, The Getty Research Institute Publications Program, 2016 ; Georges Didi-Huberman, Atlas. How to Carry the World on One’s Back?, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2010 ; Denis Hollier, « Premises, Premises. Sketches in Remembrance of a Recent Graphic Turn in French Thought », Premises. Invested Spaces in Visual Arts, Architecture, and Design from France, 1958-1998, New York, Guggenheim Museum, 1998, p. 48-65 ; Henri Zerner, « Malraux and the Power of Photography », Sculpture and Photography. Envisioning the Third Dimension, éd. Geraldine A. Johnson, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 116-130.

27

André Malraux, L’Homme et la culture artistique, Paris, J.-J. Pauvert, 1947, dont des extraits sont consultables en ligne.

28

André Malraux, L’Homme et la culture artistique, Paris, J.-J. Pauvert, 1947, dont des extraits sont consultables en ligne.

29

André Malraux, L’Homme et la culture artistique, Paris, J.-J. Pauvert, 1947, dont des extraits sont consultables en ligne.

30

« Toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations. L’ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, donc l’ère de libre expansion, est close. Plus de roc qui ne porte un drapeau ; plus de vides sur la carte ; plus de région hors des douanes et hors des lois ; plus une tribu dont les affaires n’engendrent quelque dossier et ne dépendent, par les maléfices de l’écriture, de divers humanistes lointains dans leurs bureaux. Le temps du monde fini commence. Le recensement général des ressources, la statistique de la main‑d’œuvre, le développement des organes de relation se poursuit. Quoi de plus remarquable et de plus important que cet inventaire, cette distribution et cet enchaînement des parties du globe ? Leurs effets sont déjà immenses. Une solidarité toute nouvelle, excessive et instantanée, entre les régions et les événements est la conséquence déjà très sensible de ce grand fait » (in Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, Paris, Stock, 1931, p. 11).

31

Roger Caillois, « André Malraux : esquisse de quelques-unes des conditions requises pour concevoir l’idée d’un véritable Musée imaginaire », André Malraux, Saint-Paul de Vence, Fondation de Vence, Fondation Meght, 1973, p. 23.

32

Sur les significations et interprétations de la « Terre » photographiée en 1968 par la mission de Apollo 8, voir le catalogue d’exposition The Whole Earth. California and the Disappearance of the Outside, éd. Diedrich Diederichsen, Anselm Franke, Berlin, Haus der Kulturen der Welt, 2013.

33

Reinhardt se réclame également d’un autre historien de l’art ayant rompu avec la tradition historiciste et biologique de la discipline et exerçant un impact énorme chez les artistes américains de cette période : Georges Kubler, élève de Henri Focillon à Yale et étudiant notamment les civilisations précolombiennes.

34

Depuis 1952, Ad Reinhardt fait des conférences accompagnées de diapositives au Studio Club. Le 10 octobre 1958 et le 23 janvier 1959, Ad Reinhardt organise « Un Evening of Slides : The Moslem World and India », qu’il nommera ensuite « Chronology, a Non-Happening ». Je m’appuie sur le texte inédit de Riccardo Venturi « Diapositives. Images projetées dans l’art et dans son histoire » et sur Dale McConathy, « Ad Reinhardt », in Ad Reinhardt, cat. exp., Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1973, p. 37-44, ici p. 40.

35

Allan Kaprow, « The Legacy of Jackson Pollock », Art News, vol. 57, no 6, oct. 1958, p. 24-26, 55-57.

36

Oral history interview with Ad Reinhardt, circa 1964, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Interview with Ad Reinhardt Conducted by Harlan Phillips, 1964 : « There was some times when de Kooning would talk about how an artist ought to be kind of a nomad and projecting a kind of Paleolithic idea about the artist. I found myself defending the Neolithic artist, you know, the guy who's settled. And I was defending Egyptian art and Neolithic geometry against the artist as a free, wild man, you know. »

37

Dale McConathy, « Ad Reinhardt », in Ad Reinhardt, cat. exp., Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1973, p. 37-44, ici p. 40.

38

Voir le chapitre « The Intellectual Gift of the Post-Historic Artist », in Michael Corris, Ad Reinhardt, London, Reaktion Books, 2008, p. 75-93.

39

Ad Reinhardt, Art as Art. The Selected Writings, ed. Barbara Rose, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1953, p. 142.

40

Les archives avec les minutes des discussions du groupe se trouvent à la Tate Gallery à Londres (TGA 871), Archives aussi de Nigel Henderson, où l’on trouve ses notes du Museum without Walls (TGA 9221). Pour Malraux et l’Independent Group, voir Hal Foster, « Savage Minds (A note on Brutalist Bricolage) », October, no 136, 2011, p 182-191.

41

Depuis une vingtaine d’années, la bibliographie sur l’Independent Group devient de plus en plus considérable. À titre d’indice : David Robbins (dir.), The Independent Group. Postwar Britain and the Aesthetics of Plenty, Cambridge-London, MIT Press, 1990 ; Claude Lichtenstein (dir.), As Found: The Discovery of the Ordinary. British Architecture and the Art of the 1950s, Lars Müller, 2001 ; ou le numéro spécial de la revue October, no 94, 2000.

42

L’historien d’architecture Reyner Banham, qui a rédigé une critique de l’exposition Parallel of Life and Art (1953) : « L’appareil photographique, avec ses fortes revendications morales de vérité et d’objectivité, qui remontent à un siècle, a établi sa façon de voir comme la monnaie commune de notre temps, et nous en sommes venus à penser l’expérience photographique comme l’équivalent de la participation personnelle. Mais nous devrions nous demander qui est le plus riche – celui qui possède les photographies de tout bâtiment du monde classique ayant survécu, ou Sir John Soane, qui a mesuré chaque pièce des ordres du Colosseum et qui pouvait encore citer par cœur dans un âge avancé son entrecolonnement » (in Reyner Banham, « Parallel of Life and Art », Architectural Review, no 114, oct. 1953, p. 259-261, ici p. 261).

43

Anneli Fuchs, Asger Jorn and Art History, Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art/University of Copenhagen, 1985 ; Karen Kurczynski, Beyond Expressionism. Asger Jorn and the European Avant-Garde, 1941-1961, dissertation, New York, Institute of Fine Arts, 2005.

44

Peter Schield, Comparative Vandalism. Asger Jorn and the Artistic Attitude to Life, Ashgate, Borgen, 1998.

45

Steven Harris, « How Language Looks. On Asger Jorn and Noël Arnaud’s La Langue verte », October, no 141, 2012, p. 111-132.

46

Voir Asger Jorn, « Postscript to 12th-Century Stone Sculptures of Scania » (éd. Niels Henriksen), October, no 141, 2012, p. 73-79, ici p. 75.

47

Sur le rôle des Barbares dans la modernité et dans l’histoire de l’art, voir Éric Michaud, Les Invasions Barbares. Une généalogie de l’histoire de l’art, Paris, Gallimard, 2015.