El propósito de estas palabras es colocar en contexto el problema de las discusiones historiográficas acerca de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina durante la dictadura militar y están destinadas a un público no argentino sin familiaridad con el tema. Para ello se ha optado por un cuadro cronológico largo y por intentar articular en la temporalidad tres registros: el de las fluctuantes políticas públicas, el de las posiciones también oscilantes de la opinión pública y el de las transformaciones de la historiografía argentina. No son una propedéutica para la lectura de los textos de Nicolás Kwiatkowski y Omar Acha y va de suyo que se puede ir directamente a ellos.

Las transiciones de regímenes autoritarios/totalitarios a regímenes democráticos son enormemente complejas, ya que están enmarcadas en un contexto de incertidumbre, sea acerca de las expectativas de la opinión pública y de las personas corrientes, sea acerca de la relación de fuerzas existentes entre los principales actores de uno y otro bando. Como señalaron Guillermo O’Donnell y Philip Schmitter, la incertidumbre es tal que difícilmente puedan pensarse las transiciones con los parámetros e instrumentos de una “ciencia normal”. En los casos latinoamericanos las mismas presentaban la característica diferencial de que las dictaduras militares no abandonaban el terreno sin conservar márgenes mayores o menores de poder con el cual “contratar” su retirada. Ello generará, entre muchas otras cosas vinculadas con las heridas que permanecerían abiertas, que la transición no terminase con el paso de un gobierno militar a otro civil, sino que en varios planos ella perdurase por décadas en el tiempo, incluso hasta hoy.

Entre los temas que dominaban la agenda militar al comienzo de la transición, más allá de la distinción no siempre esclarecedora entre “duros” y “blandos”, estaba “proteger” las instituciones militares de la injerencia de los nuevos poderes civiles por venir y sobre todo garantizarse impunidad ante los delitos de todo tipo, incluidos los crímenes contra la humanidad, cometidos con mayor intensidad y frecuencia según los casos. En ese contexto, el caso argentino presentaba algunas características distintivas, que convertían su desenlace en algo muy complejo.

La primera es que los militares habían cometido atrocidades comparativamente mayores (quizás con la excepción equiparable de Chile) y en un lapso más breve que en los otros casos sudamericanos contemporáneos y que, asimismo, habían elegido prioritariamente una metodología, la “desaparición” de personas, que iba mucho más allá en la brutalidad y en sus implicancias (y sobre ellas véase el texto de Nicolás Kwiatkowski) que en los regímenes similares, que si apelaron al mismo instrumento, aislada o conjuntamente por ejemplo en la Operación Cóndor, no lo hicieron en los niveles de la Argentina. En este plano, la metodología elegida no estaba desvinculada de la voluntad de exhibirse como militares “liberales”, en busca de eludir la condena internacional que había despertado el golpe de Pinochet. La segunda característica es que los militares tenían (o se pensaba que tenían) menos poder de imposición en la Argentina, ya que debieron abandonar el gobierno más rápidamente por la derrota padecida a manos de los ingleses en la guerra de Falkland/Malvinas de 1982. La tercera, era que el caso argentino aunque no constituía la primera transición en el cono sur, si se incluyen los casos peruano y boliviano que tuvieron una dinámica política o ideológica muy diferente, sí lo era considerando procesos que podían reunir algunos rasgos compartidos. En tanto tal, los actores principales de la transición argentina no podían extraer ejemplos de la dinámica de otras transiciones como si ocurriría en casos como el chileno o el uruguayo. Una cuarta es que, comparativamente, y en un contexto en que en ninguna de las transiciones sudamericanas el electorado votó en las primeras elecciones por opciones políticas radicalizadas -aunque en ocasiones hubo candidatos vetados por los militares, no en la Argentina- , el caso argentino presentaba, no en su partido y quizás tampoco en la mayoría de su electorado, pero sí en el Presidente vencedor en 1983 y en una parte de sus asesores, un perfil más vinculado con la defensa de la causa de los derechos humanos.

Lo cierto es que por la debilidad militar, por el nivel de sus atrocidades o por la iniciativa de Alfonsín, en la Argentina fue donde más lejos se avanzó en el juicio a los militares o a otros criminales asociados en comparación con otros casos sudamericanos. Desde luego que la iniciativa del gobierno civil de Alfonsín reposaba sobre una distinción y una serie de presupuestos que se iban a revelar infundados. La distinción era entre los que habían dado las órdenes, los que las habían acatado y los que habían cometido “excesos” al ejecutarlas. La diferencia era imposible de establecer, ya que todo era un “exceso” y al serlo era difícil encontrar argumentos para eximir a aquellos que habrían simplemente cumplido órdenes. Mucho más eficaz fue en cambio toda la visibilidad que acompañó al juicio a las juntas militares, así como el informe de la CONADEP, que, conformada por personalidades independientes (sin ningún historiador en ella), reveló, a través de números testimonios, la magnitud de los crímenes cometidos. Por su parte, los presupuestos infundados eran que los militares iban a juzgarse a sí mismos, que el frente militar no era compacto y que por ende la capacidad de reacción militar sería menos fuerte de lo esperable. Las cosas no fueron así y el gobierno de Alfonsín debió enfrentar sucesivas rebeliones abiertas de los militares, que lo obligaron a tratar de frenar por leyes (punto final, 1986 y obediencia debida, 1987) la extensión de los juicios más allá de las cúpulas militares.

Más compleja era la cuestión si mirada desde la sociedad. Aunque cualquier afirmación en este terreno es discutible, puede proponerse como hipótesis que el tema de los derechos humanos no estaba en el centro de la agenda de una sociedad que estaba disponible para escuchar y “descubrir” la barbarie militar pero no para ir mucho más allá. Tampoco las elites intelectuales, que, en la gran mayoría de los casos, tendrían con el retorno democrático (como muestra en este mismo número Elizalde) inserciones académicas, colocaban en el centro de su reflexión o mejor de su indagación ni el problema de las violaciones a los derechos humanos ni el período de la última dictadura militar. Hubo algún debate acerca de la licitud o no de la tesis de los “dos demonios”, que buscaba explicar el terror militar por la violencia guerrillera precedente, pero no obras académicas de jerarquía que implicasen trabajos de largo aliento sobre aquellos temas.

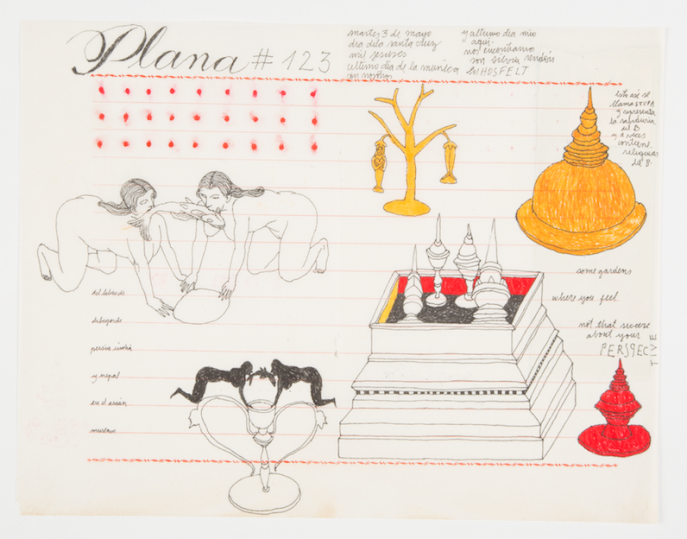

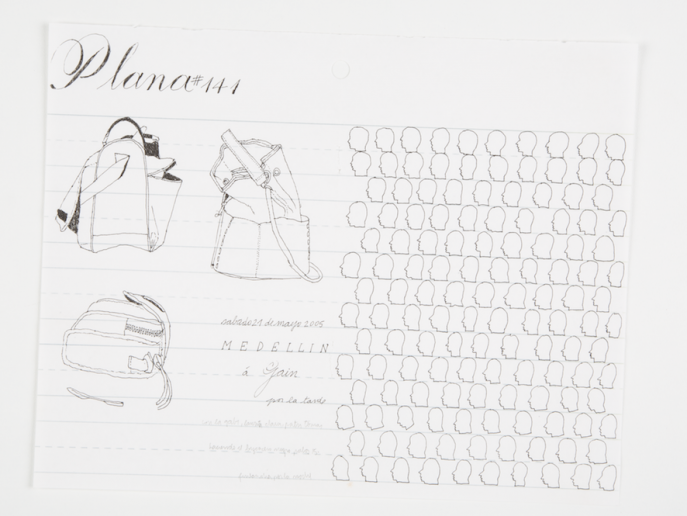

José Antonio Suárez Londoño, dibujo, 2005.

En el mundo universitario todo se procesaba bajo el signo de una transición bastante moderada y una palabra ocupaba todo el discurso académico, “profesionalización”, muchas veces pronunciada por estudiosos que en términos comparados no tenían ni una impecable trayectoria académica ni una expertise disciplinar, pero blandían la retórica de la modernización historiográfica. Desde luego que la reconstrucción del campo académico contenía en sí también un cierto efecto disciplinador sobre enfoques y temas que es inherente a las lógicas institucionales. En relación con la interpretación del pasado argentino parecían priorizarse lecturas “razonables” poco adjetivadas, quizás como un modo de marcar distancias con las muy ideologizadas de los años 70. Por ejemplo, como señalaron Omar Acha y Nicolás Quiroga, incluso la interpretación del peronismo fue progresivamente “normalizada” y reintegrada en una lectura de la historia argentina en que todos tenían su lugar. El terreno (y el debate) sobre los derechos humanos, desatendido relativamente por los historiadores, fue ocupado por ensayistas, periodistas, novelistas, cineastas, autores teatrales y tantos más.

Al período alfonsinista sucedió a partir de 1989 el decenato menemista. En lo que aquí interesa, la política sobre derechos humanos cambió abruptamente y una serie de indultos fueron promulgados entre 1989 y 1990, tanto para los militares como para los jefes de las organizaciones guerrilleras que también habían sido juzgados y condenados en el período alfonsinista. La liberación de los cabecillas militares no suscitó ni una amplia discusión ni una repulsa general en una sociedad agobiada por otros problemas, como la hiperinflación que, heredada del último período del gobierno alfonsinista, reapareció en los primeros meses del gobierno de Menem. Pasado el segundo momento hiperinflacionario, el gobierno logró una prolongada estabilidad acompañada de una fuerte apertura económica, que rediseñó la geografía social argentina con importantes costos.

En la vida académica se incrementó la profesionalización, con abundantes subsidios públicos a la investigación y con una expansión del sistema universitario. Tampoco aquí la “historia reciente” parece haber acaparado la atención y por el contrario seguiría siendo un terreno fecundo de artistas, ensayistas o periodistas y, ocasionalmente, de científicos sociales locales o extranjeros no particularmente imaginativos. Entre los historiadores se vivía una recepción de nuevas temáticas y enfoques que llegaban, como es habitual, con cierto retraso: de la historia de la vida privada a la de la lectura, de la microhistoria a la antropología cultural, entre tantas otras.

En la Argentina, toda la fase menemista, incluido el breve gobierno que la sucedió, terminó luego de varios avatares políticos en una crisis económica y social de gran magnitud, que dio lugar a la emergencia de nuevos actores sociales alternativos, pero en los cuales tampoco estaba en el centro el tema de los derechos humanos, que seguía siendo cultivado sobre todo por los organismos e instituciones que venían haciéndolo desde la misma época militar (incluidas, por supuesto, las Madres de Plaza de Mayo).

Se ha sugerido una relación entre el estallido de la crisis y el renacer del tema de los derechos humanos a partir de los gestos de un brevísimo gobierno interino (Rodríguez Saá) a fines del 2001. Con todo, será en el 2003 que el gobierno de Néstor Kirchner, por las razones que fuese, volvería a poner en el centro de la escena el tema de los derechos humanos al menos de dos formas. Una, dando visibilidad y apoyando a las Madres de Plaza de Mayo (que retribuyeron políticamente el gesto con abundancia) y a otros organismos de derechos humanos. La otra, impulsando a la vez una nueva legislación, que abrogó las leyes de obediencia debida y punto final en 2003, y un cambio de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que desde el 2007 por mayoría comenzaron a abrogar los indultos de Menem. Comenzó entonces una nueva ola de juicios a militares, así como un retorno a la prisión de los que habían sido liberados, y ello era posible también por la extrema debilidad del poder militar, sometido ya presupuestariamente y con la supresión de la conscripción, desde los años de Menem. Paralelamente, se produjo una nueva ideologización de la sociedad que derivó en un debate político crecientemente enconado y retóricamente muy agresivo que, como ocurre en estos casos, afectó sobre todo a las clases medias urbanas más politizadas y movilizadas pero que se expandió también más allá a través de los medios masivos de comunicación en un contexto de mayor politización y partidismo de los mismos y de un prolongado debate acerca de su carácter, sus intereses y su influencia.

Es, asimismo bien probable que el tema de los derechos humanos y el consenso en torno a ellos aumentase en esos años, sea por la creciente visibilidad del problema, sea porque, pasado el momento en que la ciudadanía había intentado dejar atrás el tema, este retornaba bajo alguna forma de après coup colectivo. Por otra parte, debería recordarse que el tema de las violaciones de los derechos humanos volvió a emerger con fuerza en el escenario internacional a partir de los años noventa, incluida la emergencia de una justicia transicional y transnacional y el fortalecimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y el debilitamiento de nociones como la de “obediencia debida”. Aunque sea difícil de periodizar, es evidente que hoy, luego de más de una década de visibilidad del argumento, la situación en la opinión argentina es muy diferente a la de los años noventa. El tema de los derechos humanos y la penalización de los responsables de haberlos violado adquirió un inesperado, nuevo o renovado, consenso en la sociedad, como pudo verse a partir de otro fallo del 2017 de una Corte Suprema nuevamente en parte remodelada (esta vez por el nuevo gobierno del presidente Macri), que intentó acortar las penas de los condenados a partir de aplicar un principio de 2x1 que había estado vigente para el derecho penal común. La repulsa social fue tan extrema que las Cámaras de Diputados y Senadores votaron por unanimidad (oficialismo y oposición) una nueva ley que excluía a los crímenes de lesa humanidad de dicho beneficio. Una respuesta política acorde con lo que indicaban las encuestas.

En coincidencia con los años kirchneristas comenzó también a aparecer una nutrida producción académica acerca de la historia reciente centrada en la dictadura militar, en los delitos por ella cometidos, en sus víctimas, incluidos desaparecidos, detenidos y exiliados, y realizada tanto por algunos historiadores de segunda línea y relativamente marginales del período anterior, como por una nueva generación, que se había formado en los años democráticos al calor de la profesionalización y en buena parte arropada por los historiadores más hegemónicos de los comienzos de la transición. Según la moda de los tiempos, una parte de los especialistas en historia reciente, un campo que parece continuar en expansión según algunas estimaciones fragmentarias, decidieron agruparse en un “Colectivo de Trabajo de Historia reciente” o en una “Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Historia Reciente”, entre otras. Las mismas parecen haber estado orientadas tanto hacia adentro del campo profesional como – y quizás aún más- hacia afuera del mismo, buscando a través de solicitadas o manifiestos adquirir una cierta visibilidad pública más allá de la academia y establecer una interlocución no solo con organismos que se ocupaban históricamente de los derechos humanos, sino también con miembros de las instituciones estatales, incluido el Poder Judicial. Colocándose desde el lugar de expertos, comenzaron a actuar como órganos vigilantes del tratamiento del tema de los derechos humanos y en especial de iniciativas que sugiriesen alternativas a la situación vigente, como el impulso a políticas de pacificación o reconciliación. También algunos de ellos actuaron (según sus propias manifestaciones) como “vicarious witnesses” en casos de juicios a militares, función esta última como se sabe objeto de polémicas historiográficas, por ejemplo con relación al caso Papón en Francia.

José Antonio Suárez Londoño, dibujo, 2005.

Como es evidente, esa intervención destinada al espacio público con propósitos prescriptivos y además bajo la forma de “Nos los abajo firmantes”, según el eficaz título del libro de Santos Juliá, conllevaba múltiples desplazamientos en la operación historiográfica. Dado que se aspiraba a otros públicos, debían cambiar también la argumentación y las formas retóricas. Dado que se pasaba del formato del libro o del paper académico al de escribir un conjunto de párrafos orientados a persuadir a los legos, las simplificaciones y los golpes de efecto deberían estar muy presentes. Debe notarse, asimismo, que algunos historiadores activos ya en los años setenta, que procedían del campo llamado progresista y que tenían un acceso privilegiado a diarios de gran circulación, llevaban en paralelo una campaña inversa de críticas, tomando también un lugar de enunciación académico, hacia la forma de operar de la justicia durante el kirchnerismo en los juicios en causas de lesa humanidad, y hacia un tema distinto, las condiciones penitenciarias de detención. Miradas que sugerían, volens nolens, una revisión de la actuado y que combinaban ese tema con ataques al gobierno kirchnerista, asociado en secuencias verbales con el nazismo, el comunismo u otros totalitarismos. También aquí las simplificaciones y las caídas de tono historiográfico estaban a la orden del día.

Todo ese proceso de crispación derivado de una situación política exasperada debería ser enmarcado en otros contextos de más largo plazo. Ha existido en Argentina, por un lado, una tradición fuerte de debates y usos del pasado -al menos desde la década de 1930, con el surgimiento del llamado “revisionismo histórico”, y desde los 60, con buena parte de la nueva izquierda y, por el otro, una situación de escasa legitimidad de una historiografía profesional histórica e historiográficamente débil, pese a los innegables avances de las últimas décadas. Por todo ello, era de esperar que tarde o temprano el clima de los tiempos avanzase sobre la historiografía profesional y se retornase a prácticas que conllevasen la aspiración a otorgar a la historia el lugar de “magistra vitae” y a los historiadores un papel más “militante”. Dado que eso ocurriría en el marco de una heterogeneidad de miradas, enfoques y prácticas historiográficas, como es sano e inevitable que pase en las sociedades democráticas, todo ello reforzaría el faccionalismo y la polémica. Más aún porque esa radicalización, aunque solo fuese discursiva, tomaba también el control de buena parte de las Universidades públicas argentinas, en especial en el área de las humanidades y las ciencias sociales.

Sin embargo, lo sorprendente fue que más allá de algunos casos, como los aludidos u otros, la historiografía profesional conservó mayoritariamente un nivel de debate “civilizado” o, si se prefiere, académico y se mantuvo bastante al margen de lo que veteranos atletas comenzaron a llamar la “batalla cultural”. Quizás contribuyó a ello el hecho de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió él mismo impulsar una revisión del pasado (pero no del reciente, sino del lejano, en consonancia con los climas historiográficos de los años 70), con la creación en el 2011 de un “Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego”, en el que no incluyó a historiadores profesionales simpatizantes con su gobierno, sino a ensayistas y periodistas, lo que hasta cierto punto abroquelaba a los historiadores profesionales, más allá de sus diferencias. También contribuían las redes interpersonales que se habían gestado en un largo frecuentar de espacios comunes como resultado de la inusualmente prolongada normalidad (para los parámetros argentinos) de la vida institucional universitaria.

Sin embargo, con el hasta cierto punto inesperado triunfo de un político con el perfil de Mauricio Macri en las elecciones de octubre del 2015, perfil que sin dificultad se podía ubicar en el centro-derecha -que además tenía entre sus antecedentes haber sido empresario, presidente de un popular club de fútbol y Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, los debates se hicieron a la vez más frecuentes y más exasperados. Por su parte, el mismo Macri recibió en la casa Rosada, con foto incluida, a un grupo de intelectuales, que integraban varios conocidos historiadores que habían firmado antes de las elecciones una solicitada en su apoyo, así como otros (mucho más numerosos, pero en general menos conocidos) habían firmado por el candidato rival, Daniel Scioli.

A partir del nuevo contexto político, todos los rasgos antes aludidos se acentuaron. Contribuyó a ello que una parte considerable de la historiografía académica tuvo que procesar una nueva situación en la que al “movilizacionismo” del gobierno precedente sucedía un desinterés del nuevo que o era hostilidad o era percibida como tal. Parecía avalarlo la multiplicación de las intervenciones públicas de historiadores o politólogos, locales o extranjeros, que o comentaban desde los diarios el presente, el pasado, el futuro en temas de su incumbencia o acerca de los cuales no tenían ninguna, o negaban legitimidad a enteros campos de estudio o deploraban el estado de la profesión histórica en Argentina. Del otro lado, predominaban las voces colectivas que ya no eran solamente las de los historiadores del tiempo reciente, sino la de muchos que estaban en el sistema académico, que recurrían a nuevos manifiestos en los cuales, en ocasiones, con el empleo de fórmulas verbales extraídas de situaciones muy diferentes, como “negacionismo”, superponían críticas hacia políticas o declaraciones oficiales en cuestiones distintas y de diferente grado de relevancia. Se iba así de la crítica a la situación presupuestaria del sistema científico a las decisiones judiciales, de las declaraciones de funcionarios a, más recientemente, nuevos episodios de violencia que muestran el doloroso rostro de la supérstite crueldad en la Argentina.

No sería pertinente, sin embargo, concluir con una imagen pesimista. Al menos, debería señalarse que se multiplican por doquier y no solo en Argentina manifestaciones en favor de una historia que, si no deba ser más comprometida, sea más problemática. Asimismo, lejos de los diarios y otros órganos mediáticos con tanta capacidad de difusión como efímero impacto, muchísimos historiadores argentinos desarrollan día a día sus investigaciones (en la “galeras” como solía decir Ruggiero Romano) y ayudan a un más complejo conocimiento del pasado, lejano o cercano. En especial, la existencia de nuevas generaciones, con miradas entre sí muy diferentes, permite defender una idea razonablemente optimista del cuadro de conjunto de la historiografía argentina actual. Los otros dos textos que el lector tiene aquí para leer en este apartado son un óptimo ejemplo de ello.

José Antonio Suárez Londoño, dibujo, 2005.