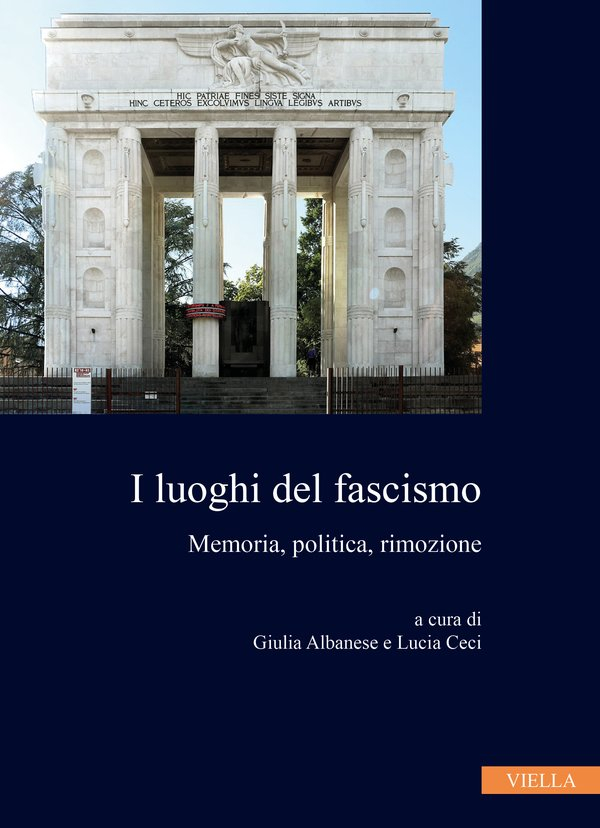

Giulia Albanese et Lucia Ceci (dir.), I luoghi del fascismo. Memoria, politica, rimozione, Rome, Viella, 2022.

L’Institut national Ferruccio Parri (INSMLI) a engagé en 2018 une enquête sur la construction de la mémoire du fascisme ; ce programme, coordonné par Giulia Albanese et Lucia Ceci, a abouti à la publication d’un volume collectif de plus de 300 pages. Les recherches se sont poursuivies à travers toute l’Italie grâce au réseau des Instituts d’histoire et de mémoire de la résistance. En 2013, l’Institut Ferruccio Parri avait déjà cartographié les crimes de la République sociale italienne (RSI, dite « République de Salò ») et de l’occupant allemand1. Pour mener à bien ce nouveau projet, les historiens ont commencé par répertorier les lieux de mémoire du fascisme qui font l’objet de commémorations – plus ou moins conscientes – afin de cartographier l’Italie fasciste2. Ils se sont notamment penchés sur l’odonymie, les symboles et les personnages liés à l’histoire de la dictature, l’objectif étant de parvenir à historiciser le rapport que l’Italie républicaine a établi avec les traces monumentales et artistiques du fascisme. Tout est parti d’une boutade lancée en 2017 par l’historienne new-yorkaise, Ruth Ben-Ghiat, dans les pages du New Yorker : pourquoi y a-t-il autant de monuments fascistes encore debout en Italie ? Pour elle, le slogan qui se trouve sur le palais de la civilisation du quartier EUR à Rome est une marque d’infamie et l’intérêt culturel d’un tel lieu est très discutable. Devant les bâtiments fascistes, l’autrice de Strongmen. Mussolini To The Present, constate que les Italiens balancent entre indifférence et admiration ; pour elle, c’est bien le signe d’une défascisation inachevée qui laisse penser qu’une recrudescence est toujours possible3. L’article de Ruth Ben-Ghiat a suscité en retour de l’indignation et du mépris de la part des intellectuels italiens, mais il aura également eu pour effet de relancer les recherches sur la relation que la République entretient avec les vestiges matériels de la dictature. À la faveur du mouvement Black Lives Matter, le questionnement autour du patrimoine fasciste est revenu au centre de l’attention internationale4. Ces dernières années, tous les monuments qui renvoient à des passés difficiles, qui sont fortement chargés politiquement et catalogués comme inconciliables avec les valeurs démocratiques du présent, ont fait l’objet de contestations publiques amenant les autorités à réagir. Tandis qu’en Grande-Bretagne, la population contestait les statues des personnages historiques ouvertement racistes, certaines villes italiennes revalorisaient le patrimoine fasciste. L’Italie est à contre-courant de la tendance actuelle comme l’atteste les termes du débat sur le musée du fascisme à Predappio5. La tombe du dictateur doit-elle être gérée comme une attraction touristique pour nostalgiques du régime ou bien comme une opportunité pour affronter historiquement et culturellement la période fasciste ? En 2019, l’ancien maire de gauche, Giorgio Frassineti, n’est pas parvenu à créer à Predappio un musée dédié à l’histoire du totalitarisme pour contrebalancer les rassemblements annuels des néofascistes6.

Jusqu’à présent, les recherches sur le patrimoine fasciste se sont développées, mais essentiellement depuis l’étranger. Cela révèle un certain malaise côté italien et l’initiative de l’Institut Ferruccio Parri vient donc combler un manque et ouvrir un champ d’étude. Son directeur, Filippo Focardi, a invité Ruth Ben-Ghiat, et organisé cinq séminaires entre 2019 et 2020. Le volume collectif issu de ces échanges présente non seulement le patrimoine architecturale et urbanistique du fascisme, mais il s’efforce surtout de comprendre comment la République a géré cet héritage au fil du temps. À partir de cette enquête collective, les auteurs sont parvenus à déterminer les points de défaillance et de bifurcation d’un débat qui a nécessairement trait à l’identité nationale, car la conservation du projet fasciste continue de peser sur la redéfinition de l’italianité. La première partie de l’ouvrage consacrée aux lieux de mémoire du fascisme précise quelles furent les difficultés auxquelles la République italienne a dû faire face pour gérer cet encombrant héritage. La deuxième partie intitulée « Centre et périphéries de la mémoire » concerne les diverses expériences locales de gestion de ce patrimoine, et enfin, la troisième partie, beaucoup plus succincte, concerne « Les lieux des fascismes en Europe » et a une vocation comparative. Cette première enquête n’est pas exhaustive. Les auteurs ont délibérément choisi de parler de lieux moins connus, par exemple, il n’y a aucun article sur le cas de Predappio, déjà très documenté7.

Le rêve de pierre du fascisme

Les lieux ne sont pas uniquement des supports matériels de signification, ils sont également des points de condensation de la mémoire. Les œuvres du passé continuent à exercer une certaine sujétion dans le présent. Benito Mussolini voulait transmettre une mémoire durable de l’ère fasciste afin de contribuer à l’édification de l’identité italienne, non seulement pour ses contemporains, mais aussi pour leurs descendants. Les architectes proches du parti fasciste ont ainsi élaboré un style distinct qui soit à la fois une affirmation identitaire et un idéal pour le futur. L’Italie fasciste avait une historicité propre qui est aujourd’hui encore perceptible à travers ses monuments8. Comment l’Italie républicaine a-t-elle géré l’héritage matériel du totalitarisme ? Un siècle après la marche sur Rome qu’en est-il de ces traces monumentales ? Quelle mémoire les Italiens conservent-ils de la relation que la République a établi avec le patrimoine architectural du fascisme ? Ce sont les effigies de Benito Mussolini qui ont focalisé l’hostilité de la population après la destitution du dictateur, le 25 juillet 19439. À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments du régime furent aussitôt réinvestis par calcul pragmatique et par volonté d’affirmer la prédominance de la République sur le régime défait. Les palais officiels et les édifices publics furent ainsi débarrassés de leurs symboles et de leurs slogans, puis réutilisés. Certains chantiers du fascisme furent mêmes achevés dans les années de l’immédiat après-guerre. La question qui se posa alors, fut celle de la resignification de lieux à l’histoire particulièrement chargée. Cependant, à partir des années 1990, les politiciens italiens ont cherché à revaloriser ce patrimoine, comme l’illustre l’exemple controversé de la fresque La Roma di Mussolini. Apoteosi del Fascismo de Luigi Montanarini ou encore la controverse autour de la destruction de la très fasciste via dei Fori Imperiali pour créer un parcours piéton reliant les sites archéologiques de Rome. Les différentes études présentées dans cet ouvrage collectif documentent ainsi l’évolution des sensibilités à l’égard des vestiges de la dictature mussolinienne.

Les paysages urbains de l’Italie sont toujours imprégnés de l’esprit du fascisme. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’entreprise totalitaire n’a pas été poursuivie en opposition avec les courants patriotiques de la période précédente, mais elle s’est plutôt développée dans la continuité du nationalisme irrédentiste et l’a exacerbé. Ce n’est pas un hasard si la ville de Bolzano dans le Haut Adige (ou Tyrol du Sud) fut le premier laboratoire architectural du fascisme. Comme le montre Paolo Nicoloso dans son chapitre consacré à l’architecture, le régime a fait de l’espace public une ressource dans la construction d’une italianité de plus en plus fascisée. Ensuite, l’héritage de l’antiquité romaine a été réinterprété par le régime qui fit de Rome la principale scène architecturale du fascisme10. Les architectes fascistes devaient se mesurer aux réalisations de l’antiquité pour mieux affirmer l’idéal moderniste du régime. Le mythe du « piccone risanatore » [la pioche régénératrice] témoigne de la volonté de transformer les Italiens en « Romains de la modernité ». Le symbole du fascio littorio devint à partir de 1925 le symbole de l’État italien et précipita l’identification entre l’italianité et le fascisme. Dans toutes les villes, les Case del Fascio étaient flanquées d’une tour littoria dont les cloches rythmaient les rites fascistes. Dès les années 1920, le dictateur avait l’ambition d’ériger la Mole Littoria, la plus grande tour jamais construite : un gratte-ciel de 88 étages, d’une hauteur de 330 mètres et d’une superficie de 70 000 mètres carrés, entièrement recouvert de marbre de Carrare. Cette tour ne sera jamais réalisée, mais ne cessera d’alimenter les fantasmes de grandeur des fascistes.

Marcello Piacentini s’impose assez tôt comme l’architecte du régime après avoir conçu le monument de la victoire à Bolzano : un arc de triomphe dont les colonnes sont des fasci littori. Dans ce bâtiment, le culte de la patrie se confond avec celui du régime. Cet esprit se perpétuera sur les constructions suivantes. Le premier édifice fasciste réalisé à Rome est la Casa Madre dei mutilati ed Invalidi di Guerra [Maison mère des mutilés et invalides de guerre] qui chapeautera bientôt toute une série d’antennes locales de style fasciste11. Puis, Marcello Piacentini réaménagera le centre de Brescia. La Piazza Vittoria qu’il redessina entièrement était un projet pilote qui avait vocation à être répliqué dans d’autres villes italiennes. Avec lui, l’architecture moderne (razionale en italien) s’est imposée comme l’architecture du fascisme, non sans contestation de la part de ses collègues modernistes qui insistèrent sur sa dimension internationaliste et bolchevique. Peu importe, le goût du Duce pour la nouvelle architecture prima sur les critères idéologiques. La réalisation des sept départements de la cité universitaire de Rome permit ensuite aux architectes fascistes de mettre en valeur leur propre conception du modernisme. L’E42, la cité fasciste idéale, conçue en 1937 pour l’Exposition universelle de 1942, est une réplique encore plus imposante du campus de La Sapienza. À dater de ce projet, la dimension totalitaire devient plus prégnante sous l’influence des projets architecturaux classicistes d’Hitler. Ce tournant stylistique s’imposera bientôt à tous les chantiers publics12. En 1941, les architectes fascistes élaboreront pour la capitale un plan d’urbanisme directeur qui disciplinera les projets de leurs collègues et aura encore des effets bien après la guerre. Malgré leur répulsion, les politiciens antifascistes seront contraints de garder les édifices du régime, et parfois même de les achever, dans un pays appauvri par la défaite. Quant aux architectes du régime, ils continueront à œuvrer bien après la chute du dictateur13.

La question la plus controversée reste sans aucun doute la persistance, puis à partir des années 1980, la restauration des fresques fascistes, souvent très impressionnantes, qui ornent les édifices publics. Carmen Belmonte a étudié la biographie de la fresque murale de Mario Sironi, L’Italia tra le Arti e le Scienze (1935) qui se trouve dans l’amphithéâtre du palais du rectorat de l’université La Sapienza. En 1986, les historiens de l’art de l’université engagèrent un débat sur sa restauration qui eut une répercussion nationale. Lors des travaux, les restaurateurs découvrirent les nombreux slogans fascistes qui avaient été recouverts à partir de 1943. L’exposition de telles œuvres présente toujours des difficultés. Dans les années 1960, la visibilité retrouvée de l’art fasciste témoigne d’un changement de paradigme dans la réception. Durant les années 1970, la relation entre l’art et le fascisme fut au cœur d’un intense débat favorisé par l’éditeur antifasciste Giangiacomo Feltrinelli. En 1982, la grande exposition milanaise Anni Trenta Arte e Cultura in Italia, organisée par Renato Barilli, marque un tournant dans la perception du régime. Les recensions nostalgiques s’étalèrent alors dans la presse dépassant de loin les intentions du curateur. Les biais dans l’appréhension du fascisme qui s’affirmèrent alors (notamment « l’idéologie de la modernisation ») persistent encore. Ensuite, le Mouvement social italien (MSI), fondé dans l’immédiate après-guerre par les anciens de la République de Salò14, a instrumentalisé l’aura des artistes fascistes (spécialement Mario Sironi) entravant ainsi les réévaluations critiques des fresques. Face à ces difficultés d’ordre politique, seule la recherche d’archives et la présentation des œuvres telle qu’elle fut réalisée par La Sapienza, pour l’exposition anniversaire de 1985, peut déjouer les tentatives de récupération politique qui effraient les professionnels du patrimoine. L’État italien a donc conservé cet héritage difficile contrairement à ce qui est advenu ailleurs, probablement parce qu’il possède une tradition de protection du patrimoine bien ancrée depuis la loi sur la conservation des choses d’intérêt artistique de 1939. Cette loi fut promulguée par l’État fasciste ; ce qui ne manque pas d’ironie, et soulève aussi des interrogations sur l’approche retenue jusqu’à maintenant : considérer uniquement l’intérêt esthétique de ces œuvres n’est pas sans effet sur la capacité des Italiens à affronter leur passé fasciste.

Le fascisme et la construction politique du territoire italien

Les fascistes se sont aussi évertués à marquer le territoire de différentes manières et les traces de cette géographie politique subsistent à travers la présence de signes commémoratifs. Les chercheurs ont relevé que, non seulement les anciens lieux de mémoire existent toujours, mais que de nouveaux apparaissent également (p. 33). Après la chute du régime, le 25 juillet 1943, la rage iconoclaste des Italiens s’est focalisée sur les effigies du dictateur et des hiérarques. Cependant, la géographie fasciste n’a pas été immédiatement redéfinie, ni même repensée. Les auteurs du volume ont étudié l’odonymie fasciste (du grec hodos, route). Il s’agit du champ de la toponymie qui concerne les noms de voies urbaines et plus généralement les noms d’espaces publics de rassemblements (places, esplanades, squares, etc.), voire l’ensemble des noms d’espaces publics (établissements scolaires, bibliothèques, stades, etc.). Ces appellations reflètent la culture d’une société donnée et ont une forte connotation politique puisqu’elles sont choisies par une autorité, le plus souvent municipale. Or, le fascisme a nationalisé l’odonymie, contribuant à homogénéiser les références culturelles du pays. L’odonymie fasciste n’a pas disparu, surtout dans le centre et le sud de l’Italie, peut-être par négligence, mais elle n’a pas non plus totalement disparu au nord. Antonio Spinelli s’est penché sur l’odonymie de la ville de Padoue ; le résultat est édifiant. La propagande fasciste ne s’est pas uniquement conservée à travers les noms des rues, mais également à travers ceux des écoles, à travers les plaques commémoratives, les fresques propagandistes et les slogans peints sur les murs (souvent des citations de Mussolini). Les éléments de mémoire coloniale et militaire ont plus souvent échappé à la destruction, car ils n’étaient pas nécessairement associés au fascisme dans l’après-guerre. Les projets colonialistes des puissances alliées se sont perpétués bien au-delà du conflit. Cependant, la persistance des hommages rendus aux militaires impliqués dans les campagnes fascistes tend à légitimer la guerre d’agression, ce qui n’est pas sans poser de problème pour la démocratie. Le collectif d’écrivains bolognais Wu Ming a signalé les plaques dédiées aux morts fascistes et répertorié les références au colonialisme15. Ce premier travail de cartographie des signes mémoriels présente un intérêt certain pour les chercheurs. Dans certaines communes, les plaques ont été resignifiées par un commentaire dénonçant le colonialisme (comme à Palazzolo Acreide en Sicile).

Les auteurs du volume I luoghi del fascismo estiment que la conflictualité politique a empêché les autorités italiennes de repenser de manière globale la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. La Première République a notoirement mis entre parenthèse la question nationale, trop liée au fascisme. Les conflits politiques autour des lieux de mémoire n’ont pas manqué. Ils se sont multipliés après la chute du mur de Berlin et la recomposition du panorama politique italien, prenant une teneur de plus en plus conservatrice, voire révisionniste, c’est-à-dire visant à normaliser la dictature passée et à neutraliser sa mémoire. La gauche italienne est elle-même divisée entre le retrait pur et simple et la conservation/re-signification au titre de témoignage.

Les cimetières et la perpétuation du culte des morts fascistes

Les fascistes ont employé une énergie toute particulière à honorer la mémoire de leurs défunts. Les cimetières de Predappio et de Musocco, avec la chapelle des morts de la révolution de Verano, constituent des destinations de pèlerinage et de culte qui dépassent la dimension privée et réanime un projet politique. Les sépultures des fascistes présentent un intérêt artistique comme le montre Andrea Martini dans sa contribution. Certaines sont monumentales, comme le mausolée de Costanzo Ciano près de Livourne, étudié par Giovanni Brunetti. D’autres furent des lieux importants de célébrations sous la dictature et condensent aujourd’hui encore les visées apologétiques, comme le mausolée de Michele Bianchi à Belmonte Calabro, étudié par Giuseppe Ferraro16. Après 1945, l’attention collective s’est focalisée sur les cimetières et donc sur les mémoires opposées de la guerre civile17. Alors que l’Association nationale des partisans italiens (ANPI) développait un culte des martyres de la lutte partisane18, les fascistes tentèrent de leur opposer leur propre mémoire. Au départ, le nombre de victimes fascistes de l’épuration va être exagérément gonflé pour justifier la posture victimaire des élus du MSI, puis le chiffre avancé va se stabiliser autour de 100 000 victimes. Le culte des morts est l’un des éléments centraux de la culture fasciste italienne depuis ses origines et les cimetières constituent encore des lieux privilégiés de rassemblements pour les néofascistes. Le fascisme est intrinsèquement spectral : dès l’ascension politique de Mussolini, les fascistes utilisèrent le culte des morts de la Première Guerre mondiale pour assoir leur ascendant moral sur la population. Après la défaite de 1945, ils se sont efforcés de ré-articuler ce culte en construisant une mémoire opposée à celle des antifascistes, tout en recherchant le dialogue avec les catholiques (anti-communistes) plus enclins au pardon. Ils prirent ainsi l’habitude de faire dire des messes en l’honneur de Mussolini un peu partout en Italie. Ces pratiques vont ensuite s’étendre aux autres figures du fascisme tombées durant la Seconde Guerre mondiale. Il convient de rappeler que les partisans infligèrent aux miliciens de Salò, par mesure de rétorsion, une « double mort » (exécution sommaire et dissimulation du cadavre) ; de là, le souci chez leurs compagnons d’armes de leur donner une « double sépulture » : stèle mémorielle fasciste sur le lieu de l’exécution et sépulture dans leur communauté d’origine (à la charge des familles, contrairement aux partisans qui étaient enterrés aux frais de l’État). L’importance des rites mortuaires dans le catholicisme italien contribua au développement de ces pratiques cérémonielles qui prirent un sens éminemment politique. La relative tolérance des autorités locales face à ces cérémonies mémorielles interroge. Elles sanctionnèrent de fait les lieux de mémoire fasciste, mais les commémorations qui s’y déroulent sont toujours susceptibles de dégénérer en apologie du fascisme, et donc de tomber sous le coup de la loi Scelba19. Les fascistes profitèrent de cette ambiguïté pour honorer leurs morts, réévaluer le passé et peser de sur le présent. Le 23 avril 1946, ils subtilisèrent le cadavre de Benito Mussolini ; ce faisant, ils mirent en grande difficulté le nouvel État républicain qui résolut, une fois le corps retrouvé, de dissimuler sa sépulture, avant de le laisser réintégrer la chapelle mortuaire des Mussolini à Predappio en 1957. Ce n’est qu’à partir de 1951 que les miliciens vont recevoir des sépultures militaires au même titre que les autres combattants. Divers pèlerinages vont alors peu à peu renouveler la géographie des lieux où l’on rend hommage aux morts fascistes : Predappio20, la chapelle des morts de la révolution fasciste du cimetière Verano à Rome, le Campo X du cimetière Musocco de Milan, puis Rovetta. Ce village de la province de Bergame, assez tranquille sous la dictature, fut le lieu de l’un des plus sanglants règlements de compte de la Libération (43 miliciens de la RSI furent fusillés contre le mur du cimetière après s’être rendus aux représentants locaux du CNL). Après cette exécution sommaire, la municipalité de Rovetta a fait poser des plaques commémoratives. Elisabetta Ruffini revient dans sa contribution sur ce « pèlerinage ». Chaque 28 avril, le cimetière est le lieu d’une commémoration néofasciste et d’une contre-manifestation, étroitement encadrée par les forces de l’ordre. Il s’agit du deuxième plus grand rassemblement néofasciste après celui de Predappio. De nombreux cimetières italiens sont ainsi devenus des lieux d’hommages et de rassemblements nostalgiques propices aux polémiques (Gênes, Florence, Ravenne…). Dans Le Corps du Duce, Sergio Luzzato fut le premier à enquêter sur cette dimension spectrale de la culture fasciste21 qui s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui à travers des rituels impressionnants (appels aux morts et saluts romains). Ce culte n’est pas uniquement la perpétuation de celui du dictateur, car tous ceux qui sont morts pour le fascisme sont concernés. À travers lui, se perpétue une mémoire commémorative et apologétique de la RSI que l’État républicain s’est efforcé de combattre sans parvenir à l’étouffer complètement. Depuis les années 1970, elle englobe aussi les victimes fascistes du terrorisme22. La mémoire des affrontements politiques a peu à peu supplanté celle des années de la dictature23. Le souvenir du régime est aujourd’hui passé à l’arrière-plan par rapport à celui du fascisme plus radical de la guerre civile, pourtant beaucoup plus éphémère dans ses traces matérielles. Cette opération permet de ne pas remettre en cause l’image édulcorée de la dictature que cultive l’Italie modérée. La réécriture de l’histoire est une motivation centrale pour les postfascistes qui cherchent à normaliser la dictature en « dé-fascisant » le fascisme24. Leur discours victimaire continue à empoisonner le débat public sur la Seconde Guerre mondiale. Il est alimenté par des publications sensationnalistes sur l’« épuration sauvage » dont les bonnes pages sont reprises par la presse de droite. L’Association nationale des morts et des disparus de la RSI œuvre également en faveur de la reconnaissance des collaborateurs tombés au cours de la guerre civile25. Les pratiques commémoratives et l’imaginaire mortuaire qui appartiennent en propre à cette famille politique mériterait une exploration anthropologique plus approfondie. Depuis les années 2000, plusieurs historiens se sont penchés sur l’hérédité du fascisme (Christopher Duggan, Hans Woller, Pier Giorgio Zunino, Cristina Baldassini et Luca La Rovere), mais personne n’a enquêté sur la perpétuation de ces pratiques de nature religieuse.

Absence de consensus historique et sensibilités mémorielles locales

La gestion du patrimoine architectural et artistique du fascisme a toujours été conflictuelle. Par conséquent, les lieux du fascisme n’ont pas fait l’objet d’une problématisation historique nationale offrant aux visiteurs des clés d’interprétation leur permettant de comprendre et de contextualiser ce qu’ils avaient sous les yeux. Flaminia Bartolini rappelle, à juste titre, que l’Italie n’a pas été en mesure de créer un musée sur le fascisme ou sur le rôle de l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale. Emanuele Ertola dans son étude sur les Case del Fascio (anciens sièges locaux du Parti national fasciste) montre bien qu’il y a une pluralité d’approches, en lien avec les localismes, et que diverses sensibilités s’affirment. Carmen Belmonte remarque également que les démarches adoptées par les conservateurs peuvent être très diverses en fonction des villes et des œuvres. Elle souligne le décalage entre Rome et Bolzano (plus en phase avec les pays germaniques). Giorgio Lucaroni relève qu’à Rome la conflictualité autour des vestiges du régime est pour ainsi dire « chronique ». Pour lui, les études de cas sont précieuses dans la mesure où elles permettent de comprendre les questions qui se posent autour de lieux spécifiques, éventuellement la conflictualité politique occasionnée et les solutions urbanistiques mises en œuvre. L’opposition destruction/inamovibilité lui semble trop réductrice. De ce point de vue, les auteurs auraient pu étudier une ou deux destructions ou dissimulations significatives. Cela aurait permis d’aborder la question des symboles fascistes les plus dérangeants. Le fait que ce soit principalement les fasci littori qui aient été retirés des murs laisse supposer que c’était essentiellement le parti fasciste qui était visé et que la « défascisation » relevait aussi de l’opportunisme politique.

Milan pourrait apparaître plus antifasciste que Rome à cause de la mémoire de l’exposition des corps de Benito Mussolini et des hiérarques à Piazzale Loreto, mais d’un strict point de vue architectural, il n’en est rien. Barbara Bracco affirme sans détour que Milan est une ville fasciste : le paysage urbain de la capitale économique de l’Italie est dominé par son passé totalitaire. Comme il apparaissait impossible de liquider l’ensemble des constructions fascistes, les Milanais se sont efforcés de les « neutraliser ». La plupart des monuments ont été resignifiés ou sont tombés dans l’oubli. Cet environnement a fini par se banaliser et les habitants y sont tellement accoutumés qu’ils ne le voient plus. La capitale de la Lombardie a surmonté son passé fasciste à sa manière : l’exposition du cadavre du Duce a vidé les symboles de leur puissance, puis le boom économique de l’après-guerre a littéralement submergé le projet moderniste fasciste. Même les néofascistes milanais peinent à trouver des lieux à investir26.

Les villes de province sont aussi des laboratoires intéressants pour comprendre comment l’hérédité fasciste a été renégociée par la République italienne. Jusque-là cet aspect a été peu exploré. Il semble pourtant que les références à l’histoire et aux valeurs du fascisme n’aient jamais fait l’objet d’une révision. Les recherches réalisées en Calabre confirment cette impression. Giuseppe Ferraro relève une permanence des signes du fascisme, fruit de l’incurie et du dépeuplement des zones rurales, voire une réactivation. Les slogans et les effigies du Duce, effacés par le temps, sont restaurés par des groupuscules néofascistes locaux sans que personne ne s’en préoccupe réellement. Le fait que les sensibilités mémorielles régionales peuvent être très différentes, dans la mesure où la guerre civile s’est déroulée principalement au nord quand le sud était déjà libéré par les alliés, n’est pas traité par les contributeurs.

Le cas des villes nouvelles permet de faire le lien avec le projet colonial du fascisme italien. Mia Fuller en a dénombré 147 dans toute l’Italie. Elle explique que ces villes devinrent dès leur création des lieux de mémoire. Elles célèbrent encore rituellement leur propre origine fasciste, ce qui pose toute une série de questions. L’universitaire californienne se penche ici sur les villes de l’Agro Pontino liées à l’histoire de la bonification des marais pontins, notamment sur celle qui est la plus liée à la figure de Mussolini : Latina, fondée en 1932 sous le nom de Littoria et rebaptisée à la Libération. Le régime mettait sur le même plan la fondation des villes nouvelles sur le territoire italien et celle des villes coloniales en pays conquis. Les colons de l’intérieur, en l’occurrence des Vénètes, étaient étroitement contrôlés et vivaient dans la pauvreté, mais ils appelaient les locaux marocchini et restèrent durablement attachés à la figure du dictateur et aux symboles fascistes. Les grands travaux de Benito Mussolini dans les colonies, et les zones à bonifier, étaient destinés à affirmer la modernité de l’Italie. Là, moins qu’ailleurs, les traces de la dictature n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation critique. Au contraire, après-guerre, Latina a été investie par différentes personnalités politiques se revendiquant du fascisme comme Giorgio Almirante, Claudio Durigon et Giorgia Meloni. Les antifascistes s’y sont opposés : Sandro Pertini en 1982, à l’occasion de l’anniversaire de sa fondation, et plus récemment, Laura Boldrini. La plupart des habitants se montrent aujourd’hui indifférents aux symboles fascistes qui font partie de leur quotidien. Pour eux, cette ville est liée à bien d’autres souvenirs depuis la chute du régime.

Perspectives comparatistes

Pour finir, le volume aborde comment les autres pays de l’Europe de l’ouest, à savoir l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal, ont géré leur propre patrimoine fasciste. Ce questionnement est essentiel pour sortir de la rhétorique sur l’anomalie italienne. La mémoire du fascisme a en effet connu des oscillations, des redéfinitions, des amnésies ostensibles ou occultées qui présentent des points d’intersection avec les autres pays européens. Dans tous les cas examinés, les années 1980 constituent une césure importante : durant cette décennie le rapport au passé de la Seconde Guerre mondiale a été redéfini. En Allemagne, les bombardements furent d’une telle ampleur que le patrimoine architectural du nazisme fut largement détruit. Cela a favorisé l’amnésie dans l’immédiat après-guerre27. Les vestiges furent ensuite investis dès le début des années 1980 par les scientifiques (historiens et archéologues) qui en firent des lieux de mémoire et de documentation historique. D’un point de vue strictement matériel, la problématique que durent affronter les Allemands est très différente de celle à laquelle les Italiens furent confrontés. Selon Christoph Cornelißen, il existe en Allemagne trois typologies de sites : les lieux de la répression, les lieux de mise en scène du régime nazi et les lieux de l’exercice du pouvoir. La transformation des camps de concentration en lieux de mémoire commence dès le milieu des années 1960, mais c’est surtout dans les années 1990, quand les victimes commencèrent à prendre une place centrale dans la mémoire européenne, que l’intérêt des touristes pour les vestiges de la dictature nazie augmenta. L’Allemagne va alors multiplier les supports didactiques afin de renforcer la démocratie à l’échelle continental. Plusieurs sites sont examinés : le camp de Dachau, l’ère des grands rassemblements de Nuremberg, la maison-musée de Wannsee et les différents mémoriaux qui supportent la politique antitotalitaire du pays. Par comparaison, l’attitude des Italiens à l’égard du fascisme est difficile à comprendre pour les observateurs allemands qui condamnèrent le berlusconisme. La propension italienne à l’auto-absolution concernant leur passé (commun) est perçue comme intrinsèquement « catholique ». Or, cette attitude tient plutôt aux circonstances historiques de la sortie de guerre de l’Italie et aux choix politiques spécifiques qui furent faits à ce moment-là, comme l’a très bien expliqué Filippo Focardi28. Xosé Núñez Seixas revint quant à lui sur les débats espagnols entourant les lieux de mémoire du franquisme. Le mausolée de Franco situé dans la vallée des morts de la guerre civile (34 000 sépultures) est un complexe monumental de six kilomètres de diamètre unique en Europe. Jusqu’en 1982, cette vallée située dans la Sierra de Guadarrama à moins de 50 km au nord-ouest de Madrid fut une destination très importante de pèlerinage en l’honneur de Franco ou de Primo De Rivera. En 2019, le corps du dictateur a été transféré dans la chapelle de sa famille à Mingorrubio (El Pardo-Madrid). Les nostalgiques du franquisme n’ont pas pour autant disparu, mais ils préfèrent dorénavant se tourner vers des registres plus contemporains. Malgré la mémoire conflictuelle de la guerre civile, la dimension spectrale semble moins prégnante qu’en Italie. Enfin, Daniele Serapiglia s’est penché sur la façon dont le Portugal a géré les traces de la dictature d’António de Oliveira Salazar et sur la mémoire du passé impérial. En 1997, l’un des descendants du dictateur a proposé que l’on crée un centre d’études dédié à la figure du dictateur, mais ce projet reste polémique au même titre que celui de Predappio. Le débat qui entoure les monuments relatifs au passé colonial portugais est beaucoup moins conflictuel. Deux statues à Lisbonne sont concernées : le Pãdrao dos descobrimentos représentant une gigantesque caravelle de pierre blanche et le Cristo Rei symbolisant l’alliance entre l’État portugais et l’Église catholique. Le volume ne va pas au bout de son ambition comparatiste, mais il constitue un état de l’art appréciable et ouvre des pistes. L’art de l’ère fasciste s’inscrit également dans les évolutions artistiques transnationales du début du XXe siècle et n’est pas uniquement reconductible à une idéologie spécifique. Les architectures des différents totalitarismes européens présentent des similitudes stylistiques évidentes, mais le style moderniste était loin d’être leur apanage comme l’a mis en évidence une exposition récente consacrée au futurisme en Europe au musée Kröller-Müller (Otterlo, Pays-Bas)29. Cela complique considérablement l’analyse de ce patrimoine qui n’est pas uniquement italien, mais aussi européen.

Les auteurs du volume défendent une approche qui, tout en rejetant le retrait et l’oblitération, parviendrait à communiquer une prise de distance ferme par rapport au message de la propagande fasciste. Si l’on reconnaît aux témoignages artistiques la valeur de document historique, il est nécessaire de fournir, au-delà de l’appréciation esthétique, les outils d’une lecture critique du passé. Cela n’est pas toujours fait, loin s’en faut. Les deux coordinatrices ne tirent pas vraiment de conclusions de leur exploration approfondie de la gestion de l'héritage fasciste. Pourtant, le paradigme patrimonial soulève de nombreuses questions sur le rapport complexe, sinon ambigu, que l’Italie républicaine entretient avec les vestiges de la dictature. À l’issue de la lecture, on voit bien que la volonté de sauvegarder le patrimoine fasciste – y compris lorsqu’il rappelle un ravage urbain comme l’éventrement de la Rome antique – est en soi très problématique. L’approche purement esthétique, l’historicisme acritique et la patrimonialisation permet de dépasser les réactions contrastées des Italiens (indifférence pour beaucoup, écœurement pour les antifascistes ou bien fierté pour les nostalgiques). Cependant, est-ce bien suffisant ? Les institutions ne devraient-elles pas favoriser une réflexion sur cette mémoire à l’échelle nationale ? Flaminia Bartolini avance que le terme « patrimoine » ne convient pas ici, il faudrait plutôt parler, comme en Allemagne, d’un héritage difficile30. Cette notion permettrait d’aborder ces vestiges sous un angle politique tout en les maintenant dans le champ des études patrimoniales. Elle permettrait aux chercheurs de questionner la réception des visiteurs et leur relation avec le passé fasciste. Elle leur donnerait aussi l’occasion d’étudier la façon dont sont perçus les vestiges matériels d’un passé discrédité, d’un passé dans lequel on ne se reconnaît plus, ou qui n’est pas le sien (comme pour les nouveaux Italiens) ? Cependant, l’archéologue de Cambridge pense qu’il est difficile de transposer les heritage studies dans le contexte italien où prévaut une attitude acritique vis-à-vis de ce patrimoine. L’embarras que les pouvoirs publics italiens éprouvent aujourd’hui à resignifier les lieux du fascisme résulte des tensions identitaires qui traversent le pays31. Il convient d’y prêter attention, car c’est aussi à travers les traces matérielles du fascisme que se joue l’avenir politique de l’Italie et celui de l’Europe (p. 27). Pendant l’ère berlusconienne, des désignations célébrant la période fasciste ont été proposées ; ce qui a soulevé des questions sur la relation mémorielle que la droite italienne entretient avec la dictature32. Silvio Berlusconi a contribué à dédouaner le fascisme. En 2003, il a déclaré que Mussolini « n’avait tué personne » et qu’il « se limitait à envoyer les opposants prendre des vacances », faisant allusion aux résidences surveillées sur les îles méditerranéennes33. Selon les estimations des historiens, le régime serait directement responsable de la mort d’un million d’Italiens34. Étudier les traces matérielles du fascisme permet de mieux comprendre les ambiguïtés du pouvoir républicain à l’égard de ce passé, la permanence de cette famille politique et son retour au pouvoir sous la forme d’un parti postfasciste, Fratelli d’Italia, qui revendique toujours cet héritage35.

Réinterprétation contemporaine de l’ancienne Casa Littoria de Bergame à l’occasion de Bergamo-Brescia, capitale culturelle européenne, 2023.

La Casa Littoria de Bergame

La Casa Littoria de Bergame devint le siège du Comité de libération nationale et fut rebaptisée Palazzo della Libertà36. Cet immense palais fasciste, réalisé par l’architecte Alziro Bergonzo et inauguré en 1939, est l’une des réalisations artistiques les plus imposantes de la ville. « Light on – Confindustria Bergamo » est une sculpture lumineuse, sinueuse et flexible qui dialogue avec l’ancien bâtiment fasciste. Inaugurée à l’occasion de Bergamo Brescia, European Capitals of Culture 2023, cette œuvre d’art exprime la vision d’un territoire attractif, conscient de son potentiel, qui dialogue avec la modernité en partant de ses points forts – ses racines manufacturières, son fort sentiment d’appartenance – en les associant aux valeurs d’innovation et de durabilité économique, sociale et environnementale »37.

Notes

1

Atlas des massacres nazi-fascistes d’Italie : https://www.straginazifasciste.it/

2

Ce répertoire est consultable en ligne : https://www.luoghifascismo.it/

3

Ruth Ben-Ghiat, « Why Are So Many Fascist Monuments Still Standing in Italy? », The New Yorker, 5 octobre 2017.

4

Nick Carter et Simon Martin, « Dealing with difficult heritage: Italy and the material legacies of Fascism », Modern Italy, vol. 24, n° 2, 2019, p. 117-122.

5

Michelangelo Giampaoli, « La tombe de Benito Mussolini à Predappio. Le culte d’un anti-héros », Ethnologie française, vol. 46, n° 2, 2016, p. 347-358 ; Sabina Loriga, « En débat : un musée du fascisme à Predappio ? », in Sabina Loriga et Isabelle Ullern (dir.), « Passés non maîtrisés », Passés futurs, n° 1, 2017 ; Paolo Heywood, « Le fascisme non censuré », Terrain, vol. 72, 2019, p. 86-103.

6

Cyril Bérard et Samuel Picas, Grano Amaro, documentaire La Clairière Ouest et Mediapart, 2020.

7

Cyril Bérard et Samuel Picas, La Duce Vita, documentaire interactif produit par Darjeeling & LeMonde.fr, diffusion FranceInter.fr et Politis.fr, 2012.

8

Terry Kirk , « L’architecture de l’Italie fasciste : manières de voir », Perspective, vol. 3, 2007, p. 530-535.

9

Jacques Nobécourt, « La chute de Mussolini ou l’effondrement d’un pouvoir abandonné par un peuple », Le Monde, 25 juillet 1943.

10

Emilio Gentile, Fascismo di pietra, Roma-Bari, Laterza, 2008.

12

La Casa Littoria de Bergame relève également de ce style très scénographique.

13

En 1997, Alziro Bergonzo, l’architecte nonagénaire de la Casa Littoria de Bergame, a ajouté devant son bâtiment une fontaine monumentale qui fut contestée à l’époque par les habitants de la ville.

14

Ce parti fut créé en 1946 immédiatement après l’interdiction du Parti national fasciste et eut une influence considérable sur la vie politique italienne jusqu’en 1995, date à laquelle il s’est autodissout pour former sous l’égide des modérés, l’Alliance nationale, qui prit part aux différents gouvernements Berlusconi. Frères d’Italie, le parti de Giorgia Meloni, est le fruit d’une scission interne engendrée par l’évolution libérale et pro-européenne de Gianfranco Fini.

15

Wu Ming, « Il vittimismo fascista nelle città italiane: storia di una lapide », Giap, 18 novembre 2020.

16

Voir Archive Luce Cinecittà, « Belmonte Calabro - La celebrazione del XII annuale della morte di Michele Bianchi, presente il », YouTube, 15 juin 2012. Voir aussi la polémique actuelle autour de la « Predappio méridionale » : Dinamo Press, « Belmonte Calabro, il mausoleo Bianchi può diventare un archivio antifascista », YouTube, 27 avril 2021.

17

Claudio Pavone, Une guerre civile. Essai historique sur l’éthique de la Résistance italienne, Paris, Seuil, 2005.

18

Guri Schwartz, Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica, Torino, Utet, 2010.

19

Cette loi promulguée en 1952 dans la continuité de la 12e disposition de la Constitution italienne prohibe la réorganisation du Parti national fasciste dissout en 1946, ainsi que son « apologie » ou encore les manifestations publiques en sa faveur. Cette loi fut complétée en 1993 par une autre, la loi Mancino, interdisant l’exaltation publique du fascisme, les discours haineux et les discriminations contre les minorités. En 2017, la loi Fiano fit de la propagande fasciste un délit afin de contrecarrer sa diffusion en ligne.

20

Giovanni Sedita, « Le pèlerinage sur la tombe de Mussolini », in Luc Chantre et al. (dir.), Politiques du pèlerinage, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 341-350.

21

Sergio Luzzato, Le Corps du Duce : Essai sur la sortie du fascisme, Paris, Gallimard, 2014.

22

Amy King, « Antagonistic martyrdom: memory of the 1973 Rogo di Primavalle », Modern Italy, vol. 25, n° 1, 2020, p. 33-48.

23

Lilith Mahmud, « Fascism, A Haunting: Spectral Politics and Antifascist Resistance in Twenty-First-Century Italy », in Jeff Maskovsky et Sophie Bjork-James (dir.), Beyond Populism: Angry Politics and the Twilight of Neoliberalism, Morgantown, West Virginia University Press, 2020, p. 141-166.

24

Cette expression avancée par l’historien Emilio Gentile en 2004 dans son essai Qu’est-ce que le fascisme ? décrit parfaitement la tendance à l’œuvre en Italie depuis les années 1990.

25

En 2008, les postfascistes ont proposé la création d’un « Ordre du tricolore » présidé par le chef de l’État italien et visant à assimiler les miliciens de Salò aux partisans qui ont combattu le fascisme et le nazisme, en leur attribuant indistinctement le titre de cavaliere.

26

Le 23 mars 2019, les néofascistes ont essayé de se réapproprier la place San Sepolcro à l’occasion du centenaire de la fondation du parti fasciste, mais sans succès. La mobilisation des antifascistes milanais fut importante comme l’a rapporté l’historien suisse Charles Heimberg sur son blog Mediapart. Voir « 23 mars 2019, un périlleux centenaire du fascisme », Le Club de Mediapart, 23 mars 2019.

27

Winfred G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, Paris, Babel, 2014.

28

Filippo Focardi, L’Italie, alliée ou victime de l’Allemagne nazie?, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 2014.

29

Fabio Benzi et Renske Cohen Tervaert, Futurism & Europe: The Aesthetics of a New World, New Haven, Yale University Press, 2023.

30

Sharon McDonald, Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, Abingdon-New York, Routledge, 2008.

31

Luca Manco, Populism and collective memory: Comparing fascist legacies in Western Europe. Extremism and Democracy, Abingdon-Oxon, Routledge, 2020.

32

Sergio Rizzo et Alessandro Campi, L’ombra lunga del fascismo. Perché l’Italia è ancora ferma a Mussolini, Milano, Solferino, 2022.

33

Le Monde, 13 septembre 2003.

34

Marie-Anne Matard-Bonucci, Totalitarisme fasciste, Paris, CNRS Éditions, 2018.

35

Francesco Maselli et Baptiste Roger-Lacan, « “Nous sommes à l’ère du post-quelque chose”, une conversation avec l’historien du fascisme Emilio Gentile », Le Grand Continent, 23 avril 2023.

36

Stefano Ravaschio, « Quel simbolo fascista diventato democratico », Corriere di Bergamo, 14 novembre 2020.