(CNRS - Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS))

Introduction : Protéger la montagne contre les astronomes

Un matin d’octobre 2014, une cérémonie rassemblant des personnalités politiques et universitaires du monde entier était organisée au sommet d’un volcan en sommeil de la grande île de l’archipel hawaïen, île communément appelée « Hawai‘i Island » ou « Big Island »1. L’objet de la cérémonie était de procéder à ce qu’on appelle en anglais « groundbreaking » – que l’on rend généralement en français par la « pose de la première pierre » – pour un nouveau télescope géant. Conçu à partir de la fin des années 1990 par un consortium dominé par des universités californiennes, le Thirty Meter Telescope (TMT), nommé d’après la taille de son miroir primaire, était appelé à révolutionner l’astronomie.

Partie à l’aube d’une station de mi-altitude, la caravane de dignitaires se trouva bloquée sur l’étroite route escarpée par un groupe de manifestant·es, eux-mêmes tenus en respect par des gardes forestiers. Les personnes invitées finirent par trouver un stratagème pour contourner le blocage et se rendre au sommet. Ce fut aussi le cas, cependant, des opposant·es au télescope qui, en enchaînant discours improvisés, prières et chants, réussirent à faire annuler la cérémonie avant même son début, devant les caméras des journalistes présents pour l’occasion.

TMT blockade on Mauna Kea, photographie de Occupy Hilo, 7 octobre 2014, CC BY-SA 2.0.

Comment peut-on s’opposer à la construction d’un télescope ? Telle est la pensée qui traversa alors une bonne partie de la communauté astronomique mondiale. Nombre de ses membres, sincèrement convaincus du caractère désintéressé, universaliste et non polluant de leur discipline, ne comprenaient pas les motivations des manifestant·es – d’autant moins que bien peu faisaient l’effort de les écouter vraiment. Pour ces scientifiques, les actions des opposant·es ne pouvaient s’expliquer que par l’ignorance, le confusionnisme ou l’opportunisme politique.

C’est ainsi que, quelques mois après la cérémonie annulée, un nouveau blocage de la route, cette fois-ci pour empêcher le passage d’engins de terrassement, provoqua un email incendiaire d’une célèbre astronome américaine, Sandra Faber : « Cher·es ami·es, le Thirty-Meter-Telescope a des ennuis, attaqué par une horde de Hawaiiens autochtones [Native Hawaiians] qui mentent au sujet de l’impact du projet sur la montagne et qui mettent en péril la sécurité du personnel du TMT2.» Le mail, envoyé à l’ensemble des astronomes de Berkeley dans l’espoir de recueillir leur signature pour une pétition, fut partagé plus largement sur les réseaux sociaux et évidemment très mal reçu à Hawai‘i, du fait de l’utilisation du terme déshumanisant de « horde » et de l’équivalence opérée entre Hawaiiens autochtones, mensonge et violence.

Au fil des années, l’opposition au TMT ne fit que gagner en importance. Après plusieurs tentatives avortées de commencer les travaux en 2015, les opposant·es réussirent à faire invalider le permis de construire par la justice. Quand celui-ci fut finalement rétabli et qu’un nouvel effort pour lancer la construction vit le jour au début de l’été 2019, ce furent non plus des dizaines mais des milliers de manifestant·es venu·es de tout l’archipel hawaiien, mais aussi d’ailleurs, qui décidèrent de camper pendant plusieurs mois au pied de la route menant au sommet de la montagne dont le nom, Mauna Kea, était au centre de tous les slogans : « We are Mauna Kea », « Protect Mauna Kea », clamaient celles et ceux qui se faisaient appeler kia‘i, un mot hawaiien suggérant l’idée de protection de la montagne contre ses ennemis. À ce jour, pas un seul engin de construction n’a encore réussi à atteindre le sommet de la montagne.

Le campement des manifestant·es anti-TMT à l’entrée de la route d’accès au Mauna Kea, photographie de Pascal Marichalar, 27 janvier 2020, CC-BY-SA 2.0.

Les revendications des opposant·es au télescope sont diverses, comme on peut bien l’imaginer étant donné l’étendue de la coalition et sa durée dans le temps : certain·es mettent d’abord en avant la protection d’un espace naturel magnifique et inviolé, d’autres insistent sur le caractère sacré de la montagne dans la spiritualité et l’histoire hawaiiennes. Toutes et tous s’accordent néanmoins sur une idée : la manière dont des scientifiques non-hawaiien·nes issu·es de riches universités du mainland ou de l’étranger avaient pu se sentir autorisé·es à s’approprier cette parcelle de terre pour y bâtir un édifice dont la population locale n’aurait que peu ou pas d’usage s’inscrivait dans une longue histoire de dépossession et d’aliénation coloniales, qui remontait au moins aux années 1890 – décennie lors de laquelle une poignée de planteurs de canne à sucre d’origine étasunienne et européenne avaient organisé le renversement par la force de la monarchie hawaiienne, suivi de l’annexion unilatérale du territoire par les États-Unis, simplement car tel était leur intérêt économique.

Certaines voix allèrent plus loin, clamant qu’en vérité, l’astronomie en tant que discipline scientifique avait depuis toujours eu partie liée avec le colonialisme. Ce fut le cas notamment de Chanda Prescod-Weinstein, une astrophysicienne qui avait déjà refusé une décennie plus tôt un poste prestigieux dans un observatoire du Mauna Kea parce qu’elle avait pris connaissance de l’existence d’une opposition locale aux télescopes. Relayant à partir de 2014 les mobilisations hawaiiennes sur les réseaux sociaux, Prescod-Weinstein lança le projet d’une bibliographie de sciences humaines et sociales pour « décoloniser » les sciences3 – à destination de ses collègues – avant de publier en 2020 un livre remarqué, qui au détour d’un récit personnel pointait du doigt l’hétéronormativité, le racisme et l’idéologie coloniale dont serait toujours infusée la science astronomique4.

Chanda Prescod-Weinstein, The Disordered Cosmos : A Journey Into Dark Matter, Spacetime, & Dreams Deferred, New York, Bold Type Books, 2021.

Si elle a gagné récemment une acuité nouvelle avec le conflit du Mauna Kea, la question des liens entre astronomie et colonialisme est cependant loin d’être neuve : elle renvoie en réalité à toute une tradition de recherche en histoire des sciences qui s’est beaucoup développée à partir des années 1960 et 1970, et a connu de nombreux prolongements jusqu’à aujourd’hui dans des domaines identifiés sous le label de la sociologie des sciences ou encore des science and technology studies. Ces travaux étudient tout à la fois les différents usages de l’astronomie dans le cadre des entreprises coloniales ; et la manière dont l’histoire coloniale a contribué, de manière plus ou moins visible, à configurer, orienter et limiter l’astronomie en tant que pratique, discipline et champ scientifiques.

Dans cet article, je décris d’abord, en me fondant sur la littérature en histoire des sciences, quelques exemples de l’imbrication entre astronomie et entreprise coloniale, sans prétendre à l’exhaustivité. Je me centre ensuite sur l’un des développements les plus récents et passionnants de cette perspective, au travers de l’accent mis sur la « spatialité » des grands instruments scientifiques que sont les observatoires astronomiques terrestres.

Observer le ciel pour cartographier la Terre

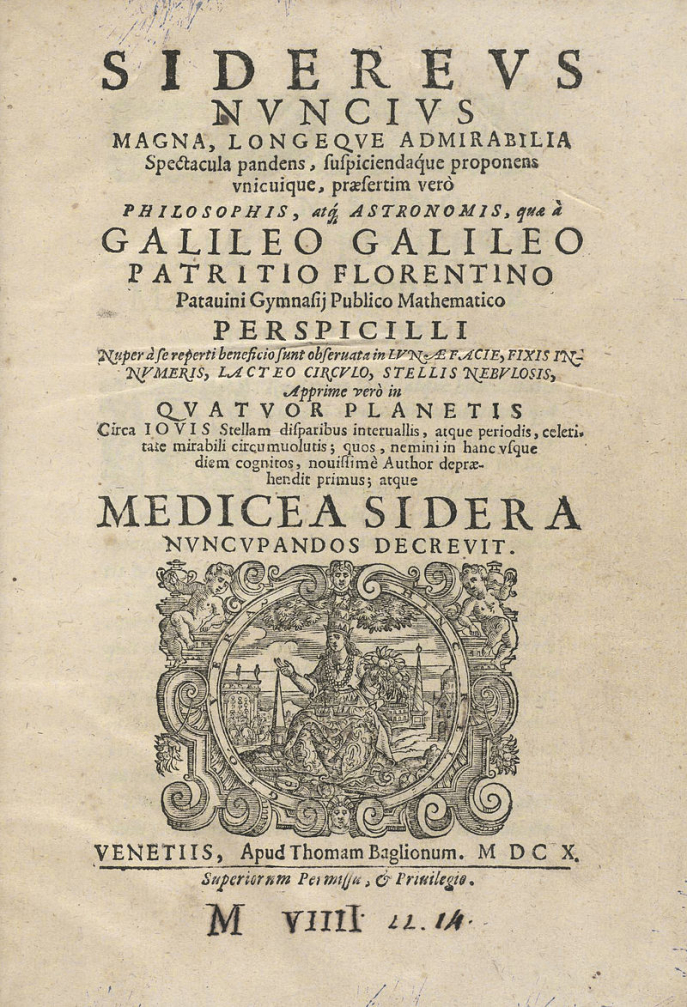

Dans l’histoire de l’astronomie moderne, le début du XVIIe siècle occupe une place importante. C’est en 1609 que Galilée a l’idée de pointer vers le ciel une lunette améliorée à partir d’un modèle utilisé par des marins hollandais. Il consigne dans un petit livre, le Sidereus Nuncius (le message, ou messager, des étoiles), ses nombreuses découvertes : il y a bien plus d’étoiles qu’on ne peut voir à l’oeil nu ; la surface de la Lune est émaillée de cratères et de montagnes ; et l’astre errant Jupiter est accompagné de quatres lunes qui apparaissent et disparaissent autour de leur planète selon un ballet d’une grande régularité.

La découverte de ces quatre « étoiles médicéennes », que Galilée nomme ainsi pour s’attirer le patronage de Cosme II de Medicis, lui suggère une idée qui ne sera véritablement mise en application que par ses successeurs. Étant donné que les satellites sont éclipsés tous les quelques jours par leur planète, et que ce phénomène est certainement observable au même moment de n’importe quel point du globe terrestre (du fait de la distance extrême de Jupiter, qui rend négligeable le phénomène de parallaxe), pourquoi ne pas s’en servir comme d’une horloge astronomique ?

Page de garde de la première édition du Sidereus nuncius de Galilée, 1610, Houghton Library, Harvard University.

Cette intuition ouvre une piste de résolution pour ce qui sera l’un des grands problèmes scientifiques du XVIIe siècle : la détermination de la longitude5. La détermination de la latitude d’un lieu, c’est-à-dire sa position relative à l’Équateur, est relativement aisée : il suffit de mesurer la hauteur au-dessus de l’horizon d’un astre – Soleil, Lune, étoile... – au moment où cette hauteur est la plus grande (c’est-à-dire, dans l’hémisphère nord, au moment où il est situé exactement au sud), et de comparer cet angle avec celui constaté en un lieu de référence dont la latitude est connue ; la différence entre les deux hauteurs angulaires équivaut à la différence de latitude entre les deux lieux. Bien moins simple est la détermination de la longitude, c’est-à-dire de la position vis-à-vis d’un méridien de référence (de l’île de Fer, de Paris ou de Greenwich), que les navigateurs réalisent souvent à l’estime, en se basant sur la direction et la vitesse moyenne du navire.

La découverte de Galilée inaugure une nouvelle méthode bien plus précise. Il suffit en principe d’observer une éclipse d’un satellite de Jupiter par sa planète (celles-ci sont très fréquentes), de noter l’heure vraie locale (établie par une horloge à pendule qu’on aura ajustée de telle manière que son midi coïncide avec le moment où le soleil culmine), puis de comparer celle-ci avec l’heure vraie de l’éclipse dans un lieu de référence (ou bien l’heure de l’éclipse telle qu’elle avait été calculée dans des tables d’éphémérides). La longitude du lieu d’observation peut ensuite être facilement calculée en convertissant la différence d’heure en angle (sachant que la Terre tourne de 360° sur elle-même en 23h56 minutes).

La méthode des satellites de Jupiter fut utilisée dans divers voyages d’exploration au cours des décennies qui suivirent, aux côtés d’autres méthodes moins précises (à partir des positions de la Lune) ou moins aisées à mettre en oeuvre (à partir des éclipses de la Lune ou bien encore des transits de Vénus ou Mercure devant le Soleil, qui arrivent rarement). La méthode suggérée par Galilée présentait néanmoins un inconvénient majeur, qui ne fut découvert qu’avec la pratique : elle nécessitait d’être sur la terre ferme, puisqu’il était quasiment impossible en étant à bord d’un bateau de garder une lunette à fort grossissement braquée sur Jupiter6. Terre ferme et astres se retrouvaient ainsi indissolublement liés : puisqu’il fallait être sur la terre pour pouvoir déterminer la position d’un lieu grâce aux astres, l’observation du ciel servirait d’abord à déterminer la position des terres.

La détermination des longitudes fut la première mission confiée à l’Observatoire royal fondé par Louis XIV en 1667, dans la suite de la création de l’Académie royale des sciences l’année précédente7. Adrien Auzout, qui avait demandé la création de l’Observatoire par une lettre au Roi datée de 1665, insista deux ans plus tard sur le fait que la nouvelle institution devait d’abord améliorer les cartes grâce à la méthode des satellites joviens :

« On observera le plus souvent que l’on pourra les occultations et les emersions des Satellites de Jupiter pour correspondre aux observations qui s’en feront icy avec des Lunettes pareilles afin que de plusieurs observations conformes, on s’assure de la difference de longitude. 8»

On dit que Louis XIV se serait plaint du fait que les astronomes, en révisant à la baisse plusieurs mesures de longitude, lui auraient « pris » davantage de terres que quiconque des ennemis du royaume. Cette perte symbolique était néanmoins largement compensée par la précision nouvelle des cartes qui facilitait grandement les voyages – tous les voyages : échanges commerciaux, expéditions militaires, traite des êtres humains...

Carte de France corrigée par ordre du Roi sur les observations des Messieurs de l’Académie des Sciences, 1693.

La détermination de la longitude des terres abordées fut en effet un élément crucial des différentes « machines coloniales 9». À la fin du XVIIe siècle, la première démarche des navigateurs foulant une terre inconnue, ou mal connue, était bien souvent d’installer le matériel nécessaire pour observer le ciel. Bougainville décrit ainsi comment son astronome Pierre-Antoine Véron détermina la longitude de l’île qu’ils abordèrent en 1768 :

« L’île, à laquelle on avait d'abord donné le nom de Nouvelle-Cythère, reçoit de ses habitants celui de Tahiti. Sa latitude de dix-sept degrés trente-cinq minutes trois secondes à notre camp a été conclue de plusieurs hauteurs méridiennes du soleil observées à terre avec un quart de cercle. Sa longitude de cent cinquante degrés quarante minutes dix-sept secondes à l'ouest de Paris a été déterminée par onze observations de la lune, selon la méthode des angles horaires10.»

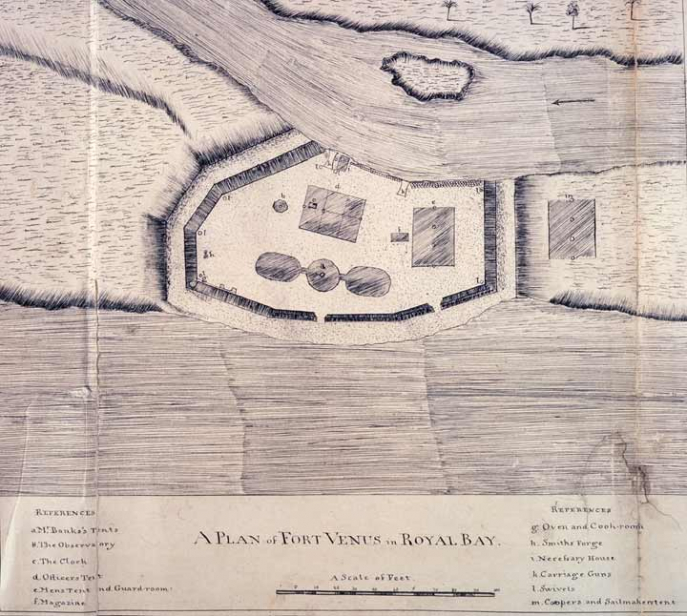

Quelques mois après le retour de Bougainville à Paris, un autre marin quittait Londres pour un grand voyage dans le Pacifique organisé par la Royal Society, avec également une escale prévue à Tahiti : l’amiral James Cook, réputé autant pour ses talents de navigateur que pour ses compétences d’astronome et de cartographe, qu’il avait démontrées notamment en dessinant avec précision les côtes de Terre-Neuve11. Cook se vit remettre deux lettres d’instruction. La première lui enjoignait de gagner Tahiti au plus tard six semaines à un mois avant un événement astronomique d’importance, le transit de Vénus devant le Soleil. L’observation précise de ce phénomène, croisée avec d’autres observations réalisées au même moment en d’autres points du globe, devait permettre selon une méthode géométrique de déterminer la distance entre la Terre et le Soleil (ce que les astronomes appellent l’« unité astronomique ») et, à partir de cette dernière, d’en déduire la distance entre toutes les planètes du système solaire en utilisant la troisième loi de Kepler.

Plan de Fort Venus, Otaheite [Tahiti], dessiné au cours du premier voyage de James Cook, 1771, British Library.

La deuxième série d’instructions devait rester secrète et n’être ouverte par Cook qu’après l’observation du transit de Vénus. Elle lui demandait de confirmer la présence d’un hypothétique grand continent dans la partie sud du Pacifique ou, à défaut, d’améliorer la cartographie des terres déjà connues. De fait, au cours de ce voyage et des deux suivants qu’il effectua dans le Pacifique, le navigateur-astronome planta le drapeau britannique sur bien des rives – les îles d’Hawai‘i comprises –, inaugurant pour nombre de ces territoires une phase particulièrement sombre de leur histoire.

Un observatoire pour la colonisation ?

L’imbrication étroite qui peut exister entre projet colonial et science astronomique est particulièrement bien décrite dans le travail de Frédéric Soulu sur l’histoire des sciences de l’observatoire en Algérie à partir de 1830. L’historien délimite trois phases historiques dans le siècle qui suit le début de la conquête du territoire algérien par la France12.

Entre 1830 et 1955, « les sciences de l’observatoire sont intégrées dans les pratiques des ingénieurs-géographes du Dépôt de la Guerre », notamment pour aider à « conquérir, cartographier et dominer ce territoire 13». Outre la géodésie, la météorologie occupe également une place stratégique, aussi bien pour aider l’effort militaire que pour imaginer des usages futurs pour les terres conquises. Dans ce premier temps, les astronomes opèrent depuis des lieux de fortune : « sur la plage de débarquement à Sidi-Fredj », puis « sous une cabane en planche posée sur la terrasse de la maison confisquée d’un khodja ottoman dans le quartier du port d’Alger, puis au pied du phare14 ». Le caractère précaire de la station astronomique est lié à l’incertitude quant à la réussite du projet colonial.

Dans un second temps, entre 1855 et 1880, les astronomes français d’Algérie, mécontents d’être poussés aux marges de leur champ scientifique par Le Verrier qui est alors le directeur de l’Observatoire de Paris, agissent pour construire à Alger un véritable observatoire doté d’un télescope de pointe. Cette fois-ci, le bâti est de qualité, fait pour durer tout autant que l’occupation coloniale du territoire. L’institution veut démontrer son utilité au régime impérial : fabrication de l’heure, services à la marine et au cadastre, et météorologie. Aux yeux des élites coloniales, elle est également parée d’une qualité symbolique, en tant que nouveau lieu de prestige et de civilisation à Alger.

Observatoire astronomique d’Alger, Bouzareah : vue d’ensemble, vers 1887, auteur inconnu, Bibliothèque numérique - Observatoire de Paris, consulté le 30 septembre 2022,

Une troisième phase de cette histoire est marquée par la poursuite de l’alliance entre les sciences de l’observatoire et l’impérialisme de la IIIe République. Un nouveau site est construit dans le quartier de Bouzareah à partir de 1885 pour servir de « lieu d’expertise et d’appui à la poussée impérialiste à travers le Sahara ». L’avancée des militaires français offre également de nouvelles opportunités de recherche, en permettant par exemple d’observer des éclipses totales de Soleil. Alors qu’il est reconnu que le site d’Alger n’est pas optimal, il semble alors impossible d’imaginer l’observatoire ailleurs, tant sont nombreux les liens qui le lient au centre du pouvoir colonial.

Durant toute cette période, la colonialité de l’observatoire d’Alger se manifeste aussi par un trait qui la distingue de tous les sites équivalents de métropole : la ségrégation sociale, qui fait que l’astronomie n’est pas une carrière envisageable pour les populations voisines des stations astronomiques. Comme l’explique Soulu : « Aucun Algérien n’a dirigé l’observatoire d’Alger : ceux qui en avaient la possibilité, Algérois d’origine européenne, n’étaient que faiblement qualifiés, les autres, ‘sujets’, ‘Français musulmans’ ou ‘indigènes’ mais non citoyens n’accèdent que peu à l’enseignement supérieur et pas aux sciences de l’observatoire15 ». De fait, on trouve encore cette ségrégation entre « scientifiques expatriés » et travailleurs locaux dans bien des grands observatoires contemporains.

Des télescopes avec les pieds sur terre

Une perspective récente et stimulante interroge l’histoire sociale des observatoires à partir de celle de la terre sur laquelle ils sont construits. En effet, les télescopes contemporains ont beau être braqués sur le ciel, le béton de leurs fondations est coulé sur une parcelle de terre (souvent, au sommet d’une montagne). Les scientifiques s’approprient ce terrain, s’y installent, l’utilisent et le transforment, selon des modalités qui s’inscrivent dans la suite de l’histoire locale de l’usage des terres. Megan Raby, autrice d’une thèse sur la pratique de l’écologie de terrain dans le territoire post-colonial de Puerto Rico, souligne l’intérêt pour les historien·nes des sciences d’étudier ce qu’elle nomme land tenure, à savoir les « institutions sociales, juridiques ou coutumières qui régulent la manière dont les gens – y compris les scientifiques – accèdent à, possèdent, et utilisent des terres et les ressources qui s’y trouvent16 ».

Au travers de la question des terres, c’est en fait toute l’inscription sociale de l’observatoire dans son environnement qui peut être appréhendée. L’historien David Aubin montre que ce n’est qu’à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que la localisation des observatoires astronomiques commence à faire l’objet d’une réflexion méticuleuse : « les travailleurs de la science ne décident plus au petit bonheur la chance de l’emplacement de leurs investigations et essaient autant que possible de contrôler leur environnement17 ». Paradoxalement, il leur faut accorder une attention extrême au lieu d’où sont conduites les observations – du point de vue de ses coordonnées géographiques, de son climat, de son architecture, de son environnement naturel, social et politique – afin que les résultats produits acquièrent la qualité de placelessness qui délimite le domaine de la science. Une particularité supplémentaire des observatoires astronomiques étant qu’une grande partie de leur activité est consacrée, justement, à éprouver et renouveler les conceptions de l’espace utilisées pour caractériser un lieu. Ce sont ces différents rapports au lieu et à l’espace que David Aubin propose d’englober sous l’expression de « régimes de spatialité », en écho aux « régimes d’historicité » de François Hartog.

En suivant cette proposition de recherche, il est intéressant de décrire l’histoire des observatoires astronomiques contemporains sous l’angle de ce que les astronomes appellent communément la sélection de site : les critères et les procédures, mais aussi les rencontres et les accidents, les négociations et les arbitrages qui font qu’un bout de terre en vient à être choisi pour y ériger un instrument d’une grande valeur scientifique et budgétaire. L’astronome étasunien Charles Pickering déplorait en 1883 que « presque toujours ce soient des raisons politiques ou personnelles qui déterminent l’endroit où un grand télescope sera érigé, indépendamment des meilleures conditions climatiques18 ». Quelques décennies plus tard, ce n’est plus aussi vrai, mais ce n’est toujours pas entièrement faux...

À partir des années 1950, les astronomes nord-américains et européens sont à la recherche de sites pour construire de nouveaux télescopes optiques géants – calqués sur le Hale Telescope du Mont Palomar en Californie, inauguré en 1949, dont le miroir primaire a un diamètre de cinq mètres, et qui représente la quintessence du télescope de pointe sur lequel beaucoup de pays occidentaux vont calquer leurs critères de performance astronomique. Les développements de la science et des instruments (détecteurs photométriques, observation dans l’infrarouge...) les conduisent à privilégier des sites élevés en altitude, éloignés de la pollution lumineuse et poussiéreuse des métropoles, jouissant d’un climat dégagé et sec et d’une turbulence atmosphérique faible. Par ailleurs, le coût élevé des observatoires envisagés oblige les institutions universitaires à se regrouper au sein de larges consortiums, ce qui élargit le spectre des sites possibles : le critère de la proximité aux pôles universitaires est relégué au second plan, puisqu’aucun site ne peut être proche de toutes les institutions partenaires à la fois.

L’astronome hollando-étasunien Gerard Kuiper, basé à l’Université de Chicago puis à l’Université d’Arizona, joue un rôle central dans les différentes campagnes de prospection menées autour de 1960. C’est à son initiative qu’une expédition au long cours envoyée dans les montagnes du désert chilien, sous la direction de Jürgen Stock, va identifier le site du Cerro Tololo où sera bâti l’observatoire de l’association des universités de recherches en astronomie des États-Unis (AURA), premier d’une longue série de projets astronomiques étrangers de grande envergure au Chili. C’est encore lui, accompagné de son assistant, le maître polisseur de miroirs et observateur hors pair Alika Herring, qui identifie en 1963 le volcan hawaiien Mauna Kea comme « probablement le meilleur site au monde » pour l’astronomie19. Soixante ans plus tard, les montagnes du désert chilien et les volcans d’Hawai‘i occupent toujours les deux premières places du classement mondial des sites astronomiques les plus richement pourvus en observatoires de pointe et les plus productifs d’un point de vue scientifique.

Pour ces deux expéditions, le matériel de site testing utilisé est en partie identique. On retrouve par exemple le télescope à double faisceau mis au point par Jürgen Stock, qui permet de voir directement l’ampleur de la turbulence atmosphérique en annulant l’effet des vibrations de l’instrument lui-même. Au Chili, les instruments sont chargés sur des mules et l’astronome, accompagné de cavaliers locaux, mène la caravane jusqu’aux sommets qui l’intéressent. Le succès de ces ascensions dépend évidemment des paramètres météorologiques observés, mais aussi de considérations plus bassement terrestres et matérielles, bien rendues par Stock dans les rapports qu’il envoie régulièrement à Kuiper : Existe-t-il déjà un sentier menant au sommet ? A-t-il été possible de trouver suffisamment de foin et d’eau pour les mules ? Est-on en bons termes avec les communautés paysannes de la région (ce qui est important pour l’approvisionnement des bêtes, mais aussi pour la sécurité des personnels qui dorment au sommet)20 ?

Une expédition d’astronomes européens de l’ESO visitent un site d’observation potentiel au Chili, 1963, ESO/F.K. Edmondson, CC BY 4.0.

Le succès des implantations astronomiques au Chili (choisi dès 1963 pour héberger les activités du consortium transnational de l’ESO, l’Observatoire européen austral) est aussi lié au fait qu’elles peuvent se couler facilement dans la matrice administrative et sociale d’une autre forme historique d’appropriation et d’usage des terres chiliennes par des intérêts étrangers : l’exploitation minière. C’est ainsi le ministère des Mines qui dédie les terres sélectionnées à un usage exclusivement astronomique, et qui garantit que les terres voisines resteront dépourvues d’installations minières génératrices de poussière et de lumière qui pourraient compromettre la qualité du ciel.

Quant à l’arrivée de Kuiper à Hawai‘i en 1962-1963, elle se fait sur l’invitation d’un dirigeant de la chambre de commerce de la grande île, Mitsuo Akiyama. Ce dernier cherche à stimuler le développement économique local, facilité par l’accession d’Hawai‘i au statut de cinquantième État, et rendu à ses yeux d’autant plus urgent qu’un tsunami en 1960 a détruit une partie du centre d’affaires de Hilo, la principale ville de la grande île. Si les zones côtières ensoleillées de l’île d’Hawai‘i sont promises à un développement touristique rapide, la valorisation économique d’un volcan en sommeil comme le Mauna Kea ou de son voisin plus actif le Mauna Loa est bien moins évidente. Cependant, Akiyama imagine d’y installer un observatoire solaire, une base de lancement de fusées ou encore une usine valorisant la lave, et écrit à de nombreuses universités en ce sens. Kuiper, qui est toujours à la recherche d’un site élevé pour un observatoire pouvant observer dans l’infrarouge, est le seul à répondre favorablement. Si le Mauna Kea lui semble prometteur, il présente cependant un obstacle de taille : il n’est pas doté d’une route d’accès à son sommet situé à 4207 mètres. Qu’à cela ne tienne, le gouverneur de l’État accède immédiatement à la demande de Kuiper et Akiyama et quelques semaines plus tard une route sommaire est déjà achevée.

En 1967, l’Université d’Hawai‘i et le gouvernement de l’État créent l’Institute for Astronomy, une unité chargée d’attirer les projets d’observatoires au sommet du Mauna Kea et du volcan Haleakalā de l’île voisine de Maui. C’est un immense succès, et dans les décennies qui suivent y sont construits des instruments bien connus de toute la communauté des astronomes : Canada-France-Hawai‘i Telescope (CFHT), télescopes jumeaux de la Keck Foundation, télescope national japonais Subaru, télescope Gemini North (Gemini South étant lui, évidemment, au Chili)...

Le siège de l’Institute for Astronomy sur le campus de l’Université d’Hawai‘i, vallée de Mānoa, photographie de Pascal Marichalar, avril 2022, CC-BY-SA 2.0.

Comme au Chili, l’implantation de l’astronomie à Hawai‘i est facilitée par le fait qu’elle peut se couler dans une matrice administrative et sociale préexistante, ou plutôt trois d’entre elles : l’armée, le tourisme, la plantation. Ainsi, le loyer des terres utilisées par les observatoires est de 1$ symbolique par an, sur le modèle des baux mis en œuvre pour les sites dévolus à l’armée américaine ; le soutien du gouvernement est plein et entier, comme il l’est pour les projets de resorts touristiques en construction ; enfin, la division du travail entre cadres expatriés (les astronomes) et travailleurs·ses manuel·les en recrutement local (formant ce qu’on appelle le day crew) fait écho à celle des plantations de canne à sucre (sur la grande île, la dernière ferme dans les années 1990).

Le succès de la conquête scientifique du Mauna Kea s’explique aussi par la marginalisation des populations hawaiiennes autochtones. Les familles qui ont un usage préexistant de la montagne (certaines ont par exemple pour coutume d’y enterrer le cordon ombilical suite à une naissance) ne sont pas consultées sur son changement de destination, et ne se sentent pas autorisées à manifester leur éventuel désaccord. À la fin des années 1960, les personnes qui scellent le sort du sommet de la montagne sont un scientifique étranger, l’Australien John Jefferies, premier directeur de l’Institute for Astronomy, et le descendant d’une famille d’ouvriers japonais de la plantation qui a récemment accédé à l’élite économique, Mitsuo Akiyama.

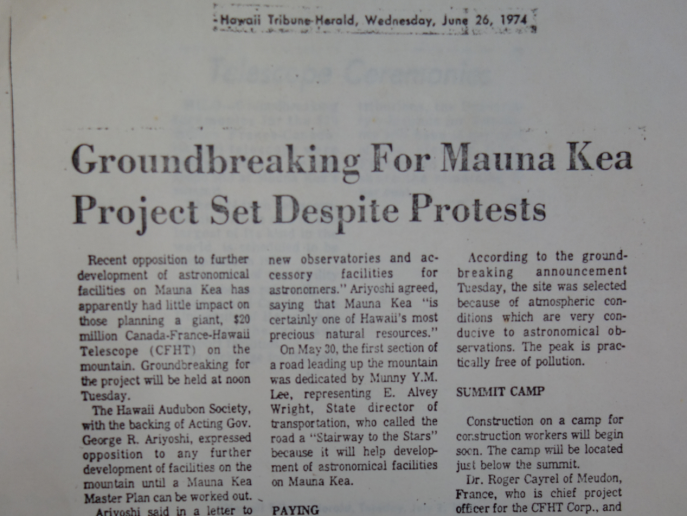

Ceci ne signifie pas qu’il n’y a pas d’opposition aux premiers télescopes : en 1974, exactement quarante ans avant l’inauguration ratée du TMT, un article de la presse locale consacré au projet du Canada-France-Hawai‘i Telescope (CFHT) est ainsi titré « La cérémonie de pose de la première pierre maintenue en dépit des oppositions ». Ces dernières, issues des rangs des écologistes et des chasseurs, ont cependant moins de poids politique que n’auront par la suite les collectifs liés au mouvement hawaiien qui sont alors en train de surgir à la faveur du mouvement culturel et politique qu’on a appelé la « Renaissance hawaiienne ».

Copie d’un article de journal de 1974, archives du CFHT, Waimea, Hawai‘i.

L’opposition locale aux télescopes géants contemporains n’est pas restreinte à certains cas exceptionnels : dès qu’on la cherche, on la trouve aisément. Dans les années 1990, la démocratie chilienne s’insurgea ainsi contre le statut privilégié offert aux télescopes européens de l’ESO par le régime de Pinochet, ce qui mit presque un terme au projet du « Very Large Telescope » ; les astronomes européens ne purent finalement maintenir leur projet qu’au prix de nombreuses concessions, notamment en favorisant l’accès des scientifiques chilien·nes aux télescopes et en alignant le droit du travail des observatoires sur le droit commun chilien21. Dans les années 2010, le projet d’ensemble géant de radiotélescopes « Square Kilometer Array » (SKA) rencontra également une forte opposition sur les deux sites où il était prévu, en Australie et en Afrique du Sud. Si la situation semble plus apaisée en Australie actuellement suite à des indemnisations des peuples aborigènes de la région, des oppositions subsistent dans la région sud-africaine du Karoo, où l’on reproche aux radiotélescopes d’exproprier les éleveurs et de contraindre les riverains à vivre dans une « zone blanche » sans téléphones portables22.

Conclusion : Décoloniser la pratique et le regard astronomiques

Si les télescopes ne sont pas intrinsèquement des outils d’oppression coloniale, l’astronomie n’est pas pour autant la discipline pure, désintéressée et bienveillante qu’elle prétend parfois être. Comme toutes les sciences, elle est prise dans une histoire longue qui la met aux prises avec les visées impérialistes des Etats, le complexe militaro-industriel, la destruction de l’environnement naturel et les formes discriminatoires d’organisation des sociétés et du travail.

Tout comme les anthropologues qui ont débuté ce retour réflexif à partir des années 1960, se distanciant progressivement d’une pratique ethnocentrique au service de l’administration des colonies, les astronomes ont certainement un intérêt propre à reconsidérer l’histoire de leur discipline sous l’angle des héritages coloniaux. Intérêt politique, d’abord : dans la perspective d’une science véritablement ouverte et démocratique, cette histoire permet d’expliquer que des riverain·es des observatoires puissent avoir l’impression que l’astronomie ne leur est d’aucune utilité ; ou bien encore, que les jeunes du monde entier ne se sentent pas toutes et tous également autorisé·es à poursuivre une carrière astronomique. Intérêt scientifique, aussi : décentrer l’histoire et la pratique contemporaine de l’astronomie vers des espaces non « occidentaux », réfléchir aux biais implicites contenus dans des manières de voir l’univers (que l’on pense aux discours sur la « colonisation » spatiale ou encore à la notion d’« habitabilité » d’une exoplanète), peuvent stimuler des interrogations nouvelles en rouvrant des dossiers scientifiques trop vite enterrés ou en poussant à des changements de paradigme.

Au même titre que les objectifs d’une astronomie plus verte et non sexiste, proclamée par de nombreuses instances de la discipline, la prise de conscience du legs colonial de l’astronomie gagne ainsi à être pleinement inscrite à l’agenda de la communauté scientifique. Les historien·nes et sociologues des sciences ont un rôle certain à jouer dans cet effort en continuant à étudier la matérialité et le caractère socialement construit – et donc contingent et transformable – des pratiques, des organisations et des espaces scientifiques. Il n’y a pas de fatalité à ce que l’observation de l’univers se fasse contre, ni sans, les populations riveraines des observatoires.

Photographie d’une étiquette accompagnant vraisemblablement le miroir du CFHT lors de sa livraison sur l’île en 1979, auteur inconnu, archives du CFHT. Le découpage d’un drapeau s’explique sans doute par le fait que c’était le drapeau étasunien, et non le drapeau hawaiien, qui avait été représenté par les partenaires français et canadiens, et que les astronomes présents sur place avaient pensé que cela ferait scandale en ce temps de « renaissance hawaiienne ».

Notes

1

Je remercie Estelle Girard pour son soutien crucial, continu et enthousiaste à ce nouveau projet de recherche, depuis le premier jour. Merci à Philippe Garnier, Jérôme Lamy, Julie Pagis et Frédéric Soulu pour leurs précieux commentaires sur une première version de ce texte. Je suis reconnaissant au labex TEPSIS pour son programme de « Préfiguration » qui m’a donné les moyens de lancer mon enquête de terrain à Hawai‘i.

2

Kelly Dickerson, « This inflammatory email has split the astronomy community in two », 27 mai 2015, Business Insider.

3

Chanda Prescod-Weinstein, « Decolonizing science reading list », Medium, 25 avril 2015.

4

Chanda Prescod-Weinstein, The Disordered Cosmos : A Journey Into Dark Matter, Spacetime, & Dreams Deferred, New York, Bold Type Books, 2021.

5

Vincent Julien, Le Calcul des longitudes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002.

6

Il fallut attendre l’invention de chronomètres sophistiqués par John Harrison au début du XVIIIe siècle pour que les marins puissent déterminer précisément leur position sans être à terre.

7

Sur la création de l’Observatoire de Paris, voir la thèse de Dalia Deias, Inventer l'Observatoire : sciences et politiques sous Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), thèse de doctorat en histoire des sciences, Paris, EHESS, 2020.

8

Monique Gros, « Astronomes voyageurs du XVIIe siècle : Cassini et les missions lointaines », in Michel Sot (dir.), Pratiques de la médiation des savoirs, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2019, p. 171.

9

James E. McClellan, III et François Regourd, « The Colonial Machine: French Science and Colonization in the Ancien Regime », Osiris, vol. 15, 2000, p. 31-50 ; également des mêmes, The Colonial Machine. French Science and Overseas Expansion in the Old Regime, Turnhout, Brepols, 2012.

10

Louis-Antoine de Bougainville, Voyage de Bougainville autour du monde, Paris, Société Saint-Augustin, Desclée, De Brouwer et Cie, 1889.

11

Nicholas Thomas, Discoveries : The Voyages of Captain Cook, Londres, Allen Lane, 2003.

12

Frédéric Soulu, « Observatoires français dans l’Algérie coloniale : forme et spatialité », Cahiers Francois Viète, série III, 4, 2018, p. 61-92 ; Frédéric Soulu, Développement de l'astronomie française en Algérie (1830-1938) Astronomie de province ou astronomie coloniale ?, thèse de doctorat en histoire des sciences, Nantes, Université de Nantes, 2016.

13

Frédéric Soulu, « Observatoires français dans l’Algérie coloniale : forme et spatialité », Cahiers Francois Viète, série III, 4, 2018, p. 66.

14

Frédéric Soulu, « Observatoires français dans l’Algérie coloniale : forme et spatialité », Cahiers Francois Viète, série III, 4, 2018, p. 67.

15

Frédéric Soulu, « Observatoires français dans l’Algérie coloniale : forme et spatialité », Cahiers Francois Viète, série III, 4, 2018, p. 85-86.

16

Megan Raby, « ‘Slash-and-Burn Ecology’: Field Science as Land Use », History of Science, n° 57-4, 2019, p. 441–468.

17

David Aubin, « L’observatoire : régimes de spatialité et délocalisation du savoir, 1769-1917 », in Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs de la Renaissance à nos jours, vol. 2, Paris, Seuil, p. 54–71.

18

David Aubin, « L’observatoire : régimes de spatialité et délocalisation du savoir, 1769-1917 », in Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs de la Renaissance à nos jours, vol. 2, Paris, Seuil, p. 54–71.

19

Pascal Marichalar, « ‘This Mountain Is It’: How Hawai‘i’s Mauna Kea was ‘Discovered’ for Astronomy (1959–79) », The Journal of Pacific History, n° 56:2, 2021, p. 119-143.

20

Bárbara Silva, « Un astrónomo, tres continentes, siete instituciones y millares de estrellas. La experiencia global de Jürgen Stock en los inicios de la astronomía en Chile », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2022.

21

Javiera Barandiaran, « Reaching for the Stars? Astronomy and Growth in Chile », Minerva, n° 53-2, 2015, p. 141–164 ; Pascal Marichalar, « An embassy for astronomy ? The Cerro Paranal conflict over ESO’s presence in Chile (1992-1996) », working paper, 2022.

22

Cherryl Walker, « Cosmopolitan Karoo: Land, Space and Place in the Shadow of the Square Kilometre Array », Journal of Southern African Studies, n° 45-4, 2019, p. 641–662.

Bibliographie

David Aubin, « L’observatoire : régimes de spatialité et délocalisation du savoir, 1769-1917 », in Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs de la Renaissance à nos jours, vol. 2, Paris, Seuil, p. 54–71.

Javiera Barandiaran, « Reaching for the Stars? Astronomy and Growth in Chile », Minerva, n° 53, 2015, p. 141–64.

Louis-Antoine de Bougainville, Voyage de Bougainville autour du monde, Paris, Société Saint-Augustin, Desclée, De Brouwer et Cie, 1889.

Dalia Deias, Inventer l'Observatoire : sciences et politiques sous Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), thèse de doctorat en histoire des sciences, Paris, EHESS, 2020.

Kelly Dickerson, « This inflammatory email has split the astronomy community in two », 27 mai 2015, Business Insider.

Monique Gros, « Astronomes voyageurs du XVIIe siècle : Cassini et les missions lointaines », in Michel Sot (dir.), Pratiques de la médiation des savoirs, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2019.

Pascal Marichalar, « ‘This Mountain Is It’ : How Hawai‘i’s Mauna Kea was ‘Discovered’ for Astronomy (1959–79) », The Journal of Pacific History, n° 56:2, 2021, p. 119-143.

—, « Skiing, science and sovereignty : A material and political history of the road to Hawai‘i's Mauna Kea (1936–2020) », History and Anthropology, 2021.

—,« An embassy for astronomy ? The Cerro Paranal conflict over ESO’s presence in Chile (1992-1996) », working paper, 2022.

James E. McClellan, III et François Regourd, « The Colonial Machine: French Science and Colonization in the Ancien Regime », Osiris, 2000, p. 37.

—, The Colonial Machine. French Science and Overseas Expansion in the Old Regime, Turnhout, Brepols, 2012.

Chanda Prescod-Weinstein, « Decolonizing science reading list », Medium, 25 avril 2015.

—,The Disordered Cosmos : A Journey Into Dark Matter, Spacetime, & Dreams Deferred, New York, Bold Type Books, 2021.

Megan Raby, « ‘Slash-and-Burn Ecology’ : Field Science as Land Use », History of Science, n° 57-4, 2019, p. 441–468.

Bárbara Silva, « Un astrónomo, tres continentes, siete instituciones y millares de estrellas. La experiencia global de Jürgen Stock en los inicios de la astronomía en Chile », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2022.

Frédéric Soulu, Développement de l'astronomie française en Algérie (1830-1938) Astronomie de province ou astronomie coloniale ?, thèse de doctorat en histoire des sciences, Nantes, université de Nantes, 2016.

—,« Observatoires français dans l’Algérie coloniale : forme et spatialité », Cahiers Francois Viète, série III, 4, 2018, p. 61-92.

Nicholas Thomas, Discoveries : The Voyages of Captain Cook, Londres, Allen Lane, 2003.

Cherryl Walker, « Cosmopolitan Karoo: Land, Space and Place in the Shadow of the Square Kilometre Array », Journal of Southern African Studies, n° 45-4, 2019, p. 641–662.