(Archives nationales)

Procès archive ? Procès mémoire ? Procès écran ?

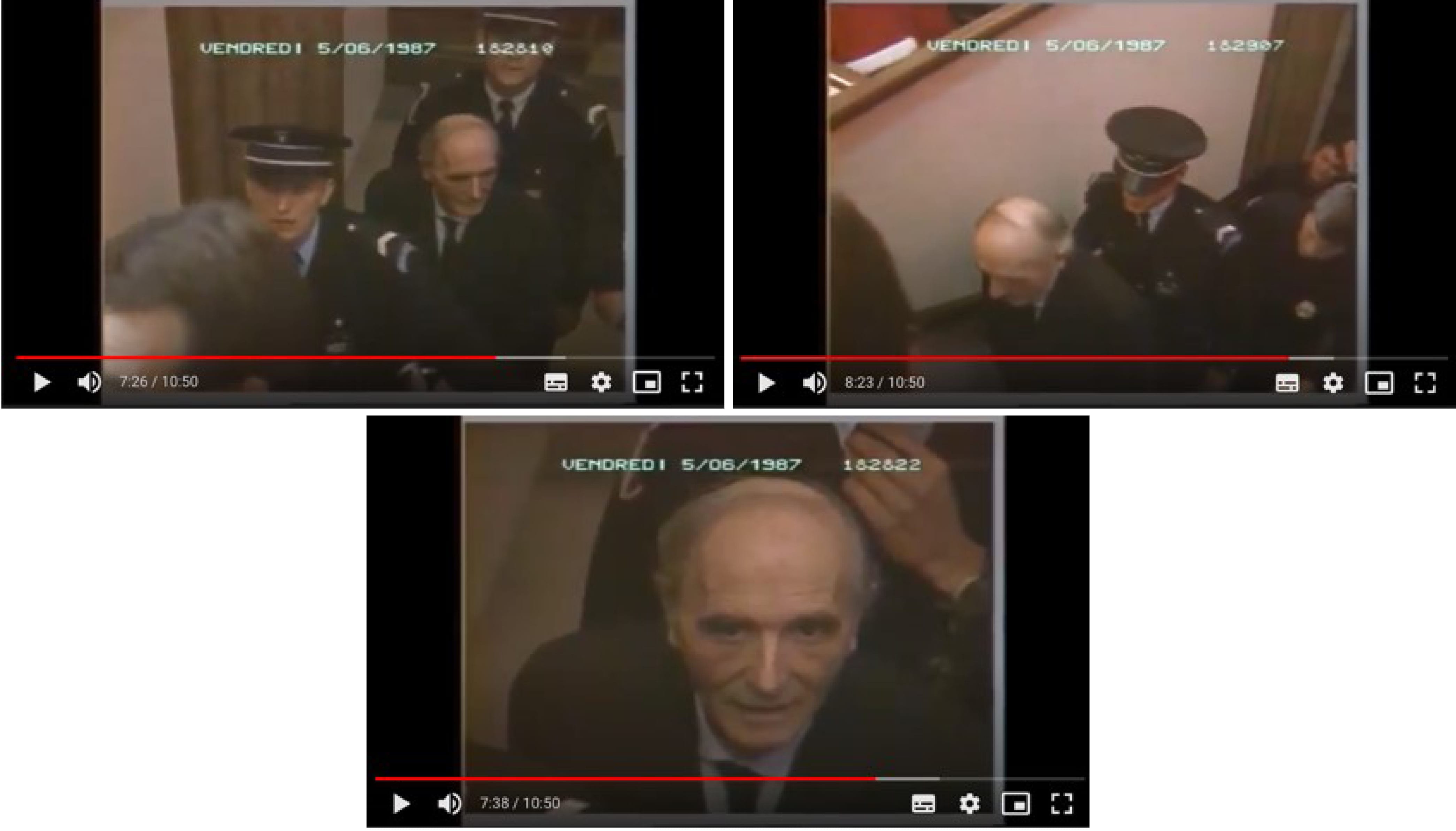

À la cour d’assises de Lyon en 1987, l’entrée de Klaus Barbie dans le box des accusés fut montrée en direct au journal télévisé de 13h et retransmise en Eurovision. Cet évènement judiciaire constituait également la première mise en application de la loi voulue par Robert Badinter du 11 juillet 1985, qui autorisait l’enregistrement intégral des procès présentant « un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la Justice ». Trente-cinq ans plus tard, de septembre 2021 à juin 2022, au palais de Justice historique de l’île de la Cité, le procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 a été filmé sur le fondement de la même loi. Pourtant le contraste est flagrant entre les images archivées des trois premiers procès pour crimes contre l’humanité (Barbie en 1987, Touvier en 1994, Papon en 1997-1998), celles du procès de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse (2009) et celles que nous avons vues se constituer « en direct » aux procès des attentats terroristes de janvier et de novembre 2015.

Ces procès filmés « pour l’histoire » s’insèrent dans le temps long, celui d’une justice démocratique qui s’exerce publiquement et « au nom du peuple français » en principe présent physiquement dans le prétoire, et celui de la répression des atteintes les plus graves aux droits humains par la justice nationale et internationale… Les débats sur la publicité de l’audience sont anciens, tout comme la volonté d’encadrer les pratiques des journalistes chargés de rendre compte des procès à un public élargi au lectorat de la presse.

En France, depuis la IIIe République, le principe était resté intangible : les citoyens pouvaient assister aux audiences de procès, et les journalistes en faire le compte rendu s’il était « fidèle » et « de bonne foi ». Des débordements liés à la présence de caméras et d’appareils photographiques en audience amènent les pouvoirs publics à introduire des restrictions à cette liberté. La loi du 6 décembre 1954 ajoute un alinéa à l’article 39 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 interdisant « l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméra de télévision ou de cinéma » au sein des tribunaux administratifs et judiciaires, remplacé en 1981 par l’article 38 ter prohibant « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image1 ». La loi Badinter de 1985 constitue donc une rupture dans l’histoire de la justice en ouvrant pour la première fois la possibilité d’enregistrer des procès pour constituer des archives audiovisuelles. Il est remarquable que le garde des Sceaux ait fait le choix de ne pas toucher à la loi fondatrice de 1881 (et donc au droit de la presse), mais d’intégrer cette réforme dans le champ du droit du patrimoine2. Car c’est bien l’historicité, et non l’actualité de ces procès, qui justifie leur filmage.

Depuis la promulgation de cette loi il y a 37 ans, seuls vingt-et-un procès ont été enregistrés et archivés aux Archives nationales. Or, ces deux dernières années (2020-2022), ce ne sont pas moins de quatre procès pour actes terroristes3 et trois procès portant sur le génocide des Tutsi au Rwanda4 qui ont été enregistrés. Cette accélération sans précédent se double d’un nouvel élément : l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui a modifié la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en insérant, après l’article 38 ter, un article 38 quater qui dispose que « l’enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience peut être autorisé, pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion ».

L’alternative entre « filmer les procès pour l’histoire » ou « pour les diffuser en direct » était déjà au cœur des débats parlementaires de la loi de 1985. Même une fois la loi Badinter adoptée, elle a régulièrement été interrogée5. Elle reste d’actualité et concourt d’ailleurs à une certaine confusion. Car, même si l’on filme pour archiver, on filme au présent. Enregistrer un procès plutôt qu’un autre est une décision politique qu’il faut analyser dans toute sa complexité.

Tous ces éléments invitent à s’interroger de manière globale sur les conditions d’application de la loi Badinter, en décryptant précisément tous les cahiers des charges fixant les conditions de réalisation, du procès Barbie au procès V13, mais aussi leur mise en œuvre concrète durant les procès, et les délais imposés à la diffusion des archives audiovisuelles ainsi constituées. Car si tous ces procès ont en commun d’être investis d’enjeux politiques, symboliques, sociaux et mémoriels débordant le cadre de l’institution judiciaire, ils diffèrent profondément par les juridictions compétentes6, le nombre d’accusés et de parties civiles, les incriminations qu’ils mobilisent (crime contre l’humanité, génocide, négationnisme, terrorisme, catastrophe industrielle ou sanitaire…). Pour reprendre les mots de Robert Badinter, ces procès n’ont pas « la même matière première ».

Par ailleurs, le procès des attentats janvier 2015, et plus encore celui des attentats du 13 novembre 2015 renouvellent en profondeur la grille de lecture par laquelle les chercheurs avaient pu jusqu’à présent évaluer ces différentes archives. Car, en suivant les procès in situ, nous avons pu assister « en direct » à la constitution de cette « source ». Cette expérience inédite permet d’analyser bien sûr les conditions matérielles de ce filmage-archivage et les dispositifs déployés dans et autour de l’espace judiciaire, mais surtout elle offre la possibilité de ressentir « l’ambiance », les interactions entre les acteurs, les émotions qui seront, ou non, captées, montées, montrées et archivées sous nos yeux7. Sur ce point, le visionnage des procès déjà enregistrés8 et l’étude des cahiers des charges a facilité une prise de distance indispensable pour aborder, non plus le cadre de l’enregistrement, mais le contenu des paroles échangées à l’audience et la violence des images mobilisées lors des audiences, qui posent bien d’autres questions.

À ce stade de la recherche, trois phénomènes principaux émergent :

- La construction d’une historicité à géométrie variable qui manifeste la volonté croissante de l’institution judiciaire de maîtriser le processus de filmage, et à travers lui, l’image qu’elle veut donner d’elle-même et de la réponse qu’elle entend apporter aux parties civiles et plus largement à la société.

- La rigidification progressive des cahiers des charges9 qui passe notamment par l’éviction du réalisateur au profit d’opérateurs-techniciens, l’adoption du dogme du « droit fil de la parole » obligeant la caméra à filmer uniquement la personne qui s’exprime, et le passage d’un pilotage par les magistrats du siège à une prééminence du parquet et du service de communication du ministère.

- L’introduction, en sus de l’oralité, d’une nouvelle économie visuelle des procès, conséquence de la fragmentation de la scène judiciaire, de la retransmission du procès sur des écrans, dans une salle d’audience sans véritable public et avec des accusés souvent maintenus hors du cadre du film-archive.

Robert Badinter et les « archives audiovisuelles de la Justice » (loi de 1985)

« Le respect des libertés et des droits des justiciables, la recherche de la vérité dans les meilleures conditions possibles conditionnent tout. Le reste (…) relève pour l’essentiel de la curiosité, et, quand il s’agit de la justice, la vérité doit primer la curiosité et le spectaculaire. »

Robert Badinter10

Dans une démocratie, les actes de la puissance publique sont publiés, archivés et accessibles aux citoyens. Or, la justice pénale comporte cette particularité de devoir être rendue oralement et en public. La publicité de l’audience est donc un élément clef de la légitimité des décisions de justice ; le public doit être présent, même symboliquement sur la scène judiciaire, car c’est en son nom, celui du « peuple français », qu’elle est rendue. Or, depuis la IIIe République règne en France une conception plutôt nuancée de la publicité de l’audience11. Elle consiste tout d’abord à permettre au public l’accès au lieu du procès. Mais la limite quantitative de places dans les cours d’assises étant vite atteinte, cette « publicité passive12 » fut dès la fin du XIXe siècle complétée par la médiation de la presse écrite qui se voit reconnaître ainsi un rôle majeur. C’est ainsi que l’alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 protège les auteurs de comptes rendus des débats judiciaires (faits « de bonne foi »), car « la publicité des débats entraîne comme corollaire le droit d'en rendre compte dans la presse, sauf dispositions légales en sens contraire13 ». Plus d’un siècle plus tard, Elisabeth Linden, chargée en 2005 d’un rapport sur l’enregistrement audiovisuel des audiences, maintenait cette position en émettant des réserves quant à la télédiffusion des procès :

« La Justice n’a pas à se projeter pour prouver qu’elle n’a rien à cacher. C’est au citoyen de venir constater que la Justice ne lui cache rien. [...] La mise sur la place publique du procès est le contraire de la publicité de l’audience14 ».

L’absence de caméras dans les prétoires de 1954 à 1987

En France, de 188115 à 1954, journalistes, photographes ou cameramen ont progressivement envahi les prétoires, les affaires criminelles devenant une partie intégrante des politiques éditoriales et commerciales des principaux titres de la presse de masse.

Procès de Gaston Dominici, Palais de justice de Digne, Novembre 1954.

Dans l’immédiat après-guerre, de nombreux procès criminels16 attirèrent l’attention du public et de la presse, et posèrent à nouveau la question de la publicité des audiences au regard de leur sérénité. Cette évolution est particulièrement frappante lors du procès de Gaston Dominici en 1954, au cours duquel des dizaines de représentants de la presse nationale et internationale étaient rassemblés dans le petit tribunal de Digne, les photographes littéralement massés sous le nez de l’accusé et effectuant leurs prises de vue au plus près des différents acteurs confrontés aux flashs incessants. Ces débordements attentèrent si directement à la sérénité des débats que le 6 décembre 195417 fut votée la loi complétant l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par un alinéa prohibant l’usage de « tout appareil d’enregistrement sonore ou audiovisuel au cours des audiences des tribunaux administratifs ou judiciaires », afin de garantir les droits individuels et la dignité de la justice18. Ces dispositions furent encore renforcées par une ordonnance du 23 décembre 1958 qui rendit passible de peines d’amende toute personne qui y contreviendrait.

À partir de cette date, le principe fut respecté, et hormis quelques images et sons volés, nous ne disposons d’aucune archive audiovisuelle des procès, « ordinaires » ou médiatisés : rien sur les procès de la guerre d’Algérie, rien sur les procès d’Aix ou de Bobigny, etc.

« La Justice est privée de toute mémoire vivante. Le son et l’image qui sont les témoins les plus expressifs et, parfois, les plus fidèles sont absents des prétoires, alors que ce sont eux qui saisissent le mieux ce qui peut être l’essentiel d’un procès : un regard, celui de la victime vers l’auteur de son préjudice ou celui d’un témoin, un geste ou tout simplement la tonalité d’une parole en disent souvent bien plus que la lecture d’un long témoignage, voire d’une plaidoirie ou d’un réquisitoire19 ».

Il faudra attendre plus de vingt-cinq ans pour que la loi du 2 février 198120 fasse une première concession aux journalistes de la presse écrite et surtout de la télévision (qui ne disposaient d’aucune image, notamment des accusés, autres que celles diffusées à la presse généralement sous la forme anthropométrique au moment de l’arrestation). Elle ouvrait la possibilité pour le président de l’audience d’autoriser les prises de vues dans le prétoire avant l’ouverture des débats et après le verdict, sous réserve de l’accord des parties. Cette mince avancée constitue encore aujourd’hui la seule source d’images pour les médias audiovisuels, dont les caméras sont toujours cantonnées aux entrées et sorties d’audience, à la salle des pas perdus et aux marches des palais de Justice.

Le choix de l’archive plutôt que de la diffusion en direct à la télévision

Néanmoins, c’est dans un contexte particulier que l’unique dérogation aux interdictions posées par la loi de 1954 vit le jour. Au début des années 1980, de nombreuses voix s’élevaient en effet pour affirmer qu’à l’heure de l’audiovisuel triomphant, la liberté de compte rendu d’audience réalisé dans la presse écrite par les chroniqueurs judiciaires ne suffisait plus à assurer une véritable publicité des débats judiciaires et une information de qualité. Conscient de ces enjeux, passionné d’histoire de la Justice et acteur de celle-ci, Robert Badinter s’en inquiétait depuis longtemps. Mais c’est la perspective du procès Klaus Barbie qui lui permit de lancer le processus aboutissant à la loi n 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, dite loi Badinter21. Selon lui, « aucun récit, quel que soit le talent de l’auteur, ne peut avoir la force et la précision de l’audiovisuel, qui seul restitue la vie de l’audience et le comportement des protagonistes22 ».

Dès 1983, un groupe de travail présidé par André Braunschweig23 fut mis en place pour étudier le cadre et les conditions d’enregistrement des procès en général et dans la perspective immédiate du procès « historique » de Klaus Barbie. Comme le raconta Andrée Chauleur, cheffe du service des archives du ministère de la Justice et membre de cette commission, deux propositions furent faites. La première satisfaisait les journalistes de la presse télévisée en ouvrant les prétoires aux caméras de télévision tout en prévoyant une expérimentation de deux ou trois ans « sous le contrôle strict de la juridiction de jugement et d’une commission permanente ad hoc24 ». La seconde proposition prévoyait une loi visant uniquement à enregistrer les audiences pour alimenter un fonds d’archives historiques de la justice afin de préserver « le respect des droits des parties, le souci de la sérénité de la justice, le bon déroulement des débats et la recherche de la vérité25 ».

De nombreux débats eurent lieu dans les deux assemblées quant à la finalité à assigner aux enregistrements audiovisuels des procès. Dans son rapport fait au nom de la commission des lois, le sénateur Charles Jolibois décrivait ainsi le dilemme : le gouvernement et le garde des Sceaux veulent-ils assurer « l’information la plus immédiate du public, grâce à la diffusion, en direct ou en léger différé, des audiences », ou bien « constituer des archives historiques afin de ne pas priver la justice d’une “mémoire vivante”, qui ne serait pas uniquement écrite ou sonore, mais également audiovisuelle »26 ? Du fait des réticences des milieux judiciaires, cette seconde option fut choisie. Fut ainsi votée le 11 juillet 1985 la loi dite Badinter dont l’article premier (devenu l’article L. 221-1 du Code du patrimoine) dispose que :

« Les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par la présente loi lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’enregistrement est intégral. »

L’article L. 221-4 ajoute que « les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes. Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l’audience peut, dans l’exercice de son pouvoir de police, s’opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément ».

Mais qui décide de l’enregistrement ou non d’un procès ? En cette matière comme en d’autres, le garde des Sceaux veilla à rappeler que la décision de réaliser l’enregistrement d’un procès ne pouvait être confiée à une autorité administrative.

« Les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la Justice, qui, vous le savez, constituent autant de garanties fondamentales de nos libertés, commandent que ce soit la justice elle-même qui décide s’il y a lieu ou non de procéder à l’enregistrement des débats dont elle a la charge. (…) L’immixtion d’une décision administrative prise dans une autre enceinte pourrait être ressentie par les magistrats comme une forme d’atteinte à leur indépendance27. »

« Il revient au président du TGI de Paris, magistrat du siège ayant toute compétence nécessaire, de prendre cette décision au terme d’une procédure (…) et au regard de ce qui est essentiel : l’intérêt de toutes les parties parmi lesquelles figurent aussi, ne l’oublions jamais, les victimes28. »

Du fait des choix opérés en 1985, la question de l’enregistrement audiovisuel des procès ne relève donc pas du droit de la presse, mais bien du droit du patrimoine qui inclut notamment le droit des archives29. Pour Robert Badinter, ces documents devaient être utiles à la recherche future, et la question une fois tranchée de la diffusion en direct, la finalité patrimoniale et archivistique de la loi était claire : « sauvegarder, dans l’intérêt de l’histoire, les documents afférents à la vie judiciaire » et « conserver la mémoire de notre vie judiciaire, en enregistrant les procès qui l’intéressent au premier chef ». Dans l’esprit du législateur, les archives audiovisuelles sont donc produites pour le futur, immédiatement versées aux archives nationales et « ainsi [effectuées] pour l’Histoire, ne [pourront] être [utilisées] pour commenter ou illustrer l’actualité30 ».

Poser la question des modalités de l’enregistrement croise celle de la neutralité. Robert Badinter réaffirmait l’intérêt pédagogique et historique de la constitution de telles archives, en précisant toutefois que « l’enregistrement doit être le plus neutre possible. Il faut montrer l’audience du point de vue du juge, pas de celui qui assure la captation audiovisuelle ». Aux origines de la loi est donc posé ce paradoxe de la « neutralité » qui tient en un oxymore : filmer objectivement. Ce paradoxe habite toute l’histoire des procès filmés en France, bien qu’il ait été inégalement appréhendé. Premier procès filmé en 1987, celui de Klaus Barbie servit de référence en la matière.

Quant aux images sont enregistrées-archivées, quelles sont-elles ? La spécificité de la production d’archives audiovisuelles d’un procès est que la sélection, au cœur de tout processus d’archivage, s’opère au moment même de la captation, puisque l’enregistrement final est constitué à partir de la technique du « filmé-monté » et ne retient donc qu’un mélange (mix) réalisé immédiatement à partir des images des caméras en place dans la salle d’audience. Mais la fabrication de cet objet d’archive débute en amont, lorsqu’est prise la décision de la captation selon des modalités qui, elles aussi, ont évolué dans le temps.

Une tautologie pour définir « l’intérêt historique » d’un procès

La loi de 1985 avait prévu la création d’une Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice31, composée notamment de magistrats, d’archivistes, d’historiens et de journalistes. Elle était chargée, selon le rapport sénatorial, d’émettre un avis sur le « caractère historique » des procès32 et jugée indispensable, les parlementaires relevant eux-mêmes en 1985 que la notion « d’intérêt » (et surtout « d’intérêt historique ») était discutable et trop floue. Mais ni les travaux de l’Assemblée nationale33, ni ceux du Sénat34, pas plus que ceux de la commission mixte paritaire35 n’ont précisé son contenu juridique. Or, constituer des archives audiovisuelles de la Justice revient à définir le caractère historique a priori d’un procès qui s’en trouve de la sorte, élevé au rang d’événement judiciaire. Cet unique critère aux contours nébuleux et fluctuants au fil des années est donc laissé à l’appréciation discrétionnaire du seul président de la juridiction.

La question de la définition de « l’intérêt historique » parcourt tous les débats parlementaires, et la rédaction finale de la loi choisit une formulation détournée puisqu’elle ne fait pas mention d’intérêt historique mais « d’un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ». Par conséquent, la lecture des débats parlementaires offre un florilège de digressions pour tenter de définir ce terme. « L’événement historique bien sûr, mais aussi l’histoire sociologique qui peut inclure, pour les générations futures, la mémoire de notre quotidien judiciaire36 ». De même, Robert Badinter faisait allusion à deux types de procès : ceux qui « apparaissent chargés de signification historique par leur nature ou par leur importance », et ceux « que leur banalité même incite à en conserver quelques exemples pour que les historiens de la justice connaissent plus tard le fonctionnement de notre justice quotidienne37 » – cette dernière approche ayant très largement été laissée de côté dans les choix opérés depuis 1985. Une autre typologie semble désormais être retenue, sans toutefois résoudre les enjeux de définition qui se posent autour des notions d’« histoire » et d’« intérêt historique » : les procès sont susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel, « en ce qu’ils participent d’une histoire révolue des périodes troublées, d’une histoire événementielle contemporaine, d’une histoire du temps présent de la justice38 ».

Cette tentative de caractériser a priori un procès comme « historique » aboutit rapidement à une tautologie que soulignait d’ailleurs le garde des Sceaux lors des débats parlementaires : « La référence au caractère historique certain me semble presque une tautologie par rapport au fondement même du texte. En effet, si un procès est enregistré, c’est bien parce qu’il présente un caractère historique39 ».

Délais de diffusion : une norme et des exceptions

L’historicité du procès tient donc essentiellement à la subordination de toute reproduction ou diffusion des enregistrements, pendant cinquante ans à compter de la décision judiciaire définitive, à l’autorisation du président du tribunal judiciaire de Paris. En revanche, ce délai passé, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.

Mais, à peine trois années après le procès Barbie, les premières demandes de réutilisation ont été formulées à l’autorité judiciaire par deux chaînes de télévision confrontées au mur des cinquante ans fixés par la loi. Grâce à la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe dite Loi Gayssot, il peut être fait exception au délai de cinquante ans uniquement dans le cas de procès pour crimes contre l’humanité. L’article 15 de cette loi a en effet modifié le 2ème alinéa de l’article 8 de la loi de 1985 en y ajoutant cette possibilité. Dès lors, les archives audiovisuelles du procès Barbie peuvent donc être utilisées à des fins documentaires et diffusées40. La loi de 2008 sur la communication des archives41 a confirmé la vocation historique de ce fonds avec la possibilité exorbitante du droit des archives de donner une priorité d’accès à ces fonds aux chercheurs dès la décision définitive rendue.

« L’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive »42.

Une étape cruciale a ensuite été franchie avec l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 dont l’article 35 modifie l’article L. 222-1 de la loi de 1985 et ouvre cette même possibilité de diffusion aux procès pour actes de terrorisme après l’avoir fait pour ceux concernant les crimes contre l’humanité.

Filmer et juger le passé au présent (Barbie, Touvier, Papon)

Les conditions d’application de la loi Badinter bouleversèrent en partie l’objectif initial de son auteur puisque ce furent trois procès pour crimes contre l’humanité (Barbie, Touvier et Papon) qui inaugurèrent l’application de la loi, alors que cette dernière était également destinée à être appliquée à des procès de la justice pénale ordinaire ou de la justice administrative. Comme on le sait, la tenue du procès Barbie à Lyon, sur le « lieu du crime », a constitué une première rupture dans les politiques du passé menées en France depuis la Libération ; utilisant pour la première fois en France, depuis le procès de Nuremberg, cette incrimination de crimes contre l’humanité43, ce procès ancra les « archives audiovisuelles de la justice » dans un cadre politique, symbolique et mémoriel, qu’elles n’ont pas quitté depuis.

Dès le procès Barbie, la décision de « filmer pour l’histoire » l’intégralité des audiences, comme celle d’autoriser la diffusion de l’ouverture du procès en direct et en Eurovision dans les journaux télévisés, ont été soutenues par la volonté de faire œuvre de pédagogie face au développement des thèses négationnistes. Cet objectif s’est maintenu comme un fil rouge lors des procès suivants et fut confirmé en 2007 par le filmage du procès en diffamation qui opposa Robert Badinter à Robert Faurisson : il s’agissait de conserver dans les archives audiovisuelles de la justice la démonstration judiciaire44 de la condamnation du militant négationniste et de sa qualification de « faussaire de l’histoire ».

L’historicité immédiatement attribuée à ces trois procès par l’ensemble des acteurs et des observateurs s’appuyait en outre sur la même tautologie fondatrice. Ainsi, dans l’affaire Touvier, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles autorisa l’enregistrement du procès : « Au vu de la nature et de la date des faits qui s’inscrivent dans le contexte d’une période marquante de l’Histoire de France, il apparaît que l’enregistrement audiovisuel des débats présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice, au sens de l’article 1 de la loi du 11 juillet 198545 ». Le recours en annulation fut rejeté, faisant alors prévaloir la constitution d’archives historiques sur le droit à l’image :

« Attendu que l’atteinte aux droits de la personnalité alléguée par Paul Touvier, pouvant résulter de la reproduction ou de la diffusion de l’enregistrement des audiences, est justifiée par la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, sur le fondement de laquelle la décision critiquée a été prise » ;

Que le demandeur « ne saurait dès lors reprocher à l’autorité compétente de s’être prononcée sans avoir égard au droit qu’il détient sur son image46 ».

Les journalistes et la publicité de l’audience

Dès le procès Barbie, premier procès pour crimes contre l’humanité en France, l’importance exceptionnelle des demandes d’accréditation des médias nationaux et internationaux fut prise en compte et une salle de retransmission fut installée pour le public et les journalistes. Mais dans les années 1980-1990, un tel dispositif était encore peu fiable, comme en témoigne deux journalistes lors du procès Papon :

« Située dans l’aile gauche du palais, la salle vidéo a été aménagée avec les moyens du bord. Des rideaux masquent la lumière du jour, deux cent huit chaises en plastique de couleur blanche ont été liées par rangées. Le public et les journalistes se les partagent. À 14h, il n’y plus un siège de libre. Au moment où le défenseur de Maurice Papon stigmatise un “un traitement inhumain”, la retransmission s’interrompt. C’est le premier d’une longue série de pépins. La défaillance du système de retransmission vidéo tourne même au gag lorsque des diapositives aux inscriptions incompréhensibles se substituent au visage de Me Jakubowicz, l’un des avocats des parties civiles. Excédés, nombre de journalistes quittent alors la salle. C’est sans doute une façon d’évacuer la fameuse pression médiatique que déplore Me Jean-Marc Varaut. Après un blanc de plusieurs minutes, l’image revient sous la forme d’un timbre-poste. Sa définition est mauvaise mais elle ne cache rien de l’irritation du président Castagnède47 ».

« Tout à l’heure nous regardions la télévision, maintenant, nous écoutons la radio. Seuls quarante journalistes ont été autorisés à pénétrer dans la salle d’audience. Admis au poulailler, mezzanine haute, ils surplombent la salle sans en deviner les détails. La vision est imparfaite, certes, mais ils sont dans le temple, le lieu du jugement. Les autres, tous les autres, deux cent vingt personnes qui ont obtenu un badge, sont cantonnés à côté, dans la première chambre de la cour d’appel. Journalistes français et étrangers, auditeurs de justice, jeunes des écoles, historiens, assis dans une grande pièce boisée sous le regard de deux magistrats. Là-bas, le procès commence. Ici, sur écran géant nous n’en recevons que l’image autorisée.

Le son sans l’image. Maurice Papon vient d’entrer dans le box. Dans la pièce vidéo, il fait chaud. Une chaleur telle que le projecteur de retransmission tombe en panne. Et voilà plus de 200 personnes ignorant l’immense écran noir et prenant des notes au seul son qui leur parvient. Situation ridicule. Toutes ces têtes penchées sur leur copie font vaguement ressembler la salle de justice à un centre d’examens. La voix de Me Varaut. Et puis son image revenue. Haaaaaaa! Contentement de potaches. Le défenseur est au presque centre de l’écran. Un policier front coupé, quelques têtes par moitiés. Papon en lisière de cadre. Il s’essuie les mains avec un mouchoir. Étonnement proche et parfaitement lointain, entre vision subliminale et pastel de téléfilm. Coupure de son. Retour du son. Et toujours ce bruissement de cinémathèque d’antan, lorsque le projectionniste était distrait. La parole à l’avocat général. Mais quelle réaction, face à la fermeté du magistrat qui parle de “procès ordinaire” ? Le regard des avocats, la réaction du président, la peut-être impatience des bancs de la défense. Tout cela nous manque. Nous n’en saurons rien. La caméra ne s’aventure pas. Plus que fixe, elle est servile. À quelques mètres des vérités de la salle d’audience, nous sommes condamnés au virtuel48 ».

Un réalisateur professionnel et un magistrat du siège

À partir de 1987, les procès Barbie, Touvier et Papon firent l’objet d’un cahier des charges relativement succinct, mais rédigé dans des termes qui évoluaient déjà de manière significative.

Seul l’article 6 de la loi de 1985 définissait la façon dont devait être filmée l’audience : « Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont effectués à partir de points fixes ». Les « cahiers des clauses administratives et techniques particulières » rédigés pour les procès de Klaus Barbie (1987)49, Paul Touvier (1994), et Maurice Papon (1997-1998)50 reprenaient strictement cette formulation, seule indication formelle de la loi Badinter quant aux conditions de filmage. Les trois premiers cahiers des charges présentaient donc la particularité de ne définir que le cadre général du filmage et de renvoyer la définition de l’intentionnalité et du cadre concret du tournage aux interactions entre le réalisateur et un magistrat du siège, présent auprès de lui durant toutes les audiences. Représentant du président de l’audience, il devait garantir le respect des prescriptions présentes dans les cahiers des charges et assurer la liaison avec le président de la session. Sur ce point, seul le procès Papon rendit nécessaire, du fait de sa durée, la désignation par la cour d’appel de Bordeaux de « plusieurs magistrats afin que l’un d’eux puisse être en permanence sur place51 ».

Au cours de ces trois procès, les principales contraintes imposées étaient les suivantes :

- Enregistrements effectués à partir de points fixes ;

- Prises de vue à la lumière ambiante sans ajout de projecteurs ;

- Caméras exploitées par des cadreurs (pour Barbie et Touvier, avant l’installation de caméras autonomes pour le procès Papon) ;

- Montage immédiat sur place sous le contrôle d’un magistrat présent en régie tout au long du procès, représentant du président de l’audience.

Aucun autre moment que l’audience au sens strict ne devait être fixé sur la pellicule, et la suspension de l’audience entraînait l’arrêt de l’enregistrement. Les suspensions constituent pourtant des moments privilégiés pour les acteurs comme pour les observateurs, dans la mesure où elles rendent possible et visible la sociabilité particulière des assises.

Le président d’audience et la police du filmage

Les contraintes pesant sur la réalisation s’expriment dans deux clauses récurrentes : la première indique que « le ministère de la Justice peut à tout moment intervenir dans la réalisation pour faire prévaloir sa conception », et la seconde que « le réalisateur procède aux enregistrements dans des conditions ne portant pas atteinte ni au bon déroulement des débats ni aux droits de la défense ». Mais la définition des intentions ne suffisant pas, les trois cahiers des charges inscrivent clairement le pouvoir direct du président de l’audience sur l’ensemble de l’enregistrement audiovisuel :

- En amont du procès, puisqu’il doit donner son accord à la disposition des caméras, de la régie, des appareils de prise de son à l’intérieur de la salle d’audience, et du matériel technique aux abords de celle-ci ;

- Durant le procès, le président pouvant s’opposer à l’enregistrement ou l’interrompre momentanément.

Malgré ce cadre extrêmement restrictif, le premier procès filmé en 1987 dévoila les marges de manœuvre laissées au réalisateur Daniel Borgeot. « Pendant les trois mois, j’ai eu un procureur à côté de moi pour contrôler les images. Je demandais parfois si je pouvais passer tel ou tel plan, mais je n’ai jamais eu une intervention. J’ai essayé de faire ressortir tout ce qui était intéressant52 », résumait-il en 2021, ajoutant : « À partir du moment où vous choisissez une image, vous n’êtes plus neutre. Chaque plan, chaque choix a sa signification. Je me suis senti libre. Je n’ai jamais ressenti d’obligation de faire telle ou telle chose ».

Dans la perspective du procès de Paul Touvier, une clause sibylline fut ajoutée à l’article 8 du cahier des charges, étendant le pouvoir du président de la cour d’assises qui devait désormais surveiller « le visionnage de façon à ce que l’impératif historique exprimé par la loi soit constamment respecté53 ». Cependant Guy Saguez, le réalisateur du procès Touvier, se souvient d’une marge de négociation :

« A priori, on me demandait de ne filmer que la personne qui parle. Je leur ai rétorqué que dans ce cas, un enregistrement audio suffisait. J’ai donc dû leur démontrer qu’il fallait avoir à l’image les réactions de Touvier à une question du président ou les visages des jurés à la lecture d’une plaidoirie. Pour avoir cette image de Touvier, j’ai dû me battre. D’abord pour qu’on le remonte. Dans le tribunal, il était placé de telle manière que la tête de ses avocats lui arrivait sous le menton... Ça a été fait. Ensuite pour qu’il ait un autre micro plus efficace. Au bout de trois jours, la vitre blindée de sa cage qui absorbait les reflets de la salle a été supprimée54 ».

Une nouvelle étape fut franchie par l’institution judiciaire après ce procès. Alors que dans les cahiers des charges Barbie et Touvier la formulation des conditions d’enregistrement reposait sur l’abstention du réalisateur (de perturber le bon déroulement de l’audience et de nuire aux droits de la défense), celui qui concerne le procès Papon ajoute une prescription positive au travail de celui-ci : « Il fera en sorte que la prise de vue soit aussi neutre que possible ». Cette formulation prend tout son sens quand on sait que les progrès techniques permirent lors du procès Papon d’effacer les cadreurs du prétoire au profit de caméras pilotées à distance (mais encore très visibles au regard des techniques actuelles).

Procès Papon. La caméra très visible au-dessus de la cour.

La disparition de la figure du réalisateur apparaît comme une étape logique après celle du cameraman au profit de tourelles pilotées à distance qui se détachent de la réalité de la scène judiciaire en se plaçant au-dessus d’elle. L’évolution du dispositif crée le sentiment illusoire que désormais aucun regard humain, perçu comme forcément « subjectif », ne guide la caméra ; celle-ci serait une machine froide, objective, surplombante et autonome qui ne ferait alors que capter le réel. En effaçant la présence humaine et les caméras de la scène judiciaire, on laisse penser que le filmage s’éloigne du tournage cinématographique pour tendre vers une forme de vidéosurveillance objective.

De la théorie à la pratique : les libertés des réalisateurs

Malgré un cahier des charges contraignant et la présence d’un magistrat auprès du réalisateur, le visionnage aux Archives nationales des enregistrements des trois procès permet de mesurer les libertés que les réalisateurs prirent avec les consignes pour restituer la dynamique des audiences. Les captures d’écran qui suivent rendent visibles ces écarts vis-à-vis des normes du filmage définies par l’institution judiciaire et autorisent une mise en critique de leur rigidification dans les procès actuels pour actes de terrorisme.

Pour les chercheurs qui connaissent ces archives, il est clair qu’une forme d’apprentissage s’opère de procès en procès. Les responsables de l’enregistrement comme les acteurs judiciaires tirent parti de l’expérience de chaque audience pour adapter le cahier des charges, l’organisation, mais aussi leur comportement. Par exemple, lors du procès Barbie, le travelling opéré sur les parties civiles lors du verdict allait devenir l’emblème de ce que, par la suite, le ministère public a voulu à tout prix éviter.

Procès Barbie. Comme pour le procès V13, le choix est fait d’une architecture éphémère dans la salle des pas perdus.

À Lyon, l’axe majeur est la verticalité.

Procès Barbie. Le bureau de jugement en hauteur, cour surplombante.

Procès Barbie. Régie placée derrière box accusé. À voir le dispositif de filmage décrit par Paul Lefèvre pour Antenne 2.

Procès Barbie. Des caméras avec caméramen et caméras fixes.

Daniel Borgeot, réalisateur youtube.com/watch?v=-o7HiQbdeCA&t=47s

Procès Papon. Des caméras fixes et autonomes très visibles derrière le président.

Procès Barbie. Aucun écran dans la salle d’audience.

Procès Barbie. Ouverture en direct, au journal télévisé de 13h et en Eurovision.

Procès Barbie. Autorisation des photographies de l’accusé dans le box avant le début de l’audience.

Procès Barbie. Avant la prohibition du gros plan. Il fallait montrer le visage de l’accusé au moment de la lecture de l’acte d’accusation et du verdict. L’utilisation de l’incrustation des images a été systématiquement mobilisée.

Procès Barbie. Gros plan et insertion de l’avocat général Truche pendant le réquisitoire (bancs de la défense).

Procès Barbie. Les quatre plans utilisés pour les témoins, dont gros plan.

Procès Touvier. Les quatre plans utilisés pour les témoins, dont gros plan.

Procès Barbie. Incident entre la défense et un témoin, chahut dans le public, applaudissements, rappel à l’ordre par le président (son + images).

Procès Barbie. Pendant les dépositions de témoins, insertion d’un gros plan de Barbie et insertion du banc des avocats des parties civiles.

Procès Barbie. Pendant le réquisitoire de Pierre Truche, un fondu enchaîné sur une partie civile puis un fondu enchaîné et un travelling sur les jurés.

Procès Barbie. Pendant la lecture du verdict de la cour d’assises, gros plan sur Jacques Vergès, avocat de la défense, et insertion en gros plan de Klaus Barbie.

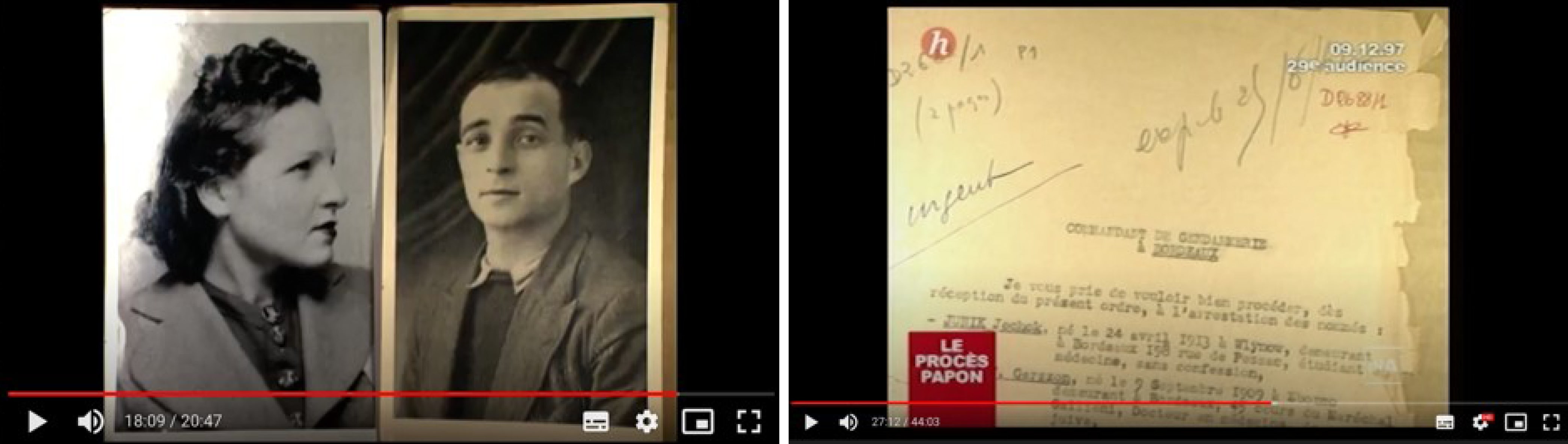

Procès Barbie. Feuilletage du document « les enfants d’Izieu » par un membre de la cour. Document transmis par un avocat des parties civiles pour « que le jury et la cour se rendent compte de la tête de ces enfants dont on parle depuis le début de cette audience ».

Procès Papon, projection de photos et d’archives.

Procès Touvier. Ouverture de scellés, le président montre un des documents saisis, l’intégrale des discours de Philippe Henriot.

Procès Barbie. Filmage du hors-champ. Le président contraint Barbie à revenir à l’audience. L’accusé est filmé en bas de l’escalier menant au box.

Procès Touvier. Vue de l’accusé et du public dans la salle / Procès Papon. Vue de l’accusé, de sa défense et du public.

Le tournant des procès AZF (2009) et Pinochet (2010) : « images sans regard » et fantasme de neutralité*

Le procès AZF marque un moment de bascule entre les « procès du temps passé » et les « procès du temps présent ». Il donne accès à cette « justice des catastrophes » qui fut la première à véritablement affronter les questions posées par le nombre important de parties civiles. Malgré cette rupture, l’ordonnance du 15 janvier 2009 du premier président de la cour d’appel de Toulouse, autorisant l’enregistrement audiovisuel des audiences du procès de l’explosion de l’usine AZF55, reprenait point par point l’argumentaire développé par Robert Badinter lors des débats parlementaires en 1985, et insistait sur les garanties entourant l’enregistrement et surtout la diffusion de ces archives filmées « pour l’Histoire ».

« [Cette loi] n’avait pour but que de permettre la constitution d’archives audiovisuelles de la justice ; que, destinées uniquement à donner les moyens de constituer une mémoire vivante de la justice, ces dispositions législatives ne permettent ni de diffuser immédiatement les images enregistrées, ni même de les consulter librement ; qu’ainsi, considérant l’importance des délais nécessaires pour la diffusion des images (50 ans), le risque de “surenchère à la médiatisation” soulevé par des opposants ne saurait être retenu ; que, de même, cette loi, exception à l’interdiction d’enregistrement audiovisuel des débats dans une salle d’audience, ne constitue aucun obstacle ni au bon déroulement des débats ni à l’exercice des droits de la défense dès lors que le président du tribunal continue de disposer de l’autorité nécessaire pour assurer la police de l’audience et même arrêter, si nécessaire, l’enregistrement ; qu’en conséquence, doit être également écarté le risque de “restriction de la liberté de parole ou de diminution de la qualité du témoignage”. »

Se référant à la jurisprudence Touvier, le magistrat rappela en outre que la loi de 1985 limitait de facto le droit à l’image des personnes ou des professionnels participant aux audiences, « en sorte que leur souhait de ne pas être filmé ne saurait être retenu ». La chambre criminelle de la Cour de cassation fut immédiatement saisie d’un recours en annulation de cette ordonnance par la Société Grande Paroisse (AZF), accusée aux côtés de Serge Biechlin. Sa décision du 17 février 2009 (n°09-80558) utilisa la même tautologie pour repousser le premier moyen du recours : « L’atteinte aux droits à la présomption d’innocence et à l’oubli pouvant résulter de l’enregistrement des débats et de leur conservation dans les Archives nationales est justifiée par la loi sur le fondement de laquelle la décision critiquée a été prise ».

Néanmoins, la Cour de cassation apporte un élément nouveau concernant la qualité de la décision prise par le président de la juridiction concernant l’enregistrement d’un procès : elle ne constitue pas un acte juridictionnel et n’est donc pas soumise à un débat contradictoire (et n’ouvre pas de possibilité de recours).

« La décision de l’autorité compétente pour décider l’enregistrement audiovisuel ou sonore d’une audience en application des articles L. 221-1 et suivants du Code du patrimoine ne revêt pas le caractère d’un acte juridictionnel devant être soumis au débat contradictoire » (Il suffit qu’aient été recueillies les observations des personnes énumérées à l’article L. 221-3 du code).

La chambre criminelle n’omet pas de prendre en compte le contexte particulier dans lequel la loi Badinter pourrait s’appliquer à ce cas d’espèce. En effet, deux faits majeurs sont remarquables :

- Pour la première fois, la demande d’enregistrement était portée, non par le parquet ou le ministère de la Justice mais par des parties civiles,

- Pour la première fois également, un procès correctionnel allait être filmé intégralement56 : au contraire des trois procès Barbie-Touvier-Papon, l’incrimination n’était plus au sommet de la hiérarchie des crimes et ne justifiait plus un procès d’assises avec un jury populaire ; il s’agissait de délits jugés en correctionnelle par des magistrats professionnels.

Pour ce faire, la cour renvoya à la volonté du législateur et à l’esprit de la loi de 1985 qui ouvrait son application à tous les types de procès et de juridictions, et non aux seuls procès concernant « ces passés qui ne passent pas ».

« S’il est constant que cette loi n’a reçu application que pour l’enregistrement de procès concernant des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, les débats préparatoires à son adoption font apparaître que le législateur, appuyé par l’interprétation du ministre de la Justice, n’a pas souhaité en limiter l’application aux seuls procès présentant une dimension historique par leur nature et a envisagé de l’étendre “aux procès qui illustrent le fonctionnement quotidien de la justice et qui, un jour, pourront intéresser les historiens, ainsi que les magistrats ou les avocats des générations à venir” en souhaitant notamment que “la notion d’histoire soit entendue au sens très large et que la constitution de documents audiovisuels aide à la compréhension, par les générations futures, de ce que fut la nôtre”57 ».

Reprenant en partie les arguments du premier président de Toulouse, la chambre criminelle approfondit « l’historicité du procès » par deux considérations nouvelles : la mise en exergue de l’usine AZF comme élément du patrimoine industriel et de la mémoire de la ville, et donc, la nécessité de conserver à la fois les archives de l’entreprise et les archives filmées du procès.

« L’établissement industriel partiellement détruit par l’explosion et depuis totalement rasé existait dans le paysage toulousain depuis 1919 et, par sa présence physique, par l’importance de son personnel, par son volume de production, comme par sa réputation, participait à l’histoire de la ville de Toulouse, si bien que ses archives et autres documents ont été en partie reconstitués et déposés aux archives municipales » (…) Concluant « qu’ainsi, il paraît nécessaire que soit conservée, grâce à des moyens audiovisuels, comme l’enregistrement des débats, la trace des discussions scientifiques sur les causes de la catastrophe industrielle, que puissent être expliquées aux historiens les modalités d’organisation et de déroulement d’un procès du début du XXIe siècle accueillant un grand nombre de victimes ou de spectateurs, et qu’enfin, l’histoire de Toulouse soit enrichie par une “mémoire vivante” évoquant la disparition d’une partie de son patrimoine industriel ; qu’en conséquence, faisant droit aux requêtes, l’enregistrement audiovisuel des débats sera ordonné ».

Enfin, s’agissant de la demande d’enregistrement faite par des parties civiles, la Cour de cassation en prend acte dans sa décision, sous l’angle à la fois de l’accueil de qualité dû aux nombreuses victimes et de la publicité de l’audience améliorée par la mise à disposition du flux vidéo destiné aux archives.

« Les habitants de Toulouse, ville dans laquelle les dégâts humains et matériels ont été considérables, seront certainement nombreux aux audiences et c’est d’ailleurs afin d’assurer la meilleure publicité des débats mais aussi l’accueil le plus convenable des victimes que l’organisation matérielle de ce procès en a tenu compte en prévoyant l’utilisation d’une très grande salle avec des structures annexes reliées par des liaisons vidéo et l’intervention d’équipes d’accueil ou de permanence juridique. »

La rigidification des règles de tournage

La décision de filmage étant validée, un nouveau cahier des charges fut rédigé à la fin de l’année 2008. Celui-ci marque clairement une rupture et manifeste une volonté d’encadrement, voire de « maîtrise », de l’ensemble du processus d’enregistrement des archives audiovisuelles de la justice. En effet, la rigidification des règles de tournage est évidente : ce qui était possible sous certaines conditions ou par discussion entre le réalisateur et le magistrat représentant du président d’audience devint interdit. Par le rappel insistant et l’empilage de règles, le fantasme de la neutralité s’inscrit en profondeur dans ce cahier des charges et dans les suivants, comme en témoigne cet extrait où la notion de prise de vue « neutre » est plus précisément définie :

« Le respect de l’obligation de neutralité interdit toute prise de vue effectuée de telle sorte qu’elle confère à l’un des orateurs un caractère ne correspondant pas à l’exacte réalité. La prise de vue devra être aussi neutre que possible : les plans sont fixes, les gros plans sont à proscrire58. »

Mais ces interdits ne prennent tout leur sens qu’à la lumière d’un nouvel impératif inscrit à la phrase suivante du cahier des charges. « Seules les personnes en train de parler sont filmées et jamais les réactions59 ». Par conséquent, « le mélange alterne les prises de vue des caméras en fonction des prises de parole ». Cette évolution n’est pas anodine : l’oralité des débats inclut tout ce qui entoure la parole, les interactions entre les personnes coprésentes dans le prétoire, les réactions du public, l’agitation sur les bancs de l’une ou l’autre des parties... Par ces interdits, l’archives audiovisuelle se prive d’un ensemble d’éléments tout aussi constitutifs de la scène d’audience que le fil de la parole.

Cela va de pair avec le renforcement du rôle du président de l’audience : compte tenu de la sonorisation des salles d’audience, celui-ci distribue la parole en ouvrant et fermant le micro du fait de son pouvoir de police. Par suite, on ne montre à l’image que les personnes qu’il autorise à prendre la parole. Ne faire porter le regard que sur la personne « autorisée à parler » exclut par conséquent tout son environnement visuel et surtout la dynamique des prises de parole notamment intempestives. En effet, le débat contradictoire n’est pas qu’une règle de procédure ; des témoins peuvent être interrompus, des accusés peuvent s’exclamer en réaction à des propos tenus ou bien faire valoir leur « droit au silence », des avocats peuvent interpeller un témoin, un confrère ; le président lui-même peut interrompre le récit d’un enquêteur ou d’un expert. La coprésence, le langage non verbal, le choc des arguments ou l’enchaînement des questions-réponses sont autant d’éléments sensibles et cruciaux pour comprendre cette « cérémonie de la parole » (Antoine Garapon) que constitue le procès pénal. Bannissement des gros plans, des « plans d’écoute60 », obligation de suivre le droit fil de la parole, cette défense radicale de la « neutralité » est-elle une réponse aux méfiances des parties opposées au filmage ?

« Je me demande dans quelle mesure cette décision [de filmer malgré de vives oppositions] n’a pas influencé l’espèce de mausolée dans lequel entre à partir de ce moment-là l’enregistrement, (…) pour être sûr que l’on n’ait pas de souci avec les accusés, il faut avoir un enregistrement beaucoup plus strict entrant dans un cadre plus défini61. »

À partir du moment où les marges de manœuvre du réalisateur ont été réduites à la portion congrue, le magistrat représentant le président de l’audience auprès de lui n’est plus indispensable pour porter sa parole et disparaît du cahier des charges. Son rôle sera définitivement supprimé des enregistrements suivants.

En creux, l’institution judiciaire définit ainsi son idéal pour les archives audiovisuelles de la justice : une captation sans intervention humaine, supposée « neutre », de « l’exacte réalité » réduite à la succession des prises de parole des différents acteurs-orateurs.

Du réalisateur à l’opérateur-technicien

Ces évolutions s’inscrivaient également dans le cadre plus large de la justice internationale, des dispositifs analogues étant constatés dans les techniques de filmage au sein des tribunaux pénaux internationaux, laissant supposer un tournant généralisé. Ce n’est plus à un réalisateur qu’incombe la tâche d’écrire un récit pour l’Histoire mais à des techniciens. Marqués par des dispositifs de caméras-plafond pilotées depuis des régies désormais intégrées à l’architecture du prétoire ou ajoutées dans les salles d’audience, par l’éviction de tout vocabulaire cinématographique varié (gros plan, zoom, travelling, panoramique, etc.) ces images de procès, aseptisées par une ambition – chimérique – de neutralité, constituent des archives faites « d’images sans regard62 ».

Dans le cadre français, cet effacement du réalisateur fut parachevé dans le cahier des charges relatif à l’enregistrement audiovisuel du procès de la dictature chilienne, dit procès Pinochet, en 2010. Alors que les précédents cahiers distinguaient trois intervenants dans le filmage (le ministère de la Justice, le titulaire et le réalisateur), celui du procès Pinochet ne fait plus apparaître que le commanditaire et le titulaire63, le terme de réalisateur n’apparaissant plus dans les huit pages qui détaillent les modalités du filmage.

Ce qui valait pour les procès d’événements « historiques » (dans le sens d’« entré dans l’histoire ») vont s’appliquer aux procès qui vont suivre, portant cette fois sur une histoire immédiate et des violences contemporaines qui interrogent d’autant plus cette notion de « neutralité », une ligne d’horizon fantasmée et interprétée, à défaut de définition précise et de réflexion de fond, comme une mise à distance de l’humain (le réalisateur) réduit à une fonction purement technique.

Les procès du terrorisme : « procès visuels » et sans public

« Là, on a partagé un fragment de notre histoire qui est hyper importante et de l’Histoire tout court avec un grand H. Il faut garder cela en nous comme un trésor. Même s’il fait mal, c’est comme ça64. »

David Fritz-Goeppinger

Un régime historique à géométrie variable

À partir la vague d’attentats terroristes de 2015, la question de l’historicité des procès à venir fut posée avec une nouvelle acuité. Car il ne s’agissait plus de juger pour crimes contre l’humanité des individus actifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais bien de juger, quelques années après les faits, des auteurs ou complices d’actes terroristes alors que la mémoire de l’événement restait extrêmement vive et que la violence terroriste, du fait de son actualité encore brûlante, ne bénéficiait pas encore de la mise à distance historique. Or, nous l’avons vu, la loi de 1985 et les procès du XXe siècle n’ont pas permis de fixer une ligne claire entre plusieurs régimes d’historicité : la confusion règne entre l’intérêt global de tout procès pour l’histoire de la justice (l’historicité des pratiques judiciaires), la qualité historique supposée ou non des actes criminels (l’historicité des actes criminels), et la qualité historique supposée ou non d’un procès (l’historicité du procès).

Trois éléments de contexte sont à prendre en compte pour comprendre les inflexions majeures qui vont être imprimées au filmage des procès à partir de 2020. Tout d’abord, la commission consultative chargée de donner son avis sur la conformité des demandes aux critères fixés par la loi de 1985 a été supprimée en 2013. La conséquence immédiate pour les procès des attentats terroristes en préparation est alors la restauration du rôle du parquet dans la décision d’intégrer un procès au fonds d’archives audiovisuelles de la Justice et de juger de son « historicité » en fonction de critères demeurant indéfinis. L’augmentation sans précédent du contentieux et la perspective de l’ouverture de nombreux procès pour associations de malfaiteurs terroristes accéléra cette dynamique. Signe de cette évolution et en prévision du procès des attentats de janvier 2015 qui sera le premier « procès du terrorisme » à être filmé, la loi du 23 mars 2019 a ajouté à l’article L. 221-3 du code du patrimoine un alinéa qui précise qu’« en cas de procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme, l’enregistrement est de droit s’il est demandé par le ministère public ». La loi introduit ainsi dans l’histoire des procès filmés, les attentats terroristes, si le parquet en formule la demande65, alors que justement le rôle du parquet en matière de terrorisme connaît une évolution majeure : la loi du 23 mars 2019 portait également création du tout nouveau Parquet national anti-terroriste (PNAT).

Un régime historique à géométrie variable semble ainsi se confirmer : filmer et archiver apparaît de plus en plus comme une décision politique. Le refus d’enregistrer le procès d’Abdelkader Merah et de Fettah Malki66, qui s’est tenu en octobre 2017, en témoigne notamment. En effet, une demande d’enregistrement avait été formulée par des parties civiles en amont du procès, qui fut refusée par la cour d’appel67 puis par la Cour de cassation pour défaut « d’intérêt historique ». Ni le retentissement international, ni l’extrême gravité des faits reprochés aux accusés, ni le contexte ne présentaient, au regard de ces magistrats, un intérêt qui aurait justifié le filmage intégral du procès pour enrichir les archives historiques de la Justice au sens de la loi de 1985. La Cour de cassation avait déjà, dans le cas d’AZF, argumenté de façon laconique sur l’intérêt historique, et c’est une nouvelle fois par un attendu lacunaire que la chambre criminelle est venue confirmer la décision de refus d’enregistrement.

« Sur le troisième moyen d’annulation, (…) ; qu’il est incontestable que les crimes commis par Mohammed Merah, ont eu un retentissement international funeste, en raison de la qualité des victimes dont certaines étaient de jeunes enfants, des conditions dans lesquelles les actes ont été commis, et du contexte international dominé par l’actualité sur le terrorisme ; que l’auteur des faits étant décédé, il n’en demeure pas moins que le climat imposé par le terrorisme international s’est considérablement alourdi depuis les attentats commis ces dernières années sur le sol national et a profondément marqué nos concitoyens ; que, toutefois, l’extrême gravité des faits reprochés aux accusés et le contexte dans lequel se sont déroulés les crimes commis par Mohammed Merah, ne présentent pas un intérêt qui justifierait que soit procédé à un enregistrement audiovisuel des débats de nature à enrichir les archives historiques de la justice au sens de l’article L. 221-1 du Code du patrimoine68. »

La Cour de cassation a alors considéré qu’en statuant ainsi, le premier président avait justifié sa décision. Celle-ci fut confirmée par question prioritaire de constitutionnalité69. Elle repose la question de l’interprétation de la notion d’« intérêt historique » et de la hiérarchie arbitraire établie entre les différents procès terroristes par la décision d’en autoriser ou d’en refuser le filmage70. Le fait qu’il s’agisse d’un procès correctionnel et l’absence de l’auteur semblent décider, dans ce cas, du régime d’historicité et donc du refus de captation audiovisuelle. La conséquence de ces choix est de tendre à réduire l’histoire de la justice à ces procès jugés « hors norme », ce qui, en termes de politique publique d’archivage, est difficilement justifiable. D’autant que l’enregistrement est considéré « de droit » lorsqu’il est demandé par le ministère public, ce qui démontre le contrôle exercé par l’institution sur ce qu’elle veut donner à voir. Pourtant, les conditions de l’accès à ces enregistrements ne laissent guère de place aux dérives que l’institution aurait pu craindre d’une diffusion instantanée.

Un dernier élément de contextualisation doit être mentionné. Alors que les dossiers concernant la Deuxième Guerre mondiale disparaissent de l’actualité judiciaire, c’est le contentieux géré par le « pôle génocide » du parquet de Paris et la multiplication des procès portant sur le génocide des Tutsi au Rwanda qui vont reposer la question des conditions de filmage des procès. En effet, la manifestation de l’intérêt des chercheurs pour ces enregistrements, notamment à partir du procès en appel Ngenzi-Barahira en 2018, et l’influence des Archives nationales auprès de l’autorité judiciaire, ont permis d’introduire dans le cahier des charges une évolution notable, infléchissant les options prises depuis 2009. Malgré le cadre plus rigide du tournage, le ministère de la Justice a accepté la possibilité de sortir, dans des situations très exceptionnelles, de la doctrine du « droit fil de la parole », écoutant les requêtes des chercheurs futurs usagers des archives filmées :

« Le réalisateur met à l’image en priorité les personnes qui ont la parole. Toutefois, pour que l’archive audiovisuelle soit la plus complète possible, il convient que le tournage saisisse simultanément dans la mesure du possible les individus et leur coprésence, à savoir non seulement la personne qui est autorisée à parler mais aussi lorsqu’il apparaît pertinent au réalisateur, celle à qui elle s’adresse (champ contrechamp). »

Dans les faits, cette petite marge de manœuvre accordée n’a pas été visible dès les enregistrements de 2018, mais l’évolution de principe demeure intéressante à souligner en ce qu’elle préparait ce qui sera mis en œuvre pour les procès des attentats terroristes de 2015 et 2016.

Filmer et juger la violence contemporaine

« “Des gens jugés par une cour masquée, je ne sais pas ce qu’en retiendra l’histoire !” Par cette phrase lancée au premier jour du procès des attentats de janvier 2015 afin de contester le protocole imposé par la situation sanitaire, Me Coutant-Peyre s’est emparée du malaise qui saisit certains observateurs entrant dans la salle 2.02 du tribunal de Paris, face aux visages masqués des magistrats et aux cagoules des policiers postés dans les deux box des accusés. »71

Le procès des attentats de janvier 2015 (septembre-décembre 2020), celui des attentats du 13 novembre 2015 (septembre 2021-juin 2022) et celui de l’attentat de Nice (septembre-décembre 2022) sont les premiers procès du terrorisme filmés au titre de la loi de 1985. Cela constitue un tournant dans la politique d’archivage audiovisuel de la justice.

C’est par la loi du 9 septembre 1986 que le terrorisme fait son entrée dans la législation française72. Il devient immédiatement un contentieux spécifique et centralisé, avec le recours à un parquet et des juges d’instruction spécialisés. En outre, le contentieux criminel terroriste connaît une exception en matière de composition de la cour d’assises puisqu’il s’agit d’une cour « spécialement composée » de magistrats professionnels, donc sans jury populaire, un dispositif qui s’appliquait déjà depuis 1982 aux infractions militaires et d’espionnage. Ce fait surdétermine l’organisation du procès du point de vue politique, symbolique et pratique : politique, par le choix de centralisation du contentieux terroriste et la mise en œuvre d’incriminations spécifiques, symbolique, par les enjeux mémoriels et pratique, par les contraintes d’une logistique « hors norme » pour assurer le déroulement d’un procès avec 20 accusés, 2400 parties civiles et 300 avocats.

La concomitance avec la loi Badinter qui précède d’un an la loi de 1986, elle-même promulguée quelques mois avant le début du premier procès filmé en vue de la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, celui de Klaus Barbie, est à souligner. Pour autant, les deux processus se sont maintenus à distance. Le choix de renvoyer les affaires de terrorisme devant la cour d’assises spécialement composée a plutôt tendu à éloigner le terrorisme d’une hypothétique intégration au corpus d’archives audiovisuelles de la justice : si le crime contre l’humanité jugé à Lyon en 1987 est considéré comme le sommet de la hiérarchie des crimes et délits contre les personnes (Livre I du Code pénal), le terrorisme est inscrit en 1992 dans le livre IV, celui réunissant les crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique. Les enjeux historiques et mémoriels qui entourent les crimes contre l’humanité, de même que ceux, sociaux, soulevés par les procès AZF et du sang contaminé, n’ont alors pas d’équivalent dans les procès du terrorisme, qui sont d’ordre sécuritaire et ne mobilisent que peu de parties civiles avant le tournant des années 2000 qui voient arriver en justice les procès des attentats de 1995. Et c’est un fait : aucune demande de captation d’un procès du terrorisme n’est soumise à la commission consultative des Archives audiovisuelles de la justice pendant sa période d’existence, ni avant le procès Merah en 2017. Il aura fallu le choc des attentats de janvier et novembre 2015 pour que la donne change.

Le caractère hors norme de ces procès tient à plusieurs facteurs qui ont des conséquences concrètes sur l’organisation de la scène judiciaire et sur la place et le statut des acteurs. Au regard du nombre de parties civiles concernées par les procès des attentats de 2015 (200 pour le procès des attentats de janvier 2015, plus de 2500 pour le procès du 13 novembre 2015), une délocalisation dans un bâtiment non judiciaire avait été envisagée, avant que la symbolique d’un tel renoncement n’amène l’organisation, à titre d’exception, du procès des attentats de janvier 2015 dans le tribunal judiciaire de Paris, puis la construction, dans la perspective des procès du 13 novembre et de l’attentat de Nice, d’une gigantesque salle d’audience au sein de la salle des pas perdus du palais de Justice. Les critiques très vives émises à l’encontre de l’institution judiciaire en 1998, alors qu’était organisé le procès du réseau dit Chalabi dans le gymnase de Fleury-Mérogis, ont sans doute également pesé dans la balance, bien que celui-ci ne comportait pas de parties civiles.

« La piste de l’externalisation a été écartée car les victimes exprimaient le besoin de se retrouver dans un lieu de justice. L’hypothèse de la salle des pas perdus a été retenue et on y a bâti la plus grande salle d’audience jamais construite en France »73.

Le dispositif sécuritaire encadrant ces procès, doublé par les restrictions sanitaires réduisant les capacités d’occupation des salles, a eu en outre une conséquence majeure en terme de publicité des audiences : le public présent dans la salle d’audience principale n’est pas celui des cours d’assises ordinaires, il est principalement constitué par les parties civiles et leurs avocats, auxquels s’ajoutent quelques journalistes, dessinateurs et chercheurs titulaires d’une accréditation délivrée par le PNAT. La publicité de l’audience repose donc à titre principal sur les journalistes spécialisés et dans « les moments forts » sur le complément des journalistes des grandes rédactions de la presse écrite et audiovisuelle. Cette spécificité confère à l’enregistrement audiovisuel une fonction qui dépasse la seule notion d’archivage : il garantit une visibilité future à des regards interdits, de fait, de salle d’audience lors du procès.

Attentats de janvier 2015 : premier procès pour terrorisme filmé

Répondant à la demande du PNAT, le président de la cour d’appel de Paris autorisa l’enregistrement intégral du procès des attentats de janvier 2015. Il justifia cette décision par le fait que ces attaques « ont été les premières d’une série d’actions à caractère terroriste dans les mois qui ont suivi et qui ont endeuillé la France », que les événements avaient « profondément marqué l’histoire du terrorisme national et international » et engendré un retentissement et une émotion qui « ont largement dépassé les frontières en raison des symboles visés : la liberté de la presse, l’État et ses représentants ainsi que la communauté juive »74.

L’historicité était au cœur même des discours publics et médiatiques. Ce sera également le cas dans l’argumentaire du Premier président de la cour d’appel de Paris, Jean-Michel Hayat, dans son ordonnance autorisant le filmage du procès des attentats de novembre 2015 pour ces crimes qui ont « profondément marqué l’histoire du terrorisme national et international » : « l’enregistrement de ce procès permettra précisément de démontrer devant l’Histoire comment une démocratie a été conduite à juger des accusés pour des faits criminels terroristes ».

Mais, parce qu’il est inaugural, le procès des attentats terroristes de janvier 2015 marqua une rupture nette avec les procès antérieurs. Car, avant même que le procès ne commence, le ministère de la Justice dut en effet résoudre la problématique d’une audience retransmise et suivie depuis plusieurs salles, simultanément, tout en étant enregistrée au titre des archives audiovisuelles de la Justice. La question fut de savoir si l’enregistrement audiovisuel de la justice serait « suffisant » pour répondre au besoin immédiat d’information à transmettre dans d’autres salles. En répondant par l’affirmative, le filmage numérique devint un élément intrinsèque de l’organisation du procès et non plus uniquement une archive. La médiation préalable qui se mit en place entre les acteurs de l’enregistrement, ministère de la Justice, Archives nationales et président de l’audience, devint un temps supplémentaire précédant la validation du cahier des charges.

Plus qu’une retransmission en temps réel dans trois salles (2.03, 2.04, 2.13) situées sur le même plateau que la salle d’audience principale (la salle 2.02, qui a coutume d’accueillir la 16ème chambre correctionnelle jugeant notamment les filières djihadistes) et un auditorium au rez-de-chaussée, c’est un procès interactif qui s’organisa : possibilité était faite aux avocats de parties civiles installés dans l’une des trois salles secondaires de poser des questions à l’intervenant de la salle principale. Dans les faits, peu de questions ont été posées par cette voie, en raison de l’inconfort et du caractère inhabituel de ce dispositif, mais à chaque tour de questions, le président interrogeait les salles secondaires une fois toutes les questions posées au sein de la salle principale. Quelques problèmes de connexion, notamment audio, se sont produits.

Alors que l’aile sud du deuxième étage du tribunal était ainsi réservée aux seuls accrédités, l’auditorium du rez-de-chaussée était ouvert au public pour qu’il puisse assister à distance au procès, celui-ci diffusant le film « tourné-monté » destiné à rejoindre les archives audiovisuelles de la justice. Les 280 places disponibles à l’origine ont été divisées par deux en raison du protocole sanitaire lié à la Covid, et l’aile gauche entièrement réservée à la presse et aux quelques chercheurs qui avaient reçu une accréditation. Cette situation particulière a accentué la fragmentation déjà très forte de l’espace en raison de l’usage de la retransmission audiovisuelle : au sein de cette même immense salle, des « accrédités », assis sur la partie gauche, étaient libres d’utiliser ordinateurs et téléphones mobiles, tandis que le public lambda était soumis à l’interdiction d’utiliser des moyens de communication.

L’atmosphère « digne d’un cinéma » que conférait l’auditorium a sans doute contribué à davantage d’incidents quant au respect des règles que dans les autres salles. Une tentative de filmage par un journaliste a été relevée, de même que divers incidents dans le public, pour un téléphone sorti ou des réactions trop bruyantes. Mais une sociabilité particulière s’y est instaurée, depuis la queue qui s’établissait devant la salle le matin, composée d’habitués, d’étudiants et de public ponctuel, jusqu’aux rangs des journalistes dont certains se sont établis à la même place durant toute la durée du procès, profitant de l’écran géant permettant d’entrevoir le moindre détail du film projeté et en raison du confort des sièges et des prises électriques individuelles. De fait, les live-tweet étaient davantage rédigés depuis la salle d’audience, les journalistes y observant toutes les dimensions du procès et de ses formes de sociabilités.

Pour le public, le résultat n’en demeurait pas moins saisissant. L’angle de vue y différait de celui de la salle d’audience, l’enregistrement lui permettant de scruter les témoins de face et non plus de dos comme dans la salle d’audience, et les accusés lui faisant également face et n’étant plus seulement aperçus de profil et lointains. Mais le public pouvait également prendre conscience des conditions de filmage, de cette caméra restant orientée sur la personne qui parle et ne faisant que peu de hors-champ (bien que ceux-ci étaient désormais autorisés par le cahier des charges). Certains événements d’audience ne seront connus que relatés par la presse ou par les tweets, mais non filmés parce que « ne constituant pas directement le procès ». Certains journalistes ne s’y trompèrent pas et entamèrent un ballet entre l’auditorium et la salle d’audience principale pour ne pas manquer « l’ambiance » que les archives historiques n’ont pas vocation à restituer, la plupart finissant par adopter une place qui n’évoluera guère durant les semaines de débats.

Ce procès a en outre été marqué par la question de l’usage à l’audience des images de violence. Le 7 septembre 2020, à l’aube de la deuxième semaine d’audience, furent projetées à l’audience des images de l’attentat commis à la rédaction de Charlie Hebdo, lors de l’exposé d’un enquêteur. Bien que leur caractère « choquant » ait été annoncé au préalable, laissant le choix aux parties civiles présentes de sortir de la salle ou de rester, ces images « glaçantes75 » saisirent tous les acteurs présents ce jour-là. Elles se composaient d’une part de photographies prises par la police lors de son arrivée sur les lieux, montrant les corps des victimes aisément reconnaissables et le sang qui avait envahi les lieux, et d’autre part d’extraits de films capturés par les caméras de vidéo-surveillance alors installées à l’entrée de la rédaction du journal. Muets, ces extraits montraient toutefois l’arrivée des terroristes, la prise en otage de la dessinatrice Corinne Rey qui tape le code d’entrée, le tir de kalachnikov sur le webmaster Simon Fieschi, puis une minute et quarante-neuf secondes au cours desquelles Chérif Kouachi disparaît du champ de la caméra en direction de la salle où se tenait la conférence de rédaction puis revient après avoir abattu neuf des participants à la réunion et le garde du corps de Charb. Une deuxième vidéo montrait Chérif Kouachi s’adresser à Sigolène Vinson, épargnée, et celle-ci se diriger vers la fenêtre une fois les tueurs partis. La presse pointa immédiatement l’immense violence de ces images, qui amène en effet à s’interroger sur leur usage en cour d’assises, à la fois au regard de la dignité des victimes ainsi exposées, de la sensibilité des parties civiles confrontées à ces visionnages, des représentations des « bourreaux » ainsi montrés dans la commission de leur crime qu’ils estiment porteur d’un message politique, et à l’intérêt probatoire de ces images. Les débats qui se portèrent l’année suivante sur la question de la projection des photographies policières prises le 13 novembre 2015 au Bataclan et de la diffusion d’extraits d’enregistrements sonores de l’assaut au sein de la salle de concert, furent d’évidence marqués par cet épisode.

Les archives audiovisuelles de la Justice comme auxiliaire de justice au procès V13

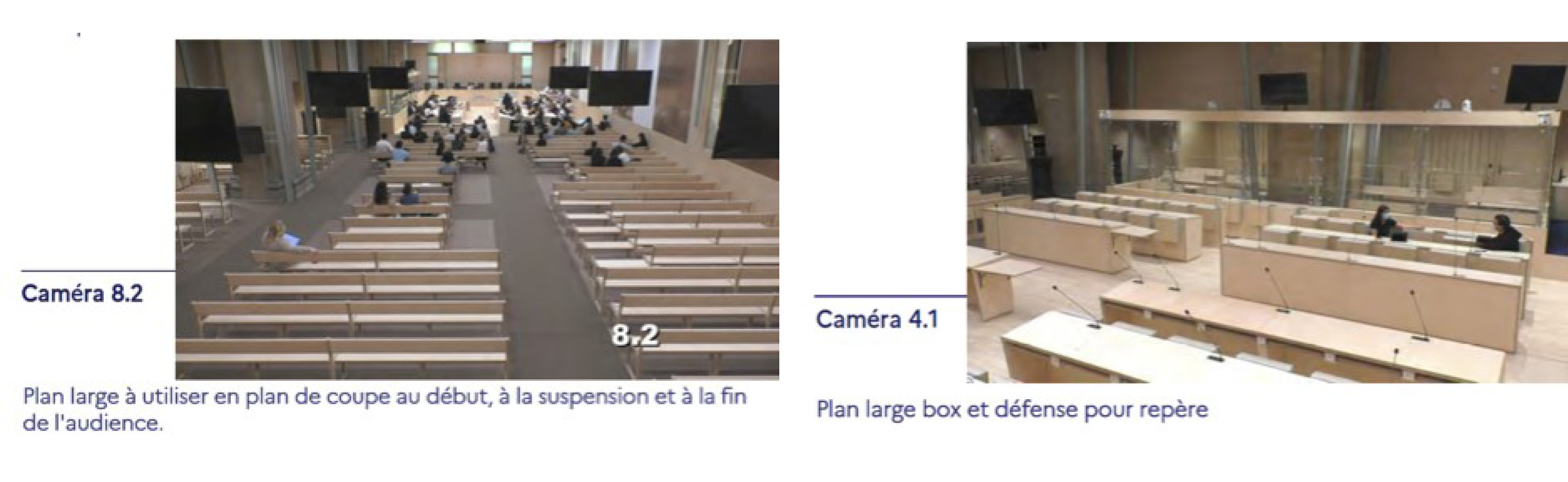

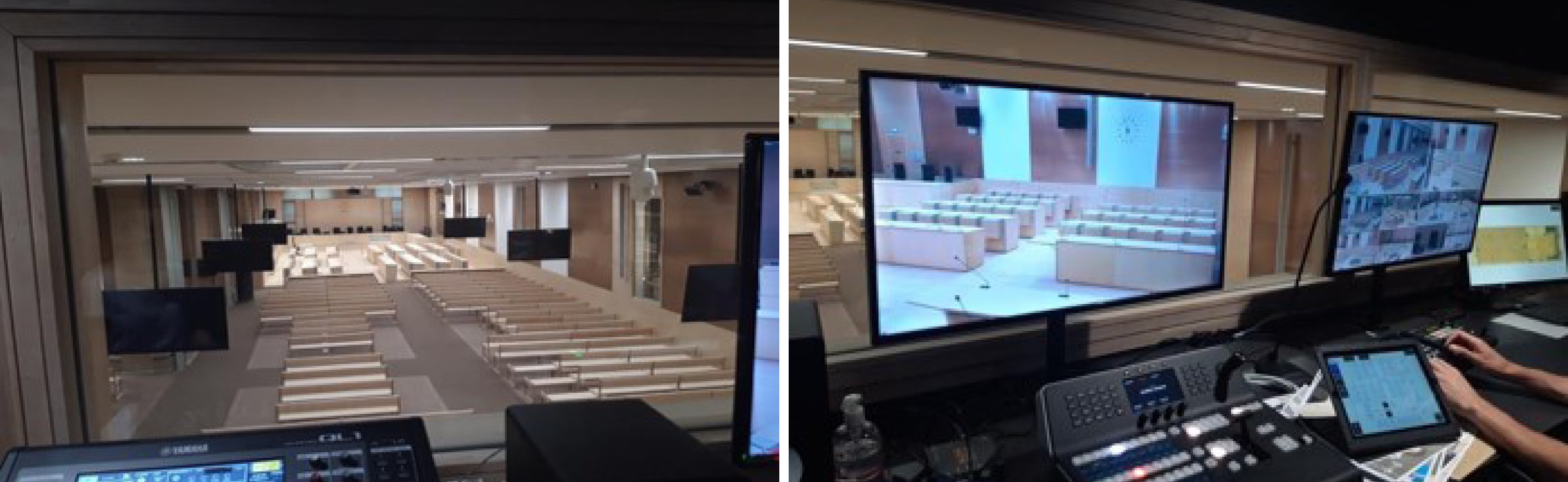

La salle d’audience « grands procès », un bloc au sein de la salle des Pas perdus du palais de Justice de Paris.

Sans revenir sur le dispositif technique mis en place pour l’enregistrement des archives audiovisuelles de la Justice au procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 dit V13, il s’agit ici de mettre en valeur les évolutions les plus notables du filmage du procès et de sa diffusion dans différents espaces du palais de Justice. Ceci permettra de dresser quelques pistes de réflexion sur la nouvelle économie visuelle élaborée durant ce procès et notamment de questionner la fragmentation de la scène judiciaire et l’isolement des différents protagonistes du procès qui bouleversent l’oralité des débats et inhibent les effets sensibles de la coprésence des parties au sein du prétoire.

Sanctuarisation et fragmentation de la scène judiciaire

Premier effet du caractère « hors norme » de ce procès, la scène judiciaire n’est plus unique mais fragmentée, le public habituel des salles d’assises n’accédant à l’audience qu’à distance dans une salle à l’autre bout du palais de justice. Pour des raisons de places mais aussi de sécurité, l’enceinte du Palais de Justice a été scindée en deux espaces : l’un accessible uniquement sur accréditation (la rue de Harlay), l’autre ouvert au public (le boulevard du Palais). On y accède donc en fonction de son statut : avec badge (parties civiles et avocats, journalistes, chercheurs) ou sans badge (« le public »). Ce « public sans badge » accède au palais par l’entrée de la sainte Chapelle alors que les parties civiles, les avocats, les journalistes accrédités, les chercheurs et les équipes d’organisation entrent de l’autre côté du palais par la place Dauphine, entrée exceptionnellement ouverte pour l’occasion.

Dans l’enceinte réservée au public accrédité, quatre salles ont été reliées par le même système de vidéodiffusion.

- La salle d’audience « grand procès » qui peut contenir environ cinq cent personnes ;

- Une salle située sur le côté de la salle d’audience principale, réservée aux parties civiles qui ne souhaiteraient pas suivre le procès depuis la salle d’audience ou qui en seraient empêchées les jours de grande affluence (1ère chambre dite « chambre dorée ») ;

- Une salle réservée aux avocats ;

- La salle des Criées, réservée aux seuls journalistes, chercheurs et archivistes.

Salle des Criées du palais de justice de Paris. L’écran de retransmission du « flux d’archives » et les deux écrans présentant une vue permanente sur le box (à gauche) et sur les bancs des avocats de parties civiles (à droite) (photographie Antoine Mégie, journal de bord ProMéTe). Les images de ces deux écrans ne sont pas enregistrées et conservées.