L’histoire de l’École des hautes études en sciences sociales plonge ses racines dans les deux décennies de l’après-guerre, quand la France doit réinventer une politique de l’enseignement supérieur et de la recherche. Charles Morazé est l’un des inventeurs de cette politique, et on le retrouve tout aussi bien dans la préfiguration des « sciences sociales » telle que l’EHESS les mettra en œuvre que dans la recherche du lieu central – le 54, boulevard Raspail – où elle trouvera son site. Ses Mémoires1 en témoignent. Dans un tout prochain article, nous reviendrons sur la Maison des sciences de l’homme, où nous retrouvons aussi Charles Morazé aux côtés de Fernand Braudel.

L’apparition de la VIe section (Sciences économiques et sociales) de l’École pratique des hautes études (EPHE) par décret du 3 novembre 1947 a une longue préhistoire : le projet d’une nouvelle section de l’EPHE sur les sciences sociales, proposé fin 1929 par l’ethnologue Marcel Mauss à la Fondation Rockefeller et refusé par celle-ci, l’expérience intellectuelle vibrante des Annales d’histoire économique et sociale fondée au début de la même année 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre après plusieurs années de travaux d’approche, la réalisation de l’Encyclopédie française. Marc Bloch est assassiné par les nazis en 1944. Lucien Febvre est le premier président de la nouvelle VIe section, et il va immédiatement s’appuyer sur Fernand Braudel.

Mais un autre homme, plus jeune et déjà estimé pour ses premiers travaux, est intervenu, dont les efforts et l’agilité ont permis la mise sur pied de la nouvelle institution de recherche, d’enseignement de la recherche et de formation d’hommes et de femmes d’action : Charles Morazé (1913-2003). Historien de l’économie et de la société, il est recruté comme enseignant par l’École libre des sciences politiques (créée en 1872) sous l’Occupation, en 1941. Il rencontre Marc Bloch réfugié et résistant à Fougères. Celui-ci l’envoie à Lucien Febvre, qui lui demande de l’aider à assurer la parution des Mélanges d’histoire sociale, nom de guerre des Annales. À la Libération, Morazé est élu directeur d’études à la section des sciences historiques de l’EPHE puis Lucien Febvre le nomme au comité de direction des Annales et bientôt codirecteur. En 1946, à l’issue de rencontres avec des responsables de la Fondation Rockefeller, du ministère de l’Éducation nationale et de rencontres avec le CNRS et la nouvelle Unesco, le voici entrepreneur intellectuel : il répond au besoin simultané d’une nouvelle approche de l’économie et d’un lieu intellectuel pluridisciplinaire en suggérant la fondation d’une Section des sciences économiques et sociales et négocie avec toutes les parties prenantes les caractéristiques et les moyens de celle-ci. L’opération réussit. De nombreux économistes vont être recrutés, souvent comme cumulants. Morazé n’obtient pas la direction du Centre d’études économiques qui va être créé dans la section, mais son premier voyage aux États-Unis le convertit à l’idée d’aires culturelles, dont il est un des pères, avec de fortes différences entre l’Amérique et la France.

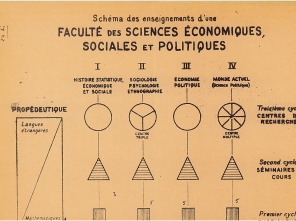

On retrouvera Morazé, toujours gaulliste, à d’autres moments importants, comme appui au projet de Faculté des sciences politiques, économiques et sociales élaboré par Fernand Braudel à partir de 1956, comme facilitateur administratif et politique de l’obtention par Braudel du site de la redoutable prison militaire du Cherche-Midi (1833-1964), et comme membre fondateur de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH).

Ses Mémoires inachevés sont publiés après sa mort, par Fayard en 2007. Ils donnent à voir la variété de ses centres d’intérêt, de ses activités, de ses voyages et de son œuvre. Nous en donnons ici des extraits2 qui éclairent d’un jour très vif l’extraordinaire « constellation » que la Libération rend possible pour ouvrir et remodeler l’enseignement supérieur et la recherche en France sous le signe de ce que nous appelons aujourd’hui les sciences sociales. Les archives personnelles de Charles Morazé ont été données par lui aux Archives de la FMSH. D’autres archives concernant son activité universitaire se trouvent aux Archives de l’EHESS, à l’Humathèque, aux Archives nationales et aux Archives de l’École Polytechnique. On peut voir et entendre Morazé dans un DVD de la série Savoir et mémoire créée et dirigée par Marc Ferro, intitulé « La logique dans l’histoire » (1994), qu’accompagne une notice de 60 pages.

Patrick Fridenson

Charles Morazé, Un historien engagé. Mémoires, Paris, Fayard, 2007.

Extraits

P. 170-1783

La venue au jour de la VIe section naît d’une conjonction, celle d’une faiblesse provisoire des défenses corporatistes et d’un besoin immédiat de couvrir certains domaines par trop encore inexplorés. Quand Frédéric Joliot-Curie est appelé à transformer l’ancienne Caisse de la recherche (instituée par le Front populaire) en un Centre national de la recherche scientifique, il me désigne comme membre d’une commission nommée pour l’ensemble des sciences économiques et sociales. Y siègent à la fois des économistes, des philosophes, des géographes et même certains juristes : il faudra des années pour qu’à ce fourre-tout succèdent plusieurs commissions élues par spécialités allant de la psychologie aux sciences politiques en passant par l’anthropologie.

[…]

À la Libération, la direction générale de notre Enseignement supérieur avait été confiée à Pierre Auger4. Nous nous étions immédiatement liés d’amitié lors de la conférence constitutive de l’Unesco5 dont il dirigerait par la suite le département scientifique. Ce spécialiste du rayonnement cosmique, l’un des premiers que j’ai consultés sur ce d’où proviennent les physiques et sur ce qu’elles deviennent, me fait connaître des physiciens associés ou proches du Manhattan Project auquel lui-même n’a pas participé. Esprit averti de tout, il aborde les sciences en philosophe. Ce physicien des rayons cosmiques use du « tu », comme d’usage dans les laboratoires. Ce tutoiement, auquel je m’habitue sans l’avoir jamais pratiqué auprès de mes plus confiants patrons et amis littéraires, rend plus intimes, plus franchement ouvertes nos rencontres répétées. Un bon mot qu’il aime répéter et qui cache une philosophie : « Si on qualifie certaines sciences d’exactes et naturelles les autres seraient elles inexactes et surnaturelles ? ». Cet humour m’enchante.

Lors de cette même conférence constitutive un observateur attentif s’intéresse aux membres de la délégation française. John Marshall s’adresse à Pierre Auger qui me l’adresse... Il est un envoyé de la fondation Rockefeller désireuse de faire quelque chose en Europe et surtout en France. Un peu déçu par les résultats de l’institut économique Rist6, subventionné dès avant-guerre, elle s’est tournée vers les Sciences Po[litiques] et cherche ailleurs. Je parle de l’École pratique des hautes études [qui] l’intéresse que, para-universitaire, elle échappe à nos cloisonnements en facultés. Ses cinq sections vont des mathématiques aux sciences religieuses. Ainsi l’a voulu Victor Duruy son fondateur, inquiet de constater que, au contraire de l’Allemagne, la France d’avant 1869 ait privilégié le discours magistral au détriment de la recherche, théorique et expérimentale. À ce large éventail manque pourtant une flèche : Duruy avait bien prévu qu’il existât une section de sciences économiques. Mais celle-ci, restée lettre morte (tant nos économistes de la chaire avaient de longtemps préféré l’exposé doctrinaire aux analyses concrètes), avait été occupée par les sciences religieuses au moment où la séparation de l’Église et de l’État avait aboli, au profit du privé, les facultés de théologie. Pourquoi ne pas réparer cette lacune et cette usurpation occasionnelle en ajoutant une VIe section conforme aux premières intentions du fondateur ? Et comme, depuis Napoléon III, s’est développée une sociologie propre à fournir des bases aux observations et inductions relatives aux activités productrices, distributrices et monétaires, pourquoi cette nouvelle section n’assumerait-elle pas l’enseignement de la recherche tant dans le social et le culturel que dans l’économique ?

John Marshall est aussitôt séduit, d’autant plus que ses mandants répugnent à créditer des gouvernements. Certes l’École relève du ministre, mais, parallèle aux hiérarchies universitaires, elle jouit d’un peu plus d’autonomie. Un accord de principe est bientôt obtenu sous réserve d’inventaire.

[…]

D’abord chargé des orientations économiques, j’envisage de faire appel à des personnalités de très haut rang (M. B. et L. B.7, experts en matière d’énergie, de transports, et de leur prix) qui acceptent de former des disciples capables de leur succéder en peu d’années. Mais sans doute ne vais-je pas assez vite puisque me parvient bientôt, à Tours, un message de Jean Meynaud8 auquel on vient d’offrir de me remplacer. Jean Meynaud – un ami et secrétaire général des Sciences Po[litiques] – est un intelligent bourreau de travail. Le choix me semble judicieux : les écoles vont travailler en bon accord. Me voici délivré de dossiers et de comptes à rendre.

[…]

Un souvenir qui amuse encore la moindre de mes vanités. Depuis que la VIe section existe, ces séminaires envahissent les salles de la IVe et rendent inaccessible leurs bibliothèques spécialisées. Mario Roques me harcèle, presque chaque semaine : quand donc évacuerez-vous les lieux indispensables à nos éruditions et assiégés par vos « bavardages » ? Ce problème des locaux sera (avec celui du Centre économique après le retrait de Jean Meynaud) un des plus lancinants que devra affronter Fernand Braudel.

P. 324-328

La VIe section de l’École pratique des hautes études était toujours sans feu ni lieu, dispersée qu’elle était en morceaux installés de bric et de broc dans divers quartiers de Paris. Le fait d’avoir envahi jusqu’aux combles la rue de Varenne n’avait pas désempli les salles des autres sections infortunées d’avoir à héberger, plutôt mal que bien, des éléments épars de leur encombrante cadette. Mais enfin, un havre plus rassurant que suffisant promettait de s’ouvrir : la Maison des sciences de l’homme.

On l’attendait depuis plus de quinze ans. Le principe en avait été décidé et les crédits ouverts dès l’époque de Jean Berthoin9 – ayant pris fait et cause pour un projet que son directeur de l’Enseignement supérieur, Gaston Berger, avait fait sien.

L’initiateur de l’affaire : Fernand Braudel. Nos relations sont, depuis des mois, très espacées quand il vient me voir. Il sait l’amitié que me porte Gaston Berger depuis que Lucien Febvre, dès la Libération, nous a présentés l’un à l’autre. Chacun dit que je suis au mieux avec le nouveau ministre. Il m’explique son désir de disposer d’un grand immeuble et peut faire valoir un parfait argument : la fondation Ford est d’accord pour fournir les importants crédits d’une bibliothèque de dimension européenne, pourvu que Paris en prenne le logement à sa charge. Pourquoi un organisme de plus, quand locaux et ouvrages seraient si bien à leur place dans la VIe section de l’École pratique ? Braudel craint de ne rien obtenir de l’État s’il ne sollicite que pour l’institution qu’il préside. Les chances seront plus grandes si, à la même demande, d’autres parties prenantes sont associées, notamment les Sciences politiques et les facultés de lettres et de droit. Je crains que ce soit forger des chaînes à mauvais compte, mais m’engage à défendre la cause d’une Maison des sciences sociales, que je préfère intituler Maison des sciences de l’homme, appellation moins restrictive et moins suspecte.

Aussitôt fait que dit. Le ministre gagné charge son directeur de réunir un comité composé selon les indications de Braudel. Après que, boulevard Saint-Germain – dans l’immeuble alors réservé aux relations internationales et où Gaston Berger est logé – les discussions eurent trop traîné, je prépare un projet de statut conforme à la loi de 1901 sur les associations. Peu d’heures suffisent à une adoption, après quoi, entre le nouvel organe et le ministre, un échange de lettres définira l’essentiel des missions et garantira la pérennité des moyens, tout d’abord pour construire.

Gaston Berger recommande un projet grandiose : on installera sur le plateau de Palaiseau (déjà lui) une tour-bibliothèque faite de millions de volumes ; s’y embrancheront, en étoile, autant de groupes de bureaux, ateliers et salles de conférences nécessaires à toutes les spécialités et, pour chacune, à la mesure de leurs fonctionnalités. Déjà j’erre – comme douze ans plus tard – sur des champs de betteraves et des chemins boueux destinés à devenir de hauts lieux de savoir. On vante la proximité de vastes conurbations en projet, ainsi que l’extension des réseaux de transport qui ne manquera pas de s’ensuivre. De pressantes argumentations, je ne retiens que celle le plus souvent répétée par le directeur : assez loin de Paris, on ne parquera plus sa voiture « au son » – le bruit des pare-chocs heurtés – ce qui implique que le marché automobile soit à portée de bien des utilisateurs, et laisse sous-entendre que le prix du terrain est, là, encore relativement bas. Quelques heures d’enquête téléphonique me convainquent que les hauts mandarins ne goûtent nullement ce séjour à la campagne, à laquelle ils préfèrent Paris et mieux encore son Quartier Latin.

À comparer les traitements moyens des maîtres et collaborateurs scientifiques de Polytechnique avec ceux des sociologues nichés non trop loin de la Sorbonne, on comprend que soient inégaux les goûts pour de si radicales délocalisations. Quant à l’encadrement militaire de la rue Descartes, il ferait beau voir que ses gradés de tout échelon rechignent devant des changements d’affectation. Même pour eux, des logements de fonctions sont promis ; il n’en est pas question pour les administrés d’un ministère toujours à court de ressource. Une conclusion s’impose : Palaiseau soit ; mais à la condition qu’une « antenne » de taille suffisante soit ouverte au cœur intellectuel de la capitale.

Par bonheur, peu de semaines passent avant que Gaston Berger ne vienne m’annoncer une heureuse nouvelle. Les armées, ne voulant plus de la prison du Cherche-Midi, l’ont offerte à la Justice ne sachant qu’en faire et l’offrant à son tour à l’Éducation. Cette trop fameuse prison, je la connaissais de longtemps. M’enchante qu’à ces geôles soit substitué un lieu d’accueil pour toutes les sortes d’humanismes : un échange interministériel de lettres règle – à ce qu’il paraît – la question.

Aubaine dont je mesure la valeur au souvenir de mes précédentes déconvenues. J’avais suggéré à André Siegfried10 que le Musée social fût intégré au patrimoine de la rue Saint-Guillaume, que le décret constituant la Fondation avait engagé ou autorisé à favoriser le développement d’activités d’un type non très différent du sien. Mais André Siegfried ne tenait pas trop à dénouer son musée des liens tissés par sa méritoire famille. Par la suite, la rue de Varenne entre rue, cour et jardin avait été à vendre pour un prix dérisoire ; oui, mais la Sainte Enfance y prétendait et Gabriel Le Bras, conseiller pour les affaires vaticanes n’était pas des mieux placés pour permettre au président de la VIe section – dont l’historien du droit canon était un membre des plus respectés – de se porter concurrent. Autre échec : la fondation des Sciences Po[litiques] disposait d’un capital boursier qu’elle pouvait avantageusement investir dans la réflexion d’un immeuble en face. Pourquoi ne pas trouver là quelques places convenant à la section, qui contribuerait au financement ? Oui, mais l’accord péniblement élaboré réduit la solliciteuse à la portion congrue, à laquelle elle renoncera même au bout de peu d’années. Enfin, une quatrième tentative avait connu un triste destin. Occupé par une clinique, un assez charmant hôtel, rue de la Chaise, allait être mis en vente par ses propriétaires. Le prix ne paraît pas déraisonnable, sauf aux Domaines qui chipotent sur quelques 10%. Rengagement de mal, un comité de défense du site s’oppose à ce qu’on y ouvre une école qui s’était pourtant engagée à respecter bâtiments et jardins. Ma discussion avec un haut fonctionnaire domanial tourne au burlesque : il reconnaît que l’achat à prix demandé ne serait pas au désavantage de l’État mais ajoute que l’administration « n’est pas là pour faire de bonnes affaires ». La décision bureaucratique étant fermement arrêtée, il ne me reste qu’à souhaiter, en me retirant, que l’État ne réserve pas à de mauvais placements seulement l’argent du contribuable.

Aujourd’hui, qui se promène rue de la Chaise peut constater ce qu’il advint du site qu’on a voulu défendre. De l’hôtel historique et de son jardin, plus rien de visible derrière une façade construite par des promoteurs et revendue par appartements à des prix en rapport avec celui du terrain, acquis presque au triple de celui trouvé trop élevé par les domaines.

À l’arrière-plan de ces échecs qui et quoi ont joué ? Fernand Braudel m’a parlé d’une hostilité résolue au développement de la VIe section. D’autres m’ont dit avoir redouté les ambitions de son président, dont j’apprendrai en 1985 qu’il avait en tête d’être le premier doyen d’une première faculté de sciences sociales. Projet que, si je l’avais connu j’aurais de mon mieux secondé, pourvu que la mission et le programme répondissent effectivement à d’évidentes nécessités.

Évoquer ces difficultés fait comprendre que ni l’arrivée du général [De Gaulle] ni celle de Christian Fouchet ne mettent au bout de leurs peines les bénéficiaires théoriques du Cherche-Midi. Entre 1954 et 1960, la justice s’est ravisée ; et comme, d’une administration à l’autre, il n’est pas de contrat qui vaille comme entre particulier, tout est à reprendre. Michel Debré, Premier ministre, offre une compensation aux gardes des sceaux : on construira une école de la magistrature à Bordeaux.

Enfin, les bulldozers s’attaquent aux vieux murs pour faire place à l’immeuble de verre conçu par l’architecte du rectorat. Une belle nuit, deux appels téléphoniques me réveillent. Le second, de Fernand Braudel, confirme ce que vient de m’apprendre son adjoint Clemens Heller dans cette affaire. Le travail de démolition a dû être interrompu quand les machines se sont trouvées en face d’immeubles, construits dans la cour de la prison pour la conservation du fichier judiciaire et le logement des magistrats. Ces bâtiments ne figuraient pas sur l’inventaire, pour la bonne raison que, élevés par une main d’œuvre prisonnière avec des matériaux payés sur les crédits de fonctionnement, ils étaient sans existence réglementaire. Fouchet, harassé, confie l’étrange dossier à son directeur de cabinet, un préfet peu désireux de heurter de front un ministère de la Justice faisant litière d’engagement. Fernand Braudel se dépense sans compter, mais en vain. Fouchet m’avise qu’il ne peut faire mieux que Salomon : l’immeuble en vert sera bien construit tel que prévu, mais moitié en sera provisoirement concédé aux bureaux désirés par la place Vendôme.

Des vastes ensembles initialement prévus à Palaiseau à la moitié de l’« antenne » sise au Cherche-Midi, il aura fallu beaucoup déchanter. N’empêche que quinze ans de patience et d’efforts n’auront pas été entièrement vains : la Maison des sciences de l’homme existe ; elle ouvre enfin ses portes.

Les premières assemblées générales de l’association Maison des sciences de l’homme avaient-elles eu trop peur qu’elle fût l’amorce d’une faculté des sciences sociales ? Elles ont décidé que la Maison ne comporterait pas de salles de cours, moins encore d’amphithéâtres ; tout au plus une ou deux salles de réunion. Gaston Berger – initiateur de recherches prospectives exposées dans un bulletin périodique dont la publication ne survivrait pas à son fondateur – escomptait des mathématiques appliquées au calcul opérationnel qu’elles rendissent vraiment scientifiques les analyses conjoncturelles : au sous-sol, un ordinateur ; en un étage, un fort groupe de mathématiciens qui se révélerait bientôt en peine de clientèle. Prendra le premier rang de ces « services communs » une bibliothèque si bien gérée que, pour rare qu’il soit, un livre commandé est obtenu à bref délai.

Le reste des locaux abritera des « centres » choisis par le conseil devenu entre-temps celui d’une fondation. L’avantage de n’avoir à choisir que des organismes déjà constitués et continuant de dépendre de leurs institutions mères est d’épargner au nouvel établissement d’avoir à élire des personnes, élections trop souvent occasions d’intrigues et de rivalités entre groupes de pression. En outre, rien n’empêche l’administrateur – Fernand Braudel, auquel le conseil d’administration ne refusera pas son aval – d’offrir ces instruments de travail à des exclus des choix électoraux d’autres institutions, ainsi qu’à nombre d’étrangers invités grâce à un budget géré selon la comptabilité privée, sauf contrôle public pour la part de crédits consentis par l’État. Cette relative liberté d’allure va bientôt permettre l’essor d’un service de publication hors de pair.

La Maison répondra-t-elle aussitôt aux espoirs de ses fondateurs ? Son statut lui interdit d’intervenir dans les programmes des centres qu’elle héberge. On avait escompté qu’à les faire voisiner les diverses disciplines se connaîtraient mieux les unes les autres, et que s’en dégagerait spontanément quelque stratégie globale pour faire sortir les sciences de l’homme de leurs impasses. Il n’y paraît pas dans les procès-verbaux d’un conseil des directeurs conçu à cet effet : on y discute de bricoles plus que de problématiques du savoir. N’empêche que, le chemin étant court d’une porte à l’autre, et un bulletin informant les uns de ce que font les autres, les conditions sont réunies pour que des partisans du transdisciplinaire puissent le mettre en pratique.

Dans les tourments et les brumes brouillant les pistes des explorateurs de la condition humaine, la Maison est un havre de ralliement, et une chance offerte à la concertation […].

Notes

1

Charles Morazé, Un historien engagé. Mémoires, Paris, Fayard, 2007.

2

Nous remercions Mme Elena de Gourcuff, ayant-droit des mémoires de Charles Morazé, d’avoir autorisé la publication de ces extraits.

3

Les notes sont de la rédaction.

4

Pierre Auger (1899-1993), directeur de l’Enseignement supérieur de 1945 à 1948.

5

Du 1er au 16 novembre 1945.

6

Charles Rist, fondateur de l’Institut scientifique de recherches économiques et sociales en 1934.

7

M.B. est vraisemblablement Marcel Boiteux, économiste mathématicien, qui entre à EDF en 1949 et en deviendra le directeur général puis le président. L.B. n’a pu être identifié. Sur l’histoire des économistes à la VIe section, voir Serge Benest, Recomposition de l’ordre disciplinaire et analyse des faits économiques : le cas de la VIe Section et de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, thèse de doctorat de sciences économiques, Université Paris-Saclay, 2019, accessible en ligne.

8

Jean Meynaud (1914-1972), diplômé de l’École libre des sciences politiques, docteur en droit, est nommé maître de conférences à l’École en 1942 puis élu professeur de sciences économiques à l’Institut d'études politiques en 1948. De 1946 à 1954 il est le premier secrétaire général de la Fondation nationale des sciences politiques. En 1950 il est un des neuf fondateurs de la Revue économique. Parmi ceux-ci, on trouve Fernand Braudel et Ernest Labrousse. En 1951 il est le premier rédacteur en chef de la Revue française de science politique. Directeur d’études cumulant à la VIe section, il devient le spécialiste de l’étude des groupes de pression et de la technocratie.

9

Jean Berthoin, ministre de l’Éducation nationale de 1955 à 1959.

10

André Siegfried, second Président du Musée social après la mort de son père, Jules Siegfried. Sur le Musée social, Janet Horne, Le musée social : aux origines de l’Etat-providence, Paris, Belin, 2004.