Sciences sociales en danger ? Nous nous sommes beaucoup interrogés sur la tournure alarmiste, défensive, de cet intitulé. Il ne nous plaisait pas et cependant, il nous a paru inévitable. Le point d’interrogation, comme il arrive souvent, a fait office de modulation, signe que nous ne voulions pas tout confondre dans un unique cri d’alerte. C’est que, quant à ces dangers mêmes, une mise au clair s’imposait d’abord. À cela, la seule tâche, si indispensable soit-elle, de l’énumération et de la dénonciation ne peut évidemment suffire. Il importe d’identifier ce que ces dangers ont de spécifique, de pluriel, d’irréductible, et surtout de nouveau dans la situation présente. Cette situation est aussi bien contextuelle, liée aux conditions sociales et politiques dans lesquelles le travail en sciences sociales se conduit aujourd’hui à travers le monde, que structurelle, liée à ce que ces sciences sont devenues et à leur logique interne, à la façon dont elles construisent aujourd’hui leurs connaissances. Le point incontestable, c’est que la perception des dangers est vive dans nos corps de métier, et qu’elle se manifeste sur plusieurs fronts, internes et externes au champ scientifique. Ce qui est également clair pour la plupart des acteurs, c’est ce que ces dangers ont de commun : ils se configurent à l’intérieur du rapport, jamais complètement pacifié et inévitablement problématique, entre savoir et politique, pratique savante et pratique politique.

Soulignons une chose : nous parlons ici des sciences sociales, spécifiquement. Cela étant, nous ne méconnaissons pas que le caractère problématique du rapport entre savoir et politique vaut pour tout savoir – étant entendu que tout savoir recèle un pouvoir propre, ne serait-ce que parce qu’il s’impose et agit sur l’opinion, de sorte que ce pouvoir singulier ne peut pas ne pas entrer en tension avec les différents pouvoirs institués, qu’ils s’incarnent dans l’État, l’administration et les pouvoirs publics, ou qu’ils procèdent de composantes plus ou moins organisées et influentes de la société civile. Que les deux forces puissent couramment confluer, articulant logiques politiques et logiques économiques, puissance publique et intérêts sectoriels et privés, ne fait que compliquer et intensifier les contraintes en jeu.

Toutefois, pour ces savoirs particuliers qui prennent les phénomènes sociaux pour objet, en dégagent la trame passée et présente, investissent des aires culturelles distinctes sur la base d’enquêtes empiriques qui se veulent rigoureuses et d’un comparatisme qui se veut contrôlé, on peut dire que la tension est au plus haut. La raison se conçoit facilement : c’est que les pouvoirs institués, à l’époque moderne, ne peuvent pas écarter de leur propre légitimation la connaissance rationnelle et objective des processus sociaux sur lesquels leur action s’exerce. C’est pourquoi, si difficile soit le contexte, le genre de connaissance que nous représentons existe, persiste, insiste à peu près partout. Attaquée aussi durement qu’il est possible, la volonté de connaître qu’exprime ce genre de savoir, parce qu’elle est incrustée dans le développement des sociétés modernes, s’impose au-delà de ce que peuvent ceux qui voudraient s’en débarrasser.

Il demeure que ce problème général connaît depuis quelque temps une forte accentuation C’est ce qui fait que le mot de danger a surgi spontanément. Dans les faits, le problème a été pris en charge de multiples manières, suscitant différents types de réactions défensives, autour desquelles un grand nombre d’acteurs de nos communautés professionnelles se sont mobilisés ces dernières années. On verra dans ce colloque plusieurs exemples des formes qu’ont prises protestations, résistances et défenses concertées dans un climat jugé sans cesse plus défavorable. Mais passer du cri d’alerte à la réflexion – ce que notre travail nous pousse bien entendu à faire – c’est d’abord se demander en quoi les dangers perçus consistent réellement, comment les distinguer historiquement et analytiquement. Si leur particularité d’époque se laisse décrire, cela suppose que, tout en restant attentif à la singularité des situations, on ne renonce pas à formuler un jugement d’ensemble. Un tel jugement est d’autant plus requis aujourd’hui que ces savoirs n’ont jamais été aussi connectés et internationalisés, si bien que les dommages causés où que ce soit affectent par contrecoup l’ensemble de nos pratiques. D’où le besoin pressant qui est à l’origine de ce colloque : se donner le socle de quelque chose comme une conscience commune transnationale, et forger à partir de là un diagnostic à l’usage de tous. Pour que ce diagnostic puisse se former, et sans aucunement préempter les conclusions des discussions qui devraient y mener, je voudrais, en quelques mots, dessiner le cadre dans lequel la réflexion doit selon moi se conduire, et indiquer les points stratégiques entre lesquels il nous faut nous mouvoir.

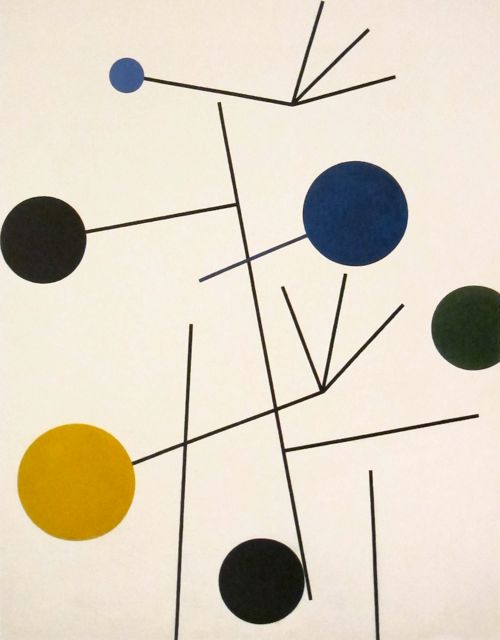

Sophie Taeuber-Arp, Rising, Falling, Flying, 1934

Je partirai de cette proposition initiale. Il y a, évidemment, une portée politique intrinsèque à la pratique des sciences sociales.

« Évidemment » ? Dans cette proposition, si acceptable soit-elle, chaque mot, dès qu’on s’essaie à le comprendre vraiment, perd de son évidence et soulève une foule de questions. « Portée politique intrinsèque » ? Une portée, c’est le contraire d’un postulat. C’est une position conquise à travers le savoir lui-même, dans le prolongement de sa pratique, et non un présupposé idéologique d’arrière-plan. Mais cette position conquise, en l’occurrence, est bel et bien politique. À ce titre, elle pénètre et modifie le champ où s’affrontent les idéologies. L’engagement en ce domaine peut être plus ou moins marqué selon les cas, en fonction des objets, des disciplines, des chercheurs individuels – j’allais dire des tempéraments. Ce qu’il est permis de supposer, c’est que si ténu soit-il, il n’est jamais nul.

Les sciences sociales font partie intégrante de la configuration moderne. Or dans cette configuration, ce sont les conflits idéologiques qui structurent l’expérience politique et lui confèrent sa teneur. Du reste, c’est exactement ainsi que nos savoirs considèrent les idéologies : non pas, de manière réductive, comme des figures de la fausse conscience et des erreurs de jugements, mais comme des perspectives déterminées sur le tout de la société, portées par des intérêts de groupe sans doute, mais aussi par des idéaux exprimés par ces groupes, par quoi ils s’engagent depuis leur position dans la discussion et le combat sur les lois communes, dont l’ordre n’est pas fixé a priori et figé par la tradition. C’est une fois franchi ce seuil critique, dans des sociétés historiquement lancées dans la reprise et la transformation résolue de leurs propres normes, que les idéologies émergent.

Pour les sciences sociales, qui naissent du même mouvement général, elles sont quelque chose qu’il faut donc déchiffrer. Ce travail consiste à les prendre ensemble, en relation les unes avec les autres, à symétriser leurs positions respectives, à déterminer les enjeux réels autour desquels chacune se détermine, et à faire apparaître les normes implicites qu’elles véhiculent en s’affrontant sur une même scène. De ces considérations générales sur la critique immanente aux idéologies, dans laquelle nous nous engageons toujours à quelque degré, je tire donc ceci. Si la portée politique des sciences sociales a un sens, alors ce sens réside essentiellement dans la clarification du champ global que les idéologies définissent, pris au niveau des idéaux qui y entrent en conflit, des controverses qui s’y déroulent et des modes de justice praticable qui s’en dégagent. De là suit une véritable prise de position. Elle réside dans une intervention fondée sur le degré supérieur de lucidité qu’un savoir de cette nature a permis d’atteindre.

De quel genre d’intervention, s’agit-il ici ? Disons-le en reprenant quelques concepts fondamentaux qui ne cessent de nous guider, que nous soyons historien, anthropologue, sociologue, juriste, économiste, ou philosophe des sciences sociales. Le fameux principe de la neutralité axiologique – ou, pour prendre son équivalent durkheimien, de la critique des prénotions – n’a jamais signifié la dépolitisation du savoir, mais son affranchissement des présupposés politico-idéologiques dans ce qu’ils ont de partiaux et de situés, le but étant de tirer de leur objectivation, de leur inscription dans leur système de relations et de la clarification de leurs perspectives, la possibilité de tracer une ligne politique nouvelle où le devenir commun des groupes en présence puisse être plus consciemment affronté. Karl Mannheim, disciple hétérodoxe de Weber qui a sans doute poussé le plus loin l’analyse du rapport entre sciences sociales et idéologies, parlait à ce sujet de « relationnisme ». Et il insistait sur le fait qu’un tel point de vue n’aboutit pas, contrairement à ce qu’on pourrait croire, à un relativisme paralysant l’action. C’est tout le contraire. La politique intrinsèque au savoir que ces sciences portent en elles est vraiment une politique, forgée à travers la distanciation qu’elles ont opérée et l’objectivation complète des positions à laquelle elles sont parvenues. Car ce circuit, où s’enchainent un écart et un retour à l’expérience politique, est la seule manière vraiment conséquente d’honorer le réquisit essentiel de la politique moderne, qui est de fonder sa justification normative dans les attentes de justice émanant du développement social et de l’auto-compréhension dont il est capable.

J’ai décrit à grands traits le fonds commun sur lequel nos pratiques savantes s’érigent et prennent leur sens politique. Il fonde ce qu’on peut appeler, simplement, une politique éclairée. Elle s’ancre dans les Lumières du XVIIIe siècle, si l’on sait déchiffrer ce courant comme l’ont fait certains historiens contemporains, y repérant le premier levier d’un déplacement critique ouvert à la réappropriation dans des contextes sociaux et politiques variés qui n’ont cessé de s’étendre, dans et hors d’Europe. Surtout, nos disciplines héritent du genre de critique réflexive plus poussée, scientifiquement constituée, qui se marque dans la seconde moitié du siècle suivant : celle qui radicalise et formalise les conditions épistémiques du comparatisme, et surtout renvoie aux transformations effectives des sociétés concernées, aux injustices structurelles qu’elles engendrent, et aux formes de régulation et de solidarité dont elles sont dans le même temps porteuses.

On le sent pourtant aujourd’hui : rappeler ces grands principes est très insuffisant. C’est que les dernières décennies du XXe siècle et les premières du XXIe ont manifesté la crise du modèle à l’intérieur duquel ils s’inscrivaient. Les causes de cette crise sont multiples et il est impossible de les analyser ici. Ce qu’on peut dire, c’est qu’elles ont leur racine dans la difficulté toujours plus aiguë, réfractée sur différents plans, de déterminer les processus d’intégration nouveaux qui sont appelés par les dynamiques à l’œuvre, à la fois en termes d’individualisation des rapports sociaux, de différenciation des sphères d’activités, d’intensification et d’internationalisation des échanges et d’extension des relations d’interdépendance entre les groupes, dans et par-delà les États-nations.

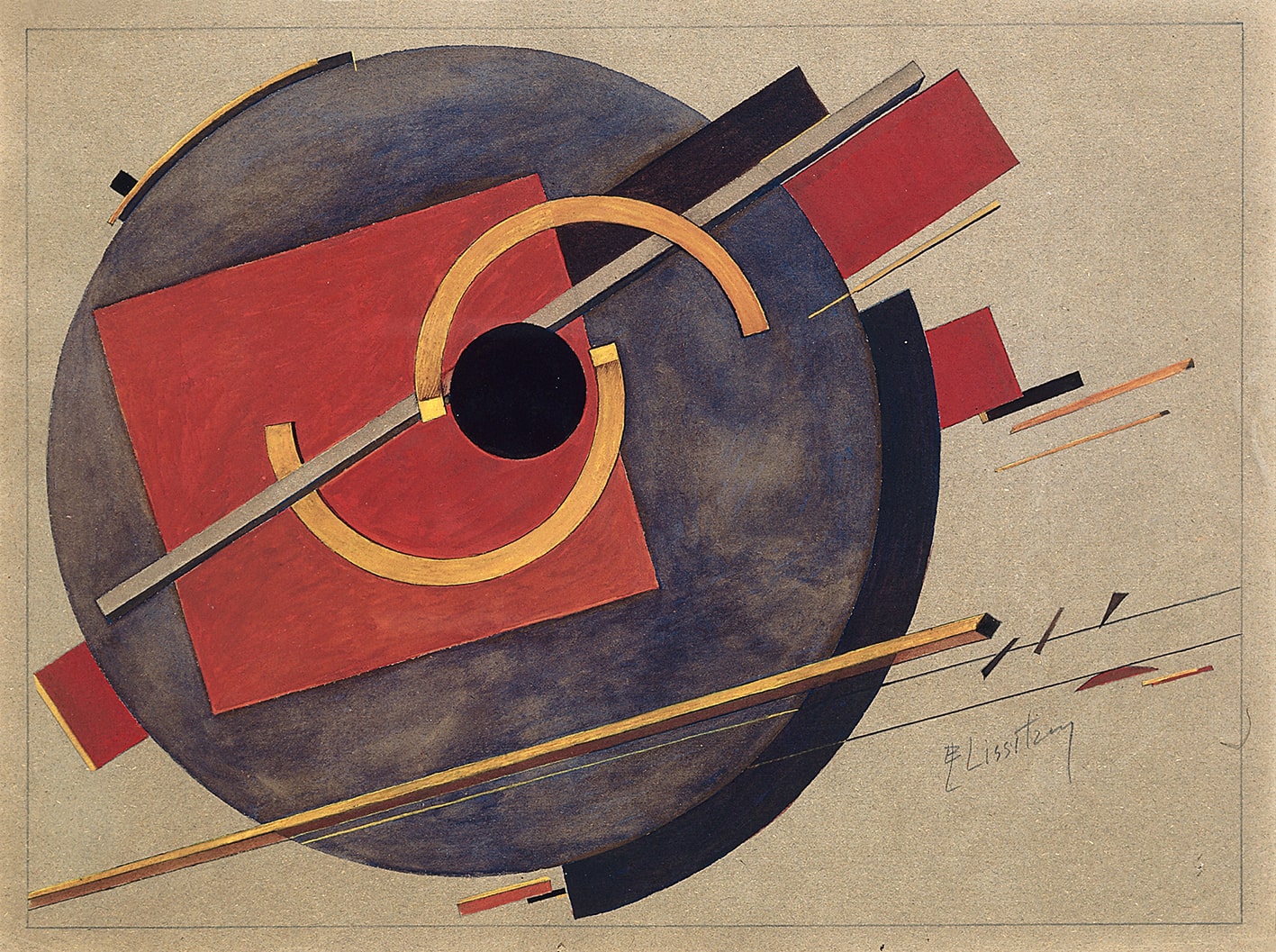

El Lissitzky, Preliminary sketch for a poster, 1920

La grammaire et les méthodes des sciences sociales qui s’étaient progressivement consolidées dans la période précédente, et qui correspondaient en fait à une époque où le mode de cohésion des sociétés politiques et le type d’intégration qu’elles réalisaient pouvait se prévaloir d’une relative clarté, ont dû se renouveler profondément. Ce défi des dernières décennies a été relevé. Il a constitué pour les sciences sociales contemporaines une stimulation forte, et, il faut le dire, a témoigné d’une relance remarquable. Je reprendrai ici les termes qu’a choisis Isabelle Thireau pour présenter notre colloque. Dans la collecte et la construction des données, dans l’interprétation à laquelle on les soumet et la généralisation qu’on opère, dans l’aptitude à ressaisir les visées morales et intentionnelles des acteurs sociaux et à en faire une dimension constituante des phénomènes étudiés, les progrès ont été considérables dans toutes nos disciplines. Un « fil plus étroit, mais aussi plus solide » s’est ainsi tissé. De nouveaux paradigmes et de nouvelles approches sont apparues qui ont permis d’accomplir les opérations analytiques et descriptives requises par la configuration plus instable, plus tendue et plus complexe où l’on se trouve placé.

Au cours de cette évolution, et en dépit de l’affinement et de l’enrichissement des méthodes, la portée politique intrinsèque au savoir a toutefois perdu de sa netteté. Le travail, sur ce plan, a été délaissé, ce qui a abouti à deux conséquences : d’une part, à un repli positiviste, où les objets sociaux se présentent de façon résolument fragmentée, et où l’extrême spécialisation sert souvent d’alibi à un rejet de toute théorisation jugée par principe encombrante – alors que, si difficile soit-elle, elle est indispensable à une politisation conséquente ; d’autre part, à la montée en puissance d’orientations idéologiques subies et acceptées plutôt qu’objectivées, et aux biais qu’elles induisent dans le questionnement et l’enquête – ce qui traduit en l’occurrence, et contrairement aux apparences, un phénomène de sous-politisation des sciences sociales, puisque c’est par ce biais qu’elles deviennent la proie consentante d’une politisation qui leur est extrinsèque.

Les deux tendances, on le conçoit sans peine, sont en fait solidaires. Elles se combinent, se superposent, alternent ou se conjoignent d’autant plus facilement qu’en dernière analyse, elles procèdent du même déficit. Mais surtout, elles accompagnent une évolution politique générale qui fait surgir des obstacles inédits, se révélant sous maints aspects hostiles à la formation, à l’entretien et au redéploiement de ces circuits complexes entre formes de connaissance et pratiques sociales que la politique des sciences sociales requiert pour se construire.

Ce plan, qu’on peut dire contextuel – mais le contexte n’est jamais complètement extérieur à des savoirs qui se conçoivent eux-mêmes comme des faits sociaux – se détermine parallèlement au précédent. En fait, les deux sont inséparables. Plus les sciences sociales perdent leur portée politique propre, moins le débat politique est éclairé. Moins il est éclairé, plus il se crispe et se raidit sur des positions fermées à la connaissance et à la compréhension des processus intégrateurs de type nouveau, appelés par la différenciation sociale, les revendications individuelles et collectives en termes de droit, les interdépendances nouvelles au sein des États-nations et au-delà d’eux. En termes politiques, cela se traduit par le fait que le libéralisme et le nationalisme se relancent l’un l’autre, le premier ne percevant de la différenciation sociale que l’individualisation des intérêts et des prétentions subjectives, le second figeant les appartenances dans des identités fermées et exclusives. Ce qu’on constate, c’est qu’ils n’ont d’ailleurs rien d’incompatible eux non plus. Au bout du compte, là aussi, les deux fusionnent en des synthèses politiques nouvelles, dont le trait commun est de tourner le dos à l’impulsion historique, sociale et intellectuelle dont les sciences sociales se sont faites le vecteur.

Ces oscillations et ces synthèses peuvent prendre plusieurs visages. Elles sont le pendant de la crise des sciences sociales. Leur assigner un rôle causal, tout faire peser sur le contexte, serait évidemment faux – surtout, ce serait se décharger trop facilement et éviter d’affronter nos propres responsabilités. Mieux vaut se tenir à ce constat : les deux évolutions, scientifique et politique, sont de toute évidence corrélées. Elles s’entre-expriment, agissent continuellement l’une sur l’autre, dessinant une même configuration d’ensemble, avec ses saillances, ses clivages et ses confusions. Ce qui implique que chacun se dispose à prendre en main ce qui dépend de lui, seule solution pour que se profile une issue à l’impasse dans laquelle on est entré.

En toute éthique, professionnelle ou autre, il convient toujours de circonscrire ce que les stoïciens appelaient les « choses qui dépendent de nous ». Pour les praticiens des sciences sociales aujourd’hui, c’est bien de cela qu’il s’agit. Certes, la tâche n’est pas la même et le type d’effort varie selon la gravité des situations, l’intensité des pressions, des contraintes, voire des coercitions qui pèsent sur celles et ceux qui ont décidé de faire des sciences sociales leur métier. De l’évolution politique générale qu’on a rappelée, c’est un fait, ont émergé au cours des dernières décennies des politiques nationalistes autoritaires, parfois franchement dictatoriales, où les menaces ont été d’ores et déjà mises à exécution. Elles ont provoqué l’exil de nombre de chercheurs et de chercheuses, avec les drames qui s’ensuivent. Souvent, elles ont donné lieu à des stratégies d’écriture, de recherche et d’enseignement en condition de grande vulnérabilité. Dans ces mêmes contextes très contraints, on a assisté aussi, on le verra, à des reconfigurations significatives. Des réseaux et des pratiques savantes ont vu le jour, à l’appui de tout ce qui, au sein des sociétés elles-mêmes, continue d’exprimer le besoin de sciences sociales, signe de contre-tendances qu’une attention trop exclusivement portée sur le fonctionnement répressif des régimes risque de négliger.

Dans les démocraties libérales – où les courants nationalistes sont entrés, il faut y insister, dans une phase de progression toujours plus tangible - la situation est très différente. Les dangers ne prennent pas le tour de la répression. Ils émanent de plusieurs foyers, prenant plutôt la forme de la critique acérée, de l’ignorance délibérée ou pas, du déni de scientificité ou de l’accusation de corruption intellectuelle ; autant de discours qui, parés ou non du sceau de l’officiel, peuvent se traduire pratiquement en relégation, discrédit, appauvrissement et perte de moyens. La fonction émancipatrice et intégratrice des sciences sociales, ce qu’on a appelé leur portée politique intrinsèque, se trouve sur la sellette. Or là aussi – et peut-être faut-il ajouter, là surtout, lorsque les sciences sociales continuent d’être libres au sens où la coercition et la mise au pas ne les menacent pas – la question se pose d’agir sur ce qui dépend réellement de nous. C’est alors qu’on ressent l’impératif d’expliciter, pour nous-mêmes et pour nos interlocuteurs, en quoi cette portée politique consiste et quelle est sa valeur.

Nous avons choisi de donner au colloque une question circulante, que nous avons conçue comme une sorte de viatique appropriable par chaque intervenant : « à quelles conditions les sciences sociales telles que je les pratique ont-elles l’effet émancipateur qu’elles devraient avoir ? ». La question fait signe vers un devoir-être, et se place au niveau des conditions de possibilité. A l’appui de ce que je viens de dire, on peut la retraduire ainsi : « comment puis-je formuler, depuis certains pans de mon expérience professionnelle et en réfléchissant sur la pratique actuelle de mon métier, la portée politique intrinsèque des sciences sociales ? »

Les deux questions se complètent. En effet, c’est à l’aide de cet opérateur qu’est l’attente légitime d’émancipation individuelle et collective qui traverse les sociétés modernes et les oriente historiquement, que les dangers qui guettent aujourd’hui les sciences sociales peuvent être discriminés et décrits. Je n’ai pu que les noter de façon rhapsodique au fil de mon exposé, mais je voudrais pour finir les ordonner en une sorte de diagramme – ce qui me conduira à dire un mot des événements récents qui ont frappé l’EHESS en son cœur, c’est-à-dire, concrètement, sur le campus où nous nous tenons.

Il y a d’abord les dangers qui naissent de ce que l’émancipation portée par les sciences sociales est vue comme une menace directe contre l’ordre social et politique, ce qui met ces savoirs dans une position de cible de prédilection. Ces dangers varient en intensité et en nature selon les régimes politiques, et selon les ressorts qui leur sont opposables au sein des sociétés concernées.

Il y a ensuite les dangers qui naissent de la fonction émancipatrice contestée, de l’ignorance de sa signification ou de l’hostilité qu’elle suscite, ce qui peut provenir de puissances externes (intéressées à cette remise en cause pour des raisons politiques variables, dans les démocraties libérales comme dans n’importe quel régime), mais aussi de méconnaissance ou de perte de repères internes au champ scientifique, à travers des pratiques savantes qui sont en décrochage par rapport aux exigences de la politique intrinsèque qu’on a rappelée (et à cet égard, ces dangers paraissent plus accusés qu’ailleurs dans les démocraties libérales, compte tenu des évolutions politiques et intellectuelles qui s’y marquent).

Et enfin, il y a des dangers d’un autre type, les plus inquiétants peut-être. Ils naissent de ce qu’on peut appeler l’attente déçue, c’est-à-dire du sentiment que la promesse d’émancipation individuelle et collective portée par les sciences sociales, a été en fait trahie, qu’elle n’est pas honorée à hauteur de ce qu’elle prétend. De sorte que ces savoirs eux-mêmes passent soudain du côté de l’ennemi. Ils sont stigmatisés par des positions qui se perçoivent et s’affirment comme plus à même qu’eux d’agir dans le sens de l’émancipation. Plus encore : ils sont dénoncés comme le leurre dont il faudrait prioritairement s’affranchir pour s’engager dans une autre voie – dont, par ailleurs, rien ne peut ni ne veut être dit, la révolte se suffisant à elle-même et se glorifiant même le plus souvent de son mutisme.

Dans les démocraties libérales, ce ne sont pas les dangers les moins grands, loin s’en faut. On se doute qu’ils ne sont pas sans rapport avec ceux que j’ai rangés dans la seconde catégorie, plus spécifiques à ces contextes démocratiques qu’à ceux qui ne le sont pas. Or on notera que c’est d’eux que vient ce qui correspond simplement, ici même, à de la violence, exprimée verbalement et traduite en actes. Parmi les tags qui ont émaillé le saccage systématique du bâtiment de l’EHESS il y a quelques mois, et qui étaient le fait d’occupants parmi lesquels se trouvaient nombre d’étudiants en sciences sociales (de l’institution ou d’ailleurs, peu importe), on lit des inscriptions de ce type : « À mort la sociologie » ; « anthropologie discipline coloniale ». Je passe sur les menaces de mort ad hominem. Je passe aussi sur les livres et les instruments de travail détruits. Sur les murs, on lisait encore : « à mort la démocratie », comme pour tracer l’espace le plus englobant de la haine adressée à ces savoirs comme tels, puisqu’il est vrai que leur développement a été et demeure permis par ce type singulier de régime politique, la démocratie, et surtout par le genre d’existence sociale et historique qui lui correspond.

Toute éruption critique est signifiante, ne serait-ce que par ce qu’elle récuse en fuyant le discours. Quant à notre discours, il a moins, face à elle, à se justifier qu’à se consolider, à se clarifier dans sa portée assumée. Ce qui suppose de le reprendre en tant que vecteur de réflexivité, et de mieux le resituer dans la situation politique générale dont les formes dévoyées de la critique, tout comme les fixations conservatrices et les dénégations libérales, sont les pôles désormais dominants. Bref, dans cette triangulation qui nous enserre, notre place doit être reconstruite, pour la communauté que nous représentons, enseignants et étudiants compris.

Brassai, The Balloon Merchant, 1931

C’est pourquoi le danger ultime dont je viens de parler nous concerne tout autant que les autres, nous qui accomplissons le plus souvent des missions d’enseignement aussi bien que de recherche, deux tâches dont le lien organique n’a du reste nul besoin d’être démontré. Il est venu percuter la préparation de ce colloque et lui donne de fait une tonalité toute particulière. Disons qu’il en a rendu d’autant plus urgent la tenue, puisqu’il a indiqué de façon impérieuse la nécessité de redéfinir pour le public le plus large - qui comprend au premier chef la jeune génération que nous entreprenons de former, munie de ses interrogations et de ses attentes - le sens de ce que nous faisons effectivement, et la politique du savoir qui nous anime lorsque nous y consacrons nos forces.

Cet article a été rédigé dans le cadre du colloque « Sciences sociales en danger ? Pratiques et savoirs de l’émancipation », organisé par l'EHESS et qui s'est déroulé du 23 et 24 juin au Campus Condorcet.