(EHESS - Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine)

Sebastian Veg, Minjian. The Rise of China’s Grassroots Intellectuals, New York, Columbia University Press, 2019.

Sebastian Veg – Présentation

Alors que les intellectuels chinois se sont définis tout au long du XXe siècle par leur position d’élite et leur sentiment de responsabilité vis-à-vis de la société et de la nation, ce rôle a été remis en question après l’écrasement du mouvement démocratique de 1989. À sa suite, de nouveaux groupes d’intellectuels sont apparus à l’extérieur de l’élite sociale, tirant leur légitimité de leur travail avec les vulnérables et les marginaux. Minjian se propose d’étudier les historiens amateurs réexaminant l’époque maoïste, les documentaristes enquêtant sur les questions sociales, les juristes de terrain travaillant avec des groupes marginaux pour affirmer les droits civiques, les bloggeurs et journalistes qui mettent au défi le contrôle par l’État de la sphère publique. En proposant une histoire intellectuelle de ces groupes, l’étude met en valeur de nouveaux mécanismes de légitimation du savoir et interroge l’apparence monolithique de la société chinoise contemporaine1.

Le point de départ est donc la remise en question profonde du statut et du rôle de l’intellectuel qui a eu lieu à partir du début des années 1990. Les universitaires ou technocrates conseillers du gouvernement dans les années 1980 avaient été critiqués pour leur soutien – certes tardif – aux étudiants, qui s’appuyait souvent sur une vision exaltée de leur propre rôle, renforcée par une compréhension téléologique de l’histoire (menant inéluctablement vers la démocratisation). Ces critiques ont provoqué deux mouvements contraires : le repli sur l’Université et, avec l’accélération des réformes de marché dans les années 1990, le « plongeon dans la mer » de l’économie privée, ouvrant à certains universitaires des carrières lucratives. Quand, en 2004, éclate une controverse autour des « intellectuels publics » (un concept emprunté aux débats américains), ces derniers sont d’abord critiqués par l’État-Parti, qui n’accepte pas l’idée que des intellectuels puissent prendre la parole au nom d’un « public » plutôt que de la classe ouvrière représentée par le Parti. Mais ils sont aussi plus largement remis en cause dans la société, où des voix estiment que les intellectuels publics sont d’abord des personnages médiatiques qui mettent leur parole publique au service de groupes d’intérêt privés. C’est alors qu’apparaît la notion d’intellectuels minjian, littéralement « parmi le peuple », extérieurs aux institutions qui légitiment traditionnellement le savoir.

Plusieurs strates historiques du rôle traditionnel des intellectuels en Chine font l’objet de critiques. D’abord la figure du lettré-fonctionnaire (shidafu), serviteur dévoué du souverain, même s’il peut parfois se permettre des critiques, à condition qu’elles soient loyales. Elle est prolongée par celle du « lettré-fonctionnaire léniniste » (terme employé par l’historien Timothy Cheek à propos de Deng Tuo, rédacteur en chef du Quotidien du Peuple après 1949) sous Mao2. Se trouve aussi rejetée la figure symétrique de l’intellectuel universaliste qui, dans les années 1980 notamment, se réclamait de l’idéal des Lumières pour produire de « grands récits » sur la société et la nation, et se faire « législateur » (Zygmunt Bauman) en produisant une parole publique sur tout sujet d’intérêt commun.

Par contraste, les intellectuels minjian se détournent des « grands récits » sur la société dont la légitimité repose sur un statut d’élite ; leur parole publique se légitime par référence à des groupes de personnes marginales ou vulnérables, privées de la possibilité de participer à la vie publique. Le mot minjian (qui s’appuie sur la distinction ancienne entre min, la sphère populaire, et guan, la sphère officielle ou étatique) est employé par les acteurs eux-mêmes, avec trois traits sémantiques principaux. Il sert en général à souligner (même si l’usage n’en est pas toujours très rigoureux) qu’ils se situent à l’extérieur des institutions officielles, qu’ils se démarquent d’un savoir d’élite au profit d’un savoir issu de la société, et qu’ils ne dépendent pour leurs activités ni de l’État, ni du marché. Ils se détournent des grands débats théoriques (comme celui sur le libéralisme) au profit de questions concrètes, et montrent une grande diversité en termes de statut et de genre – les femmes étant largement représentées, ce qui n’est pas le cas dans les figures d’intellectuels classiques. Pour autant, il ne s’agit pas d’une société civile organisée, au sens de la théorie politique classique, mais de réseaux plus diffus et aux ambitions politiques plus modestes.

L’étude propose une typologie en quatre traits des intellectuels minjian. D’abord, ils sont « spécifiques » au sens que Foucault a donné à ce terme : leurs activités reposent sur un savoir spécialisé mais qui n’est pas pour autant mis au service de l’État ou du marché. La spécialisation croissante des intellectuels ne produit pas seulement des experts au service de think-tanks gouvernementaux mais aussi des juristes, journalistes ou universitaires impliqués dans la société. Les intellectuels minjian se revendiquent comme subalternes, au sens de la terminologie employée par Gramsci et certains courants marxistes, puis par les subaltern studies. Ils justifient leurs actions en relation avec des groupes situés aux marges de la société chinoise, qu’il s’agisse de victimes du maoïsme, de personnes exclues du système d’organisation du travail (comme les travailleurs migrants ou les travailleurs du sexe), ou encore des pétitionnaires déboutés par le système administratif et juridique. Leur statut d’intellectuel se justifie par leurs prises de parole publiques, rendues possibles à la fois par les réformes de marché dans le domaine culturel (presse, édition), par les changements technologiques (internet, médias sociaux, mais aussi caméras bon marché qui ont stimulé la réalisation d’enquêtes documentaires visuelles) et par la circulation du savoir entre le continent chinois et des territoires sinophones offshore, notamment Hong Kong. Enfin, ils situent leurs activités dans le « tiers-secteur » qui ne dépend ni de l’État, ni du marché, profitant souvent de pensions de retraites ou de la mise à disposition gratuite (philanthropique ou amicale) de locaux, de moyens de diffusion bon marché (documents pdf par email) et de la possibilité de vivre à peu de frais dans les « villages au sein des villes » où sont installés justement les travailleurs migrants.

Enfin, différents points de méthodologie demandent à être précisés. L’étude repose sur des textes publics : il s’agit d’analyser la production de savoir et le discours de légitimation du savoir produit par les intellectuels minjian, plutôt que de les envisager comme un groupe social. En ce sens, l’étude revendique une approche en termes d’histoire intellectuelle, même si elle emprunte aussi beaucoup à la sociologie des intellectuels. Elle est structurée de manière chronologique plutôt qu’analytique, couvrant au total près d’un quart de siècle. Pour autant, elle ne se focalise pas, comme l’histoire intellectuelle classique, sur quelques « grands » individus, mais plutôt sur des réseaux informels de production du savoir, structurés autour de revues, d’ONG, de publics de lecteurs qui partagent un savoir et une certaine compréhension de la société. Elle ambitionne ainsi de contribuer à une meilleure compréhension de la manière dont d’autres types de savoir – sur le passé, sur la société, sur la citoyenneté – ont pu être construits et validés à l’extérieur des institutions de production officielles du savoir, universitaires ou administratives. En Chine, où la production du savoir est marquée par une forte tradition de monisme philosophique, reliant les paradigmes confucéen, puis darwinien et enfin marxiste, la possibilité accrue de construire et diffuser un savoir pluriel à l’extérieur des institutions annonce certainement à terme une société plus plurielle, malgré la répression dont certains intellectuels minjian font l’objet depuis une dizaine d’années.

Pablo Blitstein – Figures de l’intellectuel en Chine entre le XIXe et le XXIe siècles

Beaucoup de choses m’ont interpellé dans le livre de Sebastian Veg, mais je vais me concentrer sur une question : comment se situe la figure de l’intellectuel chinois dans la longue durée ? Plus précisément, je m’interrogerai sur la relation entre les intellectuels minjian, les intellectuels d’autres périodes du XXe siècle et les mandarins ou lettrés confucéens du XIXe siècle. L’ouvrage aborde le sujet et donne beaucoup d’éléments pour y réfléchir.

La question de la continuité entre l’intellectuel chinois contemporain et le mandarin ou lettré confucéen de l’Empire est une question ancienne et complexe. Une partie des intellectuels chinois contemporains ont violemment rejeté la figure du mandarin ; les plus radicaux ont même appelé à détruire « la boutique de Confucius », à rejeter cette figure de fonctionnaire lettré au service de la monarchie impériale et de l’ordre social. Mais Sebastian Veg explique bien en quoi le mandarin confucéen du XIXe siècle est resté si présent chez les intellectuels chinois du XXe : les intellectuels des années 1920, sous la République, comme ceux des années 1980, sous la République populaire, ont partagé avec le mandarin du XIXe siècle une obsession de l’État ainsi qu’une idée élitiste de responsabilité politique et de mission universelle. Autrement dit, derrière un discours de rejet absolu, ils ont gardé certaines habitudes de l’ancien mandarin confucéen.

L’histoire du mot « intellectuel » en Chine est assez symptomatique de ce processus. Comme le rappelle le premier chapitre de l’ouvrage, le mot zhishi fenzi, « intellectuel », est un néologisme du début du XXe siècle ; au XIXe, les gens de savoir étaient entre autres appelés shi, « mandarins » ou « lettrés », et ils étaient soit administrateurs de l’Empire, soit formés dans le but de le devenir. Le néologisme marquait la différence entre les deux groupes. Journalistes, écrivains, hommes politiques ou professeurs d’université, les intellectuels chinois du XXe siècle ne se reconnaissaient plus dans les anciens administrateurs de l’Empire ; ils ont utilisé le néologisme zhishi fenzi pour se différencier des shi et s’identifier comme un groupe nouveau.

L’émergence du terme zhishi fenzi en Chine n’était pas en soi exceptionnelle ; à certains égards, quelque chose d’analogue se passait en même temps en France. Le mot « intellectuel » y était devenu courant à la toute fin du XIXe siècle, pendant l’affaire Dreyfus, pour décrire une nouvelle figure et un nouveau rôle. Les raisons qui ont motivé son utilisation sont semblables à celles du néologisme chinois : le terme permettait de marquer la différence avec les représentations plus traditionnelles du savant et servait à représenter l’unité sociale, morale et politique du nouveau groupe. D’énormes différences n’en existaient pas moins entre les cas chinois et français ; l’une des plus importantes, c’est la façon dont les uns et les autres ont voulu se démarquer de leurs aînés. En France, l’intellectuel dreyfusard pouvait reprendre quelques éléments des « philosophes » du XVIIIe siècle, mais son modèle immédiat était en réalité les « prolétaires intellectuels » du XIXe. En Chine, en revanche, les intellectuels se sentaient éloignés du mandarin. Non seulement ils ne jouissaient pas des privilèges juridiques, économiques et rituels de leurs prédécesseurs, mais leur discours était aussi différent : alors que les mandarins considéraient le pouvoir comme un privilège statutaire et affichaient une volonté de se distinguer des autres sujets impériaux, les intellectuels de la période républicaine cherchaient à interpeler la « nation » (un concept nouveau) et à se présenter devant le pouvoir comme ses porte-paroles. En un mot, le mot zhishi fenzi, comme d’autres néologismes du début du XXe siècle, affichait une volonté de rupture plus radicale que le mot « intellectuel » dans la France de la Belle époque.

En dépit de cette volonté de rupture, les intellectuels chinois de la République ont pourtant continué à convoiter l’une des prérogatives du mandarin : la possibilité d’associer savoir et pouvoir. La disparition des mandarins avait laissé une place vacante que les intellectuels de la République ont réclamée. Tout en rejetant les mandarins dans la parole, ils en reprenaient les dispositions envers le pouvoir ; et ce faisant, ils recevaient des mandarins un héritage silencieux qui a continué à façonner des générations d’intellectuels jusqu’à nos jours. D’où la nouveauté historique des intellectuels minjian qu’étudie Sebastian Veg. À la différence de leurs prédécesseurs, ils ont cherché à se débarrasser des dispositions mandarinales dans leur discours comme dans leurs pratiques et leurs engagements ; ils l’ont fait, et le font encore, en se cantonnant à un engagement plus local et plus modeste, et surtout en faisant rentrer les « grassroots » dans la production de savoir. On ne peut pas dire des intellectuels minjian qu’ils sont des « mandarins postmodernes », de même que l’on a dit de leurs prédécesseurs qu’ils étaient des « mandarins léninistes » : à quelques exceptions près, les dispositions mandarinales ont définitivement disparu au sein de ce nouveau groupe intellectuel.

Ma première question porte sur le degré de rupture avec la tradition mandarinale. Le livre de Sebastian Veg met clairement en lumière que les intellectuels minjian sont très loin de la tradition du « grand mandarin », de ce mandarin se considérant comme seul possesseur du savoir légitime, obsédé par la reconnaissance étatique et voulant occuper le rôle de conseiller critique du prince ; il démontre aussi que ces intellectuels ne sont pas pour autant proches d’un autre modèle d’époque impérial, celui des lettrés qui restaient à l’écart du pouvoir et cherchaient à échapper à la vie mondaine. Sous la Chine impériale, il existait néanmoins aussi un espace intermédiaire entre l’engagement et le désengagement absolu : c’est ce qu’on appelle l’« activisme mandarinal », qui a repris un élan dès le début du XIXe siècle. À l'intérieur de cet espace, il y avait des lettrés (souvent les couches inférieures de lettrés diplômés) qui se concentraient sur leurs localités, fondaient des académies pour étendre un type de savoir ou protégeaient les paysans contre les exactions des magistrats. Si je reprends les mots de Sebastian Veg, je dirais qu’ils étaient eux aussi « engaged with the politics of knowledge construction at the grassroots level » p. 254). Est-ce qu’il n’y a pas des intellectuels du XXe siècle qui auraient gardé ce type d’engagement mandarinal plus modeste, local, et qui auraient pu léguer cette « petite tradition » aux intellectuels minjian ? De même que les intellectuels des années 1980 tenaient encore à la tradition du « grand mandarin », est-ce que les intellectuels minjian des années 1990 et 2000 n’auraient pas donné un nouvel élan à une « petite tradition » mandarinale, qui aurait subsisté au XXe siècle ?

Ma seconde question concerne la relation entre les intellectuels minjian et les doctrines officielles du Parti communiste chinois, c’est-à-dire avec le marxisme. Il me paraît clair que les intellectuels minjian se trouvent à l’opposé du « roi philosophe » dénoncé par Wang Xiaobo, et qui est chez lui incarné par la figure de Mao. En même temps, il me semble qu’il existe à l’intérieur du marxisme, et même du maoïsme, des éléments qui encouragent le type d’intellectuel minjian. Le marxisme a été toujours tiraillé entre deux idées. D’un côté, l’idée que l’intellectuel marxiste doit expliquer aux travailleurs ou aux paysans le sens de l’histoire : Lénine disait par exemple dans son Que faire ? que les ouvriers, livrés à eux-mêmes, étaient incapables de développer une conscience socialiste, et que seul le parti d’avant-garde pouvait les pousser vers la conscience révolutionnaire. De l’autre, il existe aussi des courants marxistes qui s’opposent à cette vision misérabiliste des classes populaires (Lénine lui-même a changé d’avis), et qui, en général, se sont surtout souciés de la question paysanne. Sebastian Veg cite notamment Gramsci, l’une des références principales des subaltern studies, et par ce biais de certains intellectuels mentionnés dans son livre (Guo Yuhua, par exemple). Mais cette tension se trouve aussi dans les écrits de Mao. Dans ses conférences au Yan’an, il indique que les intellectuels éloignés des masses produisent des choses elles aussi éloignées des masses ; pour l’éviter, il faut que les intellectuels apprennent des paysans, des ouvriers et des soldats. On connaît bien les conséquences brutales de cette conception en Chine et dans d’autres parties de l’Asie. D’un point de vue strictement textuel toutefois, n’y a-t-il pas une réélaboration de ce type d’idées chez des intellectuels minjian, surtout lorsqu’ils cherchent à se rapprocher des groupes « vulnérables » ? Certains intellectuels minjian n’ont-ils pas essayé d’utiliser stratégiquement certaines de ces idées, et de se positionner dans les interstices des traditions marxistes autorisées par le Parti communiste chinois ?

Isabelle Thireau – Reconnaître, se souvenir, rendre justice

Peut-être convient-il de souligner, pour commencer, l’extraordinaire documentation rassemblée par Sebastian Veg pour écrire cet ouvrage. Tous les textes utilisés sont publics, nous dit l’auteur, mais si certains sont largement accessibles, comme les billets du bloggeur Han Han, nombreux sont ceux qui ont été publiés dans des lieux beaucoup plus confidentiels ou qui ont connu une diffusion aléatoire, car résultant d’initiatives collectives souvent entravées. Cet ouvrage est donc le fruit d’une véritable enquête, une enquête tendue par une visée qui semble s’être précisée dans le mouvement même de son cheminement : rapprocher des textes – apparemment aussi éloignés que des prises de position politiques, des écrits journalistiques ou des travaux de recherche –, mais aussi des documentaires, des actions de défense juridique ou des initiatives civiles, pour signaler ce qui réunit leurs auteurs, en dépit de leur diversité. Si les spécialistes de la Chine ont en général, au gré de leurs centres d’intérêt, rencontré l’une ou l’autre des personnalités ici évoquées, le rassemblement de celles-ci sous la catégorie d’intellectuels minjian produit un effet de compréhension inédit. En mettant à jour les objectifs partagés poursuivis par ces historiens, cinéastes, pétitionnaires, journalistes ou avocats, Sebastian Veg fait surgir une réalité qui n’avait jamais été saisie ainsi auparavant.

Il fait surgir également une autre chronologie. Face au récit officiel découpant les décennies qui se sont écoulées depuis la fin des années 1970 d’après les règnes successifs des principaux dirigeants du Parti et de l’État ou en fonction des grandes mesures économiques adoptées, les actions décrites ici font apparaître d’autres temporalités, d’autres séquences, scandées par les moments qui ont permis aux intellectuels étudiés de saisir des possibilités d’action inédites, d’asseoir la légitimité de leurs entreprises. Pareille chronologie est faite, par exemple, des dates anniversaires des principales campagnes politiques qui ont émaillé l’histoire chinoise après 1949, soit après l’avènement de la République populaire de Chine, comme la campagne antidroitiers de 1957 ou le lancement de la Révolution culturelle en 1966, et explique alors les initiatives prises par certains en 1997 ou en 2016. Elle est faite aussi des dates de décès de responsables politiques comme celui, en 1997, de Deng Xiaoping, reconfigurant ce qui devient soudain dicible, y compris au sein du Parti.

Cette chronologie des actions et des projets entrepris par les intellectuels analysés dans cet ouvrage révèle qu’il s’agit souvent de commémorer la mémoire de ceux qui ont été victimes des décennies dites maoïstes, ou plutôt de se souvenir ensemble de ceux dont les noms et le destin demeurent largement méconnus aujourd’hui – qu’ils aient péri pendant la Grande famine de 1958-1961, qu’ils aient été envoyés dans des camps de rééducation par le travail, ou qu’ils figurent parmi les premières victimes de la Révolution culturelle. Commémorer implique un travail de mémoire ainsi qu’un travail d’historien, pour rechercher des lieux, des témoins, des traces écrites. Sebastian Veg nous donne ainsi à voir comment, de manière non concertée mais néanmoins collective, écrivains, historiens ou documentaristes s’emparent, par des reprises successives de l’un à l’autre, d’individus ou d’expériences singulières pour leur façonner non pas des monuments aux morts mais des stèles, c’est-à-dire pour tout à la fois révéler, reconnaître et se souvenir de ce qui a été dit, fait ou subi.

En ce sens les questions de justice traversent les initiatives décrites, qu’il s’agisse pour certains de manifester une culpabilité collective ou chanhui 忏悔 – un terme chinois qui évoque tout à la fois le fait de reconnaître ses torts ou ses péchés et de s’en repentir –, celle éprouvée par les témoins et les survivants ; de restituer à travers un projet d’histoire orale l’expérience de la Réforme agraire du début des années 1950, une expérience recouverte par le récit officiel d’une redistribution radicale et égalitaire de la propriété foncière très vite suivie d’un appel enthousiaste à la collectivisation de la part de la paysannerie ; de donner la parole mais aussi d’agir envers les dizaines de millions de personnes, parfois désignées comme des pétitionnaires, qui saisissent chaque jour les plus hautes autorités de l’État en leur écrivant ou en se rendant dans des bureaux spécialisés. Cela, afin de faire reconnaître et réparer les situations jugées injustes qui leur ont été infligées. Des principes jugés légitimes car en théorie partagés par gouvernants et gouvernés sont alors connectés par les plaignants, de façon non anticipée, avec les situations exposées, reconfigurant tout à la fois ces principes, les expériences vécues, et les obligations des gouvernants envers les gouvernés. Qui plus est, en argumentant des situations qu’ils subissent et qui ne sont pas redressées par ceux à qui pourtant pareille responsabilité incombe, ces plaignants mobilisent des attentes de justice au fondement des jugements de légitimité ou d’illégitimité concernant l’action des gouvernants.

Bien sûr, ces intellectuels minjian se caractérisent aussi par les multiples formes de distanciation qu’ils adoptent, sur le plan des modalités d’action, par rapport à la sphère dite officielle. Ils travaillent sur des objets inédits, occultés, interdits ; ils utilisent des sources autres que les archives et documents officiels ; à travers des fictions ou des documentaires, ils s’intéressent à d’autres manières de parler du passé. Ils font surgir de nouveaux publics, qui se trouvent soudain reliés par la circulation de leurs propos dans des espaces qui ne leur préexistaient pas.

Une question se pose alors : dans quelle mesure l’émergence de ces intellectuels minjian est-elle dissociable des transformations observées au sein même du minjian, ou de la « sphère du peuple » ? En effet, les pas de côté que ces intellectuels accomplissent par rapport à la sphère officielle les connectent avec toutes sortes d’acteurs sociaux, et notamment avec des « citoyens ordinaires » qui ne relèvent pas du champ intellectuel, aussi largement balisé soit-il. Ils tirent leur légitimité de ces connexions ; ils prennent appui sur celles-ci pour identifier les situations dont ils s’emparent, les principes qui les valident. Bien souvent, comme dans le cas par exemple de l’affaire Sun Zhigang, qui voit en 2003 le décès d’un jeune migrant après son arrestation par la police, leur intervention comme spécialiste d’un domaine particulier – ici le domaine juridique –, se manifeste dans la foulée des émotions, des propositions et de l’indignation exprimées par d’autres. En ce sens, leur action rencontre celle d’autres citoyens chinois dont la puissance d’agir ou les formes d’engagement varient sur un spectre très gradué. Le mouvement qu’ils dessinent, qui révèle en quelque sorte un cheminement de l’intellectuel vers le minjian rencontre dès lors un autre mouvement : celui qui voit l’apparition, au sein du minjian, non pas d’intellectuels puisqu’ils n’en revendiquent pas le titre, mais de toutes sortes d’historiens amateurs, de spécialistes autodidactes, d’acteurs sociaux forts d’un apprentissage politique découlant de leurs tentatives réitérées, risquées et souvent – mais pas toujours – vaines, pour intervenir dans les affaires locales.

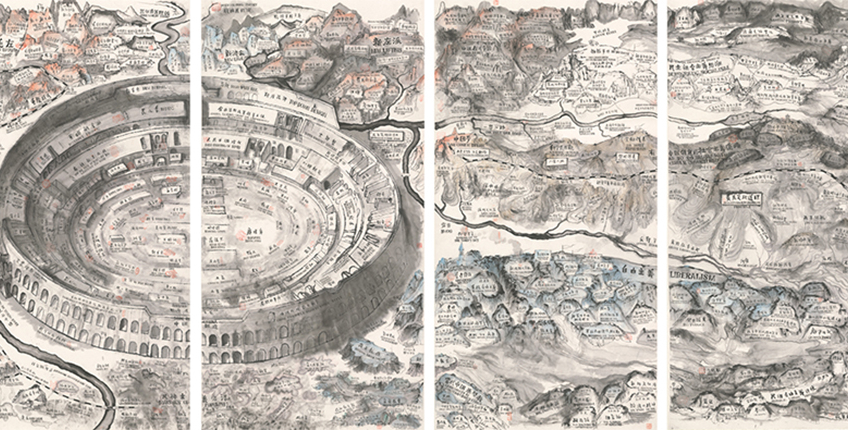

Veg, Minjian (détail)

Antoine Lilti – Leçons chinoises

Si la responsabilité des intellectuels est de critiquer la réalité, ce n’est pas un crime pour un romancier que d’exécrer certains aspects de la vie réelle. Malheureusement, on ne considère jamais les romanciers comme des intellectuels, du moins par rapport à ces professeurs d’histoire au crâne dégarni. Mais j’ai toujours pensé que c’était une erreur.

Wang Xiaobo, Le Monde futur, traduit par Mei Mercier, Arles, Actes Sud, 2013, préface.

Pour un historien spécialiste de l’Europe du XVIIIe siècle, le livre de Sebastian Veg, consacré aux intellectuels chinois des trente dernières années, est une lecture passionnante, qui offre des analyses nouvelles, inattendues et séduisantes. Déplacé loin de ses terrains familiers, le lecteur ne cesse alors de faire des allers et retours entre ce qu’il découvre du panorama intellectuel chinois et les exemples qui lui sont mieux connus. C’est de cette expérience dont je voudrais ici témoigner.

La principale thèse du livre, énoncée en toute clarté dans la riche introduction puis déployée tout au long de l’ouvrage, est l’apparition d’une nouvelle figure d’intellectuel dans les années 1990, après la répression des manifestations de la place Tienanmen. Cet intellectuel minjian rompt à la fois avec la figure chinoise traditionnelle de l’intellectuel conseiller du prince, héritée de la tradition mandarinale, et avec celle de l’intellectuel public défenseur des droits universels, sur le modèle importé de l’Occident et des Lumières. Cette figure nouvelle présente plusieurs caractéristiques, que Sebastian Veg analyse avec précision : l’indépendance financière et surtout institutionnelle à l’égard du pouvoir d’État comme à l’égard du marché ; l’affirmation permanente d’un lien et d’une solidarité avec les catégories populaires et les minorités ; la réticence à parler au nom des autres et à assumer une mission universaliste. La méfiance à l’égard des grands récits et de l’autorité intellectuelle est sans doute un des aspects les plus frappants : cette génération intellectuelle semble vaccinée par l’expérience du marxisme, comme par l’échec des prophètes libéraux. La puissance de la parole, le lyrisme de la mission intellectuelle sont révoqués en doute, ou du moins tenus à distance avec un scepticisme désabusé, parfois même une ironie mordante. Les grands débats théoriques sont regardés avec suspicion, délaissés au profit d’enjeux concrets, matériels, voire prosaïques, notamment au service de groupes minoritaires ayant peu accès à la parole publique.

Par ailleurs, l’intellectuel minjian, tel que Sebastian Veg le définit et l’étudie, sort du cadre restreint des écrivains et universitaires, auquel l’histoire traditionnelle des intellectuels réduit souvent son objet : des chapitres remarquables sont ainsi consacrés aux réalisateurs de cinéma, documentaristes mais aussi auteurs de fictions à forte vocation ethnographique, aux avocats militants, aux blogueurs, aux historiens amateurs – comme ceux qui, à la marge de l’Université, ont tant fait pour documenter les effets de la grande famine des années 1950.

Cet élargissement social et professionnel de l’enquête se traduit aussi par une grande attention portée aux mutations économiques et technologiques – et non seulement politiques ou juridiques– de la sphère publique. D’une part, le développement du consumérisme a ouvert des espaces nouveaux d’intervention, soit à travers la défense de la culture pop’, souvent articulée à la critique postmoderne des canons et des grands récits culturels, soit, de façon plus ambiguë mais aussi plus productive, en offrant des espaces interstitiels de prise de parole, par exemple à travers le cinéma ou l’art contemporain. D’autre part, l’enjeu technologique est au cœur des mutations récentes de la sphère publique, avec le développement des réseaux sociaux qui permettent d’autres formes d’intervention publique que celles offertes par les médias traditionnels. Comme le souligne Yu Jianrong (cité p. 189) : « La technologie actuelle a modifié l’environnement social. Tout le monde a un microphone. Chacun est une agence de presse » (news headquarters).

Sebastian Veg a fait le choix fort de ne pas traduire le terme chinois minjian, ou plus exactement d’insister sur l’écart entre sa traduction anglaise possible « grassroots » et le sens originel, plus riche et complexe. Ce faisant, il introduit le terme minjian comme le concept central de l’analyse, au point d’en faire le titre du livre, ce qui est un geste particulièrement audacieux. Ce choix n’est en rien le résultat d’une conception essentialiste ou culturaliste de l’histoire chinoise, qui exagèrerait son incomparabilité. Au contraire, le premier chapitre propose une brillante réflexion sur les grandes traditions occidentales de sociologie historique des intellectuels et sur ses apports à l’historiographie des intellectuels chinois. En revanche, la décision de faire de minjian une catégorie d’analyse spécifique, tirée de la situation chinoise, rompt avec la tentation d’appliquer aux situations non européennes des concepts formés à partir de l’expérience historique européenne.

En retour, les historiens de l’Europe sont confrontés à une question que Sebastian Veg ne pose pas de manière explicite mais qui me semble ressortir de la lecture de son livre : la notion de minjian est-elle spécifiquement chinoise, ou permet-elle, à partir de l’expérience historique de la Chine des années post-Tiananmen, de s’interroger plus généralement sur les reconfigurations de la vie intellectuelle ? Peut-on parler d’intellectuels minjian aux États-Unis, en France ou en Allemagne ? Si la question peut sembler déroutante, c’est uniquement un effet de nos routines intellectuelles. Il en va de la circulation internationale des concepts des sciences sociales, en règle générale universalisés à partir des langues et des expériences occidentales. Or la double mondialisation, des sciences sociales comme des expériences de la modernité (ou de la post-modernité si l’on préfère), implique que l’on puisse aussi faire le trajet inverse. Et, de fait, il me semble que l’importation du concept de minjian permettrait de réfléchir à la réorganisation des formes d’intervention dans les sphères publiques occidentales.

Prenons le cas de la France. La notion traditionnelle d’« intellectuel », héritée de l’affaire Dreyfus, antérieurement de la figure du philosophe des Lumières, puis redéfini par des philosophes et des écrivains au cours du XXe siècle, enferme l’histoire et la sociologie des intellectuels dans une conception très légitimiste, où les protagonistes sont définis par leur légitimité savante ou littéraire plutôt qu’à travers la diversité de leurs actions. Or, s’inspirer de la méthode mise en œuvre par Sebastian Veg permettrait de réfléchir à la spécificité d’acteurs intellectuels situés à l’intersection des mondes artistiques, journalistiques et politiques. Pensons au cinéma engagé et militant, aux journalistes d’investigation, aux activistes écologiques. Une étude sur les intellectuels aujourd’hui ne devrait-elle pas intégrer, aux côtés de figures légitimes et traditionnelles, comme Bruno Latour ou Etienne Balibar, des personnages nettement plus minjian, comme, par exemple, David Dufresne, à la fois journaliste indépendant, réalisateur, romancier, qui a beaucoup contribué à documenter et à dénoncer les violences policières ces derniers mois et à les rendre plus visibles dans la sphère publique. L’hypothèse est double. L’importation d’un concept forgé pour rendre compte de l’expérience chinoise, à partir d’un terme chinois, permettrait d’un côté de dissiper l’effet d’évidence qui, dans les sciences sociales occidentales, et notamment dans l’historiographie française, tend à amalgamer, autour de la notion d’intellectuel, la légitimité savante et l’intervention publique au nom du bien commun. D’un autre côté, la Chine pourrait être un bon observatoire, malgré tout ce qui semble distinguer – voire opposer – le fonctionnement de la sphère publique ici et là-bas, de transformations plus générales du rôle des intellectuels dans un contexte de discrédit des élites traditionnelles, d’ironie postmoderne et de reconfiguration technologique de l’espace médiatique.

C’est un des paradoxes fructueux du livre de Sebastian Veg : cette plongée érudite dans le monde des intellectuels minjian montre à quel point les figures de l’intellectuel en Europe et en Chine ont des histoires plus entrecroisées qu’il n’y paraît. La proximité n’est pas là où l’attendait. Telle est la force de la démonstration. À l’évocation d’intellectuels chinois, le lecteur français s’attend à trouver ce qu’il croit connaître : des dissidents, des défenseurs des droits de l’homme, sur le modèle des signataires de la charte 08 qui se réclament ouvertement du modèle occidental et des valeurs universelles héritées des Lumières. Les intellectuels minjian relèvent d’une autre catégorie, mais qui dialogue aussi, mais différemment, avec la tradition européenne. Ainsi Wang Xiaobo (1952-1997), figure majeure à laquelle Veg consacre un beau chapitre, s’est beaucoup nourri de références intellectuelles occidentales, non seulement Michel Foucault qu’il a découvert lors de ses études à Pittsburgh et auquel il emprunte sa réflexion sur la sexualité et sa critique des formes de domination inhérente à la parole savante, mais aussi des auteurs rationalistes comme Bertrand Russell, qu’il cite volontiers. Son œuvre romanesque et ses essais semblent ainsi puiser dans une diversité d’influences, occidentales et chinoises, pour construire une posture moralement déflationniste et politiquement engagée, où l’inquiétude se teinte toujours d’ironie, où la fiction se charge de contrecarrer toute tentation de grandiloquence. Or, cette écriture autocritique et sceptique, qui cherche à articuler l’efficacité d’une parole critique avec le rejet de toute parole d’autorité, fait écho à un autre héritage de la modernité intellectuelle, moins prestigieux peut-être que le magistère des grandes figures savantes, mais qui n’a cessé, depuis Diderot au moins, de déconstruire de l’intérieur de la tentation dogmatique de l’universalisme des Lumières.

Relever cette proximité, ce n’est pas, bien entendu, vouloir réinscrire les intellectuels minjian dans une filiation européenne. C’est plutôt relever que les enjeux de l’autorité savante et de la parole critique se posent de façon plus similaire qu’on ne le pense, malgré les différences évidentes des contextes politiques et des traditions culturelles. D’ailleurs, les philosophes des Lumières, déjà, débattaient de la figure du mandarin chinois, emblème à la fois fascinant et inquiétant d’une autorité intellectuelle adossée à l’État. À l’inverse, en mobilisant la fiction romanesque pour exprimer la majorité silencieuse sans s’ériger en porte-parole, Wang Xiaobo faisait écho, au-delà de la tradition chinoise, à tout un courant du roman moderne, défendu notamment par Milan Kundera, qui articule satire sociale et refus de tout didactisme moral. À la lecture de Minjian, on en vient à penser que l’entrecroisement de ces traditions intellectuelles et littéraires produit aujourd’hui, dans le monde globalisé qui est le nôtre, un puissant effet d’écho. Les leçons que l’on peut tirer de la situation chinoise ne valent pas seulement, alors, pour notre compréhension de ce monde lointain – qui l’est sans doute de moins en moins –, mais peuvent aussi nous aider à penser les mutations contemporaines de l’autorité intellectuelle dans l’espace public européen.

Sebastian Veg – Prolongements

Je voudrais commencer par exprimer ma profonde reconnaissance à mes trois collègues pour leur lecture minutieuse mais aussi très généreuse et éclairante de Minjian. C’est un cliché, mais il est émouvant et gratifiant de voir comment des préoccupations finalement marginales, qui m’ont occupé pendant de longues années, peuvent croiser des réflexions développées dans d’autres disciplines, d’autres chronologies ou d’autres espaces. Leurs contributions ouvrent trois pistes de réflexion extrêmement stimulantes, que je ne ferai qu’esquisser ci-dessous.

D’abord, Pablo Blitstein souligne très justement que les intellectuels minjian d’aujourd’hui demandent à être inscrits dans une histoire parallèle, une sorte de tradition cachée, représentée par des lettrés et intellectuels qui ont cherché, à différentes époques, à se soustraire à la dichotomie de la cooptation par l’État (notamment par les concours mandarinaux) et du retrait quiétiste. Les « petits » mandarins qui, à la fin des Qing, ont cherché à construire d’autres savoirs et d’autres espaces publics au niveau local font certainement partie de cette généalogie, tout comme les nombreux candidats malheureux aux examens mandarinaux qui se tournent, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, vers le journalisme, l’opéra populaire à fins pédagogiques ou l’enseignement rural. L’historien Li Hsiao-t’i a d’ailleurs a qualifié ces activités de « grassroots Enlightenment »3. On les retrouve dans les années 1920 et 1930 parmi les membres du mouvement d’enquêtes sociales ou parmi les réformateurs ruraux. De même, la version maoïste de cette tradition populiste a sans aucun doute exercé une influence profonde sur la génération des « jeunes instruits ». Beaucoup d’entre eux figurent aujourd’hui parmi les intellectuels minjian qui mettent à profit leur (souvent maigre) retraite pour se consacrer à des travaux d’intérêt commun. Parmi ces derniers, Qian Liqun est certainement un exemple emblématique : après avoir été étiqueté droitier au moment où il était étudiant de premier cycle à l’université de Pékin en 1957, il s’est consacré pendant vingt ans à l’enseignement en milieu rural (dans le Guizhou), expérience qu’il revendique comme celle d’un véritable engagement socialiste, tout en se consacrant, désormais retraité de l’université de Pékin, à la mémoire parallèle des victimes du maoïsme.

La question de la normativité, au cœur des travaux d’Isabelle Thireau, constitue aussi un point d’appui extrêmement fructueux pour interroger les positions des intellectuels minjian. Il est vrai que Wang Xiaobo a beaucoup insisté sur l’importance de l’attitude de neutralité axiologique, qui contrastait fortement avec le point de vue toujours « engagé » de l’universitaire marxiste-léniniste, obligé de clarifier avant tout si son objet d’étude était « progressiste » ou « réactionnaire », s’il avançait ou entravait la cause du peuple – une attitude que Wang Xiaobo rapproche non sans espièglerie de celle des lettrés confucéens, toujours soucieux des bienséances. Mais il est vrai, son commentaire m’en a fait prendre conscience, que beaucoup d’intellectuels minjian revendiquent aussi un autre type de normativité, non pas prescriptive, mais qui se fonde sur une éthique de la prise de parole sincère, authentique, dévoilant une certaine « vérité » (zhenxiang), sauvée des déformations introduites par les grands récits et les idéologies. La revendication de neutralité axiologique doit donc elle aussi être réexaminée de manière critique. C’est peut-être justement cette normativité partagée qui rapproche les intellectuels minjian de toutes les initiatives apparues dans la société chinoise et qui interrogent les pratiques de pouvoir au niveau local.

Enfin, Antoine Lilti met le doigt sur un aspect tout aussi fondamental : la dimension comparative et programmatique implicite dans le terme minjian. Le choix de faire figurer la notion dans le titre du livre a été fait par l’éditeur – en tant qu’auteur je n’aurais sans doute jamais osé faire une proposition aussi radicale – mais elle souligne en effet une volonté de sortir de catégories trop éculées (pour beaucoup occidentales) à travers lesquelles l’histoire de Chine est souvent abordée (y compris en Chine même). Récemment les voix se multiplient pour appeler à une histoire intellectuelle plus ouverte, affranchie de concepts hégémoniques apparus dans la tradition européenne. La notion d’intellectuel minjian a également une dimension programmatique : elle cherche à ouvrir des pistes vers une histoire des savoirs citoyens affranchie des figures d’autorité académique ou littéraire, y compris en Europe. En ce sens, le choix du sujet d’étude trahit sans doute quelque chose des préférences normatives de son auteur.

Notes

1

Sebastian Veg, Minjian. The Rise of China’s Grassroots Intellectuals, New York, Columbia University Press, 2019.

2

Timothy Cheek, Propaganda and Culture in Mao’s China. Deng Tuo and the Intelligentsia, Oxford, Clarendon Press, 1997.

3

Li Hsiao-t’i, Opera, Society and Politics in Modern China, Cambridge, Harvard University Asia Centre, 2019.