Joachim Nettelbeck, secrétaire général du Wissenschaftkolleg de Berlin de 1981 à 2012, a été pendant deux décennies proche de Clemens Heller, directeur de la division des Aires culturelles de la VIe section, administrateur adjoint puis administrateur de la Maison des sciences de l’homme et, à ce titre informel, observateur aigu, depuis sa position, de l’EHESS et de la MSH, institution « bicéphale » selon ses mots. Il était dans l’esprit de cet atelier d’accueillir ce regard, qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes.

Patrick Fridenson : Joachim, nous envisageons de partager l’entretien entre deux périodes. Une première période qui porterait sur les relations, telles que vous les avez observées, entre la Maison des sciences de l’homme (MSH) et l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Nous ne ferions pas une histoire des origines, mais l’histoire que vous avez vécue vous-même directement. Une deuxième période porterait sur le développement des activités internationales de l’École des hautes études elle-même…

Pierre-Antoine Fabre : Ou, plus précisément peut-être, sur l’activité internationale de la Maison des sciences de l’homme qui a concerné l’École d’une manière déterminante.

Joachim Nettelbeck : L’École est donc créée comme institution en janvier 1975. Depuis 1973, Clemens Heller n’assiste plus institutionnellement aux réunions du bureau de la VIe section de l’École pratique en tant que directeur de la division des Aires culturelles, fonction qu’il exerçait depuis 1958-1959, parce que cela se passait mal entre Jacques Le Goff et lui. Mais, à la Maison des sciences de l’homme, il reste extrêmement loyal à la relation entre les deux institutions.

Patrick Fridenson : Pouvez-vous évoquer ce que vous connaissez et ce que vous savez du compagnonnage des deux institutions ?

Joachim Nettelbeck : C’est toute l’originalité de cette institutionnalisation nationale des sciences sociales et humaines en France. Je parle toujours d’une institution bicéphale, parce que, vu de l’extérieur, il y a une maison, il y a un bâtiment et il y a des entrelacements entre les deux institutions que quelqu’un de l’extérieur ne peut pas comprendre.

Pierre-Antoine Fabre : Quelquefois même quelqu’un de l’intérieur !

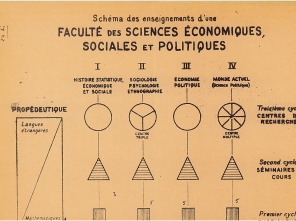

Joachim Nettelbeck : Nous avons évoqué la relation difficile entre Le Goff et Heller, mais Heller souhaitait toujours coopérer avec l’École. Pourtant, il y a une tension inhérente à la coexistence de deux institutions autonomes dans un même bâtiment. Cette institutionnalisation bicéphale est assez unique. Elle n’est pas compréhensible sans prendre en compte l’origine de ces deux institutions et la particularité de Clemens Heller comme administrateur intellectuel. La création de l’École en 1975 a été l’aboutissement d’un développement des institutions, qui commence selon moi en 1954 quand le directeur de l’Enseignement supérieur Gaston Berger permet à la VIe Section sous Lucien Febvre et Fernand Braudel de nommer de nouveaux directeurs d’études, donnant ainsi une base personnelle au terme « civilisations » qui avait été ajouté au titre des Annales après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946. Les deux hommes ont demandé à Clemens Heller de les aider à obtenir des subventions américaines afin de financer ce qui s’appela ensuite « aires culturelles ». Cette dimension interdisciplinaire et comparative de l’histoire selon la tradition des Annales exigeait une autre organisation institutionnelle. Febvre et Braudel la voyaient dans une institution nationale. Cette ambition se heurte aux intérêts de l’université de Paris (Pierre Renouvin1) et de Sciences Po, surtout en ce qui concerne les études et diplômes. En 1957, au terme de négociations avec la Fondation Ford, Berger impose avec l’aide de Heller un compromis permettant la création d’une Maison des sciences de l’homme à côté de la VIe section, mais sans étudiants (et sans amphithéâtre, un argument convaincant dans les négociations). En 1958, dans le contexte de la préparation du IIIe plan français, Braudel prend une dernière initiative pour faire réaliser un Institut national de sciences sociales, qu’il appelle la « Faculté des sciences économiques et sociales2 », donnant à la Maison une pure fonction de service, mais sans succès. Dans ce sens, avec sa création en 1975, l’EHESS remplace la VIe section en préservant l’héritage du compromis de 1957. Sur le plan de l’enseignement, le maximum que l’École peut obtenir, c’est le troisième cycle3, internationalement considéré comme la première étape de la recherche, sans une bibliothèque universitaire – et toujours sans amphithéâtre.

D’une certaine façon, la coopération entre Heller et Braudel préfigurait la bicéphalie des deux institutions. Braudel représentait le grand pouvoir académique, son ambition était une faculté, une institution nationale, bref une organisation à la française. Heller de l’autre côté était un joueur – il était acteur et metteur en scène de formation –, il poursuivait ses idées selon les occasions, faisait confiance aux personnes sur la base de ses réseaux. Leur parfaite répartition de compétences amortissait ces différences. Par contre, sur le plan des institutions, ces différences d’esprit aboutissaient à des conflits, mais puisque ceux-ci étaient accompagnés de la nécessité d’une coopération (bâtiment, services, financement de l’État), ces différences produisaient un résultat fertile !

Cette organisation atypique se heurtait à l’esprit hiérarchique de l’administration et à l’autorité du président de l’École. Il est compréhensible que le ministère de l’Éducation nationale ou celui de la Recherche se soit posé la question de savoir si la Maison ne devait pas devenir une partie de l’École. Au fond, on pouvait dire qu’en réalité la Maison, autonome, ne consistait que dans un secrétariat scientifique, un programme d’invitation de chercheurs étrangers, fonction remplie dans une université « normale » par un département de relations internationales. Maurice Garden4 m’a raconté qu’il avait été chargé d’unifier les deux institutions du boulevard Raspail. Il est allé voir Heller. Ils ont eu un long déjeuner en tête-à-tête. En revenant, il s’est même demandé s’il ne fallait pas plutôt intégrer l’École dans la Maison !... De toutes les façons, vu l’orientation intellectuelle de Heller, la différence entre les institutions lui paraissait précieuse, au point d’abandonner tout de suite l’idée d’une intégration pour des raisons d’efficacité administrative5. L’ouverture de la Maison vers le monde n’était plus seulement une source d’inspiration pour l’École, mais, dans son esprit « hellerien », pour Paris aussi, pour la France et en général pour les sciences humaines et sociales. C’était l’ensemble qui, du point de vue d’une politique de la recherche, comptait. Cet esprit « hellerien », que Garden percevait, n’était cependant jamais explicite, ni dans les propos de Heller ni dans les programmes qu’il créait ou soutenait. Ses multiples dimensions se trouvent plutôt décrites dans les témoignages présentés après sa mort dans un hommage public rendu à la MSH le 27 novembre 20026 et dans ceux recueillis à l’occasion du centenaire de sa naissance en 2017 et publiés en 20187.

Patrick Fridenson : Les 17 témoignages de 2002 ont été présentés par ordre alphabétique. Ils ont été enregistrés par deux réalisateurs de la MSH, dans le cadre du programme Archives audiovisuelles de la recherche en SHS créé à la MSH par Peter Stockinger, puis mis en ligne avec leur transcription8. Pour mon article sur Clemens Heller je les avais tous consultés, et les deux avant-derniers intervenants ont été deux sociologues, Dominique Schnapper et Alain Touraine9.

Joachim Nettelbeck : … Et la dernière intervenante est Jocelyne Vedrenne10. J’avais trouvé sa contribution particulièrement remarquable parce qu’elle décrit le style d’administration de Heller comme je pouvais l’observer quotidiennement pendant l’année 1979 quand j’ai travaillé dans un bureau à côté de lui. Les noms de Touraine et Schnapper me rappellent de nouveau l’origine de cette organisation bicéphale. Dominique Schnapper a été la première secrétaire de la Maison des sciences de l’homme de 1959 à 196111. Celle-ci est alors une association loi de 1901 : c’est le résultat du compromis négocié par Gaston Berger entre Braudel et les « mandarins » de l’université, coquille encore vide pour recevoir les subventions de la Fondation Ford. Par ailleurs, le nom d’Alain Touraine me rappelle les nominations improbables de 1954 à la VIe section de l’École pratique, la base personnelle de ce qui s’annonçait par « civilisations » et qui s’appela ensuite « aires culturelles ». Anne Kwaschik l’a décrit parfaitement dans son livre sur « Le recours au savoir sur le monde »12.

C’est en 1954 que Febvre et Braudel développent l’idée que d’un côté, à la place de la VIe section, il faut avoir une institution nationale pour les sciences sociales telles que ces historiens les concevaient, et que de l’autre, il faut élargir l’histoire du style Annales par la comparaison avec des « aires culturelles » lointaines, en vogue aux États-Unis sous le nom de « Area Studies ». On ne peut qu’admirer le don que Braudel et Febvre avaient pour repérer des personnes remarquables, indépendamment des titres formels, par exemple Jacques Berque (1910-1995) pour le monde musulman, Louis Dumont (1911-1998) pour l’Inde, Vadime Elisseeff (1918-2002) pour le Japon ou Etienne Balazs (1905-1963) pour la Chine. Alain Touraine, encore sans thèse d’État, en a fait partie un peu plus tard. Mais il faut aussi admirer la clairvoyance de Gaston Berger à soutenir massivement ce développement. Et c’est vers la fin de 1954 que Febvre et Braudel font encore un choix peu conventionnel. Ils demandent à Heller de les aider pour obtenir le soutien des fondations américaines, à un Américain d’origine viennoise donc, qui admire Braudel et l’histoire des Annales, qui est profondément cultivé, mais qui n’a aucun titre académique, qui est un « nobody » dans les jeux de pouvoir du monde universitaire.

Patrick Fridenson : Bien sûr. Mais si on se replace en 1975, reste une question. Braudel est alors président de la Fondation de la MSH et Heller administrateur adjoint. Comment voyez-vous les relations entre les deux hommes à partir de là ?

Joachim Nettelbeck : Plutôt à partir de la fin des années 1960. Maurice Aymard13 m’a laissé lire leur correspondance. Elle concerne presque toujours des acquisitions de livres, des rencontres personnelles, des événements ponctuels, très rarement l’orientation générale et la vie réelle de la Maison. Mon impression : Braudel fait entièrement confiance à Heller et Heller garde son attitude de grand respect vis-à-vis de Braudel. Braudel trône en tête et Heller dirige la Maison et sert le grand historien.

Cela me rappelle ma propre expérience avec Braudel au moment de la création de la Maison Suger, la résidence internationale de la MSH14. À la fin de nos négociations préparatoires avec la Fondation Volkswagen, il fallait faire une demande de financement. Heller et moi, nous avons rédigé cette demande. Puis Heller me dit : « Il faut monter voir Braudel pour le faire signer. C’est un lundi, Braudel est là ». Je monte donc, et lui demande de signer. Je parle plein d’enthousiasme des perspectives prometteuses de la Maison Suger. Mais lui était apparemment préoccupé par autre chose. Les quelques remarques qu’il faisait sur la Maison Suger me disaient bien qu’il n’avait jamais regardé de près ce qui se passait là. Mais en public Heller soulignait, comme toujours et pour tout, que c’était l’idée de Braudel de créer la Maison Suger. Mais puisque j’ai participé continuellement au développement de l’idée, je sais que c’était l’idée de Heller, en parallèle au programme des boursiers allemands finalement financés eux aussi par la Fondation Volkswagen.

Patrick Fridenson : Et la Maison Suger, quelle était sa définition au départ ?

Joachim Nettelbeck : Le point de départ, c’était l’expérience que les boursiers de la MSH étaient dispersés dans la Ville. Or l’esprit de la MSH était qu’ils s’inspirent réciproquement. Pour cela il fallait créer une situation telle qu’ils se rencontrent, de sorte que le hasard des affinités puisse jouer son rôle. Déjà à Harvard, comme tuteur à la Winthrop House, Heller avait fait l’expérience de l’effet des « maisons ». Au Wissenschaftskolleg (ou Wiko) de Berlin15 il voyait à quel point la résidence des fellows était importante pour ce contact journalier. Et c’est pour cela qu’on a développé dans nos discussions la nécessité d’un tel lieu à Paris. On a vu toutes sortes de bâtiments. Dans la Cité universitaire, nous avons considéré la Maison du Cambodge et la Maison Heinrich Heine mais avec le vacarme du périphérique, c’était impossible… Jusqu’à un déjeuner avec Mme Ahrweiler16, où celle-ci raconta qu’elle ne savait pas quoi faire de ces petites maisons dans la rue Suger qui tombaient en ruine et où Heller a tout de suite sauté sur l’occasion : il trouverait les moyens de les restaurer pour servir de résidence aux chercheurs invités. C’était un vrai moment de sérendipité administrative, comme cela avait déjà eu lieu pour le site du Séminaire de Salzbourg qui s’était tenu en 1947 au château de Leopoldskron qui avait été la propriété de Max Reinhardt, autrement dit la belle histoire de la rencontre de Heller avec la veuve de Reinhardt17 dans le métro de New York. Et en effet, Heller a trouvé les moyens financiers, de nouveau selon une méthode reprise de l’expérience de la VIe section et de la MSH : d’abord obtenir le soutien significatif d’une fondation étrangère, dans ce cas la Fondation Volkswagen, ensuite motiver l’État à ajouter l’essentiel, soit les frais annuels (et une part importante de l’installation). Dans les réunions, le soutien de Madame Schlumberger (d’ailleurs financièrement peu important)18 était la carotte qui animait les participants français. En fin de compte avec succès, grâce au soutien décisif de l’État et de la Fondation Volkswagen. Cerise sur le gâteau : Heller a trouvé un architecte extraordinaire, Antoine Grumbach, aussi enthousiaste pour l’idée de la Maison que pour la combinaison entre la conservation des poutres anciennes et les matériaux modernes.

Patrick Fridenson : Vous reconstituez les différentes pièces du puzzle, avec ce dernier coup d’archet qui a été la maison Suger…

Pierre-Antoine Fabre : Il y a un sujet que vous venez tout juste d’évoquer, et qui n’est pas mince, c’est la bibliothèque.

Joachim Nettelbeck : Une raison de plus de regarder la Maison et l’École comme un ensemble. En 1975, l’École n’avait pas de bibliothèque. Par contre, à l’origine de la Maison des sciences de l’homme, pour Heller la bibliothèque était une pierre de voûte. Il imaginait au centre du bâtiment du 54, boulevard Raspail une grande bibliothèque au service des chercheurs travaillant dans les bureaux situés autour et appartenant à diverses institutions parisiennes, selon le compromis de 1957. Pour ceux qui travaillaient avec lui au quotidien, cette passion pour les livres était évidente. Cela faisait partie de l’héritage de son père, le fameux libraire Hugo Heller, « ce beau profil paternel que Clemens Heller a reçu comme héritage et comme modèle » comme le concluait Isabelle Pleskoff dans son intervention de 200219. Chaque fois que je voyais Heller, il était question de livres. Soit d’un livre sur son bureau : « Avez-vous lu ça ? Il faut le lire ! » Soit, après mon éloge d’un livre : « La bibliothèque doit l’acheter ! » C’était aussi l’impression quand on entrait dans son bureau. Il débordait de livres.

Patrick Fridenson : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le rôle de Hugo Heller ?

Joachim Nettelbeck : Au début du XXe siècle, Hugo Heller était une autorité culturelle à Vienne. D’une certaine façon, son amour pour le livre a poursuivi Clemens toute sa vie. Dès son arrivée à Paris en 1948, après avoir été exclu du Séminaire de Salzbourg, il développe comme son premier projet l’élargissement de l’École nationale des langues orientales vivantes20 à une bibliothèque selon le modèle américain, au service des chercheurs de toute l’Europe, ouverte, accessible à tout le monde. Le seul problème a été qu’il n’avait pas présenté cette idée à l’administrateur général de la Bibliothèque nationale ; le projet s’est donc enlisé. Pour sauter un demi-siècle : quand j’ai vu les plans pour le Grand équipement documentaire (GED), désormais rebaptisé l’Humathèque, au milieu du campus Condorcet, j’étais fasciné : c’était le rêve de Clemens ! La bibliothèque, c’était pour lui l’essentiel de l’université, avec des bureaux tout autour, et des gens qui se rencontrent sans efforts particuliers autour des livres.

Patrick Fridenson : Vous venez d’évoquer la bibliothèque de la MSH, mais il y a eu aussi le fait qu’Heller soit devenu lui-même éditeur (d’ailleurs comme son père) avec la création des Éditions de la Maison des sciences de l’homme. Nous savons qu’il avait déjà tenu un rôle important, en 1957-1958, dans la publication en russe du Docteur Jivago chez l’éditeur hollandais Mouton, puis qu’il avait négocié en 1960 un contrat non exclusif pour les publications de la VIe section chez ce même Mouton21. La date de création des Éditions de la Maison des sciences de l’homme fait l’objet d’un débat, comme celle des Éditions de l’EHESS, ainsi que nous l’a rappelé Jacques Revel dans un chapitre précédent de notre Atelier, en soulignant que le contrat que Braudel avait passé avec la Maison d’édition du ministère de l’Éducation nationale, le SEVPEN, avait pris fin… On avance l’idée d’une création en 1970 et d’une réorientation en 1978. Pouvez-vous nous expliquer comment est venue à Heller l’idée de créer les Éditions de la Maison des sciences de l’homme, différentes de ce que vont être les Éditions de l’EHESS ?

Joachim Nettelbeck : Je me souviens seulement de nos discussions sur le sujet de savoir si la variété des invités permettait un profil particulier à une maison d’édition propre, s’il ne valait pas mieux coopérer avec des maisons d’édition diverses, spécialisées dans le domaine de chaque chercheur comme Heller l’a pratiqué par exemple avec Cambridge University Press.

Patrick Fridenson : Vous venez d’évoquer la coopération éditoriale entre la Maison et Cambridge University Press, qui a donné lieu à la publication d’une collection magnifique en anglais. Mais il y a quand même eu aux Éditions de la Maison des sciences de l’homme, si on les regarde sur une longue période, le fait que cet éditeur ait traduit des auteurs qui autrement n’auraient jamais été publiés en français et, naturellement, des auteurs de langue allemande.

Joachim Nettelbeck : Oui, le manque de connaissance des auteurs allemands en France était frappant. Pour moi, l’esprit selon lequel Heller essayait de combler cette lacune était spécifique. Comme pour la bibliothèque, la traduction en elle-même ne lui suffisait pas. Elle s’insérait dans un effort pour faire fructifier la confrontation avec une pensée importante, qui n’avait pas trouvé le soutien d’un éditeur français. Pour qu’elle soit efficace, il fallait des personnes qui s’engagent pour une telle traduction culturelle. Heller demandait aux amis allemands de la Maison quels auteurs il serait important de faire connaître au public français. Mais il ne lui suffisait pas que ces amis regrettent que par exemple Niklas Luhmann n’ait pas été assez connu22. Ensuite il fallait trouver quelqu’un comme Rudolf Stichweh23, familier de la France, et surtout un adepte français de Luhmann engagé à faire comprendre au-delà du texte l’importance de cet antipode de Habermas. En plus, comme par une action parallèle, cet instrument de l’édition était accompagné par un programme de traduction franco-allemand (Harald Weinrich et Hinnerk Bruhns). Mais ce programme d’auteurs allemands n’a pas joué un grand rôle par rapport à l’ensemble de la production.

Pierre-Antoine Fabre : Je voudrais revenir peut-être, avant qu’on s’en éloigne trop, à la bibliothèque, en passant par la fin de l’histoire, si l’on peut dire, puisque vous avez évoqué le campus Condorcet comme un rêve de Heller ; et je rappellerai le fait qu’au tout début du projet Condorcet, quelque chose est tout de suite apparu comme un impératif, l’ouverture la plus large possible de cette bibliothèque, non seulement son accès libre, mais aussi son ouverture aux différentes catégories étudiantes qui pouvaient la fréquenter. Par rapport à cela, j’ai le souvenir que le statut de la bibliothèque de la MSH dans l’immeuble du boulevard Raspail était difficile, parce que c’était une bibliothèque ouverte aux chercheurs, évidemment, mais l’accès aux populations étudiantes qui commençaient à prendre de l’importance à l’École, en particulier par le DEA, la formation au doctorat, était beaucoup plus incertain. Je me souviens avoir dû, dans les années 1990, faire des lettres particulières demandant pour des étudiants en DEA l’accès à la bibliothèque. Quel souvenir avez-vous vous même de cette, non pas peut-être contradiction, mais de la bibliothèque comme lieu de tension, là aussi, entre les deux institutions, c’est-à-dire entre une institution d’enseignement et de recherche et une institution qui était réservée à l’accueil des chercheurs et aux programmes de recherche ?

Joachim Nettelbeck : Je ne crois pas qu’il ait été dans l’esprit de Heller de rendre les procédures bureaucratiques difficiles pour les étudiants. Je crois que c’est plutôt une logique proprement bibliothécaire qui a conduit à ça. Dès le début de la planification du bâtiment, Heller a organisé une visite dans les grandes bibliothèques américaines. Les participants français devaient voir ce que c’était qu’une bibliothèque de service. Avec le soutien de leurs présidents ils ont visité quelques-unes de ces bibliothèques, Chicago, Harvard, Cornell. Au-delà d’être des gardiens de livres comme ailleurs, ces bibliothèques s’entendaient surtout comme un service pour les chercheurs facilitant leur travail. En plus au début, Braudel et Heller imaginaient la bibliothèque beaucoup plus grande. On parlait d’un million de livres. Avec la Maison, privée de l’enseignement, il devenait difficile de défendre beaucoup de place pour une bibliothèque. Pourtant, il restait un espace avec l’esprit de service d’une bibliothèque, la salle des revues et de la reference library.

Patrick Fridenson : Je confirme qu’il y avait en libre accès ces merveilleux catalogues annuels de la Bibliothèque du Congrès américain dont, au début, comme jeune historien, je ne comprenais pas la nécessité. Mais je me suis rendu compte ensuite qu’on avait toute la production américaine sur une année. Avant Internet, c’était un outil de travail extraordinaire. Et la Bibliothèque nationale, qui n’était pas encore la Bibliothèque nationale de France, n’avait pas cela en libre accès. Là, les revues étaient toutes sur des présentoirs et il y avait des revues que l’on ne pouvait avoir nulle part ailleurs, ni à Sciences Po ni à la Bibliothèque nationale. Oui, c’était un espace de liberté et un espace de connaissance. J’étais encore à Nanterre à l’époque, et je venais là pour voir les revues. Et là, une chercheuse ou un chercheur venu de l’autre bout du monde vous voyait regarder une revue et des conversations se nouaient… Donc, si la bibliothèque n’était pas de la taille qu’avait espérée Clemens Heller, c’était un pôle d’attraction, un pôle de relations. Et à l’autre bout, il n’y avait pas non plus de limite d’âge : j’ai vu des retraités, certains célèbres, qui venaient à la bibliothèque pour voir les revues, en libre accès.

Pierre-Antoine Fabre : Oui, c’est très juste. D’une certaine façon, il y avait vraiment deux espaces. Il y avait cet espace très largement ouvert de consultation des revues. Puis il y avait tout ce qui concernait l’emprunt des livres qui, là, était beaucoup plus strictement limité. Mais il y avait deux bibliothèques en une, d’une certaine façon, de ce point de vue-là. Et l’Humathèque du Campus Condorcet n’est d’ailleurs pas tout à fait sortie de ce dilemme, en ouvrant beaucoup plus largement aux étudiants, mais moins à un plus large public…

Patrick Fridenson : Je voudrais vous poser, si vous le permettez, plusieurs autres questions. Vous avez dit que Heller était un « nobody » dans le système français. Mais j’ai quand même eu le sentiment qu’il connaissait le système français comme sa poche, c’est-à-dire qu’il connaissait les ministères, il connaissait l’Unesco, il connaissait les établissements parisiens, il connaissait un certain nombre de dirigeants d’entreprises publiques.

Joachim Nettelbeck : Sûrement ! Dès le début de notre crencontre, j’e me suis rendu compte qu’il connaissait le système français parfaitement. J’écrivais une thèse de sociologie comparée sur la nomination des professeurs d’université. Il disait qu’il n’en savait rien, que pour cela je devais voir telle ou telle personne. Il allait juste donner son impression… Il s’en suivait une courte description qui me donnait une parfaite vue d’ensemble, meilleure que dans mes plus de 60 entretiens, Madame la ministre incluse ! Maintenant pour ses réseaux : en effet, il avait une capacité extraordinaire à séduire des personnes de milieu divers. Comme on l’a déjà dit pour son père, son action reposait sur ses réseaux extraordinaires et, j’ajouterai, sur sa large culture qui tolérait la contradiction, qui couvrait un large champ d’opinions divergentes et de connaissances, qui incluait aussi la culture, la musique, le film, etc. Combien de fois il m’a recommandé de voir une pièce de théâtre ou d’écouter un disque de musique classique !

Patrick Fridenson : Est-ce que vous pouvez nous présenter cet homme, qui était au cœur de tout ce qui faisait vibrer la France ?

Pierre-Antoine Fabre : Je complète juste cette question en indiquant que lorsque vous avez marqué la date de 1992 comme étant une date de changement, est-ce que c’est justement lié à tout ce que vient de dire Patrick et que vous venez de dire aussi, quand cette activité-là, cet aspect de l’activité de Heller s’est interrompu ?

Joachim Nettelbeck : Oui, bien sûr. Heller était une personnalité exceptionnelle. Pour citer Dominique Schnapper24 lors de l’hommage du 27 novembre 2002 : « Ses convictions étaient profondes et c’est pourquoi il communiquait aux autres son enthousiasme. … Clemens pensait juste et son cœur était généreux. Il appartenait aux quelques-uns dont la tête est froide mais le cœur chaud. … je ne l’ai jamais surpris en flagrant délit de médiocrité, d’envie ou de petitesse. » J’ai écrit tout un livre sur lui, en particulier sur sa jeunesse viennoise et l’effet sur son action professionnelle, le « bel héritage », de son père qui soutenait l’avant-garde dans tous les domaines de la pensée, de l’art, etc., mais aussi de sa mère, issue d’une famille de grands savants. Dans les années 1920, elle a surtout dirigé la seconde plus grande agence de musique de Vienne. Et à ne pas oublier : sa formation d’acteur et de metteur en scène au Max Reinhardt Seminar25. En ce sens, par son origine, Heller ne s’est jamais limité au monde académique. Et c’est pour cela aussi, je crois, qu’il pouvait être tellement tolérant. Par exemple, quand j’ai fait mes entretiens, il m’a présenté à des sociologues aussi divergents que Bourdieu, Touraine et Boudon en même temps. Au début, il était aussi proche de Raymond Aron, qui dans les années 1950 avait été, pour les Américains, la figure la plus importante en science politique, mais pour la gauche il était acheté par les Américains. En effet, oui, il avait une capacité extraordinaire à séduire des personnes de divers milieux et à faire appel à eux pour les inclure dans son travail.

Quand je disais qu’il était un « nobody », c’était dans la perception qu’avaient les Français des personnes importantes, qui ont une agrégation de droit, sont membres du Collège de France, présidents de ceci ou de cela, etc. Et tout cela, il ne l’était pas. Mais du point de vue de son réseau, il avait autant de goût que Braudel pour de jeunes chercheurs, mais il prenait plus de risques et se trompait probablement plus souvent. Des parapsychologues chinois me viennent à l’esprit… Mais cela aussi, il l’avait hérité de son père qui déjà, en 1910, appréciait le tout jeune Kokoschka comme « un talent encore bien sauvage qui sur les traces de van Gogh et Gauguin se cherche à tâtons, chancelant d’un extrême à l’autre » (« der blutjungen Oskar Kokoschka, ein noch arg verwildertes Talent, das auf den Bahnen van Goghs und Gauguins sich weiter tastet und von einem Extrem ins andere taumelt »). Ou pour Schoenberg, habitué du salon Heller à un moment où la musique dodécaphonique existait à peine. Lorsqu’on se rappelle ses amitiés avec des chercheurs du monde entier, ce furent souvent des personnalités exceptionnelles. Je me souviens par exemple de Nurul Hassan, historien et ancien ministre des Universités en Inde. Je m’attendais à une langue de bois, mais il m’a fait en deux heures une leçon sur le système universitaire qui pendant longtemps a guidé mon activité en Inde.

Patrick Fridenson : Je voudrais revenir ici sur un autre point, celui des relations entre l’École et la MSH. Heller avait, me semble-t-il, le sens de la complémentarité entre les invitations des deux côtés26. Sur un plan institutionnel, quand on voulait faire inviter quelqu’un et qu’il n’y avait pas assez de postes à l’École, on avait toujours la possibilité de demander une invitation à la Maison. Inversement, quand Heller faisait venir une étrangère ou un étranger, il venait vers l’École et il disait : est-ce que vous auriez envie que cette personne fasse un séminaire (afin de l’employer comme directeur d’études associé) ? Et si on n’avait pas de quoi le payer immédiatement, il venait avec vous jusqu’à une banque au bas du boulevard Raspail. Il avait immédiatement accès à cette banque et l’argent surgissait mystérieusement, alors qu’à l’École, il fallait attendre longtemps…

Joachim Nettelbeck : En effet à mes yeux, les deux institutions se complétaient réciproquement, et vu de loin ne faisaient qu’une. Ce n’est qu’aujourd’hui que je connais les difficultés entre Heller et Le Goff à l’époque de la création de l’École, mais en 1979 Heller n’en parlait jamais. Il y avait juste une rumeur dans les couloirs que je négligeais parce que la cohabitation me paraissait paisible, sans problèmes majeurs.

Patrick Fridenson : Vous avez évoqué Jacques Le Goff, mais Heller a aussi été ensuite en rapport avec François Furet et avec Marc Augé. Est-ce que vous pouvez évoquer les relations avec ces deux présidents de l’École ?

Joachim Nettelbeck : Là encore, je ne voyais pas de problème. J’entendais parler de la dominante « histoire » et de l’importance de l’anthropologie sociale, mais en écoutant Heller, j’avais l’impression que les disputes étaient le jeu habituel entre les facultés.

Patrick Fridenson : Autre chose : Marc Augé va créer les ateliers de l’École en Europe centrale et orientale27. Or Heller a été pionnier ici, avec la création des bourses Diderot et avec toutes sortes de programmes en direction de la Russie, avant même la fin de l’URSS. Pouvez-vous évoquer avec nous cette extraordinaire vision de l’avenir des relations avec ce qu’on appelait soit les pays de l’Est, soit les PECO, pays de l’Europe centrale et orientale ? Et est-ce que vous savez comment cela s’est passé lorsqu’Augé a voulu créer des antennes de l’École en Roumanie, en Tchécoslovaquie, etc. Comment comprenez-vous cette lucidité pionnière sur les pays de l’Est ?

Joachim Nettelbeck : Je connais très mal ces initiatives de l’École, mais je comprends bien l’engagement de Heller. Il a passé les premiers 21 ans de sa vie dans la Vienne des années 1920 et 1930, la Vienne de la nostalgie de l’Empire et des expériences (social)démocratiques dans les nouveaux États-nations comme la Tchécoslovaquie de Masaryk. Donc pour lui, il était important d’inviter des Tchèques et des Hongrois au Séminaire de Salzbourg de 1947, qui a été l’occasion de créer des liens entre intellectuels européens et américains en vue de la démocratisation de l’Europe. Dans les années 1950, pour Braudel et Heller, la Pologne était intellectuellement proche à cause de Witold Kula. Tout de suite après l’accord avec la Fondation Ford en 1957, Heller a irrité Shepard Stone28 par sa demande de bourses pour les historiens polonais. Dans les années 1960 et 1970, Georges Haupt, historien roumain29, a été étroitement lié à la VIe section et à la MSH. Depuis l’arrivée de Gorbatchev en 1985, les rapports assez formels avec l’Académie des sciences russe sont devenus plus ouverts et les bourses Diderot ont été mises en pratique. Heller a soutenu le séminaire Est-Ouest des dix-huitiémistes lancé par Robert Darnton en invitant toujours la moitié des jeunes doctorants des pays de l’Europe de l’Est. Tout de suite après la chute du Mur, il nous a soutenus pour la création du Collegium Budapest et de sa base financière multinationale. Toutes ces activités se faisaient toujours dans l’esprit de sa conception des « aires culturelles » : donner une voix à ceux qu’on connaissait mal à Paris. Mon impression au sujet des Ateliers, c’est que Heller sympathisait plus avec nos initiatives en Europe de l’Est qu’avec la volonté de créer des succursales, sans doute aussi pour éviter le bilatéral, qui pouvait impliquer que le côté dominant prêche au lieu d’apprendre.

Pour faire comprendre mon manque d’attention aux activités de l’École envers l’Europe de l’Est, il faut ajouter qu’Heller nous a ouvert les portes du ministère de la Recherche pour que la France participe à la création du Collegium de Budapest. Il a organisé deux rencontres avec le ministre Hubert Curien et nous a mis en contact avec Yves Saint-Geours qui, en fin de compte, a imposé la participation du ministère des Affaires étrangères. Les activités françaises bilatérales qui ont suivi ont eu comme conséquence pour nous que la France n’a plus participé à nos instituts à Bucarest, Saint-Pétersbourg et à Sofia ni à nos initiatives en Pologne et en Tchécoslovaquie. L’engagement multilatéral, dans le cas du Collegium Budapest, essentiel pour nos activités, est resté unique. C’est peut-être pour ça que je ne me suis guère soucié des initiatives de l’École, qui n’allaient pas pour moi dans le même sens30.

Pierre-Antoine Fabre : De ce point de vue-là, j’ai une question complémentaire. Dans ce que vous dites, si l’on vous écoute à partir de l’histoire de l’École, justement, le différend ou la distance entre Clemens Heller et Jacques Le Goff apparaît plus difficilement compréhensible. On aurait pu imaginer, au contraire, que le tropisme polonais de Le Goff, très précoce, aurait pu être un facteur de rapprochements encore plus importants.

Patrick Fridenson : D’autant plus, par rapport à ce que dit Pierre Antoine, que ce tropisme polonais de Le Goff remonte à Braudel. C’est Braudel qui envoie Le Goff en Pologne. Et c’est là que Le Goff rencontre sa future femme.

Joachim Nettelbeck : Oui, à mon avis c’était un pur jeu de pouvoir. Cela s’est vu aussi dans le conflit sur la compétence pour la distribution des espaces boulevard Raspail. Heller partait de l’idée que c’était naturellement une tâche de la Maison, mais au début Le Goff avait obtenu cela pour l’École. Le conflit a abouti à un arrangement compliqué qui créait chaque année une lutte acharnée. Je suppose qu’il y avait aussi une aversion personnelle de la part de Le Goff. Les psychanalystes diraient peut-être une guerre des fils de Braudel et un parricide. Heller n’éprouvait pas ces mêmes besoins.

Joachim Nettelbeck au Wissenschaftskolleg de Berlin.

Patrick Fridenson : Pouvez-vous nous expliquer les relations entre la Maison des sciences de l’homme et le Wissenschaftkolleg de Berlin (ou Wiko) et aussi, à cette occasion, les relations entre Clemens Heller et vous ?

Joachim Nettelbeck : Wolf Lepenies31 et moi disions toujours que nous avions tout appris de Heller. Pour nous, qui cherchions à construire une institution en marge des routines académiques, sa façon de penser et de faire était un modèle à suivre. Il se concentrait sur les personnes et leurs intentions, plutôt que sur des programmes préfabriqués. Par ailleurs, Clemens Heller voyait ces « instituts d’études avancées » comme des structures qui, à un certain degré, remplissaient les engagements qui étaient les siens pour le développement de la recherche. D’un autre côté, il trouvait le Wiko beaucoup trop luxueux, trop « institutionnel », trop prussien en quelque sorte. Mais, dix ans après la création de l’École maintenant bien installée, on pouvait se demander si le fonctionnement de la MSH ne devait pas évoluer. D’où la réflexion qui conduira à la Maison Suger et à la décision de la Fondation Volkswagen d’y contribuer par 3,5 millions de Marks. L’idée commune était bien d’ajouter à la MSH une espèce particulière d’institut d’études avancées au cœur de Paris.

Sur ma relation avec Heller, une histoire amusante. À partir de 2005, j’ai soutenu ce que j’appelais les Transregional Studies dont le concept est que l’objet, ce ne sont pas les « pays », mais des questions scientifiques sur lesquelles les chercheurs de pays culturellement différents apportent des regards nouveaux, particulièrement fertile s’il s’agit des chercheurs de plusieurs cultures selon le principe de Heller d’éviter la coopération binationale. Le résultat a été une institution, le Forum Transregionale Studien. Ce projet a été à peu près achevé en 2010. Quelle n’a pas été ma surprise quand j’ai commencé à travailler à mon livre sur Heller à partir de 2012 ! C’est seulement au cours de ces travaux que j’ai découvert que le concept de Heller dans les années 1950 était exactement ce que j’avais essayé de réaliser par ce Forum. Comment cela était-il possible ? Heller n’a jamais rendu explicite sa philosophie. Il n’a jamais dit quel était son principe d’organisation. Apparemment, d’une façon « subcutanée », j’avais compris ce qu’était son intention avec la MSH, une institution qui au début m’apparaissait tous azimuts, sans programme clair.

Pierre-Antoine Fabre : Vous avez beaucoup évoqué, dans le courant de la conversation, l’Europe et en particulier ce qu’on appelait l’Europe de l’Est dans la fin de l’Union soviétique et tout ce qui s’est inventé dans cette Europe postsoviétique. Mais j’aimerais bien que vous évoquiez aussi d’autres aspects du rayonnement international de la Maison des sciences de l’homme. Il y avait cette politique est-européenne. Mais comment est-ce que vous résumeriez d’autres grandes orientations de la politique internationale de la MSH en matière d’invitations, d’accueil de boursiers au-delà de l’Europe ?

Joachim Nettelbeck : Bien sûr, l’Europe de l’Est n’était qu’un exemple pour décrire l’approche particulière de la MSH en coopération avec l’École. Pour moi, la base de cette particularité, c’étaient les nominations de 1954, déjà mentionnées. À ce monde du Sud – le Maghreb avec Jacques Berque – et de l’Est, proche, moyen et extrême, s’ajouterait plus tard l’Amérique latine, surtout le Brésil avec Ignacy Sachs, bref plus ou moins le monde entier. Mais la rationalité n’était pas la géographie, c’était les personnes disponibles correspondant à l’esprit de l’institution, des chercheurs prometteurs, indépendamment des diplômes.

Pour moi, c’était l’esprit des Annales avec un accent particulier sur la comparaison interculturelle, telle que Heller interprétait les « aires culturelles ». Ce qui se présentait comme un compromis entre le concept américain des area studies et les « aires culturelles » représentées aux Langues O était en effet une approche originale et fertile pour toutes les disciplines en sciences sociales et humaines. Je ne connais pas de publication qui explique cette approche. Le projet de Braudel de 1958 ne le fait pas ; il critiquait les area studies du point de vue de l’histoire des Annales. Le seul texte de Heller à ce sujet que j’ai trouvé et qui exprime cette vision particulière réalisée dans la pratique de la Maison est une lettre écrite dans le contexte de la nomination de Jean Gottmann. Vers 1958, Shepard Stone voulait donner des moyens à la VIe Section pour créer un Institut sur les États-Unis. Jean Gottmann32, un géographe très reconnu aux États-Unis, devait en être le directeur. Selon lui et la tradition américaine, l’Institut devait avoir les États-Unis comme objet analysé par différentes disciplines des sciences sociales et humaines. Ça ne correspondait pas au concept de Heller. La situation était délicate parce que la Fondation Ford n’avait pas encore tranché sur le million de dollars pour la Maison. Alors, au lieu de s’y opposer, Heller propose d’établir un tel institut avec Gunnar Myrdal, Gérard Debreu, Claude Lévi-Strauss et Jean-Baptiste Duroselle. Face à l’argument de Gottmann que ces chercheurs, incontestablement hautement qualifiés, n’étaient pas experts sur les États-Unis, Heller répond qu’il s’agit ici de soutenir une synthèse des méthodes américaines et européennes, d’étudier les États-Unis mais aussi de promouvoir les sciences sociales en général. Le but d’un tel centre ne serait pas de produire des informations sur le pays objet, mais une base pour de nouvelles approches combinant des traditions américaines et européennes. L’essentiel pour Heller n’était pas le pays objet commun, mais des questions ou problèmes regardés par des chercheurs de disciplines et de cultures différentes. C’est par la différence des regards que la recherche promettait d’être originale. C’était une conception totalement différente de celle des area studies, partant des sciences sociales, mais aussi des « aires culturelles », partant des langues et cultures, les deux prenant cependant l’« aire » comme objet. La conséquence de cette autre conception pour l’activité internationale de la MSH, c’est que l’essentiel était le rassemblement des chercheurs intéressants sur des questions scientifiquement prometteuses. Mais le résultat global de l’institution était imprévisible ; celle-ci ne pouvait qu’offrir des opportunités. Les programmes régionaux étaient plutôt un cadre extérieur, qui souvent correspondait à une opportunité de financement.

Patrick Fridenson : J’avais en effet suivi, pour l’article que nous avons rappelé, le cas de Jean Gottmann. Heller a bloqué. Il a fallu plusieurs années pour que Gottmann soit élu, et finalement, une fois qu’il a été élu…, il n’est pas resté très longtemps, parce que ça ne se passait pas comme il l’aurait voulu, et il est parti. Tout cela est vraiment central, parce que c’est Heller qui est aussi à l’origine de la création du groupe de recherches sur le Japon contemporain, avec Christian Sautter et Philippe Pons, qui va devenir, au bout de deux ans, le Centre de recherches sur le Japon contemporain. Mais c’est exactement la suite des discussions que vous avez évoquées, et le Centre de recherches sur le Japon n’est pas du tout la reproduction du concept américain que Charles Morazé33 avait observé aux États-Unis sur l’invitation de la Fondation Rockefeller en 1948. Morazé et Heller, ce sont deux versants des alliances de Braudel, mais ce ne sont pas les mêmes idées. Et il est remarquable de la part de Morazé qu’il ait toujours soutenu Heller, bien qu’il ait été tout à fait différent dans son style intellectuel.

Pierre-Antoine Fabre : Ce que vous nous avez dit là, Joachim, est tout à fait essentiel pour la réflexion, au sein de l’École elle-même et jusqu’à aujourd’hui, sur les « aires culturelles » et nous y reviendrons dans un prochain chapitre…

Patrick Fridenson : Vous avez tout à l’heure évoqué le moment de la succession, c’est à dire le fait que pour des raisons de santé, Clemens Heller a été obligé de quitter ses fonctions en 1992 et de rentrer à Lausanne. Pouvez-vous évoquer la période où il a été remplacé par Maurice Aymard ?

Pierre-Antoine Fabre : Vous l’avez donné comme une date de tournant...

Joachim Nettelbeck : Oui, pour moi c’était une date de tournant parce que je n’ai plus coopéré aussi étroitement avec la MSH qu’auparavant. Je ne veux pas parler des successeurs avec lesquels personnellement j’avais des relations très différentes, mais ce n’est pas le sujet de notre conversation. Du point de vue des deux institutions, j’avais l’impression que depuis le départ de ce personnage en apparence chaotique qu’a été Clemens Heller la tension fructueuse entre la Maison et l’École diminuait, qu’elles commençaient à se ressembler dans leurs critères de choix et méthodes de travail. Par exemple, un programme financé par le ministère devenait une obligation à remplir. Pour Heller par contre, un programme comme le contrat de coopération avec l’Académie des Sciences de Moscou, c’était une façade utile, c’était prononcer un engagement du bout des lèvres ; la réalisation dépendait du rapport qu’il développait avec les personnes. D’un autre côté, le compromis plus ou moins tacite de 1957 était une espèce de contrepoids stable pour Heller. Il était le profil implicite de l’institution, même si son contenu n’était jamais expliqué et restait flou, et permettait donc la flexibilité nécessaire. Un exemple : par hasard je me trouvais dans son bureau lorsqu’Heller est revenu du Ministère avec une joie à peine cachée d’une discussion sur les bourses Diderot. Il avait rencontré Yves Duroux34. Ils étaient d’un même esprit et s’étaient mis d’accord. Mais, naturellement, après, pour satisfaire aux règlements d’un ministère, il fallait rédiger un programme, il fallait fixer des procédures. Mais ça, ce n’était pas ce qui intéressait Heller. Il cherchait plutôt une victime pour écrire un papier. Parallèlement, il commençait à parler de ces bourses pour susciter des bonnes candidatures.

Patrick Fridenson : Oui, prenons le cas de Duroux, que j’ai bien connu. Il était d’une génération très différente de celle de Heller, d’un héritage intellectuel complètement différent, puisque Duroux avait été un disciple de Louis Althusser. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ces deux hommes très différents ont eu les relations chaleureuses que vous venez de présenter ?

Joachim Nettelbeck : C’était une grande capacité de Clemens Heller de découvrir des points communs au-dessous des apparences et ensuite de séduire son interlocuteur. Par exemple, pour avoir les crédits de la Fondation Volkswagen pour la Maison Suger, il était essentiel d’avoir le soutien de Reimar Lüst35. À l’époque, il était le président de la European Space Agency et le directeur de l’Institut Max Planck de physique théorique, mais il était aussi le conseiller de Helmut Kohl, donc très éloigné de Heller, politiquement, par sa discipline, par sa position. Alors, quand je lui ai dit qu’il fallait inviter Reimar Lüst, il a arrangé un déjeuner et après, c’était fait. Peu après, la compagne de Lüst, Nina Grunenberg, a écrit un article élogieux dans Die Zeit, qui laissait deviner le point commun : la main habile pour découvrir le talent, principe de la Société Max Planck. Quand Heller voyait quelque chose dans l’autre qui l’intéressait, il savait le prendre. Mystérieusement, ça a été aussi le cas avec Yves Duroux. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais moi aussi, j’aimais bien travailler avec lui – et avec Yves Saint-Geours. De plus, les deux s’accordaient étroitement bien qu’attachés à des ministères différents, Enseignement supérieur et Affaires étrangères. Ils étaient engagés pour l’intégration de l’Europe à l’Est et convaincus de l’importance d’une politique intellectuelle. Les structures sont ce qu’elles sont, mais ce sont finalement les personnes qui comptent.

Patrick Fridenson : Vous avez évoqué à l’instant la question des structures, mais on est amené à considérer que le système français s’est profondément transformé à partir des années 1980. Le rôle du CNRS est devenu différent. L’Unesco n’a plus joué le rôle qu’elle avait joué autrefois…Et la création d’un véritable ministère de la Recherche a entraîné un système de programmes, de plans… Pensez-vous que toute cette nouvelle façon de fonctionner ait rendu la vie de Clemens Heller plus difficile ?

Joachim Nettelbeck : Je ne pense pas. Il me donnait l’impression qu’il se fichait des nouvelles donnes administratives, qu’il savait s’adapter et continuer de poursuivre son propre chemin. Je n’ai jamais vu qu’il ait porté beaucoup d’attention aux programmes nationaux. Il s’en servait s’ils étaient utiles pour ses fins. Il gardait son principe : d’abord concevoir les projets et chercher le financement après, jamais le contraire. Ou, comme il l’a écrit à Gottmann : à la MSH, rien ne se fait en vue d’un financement disponible. Comme je l’ai dit, il n’avait pas envie d’écrire – il préférait téléphoner – et surtout pas de demander des crédits. Il fallait toujours trouver quelqu’un qui le fasse. Quand il y avait des nouvelles règles, il posait la question : ah, bon, alors comment faire pour continuer ce que nous avons l’intention de faire ? C’est ce que je prône toujours moi-même pour l’administration. Il faut d’abord savoir ce qu’on veut faire et ensuite s’adapter aux circonstances. Mais c’est devenu plus difficile, c’est vrai, à partir des années 1980 et de l’intrusion du New Public Management. En France, les nouvelles règles budgétaires font qu’il y a de plus en plus de distance entre ceux qui décident des financements et ce qui se passe sur le terrain, ce qu’Alain Supiot appelle la « gouvernance par les nombres ». J’ai écrit tout un livre36 pour démontrer comment ces méthodes nuisent à la recherche.

Pierre-Antoine Fabre : Concernant l’importance des liens personnels, je me demande, en continuant de penser à Yves Duroux, s’il n’y a pas aussi une dimension politique, parce que marxiste, Yves Duroux l’était, et l’est toujours sans doute. Mais un marxiste althussérien, très antistalinien. Donc, dans ce moment politique de l’Europe, de la fin de la période soviétique, d’une certaine façon, on peut concevoir une empathie politique aussi entre deux êtres qui s’intéressaient beaucoup à cette Europe de la fin de l’Empire, à cette Europe de la dissidence aussi, d’une dissidence qui n’était ni soviétique ni américaine. À tout ce qui se jouait autour de philosophes comme Ágnes Heller37, par exemple. Donc il me semble que là, il y a peut-être plus que des liens personnels. Il y a peut-être aussi quelque chose d’une situation politique qui pouvait les rapprocher.

Joachim Nettelbeck : Je partage votre contextualisation. J’ajouterai seulement une fois de plus l’arrière-plan de la jeunesse de Heller. Son père était un ami de Kautsky38, et il écrivait pour le journal allemand des sociaux-démocrates. Sa mère partageait les opinions de son mari ; à sa mort en 1947, on a souligné sa fidélité au parti pendant « des temps difficiles ». Quand en 1938, Heller s’est enfui aux États-Unis, c’était chez Oskár Jászi, ministre des Nationalités en Hongrie en 1918 avant la prise du pouvoir par Bela Kun39. Il y a des indices suggérant que Heller avait des sympathies pour Tomás G. Masaryk, premier président de la Tchécoslovaquie (de 1918 à 1939). Mais je n’ai jamais entendu qu’il s’identifiait clairement avec un courant politique. En effet, une position politique définie aurait limité son champ d’action.

Patrick Fridenson : Ma dernière question, je la partage avec Pierre-Antoine, quand sortira la traduction française de votre biographie de Clemens Heller40 ?

Joachim Nettelbeck : Je discute avec les Éditions de la Maison des sciences de l’homme. J’avais le sentiment qu’on pouvait faire une traduction DeepL et travailler à partir de là. Mais la Maison est en train de réfléchir à une vraie traduction…

Patrick Fridenson : Comme individu et comme ancien responsable de revue, je suis sur votre position. Mais en ce moment je pense à des collègues proches qui sont aux prises avec un autre problème, l’édition des mémoires de Maurice Garden, dont vous avez parlé tout à l’heure.

Joachim Nettelbeck : Maurice Garden, Alain Supiot et Clemens Heller, ce sont les plus grands avec lesquels j’ai travaillé en France.

Patrick Fridenson : Cette phrase-là, on la gardera dans la transcription !

Notes

1

Historien des relations internationales, doyen de la Faculté des lettres de 1955 à 1958.

2

Voir nos entretiens avec Roger Chartier et Jacques Revel dans cet atelier.

3

Voir notre entretien avec Tiphaine Samoyault dans cet atelier.

4

Joachim Nettelbeck revient sur cette figure centrale de la période dans la suite de l’entretien.

5

Lors de l’hommage à Heller le 27 novembre 2002 (voir infra), Maurice Garden a indiqué avoir rencontré pour la première fois Heller en 1981, alors qu’il est entré au ministère de l’Éducation nationale. Il est cependant également possible que cet épisode se soit déroulé lorsqu’il a été recruté au ministère de la Recherche, à partir de septembre 1984.

6

L’hommage avait été organisé par l’administrateur de la MSH, Maurice Aymard, et le président de l’École, Jacques Revel, y avait apporté son concours.

7

Hinnerk Bruhns, Maurice Aymard, Joachim Nettelbeck (dir.), Clemens Heller, l’imprésario des sciences de l’homme, Paris, Éditions de la MSH, 2018.

8

Cependant, pour le moment (été 2025), ces témoignages ne sont plus en ligne.

9

Extrait du témoignage d’Alain Touraine : « Ce que Clemens Heller a construit, au prix d’efforts surhumains, au prix parfois de chocs et de crises, est une des plus grandes réussites de la France dans le domaine de l’orientation et de l’organisation de la recherche. Même dans le domaine, beaucoup plus vaste, des sciences de la nature, on ne trouve pas beaucoup de figures de créateurs d’institutions et d’entrepreneurs, de sa taille. … Nous n’estimons pas en général à leur juste valeur le travail de ceux qui ont rendu possible celui des autres. Ils sont en réalité les co-auteurs de bien des livres. »

10

Responsable du personnel administratif de la MSH.

11

On trouvera prochainement dans cet Atelier la transcription d’une rencontre avec Mme Schnapper en juin 2025.

12

Anne Kwaschik, Der Griff nach dem Weltwissen. Zur Genealogie von Area Studies im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, chapitre 4.1.

13

Maurice Aymard est nommé par Braudel en 1976 administrateur adjoint aux côtés de Clemens Heller.

14

En 1990, 16 rue Suger (du nom de l’ancien abbé de Saint-Denis (1081-1150), premier conseiller de Louis VI et de Louis VII), dans le VIe arrondissement de Paris.

15

Rappelons que Joachim Nettelbeck en a été secrétaire général de 1981 à 2012.

16

Hélène Ahrweiler, rectrice de l’Académie de Paris de 1982 à 1989.

17

Max Reinhardt (1873-1943), figure du théâtre autrichien et allemand jusqu’en 1933.

18

Anne Gruner Schlumberger (1905-1993), héritière d’un des fondateurs de la multinationale de prospection pétrolière Schlumberger, a mené de nombreuses actions de mécénat en France.

19

Isabelle Pleskoff a écrit un livre et organisé une exposition sur le libraire et éditeur Martin Flinker qui fit son apprentissage à Vienne chez Hugo Heller, puis reprit sa librairie après sa mort et fonda une célèbre librairie parisienne en 1948.

20

Devenu en 1971 l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).

21

Voir sur ce point P. Fridenson, « Clemens Heller et les échanges transatlantiques dans le domaine des sciences sociales et des institutions de la recherche », Relations internationales, n° 181, 2020, p. 75 et 77.

22

Et le reste d’ailleurs aujourd’hui. Niklas Luhmann (1927-1998) est peu publié en France, mais heureusement disponible en langue française par plusieurs traductions québécoises.

23

Rudolf Stichweh, sociologue, collaborateur du Max-Planck-Institut de Francfort-sur-le-Main.

24

Témoignage lors de l’hommage à Clemens Heller le 27 novembre 2002. Voir aussi sur la période Dominique Schnapper, Travailler et aimer. Mémoires, Paris, Odile Jacob, 2013, en part. p. 33.

25

École d’art dramatique d’un type nouveau fondée au château de Schönbrunn en 1928 par Max Reinhardt.

26

Voir aussi notre entretien avec Yves Hersant et Françoise Weyer.

27

Un entretien avec Rose-Marie Lagrave reviendra prochainement sur cet aspect.

28

Shepard Stone (1908-1990), journaliste américain d’origine lithuanienne, administrateur de la Fondation Ford de 1953 à 1968.

29

Georges Haupt (1928-1978), historien roumain, réfugié en France en 1958, accueilli par la VIe section où il devient directeur d’études à partir de 1969, spécialiste de la Deuxième Internationale.

30

Rose-Marie Lagrave reviendra sur cet aspect en soulignant l’importance de l’École doctorale de Bucarest dans les années 1990, justement parce qu’elle était multilatérale, avec de nombreux partenaires à l’Est comme à l’Ouest.

31

Wolf Lepenies, sociologue, Rektor du Wiko de 1986 à 2001.

32

Jean Gottmann (1915-1994), géographe, spécialiste du phénomène des mégapoles, né en Ukraine, actif à Paris après 1948 avec une bourse de la fondation Rockefeller, puis aux États-Unis, puis à Paris à la VIe section et finalement à Oxford.

33

Voir par ailleurs dans cet Atelier des extraits des Mémoires de Charles Morazé introduits par Patrick Fridenson.

34

Yves Duroux, philosophe, joue un rôle discret mais essentiel dans la politique de la recherche scientifique à cette époque. Il rencontre Heller pour la première fois à Bad Homburg en 1984 lors d’un séminaire franco-allemand concocté par Heller.

35

Reimar Lüst (1923-2020), astrophysicien, président de la Société Max Planck de 1972 à 1984.

36

Joachim Nettelbeck, Serendipity und Planen. Zum reflexiven Verwalten von Wissenschaft und Gestalten ihrer Institutionen, Bielefeld, UniversitätsVerlagWebler, 2021.

37

Ágnes Heller (1929-2019), philosophe hongroise, élève de Georg Lukacs, figure de l’opposition à Viktor Orban dans les dernières années de sa vie.

38

Karl Kautsky, né en 1854, théoricien marxiste, proche collaborateur d’Engels, fondateur de la revue social-démocrate Die Neue Zeit, mort à Amsterdam en 1938.

39

Bela Kun, qui gouverne cependant avec les sociaux-démocrates dans la République des Conseils jusqu’en 1919.

40

Joachim Nettelbeck, Spielraum. Clemens Heller und die Wissenschaft, Bielefeld, UniversitätsVerlagWebler, 2025.