Graffiti. Plan Condor. Territoires de la mémoire. Mur à Resistencia Chaco, 2017.

Introduction

Comment se met en place une marque, une trace ou un territoire de mémoire ? Cette question indique un chemin possible et vient interroger la relation existant entre les territoires et les mémoires, les violences et les situations extrêmes. Cette question nous incite également à centrer notre attention sur, plutôt que les expériences et les témoignages eux-mêmes, la manière dont ils se matérialisent. Une matérialisation qui fait naître des images, qui ancre la mémoire dans l’espace public afin de réfléchir sur la façon dont la sensibilité exprime le passé, ainsi que sur la manière dont la communication s’établit et dont les liens se tissent entre ceux qui conçoivent cette matérialisation et ceux qui en sont les spectateurs. Un dialogue entre deux sensibilités humaines, où l’utilisation de certains procédés de représentation invite (mais n’oblige pas) à voir et à sentir, de façon imaginaire, ce qu’il s’est passé. Comme si le souvenir était mieux assimilé lorsqu’il est véhiculé par le sensible.

Dans le contexte national argentin, les marques de la mémoire fleurissent ici et là, permettant d’interpréter de façons diverses un passé récent, mais également un passé plus lointain. Elles s’assemblent dans l’espace public afin de témoigner de souvenirs récents et anciens, souvenirs qui s’accordent pour raconter les tragédies vécues par la nation1.

De 1976 à 1983, l’Argentine a vécu sous une dictature militaire qui a exercé une répression systématique et illégale. Le terrorisme d’État s’est traduit par la disparition de personnes, la torture et l’emprisonnement, le rapt de nouveau-nés. Il a agi de façon occulte, utilisant plus de 350 centres de détention clandestins. Chaque acte de répression fut accompli avec la complicité de personnes civiles appartenant à l’élite argentine, comme des entrepreneurs ou des industriels, ainsi que des membres de la hiérarchie ecclésiastique2. La répression illégale fut accompagnée de décisions qui définirent un nouveau modèle pour le pays, avec une destruction accélérée de l’industrie nationale et un endettement vis-à-vis du FMI3. De même, des milliers de citoyens furent condamnés à l’exil au sens propre, mais également à l’exil interne, c’est-à-dire qu’ils furent privés de leur droit à mener une vie normale dans leur propre pays. Cet épisode de l’histoire constitua une ligne de rupture dans le projet, établi depuis des années, d’une nation pacifiée. Celui-ci fut mis à mal par la violence politique, la violation systématique des droits de l’homme et la mise en place, de la part de l’État, d’un système répressif clandestin.

Avec la fin de la dictature militaire (1983), qui s’effondra à la suite de la guerre des Malouines (1982), est né un certain nombre de revendications, qui s’appuyèrent sur trois concepts clés : mémoire, vérité et justice. Cela se traduisit, depuis la transition démocratique jusqu’à nos jours, par des protestations, des luttes et des conquêtes, comprenant des procès pour crimes contre l’humanité, des mesures compensatoires de divers ordres, des politiques de mémoire, des programmes éducatifs ainsi qu’une action systématique et soutenue de création de sites et de marques de mémoire.

Les questions qui surgissent ici, liées à la dictature et à la gestion de la mémoire dans l’espace public, sont les suivantes : quels événements passés doivent être valorisés et mis en avant dans les marques de mémoire ? Qui se chargera de constituer et d’assurer la pérennité de celles-ci le long des frontières du pays ? Quel rôle l’État, par ses différentes politiques publiques, prend-il en charge dans l’institution de cette mémoire ?

Dans ce texte, j’étudierai les marques de mémoire qui rendent compte du passé violent de l’Argentine, en observant les tensions qui se produisent entre la mémoire encadrée (Pollak, 2006 ; Jelin, 2017), organisée par les politiques de l’État et celle, née d’initiatives urbaines, qui tente de se faire une place le plus souvent éphémère, dévoilant d’autres souvenirs, d’autres temps et d’autres événements. Je réalise ce parcours en m’appuyant sur les données engrangées lors de mon travail de terrain, sur l’analyse des sites web officiels, sur les relevés photographiques d’interventions urbaines réalisés dans différentes villes d’Argentine, aussi bien que sur diverses réflexions nées de mon expérience en tant que gestionnaire de l’un de ces lieux de mémoire4.

Archives vivantes

L’espace urbain, avec ses marques de mémoire, nous montre ici et là des archives vivantes de différentes natures. (Re)présentations textuelles, récits historiques et graphiques, dont la fonction est de surprendre le citadin qui, parcourant cet espace, se trouve subitement en face d’une plaque commémorative lui donnant une information sur ce voisin ou cette voisine disparue, rencontre sur son chemin un Arbre de vie dont l’inscription relate un fait de violence qu’il ignorait. Ainsi, par les productions à la fois artistiques et politiques qu’elle propose, la cité attire les regards (da Silva Catela et al., 2022). Il est clair que, comme le souligne Ticio Escobar, lorsque l’on parle d’expressions esthétiques, « on parle d’un ensemble d’objets et de pratiques dont les formes ont été volontairement exagérées afin d’introduire une interférence dans la signification habituelle des choses, rendant l’expérience du monde plus intense » (2018, p. 3). Il s’agit alors de générer de nouveaux sens à partir d’objets ordinaires, d’attribuer aux expériences une nouvelle signification, de tracer des liens entre art, processus de mémoire et pratiques politiques, pour ouvrir un espace dans lequel la sensibilité propose une vision différente face au mal, face aux situations de violence extrême, face à l’horreur et à la souffrance imposée au corps de l’autre. Ainsi, quelque chose d’aussi ordinaire que les rues d’une ville deviennent la carte et le réceptacle archéologique de ces événements esthétiques et politiques. Dans ces villes, vues comme le processus (Pink, 2011) et la géographie du multiple (Pérez de Lama, 2004 et 2009), les esthétiques de la mémoire font surgir, chez ceux qui les parcourent, de nouvelles questions. De cette façon, les villes résolvent la question de la relation entre mémoire et identité, se présentant comme un laboratoire d’idées et de ressources pour imaginer et reconstruire ce qui, au sein d’une nation, se produit et se bâtit autour de l’idée de mémoire, de ce dont on se rappelle, mais également de ce que l’on tait et de ce que l’on oublie. Opération élémentaire du travail de la mémoire qui, pour figer un souvenir, a besoin de visualiser des lieux et des images. Dans son analyse sur l’art de la mémoire – la théorie des images chez les Grecs –, Yates (2006) énumère les règles qui gouvernent la production d’images. La première décrit l’existence de deux sortes d’images, l’une correspondant aux « choses » et l’autre, aux « mots ».

De cette manière, la « mémoire des choses » (da Silva Catela et al., 2022 ; T. Ingold, 2013) fabrique des images pour se souvenir d’un argument ou d’une notion5. Matérialité, politique et mémoire ont une manière bien à elles d’articuler le temps6. Elles peuvent jouer entre le passé, le présent et le futur d’une façon distincte à celle de l’histoire ou manipuler le temps afin de rendre compte de passés encore vivants, de présents ancrés dans le passé ou de passés portant en eux des avenirs possibles (Jelin, 2017). Elles conservent à peine une parcelle de temps chronologique, puis jouent avec les divers temps qui apparaissent et disparaissent à chaque représentation, à chaque forme de mémoire. Les interventions urbaines liées à la mémoire contribuent ainsi à la production dense et imprévisible du propre espace public de la cité.

Observons maintenant sur quelle matrice s’est produite cette irruption de la mémoire dans l’espace public. Cette matrice s’est élaborée autour de la devise « mémoire, vérité et justice », prise ici dans son acception politique originelle7. Nous décrirons dans un second temps la façon dont elle se manifeste dans les marques, les traces et les lieux de mémoire, à différents niveaux – des interventions de l’État à celles des municipalités – et quels sont les conflits qui trouvent leur résolution dans les initiatives éphémères de la rue.

Matrice fondatrice. Un État qui juge les crimes y redonne à la mémoire sa légitimité

Justice (et mémoire). Avec le retour de la démocratie, le premier acte en lien avec le processus de mémoire fut l’instauration d’une politique dans laquelle la justice tenait le rôle principal. Entre 1983 et 1985, une série d’initiatives fut prise afin de rendre compte du passé de violation des droits de l’homme. Les trois événements centraux de cette période furent la création, le 15 décembre 1983, de la Commission nationale pour la disparition des personnes (CONADEP, pour son sigle en espagnol), la présentation, le 20 septembre 1984, du rapport Nunca Más (« Plus jamais cela ») suivie, la même année, de la publication du livre portant le même titre. Le 22 avril 1985, s’est ouvert le procès des présidents des juntes militaires qui gouvernèrent le pays de 1976 à 1983, qui durent répondre des crimes commis. Ces événements fondateurs créèrent un « espace de mémoire », qui permit de mettre au jour les mécanismes ayant abouti aux violations des droits de l’homme exercées par les militaires, à la suite du coup d’État de 1976. Ils furent également l’occasion de constituer, sur ces questions, un socle de faits établis, notamment ceux liés à la pratique systématique de disparition de personnes. D’un autre côté, chacune de ces décisions politiques a permis la résurgence de certaines mémoires – celle des disparus, celle des lieux emblématiques de la répression, celle des anciens centres de détention clandestins –, révélant également les visages et les noms des génocidaires.

Vérité (et Impunité). Une fois établis les actes répressifs de la dictature, une période d’impunité se mit en place, qui alterna avec des phases de rétablissement de la vérité historique. En quelques années, les forces répressives firent passer trois lois en leur faveur, qui bloquèrent toute possibilité de continuer à exercer la justice et d’obtenir la condamnation des génocidaires. La première, la loi du Point final, promulguée le 24 décembre 1986, mit fin aux procès menés contre les responsables de disparition de personnes. Ensuite, la loi d’Obéissance due, édictée le 8 juin 1987, stipula que les crimes dont s’étaient rendus coupables les membres des forces de sécurité d’un grade inférieur à celui de colonel ne pouvaient être poursuivis, car commis sous le régime de « l’obéissance due » (concept selon lequel les subordonnés ne font qu’obéir aux ordres de leurs supérieurs). Étaient exclus du champ de ces lois les délits d’appropriation de mineurs et d’usurpation de biens immobiliers ayant appartenus aux personnes disparues. Enfin, cette série de lois d’impunité fut couronnée par les décrets d’amnistie de 1989 et 1990, qui incluaient les personnes n’ayant pas été visées par les lois antérieures ainsi que celles ayant participé à des rébellions durant la démocratie. L’amnistie concernait également les membres de guérillas. Débuta alors, pour les organisations des droits de l’homme, une période de lutte contre ces mesures d’impunité, ainsi qu’une demande itérative de justice. Paradoxalement, cette époque fut celle d’une avancée significative vers une plus grande équité avec, entre autres, la création de la Commission nationale du droit à l’identité (1992), de l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI, pour son sigle en espagnol) en 1995, la fin du service militaire obligatoire (1994) et la loi 24411 d’indemnisation des familles de disparus (1994). C’est au cours de cette période que se tinrent, dans différentes provinces du pays, les Procès pour la vérité et que fut annulée la décision de convertir l’ancien centre clandestin de détention (CCD) de l’École de mécanique de la marine (ESMA) en un parc de la Réconciliation. En 1995, naquit l’association des Enfants pour l’identité et la justice contre l’oubli et le silence (HIJOS, pour son sigle en espagnol). Cette organisation des droits de l’homme réussit à maintenir une présence significative dans la sphère publique et prouva que, malgré l’impunité régnante, personne n’avait rien oublié. Face à l’absence de justice, son action politique se révéla fondamentale pour faire entendre les dénonciations des crimes commis. Elle commença un travail d’identification et de recherche des anciens oppresseurs qui avaient repris une vie normale, au milieu de tous, et organisa des regroupements devant leur domicile, les escraches, sous le slogan « Tant qu’il n’y aura pas de justice, il y aura des regroupements ». Son action politique se basait sur un certain nombre de « rituels » qui, outre ces regroupements, avaient pour but de faire savoir aux voisins des génocidaires à côté de qui ils vivaient.

Mémoire (et Justice). Si les processus de Justice et Vérité tergiversaient, minés par un certain nombre de décisions qui, de la part de l’État, allaient dans le sens de l’impunité et de l’oubli, la récupération de la mémoire, en tant que pratique politique, fut en revanche une constante de la part des familles des personnes disparues et ce, depuis les premiers temps de la dictature. Très rapidement, en 1977, les Mères et les Grands-mères de la place de Mai firent irruption dans l’espace public, coiffées de leur foulard blanc, avec, collées au corps, les photos de leurs enfants disparus, défilant sur toutes les places du pays. À compter du retour de la démocratie et sans la moindre interruption, leurs actes commémoratifs ne laissèrent jamais place à l’oubli. La ténacité des familles de disparus est ostensible lors de chaque marche du 24 mars, inventant des formes originales de manifestation et léguant aux nouvelles générations la devise « Nunca Más » (« Plus jamais cela »). Avec l’arrivée du nouveau millénaire et, notamment, les changements politiques intervenus en 2002, le mouvement de récupération de la mémoire fut lancé depuis les structures de l’État. La loi 25.633, promulguée en 2002, instaura un nouveau jour férié, le 24 mars, comme « journée nationale de la Mémoire pour la Vérité et la Justice, en souvenir de ceux qui furent victimes du processus engagé en ce jour de l’année 1976 ». À partir de 2003, les politiques de mise en place de la mémoire firent partie intégrante de l’agenda de l’État. Une série d’événements marqua cette nouvelle étape. Les Mères et Grands-mères de la place de Mai furent reçues à la Casa Rosada, siège du pouvoir exécutif, et honorées par des hommages et des récompenses. La justice révoqua les lois d’amnistie (dont il a été parlé ci-dessus), ce qui eut pour effet de réactiver l’instruction des crimes contre l’humanité, qui commencèrent à être présentés devant la justice8. C’est alors qu’arriva le 24 mars 2004, qui marqua le seuil d’une nouvelle politique publique de mémoire. Le président argentin s’adressa au Collège militaire et ordonna au chef d’état-major de l’armée de retirer les portraits des anciens présidents Jorge Rafael Videla et Reynaldo Bignone. Ce geste symbolique eut, en tant qu’initiative de mémoire de la part de l’État, une grande répercussion politique. Ce même jour, devant une foule nombreuse, l’ESMA fut reconnue comme Espace pour la mémoire et la promotion des droits de l’homme. À partir de 2006, à l’occasion des trente ans du coup d’État militaire, furent créées, dans les anciens CCD (centres clandestins de détention) de chaque province du pays, des Archives de la mémoire et des lieux. Ainsi, le processus de signalisation et de marque de la mémoire s’intensifia sur tout le territoire national. Ce tournant dans la politique publique, avec un focus clairement porté sur la promotion et la visibilité des luttes menées jusque-là par les organismes des droits de l’homme et désormais monopolisées par l’État, modifia le paysage urbain avec des marques, une signalisation et une création d’institutions dans lesquelles le passé répressif du pays devait être présenté de façon organisée et thématique.

Dans ce cadre, les mesures nées des politiques publiques, les décisions qui se reflétèrent dans divers actes symboliques ainsi que dans des actions de recherche de la vérité historique, de la mémoire et de la justice eurent un certain impact. Tandis que l’État organisait, inventoriait et décidait comment encadrer ses politiques de mémoire, les villes se remplissaient de diverses marques et manifestations de mémoire. Certaines s’en tenaient au cadre fixé par la politique étatique, d’autres se situaient dans ses marges, allant parfois jusqu’à le remettre en question. On peut ainsi observer, dans chaque ville argentine, des noms de personnes disparues gravés sur les plaques et les monuments, des graffitis sur les murs – qui se convertissent ainsi en des archives urbaines –, des plaques commémoratives sur les places, des mémoriaux dans les cimetières et, enfin, des rituels, au cours desquels des fleurs sont jetées dans la rivière et des bougies sont allumées dans les sites de mémoire. Photos des personnes disparues collées sur le corps de leurs mères, regroupements (escraches) sous les fenêtres des génocidaires, marches et commémorations, banderoles réclamant justice pour les 30 000 disparus et disparues. Chaque expression jaillissant dans l’espace public devient un phénomène à décrypter, à comprendre, à partager, à observer et à admirer.

La rue, comme ouverture et expression publique du souvenir

La rue, qui, du fait de l’état de siège imposé par le terrorisme d’État9, était devenue un espace interdit, dangereux et clandestin, s’est progressivement transformée, avec l’arrivée de la démocratie, en un réseau qui devait être reconquis et retrouver une signification. Chaque acte visant à occuper cet espace exprime un désir d’être vu, face à la violence qui, en son temps, imposa l’enlèvement et la mort, les appropriations et les dissimulations, les violences et la clandestinité. Ainsi, ceux et celles qui entreprennent de reconstruire la mémoire (Jelin, 2001) apposent leurs marques symboliques afin d’élargir le champ des sens, des savoirs et des présences. La conquête de l’espace urbain, ses marques et ses procédés de mémoire s’aventurent hors du cadre qui leur est imposé afin que le souvenir des morts et des disparus ne se dilue pas avec le temps. Chaque acte ajoute une strate de mémoire qui, année après année, sédimente les liens entre la politique, le dialogue avec les souvenirs et leurs matérialisations.

La politique publique de la mémoire en lien avec les marques et l’institutionnalisation des espaces se répand dans tout le pays, à partir de trois notions autour desquelles tout s’articule : espaces de mémoire, sites de mémoire et signalisations. C’est depuis le ministère de la Justice et des Droits de l’homme que sont mises en œuvre les politiques publiques. Jusqu’à aujourd’hui, 800 sites de mémoire ont été identifiés, parmi lesquels figurent les anciens CCD (centres clandestins de détention) ainsi que les lieux où, jusqu’au 10 décembre 1983, furent commis des actes liés au terrorisme d’État. Pour la justice, ces sites constituent la principale preuve des crimes contre l’humanité commis en Argentine. Les centres clandestins furent, dans leur grande majorité, installés dans les locaux des forces armées, de la police ou des différents services de l’État – bases militaires, navires, commissariats, délégations policières, unités pénitentiaires, etc. –, mais également dans des maisons privées, des usines, des hôpitaux et des écoles, pour ne citer qu’eux. Cela révèle le rôle tenu, dans la répression illégale, par la société civile et les entreprises. Comme on peut le voir, la politique de mémoire se focalise principalement sur les lieux de répression, laissant de côté les espaces de lutte ou de production culturelle et politique des années 1970.

Carte des centres clandestins de détention (CCD) en Argentin.

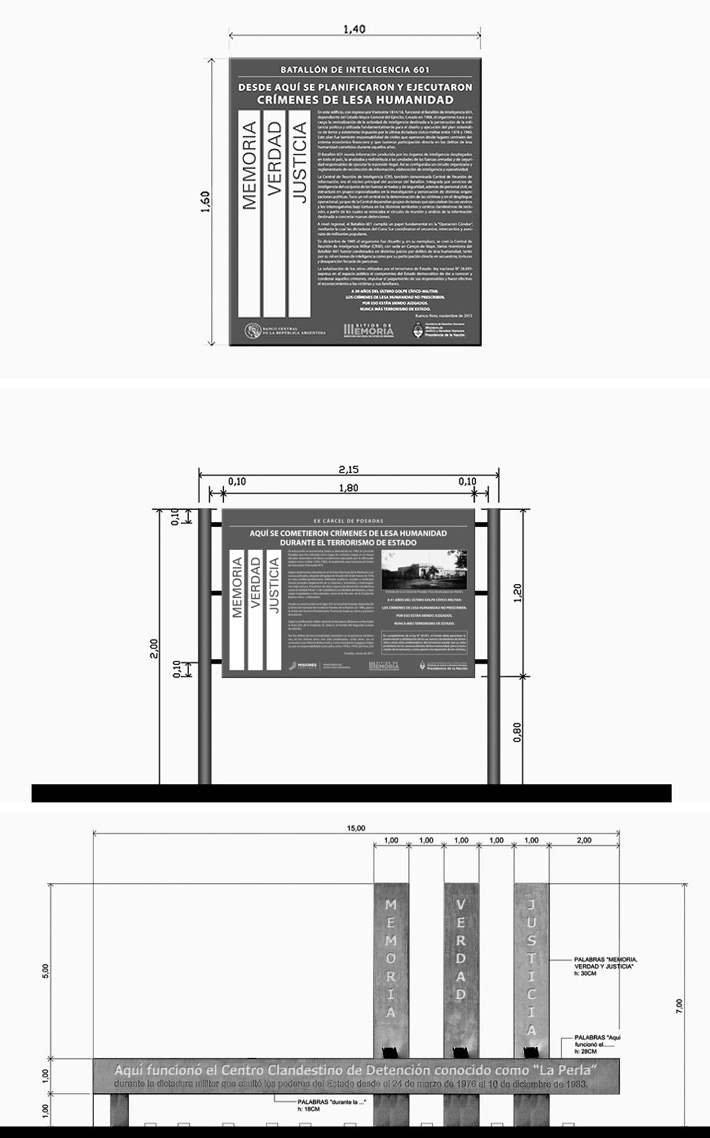

Sur l’ensemble de ces sites, il a été réalisé à ce jour, à partir des marques de mémoire, 200 signalisations : plaques commémoratives, affiches ou panneaux qui indiquent, dans l’espace public, les lieux où furent commis les actes liés au terrorisme d’État. Ces signalisations font partie de l’agenda politique de Mémoire, Vérité et Justice ; par leur matérialisation, elles sont les symboles de l’engagement de l’État à faire connaître et à condamner les crimes contre l’humanité, impulser le procès des responsables et reconnaître les victimes, les survivants et leurs familles. Ces signalisations sont réalisées en coopération avec les délégations provinciales et les municipalités, ce qui a pour effet de les voir réparties dans tout le pays. Cependant, étant donné que toute politique publique est, traditionnellement, davantage suivie dans les grands centres urbains que dans les contrées rurales et les régions reculées, l’asymétrie qui existait déjà entre les premiers et les secondes s’est renforcée. Dans ces dernières, la répression avait acquis un autre sens, affectant d’autres groupes sociaux comme les paysans et les peuples indigènes, catégories qui n’ont pas encore fait l’objet de recherches.

Modèles de signalisation : plaques commémoratives, affiches et panneaux.

Observons enfin ce qui est appelé espaces de mémoire, ces sites liés au terrorisme d’État qui, dépossédés de leur usage originel (commissariats, dépendances pénitentiaires, propriétés des forces de sécurité), ont été reconvertis en musée, maison de la mémoire, archives ou lieu de mémoire. Dans diverses villes du pays, 46 ont ainsi été créés, dont 30 sont ouverts au public et 16 en cours d’élaboration10. Ce qui a présidé au choix de tel ou tel site dépend, entre autres critères, de la corrélation entre la politique locale, l’histoire des lieux, les combats menés par les organisations des droits de l’homme, l’engagement des pouvoirs locaux à entreprendre les travaux nécessaires et, enfin, la possibilité de mettre en place des équipes de travail émanant des services de l’État. C’est ainsi que la concentration des espaces de mémoire dans les grandes villes est significative, notamment dans le centre du pays et, plus spécifiquement encore, dans la province de Buenos Aires, qui accueille 28 des 46 espaces existants. La carte qui reprend la répartition des sites sur le territoire met en lumière cette asymétrie, conséquence des différences existant dans l’application des politiques publiques. En d’autres termes, dans une société inégalitaire comme la nôtre, les processus de mémoire reproduisent, tel un calque, les asymétries sociales et les relations de pouvoir existant entre le centre du pays et sa périphérie. Dans les combats pour mettre fin à ces inégalités, on discerne aisément un désir d’autonomie et d’indépendance dans l’expression de la mémoire, de la part de ceux qui ne se sentent ni inclus ni représentés dans les politiques publiques ainsi que dans l’usage officiel du passé et de ses représentations. Par ailleurs, les signalisations, au même titre que les ouvertures des espaces de mémoire, génèrent un conflit entre l’« uniformité » des politiques publiques et la diversité des expressions locales. Une tension qui montre combien l’homogénéité esthétique des panneaux gris de signalisation, avec leurs trois piliers Mémoire, Vérité et Justice, est conforme à l’histoire officielle – ce que la nation reconnaît comme faisant partie de son identité –, par opposition à la diversité locale, avec ses récits, ses expériences, ses pratiques culturelles et ses logiques plurielles de représentations, démontrant, dans toute sa richesse, la diversité des mémoires (Jelin, 2017 ; Richard, 2017). Deux manières de se souvenir, qui parfois s’accordent et à d’autres moments s’opposent, se trouvant en conflit quant à la façon d’interpréter le passé.

Si nous regardons derrière nous, face à la carte qui reflète plus de vingt années de politiques liées aux sites de mémoire, il est intéressant de se demander comment la matérialité, les lieux qui furent des symboles de la répression se constituèrent comme l’objectif central de la politique de mémoire dans l’espace public. Comme je l’ai énoncé ci-dessus, le rapport Nunca Más, dans son aspect fondateur – dans la mesure où il marqua les limites d’un récit initial –, a porté les regards sur les ex-CCD, en tant qu’espaces clés pour relater la répression illégale. Il se focalisa également sur les disparitions forcées de personnes, en tant qu’axe autour duquel devait venir s’articuler la mémoire à compter du retour de la démocratie. Ces deux éléments, entre autres, firent de la matérialisation et de la localisation des édifices à la fois des symboles, des moyens mnémotechniques et des références centrales de la culture politique argentine11.

Face aux demandes émanant de la société civile et des organisations des droits de l’homme, la réponse de l’État, ayant pour objectif de rendre davantage visibles les espaces et les marques de mémoire, peut se diviser en trois étapes. La première consiste en la reconnaissance de ces espaces comme « lieux de la Justice et de la preuve ». Par leur présence, ils prennent le relai de la dénonciation des violations des droits de l’homme. C’est là qu’interviennent les commissions et les procédures judiciaires qui, mettant ces espaces de mémoire en lumière, rendent compte de l’architecture de la terreur : CCD, maisons clandestines, prisons, voire autres sites tels que les fleuves, les lacs, la mer, etc. comme lieux d’abandon des corps. À ce titre, mentionnons également les fosses et les sépultures clandestines. Dans cette première étape, les espaces de mémoire sont tributaires de ce que l’on trouve sur place : soit ils contiennent les preuves des crimes commis et ils sont alors laissés tels quels, avec interdiction de modifier quoi que ce soit, soit il est constaté que ces preuves ont été détruites. Nous pouvons citer, entre autres exemples, l’ancien CCD El Atlético de Buenos Aires12, La Calamita de Granadero Baigorria à Rosario13, l’ancien commissariat no 5 de La Plata14, l’ancien CCD La Perla de Córdoba. Dans ces cas, les sites préservés peuvent devenir des espaces de mémoire, des lieux organisés et entretenus afin de pouvoir être visités régulièrement ou bien ne recevoir que des visites ponctuelles, à l’occasion d’une commémoration rituelle par exemple.

La seconde étape peut être nommée de « conquête ». Elle est constituée du travail effectué par les organismes des droits de l’homme (mères, grands-mères, familles, enfants, anciens prisonniers politiques, voisins), par lequel les espaces de mémoire deviennent eux-mêmes un terrain de lutte et de conquête. Ils font l’objet d’une demande afin d’être transformés en site de mémoire, parc, musée, centre culturel, archives, etc. Lors de cette phase, les revendications aboutissent à des résultats assez variés. Par exemple, le parc de la Mémoire et monument aux victimes du terrorisme d’État de Buenos Aires15, érigé sur la côte du Rio de la Plata (lieu d’abandon des cadavres des disparus) n’a rien à voir avec le musée et lieu de mémoire de l’ESMA, qui abritait l’École de mécanique de la marine16, ou avec la Petite École de Famaillá à Tucumán17. Ces succès, nés de requêtes émanant des organismes des droits de l’homme, furent obtenus à partir de politiques instaurées par le gouvernement central, avec une implication locale et nationale. D’un autre côté, certaines marques de mémoire ont des origines plus diverses, comme la maison Mariani-Teruggi de La Plata18, née de l’initiative prise par une famille afin de célébrer le souvenir de sa petite-fille, l’œuvre qui surplombe la mairie de Córdoba, résultat d’un projet artistique19, la signalétique de la faculté d’Humanités et de Sciences de l’éducation de La Plata, née de l’expression de la mémoire universitaire, ou, enfin, les diverses interventions réalisées dans les mairies, les facultés, les hôpitaux et autres bâtiments publics pour rendre hommage aux personnes disparues dans ces lieux. Dans les différentes villes du pays, les dalles commémoratives ont, à chaque endroit, pris des formes, des couleurs et des moyens d’expression variés afin d’honorer celles et ceux qui ont disparu20.

Trottoirs de la ville de La Plata. Dalles blanches pour la Mémoire. Travail de terrain, 2022.

Même si tous sont des sites de mémoire, les projets ayant abouti à leur mise en place trouvent leur origine aussi bien dans des politiques publiques que dans des actions conjointes, intégrant divers acteurs comme des voisins, des artistes, des étudiants, des groupes d’amis, etc. Comme il a été spécifié plus haut, la plupart de ces sites avaient été signalés par l’État comme des lieux de mémoire ; or ce geste initial a généré par la suite diverses actions d’appropriation, de nouvelles significations, de nouvelles signalisations, voire de rejet.

La troisième étape est celle où les lieux de mémoire s’organisent en un réseau ouvert qui permet la résurgence de souvenirs mis sous silence, gommés ou oubliés. Elle est celle où les mémoires et les espaces de mémoire se déploient comme des territoires conquis, qu’ils soient ou non le fruit d’une politique étatique consolidée, au sein desquels commencent à fleurir des mémoires locales et souterraines. Examinons un cas concret, celui de l’ancien CCD de Guerrero, situé dans la province de Jujuy, au nord-est de l’Argentine – et qui, paradoxalement, héberge les centres de vacances des syndicats UOCRA, SMATA et UPCN. En 2004, le site fut d’abord signalé par un monolithe, réalisé par les organismes de droits de l’homme locaux. En 2016, une action conjointe de l’État et du gouvernement de la province installa un panneau avec les trois piliers Mémoire, Vérité et Justice. Malgré les constantes demandes, le lieu ne fut pas transformé en un espace de mémoire ouvert au public. Cependant, le souvenir est ici très vif, entretenu chaque année par deux rituels : tous les 24 mars, une visite est organisée et le lieu se remplit de manifestants, de groupes de musiciens, de photos des disparus et d’inscriptions sur les murs qui entourent l’édifice ; puis, tous les 2 novembre, à l’occasion du jour des morts, un groupe constitué de voisins et de familles de disparus rend un culte aux défunts.

Rituel du jour des morts, commémoration en souvenir des disparus du CCD de Guerrero-Jujuy. Travail de terrain, 2019.

Cet acte commémoratif révèle deux temporalités distinctes : la mémoire indigène ancestrale (rituel andin de l’arrivée et de l’attente des âmes, le jour des morts) se mêle à la mémoire des disparus. Ici, le souvenir est certes ancré dans la matérialité du lieu, mais il est également fondu dans une trame, constituée d’autres pratiques culturelles qui ne peuvent être représentées par un panneau gris, avec ses piliers Mémoire, Vérité et Justice. Ce sont des mémoires dotées d’une certaine « plasticité » : face à la douleur des morts, elles révèlent à chaque fois de nouvelles significations et de nouvelles façons de ressentir, mais également le combat des vivants contre les injustices du présent. Mémoires syncrétiques qui, sans scénario préconçu, amalgament religion, politique et affectivité. L’État conçoit et exécute ses politiques du haut vers le bas, avec des questions comme : pour empêcher que l’histoire ne se répète, qu’allons-nous faire des lieux où les droits de l’homme ont été bafoués ? Les communautés, elles, produisent leur mémoire depuis le bas, avec, pour guider leurs actions, d’autres questions : que faisons-nous avec le souvenir de nos morts et disparus ? La mémoire devient ainsi un recours politique et affectif disponible, où les communautés locales et/ou les collectifs sociaux façonnent avec ingéniosité des rituels variés et se demandent : de quoi nos morts et disparus ont-ils besoin ? Qu’avons-nous en commun avec eux ? Ainsi, à l’instar de n’importe quel autre processus de mémoire, ces sites, dans leur évolution, associent toujours des notions, des spatialisations et des temporalités qui, pourrions-nous dire, constituent un kaléidoscope offrant divers assemblages et variations possibles, du simple fait que, à partir d’un présent en mouvement, elles font sans cesse l’objet de nouvelles lectures. Cela se produira tant que, sur le plan générationnel comme sur le plan politique, entre mémoires courtes et mémoires longues, s’ouvriront de nouvelles questions et se poseront des regards différenciés (Rivera Cusicanqui, 1984). Quant aux mémoires indigènes, avec leur pouvoir décolonisateur, elles présentent des pratiques qui peuvent dialoguer avec les temps politiques actuels afin de se manifester et de se rebeller, par le biais de luttes incessantes propres aux peuples autochtones.

Mémoires, lignes de séparation qui apparaissent

Si nous pouvions analyser les trames et les trajectoires qui se sont superposées dans chaque espace de mémoire et à chaque période, nous découvririons la densité et les lignes de séparation existantes entre mémoires longues et courtes, entre mémoires souterraines, dominantes, officielles, reniées (Pollak, 2002 ; da Silva Catela, 2011 ; Jelin, 2017 ; Richard, 2017), entre mémoires justes et injustes (Todorov, 2000), et comment elles ont façonné des significations dissemblables. Elles peuvent également être pensées comme des points, liés de manière à former un réseau, qui émergent afin de constamment activer le passé vivant dans le présent et, ainsi, rompre les silences qui subsistent encore. Ainsi, la ville et ses marques de mémoire dialoguent ensemble et, par le biais des pratiques politiques et esthétiques, racontent une histoire, tissent des liens entre nous et les autres, entre les périphéries, les marges et le centre. Une marque dans un territoire est aussi un assemblage. Dans la rue, les cris scandés réclament justice, les corps marchent à la recherche de la vérité, les émotions en appellent à la mémoire afin de pouvoir être partagées. Elles se rejoignent en une consigne unique : « Mémoire-Vérité-Justice ». Apparaissent ici et là des mémoires qui s’entrecroisent (da Silva Catela, 2022) pour rendre visibles de nouvelles luttes politiques : il y a les foulards blancs des Mères et Grands-mères de la place de Mai noués aux foulards verts de la lutte pour la légalisation de l’avortement, il y a des mains qui portent de nouveaux drapeaux pour dénoncer toute suprématie en matière de mémoire, revendication résumée sur le panneau : « La mémoire n’est pas un privilège hétérosexuel. » Ainsi, le territoire se peuple de mémoires en constante évolution. Les frontières s’élargissent, des controverses naissent à propos du sens à donner aux événements et des batailles se déchaînent, dans lesquelles la signification du passé est encore et encore mise en scène afin que des dialogues intergénérationnels puissent s’établir et générer de nouveaux modes d’expression. Il est très intéressant de voir la façon dont, ces dernières années, une querelle s’est instituée pour savoir si, aux 30 000 disparus, il fallait substituer 30 400 disparus et disparues21, mettant en évidence des mémoires qui furent niées pendant de nombreuses années (da Silva Catela et al., 2020). De la même façon que les foulards ont acquis des significations nouvelles au gré des différentes luttes, les silhouettes qui, lors de la transition démocratique, furent de parfaits symboles de l’image publique des disparitions, descendent dans des rues qui sont redevenues les leurs afin de rendre visible « les 30 400 » et le combat de la communauté LGBT.

Ville de La Plata. Travail de terrain, 2022.

Territoires qui se conquièrent et se disputent

Autant de territoires qui se conquièrent, se superposent, tracent leurs contours, puis les effacent, sont observés de près, puis de loin. Pour se rebeller, il faut rompre l’ordre établi, la hiérarchie des rôles, des images, des corps, des lieux et des pratiques. Rien ne revient au même stade ; il ne s’agit pas d’un casse-tête chinois qui, une fois ses pièces correctement assemblées, a toujours le même aspect. C’est un kaléidoscope qui, bien que comportant des éléments stables comme la mémoire, change à chaque détour, rompt la sacralité de ce qui est établi. C’est pourquoi un rituel peut se transformer en un regroupement au pied du domicile d’un tortionnaire (escrache), un panneau dans une rue peut se convertir en un symbole de dénonciation et des archives policières en un document qui rompt le silence. Les relations symboliques entre ces éléments nous permettent de regarder au-delà de l’image et des formes de représentation afin de passer au travers des trames qui se font, se défont et se superposent, dans le but de créer et d’héberger d’autres significations et d’autres sensations.

Dans chaque action menée sur un territoire, les constructions de la mémoire nous permettent de recommencer à regarder, observer et sentir. Aucune répétition ne sera identique, aucune ne reviendra dans ses marques exactes d’origine ; elle présentera toujours une forme légèrement différente, une extension minimale, une image quasi floue, une interprétation inverse de la précédente, faisant revenir à la mémoire quelque chose tiré de l’oubli. Il s’agit de (re)penser les mémoires, dans leurs limites et leurs potentialités, lorsque, déjà, plus rien ne vient nous provoquer, nous interpeller ou nous pousser à la rébellion. Les images de chaque action réalisée en matière d’art/politique/mémoire imposent une séparation et une distance pour comprendre les interactions entre ce que nous voyons, ce que nous sentons et ce que nous vivons. Elles sont exprimées par le biais de subjectivités qui construisent ces mémoires, mais qui également distillent des oublis et des silences, face à la provocation que suppose chaque modification de sens, étant donné que rien ne sera pareil dans l’avenir. Le passé restera imprimé et superposé encore et encore en ces temps nouveaux, constitués d’incertitudes persistantes, où différentes communautés viendront inlassablement déranger les mémoires établies et dominantes. De même, chaque territoire attirera l’attention sur les marques qui subsistent et sur les matérialisations qui servent de support aux mémoires, ainsi qu’à leurs réinterprétations successives qui, depuis la plus originelle, interpellent, rompant les silences et les invisibilités, vers des avenirs possibles.

Cette mobilisation des émotions pousse à une réinterprétation des événements, venant replacer le passé dans le présent et proposant, potentiellement, un regard critique sur l’histoire en évolution. Le contraste entre la version dure de l’histoire, consacrée, légitimée, et l’émergence des formes matérielles, esthétiques, avec leurs manifestations, incite à penser aux problèmes posés par l’action collective, à évaluer les responsabilités individuelles et à réfléchir, dans le présent, sur les conditions de l’engagement et de l’action collective menés par les différentes communautés. C’est là où situation extrême, mémoire, politique et marques matérielles interagissent de manière intersubjective et deviennent une référence dans l’espace public, au moment même où ils la produisent, permettant et favorisant un dialogue qui contribue à la réflexion de la société sur elle-même.

Penser la mémoire, non comme patrimoine culturel, mais comme quelque chose qui vibre, qui laisse une trace, une marque, une impression dans l’espace. Pas de manière fixe, mais par la dynamique de ce qui se déplace et meut, conquiert et se modifie grâce aux marches collectives, aux rituels, aux différentes interventions et aux spectacles ; dynamique qui devient expressive et qui remplit de symboles des espaces que, dans le passé, on a essayé de réduire au silence par des actions clandestines. L’hétérogénéité des espaces, des formes et des messages qui se sont cristallisés tout au long de ces années, façonnés par la relation entre mémoire et politique, nous permet de comprendre tout ce qui se joue dans l’universalisation d’histoires individuelles et douloureuses, dans un drame qui implique potentiellement la totalité des citoyens. Au-delà de l’expérience de ceux qui « l’ont vécu », les manifestations publiques, où l’esthétique/politique joue un rôle important, émettent des significations dans un espace où l’individuel devient collectif. Elles s’exposent ainsi à des utilisations possiblement divergentes, mais en un sens qui met en évidence que, par opposition à la rhétorique de l’oubli et du trauma, un monde plein de sens, de significations et de représentations peut occuper l’espace public et rompre, bien que de façon éphémère, l’indifférence du rythme urbain. De là le défi de penser les territoires de mémoire comme des lieux de création d’espaces propres à permettre l’expression de ce qui est dangereux, comme des canevas au sein desquels l’action politique et culturelle permet potentiellement d’atteindre la vérité et d’interpeller la sensibilité de l’être humain.

Notes

1

On pourra consulter, entre autres, les publications suivantes, qui retracent les différentes expressions matérielles et marques de la mémoire publique en Argentine : Comisión Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado (2000); Memoria Abierta (2009 y 2009ª); APM (2010); Barrios por la Memoria y por la Justicia (2011); Fabri (2010); Bettanin y Schenquer (2015). On pourra également visiter les plates-formes numériques suivantes : https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/cartografias_de_la_memoria ; https://www.espaciomemoria.ar/baldosas-por-la-memoria/

2

Voir : Basualdo, V. (2006) et Diario de la Memoria.

3

Pour une analyse de l’évolution du modèle économique sous la dictature, voir E. Basualdo (2010) et J. Nun (1987).

4

Entre 2006 et 2015, je dirigeais les Archives de la Mémoire de la province de Córdoba. Dans cet espace, ancien centre clandestin de détention (CCD), furent créées les archives documentaires de la période de la dictature, ainsi qu’un site de mémoire, doté d’un scenario muséographique fondé sur les faits de violences dont ce lieu fut le témoin.

5

Notons que la relation entre les matérialités, la culture matérielle et les matérialisations permet, comme le précise Ingold (2013), de penser l’importance non seulement des choses en elles-mêmes, mais également de leur relation aux matériels utilisés.

6

Une série de travaux, parmi d’autres, peuvent être consultés autour de la relation entre matérialité, mémoire et politique. Je reprends ici ceux qui ont analysé cette question dans le contexte de l’Amérique latine : F. Márquez (2020a et 2020b), J. Bustamante et A. Guglielmucci (2020), M. Colimil, D. Jara, V. Landeros et C. Martínez (2020).

7

La devise « mémoire, vérité et justice » est née dans les années 1970, dans les milieux de la lutte pour les droits de l’homme. Elle fut, à partir de 2002, utilisée pour baptiser la fête nationale du 24 mars « jour de la Mémoire pour la Vérité et la Justice ». Bien qu’elle ait vu le jour en référence à une période spécifique de l’histoire argentine, elle est en constante réactualisation et réappropriation, non seulement pour rendre compte des revendications contre le terrorisme d’État, mais également pour dénoncer des violences plus contemporaines – comme la violence institutionnelle – ou pour servir de point d’ancrage à la lutte menée par les peuples indigènes. La devise joue ainsi le rôle de provocateur et de catalyseur de différentes strates et utilisations du passé dans le présent.

8

Jusqu’en 2022, en Argentine, 273 condamnations furent prononcées, aboutissant à l’incarcération de 1080 génocidaires pour crimes contre l’humanité (source : https://www.mpf.gob.ar/lesa/).

9

L’état de siège, en tant que régime d’exception, fut, pendant la dictature, l’outil principal des forces armées pour répandre la peur et exercer sa répression clandestine. Toutes les garanties constitutionnelles étaient suspendues, ce qui permettait de procéder, sans la moindre justification légale, à la détention et à l’enlèvement sur la voie publique.

10

Information extraite de la page officielle du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, où figurent des cartes indiquant les signalisations et les lieux de mémoire : https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/sitiosdememoria/senalizaciones.

11

On peut considérer, à partir de la notion de lieux de mémoire développée par Nora (2008), que ces espaces ont une triple fonction : matérielle, symbolique et fonctionnelle.

12

Voir : Mesure de prévention. Interdiction de Modification. Dossier no 14.216/03.

19

Correo clandestino [courrier clandestin], œuvre de l’artiste Adrián Manavella, réalisée en 2013 à l’occasion de la journée des Employés municipaux. Il s’agit de quatre sculptures monumentales, dans lesquelles ont été placés des extraits de lettres écrites par des employés municipaux, victimes du terrorisme d’État. Voir : https://adrianmanavella.com/2013/11/16/correo-clandestino-municipalidad-de-cordoba-2013/

20

On peut mentionner ici les Baldosas Blancas [dalles blanches] qui, dans la ville de La Plata, attirent l’attention des piétons (https://www.andaragencia.org/baldosas-por-la-memoria-en-la-plata/); les Baldosas por la Memoria [dalles pour la mémoire], installées par le collectif Barrio por Memoria y Justicia [quartier pour la mémoire et la justice] qui, depuis 2005, a placé plus de 1200 dalles (https://www.espaciomemoria.ar/baldosas-por-la-memoria/); la Cartografía de la Memoria [cartographie de la mémoire], issue des Archives provinciales de la Mémoire, avec 90 dalles posées dans la ville de Córdoba, en hommage aux disparus du centre clandestin de détention D2 (https://apm.gov.ar/apm/cartograf%C3%ADa-de-las-memorias).

21

Le débat lié aux « 30 000 disparus » réapparaît inlassablement dans la sphère publique comme une querelle sur la mémoire. D’une part, déterminer si 30 000 est un chiffre réel ou symbolique fait l’objet de délibérations. D’autre part, au sein même de ce débat, certains affirment que le nombre de disparus « n’est pas de 30 000 » et, se basant sur cet argument, remettent en question la notion même de « lutte pour les droits de l’homme ». Ces dernières années, une polémique est venue s’ajouter autour du silence et de l’invisibilité du collectif LGBT. Sous le slogan « La mémoire n’est pas un privilège hétérosexuel », la bannière des « 30 400 » a été brandie. Ce chiffre inclurait les 400 disparus et disparues appartenant à cette communauté, qui ne furent pas comptabilisés dans le rapport de la CONADEP. Nous avons analysé cette querelle dans : da Silva Catela et al., 2020.

Bibliographie

Eduardo Basualdo, Estudios de Historia Económica Argentina, desde mediados del siglo XX a la actualidad, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2010.

Victoria Basualdo, “Complicidad Patronal-Militar en la última dictadura”, Revista Engranajes de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA), vol. 5, 2006.

Javiera Bustamante, Ana Guglielmucci et Francisca Márquez, “Lugares de memoria en ruinas y patrimonialización de la muerte en Santiago y Bogotá”, Conservar Patrimonio, 2020, p. 1-33.

Alejandro Cerda García, “Diversidad epistemológica: descolonización y saberes emergentes”, in Martínez, C., C. Chapela y V. Ruiz, Inter, multi, transdisciplina e investigación cualitativa en salud: en el juego de los espejos, México, UAM-X, 2013, p. 112-136.

Concurso de Esculturas Parque de la Memoria, Escultura y Memoria. 665 proyectos presentados al concurso en homenaje a los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la Argentina, Buenos Aires, EUDEBA, Comisión Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, 2000.

Ticio Escobar, “Arte indígena: el desafío de lo universal”, Revista Transas, 2012.

Ludmila Da Silva Catela, “Pasados en conflictos. De memorias dominantes, subterráneas y denegadas”, en Ernesto Bohoslavsky, Marina Franco y Daniel Lvovich (comps.)., Problemas de Historia Reciente del Cono Sur, Buenos Aires, UNGS/Prometeo libros, 2011. p. 1-24.

___, “Memorias enlazadas. Rupturas y continuidades en las luchas por los usos del pasado”, Crisol, vol. 21, 2022.

Ludmila Da Silva Catela et Eugenio Talbolt Wright, “De-construyendo el pasado. Sobre la potencia política y las memorias al margen de la comunidad LGTB en Argentina”, Caderno de Letras, vol. 37, 2020.

Ludmila Da Silva Catela, Elizabeth Jelin y Agustina Triquell (dir.), ¿Qué hacemos con las cosas del pasado? Materialidades, memorias y lugares, Villa Maria, EDUVIN, 2022.

Silvina Fabri, “Reflexionar sobre los lugares de memoria: Los emplazamientos de memoria como marcas territoriales”, Geograficando, vol. 6, n° 6, 2010.

Ana Guglielmucci et Loreto López, “La experiencia de Chile y Argentina en la transformación de ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en lugares de memoria”, Hispanic Issues On Line, vol. 22, 2019.

Tim Ingold, “Los materiales contra la materialidad”, Papeles de Trabajo, vol. 7, n° 11, 2013, p. 19-39.

Elizabeth Jelin, La Lucha por el Pasado, Buenos Aires: Siglo XXI editores. 2017.

Elizabeth Jelin et Victoria Langland (dir.), Monumentos, memoriales y marcas territoriales, Madrid, Siglo Veintiuno, 2003.

Francisca Márquez, “Por una antropología del escombro. Estallido social en plaza Dignidad”, Revista 180, vol. 45, 2020a, p. 1-13.

___, “Anthropology and Chile’s Estallido Social. American Anthropology”, World Anthropologies, vol. 122, n° 3, 2020b, p. 666-687.

Francisca Márquez et al., “Cuando las paredes hablan. Rastros del estallido social en el metro Baquedano, Santiago de Chile”, Praxis Arqueológica, vol. 1, n° 1, 2020, p. 98-118.

Memoria Abierta, Arquitectura y memoria, Buenos Aires, Memoria Abierta, Argentina, 2009a.

___, Memorias en la ciudad, Buenos Aires, Memoria Abierta, Argentina, 2009b.

Pierre Nora, Los lugares de la memoria, Montevideo, Ediciones Trilce, 2008.

José Nun, “Cambios en la estructura social de la Argentina”, Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina, Buenos Aires, Puntosur Editores, 1987.

José Pérez de Lama, “Flujos antagonistas / geografías de la multitud”, Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura, n° 4-5, 2004, p. 187-225.

___, Devenires cíborg. Arquitectura, urbanismo y redes de comunicación, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006.

___, “La avispa y la orquídea hacen mapa en el seno de un rizoma. Cartografía y máquinas, releyendo a Deleuze y Guattari”, Pro-Posições, vol. 20, n° 3, 2009, p. 121-145.

Sarah Pink, “From embodiment to emplacement: re-thinking competing bodies, senses and spatialities”, Sport, Education and Society, vol. 16, n° 3, 2011, p. 343-355.

Michael Pollak, Memoria, silencio y olvido. La construcción social de identidades frente a las situaciones límite, La Plata, Al Margen Editorial, 2006.

Nelly Richard, Latencias y sobresaltos de la memoria inconclusa (Chile: 1990-2015), Villa María, EDUVIM, 2017.

Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980, La Paz, Hisbol - CSUTCB, 1984.

Tzvetan Todorov, Mémoire du mal Tentation du bien. Enquete sur le siécle, Paris, Robert Laffont, 2000.

Frances A. Yates, El arte de la memoria, Madrid, Siruela, 2005.