(Università Roma )

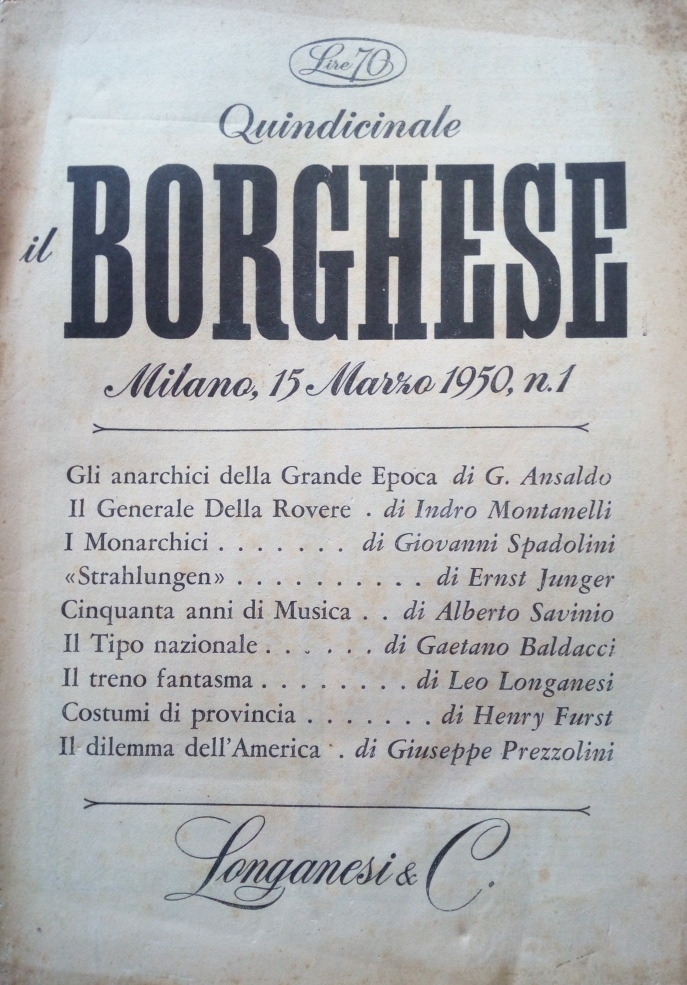

L’objectif de cet article est d’enquêter sur les modalités et les temporalités de formation puis de circulation d’une certaine manière de raconter le fascisme en Italie, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On s’emploiera en particulier à reconstruire les mécanismes argumentatifs grâce auxquels certaines cultures politiques ont mis en place une stratégie de revalorisation du fascisme durant les dix premières années de vie de la République. Trois revues sont examinées : L’Uomo qualunque (« L’homme ordinaire ») dirigée par Guglielmo Giannini, Candido (« Candide ») de Giovannino Guareschi et Giovanni Mosca (à partir de 1950 Guareschi en est le seul directeur) et Il Borghese (« Le Bourgeois ») de Leo Longanesi, respectivement publiés à compter du 27 décembre 1944, du 15 décembre 1945 et du 15 mars 19501. L’enquête est menée à partir du premier numéro de chacune des publications et jusqu’aux parutions de 1956. Ces trois revues appartiennent à un secteur de la presse que l’historiographie a qualifié de « modéré », à situer dans le domaine de la « zone grise » – des catégories peut‑être excessivement fluides, davantage susceptibles de simplifier que de comprendre ce secteur de la presse2.

Le récit du fascisme proposé par ces trois périodiques et les mécanismes argumentatifs auxquels ils recourent pour décrire l’histoire de l’Italie s’insèrent pleinement dans le discours public italien sur le régime qui a traversé toutes les cultures politiques dès la chute du fascisme3. Au terme d’une reconstitution des principaux schémas narratifs employés par les revues pour écrire sur le fascisme, on esquissera, à titre d’hypothèse, les restes contemporains de cet outillage lexical et sémantique dans le discours public.

Il Borghese, n° 1, 15 mars 1950.

L’Uomo qualunque, n° 23, 25 juillet 1945.

Candido, n° 24, 15 juin 1946

Stratégies discursives et invention du fascisme

Le but de ces revues, Candido et Il Borghese en particulier, est de déconstruire le mythe de la résistance : tout dans le fascisme peut être revalorisé, dès lors que cette réhabilitation, qui frise par moments l’apologie, permet de briser le pacte antifasciste. L’objectif d’une telle stratégie est probablement de tirer la Démocratie chrétienne vers la droite. Toutefois les revues et les aires culturelles qu’elles représentent n’ont pas les moyens de leur ambition. Les récits sur le fascisme présents dans les trois périodiques ne peuvent être ramenés à un modèle interprétatif unique – les trois titres ont des divergences sur certains sujets, quoique leur milieu culturel soit assez homogène et qu’ils partagent clairement des orientations communes –, mais tous trois ont recours à des mécanismes argumentatifs proches. Le lexique, les stratégies discursives, les topoi sémantiques que les revues mobilisent pour écrire le fascisme sont constitutifs d’une rhétorique qui leur a survécu. Il s’agit d’une communication immédiate, aisée, schématique, parfois falsifiée, fortement idéologique et propagandiste. Son efficacité, mesurable dans le tirage atteint par ces journaux ainsi que dans la circulation et la banalisation de certaines opinions et de certaines idées sur le fascisme, repose aussi sur la construction de la communication elle‑même. Cet article entend dès lors identifier certaines des nombreuses stratégies discursives grâce auxquelles on a parlé du fascisme au sein de la droite anti-communiste dans le second après-guerre, afin de repérer les structures d’un discours dont l’écho continue de se manifester sous des formes assez proches, y compris en des temps très proches.

Le recours à une présentation banalisée et réductrice de la violence fasciste, en termes quantitatifs comme qualitatifs ; la mise en avant de Mussolini comme homme plutôt que comme politicien ; le recours au paradigme victimaire pour schématiser l’histoire récente des Italiens non communistes (selon un canon interprétatif qui passe par deux gestes opposés et complémentaires : le silence au sujet des crimes italiens et l’accentuation4 de la souffrance endurée par les Italiens) ; l’attaque ad personam à laquelle est liée la dépersonnalisation de l’ennemi, comme modalité de désignation des adversaires politiques ; le recours récurrent à de fausses analogies : voilà les instruments rhétoriques les plus visibles au moyen desquels est structurée la représentation du fascisme proposée par cette sélection de périodiques. En rapport avec certains sujets, on peut identifier comme récurrentes certaines techniques discursives plutôt que d’autres, quoique souvent des constructions diverses apparaissent dans le traitement d’un même sujet, voire que leur emploi combiné soutienne la structure du discours et en soit la condition de possibilité. On a choisi ici d’enquêter sur la tendance narrative majoritairement mobilisée par les revues dans le but d’aborder une sélection de questions fondamentales inhérentes à l’histoire du fascisme.

Giovannino Guareschi, co-directeur puis directeur de Candido (ici en 1945).

Banalisation de la violence fasciste

La banalisation constante de la violence fasciste est une caractéristique partagée et manifeste des trois revues. Le régime fasciste, depuis les origines jusqu’à la guerre, est présenté comme un système politique agissant avec une violence de basse intensité. La banalisation de la violence, c’est‑à‑dire la simplification et la normalisation à l’extrême d’un trait constitutif et primordial de l’idéologie et de la pratique fascistes, revient dans tous les périodiques et opère à des niveaux différents. Parmi les instruments opérationnels dans la sous‑évaluation de l’incidence de la violence fasciste, on peut repérer au moins quatre modalités parmi les plus évidentes et les plus constitutives de ce type de récit : la réduction de sa portée idéologique ; une description parodique et anecdotique de la pratique de la violence, qui la réduit à un geste de fougue bravache ; l’usage instrumental et victimisant qu’en feraient les antifascistes pour obtenir en échange la reconnaissance comme victimes de persécutions politiques ; la falsification de données historiques. Le but recherché est d’atténuer la spécificité du fascisme par rapport à d’autres idéologies.

Simultanément, ce discours a pour ambition de « démythifier » l’antifascisme de gauche et de délégitimer sa participation à la vie politique dans l’Italie républicaine. Cela saute aux yeux, par exemple, dans la manière qu’ont les revues de présenter la montée du fascisme : il s’agit d’une réaction, discutable sur le fond, mais nécessaire – sans quoi, dans le sillage de la révolution bolchevique, le communisme aurait pu prendre pied en Italie. Le succès du fascisme n’a donc pas de connotation idéologique : il est presque présenté comme une réaction dictée par le bon sens face à ce qui est considéré comme un risque menaçant. Sur ce point, les propos de Candide en 1947 sont limpides. Mussolini était tout à la fois « un homme dangereux » et providentiel : il a agi comme « un remède contre le mal : et le mal c’étaient les grèves, les violences, les abus, les soldats et les officiers avilis et frappés, le délabrement économique, scientifiquement encouragé par une horde de gens clairement au service de puissances étrangères ». Par conséquent, le fascisme naît « à cause des gauches5». Cette lecture de la violence fasciste est symptomatique de la culture politique des revues : orientée à droite, intolérante vis-à-vis du conflit de classe comme vis-à-vis de toute proposition qui remette en question la sacro-sainte propriété privée. La projection et l’aplatissement du passé sur le présent sont employés pour exposer une rhétorique à la fois anti-communiste et autoritaire.

La désidéologisation et la sous-estimation des conséquences de la violence fasciste est une stratégie narrative à laquelle L’Uomo qualunque a recours par euphémisme, par exemple en soulignant la nature davantage imaginaire que réelle de la violence, en arguant d’une donnée conforme à la réalité des faits telle que le jeune âge des squadristi [paramilitaires]6, mais avec l’objectif d’attribuer le recours à la force à une prédisposition physique et de tempérament, qui passe de la sorte sous silence la composante politique de cette pratique7. L’euphémisme est l’instrument auquel recourt également Il Borghese lorsqu’il réduit le squadrisme [c’est-à-dire les activités paramilitaires] provincial à un simple « D’Annunzianisme » [construit sur le nom de l’écrivain Gabriele D’Annunzio, 1863-1938]8, présentant donc comme une action sporadique et isolée une violence caractérisée par sa capillarité, son organisation, et les réseaux sociaux et économiques qui la soutenaient. L’argument de la jeunesse des squadristi, peu ou pas armés, est employé pour atténuer leurs pratiques au sein d’une description justement construite sur des euphémismes et des altérations des données réelles : les squadristi, « des jeunes gens à la main lourde, à l’humour gras, complètement ignorants », participent à la vie politique « presque uniquement [parce qu’]ils voulaient attirer l’attention des femmes »9. La violence n’est donc qu’un geste extérieur, symbole de virilité et emblématique d’un soi-disant trait de caractère atavique des Italiens.

La falsification de la violence fasciste atteint son paroxysme au moment où Antonio Siberia, pseudonyme du journaliste Indro Montanelli10 qualifie, dans les pages d’Il Borghese, le système répressif fasciste de « compromis dont on n’a jamais su ce qu’il était », qui se réalise « en envoyant quelques personnes en vacances à la mer, en n’en tuant aucune »11. Les « vacances à la mer » dont parle Montanelli sont, en réalité, la relégation surveillée : l’un des instruments de répression des oppositions politiques les plus caractéristiques du régime fasciste.

La continuité entre fascisme et démocratie est aussi présente dans L’Uomo qualunque et trouverait justement sa confirmation dans les institutions répressives du régime, relégation surveillée et Tribunal spécial12. Cette continuité n’est toutefois pas totale, mais c’est bien la démocratie qui est en défaut par rapport au fascisme : « les successeurs du fascisme », au moyen de lois « communistoïdes », allaient rétablir « la relégation surveillée et la persécution de la presse indépendante, le squadrisme et la violence politique à des fins privées », émulant par là des lois « fascistoïdes », mais sans se soucier « le moins du monde ni d’assécher les marais ni d’accomplir d’autres travaux d’utilité publique »13. Bien qu’il ait instauré un système répressif totalitaire14, le fascisme semble donc prendre une acception positive parce qu’il s’était toutefois montré attentif aux ouvrages publics. Inversement, cette dimension sociale ferait défaut aux partis de l’ère républicaine qui ne se seraient débarrassés que des appareils coercitifs du régime mais sur lesquels les communistes exerceraient leur hégémonie (« les lois communistoïdes »).

Le fonctionnement du Tribunal spécial est également euphémisé dans le cas de Candido et cela advient, de façon significative, dès qu’il croise la polémique anticommuniste. Avoir été condamné, puis gracié, par le Tribunal spécial serait un instrument de promotion pour faire carrière, comme entend le démontrer le périodique en mettant en avant le cas du communiste Emilio Sereni15, présenté par la revue pour souligner l’opportunisme de certains antifascistes qui, durant l’après-guerre, allaient tenter une ascension politique et sociale en revendiquant un faux passé de victimes de persécution politique.

En 1956, Il Borghese propose une réflexion synthétique et emblématique sur l’appareil répressif fasciste, sous la plume de l’un de ses auteurs les plus influents, Giovanni Ansaldo. La polémique anti-communiste de même que la représentation falsifiée de la violence, en termes réducteurs, atteignent leur acmé. L’article d’Ansaldo met en évidence le caractère imitatif du fascisme vis-à-vis d’un modèle original qui s’est imposé avec la Révolution russe, faisant de la violence un « moyen normal de gouvernement ». Les instruments de l’appareil répressif fasciste, « la mise en place du Tribunal spécial, l’instauration d’une police secrète politique avec son écusson ambitieux et mystérieux, l’introduction de la peine de mort, la révocation de grâce » ne seraient pas le fruit d’une transformation délibérée et planifiée du système libéral en un régime d’inspiration totalitaire mais les conséquences de l’« envie » de Mussolini de se plier « au nouveau climat moral apporté dans le monde par la Révolution d’octobre ». Le désir éprouvé « de façon épidermique » par Mussolini « de jouer un peu au Russe lui aussi » n’était que velléitaire : les Italiens étaient « bien plus faits pour manger » que « pour pratiquer un régime de la terreur » et Mussolini lui‑même « était un tendre par rapport à tout ce qui se faisait autour de lui, dans tous les pays », « étant donné qu’au fond Benito n’était pas si méchant »16. Ailleurs, le dictateur est défini comme un « brave homme » qui a eu recours à la violence (réduite à des « coups de pied aux fesses ») pour « dompter ce pays difficile, rebelle, litigieux, problématique, et le faire aller de l’avant ».

Dans ce cas, la violence apparaît comme un instrument nécessaire et efficace non seulement durant le fascisme, mais encore dans l’Italie d’après-guerre parce que « le discours politique italien est en effet à ce point déstructuré, bavard, aussi confus qu’une brouille dans une taverne, que, je le jure par Dieu, parfois il vous vient l’envie d’attraper un bâton, un corps contendant quelconque, et de vous mettre à taper comme un sourd »17. La violence fasciste, réduite, dans une version falsifiée, à une vignette, est considérée comme nécessaire, synonyme d’une politique efficace, par moments même comme un acte de bon sens face à la « litigiosité » (c’est-à-dire la dialectique) typique d’un système démocratique. Cette représentation de la violence est rendue efficace non seulement parce qu’elle manipule des faits réels mais aussi parce qu’elle s’appuie sur le silence. Pas une ligne, par exemple, n’est consacrée aux crimes fascistes commis durant l’entreprise coloniale, considérée comme une œuvre civilisatrice.

Paradigme victimaire

L’usage instrumental de la catégorie de victime est caractéristique de ces revues, avec un renversement patent des rôles entre la victime et le bourreau18. En outre, le sentiment de souffrance est utilisé pour définir les limites de la communauté nationale. Trois cas sont particulièrement significatifs : la description de l’assassinat de [Giacomo] Matteotti faite par Il Borghese, le lancement d’une initiative de solidarité suggérée par Candido en faveur de plusieurs femmes emprisonnées et, enfin, l’interprétation de la Deuxième Guerre mondiale formulée par L’Uomo qualunque.

Leo Longanesi, directeur d’Il Borghese (ici en 1956).

La revue de Longanesi consacre différents articles au fasciste Amerigo Dumini, à la tête de l’équipe qui assassina, en 1924, le député socialiste Giacomo Matteotti. Dumini apparaît pour la première fois dans la revue comme auteur de Diciassette colpi [« Dix-sept coups »], un texte publié par la même maison d’édition que la revue, auquel Il Borghese consacre un compte rendu en 1950. Les vicissitudes de Dumini sont racontées pour démontrer l’iniquité de sa condamnation. L’injustice est mesurée sur deux plans. Le premier est juridique : la revue soutient la thèse de l’homicide préterintentionnel – Dumini se serait retrouvé au volant de la voiture dans laquelle était caché le cadavre de Matteotti « avec une terrible conscience dans le cœur d’avoir commis quelque chose d’irréparable »19, quoi qu’il ait été condamné pour homicide prémédité par la Cour d’Assise Spéciale en avril 1947. Le deuxième est relatif à la souffrance éprouvée par lui et par ses proches du fait de la peine infligée par la justice. La pitié chrétienne est invoquée à son endroit. La République chercherait ainsi des boucs émissaires dans les individus ayant commis des crimes moins graves que les crimes attribués aux communistes Ortona, Moranino, Gorreri et Roasio, qui ont finalement bénéficié de l’amnistie et même obtenu une « petite médaille parlementaire ».

D’après la revue, l’État italien a soldé sa « dette, si dette il y avait »20 vis-à-vis de la famille Matteotti. Et la dette a été effacée en premier lieu grâce à l’intervention de Mussolini lui-même qui avait versé une aide financière à la famille du socialiste assassiné, comme si les comptes avec la mémoire des antifascistes morts victimes du régime pouvaient être évalués et soldés non pas politiquement mais au moyen d’un simple expédient civil. Pitié chrétienne et pardon reviennent davantage à Dumini qu’à Matteotti. Le premier a expié avec sa souffrance et la souffrance endurée par sa femme, à laquelle est consacré un texte construit sur un crescendo destiné à rendre de manière touchante la douleur de cette « pauvre femme (…) inoffensive, seule, malade », « morte parce que son cœur s’était brisé », « brisée par un destin particulièrement cruel ». Au nom de la douleur de sa femme, le « pauvre Amerigo Dumini » a droit « à notre pardon absolu21». La souffrance ressentie, dont la revue s’attribue le rôle de témoin et de porte-voix, transforme Dumini en victime. Si la peine à purger est considérée comme déjà faite parce qu’indexée sur le sentiment de douleur et non pas sur le droit, l’assassinat de Matteotti perd toute dimension politique, tout trait spécifique. Ce n’est plus la faute de Dumini qui est en jeu, mais la capacité des témoins de sa douleur à accorder leur pardon au pauvre homme. Le renversement victime/bourreau est complet ; l’empathie et la pitié sont exclusivement adressées au bourreau qui souffre des conséquences d’un crime sur lequel la revue n’entend pas s’attarder. Sa souffrance suffit à le libérer de toute accusation ; sur le plan moral et juridique, la réhabilitation du principal membre de l’équipe qui a organisé et perpétré l’homicide est totale.

À gauche : L’Uomo qualunque, n° 28, 29 août 1945, p. 3

À droite : L’Uomo qualunque, n° 27, 22 août 1945, p. 3

Le renversement des rôles au moyen de l’exhibition de la souffrance du bourreau dont la revue entend témoigner est repérable aussi au sujet de quelques cas de collaborationnisme. En 1951, Candido publie la lettre du Père Blandino Della Croce, délateur et chapelain de la Garde Nationale Républicaine22. Le religieux veut soumettre aux lecteurs du périodique « quelques cas dignes de pitié pertinents à ma “malheureuse croisade pour la pacification” ». Les héroïnes de cette campagne sont les « mamans » et les « épouses » qui, aujourd’hui encore, sont « en prison » parce que « condamnées par les Cours d’assise extraordinaires durant la période allant de 1945 à 1947 pour faits de collaboration avec les Allemands23». Le religieux, et la revue à travers lui, entendent récolter de l’argent pour pouvoir payer à ces femmes, qui se trouvent dans une extrême pauvreté, des avocats qui portent la sentence de culpabilité devant la Cour de Cassation. Dans Candido, comme dans le périodique de Longanesi, le renversement des rôles advient en évitant ou en taisant la raison de l’incarcération, en s’arrogeant le droit de témoigner d’un état d’âme précis, en plaçant dans une relation inversement proportionnelle la culpabilité et la souffrance ainsi qu’en substituant l’expiation à la prison. C’est ainsi que la revue prend le parti de la « victime » Anna Maria Cattani, coupable de délation, de participation à des arrestations, à des interrogatoires et à des tortures, condamnée à la peine capitale puis libérée par amnistie en 195324. Ou encore de Linda Dell’Amico qui, directement impliquée dans le massacre du 16 septembre 1944 à Bergiola Foscalina, dans la région de Carrare, avait été condamnée à la peine capitale pour les chefs de participation à un massacre et à des rafles, libérée après six ans et sept mois de prison25. Dans ce cas encore, il ne s’agit que de la souffrance endurée par le bourreau et, toujours, par ses proches, notamment ses enfants, transformés en orphelins par un État aveugle et vengeur. Les femmes emprisonnées sont des mères, la désincarcération de ces « pauvres créatures26» se doit donc d’être immédiate. Soit dit en passant, en 1951, Candido vise un glissement à droite du système politique italien et s’adresse aussi aux électeurs du Movimento Sociale27, voilà pourquoi il revalorise les biographies de deux criminels fascistes. Pour finir, L’Uomo Qualunque se distingue en appliquant la catégorie de victime sans distinction aucune à tous les Italiens, dépeints comme impuissants face aux bombardements, en particulier dans les écrits parus durant la deuxième moitié des années 1940, puis en armes sur les différents fronts, durant la période de 1950 à 1956, annulant de la sorte toute réflexion sur les causes des violences qui demeurent déconnectées des responsabilités des Italiens durant la Deuxième Guerre mondiale, constamment passées sous silence.

La dépersonnalisation de l’ennemi

Domenico Losurdo a identifié, dans le contexte des guerres mondiales, l’impératif de limiter « la compassion générale » parce qu’elle représente un obstacle au déploiement « de la violence la plus brutale ». Pour permettre un usage sans « entraves ni inhibitions » de la violence, il faut présupposer un acte « de “dépersonnalisation” de l’ennemi » impliquant « l’exclusion ou expulsion de groupes ethniques, sociaux, politiques précis de la communauté dotée de valeur, hors de la concorde civile à proprement parler, voire hors du genre humain28». Si l’un des cas les plus emblématiques de dépersonnalisation de l’ennemi est celui de l’agression de l’Éthiopie par les fascistes et le traitement réservé aux populations autochtones, un sujet qui n’a pas sa place dans les périodiques (si ce n’est sous la forme d’un éloge de la bataille pour exporter « la civilisation » menée par le fascisme), l’application de cette catégorie semble utile aussi dans le cas de l’examen des périodiques et pour les modalités de traitement des adversaires politiques comme des partisans [les résistants sont appelés en Italie « partigiani »]. La dépersonnalisation est appliquée non seulement aux Alliés – la dimension raciste est bien présente dans les descriptions de certaines actions délictueuses commises par des soldats qualifiés de « nègres29» vis-à-vis des Italiens blancs, le texte inclut cette précision concernant la couleur – mais c’est l’arme rhétorique sur laquelle il est fait le plus appui pour dépeindre le partisan, l’ennemi intérieur. La forme la plus explicite de ce procédé se trouve dans Candido, mais tous les périodiques y ont leur part. L’objectif politique est le même : discréditer la Résistance, et tout particulièrement la composante communiste en son sein, afin de diminuer la légitimité de la Constitution et de la République et d’orienter l’électorat vers une croisade anticommuniste.

La dépersonnalisation de l’ennemi, au moyen de son exclusion hors du collectif national, ainsi que l’attaque ad personam constituent les modalités narratives avec lesquelles Candido aborde la Résistance. Durant les premières années de publication de la revue, l’attention est centrée sur la violence postérieure au 25 avril [date anniversaire de la Libération pour l’Italie]. Les « foibe » ou fosses communes30, la découverte des victimes tuées après le 25 avril, les assauts contre les sièges des partis, la révélation des dépôts d’armes31, les passages à tabac, les bilan sur le nombre des disparus32, voilà les principaux contextes narratifs dans lesquels sont décrites les actions des partisans qui exercent, dans le nouveau système démocratique, une violence sans solution de continuité avec celle de 1943‑1945.

Dans les écrits sur la Résistance, les attaques ad personam sont récurrentes, entre autres par exemple contre les partisans communistes Davide Lajolo33, Francesco Moranino34, Silvio Ortona35. L’attaque directe et individuelle est une modalité qui permet non seulement de discréditer des personnalités particulières de la Résistance, mais encore de présenter la Guerre de Libération comme une suite d’épisodes violents – assassinat d’Italiens innocents, vols, dévastations – qui ne paraissent pas avoir d’autre finalité que de répondre à de bas instincts de revanche et de règlements de comptes. C’est une violence délinquante que le fascisme était parvenu à contenir et qui trouve à présent librement à s’exprimer, favorisée par l’absence de règles dans un contexte de guerre. Simultanément, dans d’autres écrits, la violence des partisans est au contraire spécifiquement politique et vise à exploiter le contexte guerrier pour imposer, à travers l’élimination physique des ennemis, avant et après le 25 avril, la victoire des étrangers russes et le triomphe du communisme. Les attaques atteignent leur forme la plus mesquine lorsqu’elles sont dirigées contre les femmes communistes. Leur disqualification politique est fondée sur un jugement esthétique : elles sont dépeintes comme peu avenantes et résolument peu gracieuses. Le jugement politique les concernant est construit sur cette image négative36.

Avec la radicalisation à droite de la revue et l’affrontement ouvert avec la Démocratie chrétienne qui, d’après la revue, aurait dû s’ouvrir au Movimento Sociale, commence en outre un travail de réhabilitation de certains repubblichini [les membres de la République de Salò37]. Candido ne laisse aucun doute sur le fait que la Résistance représente à ses yeux un danger bien plus grand que le fascisme. En effet, les communistes, « parce qu’ils se sont battus contre le fascisme, continuent d’apparaître aux yeux de certains comme des combattants en faveur de la liberté, alors qu’il est de notoriété publique que leur objectif était d’abattre une dictature pour la remplacer par une autre bien plus lourde et venue de l’étranger38». La revue opère à deux niveaux différents : elle souligne d’une part l’exigence, le devoir moral, de réintégrer les repubblichini dans la société italienne grâce à la reconnaissance de certains droits civils39, elle porte l’accent d’autre part sur l’origine étrangère des forces communistes en Italie. Le périodique insiste sur l’italianité des fascistes et des personnes assassinées afin de promouvoir une pacification à sens unique entre Italiens et de fonder un récit de la guerre civile comme conflit entre puissances nationales et antinationales. Durant la Résistance, les communistes étaient « des combattants intrépides et aguerris » doués d’« une inclination naturelle et instinctive pour ce genre de lutte », ils continuent d’être aujourd’hui les « cinquièmes colonnes de l’armée bolchevique ». L’auteur affirme que « la structure nécessaire à la conquête armée du pouvoir existe et est encore opérationnelle à ce jour, mais que son fonctionnement est subordonné à la “tactique” imposée par les circonstances internationales » ; « et demain – si la situation internationale devait conseiller au Parti d’adopter une tactique impliquant le recours à la force », les anciens partisans communistes « iront droit dans le mur, convaincus de servir la cause des travailleurs alors qu’ils agissent en fait en cinquième colonne de l’Armée bolchevique40». Les communistes sont une force antinationale, à la solde d’une puissance étrangère dangereuse.

La distinction entre victimes et bourreaux est donc établie à partir du critère de l’appartenance nationale. Une stratégie rhétorique qui ne fonctionne, bien sûr, que si l’on passe sous silence les crimes fascistes et nazis. Lorsque ces crimes sont mentionnés, ils sont totalement déconnectés de l’action des Italiens : le massacre nazi-fasciste de Marzabotto, par exemple, est exclusivement attribué aux forces nazies41. Ceci étant posé, le 25 avril – la fête de la Libération42 qui commémore la Résistance et la défaite des fascistes comme des nazis – est une journée vectrice de désunion à expulser du calendrier républicain, selon un topos qui revient également dans les autres périodiques43. Il est remarquable que, dans ce cas uniquement, les partisans ne soient plus des étrangers à la solde de l’URSS, mais des Italiens. Le fait qu’il y ait eu guerre civile est ce qui permet d’arguer qu’une telle célébration est inopportune : l’Enfer de ces vingt mois qui « divisèrent les fils d’une même terre », « ne doit pas être objet de remémoration publique ni de célébration de même que, dans une famille où la paix est revenue, il ne faut pas conserver de traces des litiges passés »44.

La propagande anticommuniste, et avec elle la tentative de dénationaliser l’ennemi communiste intérieur, atteint son acmé lorsque l’attention est portée à l’histoire des frontières italiennes orientales45 et à la question des « foibe » ou fosses communes46, épicentre de la violence slave et communiste à l’encontre des Italiens, suivant un discours qui insiste sur l’altérité idéologique et ethnique de l’ennemi. La description des slaves qui assaillent les territoires italiens est sans doute le texte qui met en acte de la façon la plus achevée cette dépersonnalisation de l’ennemi sur laquelle se fonde une large part de la rhétorique anticommuniste de cette culture politique. Les soutiens de Tito seraient ainsi pires encore que les nazis et, avec leur arrivée en ville, le 3 mai 1945, « commençait le terrifiant […] Holocauste pour la ville » : « les hordes des soutiens de Tito qui passèrent le cours d’eau n’avaient rien à envier, cela est certain, mutatis mutandis, à celles de Tamerlan et de Gengis Khan : des hommes débraillés et sales, barbus et en guenilles, des femmes à cheval armées jusqu’aux dents, d’authentiques mégères, des viragos habitées par le démon, des furies déchaînées, toutes dénuées du moindre reste de féminité […] Tous assoiffés de sang, […] affamés qu’ils étaient de toute chose, objet, ou bibelots qui leur tombait sous la main47». L’altérité ethnique de l’ennemi, lorsque ce dernier est communiste et d’origine slave, est affirmée aussi par Il Borghese, par le truchement des mots du « docteur Paul Schmidt », l’interprète d’Hitler qui consacre quelques mots à l’Italie dans ce qui ressemble à une interview menée par Alfred Boensch, l’une des signatures du journal. Par rapport à Hitler, « Mussolini était un type méditerranéen, aux pensées plus limpides et humainement plus sympathique ». Cette différence de caractère est ramenée à une différence donnée et naturelle qui serait à l’origine de frictions entre fascisme et nazisme et rapprocherait davantage nazisme et bolchevisme. « Le national-socialisme était, au fond, un phénomène oriental, afférent au monde slave pour son culte de la hiérarchie et de la subordination ». Le lieu commun du fascisme à visage humain et le mythe du bon Italien émergent avec clarté : « Le fascisme à l’inverse n’a jamais perdu son substrat de culture occidentale ». L’Italie, poursuit le texte, était davantage malléable et « on n’en arriva jamais au radicalisme48». Le texte n’indique pas clairement quelle est la position du journal vis-à-vis de ces déclarations, toutefois, étant donné le ton d’admiration exprimé à l’égard de l’interprète d’Hitler, on peut supposer que le périodique partage l’opposition ethnique entre monde occidental et monde slave. Le texte est emblématique d’un ensemble de différents lieux communs et de stratégies narratives récurrentes. Le recours à la fausse analogie ressort aussi nettement comme instrumental dans la possibilité de faire référence à la Shoah au sein d’un propos anti-communiste.

L’Uomo qualunque, n° 1, 3 janvier 1946.

Fausses analogies

« La fausse analogie » est l’un des « instruments » grâce auxquels s’effectue « un usage politique du passé », dans le sens d’un « usage des faits réellement advenus au moyen d’une manipulation arbitraire et toutefois convaincante pour un public plus sensible aux slogans qu’à une réflexion d’ensemble sur le passé49 » . Cet artifice rhétorique est parmi les plus fréquemment employés par les revues étudiées ici et il constitue un indice, en leur sein, d’extrême pauvreté conceptuelle et lexicale : l’argumentation est remplacée par l’invective, l’évidence de la preuve par l’opacité de la similitude, la continuité, plutôt que la rupture, est au fondement de l’écriture. C’est quelque chose de plus qu’une simple stratégie rhétorique. C’est un discours qui se transforme en propagande au moment même où il est proféré. Les revues instaurent des similitudes, parfois résolues sous forme d’équivalences, entre réalités différentes et souvent incompatibles entre elles. La fausse analogie est la structure argumentative qui permet de proposer, mais pas d’expliquer, une interprétation particulière du fascisme. Elle est appliquée pour en évoquer toute phase ou tout événement, non pour attirer l’attention sur ce dernier, mais plutôt sur l’objet qui est considéré a priori comme présentant une affinité avec lui. Ainsi, dans L’Uomo qualunque, le mot marche, repris de l’expression « la marche sur Rome » [de 1922], qualifie l’action des Comités de Libération ; dans Candido, il indique le mouvement des communistes depuis Belgrade. Une autre fausse analogie qu’on a déjà rencontrée plus haut est celle qui consiste à définir l’un des instruments répressifs les plus connus du fascisme, la relégation surveillée, en termes de vacances à la mer. La fausse analogie est l’un des traits distinctifs de l’écriture propre à cette culture politique et l’un de ses emplois les plus flagrants concerne le récit de la Shoah. Ce n’est pas la seule modalité qui fait de la Shoah un sujet utilisable et légitime, mais c’est la plus flagrante. Le recours à la fausse analogie, en plus du recours à une sélection précise des sujets à traiter, rend possible l’insertion de la Shoah au sein de ces revues, sans entamer une représentation réductrice du fascisme, tout en justifications et euphémismes.

La fausse analogie est subsumée de manière exemplaire dans une vignette parue en octobre 1946 dans L’Uomo qualunque. À gauche de l’image, un drapeau avec l’étoile de David flotte au-dessus d’une foule immense, épaules courbées et nez aquilin, les yeux tournés vers les hommes en tenue nazie sur la droite. Au centre, un nazi corpulent dont l’identité est révélée par la légende : « Goering : Je ne comprends pas pourquoi ces types nous regardent avec un air si torve ; au fond, on tous fini de la même manière, dans les mêmes fours crématoires50». Le destin des juifs est analogue à celui de Göring : les fours crématoires pour les uns comme pour l’autre, et par l’action d’un bourreau dont l’identité n’est pas précisée. L’analogie instaurée ici permet de falsifier de manière extrême et paradoxale la réalité des faits aussi bien du point de vue du choix des termes de la correspondance que du point de vue des conséquences qui en dériveraient en termes de savoir. La vignette paraît une semaine après le suicide de Göring, survenu la nuit précédant l’exécution des condamnations à mort émises par le tribunal de Nuremberg. L’objectif de cette propagande est immédiat : les procès de Nuremberg n’ont pas de raison d’être parce qu’ils reprochent aux accusés les mêmes crimes que ceux dont s’entache le tribunal. Nuremberg comme synthèse de l’usage arbitraire du droit et de la loi vindicative imposée par le vainqueur au vaincu est un argument sur lequel L’Uomo qualunque51 insiste particulièrement, et Il Borghese plus encore. La Shoah n’est pas niée, mais un refus net est opposé au fait de la considérer dans toute sa singularité et sa gravité. Par conséquent, la possibilité qui s’ouvre ainsi est de nier dans le même mouvement toute singularité aux crimes nazis.

L’objectif de L’Uomo qualunque est, de façon générale, d’affirmer la fluidité de la catégorie de bourreau – la Shoah devient un cas de violence de guerre – et dans ce cas précis de réhabiliter le rôle de l’Italie pendant le conflit, en transformant ses responsabilités en tribulations. Giannini transcrit un discours qu’il a prononcé devant la Constituante dans lequel il condamnait les traités de paix, considérés comme iniques, et dont il demandait qu’ils soient rediscutés. La Shoah est justement l’argument clé employé pour affirmer une équivalence entre toutes les nations, et donc l’impossibilité d’opérer une distinction entre nations juges et nations jugées :

Nous avons connu durant la période de la dictature nazie une persécution ignoble contre un peuple, le peuple juif. Aujourd’hui cette persécution se poursuit sous la même forme avec le même manque de pitié, le même rythme : simplement exercée par d’autres hommes, d’autres peuples qui, jusqu’il y a peu, condamnaient cette persécution, combattaient pour l’abolir et ont fait combattre le monde entier pour l’abolir52.

Cette équivalence impose de reconsidérer les responsabilités de l’Italie dans la guerre. Les comportements caractéristiques de la classe dirigeante italienne (la « volonté de martyre » et « la maladie de la faute53») sont à proscrire : oui, l’Italie est battue, mais pas coupable. La Shoah est le prétexte pour mener une propagande politique forcenée, camouflée en bataille morale, en défense de l’Italie en armes. Le fond de cette rhétorique est toujours l’anticommunisme. L’idée de totalitarisme permet de tracer les nouvelles frontières de l’Europe, en considérant que les divisions imposées par la guerre sont à tel point renversées qu’« Allemands et juifs fuient ensemble les pays occupés par la Russie en direction de nouvelles tribulations et de nouveaux malheurs, mais avec l’espoir d’échapper au coup de revolver dans la nuque et à la Sibérie54».

La bataille pour soutenir l’anticommunisme, comme remplacement et antithèse de l’antifascisme assimilé au communisme et au stalinisme, est menée en instrumentalisant la Shoah. En pleine guerre froide (nous sommes en 1953), l’analogie ne suffit plus. Staline est l’homologue d’Hitler, lorsqu’on lit que « le régime communiste a adopté les méthodes d’Hitler » en ce qui concerne les relations entre « le Kremlin et les juifs dans l’Union Soviétique », ou encore que Staline, avant de mourir, voulait « passer à la conception nazie du judaïsme, et donc préparer les équivalents des Buchenwald allemands. Mais de façon graduelle seulement ». L’équivalence, tempérée par une allusion à des temporalités différentes, est remplacée par l’hypothèse selon laquelle le degré maximal d’antisémitisme n’est pas incarné par Hitler mais par Staline : « peut-être pas même » le premier, « dans ses moments de plus grande frénésie, n’osa en arriver au point de jeter sur la communauté juive mondiale l’entière responsabilité des accusations d’impérialisme, de cosmopolitisme, d’espionnage et de préparation de la guerre », tandis qu’était alors « en cours une autre grande tragédie humaine comparable aux jours les plus sombres du nazisme ». Le fin mot de ces considérations est « que les régimes totalitaires, quels que soient les noms qu’ils revêtent ou leur manière de se dissimuler, sont tous du même acabit55».

Candido, n° 45, 4 novembre 1956.

Cette représentation est seulement pour partie sur la même ligne que les théories sur le totalitarisme les plus influentes durant les années 1950 qui tendaient à exclure la question de la Shoah afin de pouvoir lire de façon analogue le communisme et le nazisme56. La particularité de cette culture politique est que les références à la Shoah n’éclairent en aucune manière sur l’extermination des juifs mais renseignent bien plutôt sur l’agressivité de son anticommunisme. Au lieu de séparer le nazisme du communisme, l’extermination raciale – particularité du nazisme par rapport au stalinisme – est le fondement de cette analogie. Elle s’avère être une préoccupation hypocrite : on veut souligner de façon explicite l’aspect générique de l’extermination afin de pouvoir le projeter sur le cas soviétique, niant donc la paternité qui en revient exclusivement au nazisme. D’autre part, on recourt à cet argument justement parce qu’il est considéré comme extrême et exceptionnel, et donc particulièrement efficace dans un discours de propagande.

La référence à la Shoah est instrumentale dans l’affirmation d’une rhétorique anticommuniste y compris dans les pages de Candido, le périodique qui fait preuve de la plus grande indifférence envers l’extermination des juifs. Le prétexte pour mentionner la situation des juifs en Italie entre 1943 et 1945 se trouve dans un article consacré à la ville de Fiume57. La banalisation de la dimension tragique des événements est flagrante. « La vie de Fiume sous les Allemands ne fut pas des plus joyeuses », lit-on. Les nazis « tentèrent tout d’abord de rendre leur occupation la moins insupportable possible, mais ils se laissaient dépasser par leur monstrueux sentiment de supériorité raciale : et c’est ainsi qu’à Fiume, malheureusement, d’excellents Italiens en firent les frais ». À l’usage d’euphémismes et à la falsification (la persécution comme transgression grossière d’une conduite magnanime et pleine de retenue) est associée l’invective anticommuniste, attendue, déclinée dans cette revue en version « anti-slave ». Le sujet des « foibe » et des frontières orientales est à nouveau abordé et la persécution raciale en éclaire le degré de gravité : « les slaves firent preuve (…) à notre égard (…) d’une dureté au moins égale, voire supérieure à celle des Allemands eux-mêmes » : « si, d’un côté, il y avait l’internement en Allemagne pour ceux qui ne voulaient pas collaborer, de l’autre, en général, c’était les « foibe » directement58». La comparaison s’achève sur une sentence qui ne laisse aucun doute : la frontière orientale italienne est le dernier avant-poste du monde libre et les Italiens sont, comme toujours, des victimes.

Dans les pages d’Il Borghese, l’extermination des juifs est aussi employée comme un argument servant à corroborer la rhétorique anticommuniste du périodique. La construction est sans nul doute plus raffinée par rapport aux deux autres périodiques, mais non moins agressive. Encore une fois, l’analogie est l’instrument qui permet de nommer l’extermination des juifs, pour apporter de la matière au parallélisme établi entre nazisme et communisme. De sorte que les procès de Nuremberg sont illégitimes, non seulement parce qu’ils ne respectent pas le principe juridique selon lequel nulla poena sine lege59, mais parce qu’ils permettent à l’Union Soviétique d’échapper au jugement60. Maurice Bardèche et Paul Rassinier61 comptent parmi les sources mobilisées pour démonter le droit de Nuremberg, preuve de l’attention portée par cette revue au débat révisionniste, précurseur du négationnisme et prenant donc, quoique de façon minoritaire, ouvertement parti. Par rapport aux autres, la revue fait également preuve d’une attention particulière à l’antisémitisme. C’est le terrain d’une première analogie entre nazisme et communisme, confirmée par leurs pratiques répressives à l’encontre des juifs mais aussi au point de vue idéologique. L’Union Soviétique met en place la « mobilisation », c’est-à-dire la « déportation en masse de juifs depuis la Russie occidentale vers la Sibérie ». La mobilisation, lit-on, est une traduction de déportation : le premier terme « a un son plus doux » que le second, « mais le sens est le même62».

Dans un article de 1951, visant à soutenir la thèse du caractère imitatif du système concentrationnaire nazi vis-à-vis d’un modèle soviétique, Pietro Gerbore évoque la position de Jean Galtier-Boissière, élaborée à partir de Passage de la ligne de Paul Rassinier63. Au sein d’un jeu de renvois et de citations non explicités – Paul Rassinier n’est pas nommé, mais ses textes sont cités – Gerbore partage avec le directeur de la revue satirique Le Crapouillot le besoin de démystifier toute tentative de la part des victimes ayant survécu aux camps de concentration de se présenter avec « l’auréole du saint ou du martyre ». Gerbore poursuit son analyse de Jean Galtier-Boissière en affirmant que, « d’après les témoignages », il ressort que dans les camps les plus grandes « souffrances » auraient « souvent » eu pour origine la « “caste des vétérans de la concentration”, pour la plupart d’anciens communistes64». Gerbore confirme cette interprétation en rapportant le cas des « Italiens survivants d’Auschwitz65» qui se souviendraient « avec une horreur toute particulière du zèle des camarades polonais ». De plus, les camps nazis ne seraient rien d’autre que « la copie des “camps de rééducation” en terre soviétique66». L’analogie entre système concentrationnaire nazi et soviétique est fondée sur un lien de dérivation qui fait du premier l’« imitation » du second, un angle de lecture sur lequel s’accordent les représentants d’un certain type de révisionnisme dans des temps plus proches de nous. La revue fait place à cette profonde remise en question de la Shoah et tend à la compter, comme c’est le cas de façon explicite dans un autre article67, au nombre de ces « gâchis de la nature » qui caractérisent l’histoire de l’humanité depuis ses origines. Les massacres de population seraient donc une constante indifférenciée de l’action humaine.

La Shoah et l’antisémitisme apparaissent dans des écrits de propagande pure et simple, l’objectif étant de réhabiliter l’Allemagne pour condamner davantage encore l’Union Soviétique dans un jeu à somme nulle.

Un long article de Paul Sérant publié en décembre 1956 fournit un dernier exemple de cette équivalence. L’auteur part de certaines déclarations de David Rousset, ancien déporté à Buchenwald, et renseigne sur le procès que lui a intenté la revue communiste Les Lettres françaises68 « au nom de l’inexistence des camps soviétiques69». Le texte entend soutenir la validité de l’analogie entre communisme et nazisme, et construit son argumentation en instituant une équivalence entre la réalité concentrationnaire soviétique et celle du Troisième Reich. Sérant juge que le comportement de Rousset laisse à désirer parce qu’il ne prononce pas les mots définitifs sur l’équivalence entre camps qu’il aurait pu exprimer – et que Sérant aurait voulu entendre. Rousset, écrit Sérant, ne peut lever « définitivement l’hypothèque qui pèse sur l’intelligence de gauche après la Deuxième Guerre mondiale » : pour ce faire, il lui faudrait « renoncer à cette mythologie qu’il a autrefois partagée avec les communistes ». La question primordiale, au centre de la polémique de Sérant contre Rousset, est abordée dans son aspect le plus général : « Rousset ne place pas le totalitarisme nazi et le totalitarisme communiste dans le même sac »70.

Conclusions

Les arguments avancés dans les périodiques examinés offrent un exemple de cette « mémoire sélective » du fascisme, largement diffusée dans les journaux, les magazines, la littérature grand public de l’immédiat après-guerre, selon laquelle le régime « racheta le concept de patrie de l’infamie dans laquelle l’avaient précipitée les gauches philo-bolcheviques, fit rouler les trains à l’heure, assécha les marais pontins, construisit des villes, institua la sécurité sociale, réconcilia l’État et l’Église, transforma un pays d’opérette en une nation crainte par les grandes puissances ». Simultanément, de ce régime sont ignorés « le rôle liberticide, le colonialisme, la persécution raciale, les crimes de guerre, le désastre provoqué par la deuxième guerre mondiale71».

Il s’agit d’une version du passé diffusée auprès de la partie de l’opinion publique qui répartit ses voix entre le Movimento sociale italiano, les monarchistes et la droite de la Démocratie chrétienne : anti-communistes, réactionnaires, mais pas néo-fascistes72. C’est une frange minoritaire, mais non marginale, qui reste peu visible jusqu’à la fin des années 1980, alors que durant les décennies suivantes, les signes de la crise du paradigme antifasciste deviendront évidents dans le discours public.

Les années de la première république sont celles durant lesquelles le paradigme antifasciste, qui connaît certes des phases de déclin et d’autres de reprise, parvient à maintenir son efficacité dans la liturgie publique et à se positionner comme discriminant dans l’accès à la vie politique73. Les moments d’attaque envers la Résistance et le paradigme antifasciste sont nombreux, mais ils sont menés au sein d’une bataille culturelle, pas encore politique74. Dans les années 1980, la remise en question du paradigme antifasciste facilite la circulation de topoï qui visent à discréditer ce qui est dénommé, dans un langage dépréciatif, la vulgate de la Résistance, et rappellent de très près certaines formes discursives et certaines thèses proposées dans les périodiques examinés ici75.

Le vrai tournant est, en fait, le passage de la « première » à la « deuxième » république et en particulier l’automne 1993, lorsque Silvio Berlusconi déclare à l’occasion du ballotage pour l’élection du maire de Rome que, s’il avait eu le droit de vote dans cette ville, il aurait voté Gianfranco Fini, secrétaire du Msi [Movimento sociale italiano], un parti dans lequel l’invocation du fascisme est toujours un élément constitutif de l’identité des dirigeants et des militants76. Les élections sont gagnées par le candidat de centre gauche Francesco Rutelli, mais c’est un signal inédit d’ouverture et de légitimation. Aux élections politiques de 1994, la coalition menée par Forza Italia, composée de la Ligue du Nord et du Msi, gagne (le Msi ne prenant le nom d’Alleanza nazionale qu’en janvier 1995). Cette même année, le sens attribué par cette coalition au 25 avril est clair : c’est une fête antitotalitaire77. L’objectif est de lire le passé en déplaçant la distinction non plus entre fascisme et antifascisme mais entre totalitarisme et démocratie. L’attaque contre le paradigme antifasciste aura pour fonction de crédibiliser, au sein de la République, une « nouvelle droite, en majeure partie étrangère ou hostile à la Libération, et qui émerge accompagnée d’un vaste consensus après la dissolution de l’ancien équilibre78». Le débat quant aux racines culturelles de cette droite est encore ouvert et ne peut certainement pas être traité dans les conclusions de cet article. Toutefois, mon impression, qui demande à être approfondie par la recherche, est que les droites italiennes à l’époque républicaine ont recours à des stratégies rhétoriques fort semblables à celles tout juste décrites : la fausse analogie, l’attaque ad personam, la dépersonnalisation de l’ennemi, le paradigme victimaire, la banalisation de la violence fasciste.

Les exemples de perte de spécificité du discours historique sur le fascisme sont nombreux et on peut rappeler, par exemple, que la législation instituant le Jour de la Mémoire (loi n° 211 du 20 juillet 2000) n’emploie pas le terme « fascisme », de même que le Jour du Souvenir (loi n° 92 du 30 mars 2004) commémore les souffrances des Italiens à la frontière orientale durant la Deuxième Guerre mondiale sans jamais évoquer la brutale occupation des Balkans de la part de l’Italie79. En outre, dans les interventions parlementaires des représentants de Forza Italia80 et d’Alleanza Nazionale81 au sujet de l’institution de ces deux journées, se distingue l’emploi de l’analogie comme instrument rhétorique servant à construire un discours anticommuniste. La Shoah ne semble pas exprimer l’essence de la violence nazie, mais est l’un des exemples de la violence totalitaire – d’après un topos déjà rencontré dans les périodiques étudiés. La mémoire est un lieu de négociation. Le souvenir d’Auschwitz ne saurait être exclusif et il ne peut être pleinement atteint qu’en instituant une journée, identique formellement, consacrée aux victimes du communisme82. Dans le contexte actuel de « tyrannie mémorielle83» et, paradoxalement, de « culture politico-juridique généralement incapable, ou ne souhaitant pas, se servir de l’apport de la culture historiographique84», les cas de déclarations « indulgentes » vis-à-vis du fascisme et de Mussolini sont légion. L’exemple le plus récent nous est offert par l’interview du Président du Parlement européen, Antonio Tajani (Forza Italia), accordé à une célèbre émission radiophonique italienne : Mussolini « a fait des choses positives » jusqu’à l’entrée en guerre de l’Italie, à l’exclusion des lois raciales et de l’assassinat de Matteotti. La bonté du régime est proportionnelle aux infrastructures mises en place (les routes, les ponts, les installations sportives, les assainissements). Attaqué sur plusieurs fronts au sujet de ses déclarations, Tajani a répété qu’il se considère comme « un antifasciste endurci85».

Le recours aux stratégies narratives reconstituées dans cet article ne s’épuise pas dans le domaine de la mémoire publique. Dans la manière de comprendre et de présenter l’une des questions les plus importantes de l’actualité politique, c’est-à-dire les phénomènes migratoires et, avec eux, l’explosion d’un racisme endémique, se discerne un écho des stratégies narratives et de l’outillage mental présents dans les revues86. L’Italie est considérée comme victime, encore une fois, et la défense de ses citoyens doit être prioritaire : le slogan « Prima gli italiani » [« Les Italiens d’abord »] suppose des Italiens comme lésés par les immigrés (ennemi intérieur sur lequel pèse le stigmate de la « race87») dans leur accès à l’assistance de l’État et dans les tutelles qu’il offre en leur faveur (au détriment des citoyens natifs et blancs88).

L’hypothèse avancée ici est qu’en Italie le recours à ce lexique politique donné n’est pas une nouveauté, mais qu’il représente plutôt un bagage d’images, de formules, d’intentions déjà en circulation, diffusé à partir des journaux et de la littérature grand public. La dimension inédite semble plutôt le fait que prennent part à ces pratiques discursives non seulement les journalistes, polémistes ou intellectuels qui voyaient la démocratie naissante avec une défiance assumée89, mais aussi des forces politiques actuelles et majoritaires, et des personnalités institutionnelles d’une droite héritière des traditions culturelles critiquant les racines antifascistes de la démocratie italienne. Les interrogations qui demeurent sont les suivantes : pourquoi, comment et quand ce répertoire d’interprétations et cet outillage lexical sur l’histoire du fascisme ont-ils circulé et conquis des pans entiers de l’espace public, à savoir des revues, des intellectuels, des secteurs de l’historiographie, des politiques mémorielles, des hommes au sein des institutions et des partis ? Un processus dans lequel la langue agit comme « dispositif de déresponsabilisation »90.

Mon impression est donc que les deux passages, qui ont fait date, vécus par l’Italie après 1993 (l’implosion de la république des partis, tout d’abord, puis la fin du bipolarisme imparfait environ vingt ans après) peuvent être décrits aujourd’hui, y compris à la lumière du résultat aux élections de mars 2018, en termes de forte pénétration des cultures politiques nettement marquées à droite, caractérisées par une lecture indulgente du fascisme au point de le considérer équivalent à l’antifascisme et digne d’être commémoré avec autant de légitimité que la Résistance.

Notes

1

L’Uomo qualunque se vend, à l’automne 1945, à 800 000 exemplaires (Sandro Setta, L’Uomo qualunque 1944-1948, Roma-Bari, Laterza, 1975). Candido se vend à des centaines de milliers d’exemplaires dès les premiers mois et atteint son record de ventes en 1954 avec plus de 400 000 exemplaires (voir : Roberto Chiarini, « Guareschi, la destra e il mito della Resistenza », in Giuseppe Parlato (dir.), Un «Candido» nell’Italia provvisoria. Giovannino Guareschi e l’Italia del «mondo piccolo», Roma, Fondazione Ugo Spirito, 2002, p. 59-106 et Mimmo Franzinelli, Bombardate Roma! Guareschi contro De Gasperi: uno scandalo della storia repubblicana, Milano, Mondadori, 2014).

Pour finir, Il Borghese se vend en 1951 entre 6 000 et 7 000 exemplaires ; en 1954 le tirage atteint les 50 000 exemplaires (Pietro Albonetti, « Una linea per dieci testate. Appunti in margine ai giornali di Leo Longanesi », in Pietro Albonetti, Corrado Fanti (dir.), Longanesi e Italiani e Raffaele Liucci, L’Italia borghese di Longanesi. Giornalismo, politica e cultura negli anni Cinquanta, Venezia, Marsilio, 2002).

2

Claudio Pavone, « Caratteri ed eredità della zona grigia », Passato e Presente, XV, 43, 1998, p. 5-14 ;

Alberto Cavaglion, « Attualità e inattualità della zona grigia », in Paolo Bernardini, Diego Lucci, Gadi Luzzatto Voghera (dir.) Primo Levi, Project Proceedings. La memoria del male. Percorsi tra gli stermini del Novecento e il loro ricordo, Padova, Cleup, 2006, p. 135-146 ;

Raffaele Liucci, Spettatori di un naufragio. Gli intellettuali italiani nella seconda guerra mondiale, Torino, Einaudi, 2011 ;

Anna Bravo, Federico Cereja (dir.), Intervista a Primo Levi ex deportato, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2011, p. 90.

3

Luca La Rovere, L’eredità del fascismo. Gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo. 1943-1948, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.

4

D’après la définition de Roberto Beneduce, la « segnatura » [ici traduit par « accentuation »] est « ce qui, en instituant des similitudes et des analogies, conduit à reconnaître comme ressemblantes ou proches des expériences et des événements qui sont, en réalité, distincts » (Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 15).

5

« Candido », Candido, n° 43, 26 octobre 1947. Sur cette auto-représentation du fascisme comme digue oecuménique érigée contre l’arrivée des Soviets, voir : Fabio Fabbri, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo, 1918-1921, Torino, Utet, 2009, p. XI

6

Cf. Emilio Gentile, E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma, Laterza, 2012, p. 40 ;

Mimmo Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza fascista, Milano, Mondadori, 2012, p. 40 ;

Sven Reichardt, Camicie nere, camicie brune. Milizie fasciste in Italia e in Germania, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 204 sqq.

7

« Identificare il fascismo », L’Uomo qualunque, n° 11, 2 mai 1945.

8

Mario Tedeschi, « Le occasioni del Msi », Il Borghese, 15 juillet 1952.

9

Guglielmo Peirce, « Soldati verdi », Il Borghese, n° 20, 9 juillet 1954.

10

Indro Montanelli naît à Fucecchio, dans la région de Florence, en 1909. Alors qu’il étudie à l’université, il adhère au fascisme et aux GUF [Groupes universitaires fascistes] de même qu’il entame sa carrière de journaliste en collaborant avec différents titres du régime. En 1935, durant une brève période, il est en Éthiopie comme bénévole puis comme journaliste. À partir de 1935, il commence à publier des ouvrages. À compter de 1938, il écrit dans Il Corriere della Sera. Pendant le conflit mondial, il poursuit son activité de journaliste comme reporter de guerre. Jusqu’à la chute du fascisme, il n’opère aucun détachement net ou attesté vis-à-vis du régime. La coupure semble advenir au cours de la période située entre la chute du fascisme le 25 juillet 1943 et l’armistice du 8 septembre 1943, moment où Montanelli écrit quelques articles antimussoliniens qui le contraignent à la clandestinité. Arrêté en février 1944, il parvient à fuir en Suisse durant l’été d’où il continue à publier. Il rentre en Italie en mai 1945 et son retour au Corriere della Sera est immédiat, il continue d’y travailler y compris durant son activité à Il Borghese. En 1973, il interrompt son travail pour le quotidien milanais et fonde, l’année suivante, le Giornale nuovo, qu’il dirige jusqu’en 1994. Il collabore à nouveau au Corriere della Sera en 1995. Il meurt à Milan en 2001, à 92 ans.

Voir : Sandro Gerbi et Raffaele Liucci, « Indro Montanelli », Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 75, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2011 ; Luca La Rovere, L’eredità del fascismo. Gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo. 1943-1948, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, p. 313-322 ; Sandro Gerbi, Raffaele Liucci, Lo stregone. La prima vita di Indro Montanelli, Torino, Einaudi, 2006 ; Sandro Gerbi, Raffaele Liucci, Montanelli l’anarchico borghese. La seconda vita 1958-2001, Torino, Einaudi, 2009.

11

Antonio Siberia, « Sulla via di Formosa. Lettera alla signora Luce », Il Borghese, n° 20, 9 juillet 1954.

12

« Specola », L’Uomo qualunque, n° 37, 31 octobre 1945.

13

« Le vespe », L’Uomo qualunque, n° 36, 13 novembre 1946.

14

« Che cos’è il totalitarismo », L’Uomo qualunque, n° 47, 23 novembre 1949.

15

« Gli ex delitti dell’on. Sereni », Candido, 26 juin 1955, n. 55. Emilio Sereni naît dans une famille juive en 1907 à Rome où il fréquente les milieux antifascistes dès sa jeunesse. À vingt ans, il obtient une maîtrise de sciences agraires. Il déménage à Naples où il fonde une cellule communiste clandestine. Du fait d’une délation, il est arrêté et condamné par le Tribunal spécial fasciste à la relégation surveillée pour quinze ans, il est libéré par amnistie après en avoir purgé cinq. Avec sa femme, Xenia Silberberg, il déménage en France où il continue à collaborer avec le Parti communiste et commence à écrire pour Lo stato operaio [« L’état ouvrier »]. Soumis à des interrogatoires parce qu’accusé de trotskisme et d’avoir des contacts avec les centres contre-révolutionnaires russes en exil à Paris, il est condamné à mort par le stalinisme. Il réchappe à la mort grâce à une lettre d’autocritique envoyée à Staline, et se voit exclu de l’appareil de direction du parti. À Toulouse, en 1940, il parvient à se mettre en contact avec le parti et écrit dans le journal de propagande antifasciste La parola del soldato [« La parole du soldat »]. Il est arrêté par les gendarmes le 17 juin 1943 et condamné à dix-huit ans de prison. Libéré en 1944, il déménage à Milan où il poursuit son activité clandestine et occupe des positions de premier plan au sein du PCI. Après la Libération, il préside le CLN de la Lombardie, puis il devient commissaire du ministère de l’Intérieur pour l’Alta Italia [l’Italie du Nord]. Il est élu au Comité Central du PCI Député auprès de la Constituante, il est ministre dans le deuxième et le troisième gouvernement De Gasperi. Après 1947, il travaille au sein du parti puis, à compter de 1955, il est député. Il a une place au parlement jusqu’en 1972. Expert en histoire agricole, il a consacré au sujet plusieurs ouvrages. Il meurt à Rome en 1977. Voir : Enzo Collotti, Renato Sandri, Frediano Sessi (dir.), Dizionario della Resistenza. vol. II, Luoghi, formazioni, protagonisti, Torino, Einaudi, 2001, p. 642-643.

16

Giovanni Ansaldo, « Il caso Togliatti », Il Borghese, n° 26, 29 juin 1956.

17

Guglielmo Peirce, « Le misure del vestito », Il Borghese, n° 24, 6 août 1954.

18

À ce sujet, voir : Giovanni De Luna, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Feltrinelli, Milano, 2011.

19

G.A., « De Profundis », Il Borghese, n° 19, 15 décembre 1950.

20

Mario Tedeschi, « Reati e grazia », Il Borghese, n° 41, 3 décembre 1954.

21

Guglielmo Peirce, « Un funerale », Il Borghese, n° 8, 24 février 1956.

22

Mimmo Franzinelli, Delatori, spie e confidenti anonimi: l’arma segreta del regime fascista, Milano, Mondadori, 2002, p. 130-133.

23

« Furore politico », Candido, n° 23, 10 juin 1951.

24

Cecilia Nubola, Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria, Roma-Bari, Laterza, 2016, p. 131-135 et p. 206.

25

72 personnes, dont 26 enfants, sont morts durant le massacre de Bergiola Foscalina (Cecilia Nubola, Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria, Roma-Bari, Laterza, 2016, p. 206).

26

« Furore politico », Candido, 10 juin 1951, n° 23.

27

Le Movimento Sociale Italiano fut fondé en décembre 1946. Il rassemblait en son sein des rescapés de la Repubblica Sociale di Salò et eut comme premier secrétaire Giorgio Almirante, homme politique fasciste qui avait eu la charge, durant la Repubblica Sociale, de chef de cabinet au Ministère de la Culture Populaire.

Sur le Movimento Sociale Italiano : Giuseppe Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia 1943-1948, Bologna, Il Mulino, 2006 ;

Piero Ignazi, Il polo escluso. Profilo del Movimento Sociale, Bologna, Il Mulino, 1998 (première éd. : 1989).

28

Domenico Losurdo, Il revisionismo storico. Problemi e miti, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 64.

29

« Giro d’Italia. Notiziario liberatori », Candido, n° 42, 19 octobre 1946.

30

Les « foibe » sont des « gouffres naturels typiques des régions karstiques » de la Vénétie Julienne. Durant la Deuxième Guerre mondiale, puis le second après-guerre, elles furent utilisées pour « se libérer des corps de nombreux morts au champ de bataille, et (…) pour occulter les victimes des vagues de violence de masse déchaînées à deux reprises – à l’automne de 1943 et au printemps 1945 – par le mouvement de libération slovène et croate ainsi que les autorités du nouvel État yougoslave créé par Tito ».

Raoul Pupo rapporte le chiffre de « 600‑700 victimes pour 1943 » et, en Istrie principalement, « plus de 10 000 arrestations – pour la majeure partie mais pas uniquement d’Italiens –, dont quelques milliers ne revinrent pas en 1945 ». Cette deuxième vague avait comme épicentre « Trieste, Gorizia et Fiume, même si des personnes ont aussi été assassinées dans la péninsule istrienne ». Dans ces fosses furent aussi précipitées des personnes encore en vie.

Raoul Pupo, « Foibe », in Dall’impero austroungarico alle foibe. Conflitti nell’area alto-adriatica, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, p. 183-194.

31

A et B, « Noi e voi », Candido, n° 1, 5 janvier 1946 ;

« Il Forbiciastro, Giro d’Italia », n° 22, 1er juin 1946.

Il est fait mention jusqu’en 1948 de découvertes d’arsenaux cachés : « Giro d’Italia, Placido Don », Candido, n° 6, 8 février 1948 et « Giro d’Italia, Mitra e annesse divise », Candido, n° 7, 15 février 1948.

32

Accanto al titolo, Candido, n° 43, 26 octobre 1946. Accanto al titolo, Candido, n° 24, 13 juin 1948 ; Guareschi, « Notizie », Candido, n° 25, 20 juin 1948 ; « Giro d’Italia », Candido, n° 29-30, 25 juillet 1948. « Giro d’Italia », Candido, n° 32, 8 août 1948.

Ce texte concerne l’enquête de Carlo Simiani parue dans le Corriere Lombardo. Toujours “Giro d’Italia”, Candido, n° 21, 22 mai 1949. Guareschi, « Uno, nessuno, trecentomila », Candido, n° 49, décembre 1949. Guareschi, « Facciamo la prova del nove », Candido, n° 27, 6 juillet 1952 ; dans cet article, Scelba est accusé d’augmenter le nombre de tués par les fascistes, « en attribuant aux fascistes des massacres horribles, tel que celui de Marzabotto, exclusivement dû aux SS allemands » ; et encore, Giovanni Usagotta, « Quanti sono i 1732 eliminati? »,Candido, n° 28, 13 juillet 1952 ; et, avec le même titre, n° 29, 20 juillet 1952.

33

Guareschi, « Un libro del vicedirettore de “L’Unità”. Ulisse scrittore imperiale », Candido, n° 4, 25 janvier 1948.

Davide Lajolo est aussi l’objet traité par Guareschi dans « Mario perché ? », Candido, n° 23, 5 juin 1949.

Davide Lajolo naît près d’Asti en 1912. Fasciste, légionnaire en Espagne, soldat de l’Armée Royale, après l’armistice du 8 septembre 1943, il entre dans les rangs de la Résistance à la tête de deux divisions de partisans garibaldiens.

Après la Libération, il travaille au quotidien L’Unità. Il est député pour le Parti communiste italien à partir de 1958. Enzo Collotti, Renato Sandri, Frediano Sessi (dir.), Dizionario della Resistenza. vol. II, Luoghi, formazioni, protagonisti, Torino, Einaudi, 2001, p. 565.

34

« Giro d’Italia », Candido, n° 51, 23 décembre 1951 ; « Giro d’Italia », Candido, n° 52, 31 décembre 1951.

Moranino est au centre d’une longue enquête qui occupe deux numéros : « I Misteri del Pci. Le accuse contro l’on. Moranino », Candido, n° 39, 27 septembre 1953, et “Le accuse contro l’on. Moranino”, Candido, n° 40, 4 octobre 1953 ; « Il Giro d’Italia », Candido, n° 49, 5 décembre 1954. « Il Giro d’Italia », Candido, n° 49, 5 décembre 1954 ; « Pane al pane », Candido, n° 3, 16 janvier 1955 ; « Giro d’Italia », Candido, n° 17, 22 avril 195.

La semaine suivante, on lit sur la couverture de Candido : « Francesco Moranino condamné à la peine capitale. Motif politique pour l’assassinat des cinq partisans. Crime de droit commun pour les deux femmes fusillées. La peine a été ramenée à dix ans par amnistie » (Candido, n° 18, 29 avril 1956).

Francesco Moranino naît non loin de Vercelli en 1920. En 1941, il est condamné à la relégation surveillée pour son militantisme communiste. Après l’armistice, il participe à la Résistance, se battant au sein des brigades Garibaldi. Dans l’après-guerre, il est élu à l’Assemblée constituante, sous-secrétaire à la Défense de février à mai 1947, élu au Parlement en 1948. En 1951, il se met à l’abri en Tchécoslovaquie lorsqu’il est accusé en lien avec la mort de cinq personnes, soupçonnées d’être des espions durant la guerre partisane [de résistance]. En 1953, réélu dans les rangs du Pci, il peut rentrer en Italie en jouissant de l’immunité parlementaire. En 1956, un procès lui est néanmoins intenté et il est condamné à la perpétuité. Il repart en Tchécoslovaquie et ne rentre en Italie que lorsque les homicides dans lesquels il était impliqué sont jugés comme des « actes de guerre ». En 1968, il est élu sénateur dans le district de Vercelli. Il meurt trois ans plus tard.

Enzo Collotti, Renato Sandri, Frediano Sessi (dir.), Dizionario della Resistenza. vol. II, Luoghi, formazioni, protagonisti, Torino, Einaudi, 2001, p. 592.

35

Voir par exemple « Pane al Pane. Ortona come Moranino », Candido, n° 27, 1er juillet 1956.

Silvio Ortona naît en 1916 à Casale Monferrato, dans la région d’Alessandria. En 1938, suite aux lois raciales, sa carrière dans l’armée est interrompue et, en 1941, commence son militantisme au sein du Parti communiste. Après l’armistice, il combat dans la Résistance. Dans l’après-guerre, il continue à militer au sein du Pci, il est élu député pour un premier puis un second mandat et fait partie de la Cgil [la Cgt italienne]. Il meurt en 2005. Voir la présentation biographique que lui consacre le site de l’Anpi et : Silvio Ortona, « A noi toccò in sorte quel tempo », in Eugenio Gentili Tedeschi, I giochi della paura. Immagini di una microstoria: libri segreti, cronache, resistenza tra Milano e Valle D’aosta: 1943-1944, Aosta, Le Chateau Edizioni, 1999.

36

Par exemple : le dessin « Schiavo d’amore » (« Esclave d’amour ») dans lequel sont représentés Nilde Iotti et Palmiro Togliatti, Candido, n° 29, 22 juillet 1951 ; la vignette « Obbedienza cieca pronta assoluta » (« Obéissance aveugle immédiate absolue »), Candido, n° 23, 8 juin 1952 et la vignette « Nozze comuniste » (« Noces communistes »), Candido, n° 49, 7 décembre 1952.

37

Franco Pagliano, « I vittoriosi dell’Italia sconfitta, Vita e morte di un soldato » (Candido, n° 20, 15 mai 1955) consacré à Adriano Visconti et Franco Pagliano ; « I vittoriosi dell’Italia sconfitta. Addosso alle panzone » (Candido, n° 30, 24 juillet 1955) sur Carlo Faggioni.

38

Mosca, « L’abbraccio liberal comunista », Candido, n° 8, 30 avril 1950.

39

Il Granista, « L’ammasso delle grane, Grana n. 58 », Candido, n° 11, 15 mars 1953.

40

« I Misteri del Pci », Candido, n° 13, 29 mars 1953.

41

Giovanni Usagotta, « Quanti sono i 1732 eliminati ? », Candido, n° 28, 13 juillet 1952.

42

Le 25 avril 1945 débuta l’insurrection générale des partisans contre les fascistes et les nazis. La date entre officiellement dans le calendrier républicain des festivités et des anniversaires à célébrer avec la loi n° 260 du 27 mai 1949.

43

Muzj, « Festa Nazionale ? », L’Uomo qualunque, n° 18, 2 mai 1951.

44

Piero Operti, « Lettera aperta al Presidente della Repubblica », Candido, n° 17, 24 avril 1955.

45

Marina Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale 1866-2006, Bologna, Il Mulino, 2007.

46

A et B,« Noi per voi », 25 janvier 1948, n° 4.

47

Manlio Barilli, « Italia perduta. Fiume », Candido, n° 3, 18 janvier 1953.

48

Alfred Boensch, « L’interprete di Hitler », Il Borghese, n° 15, 4 juin 1954.

49

David Bidussa, « La politica della memoria in Italia. Appunti sulla storia e la pratica del Giorno della memoria », Annali del dipartimento di storia. 3, 2007 : La politica della memoria in Italia, Roma, Viella, 2007, p. 101 (Bidussa cite Giovanni Levi, « Sempre caro ci fu questo passato », Diario della settimana, VI, 4, p. 82).

50

« Ultime incomprensioni », L’Uomo qualunque, n° 43, 23 octobre 1946.

51

Voir : Le Vespe, « Senso di ingiustizia per i trattati di pace », L’Uomo qualunque, n° 12, 19 mars 1947.

52

Guglielmo Giannini, « L’Italia non è colpevole della guerra e non deve umiliarsi di fronte allo straniero », L’Uomo qualunque, n° 32, 6 août 1947.

53

Voir : Guglielmo Giannini, « L’Italia non è colpevole della guerra e non deve umiliarsi di fronte allo straniero », L’Uomo qualunque, 6 août 1947, n° 32.

54

« Civiltà e barbarie », L’Uomo qualunque, n° 37, 5 septembre 1947.

55

« Il regime comunista ha adottato i metodi di Hitler. Il Cremlino e gli ebrei nell’Unione Sovietica », L’Uomo qualunque, n° 12, 25 mars 1953.

56

Enzo Traverso, Il totalitarismo. Storia di un dibattito, Milano, Mondadori, 2002, p. 113-115.

La principale référence est : Carl J. Friedrich, Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge, Harvard University Press, 1956.

57

Teodoro Morgani, Ebrei di Fiume e di Abbazia (1441-1945), Roma,v Carucci, 1979 ;

Picciotto Fargion, Il Libro della memoria, Gli ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Milano, Mursia, 1992, p. 29 ;

Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, Torino, Einaudi, p. 188-189.

58

Manlio Barilli, « Italia perduta. Fiume », Candido, n° 3, 18 janvier 1953.

59

Alfred Boensch, « L’aggressione indefinibile », Il Borghese, n° 19, 1er octobre 1951.

60

Otto Matzke, « L’esempio di Manstein », Il Borghese, n° 17, 15 novembre 1950 ;

O. M., « Il punto di vista della difesa », Il Borghese, n° 19, 1er octobre 1951.

61

Dans : P. G., « Norimberga in appello », Il Borghese, n° 8, 15 avril 1951.

Bardèche est également nommé dans : O. M., « Il punto di vista della difesa », Il Borghese, n° 19, 1er octobre 1951.

62

Peter Viereck, « L’antisemitismo in Russia », Il Borghese, n° 3, 15 avril 1950.

63

Pietro Gerbore, « Il mito dell’atrocità », Il Borghese, n° 8, 15 avril 1951.

64

Pietro Gerbore, « Il mito dell’atrocità », Il Borghese, n° 8, 15 avril 1951.

65

C’est le seul endroit de la revue où l’on fait allusion à la présence d’Italiens à Auschwitz.

66

Pietro Gerbore, « Il mito dell’atrocità », n° 8, Il Borghese, 15 avril 1951.

67

Pietro Gerbore, « Sperperi della natura », Il Borghese, n° 10, 15 mai 1951.

68

Marcello Flores, L’età del sospetto. I processi politici della guerra fredda, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 198-204 ;

Ivan Čistjakov, Diario di un guardiano del Gulag (préface de Marcello Flores), Milano, Mondadori, 2012 ;

Tony Judt, Past imperfect. French intellectuals 1944-1956, Berkeley-Oxford, University of California press, 1992.

69

Enzo Traverso, Il totalitarismo. Storia di un dibattito, Milano, Mondadori, 2002, p. 84.

70

Paul Sérant, « Guardare a sinistra », Il Borghese, n° 50, 14 décembre 1956.

71

Mimmo Franzinelli, « Mussolini revisionato e pronto per l’uso », in Angelo Del Boca (dir.), La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico, Vicenza,v Neri Pozza, 2009, p. 205.

72

Bien que le Movimento sociale italiano naisse en réunissant les différentes organisations néofascistes qui apparaissent en même temps que l’effondrement du régime, l’électorat du parti n’a pas une connotation idéologique telle qu’on puisse l’identifier, de façon homogène, comme néofasciste.

Voir : Piero Ignazi, Il polo escluso. Profilo del Movimento Sociale, Bologna, Il Mulino, 1998 (première éd. : 1989) ;

Giuseppe Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia 1943-1948, Bologna, Il Mulino, 2006 ;

Marco Tarchi, Cinquant’anni di nostalgia. La destra italiana dopo il fascismo, Milano, Rizzoli, 1995 ;

Francesco Germinario, L’altra memoria. L’estrema destra, Salò e la Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

73

Pour une recension précise des différentes phases d’affirmation, de relance et de crise du discours antifasciste : Filippo Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2005.

74

Voir : Tommaso Baris, « Crisi del paradigma antifascista e retoriche politiche delle nuove destre », in Simona Colarizi, Agostino Giovagnoli, Paolo Pombeni (dir.), L’Italia contemporanea dagli anni Ottanta a oggi, III, Istituzioni e politica, Roma, Carocci, 2014, p. 437-456.

75

Filippo Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 57.

76

Giuseppe Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia 1943-1948, Bologna, Il Mulino, 2006 ;

Gregorio Sorgonà, La scoperta della destra. Il Movimento Sociale Italiano e gli Stati Uniti, Roma, Viella, 2019.

77

Filippo Focardi cite l’interview de Gianfranco Fini le 25 avril 1994 dans Il Corriere della Sera, dans : Filippo Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 63.

78

Gianpasquale Santomassimo, “La Resistenza incompiuta: il lungo addio”, Il Manifesto, 26 avril 2015.

82

Sur les divers emplois ainsi que sur l’ambiguïté de cette catégorie : Enzo Traverso, Il totalitarismo. Storia di un dibattito, Milano, Mondadori, 2002, p. 159-187.

83

Esther Benbassa, La sofferenza come identità, Verona, Ombre corte, 2009, p. 176.

84

Gabriele Turi, « Lotta all’antisemitismo: cultura storica e azione politica », Passato e presente, n° 104, 2018, p. 18.

85

Franco Stefanoni, « Cose positive da Mussolini », Tajani s’excuse : « Non intendevo banalizzare la pagina più buia della storia », Corriere della Sera, 14 mars 2019.

86

Dans le contexte de l’Italie gouvernée par la coalition du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue (la mention géographique du Nord a été supprimée) ont été dénombrés 68 épisodes de violence physique à l’encontre des migrants et des étrangers ; il ne s’agit que du calcul à partir des données officielles, pour des faits survenus entre avril et septembre 2018. Voir ces données dans le dossier préparé par Lunaria, “Un estate all’insegna del razzismo” (n° 6, 2018).