C’est en 1912 que Durkheim publie son dernier grand livre, Les Formes élémentaires de la vie religieuse. L’ouvrage est attendu : préparé par plusieurs articles parus dans L’Année sociologique au cours années des précédentes, sur les classifications primitives et la prohibition de l’inceste notamment1, il s’appuie sur une masse considérable de notes de lecture couvrant la production internationale au tournant du siècle en ethnologie et en sociologie des religions. Que ce corpus comprenne peu d’études relatives aux religions monothéistes, voire à ce que Weber rassemble sous la catégorie de « religions universelles », peut certes frapper avec le recul. C’est qu’une décision de méthode consistant à passer par l’élémentaire commande la perspective durkheimienne et lui confère sa fécondité. Qui plus est, on ne sous-estimera pas sa dimension de couronnement de l’œuvre entière du sociologue : dans les Formes, Durkheim se risque à formuler certaines propositions sur le sens même de la sociologie et sur son rôle au sein des sociétés modernes – non pas seulement comme type de savoir, mais comme transformation des formes de vie, ce qui ne s’avère possible que si la religion est à la fois éclairée sociologiquement, et relayée par la sociologie dans la fonction sociale qu’elle remplit.

Car c’est bien de vie qu’il s’agit. De la religion certes, mais de la religion considérée bien moins comme système doctrinal que comme domaine de l’expérience, en tant que celle-ci est vécue par les individus et par les groupes. En ce sens, on parlera de vie religieuse comme on parle de vie économique ou de vie intellectuelle, contournant ainsi le mot imposant et lourd de prénotions de « religion » au singulier.

L’élémentaire et le primitif

Parler de formes élémentaires révèle par contre un autre décalage : ce qui est cette fois déjoué, c’est évidemment la référence à la catégorie d’usage plus courant et aux implications dépréciatives difficiles à contrôler, de primitif. L’origine de son emploi se trouve, au XIXe siècle, chez des auteurs comme Morgan et Sumner Maine, et il prévaut aussi bien dans l’ethnographie allemande (Steinmetz, Schmidt) que dans l’anthropologie anglaise (Tylor, Frazer, Lang). Chez Durkheim et les durkheimiens, il est encore largement utilisé. Mais il l’est en un sens spécifique que le déplacement vers l’élémentaire permet justement de cerner. Ce qu’on y discerne clairement, en l’occurrence, c’est le refus de voir dans le primitif un terme premier localisé sur une chaine évolutive unilinéaire, où le point de départ est laissé derrière soi à mesure que le mouvement s’accomplit et que l’on vient toucher les formes dites civilisées. L’élémentaire, au contraire, c’est encore ce de quoi et avec quoi est fait l’évolué – qui est alors plus proprement qualifié de « complexe ».

Retraduit dans le vocable de l’élémentaire, le primitif acquiert le statut de catégorie méthodologique. Il recèle un avantage de méthode sur le complexe, qui s’étend jusqu’à déterminer l’analyse même du complexe. En effet, son mérite est de rendre visible les nervures de la vie religieuse que le complexe actualise toujours, mais sous une forme qui n’en laisse plus percevoir le dessin. Bref, le complexe est composition à partir de l’élémentaire : or si, selon le principe positiviste hérité de Comte, il faut se garder de rabattre le complexe sur le simple, il reste que, sans la recomposition de l’élémentaire, jamais le complexe ne pourra être atteint dans sa complexité réelle. En l’espèce, jamais on ne pourra comprendre quelle est la caractéristique de notre vie religieuse.

Ce qu’on retiendra alors, c’est que le rapport de Durkheim à l’évolutionnisme primitiviste, celui qui se transmet de Morgan à Tylor, Frazer et Lang, est foncièrement ambivalent. D’un côté, il ne nie pas qu’il y ait eu évolution, et qu’entre les religions anciennes ou primitives et les religions monothéistes tardives, une transformation soit lisible et interprétable comme un passage du simple au complexe. Mais, d’un autre côté, il vient briser un levier fondamental de l’évolutionnisme, puisqu’il attaque de front le geste qu’il induit de rétroprojection, avec son effet de hiérarchie plus ou moins explicite. Ce qu’il n’est plus possible de dire avec Durkheim, c’est que le simple est moins religieux que ne l’est le complexe. L’élémentaire, au contraire, acquiert une consistance et une dignité complètement nouvelles. Sa dignité, en particulier, se traduit dans le privilège heuristique qui lui est attribué. Car c’est à la rétroprojection qu’il faut plutôt imputer une téléologie implicite, et par conséquent un effet d’illusion sur nous-mêmes : posant le primitif dans un régime d’imperfection, nous postulons sans le dire une perfection qui nous serait exclusive, et nous nous privons d’une perspective permettant d’établir en quoi nous sommes réellement religieux.

Un campement, un groupe d’homme et deux cérémonies religieuses de la société Arunta, principale société étudiée par Durkheim dans les Formes élémentaires. Les clichés ont été pris par l’anthropologue Francis James Gillen (1855-1912), dont l’étude, avec Walter Baldwin Spencer (1860-1929), The Northern Tribes of Central Australia, publiée en 1904 est la principale source ethnographique utilisée par Durkheim dans son livre.

Passée au crible du fonctionnalisme et du structuralisme, poussée jusqu’au point où le concept même de culture et le clivage entre nature et culture sont remis au creuset, l’anthropologie contemporaine a depuis longtemps métabolisé cette critique. Faut-il dire pour autant que celle-ci a perdu de son acuité et n’a plus d’autre vertu que celle de l’évidence ? La critique du primitivisme nous est devenue si familière qu’y revenir paraît superflu. Et cependant, lorsque, à travers elle, on pense mener un sain combat contre l’évolutionnisme, encore faut-il être attentif à ce qu’on fait.

Que l’évolution unilinéaire dans ses premières versions, ou dans celles plus récentes conduites dans un cadre socio-biologique, soit sujette au réductionisme, au finalisme et à l’ethnocentrisme, c’est certain. Chez Durkheim, on peut dire qu’on en a justement la première grande critique. Mais on trouve aussi un autre type d’argument, qui confère au débat avec l’évolutionnisme un sens plus profond, et beaucoup moins convenu : on touche au problème épistémologique très actuel de la détermination du bon niveau de contraste susceptible de rendre perceptibles de véritables dynamiques historiques, et de saisir ces dynamiques comme des processus différenciés de transformation sociale.

Or on peut estimer que l’un des problèmes épistémologiques les plus aigus en sciences sociales aujourd’hui, c’est qu’à partir de la critique du premier geste – on l’a dit, parfaitement consonante avec nos manières de penser –, la légitimité du second semble compromise. Car on imagine qu’il y a là une rechute dans ce que la critique a justement combattu. Or ce n’est pas nécessairement le cas. Allons plus loin : si l’on croit cela, c’est au contraire qu’on ne s’est pas assez mis à distance, que l’on n’a pas assez symétrisé les positions, jusqu’à comprendre que la bonne opération est d’aller jusqu’à nous – jusqu’à nous voir nous-mêmes depuis ce qui n’est pas nous, mais qui, bien que différent de nous, est fait des mêmes éléments, autrement composés. Bref, que l’on n’a pas assez accordé à l’altérité qu’on pense avoir reconnue comme telle, en poussant l’analyse jusqu’à nous voir à travers elle.

Or, bien avant Dumont, auquel il revient d’avoir mis en exergue ce moment décisif du comparatisme2, c’est exactement ce que fait Durkheim, pour la première fois dans l’histoire des sciences sociales, précisément dans les Formes élémentaires, livre inaugural dont on ne doit pas minimiser la portée. Les religions dites primitives sont complètes, complètement religieuses, tous les éléments qui font qu’une religion est une religion y sont. Il n’y a rien à y ajouter, elles ne sont en manque de rien. Et du même coup, leurs éléments sont encore présents dans toute vie religieuse, y compris la nôtre. L’expérience cruciale que l’on peut faire sur elles rejaillit sur notre auto-perception, au point que c’est à nous de nous ressaisir au miroir de l’élémentaire. Nos religions intègrent d’autres dimensions, compliquent les formes, mais cette complication ne se comprend que comme une dynamique de composition de formes intégralement présentes dans ces religions parfaites que sont les religions primitives.

Une autre société australienne mobilisée par Durkheim dans son analyse, celle des Warramunga. Les clichés de F.J. Spencer présentent un groupe d’hommes ainsi qu’une cérémonie.

Et c’est ce qui explique la forte restriction du sous-titre : « Le système totémique en Australie ». Pareil sous-titre pourrait faire penser à un livre d’ethnologie, voire d’ethnographie. Tel n’est pourtant pas le cas. Certes, la démonstration se fonde en grande partie sur l’ethnographie australienne – non exclusivement toutefois, le système totémique ayant aussi fait l’objet d’enquêtes américanistes qui sont largement prises en considération, même si elles n’ont pas la même fonction probatoire que les enquêtes de Spencer et Gillen sur les Aruntas. On sait que la circulation du thème du totémisme dans la première moitié du XXe siècle a été à la fois racontée et dénoncée comme une illusion anthropologique par Lévi-Strauss dans Le Totémisme aujourd’hui en 1962. Reste à savoir si la catégorie a vraiment disparu dans les développements successifs de la discipline, ou a seulement été requalifiée et intégrée dans un cadre réflexif plus large – comme incite à le croire sa comparution dans la typologie des rapports entre intériorité et physicalité que Philippe Descola a récemment déployée, ou encore, déjà, le réinvestissement dont le totémisme a fait l’objet de la part des africanistes au cours des années 19803. Toujours est-il qu’en 1912, on est en plein âge d’or du thème (rappelons que c’est en 1910 que Frazer publie sa grande somme, Totémisme et exogamie). Le totémisme est alors vu comme le type représentatif de la religion primitive – entendons, le régime de croyance et de culte auquel on pourrait ramener toutes les religions primitives. Et il est aussi le concept différenciateur – ce qui n’est pas un gain mineur du point de vue de l’illusion évolutionniste – permettant de les replacer à un rang inférieur par rapport aux religions des anciens, Grecs et Romains en premier lieu, sorte de moyen terme dans le grand procès de civilisation dont nous nous réservons implicitement le sommet.

Là encore, il faut être cependant attentif à la singularité de l’intervention durkheimienne dans son contexte. L’important, dans le sous-titre du livre, c’est moins la référence au totémisme qu’au système totémique. Le totémisme fait système, il est l’opérateur formel de constitution des formes élémentaires de la vie religieuse. On comprend donc que ce qu’il faut voir en lui, ce n’est pas une croyance régressive en l’incarnation et la matérialisation des forces spirituelles et de la transcendance, mais plutôt le système d’idées et de pratiques, de représentations et d’actes, qui donnent sa forme à la religion élémentaire – étant entendu que cette systématicité ne disparaît pas dans le complexe, où elle revêt seulement d’autres formes et se déploie en configurations plus difficiles à analyser.

Il est clair que nous ne sommes plus totémistes : nous ne puisons plus dans les espèces végétales ou animales les objets de nos croyances et de nos interdits rituels, pas plus que nous ne projetons en elles notre morphologie sociale, ni ne réglons sur elles nos alliances permises et défendues. Et pourtant, nous sommes toujours rattachés à quelque chose de sa systématique. Il y a dans la systématique totémique le secret de ce qui fait une religion complètement, dont toute vie religieuse est dépendante, y compris la nôtre. De sorte que, une fois encore, comprendre son type pur, australien, selon le principe méthodologique qu’on a décrit, c’est aussi nous comprendre, sous un aspect que nous ne percevons pas de notre propre religiosité.

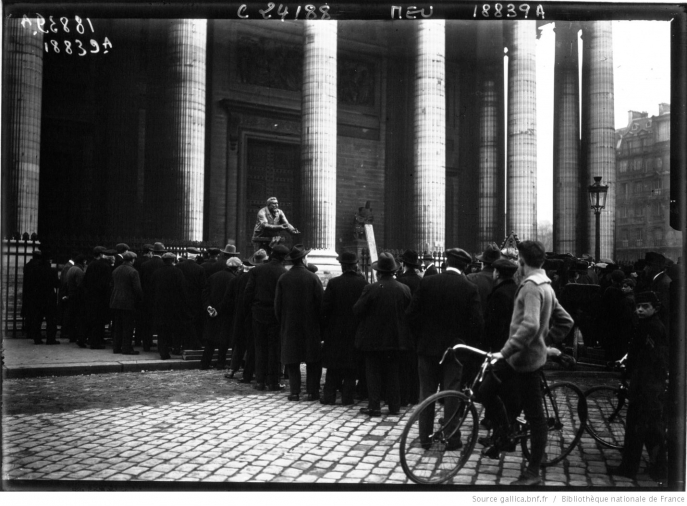

La cérémonie de transfert des cendres de Jean Jaurès au Panthéon le 23 novembre 1924, tel que présenté aux actualités anglaises (British Pathé) : une expression du sacré républicain.

Le titre de l’ouvrage doit donc, on le voit, être pris au sérieux dans sa lettre. Chacun de ses mots est savamment pesé : ceux de « vie » et d’« élémentaire », tout comme son sous-titre renvoyant au totémisme pris expressément comme « système ». Et enfin, celui, plus discret, mais tout aussi décisif, de forme. Attardons-nous sur ce dernier point, d’où ressort une autre dimension du livre.

Les formes de la pensée

C’est qu’en plus d’être un livre fondateur de la sociologie des religions, en plus d’être une première tentative de conjonction entre ethnographie et sociologie qui donne naissance à l’ethnologie moderne4, Les Formes est aussi un livre de philosophie. On peut même soutenir, au regard des enjeux soulevés et de la radicalité de ses conclusions, qu’il est l’un des plus importants que compte la première moitié du xxe siècle. Mais de quelle philosophie exactement ? De la philosophie de la connaissance, en tout premier lieu, ou encore plus largement de ce qu’on appelle aujourd’hui la philosophie de l’esprit.

Ce qui s’élabore au fil de l’enquête, ce n’est en effet rien moins qu’une genèse sociale des catégories de l’entendement humain, précisément en tant qu’elles sont des catégories au sens kantien du terme, c’est-à-dire en tant que cadres mentaux dotés d’objectivité, de nécessité et d’universalité. La singularité de cette genèse, on le voit immédiatement, c’est donc qu’elle se veut historique, ou socio-historique (et donc empirique), et non pas transcendantale. Dans le même temps, elle se place résolument sur le terrain de la logique, dont elle prétend satisfaire pleinement les exigences. Le point mérite d’être souligné. Afin de mesurer le fait qu’il s’agit bien, à proprement parler, de philosophie, et non pas, comme on pourrait plus simplement s’y attendre, de relativisation sociologique ou ethnologique d’un problème philosophique classique, il faut comprendre en quoi consiste la genèse proposée, dans ce double aspect logique et historique – mais sous condition, précisément, que l’historique lui-même s’entende expressément comme social.

Là encore, on peut craindre que le regard actuel porté sur ces questions ne soit quelque peu émoussé, et l’audace du geste durkheimien perdue de vue. Tout comme dans la discussion sur l’évolutionnisme, il semble qu’on comprenne bien une branche du raisonnement, mais qu’on ne saisisse plus l’autre branche, voire que celle-ci nous apparaisse notablement dérangeante. Que les autres soient aussi dignes d’attention que nous est une chose qu’on admet, mais quant à nous voir nous-mêmes en passant par les autres, l’effort se heurte à d’autres obstacles – car il faut alors recomposer forcément une unité entre eux et nous, et par conséquent interroger historiquement de quoi nous sommes faits, précisément dans ce que nous avons de singulier. Ressaisir notre singularité comme du propre, c’est-à-dire comme quelque chose qui nous constitue véritablement et qu’il n’est pas possible de déposer tel un vêtement léger, voilà la difficulté.

Ici, on est face au même problème : il ne s’agit pas de dire que les catégories de l’entendement s’enracinent dans la particularité des expériences sociales différentes des sujets qui les pensent et en usent, et que leur accès à une vérité objective en serait par là relativisé, amoindri au regard de ce qui serait une pensée objective de plein droit, universellement valide. Il s’agit de dire qu’il y a de l’universalité dès qu’il y a de la pensée par concept, et que cela a lieu en toute société également, précisément parce que la réalité du concept comme tel découle de l’existence sociale.

Bien entendu, si cela a lieu en toute société également, cela n’a pas lieu en toute société identiquement : l’universalité de la pensée n’est pas atteinte, satisfaite, configurée, à l’aide des mêmes dispositifs catégoriels, même si ces dispositifs, étant catégoriels, garantissent dans chaque cas qu’on a bien de la pensée objective, de la logique au sens fort du terme. Lévy-Bruhl était retombé dans les ornières de l’évolutionnisme en renvoyant la pensée primitive à un stade prélogique. À la fin de sa vie, dans ses carnets, il avouera du reste s’être trompé5. Durkheim, dans les Formes, ne s’y trompait pas. Mais cela le conduisait à parler du logique en un sens socialement diffracté, et à faire par là-même de la sociologie bien comprise – comme une « socio-logique », précisément – la topographie des modes d’accès à l’universalité de la pensée. Ou encore, d’un point de vue philosophique, cela revenait à faire de la sociologie la base explicative de l’universalité et la nécessité de la pensée, la pierre d’angle de la démonstration de l’objectivité de la pensée conceptuelle.

Pour pénétrer cette intervention philosophique du livre, il importe d’éclairer deux points : quel rapport cette question entretient-elle avec l’étude de la religion, spécifiée en étude des formes de la vie religieuse ? Et quelle définition de la pensée logique accrédite-t-on exactement lorsqu’on s’engage dans la voie de la genèse sociale des catégories ?

C’est le moment d’en venir à la définition de la religion par laquelle les présentations courantes ont coutume de commencer, celle forgée dans le premier chapitre de l’ouvrage :

Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent.

À cela Durkheim ajoute :

Le second élément qui prend ainsi place dans notre définition n’est pas moins essentiel que le premier ; car, en montrant que l’idée de religion est inséparable de l’idée d’Église, il fait pressentir que la religion doit être une chose éminemment collective6.

Cette définition est élaborée très tôt, en une première approche qui dégage la voie pour l’étude empirique du cas australien et lui donne son aiguillon. La méthode de Durkheim ne varie pas, qu’il s’agisse d’étudier le suicide, la division du travail, la morale ou la religion. On part d’un problème de circonscription du fait, et l’on recherche un critère d’observation. À quoi reconnaît-on qu’un fait est religieux, et non pas autre chose ? La définition constitue dans cette mesure un cadrage et une orientation pour l’enquête, mais elle ne vaut qu’une fois celle-ci achevée, chacun de ses éléments s’emplissant d’un sens insoupçonnable au départ. Au terme de l’enquête, on n’est donc plus dans la détermination du critère d’observation, mais dans l’explication du fait, l’exposition des raisons pour lesquelles il se donne comme c’est le cas. Ici, on voit la flèche lancée : on peut déjà pressentir que la religion est « éminemment collective ». Mais on ne sait pas encore en quoi elle l’est, à quel niveau et selon quelles modalités interviennent les déterminations sociales dans la constitution du religieux comme tel.

Deux critères sont retenus : 1° le sacré, les croyances et les pratiques relatives aux choses sacrées, le culte avec sa double dimension pratique et représentationnelle ; et 2° la communauté des adeptes, des « adhérents », ceux qu’on appelle plus communément les fidèles. Pas de religion sans fidèles et sans culte, ainsi se déplie la définition. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de pure religion de la foi, strictement déclinée en intériorité. Le complexe, notre situation de modernes imprégnés de subjectivisme, peut illusoirement y faire croire, mais l’illusion se dissipe à la lumière de l’élémentaire. Et l’on comprend qu’il faudra ultérieurement revenir sur le complexe afin de scruter ce que devient en lui le double critère de la communauté et du culte, y compris lorsque l’individualisation est poussée à l’extrême – en clair, dans le protestantisme, qui, pour toute la tradition sociologique, qu’elle soit allemande ou française, et bien que ce ne soit pas de la même manière, constitue la clef énigmatique du moderne.

Mais revenons sur notre question philosophique. Comment s’inscrit-elle dans la définition adoptée ? Comment y apparaît-elle au titre d’interrogation obligée, et pas seulement latérale et accessoire ? C’est que, dans le double critère, il y va justement du double attribut fondamental qu’on reconnaît à la connaissance objective, depuis Kant au moins : nécessité et universalité. Nécessité d’un certain genre, certes, et universalité d’un certain genre aussi. Mais nécessité et universalité tout de même.

Qu’on considère tout d’abord le sacré : c’est la racine ethnologique que Durkheim assigne au nécessaire, à l’idée de nécessité, cette idée qui de Hume à Kant, avait oscillé entre le pôle empiriste – il n’y a de nécessité que par effet combiné de la croyance et de l’habitude dans l’expérience – et le pôle transcendantal, selon lequel la nécessité est nécessité au sens fort et irréductible, parce qu’elle tient à la structure a priori de l’esprit, indépendante de l’expérience. À cela, Durkheim répond, avec une audace surprenante : le sacré, l’expérience du sacré, est la source empirique d’une nécessité réelle, munie de tous les attributs que lui confère épistémologiquement le kantisme. Or ce qu’il faut noter, c’est que cette expérience n’est pas celle de l’individu isolé. Elle est celle du groupe, qui se répercute précisément dans les esprits en leur léguant des cadres mentaux dotés de la force du nécessaire, de la contrainte proprement conceptuelle, de la contrainte logique. Cette expérience de groupe d’où le concept tire sa force est donc religieuse. Dès qu’il y a société, groupement véritable, une expérience a lieu des choses sacrées : dans certaines choses, une force qui est celle du collectif comme tel, transcendant les consciences individuelles, se détache et s’objective, et fait peser une contrainte dotée d’absoluité, qui prend la forme du nécessaire pour les esprits individuels.

Il y a plus. Par là, c’est-à-dire par la voie religieuse, les individus du groupe n’ont pas seulement accès à une pensée chargée de nécessité, ils ont aussi accès à la même pensée, ils communient dans cette pensée. Ils sont un groupe en faisant cette expérience, et cette expérience les consolide en un groupe qui accède à un même niveau de pensée. Dès lors, ce n’est pas seulement la nécessité, c’est l’universalité du concept qui est aussi constituée. Les hommes pensent logiquement en tant qu’ils sont des êtres sociaux. Encore une fois, ce n’est pas une relativisation de la logique que de l’affirmer. Mais c’est vraiment à une justification de la logique que l’on assiste, telle que seule la sociologie de la religion est capable de la fournir.

Cette justification, soulignons-le, en passe forcément par la religion. Les catégories fondamentales de l’entendement, les germes de la pensée scientifique, sont d’ordre religieux, voilà ce que la sociologie peut prouver, et qui n’implique en rien une dégradation de la science.

Sociologie et philosophie politique

Cependant, une fois qu’on a dit cela, une fois qu’on a parcouru comme on l’a fait dans ce qui précède les trois stades de l’avancée durkheimienne, sociologique, ethnologique et philosophique, on se trouve confronté à un dernier problème. Celui-ci n’est plus de philosophie de l’esprit ou de la connaissance, mais plutôt de philosophie politique. Et l’on admettra qu’il nous touche au plus près, puisqu’il a trait à la place de la religion dans un espace de pensée, et plus largement dans une existence sociale, qu’on peut et qu’on doit dire sécularisés.

Cérémonie au Panthéon en l’honneur des soldats morts pour la patrie, le 2 novembre 1919.

Les cérémonies de transfert du cœur de Léon Gambetta (1920) et des cendres de Jean Jaurès (1924) au Panthéon.

Si l’on peut parler de philosophie politique, pour caractériser ce genre de considérations, c’est que le lecteur de la conclusion des Formes ne peut qu’être frappé de sa proximité avec l’argument majeur du Traité théologico-politique de Spinoza. La religion ne vise pas la connaissance, mais elle vise le salut, ou plus exactement les pratiques de salut. Et c’est à mélanger ces deux aspects, théorique et pratique, que nos représentations de son rôle et de ses capacités sont vouées à la confusion et à l’erreur. Il faut libérer l’esprit de l’emprise de la religion, libérer la république de l’empire des théologiens – c’était, on le sait, le combat de Spinoza. Durkheim mène un combat sensiblement différent, mais convergent : il faut comprendre où se place l’opération nécessaire de la religion dans nos sociétés, et pour cela, il faut l’expurger aussi de toute emprise sur l’esprit connaissant, la ramener à ce qu’elle a vocation à produire, sachant que cette vocation a eu pour effet d’autoriser la construction du concept, et donc l’outil primordial de la liberté de l’esprit – l’instanciation de sa contrainte propre, la contrainte logique, qui est le vrai vecteur de sa liberté.

Que vise donc la religion, toujours et partout ? Ici, la première définition dont on est parti, liant sacré et communauté, s’avère insuffisante. Elle ne fait pas apparaître l’opérateur religieux le plus profond qui, pour Durkheim, comme l’atteste la conclusion du livre, est en fait le salut. Toute religion vise en réalité le salut – le salut comme dépassement de l’expérience actuelle, extirpation de la misère vécue pour atteindre une sphère idéalisée. Cette sphère, en effet, n’est pas seulement un état de santé, un état de satisfaction de nos besoins physiques (que ces besoins soient référés à l’individu que nous sommes ou au groupe que nous formons, peu importe ici), mais un lieu idéal où le bien l’emporterait sur le mal ; bref, une sphère de justice et de vérité. Le travail analytique qu’accomplit Durkheim sur le concept de salut, les commentaires manquent généralement de le noter, est d’une grande acuité : il n’a rien à envier à celui entreprit par Weber dans son œuvre immense de sociologie des religions, largement ordonnée autour de ce centre obscur.

Le rassemblement spontané Place de la République le 7 janvier 2015, après l’attaque visant la rédaction de l’hebdomadaire Charlie Hebdo.

Le salut est bien du reste le point décisif, si l’on considère qu’en lui, l’expérience individuelle du croyant et l’expérience collective mise en lumière par le sociologue se recoupent. Dit en un mot : le salut représente la visée qui, dans et pour l’individu, rend compte du fait qu’il ne puisse sortir de lui-même, s’élever au-delà de son état actuel comme être de besoin, qu’en se vivant comme un être social. Et cela, seule la vie religieuse le lui permet, en aménageant pour lui la double expérience du sacré et du commun. Le salut, c’est donc en somme sa socialisation dans la sphère de l’idéal, son branchement direct sur ce que la société peut procurer aux individus en termes de transcendance. Mais de transcendance en quel sens ? Non pas en un sens abstrait et hypostasié dans la figure de la divinité, mais au sens d’un dépassement vécu dans l’action, l’accès à une action où l’on sent que l’on peut plus – où l’on « peut davantage », dit énigmatiquement Durkheim7.

Or les risques qu’enferme un tel ressourcement de l’action, en tant qu’il ne peut se produire qu’en société et en tant qu’il permet à la société d’exister, sont immenses. Par la religion, l’agent social peut plus qu’il ne peut à l’état isolé, parce qu’il pense le salut, et pas simplement le gain intéressé de besoins enfin satisfaits. Il vit en se nourrissant de ces choses qui peuvent effectivement grandir son expérience, et qui la grandissent de fait, en offrant à son action une visée d’idéalité, la visée d’un triomphe du bien sur le mal – bref, la visée d’une justice, qui est intrinsèquement sociale, puisqu’il n’y a pas d’autre justice que celle d’une société meilleure que celle dans laquelle la vie actuelle se déroule.

En elle-même, et tant qu’elle correspond à la dynamique mentale et pratique qu’on vient de décrire, cette puissance de la religion est foncièrement bonne, dans la mesure où une société ne peut se limiter à l’entretien matériel de ses fonctions actuelles sans s’effondrer sur elle-même. De sorte qu’on peut dire qu’une société vit de foi, c’est-à-dire d’actions augmentées ; son existence se déploie toujours dans un horizon de justice, sans quoi elle déprime et meurt. Mais cette augmentation devient un trompe-l’œil et ouvre avec elle un danger, lorsque la visée du salut se fige dans la postulation d’une image figée de la société idéale s’imposant contre la société réelle. Car en vérité, c’est au sein de la société réelle que la religion fait son œuvre, introduit les pratiques de salut à titre de travail interne d’idéalisation. Dès que ce travail s’interrompt en une dogmatique religieuse niant la réalité pour lui opposer la « vraie société » qu’elle postule, les effets se retournent : la société se laisse pénétrer par des forces contraires, qui deviennent pure violence, ignorante du sens de la justice telle qu’elle est pratiquée par les acteurs. Le sacré n’est plus l’opérateur d’une action augmentée, la foi n’est plus idéalisation de l’action, le commun n’est plus travaillé de l’intérieur en direction de plus d’une existence plus juste : mais on assiste plutôt à la sacralisation des forces actuelles, foi dogmatiquement imposée contre la liberté de l’esprit, communauté pétrifiée et exclusive érigée contre celui ou ceux qu’on décrète infidèles.

Ainsi se résume la leçon, d’une actualité indéniable, que l’on peut tirer des dernières pages du dernier livre du fondateur de la sociologie française : le trésor secret de la religion, l’idée de salut qu’elle enferme, est aussi son plus grand péril, et cela de façon particulièrement accusée dans les sociétés modernes où la liberté de l’esprit s’est considérablement développée. Nous avons donc à nous défendre contre ses puissances. Mais cela ne peut se faire qu’à l’aide des sciences sociales, qui sont parvenues par un autre biais à rehausser la religion, c’est-à-dire à la comprendre dans sa fonction permanente et irréductible de ressourcement de l’action, et de reconduction d’une visée qui anime les pratiques sociales en direction d’un dépassement de l’existence actuelle et des injustices qui la grèvent. De sorte que c’est bien la philosophie politique impliquée dans le savoir sociologique lui-même qui en vient, dans cette étude sur la vie religieuse, à s’expliciter.

Précisons de quoi il s’agit. Dans le cas qui nous occupe, ce qu’il importe d’empêcher, c’est un certain sophisme de l’évolutionnisme, qui revient à confondre deux choses : 1° la projection du complexe sur l’élémentaire, qui nous fait juger l’élémentaire comme incomplet, en gestation, imparfait au regard de la fin qu’on incarne ; 2° la reconsidération du complexe au regard de l’élémentaire, et donc la capacité à restituer, grâce à l’expérience cruciale sur l’élémentaire, notre expérience, ce qui nous a fait socio-historiquement ce que nous sommes.

Notes

1

Voir par exemple : Émile Durkheim, « La prohibition de l’inceste et ses origines », L’Année sociologique, t. I : 1896-1897, 1898, p. 1-70 ; É. Durkheim, « De la définition des phénomènes religieux », L’Année sociologique, t. II : 1897-1898, 1899, p. 1-28 ; É. Durkheim, Marcel Mauss, « De quelques formes primitives de classification. Contribution à l’étude des représentations collectives », L’Année sociologique, t. VI : 1901-1902, 1903, p. 1-72.

2

Voir en particulier : Louis Dumont, Essais sur l’individualisme, Paris, Le Seuil, 1983.

3

Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. Voir aussi les travaux d’Alfred Adler et de Michel Cartry, et plusieurs numéros des Systèmes de pensées en Afrique noire.

4

On lira à ce propos deux textes, éloquents, celui de Radcliffe-Brown de 1929 sur la « Théorie sociologique du totémisme », repris dans Structure et fonction dans la société primitive (Paris, Éditions de Minuit, 1972), et celui de Lévi-Strauss « Ce que l’ethnologie doit à Durkheim » (1960), repris dans Anthropologie structurale II (Paris, Plon, 1973).

5

L. Lévy-Bruhl, Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, Alcan, 1910. Cf. L. Lévy-Bruhl, Carnets, Paris, PUF, 1949.

6

Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Alcan, 1912, p. 65.

7

Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Alcan, 1912, p. 595.

Bibliographie

Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.

Louis Dumont, Essais sur l’individualisme, Paris, Le Seuil, 1983.

Émile Durkheim, « La prohibition de l’inceste et ses origines », L’Année sociologique, t. I : 1896-1897, 1898, p. 1-70.

Émile Durkheim, « De la définition des phénomènes religieux », L’Année sociologique, t. II : 1897-1898, 1899, p. 1-28.

Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Alcan, 1912.

Émile Durkheim, Marcel Mauss, « De quelques formes primitives de classification. Contribution à l’étude des représentations collectives », L’Année sociologique, t. VI : 1901-1902, 1903, p. 1-72.

Claude Lévi-Strauss, « Ce que l’ethnologie doit à Durkheim » [1960], Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 1973, p. 57-62.

Claude Lévi-Strauss, Le Totémisme aujourd’hui, Paris, PUF, 1962.

Lucien Lévy-Bruhl, Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, Alcan, 1910.

Lucien Lévy-Bruhl, Carnets, Paris, PUF, 1949.

Alfred Radcliffe-Brown, « Théorie sociologique du totémisme » [1929], Structure et fonction dans la société primitive, Paris, Éditions de Minuit, 1972.