Cet ensemble de publication illustre la politique des « aires culturelles » de l’EHESS à travers l’exemple du Centre Inde créé par le sociologue Louis Dumont en 1955. Il se compose de six articles – trois archives inédites de Louis Dumont, deux textes et un entretien. En se fondant sur les trois archives, ici reproduites, Roland Lardinois met en perspective les débuts du développement des études indiennes à la VIe section de l’EPHE alors que celle-ci organise des centres de recherches spécialisés sur des aires culturelles extra-européennes. Il prolonge son investigation du modèle « aires culturelles » dans un entretien avec Catherine Clémentin-Ojha. Au préalable, en guise d’introduction, celle-ci traite des transformations institutionnelles et intellectuelles qui ont permis au programme de Dumont de devenir une structure durable de l’EHESS, et au Centre Inde de maintenir des continuités tout en se réinventant.

Les mutations du Centre Inde.

Par Catherine Clémentin-Ojha

Le Centre Inde remonte au Groupe d’études indiennes organisé par Louis Dumont (1911-1998), quand, nouvellement élu directeur d'études à la VIe section (dédiée aux sciences économiques et sociales) de l’École pratique des hautes études (EPHE) sur une chaire de sociologie de l’Inde (1955), celui-ci prend l’initiative de conduire, en plus de son séminaire propre, une recherche collective en sciences sociales sur l’Inde reposant à la fois sur les données de terrain et sur les textes classiques1. Avant d’être une formation de l’EHESS, le Centre Inde décline donc son identité sous la tutelle de l’EPHE. Le programme de Louis Dumont s’inscrit dans un projet spécifique de la VIe section, celui de conduire en France des études sur les « aires culturelles » en dialogue avec les sciences sociales à l’instar des universités américaines. Porté par ses présidents Lucien Febvre (1878-1956) et Fernand Braudel (1902-1985), avec le concours de Clemens Heller (1917-2002), responsable de la division des aires culturelles, et soutenu financièrement par la Fondation Rockefeller, ce projet spécifique a l’ambition de donner à l’EPHE une grande ouverture sur le monde en mettant en place des partenariats scientifiques internationaux2. Le programme intellectuel de Louis Dumont en reflète l’esprit : il porte sur l’espace indien, défini par une certaine unité géographique, linguistique et culturelle, et se réclame d’une approche pluridisciplinaire inscrite dans le périmètre des sciences sociales.

Né dans le cadre de la division des aires culturelles de la VIe section de l’EPHE sous la coordination de Louis Dumont, le Groupe d’études indiennes prend à la fin des années 1950 le nom de Centre d’études indiennes (CEI)3. Celui-ci se développe ensuite en symbiose avec la Maison des sciences de l’Homme (MSH4), elle-même étroitement liée à la VIe section de l’EPHE. Conçue dès 1956 par Fernand Braudel et Clemens Heller, mais créée en 1963 seulement avec l’aide de la Fondation Ford, la MSH se veut une fédération de centres de recherches en sciences humaines et sociales, regroupés par aires culturelles et discipline, autour d’une grande bibliothèque et de services communs5. Le Centre de Louis Dumont fait d’emblée partie des centres de recherches « aires culturelles » que la MSH héberge dans ses locaux6. Il est aussi l’un des bénéficiaires de sa politique de développement des relations internationales7. Et notamment du programme d’échanges franco-indien en sciences sociales qui occupe une place importante aux yeux de Clemens Heller. Initié en 1975, cet ambitieux programme se structure autour d’organisation de colloques, d’invitation de longue durée de chercheurs indiens et d’attribution de ressources offrant la possibilité à des chercheurs du Centre d’effectuer une mission en Inde. Si Heller l’organise d’abord avec la participation de Charles Morazé et de Maurice Aymard8, ce seront ensuite des chercheurs du Centre Inde qui en prendront la direction scientifique9.

Le premier rapport détaillé sur les activités du CEI date de juin 196710. Il est établi par Louis Dumont en vue de l’association de la formation avec le CNRS. En mars 1968, le CEI, devient le Centre d’études indiennes de sciences sociales (CEISS), et obtient le statut d’unité de recherche associée de l’EPHE et du CNRS (URA 118)11. Dès lors les rapports quadriennaux qu’il adresse au CNRS en vue du renouvellement de son contrat sont la principale source d’information sur les recherches de ses membres ainsi que sur son évolution institutionnelle12. Le 29 juin 1970, le CEISS est l’un des centres d’aires culturelles de l’EPHE que la MSH accueille dans son immeuble du 54 boulevard Raspail alors que celui-ci est encore en construction13. En 1974, il change d’intitulé et devient le Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS)14, mettant en avant l’Inde (ce qui correspond à l’histoire du Centre depuis sa fondation) en lui adjoignant « Asie du Sud », entendue au sens des autres pays issus de l’ancienne Inde britannique15. En janvier 1975, le CEIAS devient une formation propre de l’EHESS, née de l’autonomisation de la VIe section, qui s’installe elle aussi au 54 boulevard Raspail16. En janvier 1998, il acquiert le statut d’unité mixte de recherche de l’EHESS et du CNRS (UMR 8564)17. En janvier 2023, la politique de regroupement du CNRS le conduit à s’associer au Centre d’études himalayennes et à redéfinir son association avec le CNRS. La nouvelle structure de recherche qui en résulte porte le nom de Centre d’études sud-asiatiques et himalayennes (CESAH) et le sigle d’UMR 807718.

Le CESAH est aujourd’hui le plus grand centre de recherche en sciences sociales sur la vaste aire géographique englobant l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh, Sri-Lanka, le Népal-Tibet et les pays d’installation de la diaspora sud-asiatique. Il est aussi bien inséré dans les réseaux de la recherche internationale. D’une part, il a noué de nombreux partenariats avec des instituts et des communautés académiques d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie du Sud. D’autre part, ses membres ont assuré jusqu’à aujourd’hui des responsabilités à la tête des Instituts français de recherche en Inde, que ce soit à l’Institut français de Pondichéry ou au Centre de Sciences humaines de New Delhi19. Depuis 1975, le Centre publie une collection bilingue (Puruṣārtha) dont les volumes reflètent les orientations de recherche et les débats scientifiques qui se développent en son sein. D'abord parue sous forme de cahiers ronéotés jusqu'en 1979, la collection Puruṣārtha est ensuite éditée par les Éditions de l'EHESS, le plus souvent avec le concours du CNRS. Depuis 2011, le Centre héberge la revue en ligne en anglais SAMAJ (South Asia Multidisciplinary Academic Journal) fondée par des membres du Centre et consacrée à la recherche en sciences sociales sur l’Asie du Sud. Le CESAH accueille également le European Bulletin of Himalayan Research20.

La longue histoire du Centre Inde reste à faire. Dans la suite de cet article, destinée à examiner les enjeux de la structuration de la recherche en « aires culturelles » à l’EHESS, je considérerai les modalités de son institutionnalisation, sa politique de documentation et sa conception de la recherche, en mettant en lumière les moments où chacun de ces aspects a pris forme et s'est affirmé.

Sur le plan institutionnel, le centre de recherche fondé par Louis Dumont a deux tutelles : l’EHESS et le CNRS. Du point de vue de l’EHESS, il se définit par son terrain, non par son ancrage disciplinaire : il relève de la division des aires culturelles. On reconnaît l’héritage de la VIe section de l’EPHE. Toutefois depuis 1968, le Centre Inde n’est pas placé sous la seule tutelle de l’EHESS mais aussi sous celle du CNRS. Du point de vue du CNRS, il est une unité de recherche associée, puis, à partir de 1999, une unité mixte de recherche. Cela signifie que le renouvellement de son contrat, et donc d’une très large part de son financement, dépend de son évaluation par différentes sections disciplinaires du Comité national de la recherche scientifique.

Pour décrire chacune des faces de ce double rattachement institutionnel et réfléchir à ses conséquences sur l’identité du Centre Inde, il est utile de mettre en regard deux documents qui portent sur la vingtaine d’années pendant lesquelles elles prennent leurs caractéristiques. L’un, interne à l’EHESS, est un rapport sur les Centres « aires culturelles » datant de 1976 ; l’autre, interne au Centre Inde, est le rapport quadriennal que son directeur adresse au CNRS en 1988.

Dans le rapport sur les Centres « aires culturelles » qu’il présente au Conseil scientifique de l’EHESS en mai 1976, Lucien Bernot livre sur l’organisation de la recherche de l’établissement, peu après la fondation de ce dernier donc, une vue d’ensemble qui distingue les « Centres relevant de différentes disciplines » des « Centres dits "aires culturelles" »21. Tandis que les premiers, précise-t-il, « représentent une spécificité disciplinaire qui dépasse la région, les seconds sont géographiquement spécialisés mais regroupent plusieurs disciplines »22. Lucien Bernot, qui a été associé à Louis Dumont dès 1959 (chercheur au CNRS, il est chargé de conférences à l’EPHE VIe section en 1961), rappelle aussi que la division des aires culturelles « avait été créée à l’École, dès l’époque de la présidence de Lucien Febvre, afin d’étendre à l’ensemble du monde la problématique et les résultats des sciences sociales de l’Occident, tout en tenant compte des spécificités locales, et dans une perspective délibérément pluridisciplinaire23 ». Avec son profil scientifique, conclut-il, le Centre Inde se présente comme un centre « aires culturelles » typique : « Ouvert sur l’Inde classique et sur l’Inde moderne, [il] allie fort heureusement spécificité régionale et diversité des disciplines. Très bonne bibliothèque gérée par des gens de métier (bibliothécaires et indianistes) ; séminaires communs programmés à l’avance ; centre ouvert aux chercheurs après examens des dossiers présentés24 ».

Les commentaires des membres du Conseil scientifique qui suivent la lecture de ce rapport montrent l’état encore balbutiant de la réflexion sur les « aires culturelles » qui prévaut alors à l’EHESS. Il sort ici de mon propos de les examiner. Il faut toutefois relever comme annonciateur de débats à venir l’observation qu’il « serait bien que nous puissions faire apparaître l’Europe dans les aires culturelles25 ». C’était déjà souligner en effet les rapports complexes entre « disciplines » et « aires culturelles »26.

Lu en regard de ce qui précède, le rapport quadriennal du Centre Inde de 1988, le deuxième document annoncé, est révélateur d’une vision de soi tout autre. Si lui aussi souligne l’articulation entre « aire culturelle » et « disciplines », ce qui retient l’attention, c’est l’accent mis sur ces dernières27. Et pour cause : il est destiné au CNRS. Or à cette date, le CEIAS, laboratoire de l’EHESS associé au CNRS depuis 1967, relève de différentes sections28 du Comité national de la recherche scientifique. Après avoir rappelé que le Centre Inde a pour projet d’organiser la recherche en sciences sociales sur l’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal), le rapport souligne que « les chercheurs du Centre, avant d’être des spécialistes du monde indien, ont un ancrage disciplinaire qu’ils n'entendent pas oublier ». C’était alerter sur la place prise par les disciplines dans la carrière des enseignants-chercheurs et des chercheurs, notamment pour ceux qui appartiennent au CNRS, dont, fait significatif, le nombre a toujours largement dépassé celui des enseignants-chercheurs de l’EHESS. Ceux-là, précise à ce propos le rapport, « relèvent de différentes sections : ethnologie, sociologie et démographie, géographie, sciences politiques, histoire moderne et contemporaine, philosophie. Ils sont donc jugés par les spécialistes de leur discipline ». Et de conclure : « Le Centre se caractérise par une pratique interdisciplinaire éprouvée, mais cette pratique n'implique pas que les différentes disciplines renoncent à ce qui fait leur spécificité sur les plans méthodologiques et épistémologiques »29. Dans cette autoprésentation, les chercheurs du Centre Inde, loin d’opérer en vase clos, étaient partie prenante dans les débats intellectuels de leur propre discipline à partir d'une expérience de terrain sud-asiatique. Ils étaient, tout compte fait, des chercheurs comme les autres, à même de contribuer aux débats théoriques et disciplinaires.

Dès sa fondation, Dumont assigne au groupe d’études qu’il dirige deux tâches qu’il ne sépare pas. Celles de conduire des recherches sur l’aire culturelle indienne et celle de constituer une bibliothèque de travail sur la société de l’Inde moderne, visant à compléter la documentation sur la civilisation indienne classique déjà disponible à Paris. Ce double programme alliant recherche et documentation s’inscrit dans la politique de développement des aires culturelles au sein de l’EPHE VIe section telle que la conçoit son principal maître d’œuvre Clemens Heller. Sur le plan de la documentation, cela signifiait que parallèlement à leurs travaux individuels, débouchant sur des publications, les premiers membres du Centre devaient s’attacher à construire collectivement une bibliothèque propre. Si le double projet initial de Dumont est resté au cœur de la démarche de leurs successeurs, ce n’est pas sans difficultés de toute sorte qu’ils sont parvenus au fil des années à sélectionner, acquérir, cataloguer les milliers de volumes et de périodiques de sa bibliothèque, et à les rendre accessibles aux étudiants et chercheurs.

Parmi les obstacles qui se sont régulièrement dressés au cours de la longue histoire de la bibliothèque – ses archives en témoignent –, il faut signaler, au côté des attendus problèmes de manque de personnel, de financement et d’espace, des tentatives venues de l’extérieur d’intégrer la bibliothèque du Centre Inde dans un ensemble plus vaste, au risque de saper ses fondements mêmes de bibliothèque dédiée à une aire culturelle précise. Je considérerai ici la toute première menace à l’autonomie de la bibliothèque du Centre Inde car elle fut révélatrice dès 1974 de la tension entre cloisonnement et regroupement qui allait caractériser par la suite encore le fonctionnement de l’unité. Elle émana de la MSH quand Clemens Heller, qui depuis 1965 secondait son administrateur Fernand Braudel, proposa « d'articuler autour d'un complexe documentation-information des unités de recherche interdisciplinaire et d'enseignement spécialisés30 ». Heller envisageait de placer au cœur de ce regroupement « le Centre d'études indiennes en sciences sociales de l’EPHE, laboratoire associé au CNRS, auquel sont plus ou moins liés tous les chercheurs de Paris travaillant sur l’Inde ». En assurant la coordination des fonds complémentaires des différents centres concernés, il s’agissait pour lui « de constituer un ensemble documentaire important et de remplir les lacunes existantes surtout dans le domaine économique31 ». « La collaboration avec d’autres centres hébergés à la MSH, écrivait-il encore, permettra d’intégrer les recherches dans un cadre plus large et dans une analyse générale des sociétés contemporaines et des relations internationales.32 »

La réaction de Madeleine Biardeau, qui alors dirigeait le Centre Inde, fut sans équivoque33. Elle écrivit depuis l’Inde : « […] plus je réfléchis à la chose, plus elle me semble impossible. Le Centre Inde est une unité, où nous avons mis tout notre effort à coordonner la documentation et la recherche. Les chercheurs n'acceptent de collaborer aux travaux bibliographiques que dans la mesure où cette unité subsiste34 ». Par la suite, d’autres regroupement de la bibliothèque au nom de la rationalisation de sa conservation et de sa gestion reflétèrent les mêmes difficultés du Centre Inde à garder la main sur sa précieuse bibliothèque et la même instabilité du périmètre de l’aire culturelle qu’il couvre.

Aujourd’hui les ouvrages du Centre Inde35 sont intégrés depuis 2021 à l’Humathèque, qui, au campus Condorcet (Aubervilliers), héberge les bibliothèques de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), de l’École pratique des hautes études (EPHE) et de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il n’est pas indifférent d’observer qu’ils y sont classés dans « le pôle G », correspondant à « l’aire asiatique », de la « section des aires culturelles ». Même dans ses rêves, Clemens Heller aurait-il envisagé la constitution d’un vaste complexe documentaire à l’échelle de toute l’Asie ?

Il faut pour finir s’interroger sur la manière dont le Centre Inde a porté l’étiquette « aire culturelle » qui lui avait été accolée à l’origine. Il ne fait pas de doute qu’au fil des années il a peu à peu perdu de vue les circonstances de sa naissance. Certes le Centre Inde a maintenu l’ambition initiale de son fondateur de comprendre le sous-continent indien dans sa singularité, en développant une recherche en sciences sociales fondée à la fois sur les données de terrain et sur les textes produits de l’époque ancienne à nos jours, ceux-ci supposant la maîtrise de langues anciennes ou modernes, que l’on aurait naguère dites orientales. Cependant de nouveaux recrutements lui ont donné des objets de recherche inédits et de nouvelles approches en sciences sociales. Des équipes de recherche thématiques associant des spécialistes issus de différentes disciplines sont apparues comme le meilleur moyen d’organiser son travail collectif et sont venues renforcer son dispositif organisationnel. L'interdisciplinarité a pris une place croissante dans son économie générale, remplaçant la juxtaposition d'approches différentes qui prévalait à l’origine.

Au cours de sa croissance, le Centre s’est aussi progressivement éloigné de la conception dumontienne du monde social indien fondée sur l'idéologie socio-rituelle brahmanique – conception à la base de sa représentation de l’Inde comme formant une « aire culturelle ». Ce déplacement théorique, voire ce changement de paradigme, qui mériterait une longue analyse, est inséparable de l’élargissement des domaines de compétence du Centre au-delà des seules frontières nationales de l’Inde indépendante, au Népal, au Sri Lanka, ainsi qu’aux diasporas indiennes. Il est aussi dû au développement de recherches articulées, et non plus seulement ponctuelles, sur le monde musulman du sous-continent indien, porté par l’ouverture à l’EHESS d’une chaire consacrée à l’islam périphérique et occupée par un chercheur du Centre36. En inscrivant l’Inde dans l’ensemble culturel plus vaste de l’Asie du Sud, en fixant l’attention sur le multiculturalisme sud-asiatique, en donnant toute sa place à la dimension islamique de l’histoire indienne, ces nouvelles orientations ont contribué à remettre en question l’homogénéité culturelle supposée de l’aire civilisationnelle indienne. Elles ont aussi permis de mieux prendre conscience des effets épistémologiques de la conception même des aires culturelles (très débattue du reste au sein même de l’EHESS). Le rapprochement récent entre le CEIAS et le Centre Himalaya, impulsé par l’lnstitut national des sciences humaines et sociales du CNRS en 2020 en vue de la création d’une nouvelle UMR, s’est inscrit dans cette même dynamique. Il a aussi ravivé un ancien débat interne sur la nécessité d’adapter le nom du Centre à l’évolution de son périmètre géographique et scientifique.

Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud par celui de Centre d’études sud-asiatiques, afin de passer d’« une définition géographique en extension à une définition en compréhension », l’expression « sud-asiatiques » permettant d’inclure plus logiquement les migrations hors d’Asie du Sud37. Toutefois, la disparition du mot « Inde » du nom du Centre fut refusée par l’EHESS38. Cela rouvrit un débat interne sur le nom du Centre, ses objectifs, son identité scientifique et ses orientations de recrutement. Garder le mot « Inde » soulignait une approche indo-centrée, fondée sur la richesse historique, culturelle et linguistique de l’espace indien (au-delà des frontières actuelles de l’Inde). Nommer le Centre « Asie du Sud », dénomination, en outre, plus en résonance avec les intitulés des centres spécialisés dans les universités états-uniennes, mettait l’accent sur une approche géopolitique et régionale, et élargissait les thématiques à l’islam, aux diasporas, à l’émergence économique. Ce choix tenait aussi compte des sensibilités politiques nationales, notamment celles du Pakistan39. Il prévalut après la fusion du Centre Inde avec le Centre Himalaya impulsée par le CNRS. Rendue possible par la cohabitation des deux unités dans les locaux de l’EHESS sur le Campus Condorcet, celle-ci donna naissance à compter du 1er janvier 2023 au Centre d’études sud-asiatiques et himalayennes (CESAH). La nouvelle appellation a donc retenu la proposition de 2010 (CESA), en y ajoutant la lettre « H » pour Himalaya.

Au regard de la question de la structuration de la recherche en « aires culturelles » à l’EHESS dont l’examen m’a retenue dans ces pages à partir du cas du Centre Inde, la disparition du mot « Inde » du nom de ce Centre suffirait à souligner le caractère temporel des divisions spatiales concernées. Sans pourtant signifier la perte de pertinence du dispositif des études aréales lui-même. Le pôle G (pour Asie) de la division « aires culturelles » de l’Humathèque suffirait à nous convaincre qu’il n’est pas encore temps de l’abandonner. De même, la Mention de master « Études asiatiques : Parcours, histoire et sciences sociales, terrains, textes et images » (successeur du master « Asie méridionale et orientale ») qui est organisée autour de la notion d’« aire culturelle »40. C’est désormais dans ce cadre élargi à l’Asie toute entière que le Centre fondé par Louis Dumont contribue à la formation des futurs chercheurs indianistes.

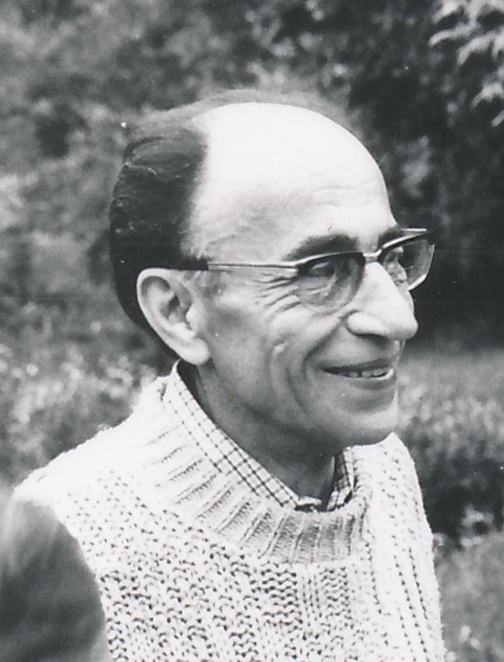

Louis Dumont, 1977

Le développement des études indiennes à l’EPHE VIe section 1957-1960.

Par Roland Lardinois

Pour appréhender le développement des études indiennes au sein de l’EPHE VIe section (Paris), dans la seconde moitié des années 1950, nous partons de trois rapports dactylographiés : l’un est daté et signé par Louis Dumont, les deux autres ne sont ni signés, ni datés41. Dans tous les cas, ils ont été préparés après l’élection de Dumont à la VIe section en 195542, c’est-à-dire pour l’année universitaire 1955-1956, comme directeur d’études pour la « Sociologie de l’Inde ». Je considérerai ces trois documents ensemble car ils se complètent et leur rapprochement permet de mieux identifier les deux documents non datés et non signés. Dans un premier temps je vais donc décrire ces documents et, dans un second temps, j’essaierai de les expliquer.

Je partirai d’abord du second document, chronologiquement, car il est clairement établi. En effet, il est daté à Paris du 17 avril 1959, signé Louis Dumont, suivi de la date du 18 avril 1959, et il est adressé à « M. Heller » avec la mention « Confidentiel ». Ce document de 4 pages a pour titre général : « Sociologie de l’Inde », qui est l’intitulé de la direction d’études dont ce rapport émane, et un sous-titre : « Rapport sur l’état d’avancement du programme », qui désigne son sujet.

Le premier document, chronologiquement, de 6 pages (le plus long des trois) n’est ni daté, ni signé et il n’a pas d’intitulé général. Mais l’auteur écrit : « Après un an et demi d’enseignement (Sociologie de l’Inde), de contacts et de réflexion, il me paraît possible de proposer un programme portant sur le développement des études relatives à l’Inde pour une période de trois ans. » Ce document date plus précisément de mars 1957 et il a bien été rédigé par Dumont qui écrit, en introduction au second document daté du 17-18 avril 1959 : « Un programme d’activité pour trois années (de juin 57 à juin 60) a été établi en mars 57. » Il s’agit de la première proposition dont on dispose d’un programme d’études de l’Inde rédigé par Louis Dumont au printemps 1957, cela en l’état de notre connaissance des archives (Catherine Clémentin-Ojha et moi-même n’avons pas trouvé d’autre document relatif à ce programme dans les archives de Louis Dumont consultées à l’Humathèque du campus Condorcet).

Enfin, le troisième document, de 3 pages, sous l’intitulé « Études indiennes », a pour titre, en dessous : « Rapport sur l’accomplissement du programme 1957-1960. Prévisions ». Il n’est ni daté, ni signé formellement, mais la première partie du rapport (« Accomplissement du programme juin 1957-juin 1960 ») permet d’affirmer que le bilan est établi par Louis Dumont, vraisemblablement à la fin de l’année universitaire 1959-1960. Notons que les aspects matériels de ces documents (présentation, écriture et typographie) permettent de penser qu’ils ont été dactylographiés sur la même machine à écrire et par une même personne.

Examinons le premier rapport de Louis Dumont rédigé en avril 1957, c’est-à-dire presque en fin d’année universitaire 1956-1957. Dumont note en introduction qu’il propose « un programme portant sur le développement des études relatives à l’Inde pour une période de trois ans », et il définit les buts à atteindre en matière d’« enseignements et de recherches coordonnées », de ressources « immédiatement disponibles (conférenciers et chercheurs) » et, enfin, d’« exigences de la recherche » qui demandent un séjour en Inde.

Ce rapport est divisé en grandes rubriques qui sont dans leur ordre d’exposition : « idées générales », « enseignement », « formation de chercheurs », « enquêtes sur le terrain », « histoire des prix aux Indes au début de la période moderne », « étude sur le développement économique de l’Inde », « bibliographie », et « publications réalisées et envisagées ». Sous chaque rubrique, Dumont mentionne des noms de chercheurs en précisant leur activité. L’ensemble a un caractère à la fois sommaire et programmatique.

Examinons d’abord les conférences que Dumont propose. Ces conférences sont au nombre de 6 : 2 d’entre elles correspondent à des directions d’études déjà existantes à la VIe section, les 4 autres sont nouvelles. Je les présente selon l’ordre dans lequel Dumont les introduit, et je complète en informant sur les conférenciers mentionnés. J’associe à cette présentation les jeunes chercheurs que Dumont introduit dans la section suivante (« formation »), car ces derniers se rattachent en fait aux conférences — ou directions d’études déjà présentes à la VIe section. À la lecture du deuxième rapport daté d’avril 1959, on comprend que les 4 nouvelles conférences que propose Dumont en avril 1957 ont été mises en place l’année suivante, en 1957-1958. J’utilise néanmoins le conditionnel pour présenter les nouvelles conférences.

La première conférence proposée porte sur l’« histoire sociale de l’Inde ancienne » et elle serait assurée par M. Macdonald. Anthropologue d’origine britannique formé à Oxford mais établi en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Alexander W. Macdonald (1923-2018) est alors chargé de recherche au CNRS ; il était très lié aux spécialistes du monde indo-tibétain, et ses intérêts portaient à la fois sur l’archéologie, l’histoire ancienne et l’anthropologie de cet espace socio-culturel.

Le deuxième enseignement concerne la direction d’études de Louis Dumont lui-même dont il précise l’intitulé : « Sociologie de l’Inde traditionnelle (à partir de l’actuel) ». À côté de son enseignement personnel, Dumont s’adjoint la collaboration de M. Chambard. Jean-Luc Chambard (1928-2015) est alors un jeune ethnologue qui s’oriente vers l’étude d’un village en Inde centrale dans la région de Malwa. Outre Chambard, Dumont mentionne d’autres jeunes chercheurs : Olivier Herrenschmidt (né en 1934) « sanscritiste et ethnologue qui prépare un diplôme chez M. Lévi-Strauss et apprendra une langue vivante » ; Mireille Abeille (non identifiée), « économiste, à initier à l’indologie classique et à la sociologie de l’autre (sic, pour Inde ?) » ; et « enfin un jeune chercheur qui sera à choisir en 1959 » et dont on peut penser, à la lecture du troisième rapport de juin 1960, qu’il s’agit vraisemblablement de Bernard Pignède (1932-1961) : ce dernier avait réalisé une enquête au Népal et rédigé un mémoire de l’EPHE VIe section sur la population des Gurungs ; il est mort accidentellement en 1961.

Dans le deuxième rapport daté d’avril 1959, Louis Dumont mentionne d’autres jeunes chercheurs qui ont pris part aux conférences sur l’Inde, parmi lesquels on retient : Lucien Bernot (1919-1993), ethnologue entré au CNRS en 1947, qui fait un exposé sur « La tribu Marma des montagnes de Chittagong » ; Roger Billard (1922-2000), sanskritiste travaillant sur l’astronomie indienne, Claude Jacques (1929-2018), également sanskritiste qui se forme à l’indologie, collabore à la documentation, et Lilian Silburn (1908-1993) qui avait soutenu en 1948 une thèse d’indologie sur la philosophie brahmanique43; mentionnons également le révérend père (jésuite) Guy Deleury (1922-2015) qui prépare un ouvrage, « The cult of Vidoba » [Viṭhobā], portant sur « une secte de dévotion marathe » ; il s’agit de la version modifiée d’une thèse soutenue à l’université de Poona, au Maharashtra, dans laquelle le culte est abordé d’un point de vue « historique, linguistique, iconographique et sociologique ». Dans le troisième rapport, en juin 1960, Dumont mentionne une seule nouvelle chercheuse, Noële Imbert-Vier44 (1936-1967), pour laquelle nous n’avons repéré que 3 comptes rendus, au début des années 1960, dans la revue L’Homme. Notons enfin la mention d’une chercheuse indienne, Mlle Dhingra45, inscrite en 1959 pour un mémoire de l’EPHE VIe section sur « L’organisation sociale des Rajput », mais qui a dû rentrer en Inde l’année suivante « à la demande de ses parents ».

La troisième conférence, en avril 1957, est proposée à M. Meile qui traiterait de l’« histoire de l’Inde médiévale ». Pierre Meile (1911-1963), tamoulisant, est alors professeur de tamoul (et de hindi) à l’École nationale des langues orientales vivantes (ENLOV).

La quatrième conférence, confiée à M. Lingat, porterait sur : « Droit hindou traditionnel et dharma, et réception du droit hindou dans l’Inde extérieure », domaine d’études qui requérait la connaissance du sanskrit. Robert Lingat (1892-1972), juriste, diplômé de siamois (thaï) à l’ENLOV, avait résidé au Laos de 1923 à 1940 avant d’être professeur de droit à l’Université de Saïgon en 1947-1955 ; rentré alors en France, il enseigne le siamois à l’ENLOV avant d’être élu directeur d’études à l’EPHE VIe section en 1961.

La cinquième conférence, sur « L’Inde moderne », serait confiée à M. Panikkar. Le Sardar K. M. Panikkar (1895-1963) est un historien et diplomate indien qui fut ambassadeur de l’Inde en France en 1956-1959. Il avait eu le projet d’exploiter des sources archivistiques de temples pour étudier l’activité marchande, comme en témoigne l’intitulé du programme de recherches mentionné précédemment sur l’histoire des prix en Inde au début de la période moderne. Dans le rapport d’avril 1959 Dumont note que « le Sardar Panikkar, ambassadeur de l’Inde, a fait pour la seconde fois, à la demande de M. Heller, une série de conférences publiques très générales. » Mais en juin 1960, dans le troisième rapport, Dumont note que « le projet prévu en collaboration avec M. Panikkar a dû être abandonné. »

Enfin, la sixième et dernière conférence intitulée « Économie de l’Inde contemporaine » est associée au nom de M. Bettelheim. Charles Bettelheim (1913-2006) est un économiste, directeur d’études à la VIe section depuis 1948. Ce dernier, écrit Dumont, a fait une mission en Inde en 1955-1956, financée par les Nations-Unies, au titre de « conseiller du gouvernement de l’Union indienne, en fonction d’expert pour les problèmes de planification », c’est-à-dire au moment où le gouvernement indien met en place le premier plan quinquennal (1951-1956). Bettelheim a déjà réuni autour de lui, à la VIe section, ajoute Dumont, un petit groupe de chercheurs français et indiens auquel est attaché le programme « Études sur le développement économique de l’Inde ». Dumont mentionne les noms de deux jeunes chercheurs, MM. Loebel (sic) et Roudra (sic). Il s’agit, d’une part, de Éli Lobel (1926-1979), un militant politique et un journaliste au parcours personnel singulier46, qui a fait des études d’économie auprès de Charles Bettelheim et, d’autre part, de l’économiste indien Ashok Rudra (1930-1992) qui est alors un jeune statisticien diplômé de l’université de Londres, attaché à l’Indian Statistical Institute à Calcutta (aujourd’hui Kolkata). Mais en juin 1960, Dumont note que cette collaboration n’a pas débouché sur un programme de travail ; il écrit : « J’exclus ici les travaux dirigés par M. Bettelheim. La liaison a été insuffisante. »

S’agissant de la formation des jeunes chercheurs, on retient deux aspects qui se dégagent du premier rapport d’avril 1957. Le premier point est l’attention que Dumont accorde à « la formation interdisciplinaire des chercheurs (sociologie, économie, indologie, etc.) » une fois que ces derniers ont acquis une formation « dans une branche au moins ». Rappelons que l’indologie désigne alors les études indiennes classiques reposant sur la connaissance des langues anciennes, notamment le sanskrit, et l’étude fondée sur les sources textuelles des systèmes philosophiques et religieux de l’Inde.

Le second point est l’importance donnée aux enquêtes sur le terrain dans lesquelles sont déjà engagés plusieurs chercheurs : Chambard (1956-1957), Macdonald (1958-1959), et Dumont lui-même qui est sur le point de partir pour l’Inde du Nord, dans l’est de l’Uttar Pradesh (1954-1955, 1957-1958), lorsque d’autres se préparent à partir comme Herrenschmidt, mais ce dernier « ne pourra partir comme prévu » car, « en mars 1959, il a dû se rendre à l’appel de l’armée » pour deux ans (guerre d’Algérie).

Il faut citer Dumont pour bien comprendre la place que revêt alors le travail de terrain dans la sociologie de l’Inde qu’il élabore : « On dispose au départ d’un certain nombre de généralisations relatives à la caste, à la parenté et au village (cf. Contributions to Indian Sociology, n° 1), qui doivent permettre, à condition d’avoir en permanence un chercheur sur le terrain, de disposer en 1960 d’un ensemble de travaux et de chercheurs à la fois homogène et diversifié. »

Une autre dimension de l’enseignement, qui n’apparaît que dans le deuxième rapport d’avril 1957, concerne les conférenciers étrangers invités, soit par Dumont47 lui-même, soit par d’autres institutions à Paris sur lesquelles nous pourrons peut-être revenir, l’Institut de civilisation indienne (ICI), rattachée à la faculté des lettres de Paris (Sorbonne), et le musée Guimet, également à Paris, spécialisé dans l’archéologie et les arts orientaux. Ainsi en 1957-1958, l’anthropologue américain Bernard S. Cohn (1928-2003) de l’université de Chicago, a fait une conférence à l’EPHE VIe section sur le droit et les changements sociaux. En 1958-1959, furent invités deux anthropologues britanniques de la London School of Oriental and African Studies (SOAS), Adrian C. Mayer (né en 1922, fêtera ses 103 ans en décembre 202548), pour une conférence sur l’organisation sociale d’un village du Malwa, et Christoph von Fürer-Haimendorf (1909-1995), ce dernier présentant également une communication à l’Association des amis de l’Orient au musée Guimet, sur le groupe minoritaire des Sherpas au Népal. L’indianiste Frits Staal (1930-2012), alors rattaché à la SOAS, fit une communication sur la récitation védique à l’ICI et une autre sur les brahmanes du sud de l’Inde au groupe animé par Dumont. Enfin, en 1959-1960, William C. McCormack, alors rattaché lui aussi à la SOAS, a fait une conférence portant sur les « Calendar festivals of Lingayats », une caste de l’Inde du Sud.

Dernier sujet abordé dans les rapports de Louis Dumont, les publications. En mars 1957, Dumont mentionne des travaux publiés ou sous presse : en particulier un livre de Charles Bettelheim, L’Économie des Indes depuis l’Indépendance, qui est publié en 1962 chez Armand Colin sous le titre, L’Inde indépendante ; un travail de Fuhrer-Haimendorf (sic), Bibliographie sociale et culturelle de l’Inde de 1940 à-1954 ; il s’agit d’un travail préparé par Elizabeth von Fürer-Faimendorf dont la préface est signée de son mari : Elizabeth von Fürer-Haimedorf, An anthropological bibliography of South Asia, together with a directory of recent anthropological fieldwork, préface de Christoph von Fürer-Haimendorf, premier volume d’une série de 3, qui paraît en 1958 chez l’éditeur Mouton (mais dont Dumont précise, en 1959, qu’il n’a pas « la responsabilité intellectuelle » de ce travail ). Enfin, Dumont mentionne la publication de ses travaux : d’abord, sa thèse, Une sous-caste de l’Inde du Sud. Organisation sociale et religion des Pramalai Kallar, qui paraît chez Mouton en 1957, puis le premier numéro de la revue, éditée en collaboration avec David Pocock (1928-2007), Contributions to Indian Sociology (3 autres numéros paraissent en 1958, 1959 et 1960).

En complément des enseignements proposés et de la formation des jeunes chercheurs que Dumont commence à réunir autour de lui, celui-ci mentionne, dans ce même rapport, qu’un travail bibliographique systématique a été entrepris. Il s’agit « de la confection du catalogue commun des ouvrages intéressant l’Inde (sciences économiques et sociales) dans les bibliothèques de Paris ».

À ce point, un petit retour chronologique dans les archives s’impose. On dispose en effet de deux notes49 dactylographiées datées du 1/1/[19]57 ; la première, ou que l’on suppose telle, signée L.[ouis] D.[umont], est intitulée : « Sociologie de l’Inde. Remarques sur la marche du projet de documentation sur l’Inde en 1956 ». Ce projet, précise Dumont, portait sur : « 1) La constitution d’un fichier des ouvrages intéressant l’Inde au point de vue des sciences sociales se trouvant dans les bibliothèques de Paris ; 2) l’acquisition d’ouvrages et de périodiques pour remédier aux lacunes ; 3) La coordination des acquisitions dans les bibliothèques existantes. »

La seconde note dactylographiée, intitulée « Inde générale », de la même date, est signée pleinement Louis Dumont qui écrit : « Il s’agit, en vue non seulement de la sociologie de l’Inde mais du développement de cette “région”50 à la VIe section, de faciliter l’accès à la documentation parisienne et de compléter celle-ci. » La note est une estimation du coût financier pour mener à bien les activités de documentation décrites.

On retient deux choses. D’abord, la mention d’un projet de documentation sur l’Inde ou, plus exactement, et c’est le second aspect à retenir, sur « cette “région” » à la VIe section. C’est la première mention, à notre connaissance, d’un projet de documentation et d’études sur l’Inde, formulé en termes de « région » ou d’aire culturelle.

Dans le rapport daté d’avril 1959, et tous les rapports suivants le confirment, on mesure l’importance que Dumont accorde à cette documentation, travail qui semble être confié aux jeunes chercheurs sous la direction, alors, d’Olivier Herrenschmidt : dépouillement, catalogage et index des matières sont mis en place pour les ouvrages et les périodiques. En outre, souligne Dumont, il faut acquérir « les ouvrages les plus importants ou les plus utiles qui font défaut », ou des microfilms, afin de pallier les lacunes dans la documentation existante. En octobre 1959, Marie-Louise Reiniche (1934-2008) rejoint les jeunes chercheurs qui travaillent auprès de Louis Dumont à l’élaboration d’une documentation sur l’Inde (elle devient anthropologue, fait un terrain en Inde du Sud, et enseigne à l’EHESS de 1977 à 1989).

La question des locaux est également abordée par Louis Dumont. Dans le rapport de 1959, il écrit : « il faut noter pour mémoire la grande gêne qui résulte (…) de l’insuffisance du local utilisé rue de Varenne ».

Avant d’essayer d’expliquer ces documents, il faut dire quelques mots sur le bilan dont Dumont fait état, en juin 1960, à propos du programme qu’il a mis en place trois ans auparavant. Notons que l’intitulé général de ce troisième rapport est « Études indiennes », et non plus « Sociologie de l’Inde » qui renvoie à sa seule direction d’études. Au regard des objectifs visés en 1957, le « Jugement d’ensemble » que Dumont porte sur le travail accompli lui paraît alors peu encourageant. Cependant, toutes les conférences annoncées ont été délivrées51. Quelles sont alors les raisons d’insatisfaction de Dumont ?

D’abord, écrit-il, les réalisations ont baissé d’une année à l’autre « principalement du fait de la disparition, hors du cadre prévu, d’une partie du personnel » en raison du départ sur le terrain des jeunes chercheurs. Il conclut : « On n’est pas parvenu à mobiliser sur le plan prévu les personnes disponibles et les tendances centrifuges l’ont emporté ». Ensuite, le recrutement du personnel a pâti de l’absence de candidature, notamment pour les nouveaux chercheurs, et pas seulement en sociologie et anthropologie. Dans le deuxième rapport d’avril 1959, Dumont regrette « l’absence d’étudiants qualifiés pour le développement des études historiques proprement dites ». Notons cependant que l’année suivante, en juin 1960, la VIe section s’est adjoint « l’enseignement pendant toute l’année scolaire de M. Daniel Thorner pour développer l’intérêt pour les études économiques. » Daniel Thorner (1915-1974), historien américain spécialisé dans l’histoire économique puis l’économie de l’Inde, a été introduit auprès de Fernand Braudel52 par Charles Bettelheim et Louis Dumont en 1960 et élu cette même année à la VIe section dans une direction d’études intitulée : « Histoire économique de l’Inde ». Enfin, écrit Dumont, « il est clair que la difficulté des travaux proposés éloigne les bonnes volontés, qui préfèrent soit les études classiques [i.e. l’indologie], soit des travaux rapides sur les “changements sociaux” ». Malgré ces difficultés, le travail de bibliographie et de documentation a progressé, et Dumont ajoute : « Outre la mise à jour qui doit être poursuivie, on voudrait ensuite étendre le dépouillement aux ouvrages en langues indiennes modernes (de caractère scientifique). Enfin, les publications à venir retiennent notre attention : « Le directeur d’études doit terminer un ouvrage sur L’Inde des castes et d’autre part un travail sur la Société indienne dans le passé aussi bien que dans le présent pour L’Inde classique53 de MM. Renou et Filliozat, qui sera l’équivalent d’un petit livre. »

Maintenant que nous avons pris connaissance de ces 3 rapports rédigés par Louis Dumont en l’espace de trois ans, entre 1957 et 1960, concernant la mise en place d’un programme d’études indiennes autour de sa direction d’études à l’EPHE VIe section, quelle compréhension peut-on en donner ?

La première question est de savoir à quelle demande répond alors Louis Dumont. À la lecture de ces trois rapports on peut d’abord en déduire qu’ils sont probablement tous adressés à Clemens Heller (1917-2002), destinataire mentionné du rapport daté d’avril 1959. Quel est le sens de la mention « confidentiel » en tête de ce document ? Il y avait d’autres acteurs à la VIe section, notamment Fernand Braudel (1902-1985) qui en devint le président à la mort de Lucien Febvre (1878-1956) et Charles Morazé54 (1913-2003) alors directeur d’études à l’EPHE VIe section (économie historique).

Il faut revenir sur Clemens Heller, le destinataire de ces rapports avec, en arrière-plan, Fernand Braudel et Charles Morazé. On connaît maintenant, à la fois, la place de Clemens Heller55 au sein de l’EPHE VIe section où cet historien médiéviste, spécialiste d’histoire économique, entre comme chargé de conférences en 1952, et le rôle qu’il a joué dans la mise en place de centres de recherches spécialisés sur des aires culturelles extra-européennes.

Toutefois, il faut se garder de penser que l’on a affaire à un décalque en France du programme états-unien des aires culturelles. S’agissant des études indiennes en France, il faudrait s’interroger sur l’état des recherches et des institutions dans ce domaine dans les années cinquante. Nous avons noté précédemment qu’en 1960, Dumont a noué des liens intellectuels avec les indianistes de son temps, en particulier Jean Filliozat (1906-1982), titulaire de la chaire « Langues et littératures de l’Inde » au Collège de France depuis 1952, et Louis Renou (1896-1966), directeur d’études de « Langue sanskrite » à l’EPHE IVe section depuis 1929, que j’ai cité plus haut. Par ailleurs, si l’on se réfère au résumé des conférences de la première année d’enseignement de Dumont à la VIe section, on apprend qu’en 1955-1956 il fit une introduction au système des castes qui s’adressait notamment « aux élèves de l’École des langues orientales (langues de l’Inde) ». Enfin, il faut se prémunir contre l’idée que cette politique scientifique s’est accomplie de manière entièrement cohérente et maîtrisée.

Nous avons vu que Dumont, après trois ans d’initiatives diverses, tire un bilan plutôt négatif au regard des résultats obtenus. Si la création du Centre Inde est communément référée à 1955, c’est-à-dire à l’arrivée de Louis Dumont à la VIe section, ce dernier n’utilise jamais le mot « centre », dans les rapports que nous venons de présenter, comme étant la raison d’être du programme qu’il met en place. La première mention du centre, que l’on connaisse, apparaît dans l’adresse d’une lettre que Bernard Pignède envoie à Louis Dumont en 1961. On note la désignation officielle du Centre dans une lettre de Louis Dumont à Claude Lévi-Strauss56 datée de 1962 et dont l’en-tête mentionne : « Ministère de l’Éducation nationale, EPHE, Sciences économiques et sociales, Centre d’Études Indiennes, 10 rue Monsieur-le-Prince 6e ». Cela nous renseigne également sur la localisation alors du Centre Inde, tandis que dans le rapport de 1959 Dumont soulignait, on l’a noté, l’étroitesse du local de la rue de Varenne dans le 7e arrondissement de Paris.

Le statut du programme que présente Dumont n’est pas clair. On comprend qu’il s’agit de mettre en place un programme d’« études indiennes » comme l’indique l’intitulé du rapport final. Mais s’agit-il d’élargir le recrutement des directeurs d’études sur l’Inde à la VIe section ? En ce cas, les recrutements de Robert Lingat puis de Daniel Thorner vont dans ce sens. Ou s’agit-il de fédérer des forces humaines et institutionnelles existantes et qui ne sont nommées que marginalement, l’Institut de civilisation indienne et le musée Guimet, institutions entre lesquelles les conférenciers étrangers invités naviguent déjà, comme le note Dumont ? Le travail collectif de bibliographie et de documentation auquel Dumont accorde de l’importance – est-ce une initiative personnelle ou une demande de la VIe section ? – témoigne d’un développement institutionnel nouveau au regard des ressources documentaires alors disponibles, mais dispersées ; et dans ce cas, ce serait là l’amorce d’un nouveau centre de recherche spécialisé sur le monde indien dans l’espace de l’enseignement supérieur en France (limité alors essentiellement à Paris d’ailleurs).

S’agissant des contenus scientifiques du programme que Dumont propose, je distinguerai deux plans. Le premier plan est celui de la direction d’études de Dumont lui-même, « Sociologie de l’Inde », autour de laquelle celui-ci tente de réunir de jeunes chercheurs en dessinant un programme de travail centré sur la sociologie de la caste. Cependant, il faut être attentif au titre que Dumont donne à son enseignement dans le premier rapport de mars 1957 : « Sociologie de l’Inde traditionnelle (à partir de l’actuel) », ou encore « Étude des institutions traditionnelles à partir de l’observation directe »57, c’est-à-dire à partir de l’observation contemporaine. Cet intitulé est sous-tendu par un principe de méthode qui tient à la double formation que doivent recevoir les jeunes chercheurs, d’abord l’acquisition d’une base disciplinaire, ensuite une formation à l’indologie, notamment par l’étude du sanskrit et l’apprentissage d’une langue vivante, comme Dumont le note dans le cas d’Olivier Herrenschmidt. Cependant, on ne trouve dans ses rapports aucun exposé théorique, même succinct, qui expose cette démarche. Peut-être Dumont pensait-il que cela n’en était pas le lieu. Mais on peut néanmoins s’étonner que celui-ci ne fasse pas référence à la première leçon qu’il a donnée à l’EPHE VIe section le 8 novembre 1955, « Pour une sociologie de l’Inde ». En effet, Dumont venait de publier cette leçon en anglais dans le premier numéro de la revue qu’il fonde alors avec David Pocock, Contributions to Indian Sociology, numéro dont il mentionne la parution dans le premier rapport. Le principe de la méthode proposée par Dumont est clairement affirmé dans cette leçon que l’on cite en anglais (seule version alors disponible, excepté l’enseignement oral) : « In our opinion, the first condition for a sound development of a Sociology of India is found in the establishment of the proper relation between it and classical Indology. We wish to show how on one side the construction of an Indian Sociology rests in part upon the existence of Indology and how, on the other hand, far from its results being confined to its own domain, it can hope in its turn to widen and deepen the understanding of India, present and past, to which Indology is devoted58 ». Dumont défend ici la relation heuristique entre les études de terrain et les études d’indologie, relation qui est au principe méthodologique de la sociologie de l’Inde qu’il élabore. Dans cette leçon cependant, on ne trouve aucun énoncé portant sur une « aire culturelle indienne ». Mais le fait d’associer travail de terrain et étude des textes de l’Inde classique, pour le dire simplement, dénote un intérêt scientifique orienté vers l’Inde hindoue. Et à cet égard, affirmant d’un point de vue sociologique « l’unité de l’Inde », il est clair, pour Louis Dumont, que cette unité de l’Inde (hindoue) correspond bien à celle d’une « aire culturelle ».

L’élection déjà évoquée de Robert Lingat à la VIe section des sciences économiques et sociales, et non à la Ve section des sciences religieuses, à une direction d’études sur le droit hindou traditionnel peut ainsi être considérée comme une validation, au sein de la VIe section, du principe de méthode défendu par Louis Dumont pour la sociologie de l’Inde.

Dumont pensait-il que cette méthode valait également pour d’autres disciplines que la sociologie et l’anthropologie ? On a de bonnes raisons de le supposer, par exemple au regard de la critique qu’il fait des « travaux rapides sur les “changements sociaux” », bien que rien ne soit explicité dans ses rapports. Or les recherches sur l’histoire économique de l’Inde que Dumont favorise au même moment ne vont pas dans ce sens. C’est le second plan des contenus intellectuels du programme d’études indiennes sur lequel il faut nous arrêter. On a vu que les rapprochements escomptés avec Charles Bettelheim n’avaient pas abouti, le seul résultat demeurant le livre sur l’économie de l’Inde publié par Bettelheim en 1962. Ce dernier avait alors pour agenda scientifique l’étude des politiques de planification, et l’Inde n’était qu’un cas parmi d’autres, aux côtés notamment de l’URSS. En outre, Bettelheim59 se situait résolument dans une tradition intellectuelle et militante marxiste, comme l’étaient les deux jeunes chercheurs Éli Lobel et Ashok Rudra qui l’avaient alors rejoint. Cette orientation idéologique ne s’accordait guère avec la critique de travaux sur l’Inde inspirés du marxisme que Dumont60 développait par ailleurs, mais sans que cela fasse obstacle aux premiers contacts établis avec Bettelheim. Daniel Thorner, lorsqu’il arrive à la VIe section en 1960 comme directeur d’études associé, s’inscrit pour une part dans ce courant économique marxiste que représentait Bettelheim : les deux hommes s’étaient rencontrés en Inde en 1955-1956, et Thorner assumait à la fois son admiration pour l’œuvre de Marx et son ancrage idéologique à gauche61. Mais, à la différence de Bettelheim, Daniel Thorner n’avait pas d’engagement partisan, et il avait été formé aux études indiennes, aux États-Unis, à l’université de Pennsylvanie où l’avait appelé, en 1948, le sanskritiste Norman Brown (1892-1975) qui venait d’y fonder le tout nouveau South Asia Regional Studies Program. Doté d’un important réseau de connaissances personnelles aux États-Unis et en Inde, dans le monde universitaire comme dans le monde politique et intellectuel, Daniel Thorner — en compagnie de sa femme Alice (1917-2005) également spécialiste des questions économiques et sociales de l’Inde contemporaine, les deux chercheurs publiant ensemble62 — représentait un candidat idéal pour venir étoffer, à l’EPHE VIe section, un noyau de chercheurs réunis par Louis Dumont pour développer un programme d’études indiennes.

Pour conclure ces réflexions portant sur le début des études indiennes à l’EPHE VIe section en me fondant sur les 3 documents soumis, je ferai trois types de remarques. Premièrement, à la lecture des rapports de Louis Dumont, la demande à laquelle celui-ci répond, et qui émane de la VIe section dont Clemens Heller semble être le porte-parole, n’est pas très claire. S’agit-il de créer un Centre d’études indiennes, comme on l’assure ? Mais rien n’est dit de ce centre dans le rapport final de juin 1960. S’agit-il de développer un projet cohérent de sociologie de l’Inde autour du travail de Louis Dumont, comme celui-ci en défend le projet ? Mais là encore, en dehors de son enseignement propre, les choses ne sont pas claires non plus. Ou, enfin, s’agit-il d’accroître le nombre des directeurs d’études travaillant sur l’Inde en s’assurant ou pas d’une cohérence intellectuelle autour d’un projet novateur de connaissance de cette aire culturelle ? Les nominations de Robert Lingat et de Daniel Thorner allaient dans ce sens.

Le deuxième ordre de remarques porte sur le contenu intellectuel du programme d’études indiennes qui ressort des rapports de Louis Dumont sur la période de 3 ans 1957-1960. D’une part, on note que Dumont développe un projet de sociologie de l’Inde incarné dans le collectif de jeunes chercheurs qu’il réunit et forme autour de son enseignement. D’autre part, de nouveaux directeurs d’études recrutés à la VIe section développent leurs propres enseignements sur l’Inde sans que ces chercheurs soient nécessairement en accord avec la méthode proposée par Dumont pour étudier le monde indien ; Dumont rassemble ces enseignements, distincts de sa direction d’études, sous l’intitulé : « groupe d’études indiennes63 ».

Troisième et dernière remarque enfin, la réunion d’une documentation spécifique sur l’Inde, l’achat de livres, et la préparation d’une bibliographie collective puisant dans les bibliothèques dispersées à Paris. Tout cela témoigne d’un projet collectif en vue de construire un Centre d’études indiennes dont les bases intellectuelles et institutionnelles sont totalement nouvelles dans l’espace du haut enseignement français, à Paris.

De gauche à droite : Jean-Luc Chambard, Louis Dumont, personne non identifiée, Madeleine Biardeau, Henri Stern, photo prise chez Madeleine Biardeau par Olivier Herrenschmidt vers 1960.

Aires culturelles, un modèle transplanté ? Entretien avec Roland Lardinois par Catherine Clémentin-Ojha

Catherine Clémentin-Ojha : Dans la partie que nous venons de lire, que tu as intitulée « Le développement des études indiennes à la VIe section 1957-1960 », tu as mentionné les relations de Louis Dumont avec les indianistes. En quoi le projet « aire culturelle » portée par l’EPHE VIe section est-il novateur au regard de l’état des études indiennes en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ?

Roland Lardinois : Il faut commencer par faire l’état des études indiennes en France entre les deux guerres. On peut s’en faire une idée en consultant l’affiche des cours dispensés sur l’Inde, que publie à partir de 1927 l’Institut de civilisation indienne créé cette même année par Sylvain Lévi64 (1863-1935), professeur de langue et littérature sanskrites au Collège de France et figure éminente alors des études indiennes. Les enseignements, tous concentrés à Paris65, sont répartis en trois sections : Inde ancienne, Inde moderne, Expansion indienne (c’est-à-dire ce que l’on appelle alors la Grande Inde). Les principaux domaines d’études sont : langue et littérature védiques, langue et littérature classiques (sanskrit), langues aryennes et dravidiennes, religion, philosophie, arts, et religion et histoire. Ces enseignements sont délivrés dans quatre établissements : le Collège de France, l’École pratique des hautes études, à la IVe section (Sciences historiques et philologiques) et la Ve section (Sciences religieuses), l’École nationale des langues orientales vivantes et, enfin, la faculté des lettres de l’université de Paris où Alfred Foucher (1865-1952), sanskritiste, spécialiste de l’art gréco-bouddhique est alors titulaire de la chaire de langues et littératures de l’Inde. Parmi ces enseignants, on trouve des membres de l’École française d’Extrême-Orient, première institution de l’orientalisme français, au premier rang desquels il faut citer Louis Finot (1864-1935)66, directeur de l’EFEO, et qui est titulaire de la chaire d’archéologie et de philologie indochinoises au Collège de France. On peut compléter cette liste par quelques enseignements sur l’Extrême-Orient dispensés à l’École libre des sciences politiques, mais ceux-ci demeurent très marginaux67.

Le programme de sociologie de l’Inde que développe Dumont, la notion même d’aire culturelle que porte la VIe section de l’EPHE, sont en affinité avec la notion de civilisation indienne développée dans les années 1920-1930. À cet égard, il faut rappeler que Sylvain Lévi incluait, dans l’idée de civilisation indienne, tous les apports que le sous-continent avait reçus : l’islam, naturellement, mais également les apports occidentaux, depuis ceux des Portugais jusqu’aux Britanniques. La civilisation indienne ne se réduisait donc pas, dans son esprit, à l’Inde hindoue, bien que celle-ci en constitue naturellement l’élément premier.

Mais après-guerre, le changement majeur dans le champ universitaire est l’arrivée des disciplines de sciences sociales qui renouvellent l’approche philologique et historique des sociétés anciennes. Louis Dumont est porteur de ce changement ; en proposant d’articuler connaissance des langues et sciences sociales pour étudier l’Inde moderne et contemporaine, il s’inscrivait dans le sillage des enseignements de Marcel Mauss sur l’Inde ancienne, qu’il avait suivis au milieu des années 1930.

Catherine Clémentin-Ojha : Mais Marcel Mauss n’est jamais allé en Inde et il ne travaillait pas sur l’Inde de son temps.

Roland Lardinois : C’est vrai, Marcel Mauss, formé aux études indiennes par Sylvain Lévi puis par Alfred Foucher et Louis Finot, a commencé sa carrière comme sanskritiste. Mais je ferai une réserve. À peu près au même moment, Durkheim fondait L’Année sociologique, à laquelle Marcel Mauss a vite été associé. Et, en collaboration avec Henri Hubert68, il s’est chargé de la rubrique « sociologie religieuse » de L’Année. Dans ce cadre-là, Mauss a rédigé de nombreux comptes rendus portant sur des ouvrages traitant des religions en Inde, dans l’Inde ancienne mais aussi dans l’Inde de son temps : Mauss, par exemple, s’intéressait beaucoup aux travaux sur les tribus en Inde.

Dumont a élaboré son projet de sociologie de l’Inde comme un prolongement direct des travaux de Mauss mais en faisant, pour sa part, des enquêtes de terrain en Inde. Mauss avait ouvert une voie nouvelle de compréhension de l’Inde en alliant la sociologie de Durkheim et la connaissance du sanskrit, donc de la culture de l’Inde ancienne. Puis sur ce fond, Louis Dumont capitalise, et après la Seconde Guerre mondiale il part enquêter d’abord en Inde du Sud, puis en Inde du Nord. On a là deux temps d’un même mouvement intellectuel qui permet de saisir l’aspect profondément novateur de cette rencontre entre la sociologie durkheimienne et l’indologie classique, puis la création du Centre d’études indiennes porté par la VIe section, dans la France de l’après Seconde Guerre mondiale. Car sur le fond, Dumont est très durkheimien.

Catherine Clémentin-Ojha : Comment le projet de Dumont a-t-il été accueilli par les indianistes ?

Roland Lardinois : Les deux indianistes importants, dans les années 1950, étaient Jean Filliozat et Louis Renou. Jean Filliozat (1906-1982) devient titulaire de la chaire de langues et littératures de l’Inde au Collège de France en 1952. Les témoignages oraux attestent que Filliozat n’a guère soutenu Dumont, ni intellectuellement, ni pour lui trouver un poste, notamment à la Ve section de l’EPHE où Dumont se voyait succéder à Mauss. Cela n’a pas été le cas de Louis Renou (1896-1966), spécialiste de l’Inde védique, alors directeur d’études pour la langue sanskrite à la IVe section de l’EPHE. Dumont l’a souligné à plusieurs reprises, c’est avec le soutien de Renou qu’il a pu obtenir une bourse et faire son terrain en Inde du Sud au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Malgré certaines résistances, les indianistes ont intégré la nouveauté du projet de Dumont : en 1964-1965, l’affiche des enseignements sur l’Inde que publie l’Institut de civilisation indienne mentionne un nouveau domaine d’études : l’ethnologie et la sociologie enseignées par Louis Dumont. Et Dumont avait été sollicité, notamment par Filliozat et par Renou, pour contribuer au 3e tome du Manuel des études indiennes69, ouvrage qui finalement n’a pas vu le jour.

Catherine Clémentin-Ojha : Pour Dumont la connaissance du sanskrit paraissait indispensable à la formation des anthropologues et des sociologues se destinant à l’Inde.

Roland Lardinois : Oui, absolument ; Olivier Herrenschmidt, qui a reçu cette formation, souligne que ce passage par l’apprentissage du sanskrit étonnait beaucoup les ethnologues anglais lorsqu’ils venaient en France pour participer à des soutenances de thèse. Là encore, c’est un héritage de Mauss. Cependant, si Dumont s’intéresse essentiellement à l’Inde hindoue, il ne méconnaît pas l’Inde musulmane. En 1959, une chercheuse néerlandaise, Cora Vreed-de-Stuers70 (1909-2002) vient travailler sous sa direction sur les femmes musulmanes en Inde du Nord.

Catherine Clémentin-Ojha : Une autre particularité du Centre Inde, à la VIe section, semble avoir été la constitution d’un fonds documentaire et d’une bibliothèque.

Roland Lardinois : Dumont souligne, dans tous les rapports qu’il rédige pour Heller et Braudel, l’importance de ce travail documentaire et bibliographique. Tous les étudiants et les jeunes chercheurs qui rejoignaient le Centre Inde étaient mobilisés pour ce travail. Cette attitude était encore notable dans les années 1970 et 1980. Mais Dumont notait avec regret que les chercheurs avaient tendance à négliger ce travail collectif au profit de leur projet personnel. Malgré tout, la bibliothèque du Centre Inde a été rapidement d’une richesse inégalée.

Catherine Clémentin-Ojha : En quoi le projet « aires culturelles » de la VIe section diffère-t-il des projets homologues mis en place aux États-Unis à la même époque ? Daniel et Alice Thorner qui arrivent à Paris au tout début des années 1960 et rejoignent Louis Dumont, ont-ils pu infléchir le programme ?

Roland Lardinois : La situation des études indiennes aux États-Unis71, avant la Seconde Guerre mondiale, est assez semblable, à celle que l’on observe en France à la même époque. En termes de grands domaines d’études, elles sont également structurées autour des langues et littératures de l’Inde ancienne. Toutefois, dès les années 1920-1930, se manifeste la nécessité d’ouvrir les enseignements aux langues modernes et de constituer des fonds spécialisés dans les bibliothèques tandis que la dénomination « India » (ou « Indic ») est remplacée par « South Asia » : ce libellé réunit l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Népal, le Bhutan, le Sikkim, et souvent l’Afghanistan.

L’engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, en particulier sur les fronts d’Asie et du Pacifique, révèle le manque de spécialistes de ces aires culturelles. Plusieurs chercheurs effectuent d’ailleurs leur premier séjour en Inde comme officiers militaires pendant la guerre : c’est le cas notamment de Daniel Thorner, que tu viens de mentionner, il est à Delhi en 1944-1946.

La situation change profondément après la Seconde Guerre mondiale. Des centres de South Asia Studies sont mis en place dans les universités avec le soutien financier des fondations Ford et Rockefeller, notamment. Le premier South Asia Regional Studies Program est ouvert en 1947 à l’université de Pennsylvanie sous la direction du sanskritiste Norman Brown (1892-1975) qui est alors directeur du Department of Oriental Studies. Daniel Thorner, Assistant Professor à Pennsylvanie en 1948-1951, participe à ce programme, ainsi qu’Alice Thorner, sa femme, qui était alors Executive Secretary pour le Joint Committee on Southern Asia of the American Council of Learned Societies and of the Social Sciences Research Council. Tout cela donnait aux Thorner une très bonne connaissance des milieux indianistes américains auxquels ils participaient chacun à sa manière.

Mais revenons aux études indiennes aux États-Unis. Le fait comparatif marquant, par rapport à la France, est qu’aux États-Unis les enseignements de langues anciennes et modernes sont dispensés conjointement avec les disciplines de sciences sociales dans les mêmes centres. En France les enseignements de langues sont divisés entre les institutions selon qu’il s’agit des langues anciennes (facultés des lettres, EPHE IVe section) ou modernes (INALCO). L’EPHE VIe section n’a pas poursuivi le recrutement de sanskritistes après le départ de Robert Lingat, spécialiste du droit hindou.

La venue de Daniel et Alice Thorner à la VIe section a ouvert les chercheurs français aux visiteurs américains et indiens. Leur maison est vite devenue un lieu de sociabilités sans pareil pour qui s’intéressait à l’Inde, jusqu’à la disparition d’Alice Thorner en 2005.

De mémoire, j’ai entendu dire que ce sont les Thorner qui auraient suggéré à Louis Dumont de compléter le nom du Centre d’études indiennes pour y inscrire la mention Asie du Sud (South Asia), afin d’accroître la visibilité du centre dans le monde anglo-saxon. Mais en France, la notion d’« Asie du Sud » demeure mal comprise.

Catherine Clémentin-Ojha : Merci de ces informations qui nous éclairent de manière comparative sur l’originalité du projet de centre d’études indiennes en France, à l’EPHE VIe section, au milieu des années 1950.

Notes

1

J’ai consulté les dossiers sur le Centre Inde des Fonds Velay et Heller et les procès-verbaux des Conseils scientifiques de l’EHESS du Service des Archives de l’EHESS. Je suis reconnaissante à Nicolas Azam du Service des archives de l’EHESS pour sa disponibilité et son assistance. J’ai aussi consulté le Fonds Archives du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS). Je remercie Rémy Delage (CNRS-CESAH) d’avoir mis à ma disposition cette documentation qui est en cours de catalogage sur Didomena.ehess.fr (citée dans ces pages sous « Archives CEIAS » avec le numéro de la vue). Je suis enfin très redevable pour leurs observations sur cette présentation, ainsi que pour les échanges que j’ai eus avec eux à son sujet, à Vanessa Caru, Philippe Casella, Rémy Delage, Marie Fourcade, Olivier Herrenschmidt, Jean-Claude Galey, Roland Lardinois, Denis Matringe, Jean-Luc Racine.

2

Marcel Fournier, La Maison des sciences de l’homme de Paris. Une utopie braudélienne réalisée (1963-2005), Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2023, chapitre 1, §77. https://books.openedition.org/editionsmsh/61136. Voir aussi Brigitte Mazon, Aux origines de l’École des Hautes études en Sciences Sociales. Le rôle du mécénat américain (1920-1960), Paris, Éditions du Cerf, 1988 ;Ioana Popa, « Aires culturelles et recompositions (inter)disciplinaires. La VIe section de l’EPHE et les études sur l’espace russe, soviétique et est-européen », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 210, 2015, p. 60-81. Sur le rôle déterminant de Clemens Heller, voir Patrick Fridenson « Clemens Heller et les échanges transatlantiques dans le domaine des sciences sociales et des institutions de la recherche », Relations internationales, n° 181, 2020, p. 65-85 ; Joachim Nettelbeck, Spielraum: Clemens Heller und die Wissenschaft, Bielefeld, UniversitätsVerlagWebler, 2025, ainsi que dans ce même Atelier « Joachim Nettelbeck, l’EHESS et la MSH. Perspectives institutionnelles et contextes internationaux ».

3

Les archives n’ont livré à ce jour aucun acte de fondation du Centre d’études indiennes. Le plus ancien document le mentionnant date de novembre 1959. Toutefois on trouve encore en octobre 1960 un document signé de Louis Dumont au nom du Groupe d’études indiennes. Voir Archives de l'EHESS, Fonds Heller 361 EHE/42. Je remercie Rémy Delage pour ces précisions.

4

Devenue Fondation de la maison des sciences de l’Homme (FMSH) après la création de diverses Maisons des sciences de l’Homme en province.

5

Ce mode d’organisation est plus d’une fois souligné par Fournier 2023. Voir également dans ce même Atelier l’entretien avec Joachim Nettelbeck déjà signalé.

6

Rapport annuel (de Louis Dumont) : 1.3.1968-1er mars 1969. Archives CEIAS vue 27.tif.

7

Voir Marcel Fournier, La Maison des sciences de l'Homme de Paris. Une utopie braudélienne réalisée (1963-2005), Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2023,, chapitre 7, 8, 9 et 10.

8

Marcel Fournier, La Maison des sciences de l’Homme de Paris. Une utopie braudélienne réalisée (1963-2005), Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2023, chapitre 7, § 58.

9

Jean-Luc Racine (1992-2002), puis France Bhattacharya et Véronique Bouillier (2005-2009).

10

Rapport scientifique juin 1967. Archives CEIAS vue 03.tif.

11

Rapport d’activité. Rapport scientifique au 1er juillet 1968. Archives CEIAS vue 22.tif.

12

Voir note 1 sur le Fonds Archives du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud.

13

Marcel Fournier, La Maison des sciences de l’homme de Paris. Une utopie braudélienne réalisée (1963-2005), Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2023, chapitre 5, §35.

14

Rapport d’activité 1971-1974. Archives CEIAS vue 80.tif.

15

« […] la présence active parmi nous de deux népalisants, M. Gaborieau et P. Sagant, l’attention que porte D. Thorner au Pakistan et au Bangladesh, le fait que nous venons de nous adjoindre un historien, E. Meyer, qui travaille sur Srilanka (Ceylan) nous ont conduits à modifier l’intitulé de notre laboratoire. Le nouvel intitulé couvre toute l’aire qui se trouve effectivement représentée, en gardant à l’Inde la prépondérance qui lui revient de fait et de droit. Corrélativement – et la disparition du regretté Robert Lingat (voir rapport de juin 1972) ainsi que le retrait de Lucien Bernot du laboratoire ont été pour beaucoup dans cette orientation – , nous avons abandonné pour le moment toute perspective d’extension vers les pays indianisés d’Asie du Sud-Est. » Rapport d’activité 1971-1974. Archives CEIAS vue.82.tif. Je remercie Rémy Delage pour avoir attiré mon attention sur ce passage.

16

Sur la question du partage des espaces de l’immeuble du 54 boulevard Raspail entre la MSH et l’EHESS, non sans tension, et sur leur difficile cohabitation, voir Fournier 2023, chapitre 6.

17

EHESS. Conseils scientifiques. Procès-verbal du 9 février 1999/CS n° 14/200EHE 175. Présentation du Centre de l’Inde et de l’Asie du Sud par son directeur (Marc Gaborieau).

18

Le Conseil scientifique de l’EHESS a donné son accord le 22 septembre 2022 ; son Conseil d’administration le 14 octobre 2022. Le CNRS a entériné la création de l’UMR 8077 – CESAH par lettre de la directrice de l’lnstitut national des sciences humaines et sociales du 8 décembre 2022. Je remercie Rémy Delage pour ces informations.

19

Ces deux instituts font partie du réseau français de coopération d’unités mixtes de recherche à l’étranger (UMIFRE) placées sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du Centre national de la recherche scientifique.

20

Le Centre Inde a été dirigé successivement par Louis Dumont (1955-1969), Madeleine Biardeau (1970-1982, assistée de 1974 à 1978 par des délégués à la direction : Marc Gaborieau, Jean-Claude Galey, Charles Malamoud, Jacques Pouchepadass et Francis Zimmerman, et de 1978 à 1982 par Catherine Thomas, co-directrice) ; Eric Meyer (1983 à 1991, assisté de 1983 à 1987 par Jean-Claude Galey, directeur adjoint) ; Claude Markovits (1991 à 1995); Marc Gaborieau (1995 à 2001, assisté en 2001 par Denis Matringe, directeur adjoint) ; Denis Matringe (2002 à 2009). À partir de 2010, la direction du CEIAS est devenue collégiale. S’y succédèrent Aminah Mohammad Arif, Loraine Kennedy, Blandine Ripert, Stéphanie Tawa-Lama (de 2010 à 2013) ; Marie Fourcade, Caterina Guenzi, Corinne Lefèvre, Ines G. Županov (de 2014 à 2018) ; Michel Boivin, Vanessa Caru (remplaçant Emmanuel Francis fin 2019), Rémy Delage, Zoé Headley (de 2019 à 2023). À partir de 2023, le CESAH, résultat de la fusion du Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS) et du Centre d’Études Himalayennes (CEH), fut dirigé par Tristan Bruslé et Anne Castaing (2023-2025). Olivia Aubriot et Raphaël Voix les remplaceront en janvier 2026.

21

EHESS. Conseils scientifiques. Procès-verbal du 26 mai 1975, n° 10, rapport sur les centres « aires culturelles » établi par Lucien Bernot et Nathan Wachtel, lu par le premier (ci-après « rapport Bernot 1976 »).

22

Rapport Bernot 1976, p. 8.

23

Rapport Bernot 1976, p. 2.

24

Rapport Bernot, p. 4. À noter : si l’articulation recherches-documentation était bien soulignée, était passé sous silence l’objectif du Centre Inde de développer une recherche en sciences sociales fondée à la fois sur les données de terrain et sur les textes classiques.

25

Rapport Bernot 1976, p. 3.

26

Ils sont bien mis en perspective dans une contribution substantielle (encore inédite) de Cécile Vidal au grand débat sur les aires culturelles du 15 février 2019 à l’EHESS sous le titre « Histoire et aires culturelles ».

27

Rapport scientifique 1986-1990 (144 pages), Archives CEIAS vue 376-519.tif.

28

Il s’agissait alors des sections 33 : « Mondes modernes et contemporains » ; 34 : « Sciences du langage » ; 35 : « Philosophie, littératures, arts » ; 41 : « Mathématiques et interactions des mathématiques » et 44 : « Langues et civilisations orientales », laquelle était la section principale.

29

Rapport scientifique 1986-1990 (144 pages), Archives CEIAS vue 379-380.tif.

30

Le document dans lequel Clemens Heller présente son projet de regroupement est classé dans la chemise « Centre indien – Dossier de V. Alleton 1972-1976 », dossier « Fonctionnement du Centre d’études indiennes », Fonds Clemens Heller 361 EHE/42 (Archives de l’EHESS). Viviane Alleton, enseignante-chercheuse en linguistique chinoise à la VIe section (puis à l'EHESS) est une proche collaboratrice de Clemens Heller à la division des aires culturelles de la MSH (voir Redouane Djamouri, « In memoriam Viviane Alleton », Etudes chinoises, vol. XXXVII, n° 2, 2018, p. 15-26).

31

Le risque de fractionnement intellectuel induit par la multiplication des Centres aires culturelles, note Patrick Fridenson, a été souligné au milieu des années 1960 par Charles Morazé : « Tout eût pu être plus effectif si les grands efforts de Clemens Heller et l’autorité de Fernand Braudel avaient obtenu la constitution d’un vaste ensemble de documentation et d’analyse sur les aires culturelles ». Patrick Fridenson « Clemens Heller et les échanges transatlantiques dans le domaine des sciences sociales et des institutions de la recherche », Relations internationales, n° 181, 2020, p. 73-74.

32

Heller révélait le fonds de sa pensée en concluant : « Par ailleurs l'intérêt suscité dans les milieux universitaires français et indiens par le colloque franco-indien qui s'est tenu en décembre 1973 à la MSH sous l'égide d'un certain nombre de personnalités françaises et de l'entourage immédiat de Madame Gandhi laisse augurer des possibilités de coopération scientifique entre la France et l'Inde ». Deux ans auparavant, en novembre 1971, Clemens Heller avait reçu à la MSH Indira Gandhi, alors que le Premier ministre de l’Inde était en visite officielle en France.

33

Madeleine Biardeau, directeur d'études pour les religions de l'Inde à la VIe section de l'EPHE depuis 1960, a succédé à Louis Dumont en 1970 (voir Lyne Bansat-Boudon et Charles Malamoud, « Madeleine Biardeau », Dictionnaire prosopographique, 2018, https://prosopo.ephe.psl.eu/madeleine-biardeau)

34

Lettre à Viviane Alleton, chemise « Centre indien – Dossier de V. Alleton 1972-1976 », dossier « Fonctionnement du Centre d’études indiennes », Fonds Clemens Heller 361 EHE/42 (Archives de l’EHESS).

35

Quelque 35 000 monographies imprimées, 445 titres de périodiques, 270 cartes géographiques, 130 films, 60 enregistrements sonores (je remercie Rémy Delage pour ces informations).

36

Marc Gaborieau, anthropologue, directeur de recherche au CNRS et directeur d’études cumulant à l’EHESS.

37

Note interne de la future direction collégiale du CEIAS de mars 2010. Le changement proposé entendait aussi régler l’absurdité géographique d’un nom qui donnait à penser que l’Inde n’était pas en Asie du Sud.

38

Procès-verbal du Conseil scientifique de l’EHESS du 14 septembre 2010/ CS n° 13/200EHE 286.

39

Note interne de Denis Matringe de septembre 2011.

40

La « formation aux sciences sociales à partir des aires culturelles » est considérée, « à l'EHESS, comme l'un des trois accès possibles au domaine (avec les disciplines et les thématiques interdisciplinaires) », voir la présentation du master, https://www.ehess.fr/fr/master

41

Les documents proviennent du fonds Louis Velay (1920-1975), sous-directeur d’études, administrateur de l’EPHE VIe section depuis 1954 : archives EHESS, fonds 101 EHE, dossier « Centre d’études indiennes de sciences sociales M. L. Dumont » ; j’ai puisé des informations complémentaires dans les fonds Clemens Heller 361 EHE 42 et EHE 43. Je remercie Nicolas Azam de nous avoir facilité l’accès aux archives de l’EHESS et Catherine Clémentin-Ojha qui m’a sollicité pour présenter cette documentation. Rémy Delage m’a communiqué d’autres rapports de Louis Dumont et relu aussi ce travail ainsi qu’Olivier Herrenschmidt et Marie Fourcade que je remercie pour leurs précisions.

42