On dispose, grâce surtout aux chroniqueurs ottomans, de nombreux récits de la mort des sultans. On peut donc se faire une idée des faits, mais aussi des mentalités et de la signification de ces décès pour les serviteurs et les sujets de la Porte. Tel est l’objet de cette notice, où, après avoir esquissé la nature du pouvoir, j’envisagerai les conséquences politiques du décès du souverain, en évoquant la période « classique », puis les évolutions entraînées par les crises du XVIIᵉ siècle. J’analyserai ensuite d’un point de vue politique les obsèques impériales et en m’interrogeant brièvement pour finir sur la signification morale et sacrée de ces décès particuliers. Car, bien que devenu par la mort un musulman comme un autre, le sultan défunt avait un destin post-mortem sortant de l’ordinaire, pour le meilleur et pour le pire. Le XIXᵉ siècle – le siècle des « réformes » (Tanzimat) marqué par une rapide évolution politique et sociale – se distingue si fortement des précédents qu’il m’a paru préférable de m’en tenir aux XIVᵉ-XVIIIᵉ siècles.

Carte de l'Empire ottoman.

La tombe (türbe) du sultan Selim II (1524–1574).

Source : http://turkisharchaeonews.net/object/sultan-mausoleums-near-hagia-sophia-istanbul

La nature du pouvoir sultanien

Jusqu’au début du XVIIᵉ siècle, presque tous les sultans moururent sur le trône. Leur décès avait donc des conséquences politiques, dont la nature est intimement liée à celle du pouvoir souverain.

On soulignera d’abord l’importance de l’idée dynastique même. La « maison d’Osman » (al-i Osman), avec ses nombreux « esclaves » (kul) sans autre attache, dévoués au chef de famille et formant les cadres militaro-administratifs de l’État, pourrait être comparée aux maisons mamlouks de l’Égypte médiévale. Mais alors que ces dernières rivalisaient entre elles, la famille ottomane n’avait pas, ne pouvait pas avoir de concurrente. Bien plus, très tôt, elle conçut comme indivisibles son pouvoir et son territoire : pas d’apanages réservés à des princes et précipitant la décomposition d’un empire. Quand, en pleine guerre civile à la fin du XVᵉ siècle, le prince Cem proposa à son frère Bayezid un partage des domaines, le sec refus opposé à cette tentative désespérée était prévisible.

L’histoire ottomane est donc celle d’une dynastie. Rien de plus normal, pour un empire multiculturel, multiethnique et multi-religieux s’étendant sur trois continents, qui certes développa une civilisation et une culture communes à ces populations diverses, mais qui ne pouvait se définir que par la famille régnante. Les Ottomans savaient que les Occidentaux les appelaient « turcs », cependant si la dynastie était turque (mais aussi et surtout musulmane) et parlait le « turc » (türkçe), leur empire était celui de la famille d’Osman. Quant aux populations, arabes, arméniennes, turques ou autres, chrétiennes, musulmane ou juives, elles reconnurent – au moins jusqu’à la fin du XVIIIᵉ siècle – la légitimité de la dynastie et lui furent dans l’ensemble fidèles, même quand elles se révoltaient contre le gouvernement, voire contre le souverain.

Cette pluriséculaire stabilité dynastique n’alla pas sans crises ni évolutions, bien entendu. Après une sorte de cogestion familiale dans les premiers temps obscurs, qu’on ne fait que deviner à travers une documentation lacunaire et tardive, vint le temps d’un monarque tout puissant, tendant à se renfermer dans une solitude de dieu caché, puis celui de souverains dévalorisés représentant la dynastie plus qu’eux-mêmes : cette dernière évolution, qui apparaît au début du XVIIᵉ siècle, fut pour une part la conséquence politique de certaines morts royales – j’y reviendrai. On peut néanmoins souligner ici que ce processus de la seconde moitié de l’ère ottomane est lié à la recherche tâtonnante d’une solution à un problème essentiel, celui de l’absence d’une règle automatique de succession au trône.

En effet, si la « maison d’Osman » était sans conteste légitime, elle ne pouvait gérer ses « territoires bien gardés » et le troupeau de ses sujets (reaya, littéralement « ouailles ») que par le biais d’un chef de famille, maître de la maison et de ses esclaves. Or, conformément à de vieilles traditions turco-mongoles, tout descendant mâle par les hommes avait droit au trône : à la mort du souverain, ses oncles, frères, fils et petits fils, neveux ou petits neveux pouvaient légitimement concourir. Celui qui l’emportait était légitime, car sa victoire manifestait qu’il jouissait du kut, d’une baraka d’essence divine. En somme, il revenait à Dieu de choisir le souverain. Cette conception pouvait provoquer des crises majeures, voire des guerres civiles. Les Ottomans en étaient conscients. Mais, longtemps, ils ne purent se résoudre à instaurer un système de succession qui, en instituant une automaticité et en laissant plus de champ à la volonté des hommes, nierait le pouvoir absolu de Dieu.

On comprend qu’un souverain ainsi désigné était bien plus qu’un simple chef de gouvernement. « Le souverain, écrit Jean-Paul Roux à propos des Turcs anciens et médiévaux, a une valeur universelle : il est un microcosme ; le bonheur qui l’atteint atteint tout son peuple, le malheur qui le frappe rejaillit sur tout son peuple. Dès une époque ancienne (au moins dans les inscriptions), les textes nous montrent clairement que si le qagan meurt, le peuple turc meurt »1. Sur ce point, les Ottomans sont bien les héritiers des Turcs anciens : à la mort de Mehmed II en 1481, selon la formulation d’Ibn Kemal, « le palais de la permanence du monde étant en ruine et dévasté, les piliers du bâtiment étaient sens dessus dessous comme des ruines et, de ce fait, le cœur solide du peuple de l’islam et peut-être la ferme colonne vertébrale de toute l’humanité était brisée »2. Et quand Selim II en 1566, monté sur le trône à Istanbul, rejoint enfin l’armée à Belgrade, le grand-vizir soulagé s’écrie, à en croire Selaniki : « La vie est revenue à notre corps mort ! »3. Même mineur, même fou – on en recense deux cas –, même dépourvu de pouvoir réel, le sultan était celui qui donnait son sens et sa raison d’être à la dynastie, à l’Empire, au monde entier, où chaque être et chaque chose devait trouver sa place dans un ensemble harmonieux auquel il présidait par sa seule existence : il était le garant de « l’ordre du monde » (nizam-ı alem), « l’ombre de Dieu sur la terre », « l’unique soleil du sultanat ». Il savait tout, et chacun pouvait avoir recours à sa justice : la « tour de justice » du palais de Topkapı, à Istanbul, qui dominait « les deux mers et les deux terres », en était le visible symbole. Ses actes n’engageaient que lui, qu’il s’agît de nomination ou de traités internationaux, en sorte qu’il fallait les renouveler quand il disparaissait. Toute action publique s’éteignait avec lui ; sans lui, pas d’ordre possible. Les esclaves de sa porte, enfin, les kapı kulları, n’avaient plus de maître à sa disparition. La métaphore de la clef de voûte rend bien l’importance symbolique de cette position : si l’on retire cette pierre placée au plus haut d’une coupole, tout s’effondre. Un géomancien du XVIᵉ siècle, sous la plume de Selaniki, propose une image qui va dans le même sens, évoquant la situation de Soliman le Magnifique, qu’il pressent fatale : « Que le malade recouvre la santé est pratiquement exclu, comme si par exemple le pilier de la tente se brise et qu’elle repose sur un demi pilier. On apporte un nouveau pilier et on le place, en sorte que toute la tente est bien établie »4. Le pilier brisé et la tente effondrée sont présages de mort dans le folklore anatolien, mais le devin mettait bien plus sous ces paroles de mauvais augures, qui lui valurent du reste un mauvais sort : le grand vizir fit rechercher et exécuter cet homme qui parlait trop.

L'intronisation du sultan Selim Iᵉʳ (1466-1520) ainsi que son portrait.

Portrait de Soliman le Magnifique.

Comment se manifestait le kut qui donnait à un membre de la famille cette place prééminente ? Autrement dit, quel rite faisait d’un prince un sultan ? C’est le cülus, le fait de s’asseoir ou d’être assis sur le trône, en présence de dignitaires et d’une population plus ou moins nombreuse. Quand, en 1603, les notables arrivant devant la Porte de félicité (qui sépare la deuxième cour du Palais de la troisième, privée) y virent le trône et qu’apparut, non pas Mehmed III, mais son fils Ahmed Iᵉʳ, ce fait accompli signifia pour eux, sans l’ombre d’un doute, que ce dernier était désormais le sultan. En l’occurrence, ceci impliquait aussi la mort de son père. Mais il est caractéristique que, dans un moment de grave crise politique, en 1687, les soldats rebelles ne demandèrent pas la déposition de Mehmed IV, mais l’intronisation de Süleyman II : celle-ci ferait de lui le sultan et c’est par voie de conséquence seulement que Mehmed perdrait sa légitimité. De même, en 1481, face aux désordres provoqués par la mort de Mehmed II alors que ses fils étaient loin de la capitale, İshak Paşa calma la situation en faisant monter le trône le jeune Korkud, fils du futur Bayezid II. Tous savaient que ce n’était qu’un intérim, mais en attendant que son père Bayezid pût à son tour monter sur le trône dans le Palais, Korkud était sultan de plein droit et cela suffisait pour que tout rentrât dans l’ordre : on avait monté la tente sur un nouveau pilier, fût-il provisoire.

Miniature représentant Bayezid II.

Source : http://www.wikiwand.com/en/Bayezid_II

L'intronisation de Soliman Le Magnifique.

Le cérémonial comportait d’autres éléments. Le principal était la beyat, par laquelle des dignitaires de plus en plus nombreux, dans un protocole de plus en plus raffiné, faisaient acte d’obédience au nouveau sultan après sa montée sur le trône. À dire vrai, Colin Imber a montré que cette cérémonie, si elle finit par être une partie intégrante du rite d’intronisation et par porter ce nom invoquant un pacte entre les participants et un sultan peu à peu assimilé à un calife, fut d’abord cérémonie de condoléances et de félicitations5. Elle pouvait du reste être répétée à toutes occasions et l’on vit avec le temps des beyat intimes réservées au personnel des appartements privés du Palais, précédant le cülus lui-même. Des considérations similaires peuvent être faites à propos du pèlerinage au mausolée d’Ebu Eyyub, sur lequel je reviendrai. Ainsi, au bout du compte, c’est sur la montée sur le trône qu’il faut insister, sur le cülus, qui seul manifestait le kut et faisait le souverain : on ne déposait pas un sultan ; un sultan n’abdiquait pas ; c’est l’arrivée d’un nouveau prince sur le trône qui faisait le changement de règne, que le souverain précédent fût mort ou non.

Questions politiques 1. Secret et fratricide

Le contexte qui vient d’être décrit entraînait mécaniquement un certain nombre d’éléments de crise lors de la disparition d’un sultan.

Avant même son trépas, la maladie du souverain constituait un grave problème politique. En raison de sa nature symbolique, le sultan devait être visiblement fort. Sa faiblesse du reste était une raison suffisante pour qu’il fût remplacé, un nouveau cülus suffisant à lui faire perdre son statut. Tel semble avoir été le sort d’Osman Iᵉʳ, le fondateur éponyme de la dynastie, et c’est assurément l’argument qui permit à Selim Iᵉʳ de monter sur le trône en 1512, avec le consentement contraint de son père Bayezid II : « Notre padichah est vieux et malade, criaient les janissaires, nous voulons Selim à sa place »6. Soliman le Magnifique craignit un sort semblable et élimina son fils Mustafa, soupçonné d’intriguer contre lui. Aussi le sultan régnant devait-il montrer sa vigueur, chevauchant de préférence un fringant étalon, même quand la maladie aurait dû l’en empêcher : Soliman épuisé lors de sa dernière et fatale campagne se montrait aux étapes à cheval. Deux siècles plus tard, en 1757, à un moment pourtant où le poids politique du sultan s’était infiniment réduit, Mahmud Iᵉʳ se contraignit à aller à cheval assister à la prière de vendredi ; c’était au dessus des ses forces et il mourut sur le chemin du retour. Il importait donc de dissimuler le mal, en donnant à voir un souverain apparemment en bonne santé, ou au contraire, quand son état ne lui permettait plus de montrer une contenance rassurante, en le cachant : Mehmed II en 1481, Selim Iᵉʳ en 1520, se déplaçaient au fond de leur voiture. Ce n’est plus le mal qu’on dissimulait désormais, mais sa gravité. Cependant on pouvait afficher la perpétuation de la bonne marche des affaires de l’État sous le contrôle du souverain, en organisant des conseils (divan) et en continuant à traiter des affaires comme si de rien n’était.

Le secret de la maladie n’était que le prélude au secret entourant la mort du sultan. La nécessité symbolique de cette attitude est évidente au regard du statut cosmique du souverain. On l’a dit, en l’absence d’un membre de la famille régnante sur le trône, l’univers est sens dessus dessous et nul n’a plus autorité pour remettre de l’ordre en émettant des firmans. Les choses ne reprennent un cours normal ou, plus exactement, possible qu’après l’intronisation du nouveau sultan. Or, jusqu’à la fin du XVIᵉ siècle, celui-ci est pratiquement toujours absent, que la mort ait eu lieu en déplacement ou en campagne, ou encore au Palais à Istanbul. Il fallut en 1566 une quarantaine de jours pour que la nouvelle de la mort de son père parvînt du front en Hongrie à Selim II dans la province anatolienne qu’il gouvernait, puis pour que, avec un détour par Istanbul où il procéda à son intronisation, il pût se présenter à Belgrade en sultan régnant et prier devant la dépouille de son père.

Des exigences plus matérielles imposaient le secret, à commencer par le risque de guerre civile. Le mode de succession, tel qu’il a été décrit, faisait de ces conflits internes un danger constant en cas d’affaiblissement du pouvoir, réel ou supposé, notamment quand le sultan était vieillissant. La capture de Bayezid Iᵉʳ par Tamerlan en 1402, puis sa mort en captivité, entraînèrent un conflit entre ses fils qui dura une décennie et traumatisa durablement les Ottomans, dès lors extrêmement attachés au bon ordre et à la paix civile. Ce qui n’empêcha pas, à la fin du règne de Bayezid II, une crise politique et militaire non seulement entre ses héritiers, mais encore entre lui-même et son fils Selim. Vers la fin de son règne, Soliman dut lui aussi régler par les armes l’opposition entre les deux fils qui lui restaient : Selim, qui l’emporta avec son aide, et Bayezid, qui fuit en Iran safavide et fut finalement livré et exécuté. A fortiori le décès du sultan pouvait entraîner une guerre civile entre ses héritiers, favorisée le cas échéant par l’ennemi : l’empereur byzantin appuya la contestation armée des frères de Murad II monté sur le trône en 1421 et, trente ans plus tard, menaça imprudemment le jeune Mehmed II d’en faire autant. À la mort de ce dernier en 1481, ses fils Bayezid et Cem se livrèrent à un conflit armé qui se termina par la défaite du second, lequel fuit à Rhodes et mourut en 1495 à Rome, otage de puissances chrétiennes d’Occident et constituant un danger dont Bayezid II dut tenir compte.

Le sultan Bayezid prisonnier de Tamerlan.

Source : https://histoireislamique.wordpress.com/category/le-sultanat-et-califat-ottoman/page/21/

Une autre hantise était liée à l’organisation du pouvoir politico-militaire. Les kul de la maison d’Osman étaient les esclaves du chef de la famille, autrement dit du sultan régnant et de nul autre. Ils n’avaient, en théorie en tout cas, aucune autre attache d’aucune sorte et, le maître disparu, ne devaient plus rien à personne. Aussi pouvait-on craindre que les janissaires et les troupes de cavalerie de la Porte ne se livrassent à de gravissimes désordres. Cette inquiétude, à dire vrai, ne se réalisa qu’une fois, à la mort de Mehmed II en 1481. Les circonstances étaient du reste particulières, car les hommes étaient furieux de ce qu’on leur avait caché le décès du sultan, en partie pour des raisons politiques : le grand vizir Karamani Mehmed Paşa fut en effet soupçonné de favoriser le prince Cem et, en tout cas, il avait choisi d’informer les deux princes au plus vite, alors que la troupe était plutôt favorable à Bayezid. Quoi qu’il en soit, les hommes assassinèrent le vizir et mirent la capitale à sac. Ils ne furent calmés, on s’en souvient, que par l’intronisation de Korkud, le fils de Bayezid II, en attendant que celui-ci pût lui-même monter sur le trône. Ces faits ne se reproduisirent plus. Les mesures de précaution prises à la mort de Murad III et Mehmed III, dans la seconde moitié du XVIᵉ siècle, visaient d’autres milieux dangereux et les janissaires, de leur côté, se révoltèrent plus d’une fois par la suite sans avoir besoin pour cela de la mort du souverain. Mais le précédent de 1481 demeura dans les mémoires et influa sur les décisions des responsables qui durent par la suite gérer ces moments difficiles.

Une autre raison de garder le secret dut également jouer : la crainte que l’ennemi ne fût tenté de profiter de la situation. C’est un souci que signale le chroniqueur grec Doukas à propos des décès de Mehmed Ier (1421) et Murad II (1451), qui est clairement exprimé par Feridun – dont la chronique est celle d’un témoin de première main, puisqu’il était le secrétaire privé du grand vizir – concernant celui de Soliman mort durant le siège de Szigetvár en 1566, et qui dicta également la conduite du grand-vizir Koca Sinan Paşa sur le front hongrois à l’annonce du décès de Murad III en 1595.

Portrait de Mehmed II.

Enfin, bien entendu, la maîtrise du secret pouvait donner un avantage politique : ne nous étonnons pas si, à la mort de Murad III, les autorités du Harem et la reine-mère firent en sorte d’avertir l’héritier Mehmed sans informer les vizirs et autres membres du divan, qui au demeurant surent bientôt la nouvelle par leurs propres moyens.

On ne s’étendra pas ici sur les techniques mises en œuvre pour assurer le secret. Il s’agissait d’abord de cacher le cadavre : je reviendrai sur ce point plus bas. Pour le reste, comme dans les jours d’agonie qui avaient précédé, le principe était d’agir comme d’habitude, comme si tout était normal. L’affichage de la gravité de la maladie devenait à son tour un leurre, le va-et-vient des médecins et les confections de médicaments visant à prouver que le sultan était vivant, puisqu’on le soignait. On tenait des conseils lors desquels des décisions étaient prises, et d’abord ce qui touche les hommes au premier chef : les gratifications et nominations, qui impliquaient l’émission de documents qui étaient des faux. Aussi un des premiers actes de Selim II fut-il d’avaliser tous les actes émis au nom de son père décédé. Les cérémonies exigées par le calendrier devaient être organisées comme d’habitude, comme l’anniversaire du Prophète (Mevlud) dans le camp de Szigetvár en 1566. On pouvait même aller jusqu’à des pantomimes macabres, faisant bouger la main du cadavre de Mehmed Iᵉʳ pour lui donner l’apparence de la vie, plaçant dans la voiture mortuaire de Soliman un homme chargé de remuer le turban du défunt comme s’il saluait, sans parler de l’emploi d’un sosie… Les mesures prises par le grand vizir Sokollu Mehmed Paşa à la mort de Soliman furent un festival d’ingéniosité. On pourrait être tenté d’en attribuer la paternité aux chroniqueurs. Mais outre que ceux-ci, Selaniki ou Feridun, sont des témoins de première main bien informés, les archives du Palais de Topkapı conservent une note attribuable au grand-vizir, où il envisage la tenue du Mevlud et la nécessité de distribuer des sucreries à la troupe, mais aussi la confection de bottes pour faire croire que le sultan, déjà décédé à ce moment, hivernera à Buda.

Il y avait donc toujours une bonne raison de tenir secret le décès du souverain et mille méthodes pour le faire. Pourtant, ne nous laissons pas leurrer par ces récits, même s’ils sont véridiques : il n’est de secret si soigneusement entretenu qu’il ne finisse par être révélé. De même que les vizirs de Murad III apprirent sa mort, fût-ce avec un peu de retard, de même l’atmosphère dans le camp de Soliman provoqua bientôt un doute chez les hommes – l’imprudent pronostic du géomancien le montre et Selaniki en fait clairement état – et bientôt des certitudes confirmées par des nouvelles arrivées de la capitale. Aussi, quand, rassuré par l’arrivée prochaine de Selim II, le grand-vizir annonça le décès, provoquant de soudaines et rituelles manifestations de deuil, « vraiment, il n’était plus resté personne pour ignorer le trépas du défunt »7. Autrement dit, la troupe en était venue à partager le secret et, par son apparente crédulité, à contribuer à l’entretenir. Auto-contrôle visant à éviter la répétition des drames de 1481 ? Peut-être. Mais en écrivant que les soldats « n’estimaient pas convenable de divulguer le secret »8, donne à entendre que ce secret, désormais intériorisé, était devenu un rite.

Si la ritualisation du secret pouvait contribuer à éviter la violence de la crise provoquée par la mort du sultan, le risque d’une guerre civile demeurait fort, dès lors que les Ottomans ne concevaient pas qu’on pût nier le caractère divin du choix du souverain. À ce problème fut trouvée une solution originale, connue sous le nom de « loi du fratricide ». Un sultan pouvait – Soliman nous en a donné deux exemples – condamner à mort en toute justice un prince coupable de rébellion. Plus délicat à justifier, en général par l’idée que le bien commun peut justifier un mal privé, le « fratricide » consistait à éliminer systématiquement tout concurrent potentiel du nouveau souverain, ses fils mis à part. Murad Iᵉʳ fit ainsi mettre à mort un fils de son frère trouvé dans la ville de Biga, qu’il venait de conquérir. La première application présentée comme telle par les chroniqueurs eut lieu sur le champ de bataille de Kosovo, en 1389, au bénéfice de Bayezid Iᵉʳ, que certains auteurs exonèrent d’un acte qu’il n’aurait pas suscité lui-même. Il ne s’agit pas encore d’une pratique automatique, puisque Murad II se borna à aveugler ses frères, selon une technique imitée des Byzantins. Mehmed II en revanche élimina le seul frère qui lui restait, un nourrisson. Six mois après son intronisation, Bayezid II, aux prises avec son frère Cem, fit discrètement tuer le fils de celui-ci. Mais ce même Bayezid obtint de Selim Iᵉʳ, quand il lui succéda, de ne pas supprimer ses frères et neveux. Selim tenta de respecter sa promesse, mais la situation politique le conduisit à les éliminer tous, même ceux qui avaient donné des gages de fidélité. Désormais, le fratricide fut une règle haïssable, mais admise comme inévitable : Soliman, fils unique, en fut exonéré, mais on en parlait sous son règne comme d’une chose allant de soi. Selim II n’avait pas non plus de concurrent en 1566. En revanche les accessions au trône de Murad III et Mehmed III, en 1574 et 1595, furent marquées par l’exécution systématique de leurs frères. Ces mises à mort, insupportables pour la population comme pour les souverains, étaient légales, justifiées par la « loi » du fratricide : un texte ayant les caractéristiques d’une fatwa qu’on trouve dans le code de Mehmed II, mais dont on a toutes raisons d’estimer qu’il fut interpolé par la suite, vraisemblablement au début du règne de Soliman, qui pouvait ainsi justifier son terrible père et faciliter la voie à ses propres successeurs.

Intérieur de la mosquée de Soliman.

Questions politiques 2. Le séniorat et la désacralisation du sultan

À la fin du XVIᵉ siècle, un certain équilibre avait donc été trouvé qui permettait, fût-ce par des pratiques moralement insoutenables, d’assurer une transmission du trône sans crise politique majeure tout en préservant les bases de la légitimité ottomane. L’abandon progressif de l’envoi des princes en province, en sorte que tous étaient à portée de main au Palais, complétait les effets radicaux du fratricide. Désormais, la mort d’un souverain ne devait plus être l’occasion d’une crise majeure : non seulement la concurrence n’était plus possible, mais il n’y avait plus lieu de tenir le décès secret des jours ou des semaines durant. Une bonne illustration de ce nouvel état des choses est fournie par le déroulement, rapporté plus haut, de l’intronisation d’Ahmed Iᵉʳ en 1603, fait accompli annonçant dans un même temps aux dignitaires que l’ancien sultan était mort et que le nouveau était en place.

Pourtant ces mêmes mesures allaient progressivement modifier de fond en comble l’équilibre des pouvoirs et le système successoral ottoman. En effet, Ahmed Iᵉʳ était un enfant de treize ans en 1603. Par prudence, pour ne pas risquer d’éteindre la dynastie, ou parce qu’il fut estimé trop jeune pour ordonner un meurtre politique, on laissa subsister son oncle Mustafa. À la mort d’Ahmed Iᵉʳ, en 1617, il y avait donc un choix à faire entre des princes de deux générations se trouvant tous au Palais. L’ainé de ses fils, Osman, n’ayant que 13 ans, on choisit Mustafa. On peut considérer que, quel que fût le processus suivi, le prince arrivé sur le trône était celui qui jouissait du kut divin. Pourtant, il est clair qu’en 1617, plus que Dieu, ce sont des hommes qui firent un choix, aussi rationnel que possible : des dignitaires appelés « ceux qui lient et délient », formule désignant en droit musulman classique les personnes ayant les qualités requises pour élire le calife ou imam. Ce n’est pas entièrement un vain mot, puisque c’est à l’aune des qualités exigées d’un calife que, quelques décennies plus tard, ces mêmes dignitaires s’estimèrent en droit de juger de la légitimité du règne d’İbrahim. Quoi qu’il en soit de cette lente assimilation du sultanat ottoman à un califat, qui ne prit vraiment forme que bien plus tard, c’étaient bien des hommes désormais, et non Dieu, qui faisaient un sultan. Au bout de quelques mois, en février 1618, le dérangement mental de Mustafa Iᵉʳ contraignit ces dignitaires à le remplacer par le jeune Osman II. L’impopularité de celui-ci provoqua une rébellion des janissaires et une nouvelle intronisation de Mustafa, malgré les réticences des oulémas, en mai 1622. Mais son évidente folie amena « ceux qui lient et délient » à justifier à nouveau l’intronisation en juillet 1623 d’un nouveau sultan, fils d’Ahmed Iᵉʳ et frère d’Osman II, Murad IV. Lorsque ce dernier décéda sur le trône, en 1640, à la suite de discussions et de choix un peu obscurs associant les oulémas, le grand vizir et la reine-mère, on désigna l’aîné des princes vivants, İbrahim, lui-même remplacé plus tard par l’aîné des princes, Mehmed IV. Progressivement, le séniorat s’était imposé et avec ce système dynastique simple qui perdura jusqu’à la fin de l’Empire, le rôle de « ceux qui lient et délient » disparut.

Désormais, pour développer en fonction d’un nouveau contexte une formule utilisée plus haut, la mort d’un souverain régnant ne fut plus l’occasion par elle-même d’une crise politique majeure. Du reste, à partir du XVIIᵉ siècle, nombre de successions, loin d’en être la cause, furent la conséquence d’une crise amenant la déposition d’un souverain, et parfois son exécution par une application plus ou moins consciente du fratricide, qui ne fut jamais totalement abandonné : Selim III en fut encore victime en 1808, quand son successeur Mustafa IV craignit pour son trône, et Mahmud II quelques mois plus tard l’appliqua à Mustafa IV en partie pour faire justice, mais probablement également par précaution. On pourrait donc considérer que la mort des sultans cessa d’être une question politique à partir du XVIIᵉ siècle et qu’il n’y a pas lieu d’en traiter plus avant. Il est néanmoins deux morts de sultans déposés, dans la première moitié du XVIIᵉ siècle, qui jouèrent un rôle non négligeable dans l’évolution du régime.

Portrait du sultan Selim II. Portrait du sultan Selim III par Kostantin Kapidagli.

Le 19 mai 1622, une révolte des janissaires s’acheva en coup d’État. Osman II, par ses maladresses et sa politique, s’était aliéné les kul. Une mauvaise gestion de la crise, qui à ses débuts ne menaçait pas le maintien du sultan, amena les hommes à envahir le Palais, non sans d’abord une crainte révérencieuse, puis même à pénétrer dans la partie privée à laquelle ils n’avaient pas accès. Manipulés peut-être par le gendre de Mustafa Iᵉʳ, Davud Paşa, qui obtint le poste de grand vizir à la suite des événements, ils réclament Mustafa, puis le font sortir par les toits, l’assoient sur le trône et contraignent les oulémas réticents à faire acte d’obédience envers ce faible d’esprit. Un tabou avait sauté : Bayezid II avait été déposé par la volonté des janissaires en 1512, mais on avait respecté les formes et traité le souverain déchu avec respect. Surtout, cela restait une affaire de famille, puisque c’est son fils Selim qui était à la manœuvre. Rien de tel en 1622, mais une révolution menée par des soldats dépassés par leur audace, dans la plus grande confusion. Osman II, cherchant désespérément à rétablir sa situation, quitta le Palais sous un déguisement pour aller haranguer les janissaires dans leur caserne. Cet acte, qui fut un échec, était déjà un signe de déchéance. Dès lors, les événements se précipitèrent. Malmené par la foule, appréhendé, le malheureux fut finalement, contre le gré et à l’insu de la majorité des insurgés, assassiné par quelques hommes de main au service de Davud Paşa. Les détails sont épouvantables : comme le jeune homme se défendait de toute sa force, on lui comprima les testicules. Le meurtre se doublait d’un viol. Puis, pour prouver l’élimination d’Osman, on lui coupa les oreilles qu’on envoya à la reine-mère.

Cette accumulation de crimes de lèse-majesté, tous inouïs, constitue une rupture dans l’histoire de la dynastie. Celle-ci ne fut jamais contestée, mais c’en était fini du statut hors norme de l’homme qu’était le sultan. Non seulement « ceux qui lient et délient », mais même une foule en révolte pouvait exiger et obtenir son renvoi. Il était même possible de le tuer. Quelques décennies plus tard, en 1648, comme la déposition d’İbrahim semblait susciter un certain malaise qui pouvait se révéler dangereux, ce furent « ceux qui lient et délient » qui s’estimèrent fondés en droit, en se réclamant d’une fatwa ad hoc, pour condamner à mort le sultan déposé. Cela n’allait pas encore de soi pour tous : saisi d’une sainte horreur à l’idée de ce qu’on attendait de lui, le bourreau s’enfuit et le grand vizir dut le contraindre à remplir sa tâche. Force restait donc à la loi, celle des hommes.

Sultan Osman II (1618-1622) avec son vizir Davud Pasha.

Pareils événements ne se reproduisirent pas, il est vrai. Mais leurs conséquences sur les mentalités furent considérables. Même si plus d’un sultan par la suite fut un homme fort, notamment au XIXᵉ siècle, tous savaient que les règles du jeu avaient changé. Les dépositions se multiplièrent et les intéressés s’en accommodèrent. Comme leurs kul et leurs sujets, ils avaient pris acte d’une désacralisation irrémédiable de la personne du souverain. Assurément, bien d’autres facteurs contribuèrent aux changements politiques et sociaux que connut l’Empire ottoman dans ses trois derniers siècles d’existence. Mais la mort ignominieuse d’Osman II et l’exécution légale d’İbrahim eurent d’immenses conséquences.

Un musulman comme un autre ? Obsèques impériales

Mort, le sultan est un musulman comme un autre et ses obsèques sont celles de tout un chacun : le corps est lavé et mis au linceul par des proches, mené devant une mosquée pour que soit accomplie une prière (namaz) funéraire, puis conduit jusqu’à sa dernière demeure en cortège, porté par ses fils et ses proches. L’inhumation au sein d’un mausolée, pratique contestable en bonne orthodoxie mais en vigueur depuis longtemps, était répandue dans la société ottomane. Aussi les sultans reposent-ils sous une coupole. Il n’y avait dans tout cela rien d’exceptionnel. Le statut de souverain n’était pourtant pas sans conséquence sur ses funérailles.

Dépouille de Soliman ramenée à Istanbul.

Une question fondamentale était celle du délai. En islam, la règle est d’inhumer au plus tôt et les Ottomans l’appliquaient de leur mieux. Or longtemps il n’en alla pas ainsi de leurs souverains. La crise de 1481 eut même pour conséquence que le corps de Mehmed II fut oublié pendant trois jours, avant que l’odeur et le respect humain ne rappelassent les vivants à leur devoir. Paradoxalement, sa nature même de sultan tout puissant lui avait valu après son décès de ne pas bénéficier des soins dus au plus humble des musulmans. Le cas est exceptionnel, du moins pour un temps. En effet, à partir de la mort de Selim II, la toilette funéraire ne fut apparemment pratiquée qu’après l’intronisation du nouveau sultan. Délai très court, certes, quand ce dernier était dans le Palais. Mais tel n’était pas le cas lors de la mort de Selim II et de Murad III. Le droit de tout musulman à une toilette immédiatement après le décès leur était donc refusé.

Le mausolée du sultan Selim II.

Source : http://turkisharchaeonews.net/object/sultan-mausoleums-near-hagia-sophia-istanbul

Quant à l’inhumation, jusqu’à la fin du XVIᵉ siècle la plupart des sultans durent l’attendre longtemps. Celle-ci en effet ne pouvait pas avoir lieu n’importe où. Jusqu’à la conquête de Constantinople, même après que la réalité du pouvoir se fut déplacée à Andrinople (Edirne), c’est à Brousse (Bursa), la première capitale, qu’il convenait d’enterrer les membres de la dynastie, dans une nécropole impériale connue sous le nom de Muradiye. Par la suite, les souverains (et à partir de Soliman la famille) eurent leur tombe à Istanbul. C’était proclamer à jamais l’appartenance de ces cités aux Ottomans et à l’islam. Or, jusqu’à Selim II, rares furent ceux qui décédèrent sur place. Il fallait donc compter le temps nécessaire au transfert du corps. Bien plus, la pratique du secret impliquait un retard considérable, comme dans le cas de Soliman. Ceci entraînait des questions matérielles pénibles – décomposition du corps, odeurs – qu’il fallait résoudre par des méthodes qui heurtaient plus ou moins les sentiments d’un bon musulman : Osman Iᵉʳ, semble-t-il, Selim Iᵉʳ et Soliman, assurément, subirent une inhumation provisoire avant d’être transférés, alors que cette pratique, admise sous certaines conditions par les écoles juridiques hanbalite et malékite, était interdite par l’école hanéfite dont se réclamaient les Ottomans. Des manipulations déplaisantes étaient destinées à retarder la décomposition et éviter la puanteur. On a évoqué des éviscérations et l’enterrement séparé, sur place, des entrailles, à propos de Murad Iᵉʳ, Mehmed Iᵉʳ et Soliman. L’islam rejette normalement cette pratique. Elle n’est pas totalement exclue dans le contexte médiéval ottoman, mais demeure très douteuse : en ce qui concerne Soliman en tout cas, tout donne à penser qu’on pratiqua plutôt un embaumement léger, fondé sur des lavements et une débauche de parfums, complété par l’usage de tissus cirés. Les mêmes produits sont cités dans les comptes des obsèques de Süleyman II, dont le corps fut transféré d’Andrinople à Istanbul en 1691. En 1574, le corps de Selim II fut conservé dans la glace jusqu’à l’arrivée de Murad III. Il n’y avait donc pas ouverture du corps, autant qu’on puisse en juger, mais des manipulations peu glorieuses, qui auraient été épargnées au premier musulman venu.

Le choix du lieu d’inhumation répondait également à des nécessités politiques dépassant les considérations individuelles. Longtemps, il alla de soi d’enterrer les souverains dans la première capitale. Sans doute est-ce Mehmed II qui souhaita reposer dans la nouvelle capitale dont la conquête faisait sa gloire. Mais la décision, de nature politique, était du ressort de son successeur. Du reste, les mausolées impériaux, situés (jusqu’à Soliman) au chevet de leurs grandes mosquées dont ils n’étaient qu’une modeste annexe, n’étaient bâtis, sur l’ordre du sultan régnant, qu’un certain temps après l’inhumation, la tombe demeurant sous une tente funéraire jusqu’à, semble-t-il, la levée du deuil. Autant que leurs pieux fondateurs, ces mosquées impériales qui dessinent le skyline d’Istanbul célébraient la gloire de la dynastie. Devant pareille obligation, le vœu émis par Bayezid II d’être inhumé ad sanctos, auprès de la tombe vénérée d’Ebu Eyyub en dehors d’Istanbul, ne pouvait pas être exaucé : Selim Iᵉʳ le fit enterrer en ville, derrière sa mosquée. Selim II, décédé en 1574 sans avoir élevé de mosquée dans la capitale, eut un mausolée près de Sainte-Sophie (qu’il avait restaurée). C’était un site particulièrement saint et impérial. Il n’en était pas moins le premier à ne pas reposer auprès de sa mosquée. Dès lors, en 1595 et 1603, le même emplacement fut choisi pour Murad III et Mehmed III : ainsi se dessinait une nécropole impériale, proche du Palais, avec des mausolées qui n’étaient plus – ainsi que le remarque Gülrü Necipoğlu-Kafadar9 – humblement placés derrière le mur de la prière d’une mosquée, mais tournés vers l’Hippodrome et la grande voie des processions impériales, la Divan Yolu. Ahmed Iᵉʳ en 1617, fondateur du complexe de la Mosquée bleue, eut son propre mausolée, mais dans une implantation qui avait les mêmes caractéristiques. La tendance ne pouvait que s’accentuer après le drame d’Osman II en 1622 : il lui fallait une tombe impériale mais discrète et, dans le désordre ambiant, il ne pouvait être question de le laisser reposer sous une tente en attendant l’érection d’un mausolée. Il fut donc enterré dans celui de son père. On prit dès lors l’habitude d’inhumer les sultans dans des mausolées de souverains et même dans celui d’une reine-mère, Turhan Sultan. Les logiques des choix particuliers peuvent être discutées. On peut également noter, à la fin du XVIIIᵉ siècle, une tentative de retour à la majesté sultanienne, combinée avec une tendance au regroupement autour de noyaux familiaux qu’on constate plus généralement dans la société ottomane. Mais à l’évidence s’installe progressivement une logique dynastique exaltant la famille régnante au détriment de l’individu.

Il serait fastidieux d’entrer dans le détail des évolutions du protocole des diverses phases des obsèques ; il convient toutefois d’évoquer la place tenue par le nouveau sultan dans la prière funéraire publique et le cortège menant le défunt à son lieu d’inhumation.

La prière funéraire est un devoir de la communauté des musulmans. C’est donc un rite public. Il en va de même pour les souverains. Lors de l’arrivée des corps de Selim Iᵉʳ ou de Soliman, tout le petit peuple d’Istanbul était là, avec les dignitaires, pour les accompagner devant la mosquée où se déroulerait le rite. L’importance politique de la capitale est soulignée par le fait qu’alors qu’une première prière funéraire avait été accomplie pour Soliman à Belgrade, on en fit une seconde devant sa mosquée stambouliote, bien que cette pratique soit condamnée par les juristes hanéfites. Aux portes de la capitale, le corps, accueilli par le souverain à cheval, était soulevé et pénétrait ainsi à l’« intérieur » de la ville conquise par la dynastie, par une cérémonie qui devait rappeler cette victoire légitimatrice, rite dont on conçoit que le bon peuple y ait été associé. À partir de Selim II décédé au Palais, c’est dans celui-ci qu’on procéda à la prière, mais dans sa partie publique, en présence de nombreux dignitaires et non loin de la foule des sujets.

Jusqu’en 1481, les nouveaux sultans ne se trouvant pas à Brousse ne purent pas accompagner leur père à sa dernière demeure après la prière. À la mort de Mehmed II, en revanche, le pieux Bayezid II participa au cortège non pas en roi, mais en bon fils, portant sur ses épaules le cercueil paternel. On sait qu’à son tour il fut mené à sa tombe par son fils Selim Iᵉʳ en personne. Soliman suivit à pied le cortège de son père en 1520. Le protocole évolua en 1566 : Selim II, qui avait assisté à la prière pour son père à Belgrade, prit tout son temps – à dessein on peut le supposer – pour regagner les rives de la Corne d’Or, en sorte qu’il ne participa ni à la seconde prière funéraire, ni au cortège et à l’inhumation. Il paraît difficile de ne pas discerner, dans l’attitude adoptée par ce grand créateur de rite, une marque de la tendance au retirement des sultans, qui irait toujours croissant. Il est d’ailleurs remarquable que le départ du convoi portant le corps de Soliman à Istanbul ait mimé un cortège funéraire et une mise en terre, en l’absence de Selim II : les dignitaires se placèrent devant le fourgon et saluèrent comme si le sultan défunt était en vie, puis l’accompagnèrent sur quelques centaines de mètres (cortège funéraire), s’arrêtèrent pour réciter la fatiha pour l’âme du défunt (mise en terre), puis retournèrent vers la tente impériale où Selim II les reçut, toujours en deuil. Ce dernier détail ne paraît pas conforter l’hypothèse, émise par Gülrü Necipoğlu-Kafadar, d’une crainte de la contamination du sultan vivant par la mort10. Peut-être peut-on plutôt se demander si, bien qu’il n’y eût aucun doute sur la réalité et la légitimité de son règne, Selim II n’a pas eu le sentiment que la présence physique de son père défunt, tant qu’il n’avait pas été mis en terre, pouvait nuire au principe de la monarchie. Quoi qu’il en soit, ce fut désormais la règle que le nouveau sultan, après avoir assisté à la prière, regagnât ses appartements.

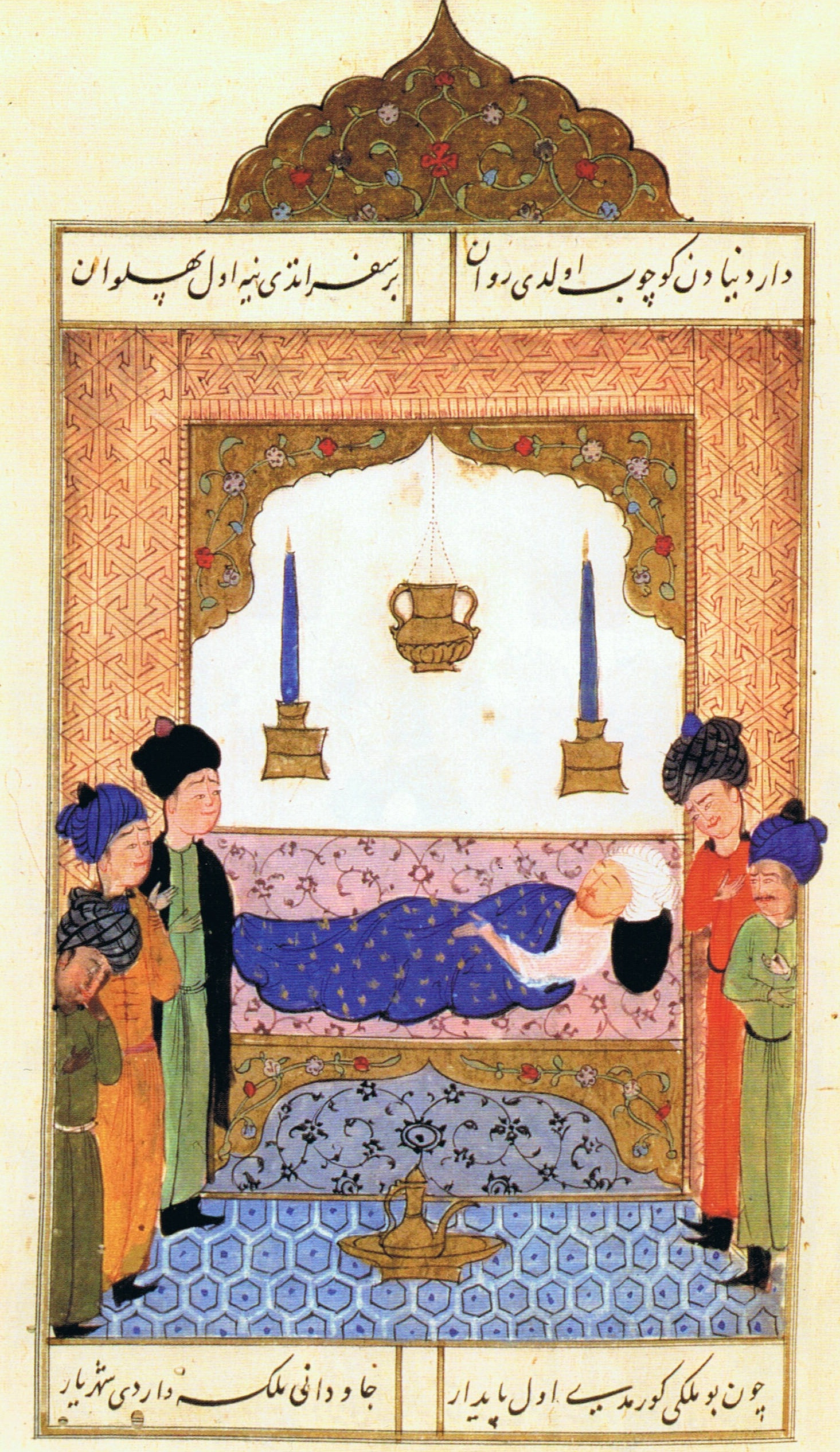

Selim Iᵉʳ sur son lit de mort, XVIᵉ siècle, Selīm-nāme, Musée du Topkapi Palace, Hazine 1597-8, f. 267a.

Un dernier élément des rites funéraires reste à évoquer : le deuil. Sinon par son ampleur, il ne semble guère différent de celui du commun des musulmans. En dehors de ses manifestations gestuelles, souvent spectaculaires, mais tendant avec le temps à une croissante discrétion de bon goût plus conforme aux préceptes de la religion, le deuil se marque aussi par des pratiques vestimentaires. Un récit occidental des funérailles de Mehmed II évoque une véritable débauche de noir. Ici encore, la mesure s’impose progressivement et c’est plutôt l’usage d’habits modestes qui est de règle, ainsi que la présence d’un voile enveloppant le turban des dignitaires, noir, mauve ou vert sombre à en croire les miniatures. Un point important concerne le sultan régnant. Longtemps, il porte à l’évidence le deuil. Or une évolution frappante se dessine à l’avènement de Murad III en 1595 : il s’était présenté en deuil pour son intronisation, mais aussitôt devenu par celle-ci souverain légitime, il regagna ses appartements pour réapparaître vêtu d’une veste courte de velours violet. C’était une tenue de bon ton, mais plus une tenue de deuil. Mehmed III suivit cet exemple. Désormais, le fils en deuil montait sur le trône, mais c’est le sultan en majesté, dont la présence seule redonnait la vie au monde mis en ruine par la mort de son père, qui assistait au service funéraire de celui qui n’était plus le souverain. Du reste, le deuil vestimentaire allait perdre de plus en plus son importance à la cour, à la fois sans doute en raison de la dépréciation progressive de la personne du souverain et d’une volonté croissante de s’en tenir à une orthodoxe sobriété.

Les cénotaphes à l'intérieur du Türbe (tombe) de Soliman.

Un mort à part ?

Avant de terminer cet exposé qui a fait la part belle aux questions politiques et insisté sur la lente et sûre désacralisation des souverains ottomans, on envisagera brièvement d’un autre point de vue la mort des sultans.

Le souverain ottoman, malgré tout, n’était pas un homme ordinaire et son trépas baignait dans une atmosphère surnaturelle, marquée par maints signes, que l’intéressé comprenait ou non : annonces de saints derviches, inspirations suscitées par d’inquiétantes manifestations divines, rêves prémonitoires, prédictions de devins (tel le géomancien évoqué au début de cette notice), phénomènes astronomiques et météorologiques. Des évolutions peuvent du reste être notées : les insolents derviches disparaissent au profit des savants astrologues. Surtout, les signes prémonitoires, longtemps individuels, paraissent beaucoup plus généraux au XVIIIᵉ siècle : c’est la nature toute entière qui parle et les présages concernent sans doute plus l’Empire que l’homme qui règne sur lui.

De même, parce que le souverain est à part, sa mort est objet de discours, de constructions intellectuelles et politiques. On ne s’étonnera donc pas de lui voir attribuer une mort exemplaire. Murad Iᵉʳ, assassiné sur le champ de bataille de Kosovo en 1389, est un şehid, un martyr décédé en combattant pour la foi. Sans bénéficier peut-être de cette suprême faveur divine, ses successeurs meurent en gazi, en champions de la foi. Plus généralement, jusqu’à la fin de la période couverte par cet exposé, les sultans, malgré le mal et la souffrance, s’efforcent de remplir jusqu’au bout leur fonction de roi. Leur mort est donc exemplaire. C’est vrai également d’un point de vue religieux et moral. Le long récit de la mort de Selim Iᵉʳ, pourtant un souverain qui sentait le soufre, est un récit moral édifiant décrivant la bonne mort musulmane, en tout point conforme aux manuels. Avec l’évolution des mentalités et, le XVIIᵉ siècle venu, la multiplication des dépositions, les descriptions se font moins nombreuses et changent de tonalité : la souffrance, les larmes, l’attendrissement du moribond et de ses proches prennent une place grandissante. Le sultan n’est plus un héros épique, mais une créature souffrante, dans la dignité.

Le sultan défunt, pourtant, est bien plus que cela. On peut déjà rappeler que le lieu même de son inhumation fait de lui un élément indispensable de la réaffirmation de la légitimité de la dynastie. Bien plus, il peut y avoir en son corps même quelque chose de divin. Un véritable culte populaire se développa autour de la tombe de Bayezid II. Il est vrai que les oulémas n’appréciaient guère la sanctification de ce sultan proche des derviches. Pourtant, en 1566, le grand vizir Sokollu Mehmed Paşa abandonné à lui-même en attendant l’arrivée de Selim II, et contraint d’émettre des faux au nom du défunt, trouvait un réconfort et une assurance à l’évidence sincères dans la présence du cadavre de Soliman, au dessus duquel il faisait placer les notes par lesquelles il demandait fictivement l’avis du souverain : « La note demeurait une heure de temps sur ce trône, et la bonne réponse ayant été sollicitée de Sa Majesté Dieu qui accorde les faveurs, grâce à la bénédiction de l’influence spirituelle du défunt, le confident du secret chargé de rédiger la réponse inscrivait [la réponse d’] acceptation ou de refus qui était apparue sur la tablette de sa conscience et l’envoyait au dehors»11. Le caractère sacré du corps du défunt paraît évident à la lecture de ce récit de Feridun, bras droit du grand vizir. De fait, on sait que les sultans vivants faisaient volontiers des pèlerinages auprès des tombes de leurs ancêtres, afin d’en obtenir la baraka et la vertu guerrière. Tel est l’objectif du célèbre pèlerinage au mausolée d’Ebu Eyyub, à Eyüp, au fond de la Corne d’Or. L’origine en remonte à Selim Iᵉʳ qui, partant en campagne en 1514, alla prier sur la tombe de ce compagnon du Prophète tombé devant la ville byzantine, puis revint au Palais par voie de terre, faisant au passage un pèlerinage aux mausolées de son père et son grand-père. Cette pratique du pèlerinage impérial de départ en campagne à Eyüp, puis aux tombes des sultans défunts en rentrant dans la cité par la Porte d’Andrinople (Edirne Kapı), mimant en quelque sorte l’entrée de Mehmed II dans la ville conquise, perdura tout au long du XVIᵉ siècle. Accompli après son intronisation par Selim II qui, en effet, partait pour le front, cette cérémonie finit par devenir progressivement une partie incontournable du protocole d’investiture des sultans : encore en vigueur au début du XXᵉ siècle, ce rite perpétuait inconsciemment un culte magique fondé sur le caractère sacré du corps du sultan.

Volontairement descriptif, cet exposé n’appelle pas une conclusion développée. Je me bornerai à souligner combien la place particulière du souverain dans le système politique ottoman fait de sa mort un moment exceptionnel, par le vide qu’il crée, mais aussi parce qu’il mobilise toute la société et qu’il permet d’en dégager les grands traits et leurs évolutions. En six siècles, à travers le récit de ces décès exemplaires, on voit s’affirmer la monarchie et la place à part d’un souverain-héros, puis la lente désacralisation de celui-ci allant de pair avec les soubresauts politiques du XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècle, mais aussi la sauvegarde de la légitimité dynastique par le biais même de l’abaissement du souverain et, enfin, une tendance toujours croissante dans la société à adopter un islam orthodoxe et digne. C’est également l’attitude des Ottomans face à la mort qui transparaît dans les récits des chroniqueurs, et l’avènement d’une sensibilité qui donne toute sa place à la souffrance de l’homme.

Notes

1

Jean-Paul Roux, La Mort chez les peuples altaïques anciens et médiévaux d’après les documents écrits, Paris, A. Maisonneuve, 1963, p. 35.

2

Kemalpaşazade, Tevârih-i âl-i Osmân. Defter VII (éd. Şerafettin Turan), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1954, p 600.

3

Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (éd. Mehmet İpşirli), Istanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989, t. I, p. 44.

4

Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (éd. Mehmet İpşirli), Istanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989, t. I, p. 45.

5

Colin Imber, « Die Thronbesteitungen der osmanische Sultane », in M. Steinicke, S. Weinfurter (dir.), Investitur-und Krönungsrituale, Cologne-Weimar-Vienne, Böhlau Verlag, 2005, p. 291-303.

6

Friedrich Giese, Die altosmanischen anonymen Chroniken, Breslau-Leipzig, Brockhaus, 1922-1925, p. 132.

7

Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (éd. Mehmet İpşirli), Istanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989, t. I, p. 47.

8

Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (éd. Mehmet İpşirli), Istanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989, t. I, p. 44.

9

Gülrü Necipoğlu-Kafadar, « Dynastic Imprints on the Cityskape ; the Collective Message of Imperial Funerary Mosque Complexes in Istanbul », in J.-L. Bacqué-Grammont, A. Tibet (dir.), Cimetières et traditions funéraires dans le monde islamique, Ankara, Türk tarih Kurumu, 1996, t. II, p. 23-36.

10

Gülrü Necipoğlu-Kafadar, « Dynastic Imprints on the Cityskape ; the Collective Message of Imperial Funerary Mosque Complexes in Istanbul », in J.-L. Bacqué-Grammont, A. Tibet (dir.), Cimetières et traditions funéraires dans le monde islamique, Ankara, Türk tarih Kurumu, 1996, t. II, p. 23-36.

11

Nicolas Vatin, Ferîdûn Bey. Les Plaisants secrets de la campagne de Szigetvár. Édition, traduction et commentaire des folios 1 à 147 du Nüzhetü-l-esrâri-l-ahbâr der sefer-i Sigetvâr (m. H 1339 de la bibliothèque du Musée de Topkapı Sarayı), Vienne-Berlin, Lit Verlag, 2011, 88 v°, p. 368

Bibliographie

Anthony Dolphin Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty, Oxford, The Clarendon Press, 1956.

Colin Imber, « Die Thronbesteitungen der osmanische Sultane », in M. Steinicke, S. Weinfurter (dir.), Investitur-und Krönungsrituale, Cologne-Weimar-Vienne, Böhlau Verlag, 2005, p. 291-303.

Halil İnalcık, « The Ottoman Succession and its Relation to the Turkish Concept of Sovereignty », in H. İnalcık, The Middle East and the Balkans Under Ottoman Rule, Bloomington, Indiana University Press, 1993, p. 37-69.

Gülrü Necipoğlu-Kafadar, « Dynastic Imprints on the Cityskape ; the Collective Message of Imperial Funerary Mosque Complexes in Istanbul », in J.-L. Bacqué-Grammont, A. Tibet (dir.), Cimetières et traditions funéraires dans le monde islamique, Ankara, Türk tarih Kurumu, 1996, t. II, p. 23-36.

Leslie Peirce, The Imperial Harem ? Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, Oxford, Oxford University Press, 1993.

Jean-Paul Roux, La Mort chez les peuples altaïques anciens et médiévaux d’après les documents écrits, Paris, A. Maisonneuve, 1963.

Nicolas Vatin, « Aux origines du pèlerinage à Eyüp des sultans ottomans », Turcica, t. 27, 1995, p. 91-99.

Nicolas Vatin, « Comment on garde un secret. Une note confidentielle du grand vizir Sokollu Mehmed Paşa en septembre 1566 », in E. Kermeli, O. Özel (dir.), The Ottoman Empire. Myths, Realities and “Black Holes”. Contributions in Honour of Colin Imber, Istanbul, Isis, 306, p. 239-255.

Nicolas Vatin, « Le corps du sultan ottoman », Revue du Monde Musulman et Méditerranéen, n° 113-114 (Le corps et le sacré en Orient musulman, sous la direction de C. Mayeur-Jaouen et B. Heyberger), 2006, p. 213-227.

Nicolas Vatin, « How to Date the Law of Fratricide : A Hypothesis », in J. Dumas (dir.), à paraître dans les collections de L’Orient-Institut Istanbul, Würzburg, Ergon Verlag.

Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, « La mort de Mehmed II (1481) », in G. Veinstein (dir.), Les Ottomans et la mort, Leyde, Brill, 1996, p. 187-206.

Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, « Les obsèques des sultans ottomans de Mehmed II à Ahmed Ier (1481-1616) », in G. Veinstein (dir.), Les Ottomans et la mort, Leyde, Brill, 1996, p. 207-243.

Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, Le Sérail ébranlé. Essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans. xive-xixe siècle, Paris, Fayard, 2003.

Chroniqueurs cités

Chroniques anonymes : Friedrich Giese, Die altosmanischen anonymen Chroniken, Breslau-Leipzig, Brockhaus, 1922-1925.

Feridun : Nicolas Vatin, Ferîdûn Bey. Les Plaisants secrets de la campagne de Szigetvár. Édition, traduction et commentaire des folios 1 à 147 du Nüzhetü-l-esrâri-l-ahbâr der sefer-i Sigetvâr (m. H 1339 de la bibliothèque du Musée de Topkapı Sarayı), Vienne-Berlin, Lit Verlag, 2011.

Kemalpaşazade, Tevârih-i âl-i Osmân. Defter VII (éd. Şerafettin Turan), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1954.

Selaniki : Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (éd. Mehmet İpşirli), Istanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989.