(CNRS - Laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités - Fonds Yan Thomas)

Ces monopoles de la violence physique, qui sont aujourd’hui généralement contrôlés par les gouvernements des États, représentés par l’armée et la police en tant qu’organes exécutifs, sont, comme tant d’inventions humaines, des réalisations à double tranchant ; ils ont une tête de Janus. Tout comme l’invention du feu a permis de cuire les aliments et d’incendier des huttes et des maisons, tout comme l’invention de la ferronnerie a fait progresser l’agriculture et la conduite de la guerre, tout comme le nucléaire peut être une source d’énergie et une arme terrible, les inventions sociales aussi peuvent avoir deux visages. La formation de monopoles de la violence physique en est un exemple1. Norbert Elias

La question de la « fin de l’État » est plus que jamais à l’agenda des sciences sociales. Elle n’est pas, pour autant, nouvelle. Au tournant des années 1980, elle était déjà si vivement débattue que Pierre Birnbaum avait estimé nécessaire de procéder à une synthèse des points de vue en présence et d’ordonner les différents aspects d’un changement dont on mesurait dès l’abord qu’il constituerait une inflexion profonde dans l’histoire des sociétés politiques2. Depuis, sous l’effet d’une série d’événements dont la fin de la guerre froide est souvent vue comme la matrice et d’un ensemble d’évolutions qui ont en commun de participer au grand mouvement de la globalisation, cette tendance n’a fait que s’affirmer. Elle alimente aujourd’hui les diagnostics, tantôt sereins tantôt inquiets, de l’apparition d’un ordre politique voué à rompre avec l’héritage de l’État moderne3.

Plusieurs facteurs sont régulièrement convoqués pour expliquer cette évolution : l’accroissement et l’intensification des échanges économiques et des flux migratoires à l’échelle de la planète, l’homogénéisation culturelle et l’extension des aspirations démocratiques qui débordent désormais les cadres nationaux, l’importance prise par les organisations internationales et plus généralement par les nouvelles formes de régulation et de gouvernance qui s’établissent à l’écart et en surcroît des États4.

Il y a pourtant un autre facteur que P. Birnbaum avait déjà identifié et qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’ignorer : le déclin de la forme étatique procéderait également de la transformation des conflits armés5. Mais alors que ce dernier, dans un contexte encore marqué par la guerre froide, insistait sur le rôle des superpuissances dans une reconfiguration des relations internationales les éloignant du « modèle westphalien », l’accent est mis depuis l’effondrement du bloc communiste sur l’apparition d’un nouveau régime de conflictualité, d’un « état de violence6» qui tendrait à se substituer à la « guerre au sens strict7» et à modifier les rapports que les États entretiennent avec la violence qu’ils sont amenés à exercer. Or parmi les faits que la sociologie historique a solidement établis, il y a celui-ci : l’emploi de la violence a toujours été déterminant dans la formation des États et a généralement contribué à les renforcer plutôt qu’à les affaiblir8.

Dans l’appareillage conceptuel des sciences sociales, ce constat a trouvé une traduction conceptuelle avec l’opération, aujourd’hui fermement associée au nom de Max Weber, qui consiste à concevoir la genèse de l’État comme un processus de monopolisation de la violence et à définir l’État dans sa forme achevée sinon par la disposition du monopole effectif des moyens de violence, du moins, toute possibilité de violence non étatique n’étant jamais entièrement éliminée, par la reconnaissance du monopole de l’emploi légitime de ces moyens. Symétriquement, les évolutions récentes ont été vues comme l’amorce d’une démonopolisation : les États étant désormais concurrencés, y compris dans le domaine de l’exercice de la violence, par des groupes et des organisations non-étatiques, ils apparaissent ne plus être des États à part entière9. On comprend que dans cette perspective la fin de l’État a pu être interprétée comme l’avènement d’« un nouveau Moyen Âge10». Car en posant le problème en ces termes, il est difficile de ne pas conclure à un phénomène d’involution, au retour à la situation antérieure d’un pluralisme ou, selon le point de vue adopté, d’un anarchisme social, politique et juridique que l’État moderne était réputé avoir permis de dépasser11.

La justesse de cette thèse dépend d’au moins deux conditions. D’une part, elle suppose d’identifier à quels processus sociaux réels correspond le constat d’un affaiblissement du monopole de la violence légitime des États. D’autre part, elle nécessite d’établir comment la transformation des rapports collectifs de violence favorise cette fragilisation des États, alors même que les instruments de violence à leur disposition ont atteint une puissance et une efficacité historiquement inégalées et qu’avec les progrès de la démocratisation – et nonobstant les progrès qui restent à être accomplis –, jamais ils n’ont eu de chances plus grandes de se voir reconnaître une légitimité plus élevée que celle dont ils devraient en principe aujourd’hui pouvoir se prévaloir.

Ces deux conditions déterminent les deux axes qui organiseront la démonstration. On s’efforcera, dans une première partie, d’établir une généalogie du concept de monopole étatique de la violence légitime dans laquelle la définition de l’État de Weber constituera non pas le point de départ, mais le point d’arrivée. Le but de cette démarche est de faire apparaître une dimension latente de cette notion en montrant que le « moment wébérien12» inaugure une configuration dans laquelle il a été tenu pour évident que la violence monopolisée par les États se manifeste indifféremment aussi bien dans la conduite de la guerre que dans la répression de la criminalité. Or, s’il a pu aller de soi que les monopoles étatiques recouvrent ces deux types d’exercice de la violence légitime, c’est qu’ils disposent l’action des États suivant deux orientations distinctes : l’une externe, qui a historiquement coïncidé avec les activités liées à la belligérance, et l’autre interne, qui a historiquement correspondu au pouvoir de poursuite et de sanction pénales. On repérera dans une seconde partie les raisons de cette perception d’une fin de l’État dans les difficultés à maintenir la distinction entre les deux formes de la violence d’État et dans les possibles contradictions qui en résultent – comme l’illustrent exemplairement aujourd’hui les problèmes posés par le combat contre le terrorisme.

La conclusion que l’on sera amené à tirer de cette réflexion est que l’hypothèse régressive qu’implique l’idée d’un « retour du Moyen Âge » – tout comme d’ailleurs l’hypothèse en apparence opposée, mais en vérité jumelle de la projection dans une « modernité liquide13» – apparaît comme une évolution pour le moins incertaine. Plutôt que de l’endosser précipitamment, les sciences sociales gagneraient sans doute à laisser la question ouverte. Il n’est pas exclu que les transformations contemporaines de l’État constituent une forme d’approfondissement de la modernité politique plutôt que son abandon.

Originalité et banalité de la définition wébérienne de l’État

Il y a peu d’équivalents dans l’histoire des sciences sociales d’une définition ayant connu une fortune comparable à celle que Weber a donnée de l’État. Certes, depuis un siècle elle a régulièrement été discutée, souvent amendée, parfois critiquée, mais pour aboutir à une situation où, comme le remarque Philippe Braud, « elle ne peut pratiquement jamais être ignorée aujourd’hui par les chercheurs qui s’intéressent à l’étude du pouvoir politique14». Dans ces conditions, le concept de monopole de la violence légitime qui en est l’un de ses traits saillants a pris au fil du temps une place si importante qu’il est devenu indissociable de l’intelligence sociologique de l’État.

Le succès de la définition de Weber se comprend au regard du contexte historique de naissance des sciences sociales, au XIXe siècle, au moment où les États-nations ont connu une première forme d’achèvement. L’exigence de penser cette forme politique inédite et inséparable de la formation des sociétés modernes, est redoublée par un impératif pratique, notamment en Allemagne : celui de surmonter les obstacles qui entravent l’accès des sociétés à l’unité politique et entretiennent en leur sein des tendances irrationnelles potentiellement funestes15. Confrontés à ce défi, les premiers sociologues ne sont pas satisfaits par les instruments théoriques disponibles pour penser l’État, empreints d’une métaphysique idéaliste contre laquelle ils ne cessent de livrer bataille. Cette limitation de la pensée politique, ils l’imputent en tout premier lieu à la tradition du contrat social16. Mais le constat vaut à plus forte raison pour l’idée, en réalité corrélative du contractualisme, d’une séparation de l’État et de la société civile. C’est de façon générale toute la pensée de l’État moderne qui soulève à leurs yeux le problème que Weber décrit comme celui du « “hiatus irrationalis” entre le concept et la réalité17». Dès lors, la façon la plus immédiate de comprendre le statut de sa définition de l’État et du concept de monopole de la violence légitime est d’y voir une alternative aux théories de l’État qui ont dominé la première modernité politique : il s’agissait de leur substituer une approche conforme à une conception de la sociologie comme « science de la réalité18».

Fig. 1. Max Weber en 1917 au séminaire de Lauenstein.

La définition wébérienne de l’État offre ainsi un gage de réalisme dans l’approche sociologique des phénomènes politiques. La reconnaissance de cette qualité participe assurément au succès qu’elle a rencontré19. Mais elle fixe aussi le prix de la rançon : car il est maintes fois arrivé que la référence au monopole de la violence légitime devienne plus incantatoire qu’opératoire, accompagnant des analyses qui vont manifestement à l’encontre des intentions qui ont guidé son énonciation20. Alors que dans l’esprit de Weber, elle n’était destinée qu’à fournir un préalable à la véritable sociologie de l’État qu’il appelait de ses vœux21, l’effort de définition qu’il a réalisé, en scellant l’idée sociologique de l’État dans une formule fulgurante, a donc à certains égards produit l’effet inverse : il a donné à cette idée le caractère d’une évidence abstraite, éclipsant tout ce que sa définition doit à la lente gestation de la pensée sociologique de l’État tout au long du XIXe siècle et aux controverses qui l’ont émaillée.

Avant de replacer la définition wébérienne dans cette genèse du concept de monopole de la violence légitime et de faire ressortir certains des attendus qu’elle a encapsulés, il convient toutefois de mettre en lumière ce qui constitue la contribution originale de Weber à la conceptualisation sociologique de l’État. Dans ce dessein, on peut rappeler cette célèbre définition. Parmi les diverses formulations qu’on trouve dans plusieurs passages de l’œuvre de Weber, on retiendra les deux principales, qui se complètent et s’éclairent mutuellement. Celle, tout d’abord, qu’il a donnée dans la conférence sur « la profession et la vocation d’homme politique » :

L’État contemporain est cette communauté humaine qui, à l’intérieur d’un territoire déterminé (le “territoire” appartient à sa caractérisation) revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime (Gewaltmonopol)22.

Fig. 2. Manuscrit de la conférence sur « la profession et la vocation d’homme politique », 1919.

Celle, ensuite, qu’il a proposée dans Économie et société :

Nous appellerons État une entreprise politique à caractère institutionnel (Anstaltsbetrieb) lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime (Zwangsmonopol)23.

On se trompe souvent sur l’originalité de la conception de l’État impliquée par ces énoncés. Car il y a bien une profonde originalité de la définition wébérienne de l’État. Mais celle-ci ne réside pas là où on peut être porté à l’attendre, mais dans ce verbe identiquement présent dans ces deux versions de sa définition : « revendique (beansprucht24) ». L’apport spécifique de Weber s’y loge tout entier, car il indique que le maître de Heidelberg ne fait pas du monopole de la violence une propriété de l’État, mais un effet de son action, effet qu’elle peut réussir ou échouer à obtenir. Autrement dit, Weber indexe l’existence de l’État à une performance : il n’y a d’État qu’à la condition qu’un groupement politique parvienne à actualiser, dans le cadre des institutions dont il s’est doté, un certain monopole, celui de la violence ou de la contrainte physique légitime25. Par là, Weber a impulsé un déplacement fondamental qu’il a été le premier, dans les sciences sociales, à avoir affirmé avec ce degré de systématicité26. Elle a un corollaire sur lequel il a lui-même insisté et que ses successeurs ont tenu pour le critère d’une démarche authentiquement scientifique : celui de refuser à l’État toute finalité27.

Si Weber a introduit dans les sciences sociales l’exigence de penser l’État comme une réalisation continue, il n’a en revanche pas fait preuve d’une particulière originalité concernant les autres éléments qu’il met en jeu dans sa définition. C’est le cas, de façon évidente, lorsqu’il reprend à son compte la triade formée par les notions de population – retraduite en « communauté humaine » –, de gouvernement – reformulée en « entreprise à caractère institutionnel » – et de territoire – « le “territoire” appartient à [la] caractérisation [de l’État] » – dont il est unanimement reconnu au tournant du XXe siècle qu’elle désigne les trois éléments constitutifs du fait étatique. Il en est de même lorsqu’il identifie l’État à un « Anstaltsbetrieb », par quoi Weber réinvestit dans sa compréhension de l’État une conception particulière de l’institution présente dans les travaux de sciences du droit allemandes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. En appliquant la notion d’Anstalt – issue du droit privé – à l’État, Weber opte pour une position minoritaire, mais non isolée, parmi les juristes universitaires28. L’absence d’originalité se montre encore lorsqu’il fait de l’État une puissance réglementaire, un aspect qu’il développera à travers son intérêt pour la légitimité légale rationnelle et le phénomène bureaucratique, commune dans les travaux de science administrative placés sous l’influence de la première école positiviste29. Et enfin – contrairement à ce qui a parfois été dit –, il n’y a rien non plus d’original à attribuer à l’État un monopole de la violence ou de la contrainte physique légitime : plus encore que les autres composantes de sa définition de l’État, ces notions ne nécessitaient au temps de Weber aucune longue justification.

Si l’on excepte le déplacement majeur que Weber a introduit en engageant les sciences sociales à traiter l’État comme un accomplissement et une performance, plutôt que comme un organisme et une substance, sa manière de définir et de comprendre l’État apparaît comme le fruit d’un effort pour synthétiser les savoirs communément disponibles dans les disciplines idéographiques – science de l’État, économie politique, sciences juridiques, sciences de la culture – à l’intersection desquelles il situait l’espace de la sociologie. On ne peut donc s’en tenir au seul texte wébérien pour comprendre les tenants et les aboutissants de sa définition de l’État. Il importe, au contraire, de prendre en compte le contexte scientifique qui l’a rendue possible. Loin d’être un concept simple, une prémisse mobilisable sur le mode de l’évidence, la notion de monopole de la violence installe au cœur de la compréhension sociologique de l’État un enjeu auquel la synthèse wébérienne et plus encore ses usages ultérieurs nous ont rendus insensibles.

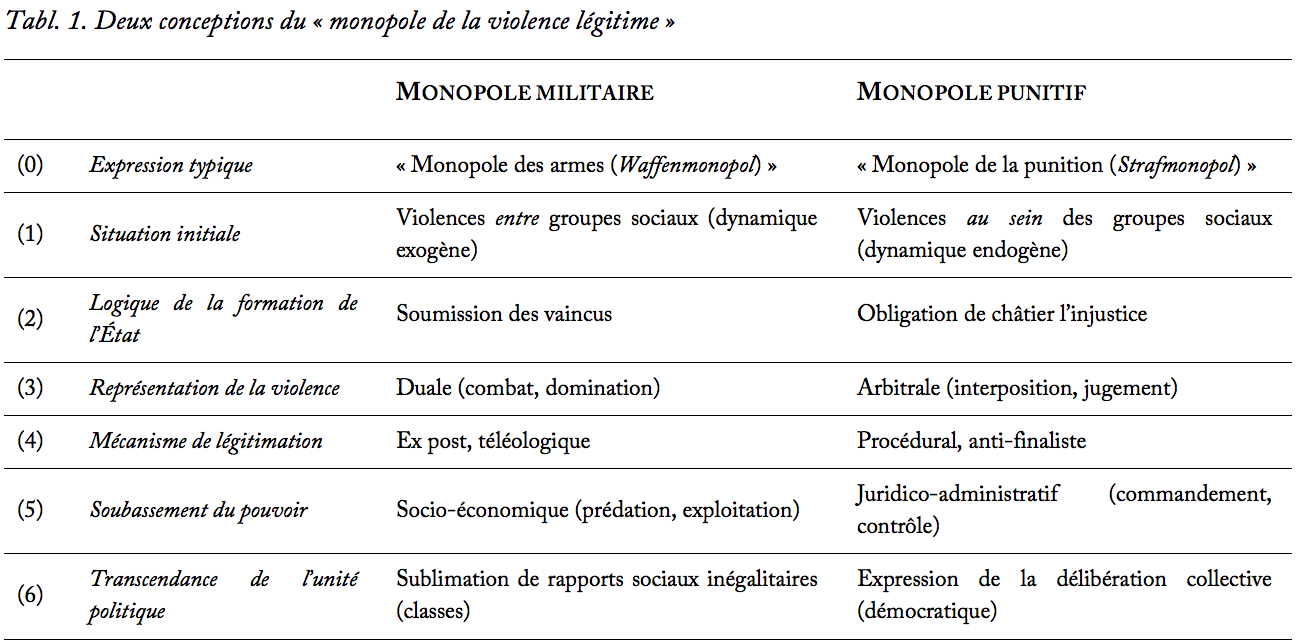

Cet enjeu, cela a été dit, est lié à l’existence de deux types distincts de violence d’État : la conduite de la guerre et l’administration de la punition. Weber, dans sa définition de l’État, ne fait pas état de cette distinction et, lorsqu’il l’évoque dans d’autres développements, il fait la plupart du temps comme s’il allait de soi que ces deux formes de violence sont des manifestations du même monopole. On retrouve dans ce geste le caractère synthétique de l’opération wébérienne. Celui-ci gomme toutefois une différence qui dans le contexte scientifique du début du XXe siècle a été si marquée qu’elle était non seulement ouvertement discutée, mais exerçait un effet structurant sur le débat intellectuel. Avant la synthèse wébérienne, la violence de guerre et la violence de punition ont en effet donné lieu à des traitements nettement différenciés au point de fonder deux conceptions concurrentes du monopole étatique de la violence : la première définit l’État par un monopole de type militaire – un « monopole des armes (Waffenmonopol) » pour utiliser la terminologie privilégiée par de nombreux historiens de la construction de l’État et actualisée sous la République de Weimar par les théoriciens de l’« État total30 » ; la seconde met quant à elle l’accent sur le pouvoir de sanction pénale de l’État et lui attribue ainsi un « monopole de la punition (Strafmonopol) ».

Fig. 3. Révolution à Munich : soldats et civils armés à bord d’un camion, 1919.

Les deux sources du concept de monopole étatique de la violence légitime

Si cette opposition entre violence militaire et violence pénale est explicitement ignorée dans le texte wébérien, elle y persiste cependant à l’état de traces. Comme le montrent les définitions citées plus haut, Weber désigne le monopole étatique tantôt comme « monopole de la violence (Gewaltmonopol) » tantôt comme « monopole de la contrainte (Zwangsmonopol) ». Or ces deux terminologies ne sont pas anodines : elles sont les marques caractéristiques des deux conceptions, belliqueuse et punitive, de la violence légitime. À l’appui de ces deux approches du monopole étatique de la violence, Weber se réfère en outre principalement à deux auteurs. Ces références sont là encore significatives, car Franz Oppenheimer d’une part et Georg Jellinek d’autre part incarnent mieux que personne ces deux options relatives à la conception du monopole étatique31. Si l’un et l’autre conçoivent effectivement l’État comme la résultante d’un processus de monopolisation, leurs analyses divergent profondément : l’un cherche les sources de l’habilitation de l’État à user de la violence dans des activités guerrières tandis que l’autre les rapporte exclusivement aux pratiques pénales. Les contributions d’Oppenheimer et de Jellinek, en ce qu’elles précèdent immédiatement la synthèse wébérienne, constituent les points de départ idoines pour distinguer ces deux généalogies du monopole de la violence légitime et pour en expliciter les motifs dissemblables et à certains égards incompatibles.

Le monopole étatique de la violence légitime comme monopole militaire

Franz Oppenheimer appartient à ce que Hans Joas a identifié comme une « tradition militariste » dans les sciences sociales32, très présente à leurs débuts, avant que le « refoulement de la guerre » à l’œuvre dans ces disciplines conduise à son extinction33. Selon ce courant de pensée, le moteur de l’histoire humaine réside dans les affrontements violents entre des groupes sociaux. Ces groupes sont conçus comme des ensembles homogènes, en termes aussi bien culturels qu’ethniques et raciaux. Ce « syngénisme » (Syngenismus) est considéré comme fondamental en ce qu’il assure au sein des groupes un sens de l’appartenance commune et génère de vifs sentiments de solidarité, un fait qui est compris comme la condition pour que les groupes soient en disposition de combattre, en tant que groupes, d’autres groupes34. Mais les conflits violents répétés auxquels mènent ces engagements collectifs belliqueux créent des déséquilibres : certains groupes prennent le dessus sur les autres. Dans ce cas, les premiers conquièrent le territoire des seconds, s’approprient leurs ressources et les soumettent35. Ce mécanisme opère dans un premier temps à l’échelle de clans et de tribus, puis se reproduit à des échelles de plus en plus grandes. À partir d’un certain stade historique, les unités sociales qui résultent de ce processus sont des États au sens où nous les connaissons. Ils se distinguent par conséquent des groupements politiques qui les ont précédés essentiellement par leur taille et non par leur nature.

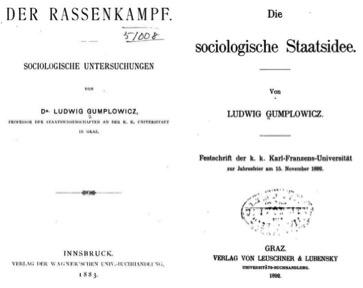

Fig. 4. Deux ouvrages de Ludwig Gumplowicz : La lutte des races (1883) et L’idée sociologique de l’État (1892).

Le résultat des affrontements passés est incorporé dans les structures d’une société où les vainqueurs maintiennent durablement leur pouvoir sur les vaincus. Ce pouvoir finit par ne plus nécessiter le recours effectif aux armes, la violence étant, justement, monopolisée par le groupe victorieux. Dans la pérennisation des rapports de domination, la violence directe cède alors le pas à des mécanismes d’intégration institutionnelle et culturelle qui favorisent la reformation progressive d’une unité et d’une cohésion de la société, qui resteront toutefois contraintes par le caractère irrémédiablement hiérarchique des rapports politiques. Selon ces théories, au fur et à mesure que l’on s’achemine vers l’État, la société se complexifie : la stratification sociale se raffine, l’organisation sociale s’objective dans le droit positif, des appareils idéologiques, d’abord religieux puis sécularisés, viennent légitimer les rapports de domination, et des nations se forment. Toutes ces évolutions entraînent une « socialisation » (Vergesellschaftung) du monopole étatique de la violence légitime. Les ressorts profonds d’un tel processus historique correspondent en tout point à ce que Norbert Elias appellera ensuite le « mécanisme de la formation monopolistique36 ».

Cette présentation simplifiée de la conception de la genèse de l’État par ces théories efface l’ampleur de la documentation, historique et comparative, que ses promoteurs ont accumulée au fil du temps et leur souci constant de ne pas sous-estimer ni la complexité ni la variabilité des processus de formation des États. Elle gomme également les nombreuses nuances qui séparent leurs raisonnements et plus encore les francs désaccords qui, sur certains points, les opposent. Il est néanmoins possible de faire ressortir de leur orientation commune une conception spécifique du monopole étatique de la violence légitime :

- Le monopole étatique résulte d’un cycle de violences armées entre des groupes sociaux réputés homogènes. Ces violences étant comprises comme des rapports extérieurs, la formation du monopole étatique est pensée comme un processus exogène.

- Dans un deuxième temps, la violence armée est internalisée par les sociétés et se transfigure en une violence sociale, durablement fixée dans les structures de domination et dans les hiérarchies sociales.

- Concomitamment, la domination au sein de cette unité sociale et le monopole de la violence sur lequel elle repose, sont légitimés par la perspective d’un nouveau cycle de violence armée et l’affrontement inévitable avec d’autres unités sociales.

- Qu’elle soit orientée vers l’extérieur ou vers l’intérieur, la violence monopolisée est conçue de façon duelle : à l’extérieur, elle définit une opposition de groupe à groupe qui, à l’intérieur, se prolonge dans le rapport des dominants aux dominés.

- Le monopole de la violence légitime est envisagé, en dernière instance, comme un rapport socio-économique, fondé sur l’accaparement de ressources par les vainqueurs, les futures élites, qui se déchargent ainsi des tâches productives en même temps qu’ils se trouvent en mesure de maintenir les couches inférieures dans leur dépendance.

- Ce n’est que secondairement que ce monopole est socialisé par l’édification d’institutions communes et la création d’une culture partagée : le droit et, au-delà, la « civilisation », pour reprendre le vocabulaire eliasien et rüstowien, viennent donc formaliser et, jusqu’à un certain degré, transfigurer les rapports inégalitaires qui caractérisent la société, sans toutefois les éliminer.

Fig. 5. Parade d’un bataillon de l’armée allemande à Lille à la mi-décembre 1914.

Une objection majeure a été adressée à ce courant, reprise à demi-mot par Weber37 : comment expliquer que les États qui résultent de ce mécanisme de la formation monopolistique ne dégénèrent pas en de pures et simples tyrannies, abusant de leurs monopoles de la violence et favorisant ainsi soit le retour de « tendances féodales38 » soit le développement de « tendances totalitaires39 » ? La question suggère que ces théories de la construction étatique ne parviennent pas à expliquer de façon satisfaisante que l’État n’aille pas, dans l’emploi de la violence et dans l’exercice de la domination, au-delà du « minimum nécessaire40 ». Elle ne rendrait pas non plus suffisamment compte du fait que se forment, dans ces sociétés hiérarchiques nées dans le sang et les larmes, des attentes légitimes de justice et des sentiments de loyauté à l’égard de l’État, alors même que ses promoteurs reconnaissent que de telles modalités d’appartenance à la société politique déterminent sa cohésion et sa pérennité.

Pour Oppenheimer, un libéral, ces conditions de justice et de loyauté proviendraient du déplacement progressif au sein des sociétés modernes d’une organisation fondée sur le « moyen politique », donc sur la violence et la domination, vers une organisation fondée sur le « moyen économique », soit sur le marché et le commerce, permettant de s’acheminer vers des rapports sociaux plus pacifiques et plus égalitaires41. Cela l’amène toutefois à envisager le dépassement de l’ordre politique établi sur le monopole de la violence et par conséquent sur l’État, d’une manière qui n’est pas au demeurant sans rappeler la façon dont Elias envisage le passage d’une « société internationale » à une « société mondiale42 ».

Le monopole étatique de la violence légitime comme monopole punitif

La possibilité existe toutefois de répondre aux critiques adressées à Oppenheimer et aux théoriciens du monopole militaire de l’intérieur des théories du monopole étatique de la violence légitime. Mais on rejoint alors la deuxième généalogie. Il a déjà été signalé que le langage du « monopole de la contrainte (Zwangsmonopol) » en est un indice. Or, c’est bien le terme de « contrainte » que l’on trouve systématiquement sous la plume de Jellinek dans les parties de son œuvre auxquelles se réfère Weber. La notion est en effet centrale dans l’appareil conceptuel du grand juriste, qui considère que la contrainte est le marqueur sûr d’une société qui s’est hissée au stade de l’existence juridique et que dans les sociétés modernes, qui constituent le sommet de cette évolution, c’est à l’État que revient l’obligation de garantir le droit par la contrainte43. Par ce raisonnement, Jellinek se met dans les pas de celui qui, quelques dizaines d’années plus tôt, a été le premier à avoir utilisé l’expression « Zwangsmonopol » pour se référer à l’État : Rudolf von Jhering44.

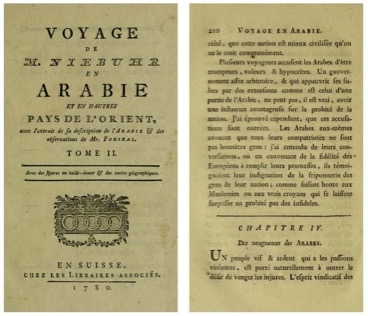

Fig. 6. Voyage de M. Niebuhr en Arabie et en autres pays d’Orient, avec l’extrait de la description de l’Arabie & des observations de Mr. Forskal, t. II, Librairies associées, 1780.

Les origines de la manière dont Jhering pense le monopole étatique plongent dans l’historiographie romantique45. Johann David Michaelis, un savant de la seconde moitié du XVIIIe siècle, avait l’ambition de proposer un modèle de la genèse de l’État qui puisse se passer des déréalisations spéculatives – entendre : l’état de nature et le contrat social – pour retrouver cette genèse dans le développement réel des sociétés humaines. Pour ce faire, Michaelis a porté son intérêt sur la « loi du talion » et plus généralement sur l’anthropologie de l’honneur et de la vengeance46. Il s’inspire des observations rapportées par Carsten Niebuhr d’une expédition menée en Arabie entre 1761 et 1767, dont le financement avait été favorisé auprès de la couronne danoise par l’influent Michaelis47. Le monde arabe tel que décrit par Niebuhr, notamment dans un chapitre resté célèbre traitant « des vengeances des Arabes », montre des sociétés assurément violentes. Mais, relève Michaelis, cette violence n’est pas une « guerre de tous contre tous » : c’est une violence réglée, en particulier par des « codes d’honneur ». De ce constat, il tire deux conclusions : d’une part, dans la mesure où elle répond à des règles, la violence s’insère nécessairement dans un ordre social ; d’autre part, pour autant qu’elle est régie par des normes, elle est la condition de la poursuite d’une vie humaine digne. Ce raisonnement a des implications importantes sur la conception de l’État qui le prolonge. Car si l’état originel de l’humanité ressemble aux sociétés arabes de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la monopolisation de la violence et l’avènement de l’État doivent être pensés d’une façon particulière : avec l’État, écrit Michaelis, « chaque homme se démet [du droit de se faire justice] ; mais il est alors en droit d’attendre que la société, après avoir établi les faits, exerce ce droit en son nom »48.

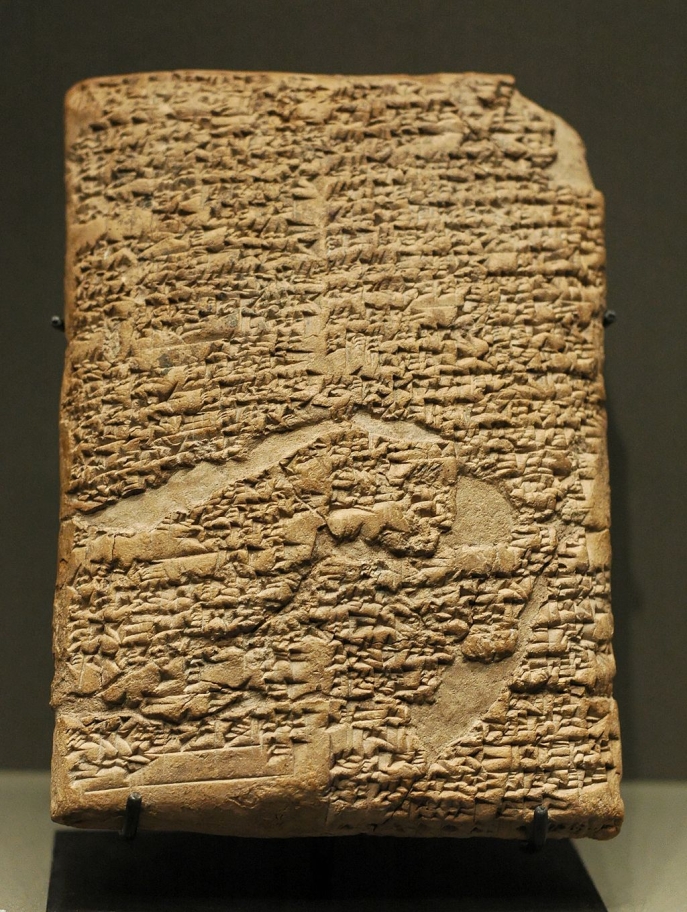

Jhering a mené une série d’études qui s’inspirent directement de cette historiographie romantique. Elles portaient sur des textes de droit anciens, à l’instar de la « Loi des douze tables » de la Rome archaïque et d’autres sources en provenance des « royaumes barbares49 ». Le « Code de Hammurabi » n’avait pas encore à ce moment-là été découvert, mais lorsqu’il le sera, il deviendra l’archétype de ces formes premières de codification juridique censées confirmer ces analyses50. Toutes ces sources établissent que les sociétés anciennes reconnaissent à chacun le droit de se faire justice (Selbsthilfe). Mais ce droit est soumis à des règles que les textes étudiés par Jhering et par d’autres à sa suite ont précisément pour objet de fixer :

- la vengeance doit se conformer à un principe d’équivalence : ne doit être infligé en rétorsion à un tort subi qu’un tort comparable ;

- un tort peut, sous certaines circonstances, être racheté : les sources en question prennent ainsi à certains égards la forme de véritables listes de prix qui fixent l’équivalent monétaire de chaque type de préjudice, avec l’effet, puisqu’à chaque tort correspond une somme plus ou moins élevée, d’instaurer une échelle de gravité des actes de violence ;

- les rétorsions licites tout comme leurs équivalents monétaires varient en fonction de la place occupée par les personnes dans la hiérarchie sociale, un tort infligé par un inférieur à un supérieur étant jugé plus grave que le même tort infligé par un supérieur à un inférieur51.

Fig. 7. Prologue du code de Hammurabi, début du XVIIIe siècle av. J.-C. (Musée du Louvre, Paris). Les 120 lignes de texte de la tablette correspondent aux 305 premières cases inscrites sur la stèle.

Jhering comprend ces documents comme les témoins de l’amorce du processus millénaire qui aboutira à son terme à l’édification de l’État moderne. Cette manière d’envisager la construction étatique implique une conséquence théorique de grande portée. Car, selon Jhering, les textes de droit anciens, en les codifiant, ne font en effet qu’officialiser des règles existantes. L’État s’établit donc dans une société pourvue de règles et de normes qui y régissent déjà des rapports sociaux imbriqués dans des hiérarchies de statuts et de classes. L’État n’institue donc pas une société qui n’existerait pas antérieurement à lui. Il ne se surajoute pas non plus à la société pour la transformer de l’extérieur. L’avènement de l’État doit, dans cette perspective, être pensé comme une modification interne à la société et comme l’effet d’un développement endogène.

Pour que l’État s’établisse, un pas supplémentaire est toutefois requis : la fixation des règles de la vengeance légitime ouvre en effet la voie à l’organisation d’un pouvoir qui vienne garantir, au besoin par la force, le respect de ces règles. C’est ainsi d’une « organisation publique de la vengeance52 » que l’État est pensé dériver, la société lui conférant graduellement la tâche de rendre la justice au nom et à la place des personnes privées. Le droit de chacun à la vengeance se mue ainsi en une obligation faite à l’État de sanctionner les écarts aux règles de la vie commune : l’État se révèle ainsi en effet sous l’aspect d’un monopole de la punition au service de la défense des droits subjectifs. Ces droits, toutefois, l’État ne les octroie pas ; ils proviennent du dehors de l’État, non pas d’un quelconque droit naturel, mais, affirme Jhering, de la société en tant qu’elle précède l’État. Dans cette orientation, l’idée de l’État est comprise sous l’angle d’un « minimalisme procédural53 » qui préfigure l’antifinalisme wébérien.

Cette approche de la construction historique de l’État, Jhering la suggère plus qu’il ne la documente. D’autres s’en sont chargés à sa place, en livrant une interprétation de la construction étatique qui prend les traits d’une histoire de l’évolution pénale54. Ces auteurs font franchir au raisonnement une étape supplémentaire qui est cruciale pour comprendre la conception de l’État qui apparaît sous la plume de Jellinek et que Weber reprend à son compte dans sa critique de Oppenheimer. Ils remarquent en effet que les individus se comportent habituellement conformément aux règles et au droit, sans qu’aucune contrainte ne soit nécessaire pour les y forcer. Il s’ensuit que l’image qu’on peut être tenté de se faire de l’État comme une institution essentiellement coercitive qui fait face à une société essentiellement violente ne correspond pas à la réalité des phénomènes d’obéissance tels qu’on les observe. Parmi les activités des États, l’exercice effectif de la contrainte occupe une place réduite. C’est la raison pour laquelle l’accent mis sur le « minimalisme procédural » cède peu à peu devant une conception de l’État comme une instance normative, dotée d’un monopole juridique et administratif, un « monopole des offices » dit Weber55, qui dérive du monopole de la violence légitime en ce que celui-ci en est le garant en dernière instance.

Le concept de monopole de la violence physique légitime prend alors le statut de « notion limite56». Il n’est pas la traduction institutionnelle d’un rapport de force originaire – au contraire des théories du « monopole des armes ». La légitimité que l’État revendique dans l’emploi de la violence dépend, dans cette perspective, du fait qu’il garantisse l’obéissance à des règles dont il n’a pourtant pas titre à déterminer le contenu. Dans un texte consacré à la « lutte pour le droit57», Jhering montre comment, avec l’établissement de l’État, la lutte pour les droits subjectifs se transforme : dans les sociétés d’honneur, on s’assure du respect de ses droits par la rétorsion ; dans l’État, on s’assure du respect de ses droits en portant des revendications devant les institutions et en se battant pour qu’elles soient reconnues et converties en des droits opposables, opposables à un tiers qui est précisément l’État. Ce faisant, Jhering définit en réalité un certain régime de participation et de mobilisation compatible avec les aspirations démocratiques des sociétés modernes. C’est cette même inspiration qui amène Jellinek à souligner que la supériorité des formes modernes d’organisation politique tient au fait que, indépendamment de savoir si elles l’atteignent ou non, elles tendent nécessairement vers un idéal démocratique58. C’est également ce constat qui fait dire à Max Weber que le monopole étatique de la violence ne s’oppose pas à la démocratie, mais qu’il en est au contraire une condition59.

Fig. 8. Manifestation du 17 janvier 1919 à Berlin pour engager les femmes à se saisir de leur droit de vote nouvellement acquis aux prochaines élections nationales.

Ces éléments permettent de dessiner les contours de la conception spécifique du monopole étatique de la violence légitime selon Jellinek, qui s’oppose point par point à la conception d’Oppenheimer :

- Le monopole étatique est conçu comme la résultante de violences entre des membres d’un même groupement social. Dans la mesure où ces violences définissent des rapports internes aux sociétés concernées, la formation de l’État est pensée comme un processus endogène.

- Le principe de cette évolution est le transfert progressif à des institutions publiques de l’obligation de punir à la place et au nom des individus, raison pour laquelle le processus de monopolisation de la violence par l’État se lit d’abord comme une histoire du développement des institutions pénales.

- La violence de l’État, une fois constitué en monopole, est par conséquent de type arbitral : l’État est un tiers qui, en vertu de son monopole de la contrainte, intervient lorsqu’un conflit oppose des personnes privées dont les droits ont été bafoués.

- La légitimité qui est conférée à l’État est de nature procédurale : la contrainte étatique est destinée à faire respecter des règles qui régissent la vie sociale et non à imposer à la société des règles qui ne seraient pas les siennes.

- Élargissant cette perspective, le monopole de l’État prend la signification d’un monopole juridico-administratif au sens où il apparaît que sa vocation est d’assurer une organisation collective respectueuse des droits des membres de la société, le monopole de la violence étant alors compris comme le moyen ultime pour imposer le respect de ces droits.

- La société évoluant, l’État est tenu de s’adapter aux changements des attentes que les membres de la société adressent aux institutions, ce qui nécessite de tenir compte dans la compréhension de l’État des réclamations, des contestations et des mobilisations qui se font jour dans la société, et amène à réfléchir le monopole de la violence légitime comme le garant de l’effectivité de la délibération démocratique.

Les deux manières de concevoir le monopole étatique de la violence légitime s’opposent, comme on le voit, terme à terme (Tabl. 1) : la première pense les violences comme des rapports entre groupements politiques, la seconde les replace à l’intérieur des groupements politiques ; la première ramène la genèse des États à des entreprises guerrières, la seconde la fait procéder des évolutions de la pénalité ; la première regarde les sociétés politiques sous l’angle de la domination que les classes supérieures imposent aux classes inférieures, la seconde les envisage sous le rapport des idéaux de justice qui déterminent une évolution orientée vers des formes d’organisation démocratiques ; la première conçoit la légitimité politique comme un effet dérivé du pouvoir, la seconde la comprend dans sa continuité avec les règles de la vie sociale.

Dans ces conditions, la synthèse wébérienne, en unifiant ces deux conceptions du monopole étatique de la violence légitime, apparaît pour ce qu’elle est : un tour de force. La démarche wébérienne ne peut s’interpréter que comme le choix d’appliquer à ces approches, en dépit de ce qui les oppose, une clause de non-contradiction. Weber affirme donc en pratique, dans le mouvement même de la formulation de sa définition de l’État, leur compatibilité et leur complémentarité, ce qui implique qu’elles donnent accès, bien que par des voies différentes, à un seul et même phénomène, celui d’un unique monopole étatique de la violence légitime. On comprend la volonté de Weber lorsqu’on la replace dans la perspective de l’exigence de réalisme qu’il adresse aux sciences sociales. Tout se passe comme s’il les enjoignait à se rendre à l’évidence : comment nier que les États modernes font aussi bien la guerre que la police, qu’ils exercent une domination en même temps qu’ils dispensent la justice, que les membres de la société participent au pouvoir politique quand bien même ils le subissent ? Comment ne pas constater que les jugements de légitimité de l’action étatique mêlent inextricablement deux attitudes : celle qui veut que cette action soit légitime parce que c’est l’État qui l’accomplit et celle qui estime qu’elle l’est parce que l’État répond à une demande sociale ?

Hétérogenèse de la violence d’État : esquisse d’une hypothèse

Les observations sur la généalogie de la définition wébérienne de l’État ouvrent les sciences sociales de l’État à une perspective que la réception dominante de cette définition, par une sorte de paradoxe, a plutôt contribué à ignorer. Il n’est pourtant pas interdit de penser que c’est cette perspective qui portait le projet d’analyse sociologique de l’État qui animait Weber dans les dernières années de sa vie, alors que le continent européen sortait d’une guerre dévastatrice et que s’installait, dans un chaos inquiétant, la première République allemande. Elle consiste à étudier la réalité sociologique de l’État comme une entreprise institutionnelle dont une caractéristique est d’organiser les tendances contradictoires qui travaillent l’emploi de la violence par l’État, et que les deux généalogies du concept de monopole de la violence légitime permettent d’identifier.

Un tel angle d’analyse doit, en premier lieu, s’intéresser aux situations où le monopole étatique se renforce et se consolide en réussissant à articuler son versant guerrier et son versant punitif, malgré le fait que la conduite de la guerre et la pénalisation des déviances constituent des types de violences d’État qui, comme cela a été montré, obéissent à des logiques si différentes qu’elles sont potentiellement porteuses de vives tensions lorsqu’elles cohabitent au sein d’un même dispositif institutionnel. Mais, pour être complet, il convient, en second lieu, d’examiner les situations inverses, lorsque cette articulation échoue et qu’en conséquence le monopole de l’État apparaît s’affaiblir, même dans les cas où celui-ci continue de disposer des moyens et de la légitimité pour d’une part mener la guerre et d’autre part administrer des sanctions pénales. Par hypothèse, on peut considérer que c’est une telle situation qui se présentait à Weber lorsque, depuis les fenêtres de l’Université de Munich, il voyait des milices prendre possession des rues sans que l’État ne sache comment s’y opposer. On suggérera que, de façon encore plus marquée, c’est celle qui caractérise les « états de violence » contemporains.

C’est dans cet esprit que seront esquissés deux chantiers de recherche. Le premier vise à tirer les conséquences de cette perspective pour la sociologie historique de l’État, en montrant comment la guerre et le crime ont progressivement été distingués dans l’aménagement institutionnel de la violence d’État. Le second a pour objet certaines dynamiques conflictuelles qui s’observent depuis une trentaine d’années, dont la description requiert de considérer qu’elles rendent plus incertaines cette différenciation de la guerre et du crime, le cas du terrorisme étant sous cet angle emblématique.

La différenciation du crime et de la guerre dans la construction de l’État moderne

Les récits que les théoriciens du monopole punitif et les théoriciens du monopole militaire ont produits, chacun de leur côté, donnent de la genèse des États des versions nettement différentes. Cependant, bien que leurs interprétations diffèrent, force est de constater que, du moins pour la période initiale, ils se réfèrent parfois aux mêmes événements et au même type d’institutions60. Cela indique qu’au début du processus de formation des États, les catégories de crime et de guerre n’étaient pas encore si bien différenciées qu’une distinction claire puisse être établie. Par conséquent, les mêmes événements et institutions ont pu être compris par certains comme les prémisses d’un pouvoir de sanction et par d’autres comme l’expression d’une logique belliqueuse. Ni l’une ni l’autre de ces interprétations n’est d’ailleurs fondamentalement erronée, car les événements et les institutions auxquels elles font référence peuvent réellement être vus, dans ces contextes, tant du point de vue de la « guerre » que de la « punition ». Considérant, à l’inverse, que plus tard dans le processus de formation des États, il est devenu difficile (pour le moins) de confondre un tribunal pénal avec un champ de bataille, ou bien même l’arrestation d’un criminel avec la capture d’un ennemi, on entrevoit que la proposition wébérienne implique de concevoir la genèse de l’État comme un processus de distinction progressive du crime et de la guerre et de différenciation des institutions qui se rapportent à chacun de ces domaines dans lesquels le monopole de la violence légitime est requis.

On se limitera ici au contexte ouest-européen, celui qui, dans le passage de l’âge féodal à l’âge moderne, a engendré les États-nations dont nous sommes aujourd’hui familiers. La faide médiévale est de ce point de vue particulièrement riche d’enseignements. Celle-ci constitue un objet historiographique complexe et encore disputé61, qui présente d’importantes variations dans le temps et dans l’espace, et il est donc hasardeux de se risquer à des généralisations nécessairement cursives. On peut néanmoins relever que les événements qualifiés par le terme de « faide » – ou par des termes apparaissant dans certains contextes comme des synonymes (et dont la liste est au demeurant instructive au regard du sens que nous donnons aujourd’hui à ces mots) : vendetta (vindicta), rixe (rixa), guerre (bellum, werra, guerra) – correspondaient à des situations très différentes au point de paraître aujourd’hui incommensurables. Par faide, on entendait parfois des conflits de faible ampleur, situés à l’échelle des personnes et des familles, à propos de sujets comme un vol, la délimitation d’un terrain ou la réputation d’une fille62. Dans d’autres circonstances, le terme était employé pour des conflits de plus grande échelle dans lesquels s’opposaient, parfois sur de plus longues périodes, des lignées, des villages ou des seigneuries63. Mais le terme faide s’appliquait aussi bien à de vastes affrontements entre des grands seigneurs et des princes en concurrence sur de vastes territoires et réclamant de véritables armées, avec parfois l’intervention de « puissances étrangères64». Ainsi, des conflits divers, allant des plus « privés », mobilisant des parents et des amis, aux plus « publiques » ou « politiques », impliquant des fidèles, des mercenaires, des diplomates, étaient également appelés des faides. On le comprend, car ces conflits font sens dans une économie générale de l’honneur et du déshonneur qui n’est pas liée à une échelle unique et peut concerner aussi bien le commun que le puissant. Il n’en reste pas moins que les faides recouvrent ainsi des types de situations que nous avons entre-temps appris à dissocier : il y a celles qui penchent vers l’acte de punition et que nous associons aujourd’hui aux institutions pénales ; il y a celles qui relèvent de la conquête, de la défense, de la guerre et que nous assignons aujourd’hui aux institutions militaires65.

Fig. 9. Représentation d’une bataille pendant la faide dite de Kronstadt en 1389 (anonyme, huile sur bois, autour de 1500).

Or ce mouvement de distinction entre pénal et militaire s’est enclenché dans le processus même de la construction de l’État et a structuré la constitution du monopole de la violence légitime. Au Moyen âge, on assiste à l’émergence de pratiques et d’institutions qui entendent encadrer les faides et qui développent à leur égard une attitude qu’on qualifierait aujourd’hui de « réformiste ». Ce mouvement s’exprime avec une particulière clarté dans le travail des jurisconsultes qui entreprennent de définir le statut légal des faides et de distinguer, en n’y parvenant qu’avec peine, le licite de l’illicite66. Parallèlement, la faide et les formes sociales qui lui correspondent sont concurrencées par les institutions qui ont les traits d’une « police » et d’une « justice » en même temps qu’on assiste à la réglementation croissante des affrontements « guerriers ». Dans ce processus de longue durée, la faide se trouve ainsi peu à peu délégitimée, en particulier par les États en formation qui s’emploient, dans le processus même de la monopolisation de la violence légitime, à éviter la confusion entre le criminel et le guerrier, le punitif et le militaire67.

Dans les institutions, cette séparation est de plus en plus marquée entre les dépositaires civils et militaires du monopole étatique. Cette division du travail de la violence d’État s’accompagne de la constitution de cultures et normes professionnelles propres à chaque domaine. Ce processus d’hétérogenèse est globalement achevé au XIXe siècle. Les institutions judiciaires sont alors clairement distinctes des institutions militaires. Les forces de police ressemblent dans les grands traits à ce que nous connaissons aujourd’hui68. La répression du crime est encadrée par un droit codifié, constitutif d’un espace juridique unifié, couvrant l’ensemble du territoire national et soumettant l’ensemble de la population aux mêmes règles69. À la lutte contre l’arbitraire de l’État se substitue ainsi progressivement la nécessité d’inculquer aux populations le respect de la loi et de les faire renoncer aux pratiques qui relèvent de formes de « justice traditionnelle70 ». C’est au cours de la même période que la criminalité devient une catégorie centrale de l’action publique, comme en témoigne l’essor de la criminologie et de la statistique criminelle71.

Fig. 10. L’arrestation de Ravachol (Le Petit Journal, 16 avril 1892).

Le même genre d’évolutions caractérise la belligérance et les institutions militaires. Les armées deviennent nationales, citoyennes en même temps qu’elles donnent naissance à des corps permanents de professionnels de la guerre72. Le XIXe siècle voit également les principes de la guerre juste trouver une traduction dans le droit positif sous la forme de conventions internationales. Ce mouvement, qui spécifie la guerre et l’« apprivoise » à un degré inconnu avant cette date, trouve dans les accords de La Haye de 1899 et 1907 un aboutissement73. C’est au cours de cette même période que la guerre devient encore un objet de savoir en propre et que la stratégie est instituée en discipline74.

Il convient alors d’identifier le principe qui régit ce partage entre la lutte contre le crime et la conduite de la guerre. Il repose sur la clôture territoriale, qui permet de délimiter l’intérieur et l’extérieur des sociétés politiques. Cette délimitation est elle-même un effet de la construction étatique et non, comme semblent le penser aussi bien les théoriciens du monopole militaire que les théoriciens du monopole punitif, une donnée préalable. Les types légitimes de la violence d’État se voient ainsi distribués suivant deux directions bien séparées l’une de l’autre : la lutte contre le crime devient une affaire exclusivement interne, tandis que la conduite de la guerre appartient aux rapports que l’État entretient avec l’extérieur, c’est-à-dire, dans ce contexte, avec d’autres États. Pour bien mesurer la portée de cette séparation, il est utile de la formuler également dans le sens inverse : ainsi, elle signifie tout d’abord qu’il ne peut y avoir de guerre à l’intérieur des sociétés politiques, sauf sous la forme de la guerre civile, qui, pour des raisons évidentes, ne trouve pas sa place dans le droit positif75 ; et elle signifie, symétriquement, qu’il ne peut exister de lutte contre la criminalité à l’extérieur de l’espace national.

C’est peu ou prou cette situation que Weber trouve devant lui lorsqu’il formule sa définition de l’État. On comprend aisément que sa proposition de tenir la lutte contre la criminalité et la conduite de la guerre pour les deux aspects du même monopole étatique de la violence légitime a pu être facilitée par cette répartition telle qu’elle s’était historiquement établie : dans la mesure où chacune dispose d’un domaine réservé, les interférences et les tensions qui pourraient découler de leur coexistence au sein du même appareil d’État sont en effet limitées et n’apparaissent tout au plus qu’aux points où l’intérieur et l’extérieur se rencontrent et où par conséquent une contamination entre les deux formes de violence d’État a des risques de survenir. Si Weber n’a jamais développé cette question, on trouve néanmoins dans certains de ses textes de circonstance des indices d’une prise en compte de cette problématique. Par exemple, lorsqu’il réclame en 1917 une réforme du code électoral, destinée à permettre aux soldats de retour du front d’exercer leur droit de vote, condition nécessaire, à son sens, pour que ces derniers n’importent pas, en raison de leur exclusion de la participation politique, des logiques de guerre qui mettraient en danger l’unité de la société politique76. Ainsi encore, en sens inverse, lorsqu’à la même époque, il critique vivement le sort réservé à la Pologne occupée, livrée à l’impérialisme rapace aussi bien qu’à la répression sauvage, et qu’il dessine les contours d’une coopération internationale qui soit fondée sur un « devoir de protection et de sollicitude » censé permettre aux sociétés, y compris lorsqu’elles sont en situation d’occupation, de s’organiser suivant leurs propres règles77.

L’affaiblissement de la distinction entre crime et guerre dans les conflits armés du XXIe siècle

Les problèmes que pointe Weber ont pour effet de nous faire percevoir, par contraste, que la probabilité d’une confusion entre répression du crime et conduite de guerre est aujourd’hui devenue importante, au point d’apparaître comme une caractéristique distinctive de nombreux conflits armés contemporains. C’est le cas en particulier des conflits dits terroristes, qui maximisent l’indétermination des catégories de la guerre et du crime ; mais celle-ci est présente également dans d’autres configurations, tels que les « conflits asymétriques78 », les guerres civiles79, les « entre-guerres80 » – qui caractérisent aujourd’hui la situation dans plusieurs zones d’Afrique (Somalie, Congo, Soudan, Sahel) – ou encore des contextes caractérisés par les violences liées au crime organisé et à des phénomènes mafieux81. Dans ces situations, il est de plus en plus difficile d’identifier de façon univoque le genre d’institutions, d’organisations et de groupes engagés dans les conflits et de qualifier les actions qu’ils mènent : des logiques guerrières s’y mêlent à des stratégies criminelles ; on peine à distinguer le soldat du militant, le policier du milicien et le terroriste du partisan ; l’espace d’affrontement est lui aussi indéterminé, rendant inopérante la séparation entre l’intérieur et l’extérieur, au même titre que le droit qui s’applique dans ces contextes et les instances appelées à le faire respecter. Et ces incertitudes ne se limitent pas aux conflits situés dans le Sud. Elles concernent tout aussi bien les démocraties occidentales. En témoignent de nombreuses mesures prises dans la cadre de la lutte contre le terrorisme82 ou bien encore la militarisation accrue des appareils policiers83 : dans ces contextes aussi les distinctions entre action policière et action militaire, droit pénal et droit des conflits armés, territoire national et espace transnational tendent à s’affaiblir, parfois à s’évanouir.

Pour spécifier ce type de configuration, il est utile de prendre un exemple concret. Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2015, l’armée française a bombardé un « centre de formation de l’État islamiste » près de Rakka en Syrie. Dans le bâtiment se trouvaient des ressortissants français affiliés à l’organisation terroriste. Le matin du 9 octobre, un premier communiqué du ministère de la Défense affirmait que ces citoyens français ont été délibérément ciblés ; un second communiqué, quelques heures après, est venu corriger le premier, assurant que l’identité des personnes visées n’était pas connue et que c’est par un concours de circonstances que des citoyens français se trouvaient à l’endroit. Une enquête du journal Le Monde a apporté quelques jours plus tard certaines précisions. Selon le journaliste, les dénégations du ministère de la Défense visent à couvrir qu’il y a bien eu, préalablement au bombardement, un ciblage d’au moins un ressortissant français : un certain Salim Benghalem aurait été nommément identifié et visé dans l’opération84.

Celui-ci était bien connu des services de police et de justice pour avoir été condamné par le passé à plusieurs reprises pour des faits de petite délinquance et surtout, dans la période plus récente, pour avoir été mis en examen dans une procédure ouverte pour terrorisme. Les mesures de contrôle judiciaire n’ont pas empêché Benghalem de rejoindre, dans le courant de l’année 2013, le théâtre syro-irakien et de s’affilier à l’organisation de l’État islamique au sein de laquelle il a rapidement gravi les échelons. Pour autant qu’il soit possible de le savoir, Benghalem a réchappé à l’attaque85. Présumé vivant, il a été condamné moins de trois mois plus tard, début janvier 2016, par contumace, à quinze ans d’emprisonnement. Bien que le jugement mentionne que l’accusé a « pris part à des combats en Syrie au sein de l’EI », le Président du tribunal a tenu néanmoins à rappeler « que les “éléments postérieurs” qui sont apparus depuis 2013 ne pouvaient être retenus contre lui dans l’évaluation de la peine86 ».

La signification de cet exemple réside dans l’enchaînement particulier des événements : celui-ci montre qu’un même individu peut être considéré par les institutions de l’État concomitamment comme un sujet criminel, objet de mesures de contraintes judiciaires et d’une condamnation, et comme un sujet combattant, cible de l’emploi de la violence militaire. L’impossibilité de ne pas s’aviser de cette concomitance explique les préventions dont usent aussi bien les fonctionnaires du ministère de la Défense que les juges en charge de l’affaire pénale. En changeant leur version des faits, les premiers manifestent qu’ils s’estiment tenus de ne pas donner le sentiment de soumettre un justiciable, qui plus est un compatriote, à un traitement guerrier, quand bien même seraient retenues contre lui de lourdes charges criminelles. Les seconds se montrent soucieux d’éviter que l’on puisse penser qu’ils auraient condamné pénalement un belligérant, quand bien même il serait un combattant illégal. Le simple fait que ces précautions aient été prises indique qu’en certaines circonstances il est devenu moins évident pour les institutions de tenir la démarcation entre la lutte contre la criminalité et la conduite de la guerre ou, en tout cas, que le maintien de cette séparation est devenu, dans les missions respectives des institutions militaires et des institutions pénales, un sujet de préoccupation. On notera au demeurant qu’un avocat au barreau de Paris s’est ému de l’affaire et a annoncé vouloir porter plainte contre l’État français pour avoir tenté d’« assassiner » à l’aide de l’appareil militaire un « citoyen français originaire de la ville de Cachan ». Voici comment il justifie son indignation :

Je n’ai aucune appétence pour les égorgeurs de l’État islamique, et encore moins pour ceux qui ont usé leurs fonds de pantalons sur les mêmes bancs d’école que moi. Mais j’ai encore moins de tolérance à l’égard de ces dirigeants, apprentis sorciers, qui font disparaître nos délicates frontières juridiques, fruits d’une longue évolution historique, en particulier lorsqu’il s’agit d’élus ou de représentants de notre République dont je porte fièrement les valeurs et principes sur le front87.

Fig. 11. L'intervention policière à Saint-Denis contre un logement de terroristes présumés rue du Corbillon le 18 novembre. Vue de la rue de la République, à Saint-Denis. Photo anonyme.

Cet exemple n’est pas isolé et illustre un type de situations qui aujourd’hui se multiplient. Il indique une tension croissante dans l’organisation et l’exercice du monopole étatique de la violence légitime. D’un côté, on remarque que la lutte contre la criminalité est susceptible d’être affectée par des logiques qui, dans le passé, étaient réservées à la conduite de la guerre. La rhétorique de la « guerre contre le terrorisme » en est une manifestation, tout comme les constats inquiets qui voient l’apparition, dans les droits internes, d’un « droit pénal de l’ennemi », asservissant les procédures criminelles à des objectifs antinomiques avec les règles et les garanties qui ont été historiquement associées à l’État de droit88. De l’autre côté, les interventions extérieures des États s’éloignent du format de la guerre interétatique telle qu’il avait été fixé par le droit de la guerre et le droit international humanitaire pour prendre à certains égards la forme d’opérations de « police » et de « justice » transfrontalières (sans toutefois les garanties fournies par l’État de droit)89. C’est le cas même lorsque ces interventions visent des entités qui sont, formellement, des États, mais qui se voient alors réduits, en pratique et de plus en plus souvent également en droit, au statut d’une « entreprise criminelle collective90 ». Le vocabulaire employé en témoigne : on lutte avec les moyens de l’action extérieure contre des « combattants criminels » et contre des « États criminels », on procède à des « extraditions exceptionnelles (extraordinary renditions) » et à des « exécutions extrajudiciaires91 ».

Ces réflexions relatives à la façon dont l’État répond aux transformations des conflits armés autorisent à formuler une hypothèse susceptible d’éclairer le paradoxe posé en introduction : alors qu’ils n’ont jamais disposé d’autant de moyens de violence et que leur légitimité n’a jamais été aussi élevée (ce qui se vérifie aisément dans le contexte de la lutte contre le terrorisme), les États sont réputés subir une dépréciation de leurs monopoles de la violence légitime. Le paradoxe se lève lorsqu’on tient compte du fait que ces monopoles de la violence légitime se sont historiquement construits sur une distinction stricte entre la répression du crime et la conduite de la guerre. Cette distinction a été elle-même assise sur la séparation entre l’extérieur et l’intérieur des États, permettant d’assigner à chacun des types de violence d’État leur domaine d’application propre. Dans la mesure où les conflits tendent aujourd’hui à remettre en cause cette séparation entre l’intérieur et l’extérieur, les incohérences entre les deux formes de la violence d’État augmentent. C’est le processus qui est perçu comme un facteur d’affaiblissement des monopoles étatiques. Mais cet affaiblissement ne tient pas tant alors au fait que des acteurs non étatiques se hissent au niveau de puissance des États et établissent, à ce niveau, un rapport de concurrence avec eux. Il tient plutôt au fait que ces conflits provoquent un accroissement des tensions internes aux monopoles étatiques que la formation historique des États avait apaisées.

Conclusion

Dans le raisonnement que l’on vient de lire, deux objectifs ont été poursuivis. Il s’est agi tout d’abord d’affûter les outils sociologiques à notre disposition pour asseoir un diagnostic sur la nature de la transformation des conflits armés dans la période contemporaine, conflits dont la littérature montre qu’ils ont pour caractéristique de s’éloigner de la forme classique de la guerre interétatique, qu’ils en signifient par conséquent « la fin » ou, en tout cas, qu’ils inaugurent des conflits armés d’un nouveau genre dont le terrorisme est une forme saillante. Le parcours à travers les sciences sociales, dans leur tradition allemande, a permis de montrer que ce jugement n’est pas erroné, mais qu’il est partiel. Car la forme de la guerre classique est indissociable de la forme conjointement prise par la lutte contre la criminalité, la conduite de la guerre et la répression du crime devant être comprises comme les deux visages d’un même monopole étatique de la violence légitime qui se sont établies concomitamment dans le processus de la formation des États. De ce point de vue, les conflits actuels ne signifient pas seulement la fin de la guerre ou l’apparition d’un nouveau type de violences. Ils gagnent à être compris sous l’angle d’une confusion croissante entre la guerre et le crime.

Il s’est agi, ensuite, de reconsidérer la question de la signification de ces évolutions : marquent-elles un « retour du Moyen Âge » ? Ou bien faut-il y voir l’annonce des violences d’un monde postmoderne devenu « liquide » ? On voit que l’une et l’autre de ces interprétations, bien qu’elles se projettent dans deux directions en apparence opposées, reposent sur un postulat identique : celui d’un changement dans la constitution de la scène internationale dans laquelle les États, confrontés à des acteurs collectifs qui n’en sont pas, sont amenés à renoncer à ce qui fait d’eux des États, avec l’effet de voir leurs monopoles de la violence légitime s’effriter. Les perspectives ouvertes dans cet article déplacent le questionnement vers une autre hypothèse : la dépréciation des monopoles étatiques de la violence légitime tient moins à la concurrence imposée par des acteurs non étatiques qu’au fait que les engagements violents, dans le contexte actuel, minent et désarticulent de l’intérieur le monopole des États.

Cette perspective ne rend pas moins intimidant le défi que ces évolutions imposent à nos sociétés. En revanche, elle ajoute à la régression prémoderne et à la projection postmoderne une troisième possibilité : celle d’un approfondissement de la différenciation entre guerre et crime. Sur le plan scientifique, rien n’indique que cette hypothèse soit la moins probable : plutôt que d’endosser l’hypothèse hasardeuse d’un changement de paradigme dans l’organisation des rapports collectifs, elle permet, de façon moins coûteuse, de réinscrire les transformations de l’État dans une histoire qui se poursuit sous la modalité d’une division du travail social de la violence institutionnelle qui progresse. On ajoutera que, sur le plan politique, cette troisième option est une nécessité – sauf à reconduire les erreurs manifestes faites depuis maintenant bientôt vingt ans au nom de la lutte contre le terrorisme.

Des versions antérieures du manuscrit ont été présentées au colloque « L’Europe des sociologues » (EHESS, 18-19 mars 2016) et au séminaire du CEVIPOL (Université libre de Bruxelles, 9 mai 2018).

Je remercie les participants pour leurs commentaires et suggestions. Je remercie également Clémence Léobal, Salim Abdelmadjid et Laure Chervalier pour leur aide dans la finalisation du texte.

Notes

1

Norbert Elias, Studien über die Deutschen: Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, édité par M. Schröter, 3e éd., Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1998, p. 228 [tr. fr. : Les Allemands. Luttes de pouvoir et développement de l’habitus aux XIXe et XXe siècles, traduit par M. Buhot de Launay et M. Joly, préface de R. Chartier, Paris, Éditions du Seuil, 2017].

2

Pierre Birnbaum, « La fin de l’État ? », Revue française de science politique, vol. 35, n° 6, 1985, p. 981-998.

3

David Held, Anthony G. Mcgrew (dir.), The Global Transformations Reader: An Introduction to the Globalization Debate, deuxième édition, Cambridge et Malden, Polity Press en association avec Blackwell Publishers, 2003.

4

Kate Nash, Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics, and Power, deuxième édition, Chichester, Wiley-Blackwell, 2010 ;

Saskia Sassen, A Sociology of Globalization, New York, W. W. Norton & Co., 2007.

5

Pierre Birnbaum, « La fin de l’État ? », art. cit., p. 992-994.

6

Frédéric Gros, États de violence. Essai sur la fin de la guerre, Paris, Gallimard, 2005.

7

Paul Keal, « Beyond “War in the Strict Sense” », in T. Dunne, C. Reus-Smit (dir.), The Globalization of International Society, New York, Oxford University Press, 2017, p. 165‑184.

8

Lars Bo Kaspersen, Jeppe Strandsbjerg (dir.), Does War Make States? Investigations of Charles Tilly’s Historical Sociology, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

9

Ce fait explique l’émergence de la thématique des États « faibles » ou « fragiles », « altérés », « dégradés » ou encore « défaillants ». Ces figures apparaissent aujourd’hui comme les points de fuite d’une augmentation générale de la « précarité des légitimités étatiques » (Frank Nullmeier (dir.) et. al., Prekäre Legitimitäten: Rechtfertigung von Herrschaft in der postnationalen Konstellation, Francfort-sur-le-Main, Campus Verlag, 2010).

Celle-ci est réputée affecter, bien qu’à des degrés variables, tous les États, si bien qu’il n’est plus impossible que les États les plus stables, les plus démocratiques et les plus respectueux du droit soient eux-mêmes qualifiés de « faibles », parfois de « défaillants » ou bien même, généralement dans une perspective critique, de « criminels » (exemplairement : Noam Chomsky, Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, New York, Metropolitan Books et Henry Holt, 2006).

10

Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt: eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, troisième édition, Munich, Beck, 2002, p. 26 et 516.

11

Wolfgang Reinhard n’occupe pas une position isolée dans l’espace universitaire, en particulier allemand où, en raison d’une sensibilité particulière aux concepts wébériens, la question de la « fin de l’État » est régulièrement posée dans les termes de la « fin du monopole de la violence légitime ».

Cf. Catherine Colliot-Thélène, « La fin du monopole de la violence légitime ? », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 34, n° 1, 2003, p. 5-31.

12

Kari Palonen, Das „Webersche Moment“: Zur Kontingenz des Politischen, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1998.

13

Zygmunt Bauman, « Wars of the Globalization Era », European Journal of Social Theory, vol. 4, n° 1, 2001, p. 11‑28.

14

Philippe Braud, Science politique, t. 2 : L’État, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p. 49.

15

Georg Lukács, « Die deutsche Soziologie der imperialistischen Periode », in Id., Die Zerstörung der Vernunft: der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hitler, reproduction photomécanique de la seconde édition de 1955, Berlin et Weimar, Aufbau-Verlag, 1988, p. 461-523.

16

James Q. Whitman, « Between Self-Defense and Vengeance/Between Social Contract and Monopoly of Violence », Tulsa Law Review, vol. 39, n° 4, 2003, p. 901-924.

17

L’expression « hiatus irrationalis » est utilisée par M. Weber en référence au « système conceptuel hégélien (Hegelsche Begriffslehre) », auquel il reproche de faire usage de « concepts généraux qui saisissent nécessairement les choses et les processus singuliers comme des occurrences de réalités métaphysiques ».

M. Weber, « Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie », in Id., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, sixième édition, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1985, p. 15.

18

Max Weber, « Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis », in Id., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, sixième édition, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1985, p. 170.

19

On peut rappeler que la revendication du réalisme a été déterminante dans la perpétuation d’une sociologie politique d’inspiration wébérienne. On pense à la contribution décisive de Wolfgang. J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik, 1890-1920, première édition 1959, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1974.

En France, Raymond Aron a également mis l’accent sur cet aspect : Raymond Aron, « Max Weber und die Machtpolitik », Zeitschrift für Politik, vol. 11, n° 2, 1964, p. 100-113.

Cela a encore été le cas de Reinhard Bendix dans l’espace anglophone : Reinhardt Bendix (dir.), State and Society: A Reader in Comparative Political Sociology, Boston, Little, Brown & Co., 1968.

Et l’on sait l’importance que ce dernier a eue pour l’essor des approches dites néo-wébériennes de l’État à partir des années 1970 : P. B. Evans, D. Rueschemeyer et T. Skocpol (dir.), Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

20

Comme c’est le cas par exemple à chaque fois que le concept de monopole de la violence légitime est assimilé à la notion juridico-politique de la souveraineté, alors qu’il devrait être compris comme une redéfinition sociologique de la souveraineté, c’est-à-dire comme le rejet de cette conception juridico-politique. Cf. Catherine Colliot-Thélène, « Après la souveraineté : que reste-t-il des droits subjectifs ? », Eurostudia, vol. 2, n° 2, 2006 [en ligne].

21

Rappelons que M. Weber nourrissait jusqu’à la fin de ses jours le projet d’une sociologie de l’État qui, à ses yeux, restait à faire. En témoignent les dernières conférences qu’il a données : celle à Vienne, notamment, en date du 25 octobre 1918, sur les « problèmes de la sociologie de l’État ».

Le cycle de séminaires donné au printemps 1920 à Munich sous le titre de « Sociologie de l’État », cycle inachevé, interrompu par la mort du sociologue, va également dans ce sens. Gangolf Hübinger, « Max Weber’s “Sociology of the State” and the Science of Politics in Germany », Max Weber Studies, vol. 9, n° 1-2, 2009, p. 17-32.

22

Max Weber, « Politik als Beruf », in Id., Gesammelte politische Schriften, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1988, p. 397, emphase dans l’original (tr. fr. : M. Weber, Le savant et le politique : une nouvelle traduction, préface, traduction et notes de C. Colliot-Thélène, Paris, La Découverte, 2003, p. 118).

23

Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie, cinquième édition, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1980, p. 29 (tr. fr. : Max Weber, Économie et société, t. 1 : Les catégories de la sociologie, trad. J. Freund, Paris, Plon, 1971, p. 97).

24

Un terme à propos duquel Johan Giry et Jean-Philippe Heurtin montrent qu’on gagnerait en précision à le traduire par « prétendre » plutôt que par « revendiquer ». Cf. J. Giry et J. Ph. Heurtin, « Le règne et l’administration. La Herrschaftssoziologie wébérienne comme sociologie du gouvernement », in B. Karsenti, D. Linhardt (dir.), État et société politique : approches sociologiques et philosophiques, Paris, Éditions de l’EHESS (coll. « Raisons pratiques »), 2018, p. 232.

25

Dans un précédent commentaire de la définition wébérienne de l’État, j’avais essayé de montrer qu’à condition de l’élargir et de la détacher de la focalisation sur le monopole de la violence légitime, cette propriété de la définition wébérienne de l’État ouvre la possibilité de reposer la question de la genèse de l’État sur des bases radicalement nouvelles.

Cf. Dominique Linhardt, « Épreuves d’État. Une variation sur la définition wébérienne de l’État », Quaderni, vol. 78, n° 2, 2012, p. 5-22.

26

Cf. Andreas Anter, Max Webers Theorie des modernen Staates: Herkunft, Struktur und Bedeutung, troisième édition, Berlin, Duncker und Humblot, 2014, p. 103-110 et Kari Palonen, « The State as A “Chance” Concept: Max Weber’s de-substantialisation and neutralisation of the concept », Max Weber Studies, vol. 11, n° 1, 2011, p. 99-117.

27

Max Weber, « Politik als Beruf », loc. cit., p. 396. Notons que dans les années 1920 et 1930, cet antifinalisme a été soumis à des critiques fondamentales. Celle de Leo Strauss est sans doute la plus connue (Leo Strauss, Droit naturel et histoire, traduit de l’anglais par M. Nathan et É. Dampierre, Paris, Flammarion, 1986, p. 44-82).

De l’intérieur du contexte des sciences politiques et sociales allemandes sous la République de Weimar, c’est de Hermann Heller qu’est venue la critique la plus incisive puisqu’il tient cet « agnosticisme » pour l’une des sources de la « crise de la théorie de l’État » (Hermann Heller, « Die Krisis der Staatslehre », in Id., Gesammelte Schriften, t. 2 : Recht, Staat, Macht, deuxième édition, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1992, p. 3-29) et de l’impossibilité dans laquelle la sociologie se trouve de distinguer l’État « d’une bande de voleurs, d’un cartel du charbon ou d’un club de bowling » (Hermann Heller, Staatslehre, sixième édition, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1983, p. 230).

La solution qu’il envisage n’est pas celle toutefois d’un abandon de la sociologie au profit du retour à la philosophie politique classique ; il préconise au contraire d’intensifier l’effort des sciences sociales pour intégrer au concept sociologique de l’État le caractère certes historiquement variable, mais non pour autant arbitraire, de l’institution politique.

28

Siegfried Hermes, « Der Staat als „Anstalt“: Max Webers soziologische Begriffsbildung im Kontext der Rechts- und Staatswissenschaften », in K. Lichtblau (dir.), Max Webers „Grundbegriffe“: Kategorien der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, p. 184-216.

29

Olivier Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne, 1800-1918, Paris, Presses universitaires de France, 2005.

30

Par exemple : Ernst Jünger, « Der Arbeiter: Herrschaft und Gestalt », in Id., Werke, t. 6: Essays II, Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1964, p. 209

Carl. Schmitt, « Machtpositionen des modernen Staates », in Id., Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954: Materialien zu einer Verfassungslehre, troisième édition, Berlin, Duncker und Humblot, 1985, p. 367.

31

Dans le monde universitaire allemand des deux premières décennies du XXe siècle, ces deux savants occupent dans leurs domaines respectifs des positions dominantes. Le premier fut l’un des cofondateurs de la Deutsche Gesellschaft für Soziologie et accéda, en 1919, à la première chaire exclusivement consacrée à la sociologie ouverte dans une université allemande.

L’un de ses ouvrages, sobrement intitulé Der Staat, publié en 1907 dans la prestigieuse série « Gesellschaft » dirigée par Martin Buber, a longtemps été considéré comme le sommet de ce que l’approche sociologique de l’État était apte à accomplir (Franz Oppenheimer, Der Staat, Francfort-sur-le-Main, Literarische Anstalt Rütten & Loening, 1907).

Quant à Jellinek, il avait une position encore plus prestigieuse : connu pour avoir dépassé l’opposition entre l’école historique du droit et l’école positiviste, il était une référence incontournable dans les sciences allemandes de l’État. Il mit ce programme en particulier en œuvre dans son Allgemeine Staatslehre, paru pour la première fois en 1900 (Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, troisième édition, Berlin, Julius Springer, 1929).

32

Hans Joas, « Zwischen machtpolitischem Realismus und pazifistischer Utopie: Krieg und Frieden als Thema der soziologischen Theorie », in Id., Kriege und Werte: Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Weilerswist, Velbrück Wissenschaft, 2000, p. 183-203.

33

Hans Joas, Wolfgang Knöbl, Kriegsverdrängung: ein Problem in der Geschichte der Sozialtheorie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2008.