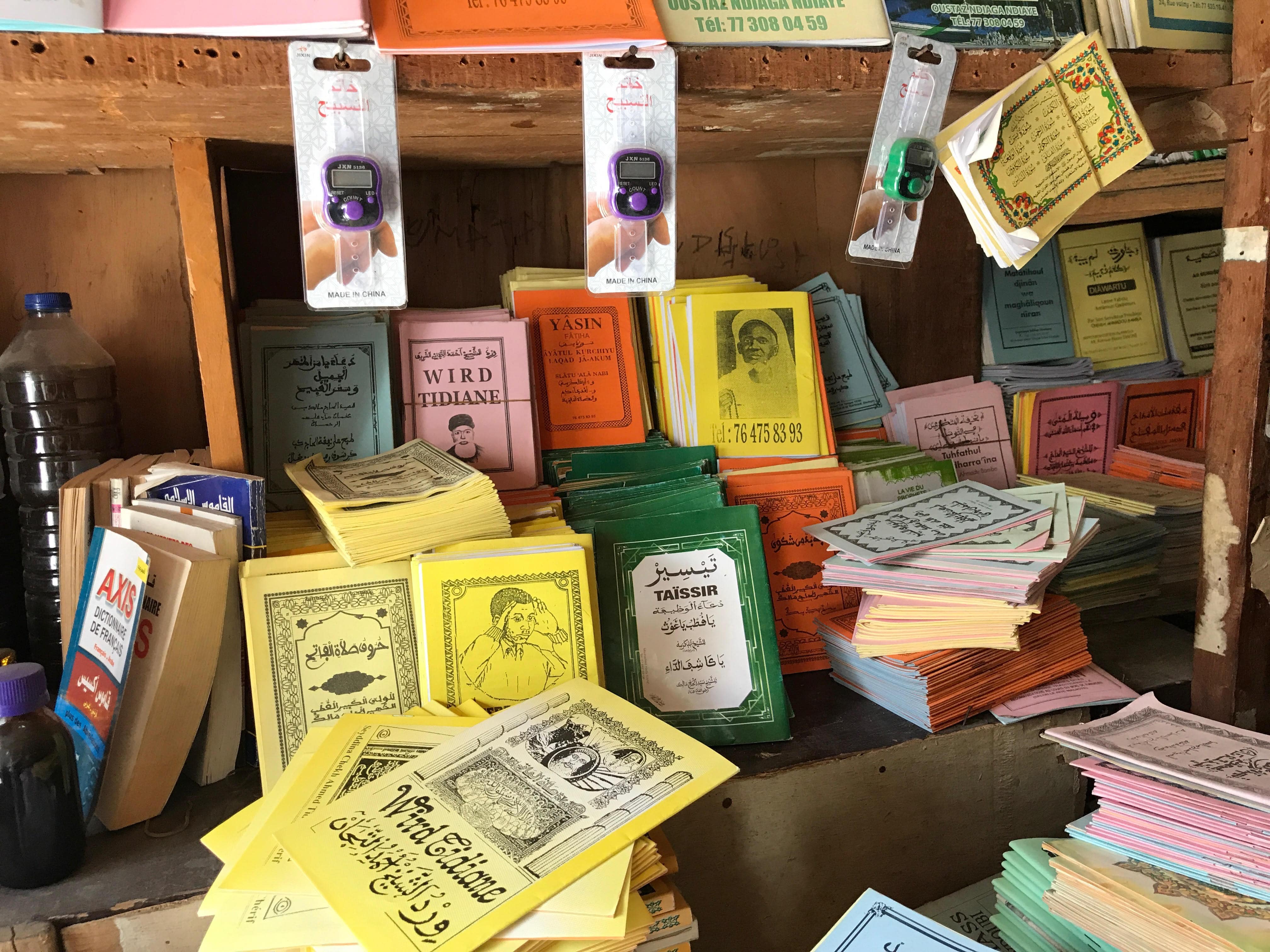

Librairie islamique, Dakar, 2020.

Au Sénégal, les livres islamiques soufis1 connaissent une amplification et une reconfiguration des pratiques qui leur sont associés aussi bien sur le plan de leur usage ordinaire et subjectif que de leur usage savant et scientifique2. Que signifie cette effervescence du livre religieux ? Va-t-elle de pair avec la formation d’une « épistémè » islamique ? Telles sont les interrogations qui ont constitué le point de départ de cette étude. Plus précisément, j’ai étudié les transformations actuelles du « monde du livre islamique » (j’y reviendrai) au Sénégal, ainsi que la signification de son dynamisme pour ses différents acteurs.

Selon Foucault, l’épistémè constitue « l’ensemble des relations pouvant unir, à une époque donnée, les pratiques discursives qui donnent lieu à des figures épistémologiques, à des sciences, éventuellement à des systèmes formalisés » (1969 : 250). Elle définit les conditions de possibilité à partir desquelles un savoir peut émerger et se (trans)former à l’intérieur à la fois du domaine général des sciences et du domaine particulier que constitue une société et une culture à un moment donné. La mise en évidence d’une épistémè est selon Foucault la recherche d’un réseau, de structures, de codes et de matérialités qui organisent et recomposent les conditions de production et de diffusion des connaissances dans un groupe particulier à un temps t. L’étude de ces structures, codes et matérialités est placée au cœur de la réflexion de façon à examiner d’une part si et comment se (trans)forme une « épistémè » islamique, et d’autre part la manière dont celle-ci sert (ou non) l’élaboration d’une « épistémologie du sud » au sens où Santos définit cette notion, soit : « une nouvelle production et évaluation des connaissances ou savoirs valides, scientifiques ou non (…) sur la base des pratiques des classes et des groupes sociaux qui ont systématiquement souffert des inégalités et des discriminations dues au capitalisme et au colonialisme » (Santos 2011 : 38)3. Une épistémologie alternative donc qui s’élaborerait en réaction à une « violence épistémologique » (Mudimbe 1994 : 12) produite par la colonisation et l’imposition de règles de pensée et d’action ayant induit des effets de subordination et de hiérarchisation.

Dans le Sénégal précolonial, comme ailleurs en Afrique, les disciplines considérées comme « islamiques » telles que la théologie, le commentaire, le mysticisme ou le droit étaient au cœur de l’érudition (écrite) (Diagne et Jeppie 2008). Le développement de ces disciplines a accompagné l’islamisation de l’Ouest africain, importante à partir de l’an 1000. Selon la thèse de Jack Goody sur « la raison graphique » de l’islam (1999), c’est dans des « centres islamiques de longue date » que l’écriture fut employée dans l’enseignement, l’étude et la production érudite. Au Sénégal, les marabouts soufis tels que Cheikh Amadou Bamba, fondateur de la Mouridiya (Dumont 1975 ; Babou 2011), Ibrahim Niass (Sessemann 2011 ; Wright 2015), Haj Malick Sy (Mbaye 2004), Haj Omar Tal (Cissé 2011 ; Robinson 1988), tous trois fondateurs de branches tidianes4 dans différentes régions (Tivaouane, Kaolack-Medina Baye et Dakar) ainsi que d’autres érudits musulmans comme Cheikh Mousa Camara (Shmitz 1998) ont été les principaux auteurs de cette littérature islamique, plus spécifiquement soufie (mais pas seulement), dès le XIXe siècle. Examinant les bibliothèques de Tombouctou au Mali dont le corpus est comparable à celui documenté dans les bibliothèques islamiques du Sénégal (Samb 1972 ; J.O. Hunwick et R.S. O’Fahey 2003 ; Kane 2017), Jean-Louis Triaud, qualifie cette littérature de « littérature de transmission » autour de laquelle les « élites subsahariennes ont acquis des savoir-faire dans les domaines de l’histoire, de la littérature, de la philosophie, des mathématiques et de l’astronomie de l’époque. Elles ont, conclut-il, élargi leur vision du monde et acquis le maniement des disciplines scientifiques du moment » (Triaud 2012 : 220). Souleymane Bachir Diagne a montré pour sa part comment la littérature islamique africaine de l’ouest est nourrie d’approches et de références philosophiques – philosophie entendue au sens de falsafa, soit ce que la philosophie grecque devint une fois adoptée par les musulmans lettrés (Diagne 2008, 2013).

Dès le XVIIe siècle, la colonisation marqua une rupture dans le système de transmission des savoirs au Sénégal. L’administration coloniale a progressivement relégué l’érudition islamique au second plan au profit de son ordre épistémique propre. La langue arabe et le caractère arabe utilisé pour transcrire les langues africaines cessèrent d’être les principaux véhicules d’apprentissage du savoir5. Au fil des années, la langue française s’imposa, allant de pair avec la formation d’une « bibliothèque coloniale » (Mudimbe 1988), soit cet ensemble de récits de voyageurs, explorateurs, commerçants, marchands d’esclaves, missionnaires, administrateurs que Valentin Mudimbe, historien et philosophe, a tenté de circonscrire et spécifier pour en former le concept. Mobilisant la pensée foucaldienne, Mudimbe s’est attaché à montrer comment le contenu du signifiant « Afrique » a été construit par ces discours coloniaux ayant contribué à forger la matrice conceptuelle à partir de laquelle une certaine conception de l’Afrique a pu se former : l’Afrique est l’autre absolu, négatif de l’Europe. Plus que d’examiner le récit sur l’Afrique tel qu’il a été construit par l’Occident, Mudimbe analyse la façon dont il est repris par les acteurs académiques et politiques africains. Après l’indépendance en 1960, les élites politiques ayant pris les rênes du pouvoir étaient toutes instruites en français. Sans se substituer aux bibliothèques locales élaborées dans les célèbres centres intellectuels de Djenné, Tombouctou (Mali), Coki (Sénégal) et autres lieux d’érudition africains de l’Ouest, la « bibliothèque coloniale » en diminua fortement l’impact sur la production et la diffusion des savoirs locaux. Ousmane Kane, né en 1955, petit-fils du Cheikh Ibrahim Niass (1900-1975) et historien engagé dans la valorisation de la littérature islamique soufie, témoigne de cette dualité épistémique:

« Dans les nombreuses conférences et causeries religieuses où je me rendais (…) j’entendais des témoignages de leur (les marabouts soufis) érudition, de la poésie religieuse qu’ils ont composée et qui était chantée par les disciples lors des cérémonies religieuses ponctuant notre quotidien. En même temps, je me rendais compte que mes promotionnaires de l’école publique étaient enracinés dans la conviction qu’il n’existait de tradition d’érudition en Afrique Occidentale que celles en langues occidentales » (Kane 2017 : 5).

Pourtant, la parole des marabouts ne s’est jamais tue. Durant la colonisation, leur enseignement a continué de se développer dans les daara (écoles coraniques), jouant parfois un rôle central dans la lutte anti-colonialiste (Triaud 1992 ; Otayek 1993 ; Babou 2011). Bien que contrôlée (Dramé 2016), la production littéraire des marabouts soufis a continué de croître (Samb 1972 ; Hunwick et O’Fahey 2003 ; Kane 2017) ; leur enseignement s’est étendu, connaissant une restructuration profonde : peu à peu, les livres, crayons et stylos ont remplacé la planchette en bois grâce à laquelle le Coran était traditionnellement mémorisé (Ware 2014). Aux côtés des matières religieuses, s’est développé, dans l’école publique dite française, moderne, ou encore des tubaab (blancs), un ordre laïc qui mit l’accent sur les mathématiques, la physique, la chimie, la géographie, etc. Dans ce tournant qui voit les sociétés de l’Afrique de l’Ouest perdre leur souveraineté et tomber sous le joug colonial, l’islam a été vécu comme une religion défendant les valeurs du terroir face au colonisateur apportant avec lui le christianisme. Il a joué le rôle de ferment social et politique (Triaud 1992 ; Otayek 1993). Les marabouts « représentèrent, aux yeux des populations qui se reconnurent en eux, un point fixe, une présence providentielle, une légitimité d’un point de crise » (Triaud 1997 : 11). L’éducation religieuse structurée autour de ces figures et de leurs savoirs représentait un lieu majeur de transmission d’une référence locale, authentique et identitaire cristallisée autour de l’islam. Le livre en langue arabe en était un autre, plus subjectif. Chargé de baraka (protection divine), il était précieusement gardé, on le portait sur soi en guise de talisman et de porte de bonheur (Séne 1982).

Après les indépendances, le schéma scolaire a été poursuivi par l’État et des établissements privés conjuguant, sous diverses formes, école française et enseignement arabo-islamique. Depuis le milieu des années 1990, celui-ci progresse au Sénégal. En atteste le nombre grandissant d’écoles franco-arabes et de diplômés sénégalais d’universités islamiques (Youry-Sall 2018 ; Bava 2009). Parallèlement, la littérature d’expression arabe, principalement islamique, croît considérablement, représentant sans doute la plus grande production livresque du pays6. Ce dynamisme s’inscrit dans la genèse d’une modernité post-coloniale suscitée par un désir fort de conservatisme social démarré sous le mandat d’Abdou Diouf dans les années 1980 (Samson 2005 ; Seck 2010 ; Timera 2008). Abdouramhame Seck utilise le concept d’ « islamo-nationalisme » pour désigner ce phénomène et mettre en exergue « le rôle de l’islam comme ressource de l’identité nationale, en même temps qu’il signifie son inscription forte dans le national, loin des utopies islamistes internationalistes. Il s’agit d’un islam qui par sa profondeur historique, culturelle et symbolique vient donner de la substance à un Etat-nation frappé par la marque coloniale et par la crise ». (J.L. Triaud 2010 : 13-14, dans sa préface à Seck). Ainsi, le livre islamique en pleine effervescence est un objet d’analyse pertinent pour saisir cette « islamisation de la culture sociale » (op.cit. : 12) – plutôt spiritualisation7 – et mieux cerner la façon dont ce processus interroge à nouveau frais les relations entre pré-colonial, colonial et post-colonial. Pour mener à bien cette étude, je suis partie d’une question très concrète : comment fabrique-t-on un livre islamique au Sénégal aujourd’hui ?

Celle-ci m’a conduite à étudier « le monde du livre islamique » au sens où Howard Becker entend la notion de « monde de l’art » : comme un réseau d’acteurs coopérant pour concourir à l’existence d’une œuvre. Plusieurs mois passés à Dakar et dans les villes secondaires du Sénégal (notamment Saint-Louis, Touba, Tivaouane) m’ont permis d’observer les modalités de fabrication qui participent à la définition et à la signification de l’objet « livre islamique » et d’étudier les diverses façons dont il circule. À cette fin, j’ai mené une enquête de terrain dans plusieurs maisons d’édition de façon à suivre l’éditeur dans son travail et dans ses relations avec les différents acteurs de la chaîne – auteurs, calligraphes, enlumineurs, graphistes, traducteurs, imprimeurs, distributeurs, usagers – aussi bien nationaux qu’internationaux, qui participent chacun à sa place et dans son rôle à l’élaboration et à la définition de l’objet « livre islamique ». Cette enquête a pris place dans les maisons dakaroises « Asnaa Khadim », « Editions al Minane », « Librairie Ahmed Sall », « L’Harmattan Sénégal » et « Al Bouraq ». Les responsables respectifs de ces maisons Fallou Gueye, Cheikh Fatma Mabcké, Ahmed Sall, Abdallah Diallo et Babacar Ndiaye éditent deux types de « livres islamiques ». Les trois premiers sont plutôt spécialisés dans les livres islamiques à caractère liturgique (principalement tidianes et/ou mourides). Abdallah Diallo et Babacar Ndiaye, éditeurs de littérature générale respectivement en français et/ou en arabe, publient pour leur part, davantage de livres islamiques à caractère non liturgique, soit : des livres de sciences religieuses ou de science humaines et sociales. Ces deux types de livres islamiques sont caractérisés par des procédures, des normes et des logiques de fabrication du savoir distincts dont l’étude est placée au cœur de la réflexion.

Les « xasaayid », un véritable « best-seller »

« Livre » et « teere » : deux objets distincts

Au cours de mes enquêtes sur les marchés dakarois où s’écoulent les livres parmi d’autres marchandises, j’ai noté la prédominance d’une catégorie d’ouvrages : les teere, comme ils sont communément appelés par leurs commerçants – ce mot désignant le livre ou encore le talisman, en wolof. Cette littérature écrite principalement en arabe se compose surtout de litanies et d’invocations au Prophète sous la forme de poésies appelées xasaayid, autre nom donné à ces petits livrets comptant entre dix et trente pages agrafées et protégées par une couverture fine et colorée. Vendus à un prix abordable, ces « teere » ou « xasaayid » (en particulier ceux de Cheikh Amadou Bamba) sont lus et écoutés par un grand nombre de fidèles dans l’ensemble de l’espace public dakarois où la communauté mouride a considérablement augmenté ces dernières années. À l’intérieur des habitations domestiques et dans les voitures des particuliers, il est également fréquent d’entendre les xasaayid en train d’être récités. Le dynamisme de cette littérature tant du point de vue de sa production que de sa traduction en français, en wolof et dans d’autres langues africaines, et la variété des supports à travers lesquels elle circule (livre, réseaux numériques, enregistrements vocaux), m’a conduite à interroger la place qu’elle occupe dans le marché du livre sénégalais. Dans ce but, j’ai réalisé plusieurs entretiens avec des éditeurs arabophones et francophones ainsi qu’avec la présidente de l’association sénégalaise des éditeurs et avec le directeur du bureau du livre du ministère de la Culture. Tous, y compris certains éditeurs arabophones, décrivaient ce milieu du teere comme « marginal », spécifiquement « religieux » et dont les pratiques étaient restées « artisanales ». « Il ne s’agit pas vraiment de livres », déclaraient beaucoup d’entre eux. J’observais une dualité forte entre d’une part ce qui était appelé « le livre » (ou encore « le bouquin ») et d’autre part ce qui était qualifié de « teere » ; terminologie renvoyant directement aux représentations et aux pratiques contrastées du livre au Sénégal : davantage en français pour le premier, en arabe et dans les langues nationales pour le second.

Exemples de teere, Dakar, 2019.

Afin de mieux cerner cette dualité de l’objet livre, je complétai l’enquête qualitative par une étude quantitative de manière à avoir une idée concrète des savoirs qui « comptent » dans le pays. À cette fin, j’ai recensé dans différents quartiers de Dakar et de la banlieue plus d’une cinquantaine de points de vente de livres en arabe, contre une petite dizaine de livres en français. Les livres exposés sur les étalages des premiers étaient principalement : le Coran, en particulier le « Kaamil de Tunis » (édition la plus répandue au Sénégal, voir Cohen, à paraître), les « teere xam-xam » (les livres de savoir ou aide à la pratique cultuelle) et les « xasaayid », selon la terminologie employée par les commerçants. Dans cette dernière catégorie, les mieux vendus étaient les xasaayid de Cheikh Amadou Bamba répondant à des besoins spécifiques comme Mawāhib Al-Nāfiʿ (Les dons du profitable) et Mafātiḥ Al-Ǧinān (Les clefs du paradis) favorisant les dons et l’acquisition des biens ; Mafātiḥ Al-Bišr (Les clefs de la réjouissance) effaçant les péchés ou encore Ǧāwartu (J’ai avoisiné) réputé ouvrir la voie au paradis. Plus récemment, Wakāna Ḥaqqān (A charge pour nous de) / Ṣindīdī (Mon héros) et Maṭalab Al- Šifāʾ (La réclamation de la guérison) connus pour leurs vertus prophylactiques ont connu un engouement particulier suscité par la crise sanitaire. Aux côtés des poésies de Cheikh Amadou Bamba, les commerçants déclarent vendre beaucoup d’exemplaires du Wird Tidiane de Cheikh Ahmed Tidiane : un ensemble de formules d’évocation mystique à réciter deux fois par jour pour établir le lien avec le seigneur. Et aussi, le Taysir, un des plus célèbres écrits de de Haj Malick Sy.

Boutique de livres d’un vendeur ambulant, Dakar, 2019.

Cheikh Fatma Mbacké, un des plus importants éditeurs de teere du pays âgé d’une quarantaine d’années et descendant direct de Cheikh Amadou Bamba, explique :

« C’est un gros marché. J’imprime en Turquie entre 3000 et 4000 exemplaires et après six mois il n’y en a plus, alors que les livres français ne se vendent pas ou peu. Y en a certains qui ne les lisent même pas ces teere : ils les mettent dans leur bibliothèque, dans leur salon, il y en a d’autres qui les achètent pour offrir ».

Ces observations ont été corroborées par plusieurs éditeurs et marchands s’accordant à dire que ces livres représentent un « véritable business » ayant poussé de nouveaux éditeurs à concevoir des « éditions modernes » comme ils les appellent.

Le business du teere

De meilleure facture que « les anciennes », les nouveaux modèles sont vendus 6000 CFA contre 500 CFA, en moyenne. Cette hausse de prix n’a pas d’impact dissuasif sur les ventes. Ces dix dernières années, les mourides en particulier ont considérablement amélioré la qualité de leurs teere aujourd’hui confectionnés à partir de papier couché (plus épais et plastifié) pour mieux mettre en valeur la calligraphie et ainsi exalter la parole du marabout. En revanche, les éditions modernes, à la différence des autres, sont rarement enrichies de traduction en français et/ou en wolof et de transcriptions en caractères latins permettant aux non arabisants d’adresser leurs prières en arabe8. La traduction advient davantage à l’oral qu’à l’écrit lors des cérémonies religieuses, en wolof plutôt qu’en français. Les réseaux sociaux relaient efficacement ces traductions enregistrées durant les festivités. Il est d’usage, par exemple, qu’un fidèle généralement lettré, produise un enregistrement vocal de la récitation d’un qassaïde suivie de sa traduction en français et/ou en wolof et qu’il le fasse circuler via WhatsApp ; puis, en parallèle, le poste sur Facebook et YouTube de manière à lui assurer une plus large diffusion. Ainsi, la tradition bien ancrée de la traduction de l’arabe vers le français et plus récemment vers le wolof compte tenu de sa place grandissante (Smith 2010), perdure sous une forme orale plutôt qu’écrite afin de toucher une audience plus large9. Récemment, le khalife général des mourides a constitué un comité de spécialistes chargés de produire de nouvelles traductions des xasaayid car, dit Cheikh Fatma Mbacké, « celles publiées dans les anciennes éditions ne sont pas correctes ». La hiérarchie mouride prend au sérieux la question de la traduction qui doit aujourd’hui viser l’exactitude tout comme leur version originale, reproduite à partir de nouveaux canons. Cette transformation éditoriale « en train de se faire » m’a amenée à explorer les logiques de cette production en cours de reconfiguration.

À gauche : Exemple d’« édition ancienne » de xasaayid, éditions Ahmed Sall.

À droite : Exemple d’ «édition moderne » de xasaayid, éditions Asnaa Khadim.

En plus d’un comité de traduction, l’actuel khalife général des mourides a fondé il y a deux ans un « comité de contrôle » des xasaayid car des « erreurs » avaient été relevées dans plusieurs éditions originales. Ce comité est chargé de produire des « xasaayid normés au nom du khalife », comme l’explique Cheikh Fatma Mbacké qui le préside en vertu de ses liens de parenté avec le troisième khalife Abdoul Ahad Mbacké (1968-1989). Ces versions contrôlées par un corps de spécialistes ont été publiées en 16 tomes dans deux formats distincts : l’un en « calligraphie sénégalaise » ressemblant au sudani, elle-même proche du magribi (Diaw et Collet 2021) ; l’autre en calligraphie « machine », pour permettre à un public non strictement « wolofone sénégalais » de les lire. Selon Cheikh Fatma Mbacké, l’enjeu de ce projet est d’inciter les éditeurs de xasaayid à les extraire de ces volumes estampillés. Les entrepreneurs mourides communément appelés Modou-modou ou Baol-baol sont en effet nombreux à chercher à bénéficier des gains de ce marché florissant en s’improvisant éditeurs. Ils développent cette activité en achetant un scanner basique et une petite machine d’impression ou, plus simplement, en sous-traitant le travail à une unité de reproduction chargée de scanner les xasaayid souhaités puis de les imprimer à l’identique. L’objectif de ces éditeurs amateurs est de vendre un maximum de teere avant le magal de Touba10, le gamou de Tivaouane11 et les zyara (visites) d’autres marabouts. Ces festivités constituent les moments forts de commercialisation des xasaayid qui y sont récités, traduits et commentés par les cheikh à l’adresse des fidéles dont un nombre croissant cherche à « lire ces textes par eux-mêmes » explique Cheikh Fatma Mbacké.

À gauche : « Xasaayid normés par le khalife général des mourides » selon la « calligraphie sénégalaise ».

À droite : « Xasaayid normés par le khalife général des mourides » selon la « calligraphie machine ».

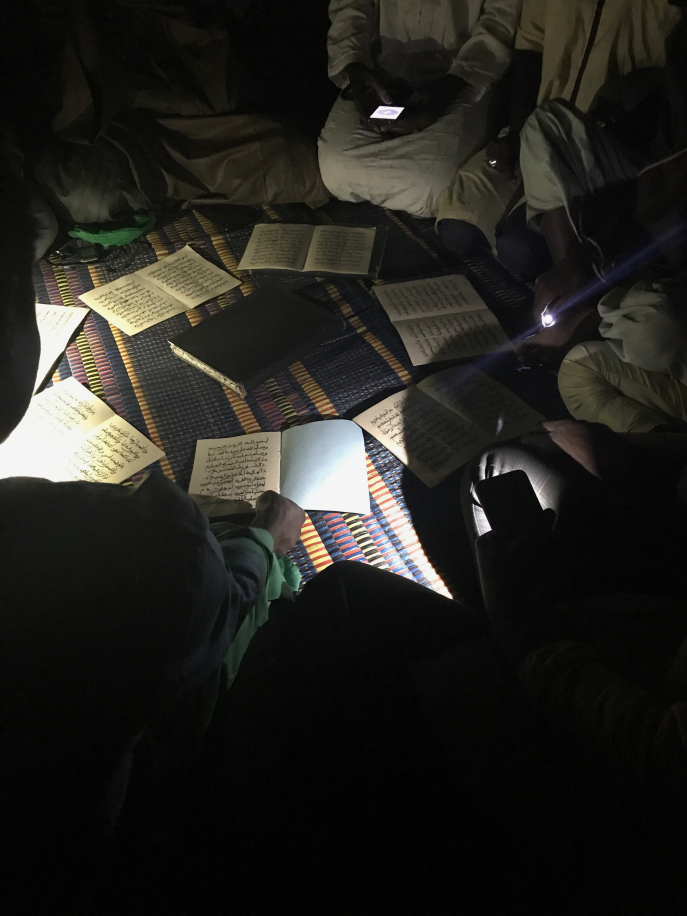

Contrairement aux « petits éditeurs », ceux au capital plus important réécrivent eux-mêmes une partie ou l’intégralité des xasaayid qu’ils éditent. C’est le cas de Ahmed Sall12 et de Fallou Gueye, réputés être de bons calligraphes. Le protocole éditorial se déroule comme suit : premièrement, Ahmed Sall, lui-même cheikh, copie le texte qu’il a en mémoire. Pour sa part, Fallou Gueye, mouride, quarantenaire, représentatif de cette nouvelle génération d’éditeurs professionnels de teere se réfère aux versions téléchargées de xasaayid sur internet avant d’en copier un de son choix. Par la suite, il confie le manuscrit à un groupe de spécialistes « amateurs » qui procède à la vérification. Munis chacun d’une édition différente du même xasaayid, lesdits spécialistes récitent en chœur de façon à rendre à l’oral les divergences ; puis, s’appuyant sur les volumes de xasaayid publiés par le comité d’experts diligentés par le khalife, ils comparent et enfin discutent de la version correcte à adopter (sachant que Cheikh Amadou Bamba aurait lui-même écrit plusieurs versions d’un même xasaayid).

Groupe de correcteurs amateurs de xasaayid au travail, Nguekhokh, 2021.

Par la suite, Fallou Gueye produit un nouveau manuscrit, le scanne et confie à un infographiste la tâche de changer la couleur de certains mots : rouge pour les noms de dieu et du prophète, vert pour les attributs physionomiques de ce dernier.

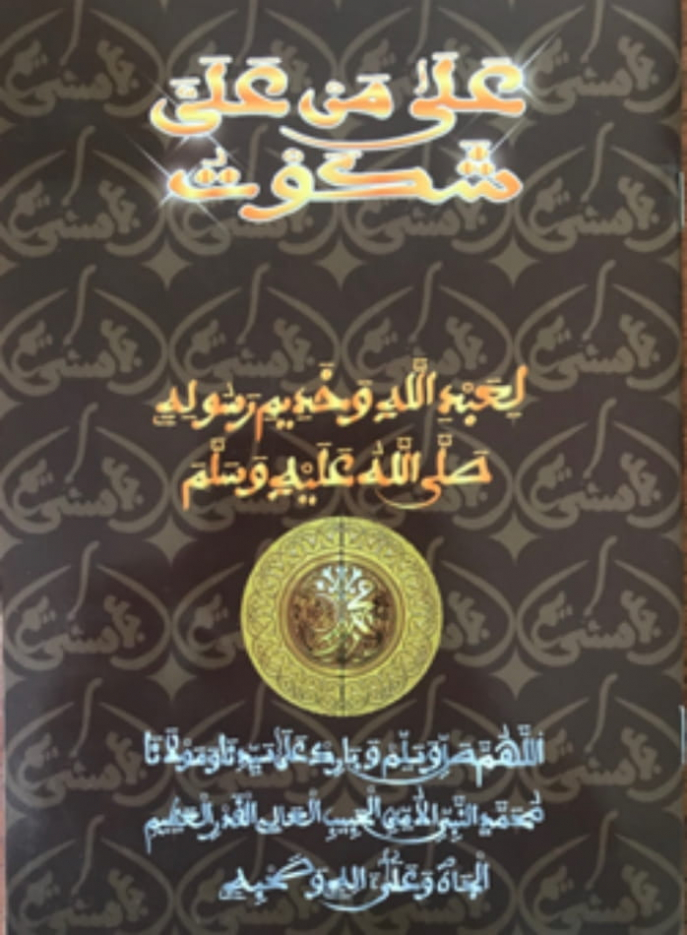

Modèle de xasaayid, éditions Asnaa Khadim, Dakar, 2020.

Afin de répondre aux attentes multiples de ses clients, Fallou Gueye (au même titre que d’autres Cheikh Fatma Mbacké et d’autres éditeurs) conçoit de beaux exemplaires de teere aux couvertures colorées, parfois augmentées de photos de Cheikh Amadou Bamba et enrichies de nouveaux matériaux comme les paillettes ou le velours plutôt achetées par des femmes.

Couvertures de xasaayid présentant les photos de Cheikh Amadou Bamba (gauche) et Cheikh Ibra Fall (droite), Dakar, 2020.

Sur le modèle des éditions modernes de Coran, les teere sont également rangés dans de beaux coffrets destinés à être offerts en cadeau. Rangés dans le salon, la chambre à coucher ou dans un coin de la boutique, ces livres chargés de baraka protègent et apportent des bienfaits. Récemment, un éditeur, s’inspirant d’un modèle de Coran, a mis au point un teere au stylo électronique audio réalisé en Chine.

À gauche : Beaux coffrets de livres de xasaayid.

À droite : Livre de xasaayid au stylo électronique audio.

En effet, le teere continue d’être copié à la main, puis scanné et imprimé de façon à reproduire la calligraphie sénégalaise encore enseignée dans les daara et caractéristique d’une tradition artistique et religieuse locale. À l’instar du Coran, le teere est un livre qui continue d’être conçu et utilisé comme un manuscrit au moyen de techniques qui ne sont pas sans rappeler la lithographie permettant de conserver les caractéristiques physiques d’anciens manuscrits comme le style calligraphique et les marques de vocalisation soutenant jusqu’à aujourd’hui la lecture et la récitation.

Affiche de xasaayid portée par son calligraphe, Dakar, 2021.

Ainsi, le teere personnifie le marabout dont le geste d’écriture est reproduit et transmis par ses disciples. Ceux-ci s’efforcent de prendre pour modèle les manuscrits de leur maître en s’autorisant néanmoins, précise Fallou Gueye, une marge de créativité personnelle. Reprenant la réflexion développée par Marcel Mauss sur les techniques du corps (Mauss 1999 [1936]), Nicolas Adell met en exergue « la place que ces gestes ont dans le contact avec l’immatériel et la formation d’une certaine mystique » (Adell 2015 : 3). En effet, la grande majorité de ces teere ne sont pas achetés seulement pour être lus à la recherche de bienfaits, ils sont aussi employés comme talismans portés sur soi ou encore mis en évidence dans les maisons. Ces pratiques mettent au jour les modes d’intériorisation et d’intimisation de la relation à ces textes ainsi qu’au marabout et au prophète.

Sacoche employée pour porter sur soi les xasaayid de Cheikh Amadou Bamba, Touba, 2020 (maxtuum).

En outre, ces teere sont achetés avant tout pour être récités collectivement. Chaque jeudi soir, dans les rues de Dakar des groupes de récitant appelés kurel récitent en chœur les xasaayid de Cheikh Amadou Bamba. Les chanteurs de qassaïde bénéficient d’une aura et d’une reconnaissance sociale de plus en plus forte, soulignée par les prix qu’ils remportent aux récents concours organisés par la confrérie à l’échelle nationale et internationale. Les kurel consistent en de véritables performances vocales suscitant une émotion forte de la part des fidèles qui y prennent part ou qui écoutent, soulignant encore la dimension sensorielle et corporelle des xasaayid dans leur usage ordinaire.

Cercle de récitants de xasaayid, Dakar, 2021.

Aux côtés de ces pratiques subjectives allant souvent de pair avec le désir de comprendre témoignant d’une personnalisation croissante de la connaissance et de la croyance religieuses, le livre islamique fait aussi l’objet d’un usage savant et scientifique de la part d’érudits musulmans, d’acteurs associatifs et académiques qui s’emploient à en faire connaître le contenu au plus grand nombre.

« En faire des savoirs qui comptent »

Figures d’intellectuels-taalibe mourides et tidianes

Certains enseignants et/ou chercheurs puisent dans les savoirs islamiques pour renouveler les cadres de leur discipline. Abdou Salam Fall, sociologue, explique de façon éloquente ce projet de refondation académique et intellectuelle :

« Les savoirs islamiques ont toujours été au coeur des mouvements de résistance anticolonialiste et aujourd’hui ces savoirs sont au cœur d’une effervescence nouvelle au Sénégal, au Mali, et ailleurs ; les acteurs de cette effervescence sont des savants, des éditeurs, des calligraphes, des traducteurs qui opèrent cette réification des savoirs islamiques. Il s’agit d’une nouvelle épistémologie, d’une nouvelle grille de lecture du monde à partir des textes musulmans ».

Cheikh Ahmed Bamba Diagne représente une figure emblématique de cette catégorie d’intellectuel. Citadin natif d’une ville secondaire du Sénégal, il poursuit parallèlement éducation dans l’école française et fréquentation régulière du daara dont il garde de très bons souvenirs pendant les périodes de vacances scolaires. Élevé au sein d’une famille socialisée dans l’école française et dont certains étaient déjà dans les métiers de la banque, son destin professionnel semble prédéfini. La poursuite d’une formation en économie et d’une carrière d’enseignant chercheur parallèlement à son métier de banquier le pousse vers une mise en synergie des deux domaines dans une perspective appliquée et pragmatique. Au terme de ce parcours scolaire brillant commencé dans les métiers de la banque et poursuivi dans l’enseignement et la recherche en économie à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) à Dakar, il s’interroge sur un fait marquant au Sénégal, ce modèle de réussite économique d’une catégorie d’entrepreneurs mentionnée plus tôt, les Modou-modou ou Baol-baol, adeptes de la confrérie mouride de Cheikh Ahmadou Bamba dont il porte le prénom, signe de son appartenance familiale mais aussi individuelle à cette voie. Il explique en ces termes son projet d’écriture :

« À l’Ucad, j’enseigne les auteurs classiques Marx, Keynes, etc. Dans le livre aussi, j’ai dû présenter ces théories classiques, néoclassiques et libérales ainsi que celles en marge. Eh franchement ça fait mal au cœur de voir qu’on étudie même pas le modèle de ceux qui sont les plus riches au Sénégal : les mourides. Alors que c’est un modèle endogène : c’est par leur éducation, l’enseignement, leur travail, et ce qu’on appelle la khidma, le service rendu à la communauté. Si j’ai voulu publier ce livre c’est pour permettre aux jeunes et aux décideurs de comprendre comment ils (les mourides) ont fait pour gagner autant d’argent et peut-être s’en inspirer ».

Son ouvrage, La vision économique du mouridisme dans l’histoire de la pensée économique (2020) tente ainsi de systématiser ce qui, dans le modèle religio-communautaire mouride et à l’aune de la science économique, structure ses pratiques de production et d’échange. La posture est assurément à prétention académique. Mais, elle est celle d’un taalibe (disciple) qui sans conteste assume cette position d’identification, fortement engagée et impliquée, soumet à l’autorité confrérique le projet éditorial et attend son aval. Mahamet Timera et moi-même (Cohen et Timera, à paraître) avons analysé cette tentation d’une mise à contribution d’une posture d’élite scientifique adoptant la norme tubaab pour mieux valider une autre norme, celle du mouridisme, et assurer son entrée dans l’académie tubaab, l’université française, en tant qu’auteur légitime et même précurseur en certains domaines dont celui du micro-crédit. À l’instar de Cheikh Ahmed Bamba Diagne, on peut citer d’autres économistes comme Makhtar Diouf, professeur d’Université, ancien militant du Parti Africain de l’Indépendance (PAI), parti marxiste, auteur de l’ouvrage Islam, un frein au développement ?, des auteurs comme Amadou Tidiane Bousso (2021) ayant rédigé un traité sur la finance islamique. Abdou Salam Fall, sociologue, a développé une contribution qui voit en Mawdo Malick Sy un précurseur et pionnier de l’économie sociale et solidaire durant le cycle des conférences du Ramadan à Tivaouane, cité religieuse de la Tijāniyya en 2020.

Pour sa part, le Cadre unitaire de l’islam, une association créée en 201713 et composée d’un représentant de chaque communauté confrérique, et de l’islam « sunnite » comme ils l’appellent (soit non confrérique) ainsi que chiite, a initié un projet appelé kaggu, malle en wolof en référence à l’objet dans lequel les familles de lettrés rangeaient traditionnellement leurs manuscrits. Ce projet porté par de nombreux intellectuels-taalibe tels que Cheikh Gueye, géographe et responsable de la Veille et de la Prospective à IPAR (Think thank sur les politiques publiques dans le secteur agricole et rural en Afrique de l’Ouest), Seydi Diamil Niane, islamologue, chercheur à l’IFAN (Institut fondamental d’Afrique Noire, à l’UCAD), ou encore Abdou Khadr Ba Majalis, éditeur-libraire à Dakar, vise à produire une anthologie des textes de différents marabouts et cheikh sénégalais relatifs aux thèmes de la paix, de la tolérance et de l’écologie. Ces textes prendront place dans de nouveaux manuels scolaires adressés aux enfants de classe primaire. Seydi Diamil Niane, explique sur un message posté sur facebook son implication dans le projet :

« En novembre 2017, après avoir décroché mon doctorat à l’Université de Strasbourg deux mois auparavant, je rentrais au Sénégal sur demande de mon ami et grand-frère Bakary Sambe qui m’avait alors fait l’amitié de m’engager au Timbuktu Institute en tant que chargé de recherches. Peu de temps après mon installation, je reçus un appel de Cheikh Ahmed Tidiane Sy qui me présentait le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal et me demandait de le rejoindre en tant que secrétaire permanent afin d’épauler le secrétaire général Dr Cheikh Guèye. Devenu salarié du Cadre pendant un an, j’ai eu la lourde et noble tâche de coordonner la production d’un recueil de textes sur la paix et le vivre ensemble au Sénégal en nous basant sur les écrits des figures religieuses sénégalaises. Tous les comités scientifiques des confréries soufies et associations islamiques y étaient associés. Nous avons même une partie sur l’apport des penseurs chrétiens sénégalais à la théorisation du vivre ensemble au pays. Le recueil devra être diffusé sous peu et on se battra pour que ses enseignements soient intégrés dans le système éducatif au Sénégal ».

Pensés comme un manuel d’éducation civique, cet ouvrage fournirait une grille de lecture dont les axiomes ne seraient plus la république, la laïcité et la citoyenneté (à la française), comme cela est le cas des manuels de l’école française. Au contraire, les instigateurs de ce projet proposent de penser les problématiques contemporaines à partir de ce qu’en ont dit les plus célèbres marabouts sénégalais et d’enseigner ces leçons. Il est d’ailleurs assez éloquent que durant la crise du Covid des lettres de Haj Malick Sy et Cheikh Amadou Bamba sur l’épidémie de peste au Sénégal au début du XXe siècle aient été exhumées et diffusées dans les médias sociaux (Cohen et Gueye, à paraître).

Le projet kaggu vise un objectif plus global selon l’un de ses initiateurs, Cheikh Gueye :

« Plus largement, l’ambition du projet est de constituer une bibliothèque numérique regroupant les enseignements des grandes figures religieuses sénégalaises et de l’Islam en général afin de les mettre à la disposition des enseignants, des chercheurs. On a une école française au Sénégal. On veut maintenant une école sénégalaise au Sénégal, comme le dit Aziz Mbacké Majalis (descendant directe de Cheikh Amadou Bamba). Pour cela, il nous faut réinventer le curriculum afin de l’adapter et de le rendre conforme aux enseignements du milieu. Le Sénégal, c’est d’abord l’islam confrérique. Tout le monde ressent le besoin de reconnecter avec ces écrits. Ce n’est pas facile, car il y a des gardiens du temple que constitue cet enseignement laïque d’origine française. Mais je pense qu’on progresse. Il y a quelques années, c’était impensable d’avoir des thèses sur Cheikh Ahmadou Bamba, sur la littérature arabe au Sénégal, sur la littérature wolof disons confrérique. Maintenant, il y a des thèses et des thèses ! ».

Vers une transformation épistémologique des savoirs islamiques

Chacun à sa place et dans son rôle, avec en tête des objectifs distincts et des manières spécifiques de l’atteindre, des acteurs académiques, associatifs et religieux recensent, exhument, compilent, cataloguent, éditent, traduisent, vulgarisent ou élèvent au rang de productions « scientifiques » ces écrits islamiques, dont beaucoup circulent encore sous forme de manuscrits. L’enjeu en particulier est de rendre ces textes « majeurs et pourtant peu connus » accessibles au grand public. Aux côtés des litanies et des invocations au Prophète écrits par les marabouts sénégalais déjà mentionnés ou par des érudits moins célèbres, on trouve des œuvres de sciences islamiques (exégèse coranique, mystique musulmane, jurisprudence islamique) et aussi des œuvres de sciences humaines et sociales (histoire, astronomie, médecine) écrits par ces mêmes auteurs14. En parallèle, se multiplient ces dernières années les thèses et les mémoires sur ces marabouts, leur biographie, leurs écrits, leur pensée. L’usage scientifique des livres islamiques à caractère non liturgique, tout comme les usages plus ordinaires dont ils font l’objet, ne sont pas nouveaux. Ils connaissent néanmoins ces dernières années un engouement remarquable allant sans doute de pair avec l’apparition des nouvelles technologies de production et de communication au service de nouvelles possibilités de rentabilité et de visibilité. Beaucoup d’acteurs, impliqués dans l’édition de livres islamiques à caractère non liturgique ont moins en tête le bénéfice économique (même s’ils ne le perdent jamais de vue) que le souci de valoriser ces textes locaux, afin qu’une place leur soit dédiée dans l’arène du savoir islamique et plus largement scientifique à l’échelle internationale. À propos d’un livre en cours de préparation sur la vie et l’œuvre de Haj Malick Sy, Abdou Salam Fall, l’un des coordinateurs de l’ouvrage, raconte la genèse de ce projet et la manière dont il s’y est impliqué :

« Le comité scientifique de la Tijāniyya de Tivaouane composé d’intellectuels de cette école m’a demandé un jour de me joindre à eux pour l’une de leurs réunions, j’ai accepté, et tandis que je les écoutais parler de leur projet d’éditer quatre volumes sur la vie et l’œuvre de Haj Malick Sy pour les transmettre aux bibliothèques de grandes universités internationales l’un d’eux a dit : “mais nous avons Abdou Salam Fall avec nous qui est un chercheur universitaire connu”. Des gens dans la salle, l’un qui est professeur à New York, l’autre, au Canada ont ajouté : “si les universitaires voient le nom d’Abdou Salam Fall apparaître sur les volumes, ils le liront car les travaux d’Abdou Salam Fall sont lus”. Vous savez, je suis de la Tijāniyya donc si je peux faire quelque chose je le fais, j’ai donc répondu que j’étais honoré par la demande et j’ai accepté. J’ai demandé si je pouvais coordonner ce travail avec Abdelaziz Kébé (l’un des piliers intellectuels de la Tijāniyya de Tivaouane et secrétaire général de la Délégation au pèlerinage), car ce n’est pas mon domaine d’étude. Pour le chapitre que j’écris sur la biographie de Haj Malick Sy, je travaille à partir des sources car il y a beaucoup de témoignages oraux mais ça ne suffit pas ; parce que les gens, les religieux surtout, ils lisent les ouvrages de Haj Malick Sy sur sa vie, ses miracles, c’est de l’hagiographie mais dans les universités qui connaît Haj Malick Sy ? Qui connaît sa pensée ? Personne. Il faut la faire connaître ».

Des enseignants et/ou chercheurs sénégalais comme Cheikh Bamba Diagne s’inspirent même des savoirs de leurs marabouts pour renouveler les cadres de leur discipline. Or, les savoirs qui comptent aujourd’hui répondent à des normes partagées, principalement matérielles permettant de structurer un espace commun de circulation. Obéir à ces normes implique une certaine formalisation qui s’opère dans le cas des savoirs islamiques à travers plusieurs outils. Le « comité scientifique » en est le principal. Créé par les différentes confréries mourides et tidianes, ces comités, plus ou moins récents, sont chargés de coordonner des éditions critiques des œuvres de leurs marabouts et des études consacrées à leur vie et à leur formation religieuse et intellectuelle. Les membres de ces comités sont les véritables artisans de la production de nouveaux cadres matériels de la parole confrérique à caractère non liturgique à travers l’organisation de « congrès » ou de « symposiums », comme ils sont aujourd’hui nommés en référence à la terminologie francophone davantage employée par les mourides, et anglophone, plus mobilisée par les tidianes15, ainsi que la publication de livres dotés de la matérialité d’un « vrai » livre, comme certains le disent (c’est-à-dire pas un livret d’une vingtaine de pages agrafées, reproduit de façon artisanale à des fins de consommation rapide dans le cadre de cérémonies), un livre aussi doté d’un Isbn (à la différence des nombreux teere) assurant leur diffusion sur les sites de vente en ligne comme Amazon et dans les bibliothèques universitaires du monde entier16. Un nombre grandissant de chercheurs (sociologues, économistes, historiens, islamologues, codicologues) font partie de ces comités à la demande (ou non) de leur confrérie à la recherche de caution scientifique. Les chercheurs sont généralement heureux de pouvoir mettre leur compétence au service de leur communauté religieuse et ainsi, éventuellement, y jouer un rôle distinctif. En outre, ils sont fiers de participer à la reconnaissance et à la valorisation de l’érudition musulmane de leur pays et de leur confrérie, en particulier17.

Être un bon taalibe : rivalités religieuses et éditoriales

Le souci identitaire en effet est loin d’être négligeable dans ce processus dont l’un des moteurs est la compétition que se livrent les différentes voies confrériques soufies du Sénégal pour occuper ou montrer la place supposée qui leur revient dans l’espace public national. Les tidianes avaient pris de l’avance, les mourides les ont rattrapés. À cette fin, la traduction en français et en anglais est primordiale. Elle connaît, on l’a indiqué, une nette accélération ces dernières années, visant aussi à une meilleure compréhension des savoirs islamiques par les fidèles maitrisant souvent mieux le français (à l’écrit) que l’arabe. Ce mouvement de réhabilitation, valorisation et vulgarisation des savoirs islamiques s’accompagne d’une quête des manuscrits qui s’est considérablement intensifiée ces dernières années. En outre, un nombre grandissant de familles s’adressent aux éditeurs pour publier les textes de leurs aïeuls ou ceux écrits aujourd’hui à propos de ces derniers. Cette demande croissante de publications, ce véritable « boom » du manuscrit a poussé les éditions L’Harmattan Sénégal à penser à créer une collection « bibliothèque mouride ». Abdoulaye Diallo, gérant de cette maison d’édition explique :

« Ces dernières années, on a reçu beaucoup de textes d’intellectuels mourides et aussi tidianes. On assiste à une endogénéisation des savoirs qui passe par la remise en cause des paradigmes, un pied de nez au colon (…) Plutôt que de réfléchir le Sénégal à partir des postulats hérités de l’étranger et qui n’ont rien à voir avec nos sociétés, on veut penser le Sénégal à partir de nos savoirs propres. Cette endogénéisation des savoirs se manifeste dans tous les champs disciplinaires : économie, droit, philosophie, sociologie, médecine, pharmacie, etc. Il n’y a qu’à voir notre catalogue. À l’université c’est de plus en plus présent. Certains enseignants intègrent les savoirs endogènes à leurs enseignements. Aussi, quelques universitaires romanciers prennent la décision de ne plus écrire en français mais en wolof. Quant à nous, pour la diffusion de nos ouvrages nous utilisons désormais davantage le format de la cérémonie religieuse, jang en wolof, plutôt que des signatures. On a essayé de faire des signatures comme en France ça ne marchait pas, ça ne faisait pas vendre les livres, et puis on a commencé à organiser des cérémonies et là ! C’est comme une activité, une animation, un événement autour du livre : on prend pour prétexte la promotion de l’auteur souvent connu au sein de sa confrérie, pour servir la promotion du livre. Tandis qu’une simple signature d’ouvrages à la française fait vendre dix ou quinze livres, durant les cérémonies on en vend 300 à 400. Ce sont la famille, les amis, tout le réseau de l’auteur qui viennent et qui achètent ».

Dédicace du livre de Moussa Fall Tariqa, mouvements réformistes et enseignement de l’arabe au Sénégal publié en 2017 – mosquée Massalikul Jinaan financée par la confrérie mouride et construite entre 2009 et 2019.

Cet engouement a poussé Al Bouraq, maison d’édition historique du monde arabe (aussi bien arabophone que francophone) à ouvrir une antenne à Dakar en 2017 (la 3e après Beyrouth et Paris) dans le but de « revaloriser le patrimoine historique sénégalais », explique Babacar Ndiaye, gérant de l’antenne sénégalaise. À cette fin, Babacar Ndiaye et Wissam Mansour (un des fondateurs de la maison Al Bouraq) ont, à l’instar d’autres, récemment sillonné le Sénégal à la rencontre des familles religieuses des grands centres maraboutiques : Tivaouane, Kaolack, Medina Baye, trois écoles de pensée tidianes ; Touba, la capitale des mourides ; et Dakar, siège de la famille omarienne.

« Nous avons souhaité leur expliquer de vive voix notre projet, explique Babacar Ndiaye, leur dire que nous sommes prêts à éditer leurs manuscrits car ils représentent un patrimoine très riche. Mais nous préférons commencer par ce que nous connaissons le mieux : l’école de Tivaouane, car je suis un descendant direct de Haj Malick Sy par ma mère. Nous sommes allés voir le khalife pour lui expliquer notre projet, il l’a bien reçu, nous allons commencer le travail bientôt ».

Quelques années plus tôt, à l’occasion de la présentation de l’ouvrage sur la pensée de Haj Malick Sy édité par Al-Bouraq, le khalife de Tivaouane avait présenté Babacar Ndiaye à Wissam Mansour qui commençait à envisager l’ouverture prochaine d’une antenne dakaroise d’Al Bouraq. Babacar Ndiaye n’aurait pas hésité un seul instant :

« Le domaine du livre religieux au Sénégal manque d’expertise et d’expérience. Aujourd’hui, c’est un défi pour moi : éditer des ouvrages islamiques selon des règles, des normes, parce que ces textes demandent beaucoup de précaution, on ne peut pas écrire n’importe quoi, la langue arabe c’est très compliqué, un “waw” (lettre de l’alphabet arabe produisant le son “ou” désignant la conjonction de coordination “et”) manquant et la phrase entière change de sens. C’est comme pour le Coran, les précautions à prendre sont les mêmes ». Aussi, poursuit-il, « chaque édition d’anciens manuscrits doit être complétée d’une édition critique. Enfin, un livre qui se diffuse est un livre avec un Isbn. Tout ça, ces normes, l’Isbn, etc. dans le domaine du livre religieux on n’en a pas au Sénégal. L’arrivée d’Al Bouraq vient combler ce manque », conclut Babacar Ndiaye soucieux de structurer ce champ.

Dans une perspective similaire, Ousmane Diaw, résidant entre Le Caire et Dakar a créé Timbuktu éditions cinq ans plus tôt, en 2012. A la suite d’un bachelor « Métiers du livre » à l’université d’Al-Azhar complétée par une formation professionnelle dans une imprimerie du Caire, Ousmane Diaw a été l’un des premiers éditeurs sénégalais à entreprendre ce travail d’exhumation et de publication des anciens manuscrits islamiques sénégalais.

« Par pure quête de sens existentielle et de mon identité africaine et musulmane, je me suis intéressé à l’apport des érudits ouest africains à l’Islam. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à me documenter sur “la bibliothèque islamique en Afrique” ».

Dès lors, il s’est employé à rendre visible les textes d’érudits musulmans sénégalais. Éditant pour l’instant principalement en arabe, il commence à ouvrir son catalogue à certains titres originaux traduits en arabe ainsi que des éditions bilingues. Dans ce but, Ousmane Diaw a voyagé en 2021 aux quatre coins du Sénégal à la recherche des bibliothèques privées de grands érudits tels que Cheikh Muusa Kamara dans le Fouta-Toro au nord ou de Ndiaye Sarr à Saint-Louis du Sénégal, ancienne capitale coloniale proche de la frontière mauritanienne. Une fois la bibliothèque identifiée18, il se rend directement dans les familles (souvent introduit par des personnes ressources) pour les convaincre de l’autoriser à inventorier, cataloguer et numériser les manuscrits et les anciens imprimés qu’elles détiennent si ceux-ci sont en bon état. Les familles ne sont pas toujours enclines à le faire, les manuscrits étant de leur point de vue chargés de baraka. Fort de son érudition remarquable et de sa maitrise parfaite de l’arabe, Ousmane Diaw est parvenu à rassurer quelques familles qui lui ont donné leur accord pour restaurer, classer, cataloguer, numériser et éditer certains manuscrits de Cheikh Moussa Camara et de Ndiaye Sarr. En cherchant à réunir l’ensemble des écrits d’érudits musulmans sénégalais dans son catalogue, Ousmane Diaw, dans le sillage d’Amar Samb (1972), a l’ambition de reconstituer la « bibliothèque islamique » du Sénégal en répondant aux normes éditoriales strictes de la littérature arabe classique. Connue sous le nom de turâth (legs en arabe), cette littérature emblématique du patrimoine littéraire arabo-islamique est une référence centrale aux yeux des éditeurs sénégalais rencontrés à Dakar. Le Coran, ainsi que Babacar Ndiaye le rappelait, en est le modèle par excellence. Depuis le Caire, Ousmane Diaw imprime ses ouvrages reliés parfois « à l’orientale » (en similicuir comportant des dorures) à la demande d’auteurs souhaitant voir leurs ouvrages rejoindre les livres islamiques canoniques sur les étagères des bibliothèques publiques et domestiques.

Ces observations mettent au jour une tension intéressante supplémentaire dans la formation en cours d’une « épistémè » islamique : d’une part, un certain intérêt pour une matérialité « authentique » (non plus seulement l’édition d’apparat mais la quête des manuscrits comme pour être au plus près de la parole ou des gestes graphiques) ; d’autre part, la structuration d’une virtualité (la « bibliothèque islamique ») qui est une quête, un projet plus ou moins coordonné et très compétitif ; aussi une sorte de rêve. Encadrée par ce couple, la recomposition de l’« épistémè » y trouve une certaine allure19.

Conclusion

Ainsi, l’amplification et la reconfiguration des pratiques associées aux livres islamiques, plus spécifiquement soufis (mais pas seulement) résultent, d’une part, d’un besoin spirituel croissant s’accompagnant du désir de comprendre ; et d’autre part, d’une volonté collective de réactiver ces savoirs locaux pour élaborer une épistémologie alternative permettant de réfléchir le monde et se connecter à lui à travers eux, rompant ainsi avec une colonisation épistémique qui perdure20. La transformation matérielle de l’objet-livre est au cœur de cette double (re)fondation des savoirs islamiques qui s’opère de façon parallèle et combinatoire et qui va de pair avec l’apparition de nouvelles virtualités façonnant des horizons et des micro-utopies actives de savoir.

Les livres islamiques à caractère liturgique et les livres islamiques à caractère non liturgique sont placés au cœur de processus de production structurés autour de manuscrits originaux tantôt reproduits à l’identique de façon à ne pas retirer au texte son statut « authentique » et remettre au fidèle un livre écrit à la main, signe d’une personnification maraboutique conférant au livre une charge spirituelle plus forte. Tantôt, ces manuscrits sont transformés par un appareillage critique, servi par des procédures scientifiques (codicologiques et philologiques) visant à rendre le texte lisible et intelligible par tous, y compris ceux qui n’y seraient pas familiers. On distingue donc deux protocoles éditoriaux reposant chacun sur des logiques et des normes de diffusion propres : teere, cérémonies religieuses et réseaux sociaux21 pour l’un ; symposiums, livres dotés d’un Isbn, signatures d’ouvrages, pour l’autre. Le substrat matériel inscrit dans un réseau international de normes permet donc de doter les savoirs islamiques locaux d’une capacité à ne pas / ne plus être « hors champ »22.

Ce double mouvement de transmission des savoirs religieux vise (plus ou moins consciemment) à élaborer une « épistémè » locale en réaction à une « épistémè » coloniale et post-coloniale surtout informée par l’idée de tradition « négro-africaine » minorant l’islam à la faveur d’autres traits culturels africains. Souleyman Bashir Diagne, philosophe, relève à ce propos un paradoxe significatif : « Last but not least, 94% de la population sénégalaise sont islamisés. Ce chiffre appelle deux remarques. La première complète la critique d’un certain discours convenu sur la culture, dont les grandes thématiques et catégories, enracinement, tradition, authenticité négro-africaine, etc. ne mordent guère sur cette réalité massive qui est que les significations culturelles axiologiques, économiques mêmes, sont d’abord lisibles à la lumière de l’islamité de cet espace » (interview, 1992, mentionnée par Mahamet Timera 2008 : 233). Ce déni d’islam n’est pas sans rappeler les premiers travaux africanistes dans lesquels l’islam n’apparaît pas comme une dimension de l’identité africaine. Mahamet Timera analyse finement comment l’islam a été occulté par les chercheurs africanistes à l’instar d’autres facteurs importants comme la citadinité et l’urbanité. « C’est cette occultation de l’islam, écrit-il, et par incidence de sa tradition classique et lettrée ayant connu une certaine éclosion au Sud du Sahara, qui est aujourd’hui remise en cause par les travaux sur ce qu’on appelle la “bibliothèque islamique” (Schmitz 1998 ; Kane 2003 ; etc.), travaux qui exhument des corpus et manuscrits indigènes anciens en arabe et les font entrer dans les sources des sciences sociales aux côtés de celles de la “bibliothèque coloniale” » (Timera, 208 : 231).

Ainsi, la littérature islamique témoigne au Sénégal d’une durée coloniale toujours en cours et en devenir en tant qu’elle est motrice de l’émergence d’une industrie culturelle. Le livre islamique est un bon analyseur de cet « enchevêtrement des historicités et des cultures » produit par la colonisation dont il permet de restituer sa « contemporanéité (ainsi que) ses effets sur le présent » (Lefebvre et Oualdi 2017 : 938). Mais à ce stade de l’analyse, plusieurs questions restent en suspens : dans la mesure où les livres islamiques à caractère savant et scientifique finissent eux-mêmes par rejoindre les canaux génériques et dominants caractérisés par une matérialité propre jouant un rôle central dans la hiérarchisation des savoirs (Jacob 2011), comment peut-on construire une épistémologie qui ne réintroduise pas de l’essence ? Comment sort-on de ce jeu23 ? Enfin, cette épistémologie alternative parviendra-t-elle vraiment à changer le cours des choses ou serait-ce une tentative vaine ? Signalons à ce propos l’ouverture prochaine de l’Université de Touba dont le curricula s’appuie en grande partie sur les disciplines islamiques ainsi que sur une formation aux métiers exercés dans la région comme l’agriculture ou encore l’architecture à partir des produits locaux. Annoncée depuis plusieurs années, l’ouverture de ce nouveau centre académique serait imminente. Affaire à suivre...

Ainsi, cette étude axée sur la production et la transmission des savoirs islamiques dans le Sénégal contemporain s’est attachée à montrer le dialogue et les liens qui se tissent entre les épistémologies précoloniales, coloniales et postcoloniales à travers des emprunts d’outils, de codes, de matérialités, etc. en restituant les motivations de ceux qui les ont formés et les enjeux qui ont présidé à leur formation. Elle s’inscrit dans une recherche plus large sur la recomposition des savoirs et des circulations culturelles au Sénégal de façon à enrichir le questionnement théorique sur la construction (post)coloniale des savoirs, à partir de l’étude empirique de la production, diffusion et valorisation d’une littérature locale s’enracinant dans des pratiques anciennes de l’écrit, comme l’atteste la continuation de l’emploi du manuscrit. Dans ce but, cette étude a tenté de retracer la généalogie de ces pratiques pour situer le propos dans une histoire longue de (ré)appropriation et de transmission des savoirs pour mieux cerner les nuances, contrastes et paradoxes qui caractérisent « la contemporanéité des expériences partagées » et/ou divisées, (Lefebvre et Oualdi 2017 : 939) qu’ils suscitent aujourd’hui au Sénégal.

Notes

1

Au Sénégal, l’islam est dit confrérique à cause de la puissance des ordres soufis de la Qadiria et de la Tijāniyya, originaires du Maghreb, ainsi que de la Mouridiya, fondée au Sénégal. Voir Piga (2002, 2006).

2

Le nombre de maisons d’édition a significativement augmenté ces dernières années au Sénégal, allant de pair avec une production croissante de livres en particulier de livres islamiques soufis. En l’absence de statistiques récentes dans ce domaine, ce constat s’appuie sur une expérience de terrain prolongée entre 2019 et 2021 aux côtés d’auteurs, éditeurs, imprimeurs et marchands de livres à Dakar. Les entretiens se sont déroulés en français avec les éditeurs et les auteurs qui parlaient cette langue. Sur les marchés, je parlais à moitié français, arabe et wolof grâce à l’aide de commerçants qui acceptaient de jouer le rôle d’interprète en échange d’achats de livres. Avec l’accord de certains commerçants et fidèles, j’ai enregistré des entretiens réalisés en wolof de façon à les traduire intégralement. Aussi, mon inscription dans le milieu académique en tant que chercheur associé au Lartes-Ifan/Ucad m’a permis de rencontrer plusieurs acteurs – éditeurs, auteurs, chercheurs, acteurs associatifs – engagés dans la valorisation de la littérature locale. Je remercie vivement Abdou Salam Fall et Rokhaya Cissé pour leur accueil et leur confiance. Ma gratitude va également à tous ceux – éditeurs, marchands de livres, auteurs, acteurs religieux, associatifs et académiques, etc. – qui ont bien voulu répondre à mes questions. Enfin, je suis reconnaissante à Nicolas Adell, Ousmane Diaw, Cheikh E. Abdoulaye Niang et Mahamet Timera pour leurs commentaires sur une version préliminaire de ce texte. A propos de la genèse de cette recherche voir Cohen (2021).

3

« Les deux prémisses d’une épistémologie du Sud sont les suivantes [Santos 2006 et 2009 ; Santos et Meneses eds. 2009]. Premièrement, la compréhension du monde dépasse largement la connaissance occidentale du monde (…). Deuxièmement, la diversité du monde est infinie : elle inclut des manières très différentes d’être, de penser, de ressentir, de concevoir le temps, d’appréhender les relations des êtres humains entre eux et celles entre les humains et les non- humains, de regarder le passé et le futur (…). Cette diversité d’alternatives reste largement gaspillée parce que les théories et concepts développés dans le Nord et repris dans tous les lieux de transmission du savoir ne reconnaissent pas ces solutions de rechange ou, quand ils le font, ne les valorisent pas comme des contributions valides pour construire un monde meilleur » (Santos 2011 : 39).

4

Branches affiliées à la Tijāniyya, confrérie (ṭarīqa) soufie, fondée par Abū al-‘Abbās Aḥmad b. Muḥammad al-Mukhtār al-Tijānī en 1196/1782 dans le Sud algérien avant de rencontrer ensuite une large diffusion en Afrique subsaharienne au même titre que la Qadiria, confrérie soufie fondée par ‘Abd al-Qādir al-Djīlānī érudit ḥanbalite de Bagdād, mort en 1166.

5

Grâce à l’emploi de l’alphabet arabe, les langues africaines cessèrent d’être des langues strictement orales. Sur les littératures en ajami (encore appelées wolofal s’agissant des littératures en wolof), voir : Hiskett (1975), Ricci (2011) et Tal Tamari (2017).

6

L’étude des catalogues des maisons d’édition où l’enquête a été menée et enrichie par les observations réalisées sur le terrain ethnographique a mis en exergue le dynamisme remarquable de la littérature islamique, plus spécifiquement soufi (mais pas seulement). Tout au long de l’analyse, le terme de « livre islamique » sera employée pour qualifier cette littérature.

7

Je remercie Cheikh E. Abdoulaye Niang pour ses commentaires enrichissants sur ce point.

8

Cela tient à deux raisons principales : d’une part, les nouveaux éditeurs de teere ont majoritairement été scolarisés dans les daara (écoles coraniques) qui ont continué de se développer après l’indépendance en 1965 et jusqu’à nos jours (Amo 2019). Tandis que certains éditeurs ont en parallèle suivi l’enseignement de l’école publique héritée de la période coloniale et sont capables de parler français sans toutefois le maîtriser, d’autres ont prolongé leur formation dans les pays arabes : en Égypte, au Maroc, en Lybie et ailleurs (Bava 2009 ; Youry Sall 2018). Cette dernière catégorie d’éditeurs généralement arabophones peine à s’insérer dans le marché du travail sénégalais où la langue française reste la langue officielle. D’autre part, le nombre croissant d’usagers des teere capables de lire l’arabe (sans nécessairement le comprendre) explique pourquoi les nouveaux éditeurs publient de moins en moins de teere comportant des transcriptions en caractères latins.

9

Cela tient aussi au statut du wolof qui ne bénéficie pas d’une codification définie : tantôt, on emploie les caractères latins pour l’écrire, tantôt les caractères arabes (le wolofal ou l’ajami) mais selon des normes hétérogènes, ceci compliquant la tâche de lire.

10

Le Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal. Il commémore le départ en exil au Gabon de Cheikh Amadou Bamba en 1895.

11

Le Gamou est un grand pèlerinage annuel à l'occasion du Mawlid – commémoration de la naissance du prophète Mohammed – qui a lieu dans différentes villes du Sénégal, principalement à Tivaouane depuis 1902, grâce à Haj Malick Sy.

12

Agé d’une soixante-dizaine d’années, il a fondé il y a plus de quarante ans l’une des premières librairies du marché Sandaga, à Dakar.

13

« Lancé en janvier 2017, le CUDIS est né selon Cheikh Gueye de "la volonté de préserver la cohésion sociale, le modèle de paix et de tolérance au Sénégal". Elle est l’unique association qui rassemble les membres des différents comités scientifiques des confréries soufies et ceux d'associations islamiques de type réformiste. Globalement, le CUDIS ambitionne de revivifier le "modèle de contrat social sénégalais" et surtout d’en "assurer la transmission aux nouvelles générations", dans "une logique d’inclusion et de respect de la laïcité". Le Cadre s’est récemment illustré duant la crise sanitaire avec "la fameuse notion de réarmement moral" pour justifier la nécessité d'une réouverture des lieux de culte dans certaines localités du pays » (Cheikh E. Abdoulaye Niang, « Les réponses non pharmaceutiques dans la riposte contre le Covid-19: L’exemple des nouveaux collectifs religieux sénégalais », communication au colloque bi-modal Regional virtual on workshop on Capacity Building and Dissemination of Policy Briefs on Covid-19 Non-Pharmaceutical Interventions in Senegal, Gambia, Ghana and Nigeria. Dakar, 22-23 mai 2021).

14

Dans cette dernière catégorie, mentionnons les titres suivants à titre d’exemples supplémentaires : 1) Histoire : zuhür al basatin (Florilège au jardin de l’histoire des noirs) de Cheikh Muusa Kamara ; An-Nubda al-manqûla ‘alâ-t- tuhfa-l-ma’ sûla (Histoire d’El-Hajj Umar) de Mamadou Abdoul Niagane ; 2) Géographie : Kitâb ahsan al-mufîd fi-l-jugrâfiya de Chérif Chamsedine Aïdara ; 3) Astronomie : Yawâqîl as-silat fî taqrîb mawâqît as-salawât (Comment déterminer l'heure de la prière ?) ; 4) Pharmacopée : Vertu de quelques arbres, fruits et plantes de la Casamance de Chérif Chamsedine Aïdara. Il s’agit de manuscrits (non datés) catalogués dans le bulletin de l’Ifan T 37, sér. B, n°4, 1975.

15

Tandis que les mourides ont un réseau assez étendu en Europe, en particulier en France et en Italie, les tidianes, en particulier les niassénnes sont plus inscrits au Etats-Unis et en Afrique anglophone notamment au Nigéria. Ce qui contribue à expliquer le choix de termes français ou anglais pour augmenter la valeur érudite des savoirs mourides et/ou tidianes selon les normes occidentales. Une étude de l’impact de ces mobilités sur la construction scientifique des savoirs confrériques serait passionnante à réaliser.

16

Ces comités d’experts ont toujours existé, en particulier celui piloté par la Zawia de Tivaouane qui organise depuis près de trente ans des rencontres durant le Gamou. Par la suite, la communauté mouride sur le modèle des initiatives de la Tijannyia, a organisé des congrès, produit des publications au Sénégal (citons notamment Hizbou Tarkhya, une dahira étudiante fondée en 1976 à l’université de Dakar, aujourd’hui un acteur clé de la production intellectuelle mouride), au Maroc où une association d’étudiants mourides est également très actif dans le domaine (localisée à l’université de Rabat et à Fès), en Italie également ainsi qu’en France.

17

Pour d’autres exemples, se référer aux catalogues des maisons d’édition L’Harmattan Sénégal, Al-Bouraq Sénégal et Timbuktu éditions (le catalogue sera publié cette année).

18

Notons qu’exceptée la bibliothèque omarienne de Ségou conservée à la BNF, les catalogues des bibliothèques sénégalaises sont soit imprimés soit conservés à l’IFAN ou dans les familles des érudits si la bibliothèque a été inventoriée.

19

Je remercie Nicolas Adell pour ses commentaires enrichissants sur ce point.

20

Sur le plan politique, notons que le marabout mouride Modou Kara Mbacké, encore appelé « le marabout des jeunes » fondateur en 2004 du Parti de la Vérité pour le développement, déclara sur Info7 le 11 avril 2005 : « …bien que le Sénégal soit devenu indépendant, la classe dirigeante a continué à appliquer des politiques sous-tendues par des idéologies nées en Occident ou ailleurs. C’est pour cela que nous avons pris comme référence et base la pensée de Cheikh Amadou Bamba, un guide religieux originaire de ce pays » (cité dans Seck 2010 : 73).

21

Notons que sur les réseaux réseaux sociaux les textes circulent par morceaux et non dans leur intégralité.

22

En outre, tout comme il y a des savoirs qui comptent, il y a des langues qui comptent, en l’occurrence l’arabe, le français et le wolof. Selon la langue dans laquelle s’élabore la transformation épistémologique des savoirs confrériques, la matérialité du livre change ainsi que l’illustre l’exemple des reliures et des dorures caractéristiques des livres d’expression arabe reproduits sur le modèles des livres de turâth. Quant aux livres confrériques d’expression française, ils présentent une matérialité proche des ouvrages scientifiques et des essais édités par l’Harmattan Sénégal. Quant au wolof, c’est la langue utilisée pour traduire ces livres à l’oral. Dans ce dernier cas, le changement de la matérialité du savoir est plus tranchant.

23

Jean-Loup Amselle parle de « cercles coloniaux » (Amselle 2008). Je remercie Emir Mahieddin et Sebastien Tank pour leur invitation au séminaire « Anthropologies critiques et religions : de l’École de Francfort aux études postcoloniales » (EHESS) qui m’a permise d’ouvrir la réflexion sur ce point.

Bibliographie

Kaé Amo, Les dynamiques de l’islam dans les lieux d’enseignement supérieur au Sénégal, thèse sous la direction de Jean-Pierre Dozon et de Gora Mbodj, EHESS / Université de Saint-Louis, Paris, avril 2019.

Jean-Loup Amselle, L’Occident décroché, Paris, Stock, 2008.

Cheikh Anta Babou, Le Jihad de l’âme. Ahmadou Bamba et la fondation de la Mouridiyya au Sénégal, Paris, Karthala, 2011.

Cheikh Ahmed Bamba Diagne, La vision économique du mouridisme, Dakar, L’Harmattan, 2020.

Sophie Bava, Routes migratoires et itinéraires religieux. Des Sénégalais mourides entre Touba et Marseille, Paris, Panafrika, 2017.

Sophie Bava et Olivier Pliez, « Itinéraires d’élites musulmanes africaines au Caire », Afrique contemporaine, n° 3, 2009.

Amadou Tidiane Bousso, Introduction à la finance islamique, Dakar, L’Harmattan Sénégal, 2021.

Alpha Cissé, El Hadj Omar Foutiyou Tall, une grande figure de la Tijâniyya en Afrique Occidentale au XIXe siècle : Pensée juridico mystique à travers « Rimâh », Thèse de doctorat de troisième cycle, Dakar, UCAD, 2011.

Anouk Cohen, « Portez le Coran près de soi. Du rapport intime au Livre », Carnets de Terrain, 21 juillet 2021.

—, « Exporter “l’islam marocain”. Le parcours du mushaf mohammadî du Maroc au Sénégal », Afriques en mouvement, Rabat, à paraître.

Anouk Cohen et Cheikh Gueye, « “Coran contre Corona”. L’Écriture comme geste barrière (Sénégal) », à paraître.

Anouk Cohen et Mahamet Timera, « Tentation d’islam et écrits d’élites europhones au Sénégal. Quelle production de nouvelles normativités islamiques », Cahiers d’études africaines, à paraître.

Donal B. Cruise O’Brien, The Mourides of Senegal: The Political and Economic Organization of an Islamic Brotherhood, Oxford, University of Oxford, 1971.

Souleymane Bachir Diagne, « Toward an intellectual history of West Africa: the meaning of Timbuktu », in Shamil Jeppie et Souleymane Bachir Diagne (dir.), The Meanings of Timbuktu, Cape Town, HSRC Press / Codesria, 2008, p. 19-30.

—, L’encre des savants, Paris, Codesria-Présence africaine, 2013.

Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.

Cheikh Gueye, Touba : la capitale des mourides, Paris, Karthala-Enda-IRD, 2002.

Mervyn Hiskett, A History of Hausa Islamic Verse, Londres, Routledge Curzon, 1975.

Shamil Jeppie et Souleymane Bachir Diagne (dir.), The Meanings of Timbuktu, Cape Town, HSRC Press / Codesria, 2008.

Shaykh Muusa Kamara, Florilège au jardin de l’histoire des noirs (zuhür al basatin), Tome 1, volume 1, Paris, CNRS Éditions, 1998.

Ousmane Oumar Kane, Au-delà de Touboutcou, Dakar, Codesria, 2017.

Ousmane Oumar Kane, Intellectuels non europhones, Document de travail N° 1, Dakar, CODESRIA, 2003.

Camille Lefebvre et Mohammed Oualdi, « Remettre le colonial à sa place », Annales. Histoire, science sociale, n° 4, 2017.

Michael Löwy, La cage d’acier. Max Weber et le marxisme wébérien, Paris, Stock, 2013.

Valentin Mudimbe, L’invention de l’Afrique, Paris, Présence africaine Éditions, 2021 (1988).

Seydi Diamil Niane, Le prince noir de la poèsie arabe, Paris, Afrikana, 2021.

René Otayek, Le radicalisme islamique au sud du Sahara. Da’wa, arabisation et critique de l’Occident, Paris, Karthala, 1993.

Adriana Piga, Dakar et les ordres soufis, Paris, L’Harmattan, 2002.

—, Les voies du soufisme au sud du Sahara, Paris, Karthala, 2006.

Ronit Ricci, Islam Translated, Chicago, The University of Chicago Press, 2011.

David Robinson, La guerre sainte d’Al-Hajj Umar, Paris, Karthala, 1988.

Maud Saint-Lary, Réislamisations au Burkina Faso. Questions de genre et enjeux sociaux, Paris, Karthala, 2019.

Maud Saint-Lary et Fabienne Samson, « Pour une anthropologie des modes de réislamisation. Supports et pratiques de diffusion de l’islam en Afrique sub-saharienne », Ethnographiques.org, n° 22, 2011.

Mamadou Youry Sall, Mesure de l’arabophonie du Sénégal, Dakar, Éditions Universitaires Européennes, 2018.

Amar Samb, Essai sur la contribution du Sénégal à la littérature d’expression arabe, Dakar, IFAN, 1972.

Fabienne Samson, Les marabouts de l’islam politique, Paris, Karthala, 2005.

Fabienne Samson et Maud Saint-Lary, « L’islam au nord du Sahara. Traces et passerelles, prédicateurs et colonisateurs. Entretien avec Jean-Louis Triaud », ethnographiques.org, n° 22, 2011.

Boaventura de Sousa Santos, « Epistémologies du Sud », Études rurales, n° 187, p. 21-50, 2011.

Jean Schmitz, « Les manuscrits de Tombouctou ou les retours du mythe », in Daouda Gary-Tounkara et Didier Nativel (dir.), L’Afrique des savoirs au sud du Sahara (XVIe-XXIe siècle), Paris, Karthala, 2012.

Abdourahmane Seck, La question musulmane au Sénégal, Paris, L’Harmattan, 2010.

Rudiger Seeseman, The Divine Flood. Ibrahim Niasse and the Roots of a Twentieth-Century Sufi Revival, New York, Oxford University Press, 2011.

Etienne Smith, « La nationalisation par le bas : un nationalisme banal ? Le cas de la wolofisation au Sénégal », Raisons politiques, Presses de Science Po, vol. 37, n° 1, 2010, p. 65-77.

Tal Tamari, « Bamana Texts in Arabic Characters: Some Leaves from Mali », in Andrea Brigaglia et Mauro Nobili (dir.), The Arts and Crafts of Literacy: Islamic Manuscript Cultures in Sub-Saharan Africa, Berlin, De Gruyter, 2017, p. 207-278.

Sylvie Taussig, « De l’islam politique à la théologie musulmane de la libération », Les temps modernes, n° 700, 2018.

Mahamet Timera, Faire et défaire les identités avec le religieux. Migration, ethnicité, « race » et religion, Habilitation à diriger des recherches, Université Paris VII - Denis Diderot, 2008.

Jean-Louis Triaud, « Tombouctou ou le retour du mythe. L’exposition médiatique des manuscrits de Tombouctou », in Daouda Gary-Tounkara et Didier Nativel (dir.), L’Afrique des savoirs au sud du Sahara (XVIe-XXIe siècle), Paris, Karthala, 2012.

Jean-Louis Triaud et David Robinson (dir.), Le Temps des marabouts, Paris, Karthala, 1997.

Rudolph Ware, The Walking Quran, The University of North Carolina Press, 2014.

Zachary Wright, Living Knowledge in West African Islam: The Sufi Community of Ibrāhīm Niasse, Leiden, Brill, 2015.