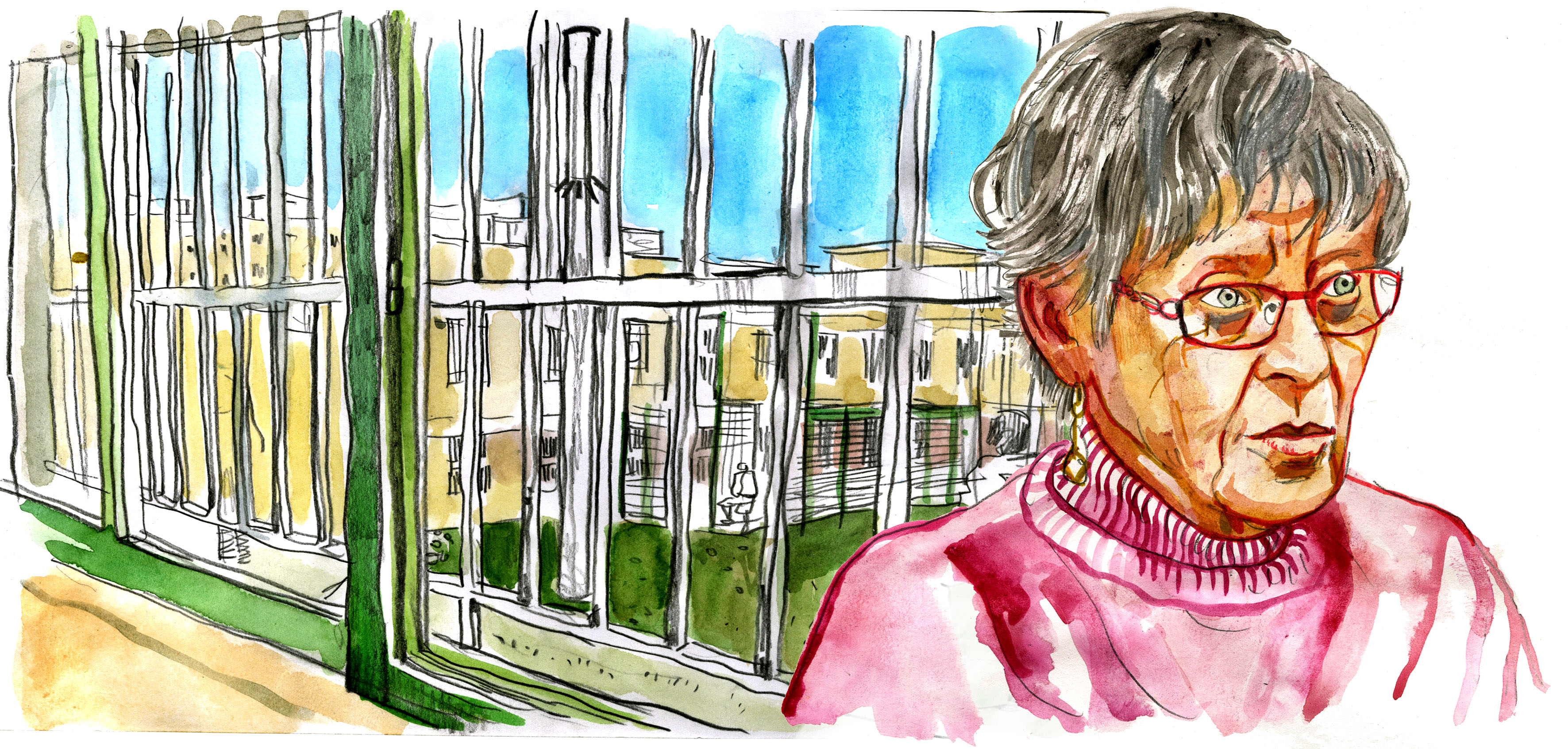

Antoinette Chauvenet est sociologue. Juriste de formation, elle a quitté le droit en embrassant la philosophie du droit, puis les sciences humaines, l’anthropologie, la sociologie. De ce parcours, elle tient probablement sa spécificité. Aller à l’os, en soulevant toutes les strates : le jeu des normes formelles et informelles, les gammes des interactions sociales, leur socle, souvent fragile, les structures toujours menacées par l’imprévisibilité, les faux-semblants. En allant puiser dans la philosophie politique, la philosophie du droit ou celle du langage les outils que la sociologie ne lui offre pas. Et en laissant une large part à la parole. La prison, elle dit y être entrée par hasard. Elle l’a captivée longtemps cette institution pénitentiaire, ses hommes et ses femmes en société murée, ses sas, ses grilles, ses barrières. Avec ses acolytes, elle est allée chercher sa rationalité : « un dispositif guerrier défensif ». Et s’est attachée à identifier tous ses effets, sur les uns et les autres. L’œuvre est colossale. Un repère en sciences sociales. Un atout précieux pour qui veut mieux comprendre la prison. Et la bousculer.

Marie Crétenot est juriste. Après quelques années passées à l’association Génépi, à intervenir à La Santé, elle a rejoint l’Observatoire international des prisons-section française, pour y rester quinze ans. D’abord à la permanence juridique, aux enquêtes, puis au plaidoyer. Le droit en appui, comme un moyen. Celui de protéger à la mesure de ce qu’il permet. Et de viser des évolutions, les normes internationales relatives aux droits de l’homme en bagages. Les sciences sociales pour aiguillonner. Les travaux d’Antoinette Chauvenet bien en évidence sur le bureau. Elle a co-rédigé à l’OIP deux ouvrages : le rapport sur Les conditions de détention en France (La Découverte, 2011) et Le Guide du prisonnier (La Découverte, 2012).

L’entretien a eu lieu, fin février 2019, autour d’un café chez Antoinette Chauvenet, non loin de la prison de la Santé. Il retrace son parcours, en essayant de laisser la part belle à ses analyses, aux fruits de ses recherches. Avec, en toile de fond, une interrogation commune : peut-on vraiment transformer la prison ? Les sciences sociales peuvent-elles être un levier ?

Marie Crétenot – Qu’est-ce qui vous a amenée vers l’univers carcéral ?

Antoinette Chauvenet – En réalité, on est venu me chercher. Un jour, j’ai reçu un coup de téléphone de Laurence Cirba, une sociologue rattachée au Conseil de la Recherche du ministère de la Justice. Elle m’a demandé si cela m’intéressait de travailler sur la prison ‒ plus précisément sur les surveillants ‒ car ils allaient lancer un appel d’offre les concernant. La pénitentiaire commençait à s’inquiéter de ce qui se passait chez les surveillants. Il y avait des mouvements sociaux, alors que jusqu’ici les syndicats étaient dans la cogestion. Elle avait lu mon livre sur la protection de l’enfance1 et avait dû se dire : « Celle-ci, elle ne va pas faire que de la dénonciation ».

– Pourquoi, à votre avis ?

– Parce que, avant de l’écrire, j’avais été, en 1981-1982, co-rapporteur d’une commission du Plan sur l’avenir de la protection sociale. En même temps, j’avais été happée par une commission enfance en danger qui venait de se constituer au sein d’une commune du 93 [Seine Saint-Denis]. L’expérience fut passionnante, au point que je suis restée huit ans sur ce terrain. Et j’y ai fait mon « chemin de Damas ». J’ai pu observer plus de trois cents réunions de professionnels engagés dans ce projet de santé publique (médecins, puéricultrices, travailleurs sociaux, psychiatres, enseignants, psychologues, juges, etc.). J’ai été témoin des questionnements des uns et des autres sur le sens et les contours de leurs pratiques. J’ai pu constater les tensions, les dilemmes au quotidien, les débats entre dirigisme et approche thérapeutique. Et plutôt qu’à une police des familles, j’ai assisté à la construction d’une doctrine, d’une jurisprudence et d’une éthique de l’intervention en matière d’enfance. Pour en rendre compte, je suis allée chercher du côté de la philosophie politique, de la philosophie du droit et de la philosophie du langage ce que je ne trouvais pas en sociologie. On faisait à l’époque une sociologie de la dénonciation qui réduisait la notion de pouvoir à une affaire de domination.

– Et auparavant, quel avait été votre parcours ?

– J’ai fait des études de droit avec une option de philosophie du droit en quatrième année. Et j’ai suivi des cours de philosophie du droit pendant des années en cours du soir parce que ça m’intéressait. En parallèle, je me suis formée en sociologie, en anthropologie surtout. J’avais coché toutes les options « anthropologie » du cursus de sociologie. Ensuite, j’ai fait un mémoire avec Georges Balandier2 et j’ai poursuivi l’anthropologie à l’EPRASS [Enseignement Préparatoire à la Recherche Approfondie en Sciences Sociales à la VIe section de l'EPHE, devenue l’EHESS] avec Maurice Godelier et Pierre Clastres notamment, puis une thèse sous la direction d’Alain Touraine.

– Comment s’est établi pour vous le lien entre droit et sociologie ?

– En deuxième année de droit, j’ai eu comme professeur de droit civil Jean Carbonnier qui faisait aussi de la sociologie du droit3. J’étais fascinée par ce qu’il racontait. Je me suis rendue compte que j’étais plus intéressée par le droit en tant qu’objet de recherche qu’en tant que pratique. Vu le milieu en plus... j’étais à Assas, juste avant Mai 1968. Ensuite, je suis allée au CNRS, dans le laboratoire d’Alain Touraine où j’ai fait une petite étude d’un mois sur le mouvement de Mai et les praticiens hospitaliers. Un an après, des anciens collègues m’ont demandé de venir travailler avec eux sur les hôpitaux, qui étaient à l’époque un champ d’étude nouveau. J’ai fait de la sociologie du travail et des organisations appliquée à l’hôpital. Puis, j’ai fait une recherche sur les filières de soins dans un département français4. J’ai pu constater que certaines maladies étaient plus nobles que d’autres et que cela avait un effet discriminant sur l’accès aux soins. Ces deux recherches étaient financées par le CORDES [Comité d’organisation de recherches appliquées sur le développement économique et social] qui était une émanation du Commissariat général au Plan5. Il finançait alors la plupart des recherches. Et cela m’a permis d’entrer au CNRS. J’ai ensuite publié un livre à partir de mes travaux sur les hôpitaux Médecines au choix, médecine de classe6, ce qui m’a valu d’être auditionnée par la Commission des affaires familiales et sociales à l’Assemblée nationale. Puis, j’ai ensuite intégré la commission du plan sur l’avenir de la protection sociale en tant que co-rapporteur.

– Vous n’aviez donc jamais approché l’univers carcéral avant de répondre à l’appel d’offre sur les surveillants ?

– Pas tout à fait. Jusqu’à mes vingt ans j’ai habité à 50 mètres de la prison de la Santé. Enfant, je passais devant lorsque j’étais en retard pour aller à l’école. C’était le chemin le plus court. Sur le fronton, gravé dans la pierre, il y avait : « Liberté, Égalité, Fraternité » et, dans la cour à l’intérieur, une guillotine. C’était un choc et une énigme extraordinaire pour un enfant de mon âge. D’ailleurs, l’un de mes premiers actes de rébellion est lié à la prison. J’avais à peu près huit ans. Je longeais la prison lorsqu’un détenu m’a lancé une lettre à travers les barreaux. Il m’a demandé de la poster. J’ai dit oui et je suis allée la poster le cœur battant. De temps en temps, il y avait aussi des mutineries. Les détenus montaient sur les toits et on regardait ce qui se passait.

– Vous parliez de la prison dans le quartier ?

– Non, tout le monde en avait peur, la fuyait.

– Et vous, pourquoi n’avez-vous pas eu peur avec la lettre ?

– Parce que j’étais déjà une rebelle et une abolitionniste convaincue !

– Quelles étaient alors vos références sur la prison ?

– Je n’en avais aucune. Lorsque je suis allée chercher Françoise Orlic et Georges Benguigui [co-auteurs du livre Le Monde des surveillants de prison] pour travailler avec moi et que nous avons emporté le projet contre deux concurrents, deux boîtes de conseil, il n’y avait pas de recherche in situ en France sur ce sujet. J’ai donc passé un temps très long à faire de la bibliographie, surtout anglo-saxonne. Il y avait quarante à soixante ans de travaux américains : Kauffman, Katz, Clemmer, etc. Et je suis allée voir Jean-Michel Le Boulaire et Claude Faugeron pour leur demander conseil. Ils m’ont dit que j’aurais beaucoup de mal à accéder au terrain ; mais ils m’ont donné une piste en me disant que des journalistes et des magistrats étudiants réalisaient des stages surveillants. Alors quand j’ai été entendue par le Conseil de la Recherche du ministère de la Justice, je leur ai demandé de nous organiser un stage d’un mois. Je me suis dit qu’ainsi on aurait au moins déjà fait chacun un mois de terrain et que cela rassurerait les syndicats de surveillants. La proposition a été acceptée. Françoise et moi sommes donc allées à la MAF [maison d’arrêt des femmes] de Fresnes. Et Georges à la Santé.

– Qu’avez-vous éprouvé en entrant à Fresnes ?

– Ma première impression a été abominable. Quand nous sommes arrivées toutes les deux, il y avait une femme qui sortait d’un fourgon. Des gendarmes, des infirmiers en psychiatrie et la pénitentiaire étaient réunis autour d’elle. Elle était complètement shootée, hagarde, sale, échevelée. Elle sortait de l’hôpital psychiatrique car elle avait assassiné son enfant à coups de hache. Une horreur. Quelques jours plus tard, je l’ai vue à travers l’œilleton en tant que surveillante. Elle était couchée. Il y avait une jeune détenue qui la nourrissait à la petite cuillère. Et j’ai ressenti une honte affreuse car, au départ, je l’avais trouvée atroce, elle m’avait fait peur.

Au bout de quinze jours, on a été comptées, Françoise et moi, dans les effectifs. On s’est retrouvées responsables de la prison la moitié d’une nuit toutes les deux. Ce n’était pas rien. On a appris à toute vitesse. À ce moment-là, j’ai fait un rêve. J’étais dans la prison face à une professeure du lycée, militante communiste. Elle me dit « Chauvenet, qu’est-ce que vous foutez là ! Vous n’avez pas honte ? ». Et je me suis réveillée en sueur. Tous mes copains de l’EHESS me disaient dit aussi : « Tu es passée de l’autre côté de la barrière, tu es du côté des surveillants... ». Les détenues ne savaient pas que nous étions des chercheuses. Mais les surveillantes oui. Et tout s’est très bien passé avec les unes et les autres. Il y a même une détenue qui m’a embrassée avant que je parte. Ce stage a facilité les contacts par la suite : quand on a commencé la recherche proprement dite, à la prison d’Orléans, le directeur a réuni tous ses surveillants, ou presque, et on a parlé du stage. La première question a été : « Avez-vous eu peur ? ». D’une même voix, tous les trois, on a répondu : « Oui ! ». Parce qu’à la fin du stage, il y a eu un mouvement de surveillants et tous les détenus tapaient dans les portes avec une violence à tout faire exploser, ce qui n’était pas du tout rassurant. On leur a raconté ça, ils ont bien ri et notre présence était acquise.

– Quelle était votre approche au moment de commencer ?

– L’ensemble des sociologues américains considérait que la sécurité allait de soi, donc on ne l’étudiait pas. Moi, j’ai décidé d’en faire l’objet principal de la recherche. Je me suis nourrie de la philosophie politique, de Rousseau notamment, qui dit qu’il faut faire la guerre aux ennemis de l’intérieur. Cela m’a permis d’appréhender la prison comme un « dispositif guerrier défensif »7. J’ai lu aussi Voyage aux sources de la guerre d’Alain Joxe8. Je suis allée à des séminaires au ministère de la Défense. J’ai lu Clausewitz qui dit que la défense est supérieure à l’attaque, qu’il faut duper l’ennemi, chercher ses intentions et être au cœur de la dissuasion. Duper et rechercher les intentions de l’ennemi, c’est exactement ce que font les surveillants. Leur travail de sécurité au quotidien est une prolongation du dispositif guerrier défensif, et c’est aussi du maintien de l’ordre. Pour le saisir, je suis allée chercher du côté de la police, car j’avais travaillé avec Dominique Monjardet sur la police urbaine et les CRS. J’ai lu aussi Étienne Picard, juriste de droit public, qui montre à quel point la notion de police administrative est un dispositif exorbitant du droit commun. Tout cela m’a amenée à constater que, quoi qu’on en dise à l’époque, les surveillants ne font pas un travail de pure exécution. Loin de là. Ils sont en situation de construire leur doctrine du maintien de l’ordre. Et ils le font dans les marges, le flou, les contradictions de la loi – parfois contre la loi. Les surveillants sont des faiseurs de guerre, comme ils sont aussi des faiseurs de paix sociale. Ils sont pris dans cette contradiction entre logique bureaucratique et logique du maintien de l’ordre. À côté des rapports guerriers, on observe des rapports d’échange, de don et de contre-don, de marchandage et de négociation.

– Quelles ont été les suites de ces travaux ?

– La recherche a duré deux ans. Elle a commencé en 1989, le rapport est sorti en 1992 et le livre en 19949. Dès la sortie du rapport, Claude Faugeron m’a demandé avec Jean-Michel Le Boulaire d’organiser un séminaire sur les questions pénitentiaires. Il a été mené pendant quatre ans. Et il a débouché sur un ouvrage collectif10. Des universitaires s’y retrouvaient. Mais aussi des chercheurs, des étudiants d’horizons divers, venant de France comme des Pays-Bas, de Belgique ou du Royaume-Uni. Et il y avait des praticiens. Deux directeurs de prison belges notamment. On a aussi restitué la recherche à l’ENAP [École nationale de l’administration pénitentiaire]. Les formateurs en sont venus à nous tutoyer à la fin de notre présentation, en nous disant : « Vous avez mis en mots ce que l’on vit ». La presse en a parlé aussi. Presque par hasard. En 1992, parce qu’il y avait un mouvement de surveillants, un journaliste du Figaro a téléphoné à Alain Touraine pour lui demander s’il avait des choses à dire sur les prisons. Sa secrétaire a répondu : « Il y a quelqu’un dans le centre qui vient de sortir un rapport sur les surveillants ». Le Figaro m’a appelée. Je leur ai répondu que je ne donnais pas d’interview par téléphone, mais que si cela les intéressait, ils pouvaient envoyer quelqu’un chercher le rapport. Et le lendemain, en première page, il y avait un article, titré : « Le rapport qui disait tout ». Ils essayaient de deviner où l’on avait travaillé... À 7 h du matin, j’ai eu au téléphone toutes les télés et radios de France et de Navarre. Je les ai toutes envoyées promener, en leur disant : « Si vraiment le sujet vous intéresse, lisez le rapport et on verra après ».

– Et sur le terrain ?

– Les surveillants s’en sont emparés, c’est-à-dire leurs syndicats surtout. Ils y ont vu une reconnaissance de leur travail, je dirais. Alors qu’on voyait leur métier comme un pur métier d’exécution, on montrait qu’il y avait une professionnalité construite par eux. D’ailleurs l’ENAP l’a reconnu après. Et la notion de maintien de l’ordre est passée dans le langage courant.

– Qu’est-ce qui vous a conduit à mener une seconde recherche, cette fois sur la violence carcérale ?

– À nouveau, on est venu me chercher. Entre-temps, j’avais enseigné un an au Canada. J’avais travaillé aussi sur l’exécution des peines en milieu ouvert. J’ai passé plus de deux ans dans un service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), où j’ai suivi des entretiens de travailleurs sociaux avec des personnes placées sous main de justice. J’ai interviewé aussi des juges de l’application des peines et des procureurs... Et j’ai constaté la priorité du jugement sur son exécution. Le manque endémique de greffiers, plus marqué encore à l’application des peines qu’en amont de la chaîne pénale. L’isolement des SPIP. La discrétion dans laquelle s’effectuent ces peines, reléguées dans l’ombre, ce qui contraste avec la visibilité du procès. Tout cela témoigne de la primauté accordée à la fonction dissuasive de la peine par rapport à la prévention de la récidive par l’accompagnement social.

J’ai abordé aussi la question du temps. L’exécution de la peine est toujours décalée et en retard sur la temporalité idéale du jugement qui se situe, elle, dans l’instantané. Souvent, lorsque les dossiers arrivaient sur le bureau des travailleurs sociaux, il restait moins de la moitié de la durée de la peine prévue à exécuter. Ils étaient donc contraints de travailler dans l’urgence quand la réinsertion suppose du temps. Un temps actif différent du temps vide de la prison. Derrière les murs, la finalité première est la pérennité de l’institution elle-même. En milieu ouvert, le rôle des médiations organisationnelles et institutionnelles est inversé. Elles ont vocation à être des ressources au service d’un projet. Le but des travailleurs sociaux est d’accompagner le condamné en mobilisant le maximum d’appui pour lui permettre de progresser en matière d’autonomie et de responsabilité11. Après ce temps consacré à l’exécution des peines, le GIP Mission de Recherche « Droit et Justice » m’a contacté car il lançait un appel à projets sur la violence carcérale. On a commencé la recherche en 2000, avec Françoise Orlic, Corinne Rostaing et Madeleine Monceau, pour l’achever en 2005.

– Comment avez-vous abordé cette recherche ?

– Avec mes collègues, nous avons décidé de mettre le paquet, car le sujet était hyper sensible politiquement. Nous avons mené plus de cinq cents entretiens, moitié personnels, moitié détenus. Nous avons fait passer près de sept cents questionnaires. Et nous avons fait beaucoup d’observation. On a travaillé sur cinq établissements, deux centrales, deux maisons d’arrêt et un centre de détention. J’ai mobilisé aussi mes acquis en philosophie politique et en philosophie du droit. Toutes les recherches que j’avais lues ne s’intéressaient qu’aux formes de violence, comme si celle-ci allait de soi. On était dans une représentation de la violence consubstantielle à la prison. On comptait donc le nombre de viols, de tabassages, de vols, de placements en quartier disciplinaire, etc. J’ai pris le parti de considérer que la violence ne va pas de soi et que, s’agissant d’une forme de rapports sociaux parmi d’autres, elle ne prend sens qu’au regard du système social considéré et qu’il y avait lieu d’en faire un objet de recherche à partir de l’ensemble des relations interpersonnelles en prison, en tenant compte de tous les niveaux hiérarchiques et de tous les acteurs, y compris les « intervenants extérieurs ». L’hypothèse étant qu’il peut y avoir de la violence ou non et que, si elle survient, il y a lieu de savoir dans quel contexte, comment et pourquoi elle apparaît.

Cette approche m’a permis de démontrer que les violences les plus nombreuses ne sont pas issues des relations interpersonnelles, mais de ce que l’on peut appeler des « riens » : un regard de travers, un parloir fantôme, une parole sur un ton qui ne plaît pas … Ce sont des violences indépendantes de conflits entre personnes, qui prennent n’importe qui pour cible. Il n’y a pas de gradation du degré de violence selon la cause. La réaction par rapport au motif peut ainsi apparaître totalement disproportionnée. J’ai observé aussi l’importance de la peur, dans un milieu où tout est fait pour séparer les uns des autres, les priver de tout espace d’action et de parole en commun. Au moment de rédiger, je me suis souvenue de De l’Esprit des lois de Montesquieu, où il évoque le « principe » de la peur qui définit les tyrannies. Et je me suis rendue compte que les facteurs sociaux favorisant la violence que nous avions identifiés correspondaient terme à terme aux éléments caractéristiques de la tyrannie selon lui, même s’il y a un cadre juridique. C’est un despotisme particulier, bureaucratique et légal. Une tyrannie limitée, mais marquée par des traits typiques : des règles faibles et labiles, une structure par conséquent fragile, imprévisible, traversée par la rumeur et la paranoïa, et gouvernée par la peur. La peur est une donnée essentielle du monde carcéral. Elle est au cœur de l’ensemble des relations.

– À propos de la peur, vous parlez de malentendu partagé...

– Oui. Je fais référence à ce phénomène décrit par Tocqueville et étudié ensuite en psychologie sociale et en sociologie en Amérique du Nord depuis les années 1930, et dans divers pays, sous le nom de « pluralistic ignorance » et totalement ignoré en France. Je le traduis par « malentendu partagé ». On le retrouve en version populaire dans le conte d’Andersen Les habits neuf de l’empereur12. Cela renvoie à une situation où la majorité des membres d’un groupe n’approuve pas une norme, mais estime, de façon erronée, que la plupart des autres y souscrit et donc chacun s’y conforme pour ne pas détonner. C’est très présent en prison. Le malentendu envahit et structure l’ensemble des perceptions et des relations. Les jeux sont d’ailleurs faits dès l’entrée en prison, et même avant. Car la littérature, le cinéma, les séries, les médias, etc., en façonnent l’imaginaire. Ils construisent un fond culturel commun où la prison est pleine de violences. C’est un lieu où règne la « loi de la jungle » avec son lot de viols, d’agressions... Les détenus se représentent les surveillants et leurs codétenus comme bien plus brutaux, immoraux ou vicieux qu’ils ne le sont en réalité. Pareil du côté des personnels, surtout en début de carrière. Et en centrale, c’est encore démultiplié.

L’isolement des uns et des autres perpétue ensuite le malentendu. La peur conduit à des faux-semblants, à des démonstrations de force. Il faut « se montrer dur ». Par exemple, certains se disent : « Puisque tout le monde joue le vice, moi aussi je vais jouer le vice ». Et ils le jouent à fond. D’autres pensent : « Je suis dans un milieu de brutes, donc je vais cogner pour me défendre ». Et cela alimente chez les autres l’idée que leurs codétenus sont des brutes, qu’il faut donc agir de même pour se défendre ou ne pas avoir d’ennui. Il y a aussi la croyance en la norme selon laquelle il faut se montrer anti-surveillants et antisystème. Certains détenus m’ont raconté, qu’arrivés en prison, ils ont craché ou tapé sur un surveillant pour aller au mitard, pensant que ce serait un titre de gloire vis-à-vis des codétenus. Pourtant, quand on interroge individuellement les détenus sur leurs rapports avec le personnel, une grosse majorité (65 %) répond dans l’ensemble qu’ils ne sont pas méchants, qu’ils s’entendent bien avec eux. De manière générale, les travaux de recherche montrent que si les détenus disent qu’il faut être antisystème, la plupart d’entre eux admettent en entretien ne pas adhérer à cette norme et que les relations peuvent ne pas être si conflictuelles.

– Et côté surveillants ?

– Ils sont pris aussi dans le malentendu partagé. En général, ils pensent que leurs collègues sont plus durs et moins pro-détenus qu’eux. Devant les collègues, ils sont donc plus durs, plus disciplinaires, que lorsqu’il n’y a pas de témoin. À l’occasion de la première recherche, un surveillant m’a raconté qu’un détenu a failli réussir à le balancer par-dessus la coursive du quatrième étage du centre de détention. Il ne l’a pas poursuivi. Il m’a dit : « je n’ai pas porté plainte parce que je voulais rester en bons termes avec lui, lui montrer qu’il y a d’autres manières d’agir ». Mais il a ajouté qu’il ne l’aurait jamais fait, s’il y avait eu des collègues. Dans cette prison, détenus et surveillants se connaissaient bien. Nombreux étaient d’anciens mineurs. Cela dit, souvent on observe une distorsion importante entre le discours des surveillants en privé et le discours hyper-sécuritaire et vindicatif des syndicats.

– Comment cette étude a été reçue par l’administration ?

– J’ai fait un premier compte rendu à Bordeaux, avec des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) qui organisaient des séminaires. Il y avait un parterre de directeurs de prison, de gradés, de CPIP et de psy. Et ça s’est bien passé. Deux directeurs sont venus me dire que c’était exactement ce qu’ils vivaient et que j’avais mis des mots dessus. J’ai fait ensuite toute une série de présentations et cela a été aussi. La recherche a eu d’ailleurs plusieurs retombées. Notre ouvrage sur la violence carcérale et le premier sur les surveillants ont été donnés en lecture obligatoire pour les futurs directeurs de prison à l’ENAP. Puis, trois mois après la parution du livre, en 2008, le directeur de l’administration pénitentiaire (DAP) m’a convoquée pour me demander de piloter une mission sur la réduction de la violence en prison. J’ai accepté, mais quand il m’a demandé combien je voulais être payée, j’ai dit que je ne voulais rien, c’était pour moi une manière de me dire : « Je veux pouvoir me retirer si ça sent le roussi politiquement ». J’étais de toute façon payée par le CNRS, ce que j’ai répondu. J’ai obtenu qu’on réunisse des représentants de toutes les catégories de personnes travaillant en prison pour constituer le groupe de travail. Il était piloté par un collègue sociologue au CESDIP, Christian Mouhanna. Quant à moi, je me suis réservé un rôle de conseiller technique et j’ai produit une série de notes à ce titre. Pendant deux ans, on s’est réuni tous les mois. On s’est rendu dans plusieurs établissements, on a mené des auditions de personnes qualifiées (psychologues, psychiatres, architectes, juristes, etc.) et on a fait des recommandations. Au final, le DAP, Claude d’Harcourt, n’était pas très content. Il aurait voulu que l’on opère comme une boîte de conseil, avec un timing, des chiffres, etc.

– Il faut dire que vos recommandations n’allaient pas dans le sens de ce qu’il cherchait à développer ! Notamment celle de faire du régime « centre de détention », c’est-à-dire du principe des portes ouvertes en unité de vie, le régime commun en prison alors qu’il développait les « portes fermées » dans le cadre des régimes différenciés.

– Absolument. C’était très contradictoire. D’autant que c’était la période où le DAP disait vouloir appliquer les Règles pénitentiaires européennes (RPE)13. D’ailleurs, à cette époque, il m’avait demandé aussi de dresser un bilan de la mise en place des RPE appliquées dans plusieurs établissements, avec la création notamment des quartiers arrivants. Je l’ai fait avec une collègue de l’ENAP, Cécile Rambourg14. Sur le terrain, c’était différent de quand j’y allais en tant que membre du CNRS. Comme on était envoyées par la DAP, on était perçues comme des espionnes. C’était plus difficile. Mais, en travaillant comme d’habitude, en restant une nuit par-ci par-là aux différents postes, finalement ça s’est bien passé. Nous avons souligné les apports de ces quartiers – leur taille humaine, les conditions matérielles meilleures, l’attention accrue des personnels, etc. – tout en en relevant les limites : si l’atterrissage en prison est moins brutal, le choc carcéral n’est pas évité, il est seulement étalé, en partie différé. Dans cette recherche, D’Harcourt a pris ce dont il avait besoin. Dans le mot qu’il nous a envoyé, il nous a juste dit : « vous ne dites rien de la labellisation »15. Pourtant j’en montrais les limites.

– Vous avez eu d’autres expériences de groupe de travail ?

– En 2001, j’ai fait partie du Conseil d’orientation stratégique (COS) mis en place par Marylise Lebranchu pour réfléchir à un projet de loi pénitentiaire. J’y suis allée en tant que représentante des chercheurs et pour voir ce qu’il s’y passait. Mais je suis partie quand j’ai vu que le fil rouge qui devait être la réinsertion s’étiolait au fur et à mesure des réunions. J’ai joué mon rôle en produisant des notes de lecture. De temps en temps elles ont été reprises par d’autres membres du conseil, enfin plus ou moins. De toute façon, le projet de loi est tombé à l’eau rapidement après les municipales de mars. Plus tard, j’ai participé à un groupe de réflexion regroupant des chercheurs travaillant sur les domaines concernés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, pendant deux ans.

– Comment avez-vous vécu ces expériences ?

– Je pense que le travail avec l’équipe du Contrôleur général des lieux de privation de liberté lui a été utile. Le COS je n’y croyais pas trop.

– Idem pour le groupe sur la réduction de la violence ?

– Non, parce que là c’étaient des volontaires. Le lieu était plus actif, avec des surveillants qui avaient plein d’idées et des personnes de l’extérieur venant alimenter la réflexion. Mais cela n’a servi à rien. La personne chargée d’éditer nos travaux n’a rien fait. Elle estimait comme beaucoup, qu’il n’y a pas lieu de s’engager dès lors qu’un directeur de l’Administration pénitentiaire ne reste en poste que deux ou quatre ans maximum. Le rapport est donc resté dans les limbes. J’ai eu le malheur d’en parler à quelqu’un de l’OIP, ou plus exactement de dire: « C’est une littérature grise dont je ne sais pas ce qu’elle est devenue ». Dans la foulée, cela a été porté devant la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) puis remonté au comité contre la torture des Nations unies. Et, un jour, j’ai vu dans mes messages : « Chauvenet à l’ONU ». Ce qui était drôle c’était la réponse de l’administration : 10 pages de lois et d’arrêtés.

– Vous avez peu d’espoir dans la capacité de la sociologie à amener le changement… Quel est donc votre rôle ?

– Je dirais que je suis un témoin engagé. Un témoin qui donne la parole à des gens qui l’ont rarement. C’est pour cela que je cite beaucoup les détenus comme les personnels dans mes travaux. Ils ont souvent d’ailleurs une acuité de regard formidable. Et un témoin engagé dans la mesure où je vais chercher du côté de la philosophie politique pour analyser ce que je vois. Témoin c’est mon rôle. Et je dois dire que très souvent j’ai été remerciée à la fin des entretiens. Je me souviens qu’à l’issue de la recherche sur la violence carcérale, dans une prison où pourtant on ne nous avait pas étalé le tapis rouge, le directeur nous a dit : « Vous devriez revenir tous les ans, votre présence a fait un bien fou à la détention. Ça a calmé le jeu considérablement, tant du côté des personnels que des détenus ». C’est la meilleure des récompenses. Comme quand on nous dit : « Vos travaux reflètent exactement ce que l’on vit ».

– Quand vous avez commencé, il y avait peu de recherches sur la prison. Puis, vous avez-vu le monde académique s’en emparer, la recherche se développer, se diversifier. Quel regard portez-vous sur cela ?

– L’évolution a suivi un cours normal, je dirais. Les recherches se sont spécialisées. Je pense notamment à Anne-Marie Marchetti et sa recherche superbe sur les longues peines16. Toutes ces visions enrichissent le champ, la connaissance, et sont donc importantes pour qui veut faire évoluer les choses.

– Malheureusement les politiques menées vont encore souvent à l’encontre des conclusions de ces études... La différenciation des régimes de détention par exemple, pour revenir sur ce point. La mesure est plus que jamais d’actualité avec des écarts encore plus marqués. Désormais, avec les « modules de respect »17, on n’hésite pas à dire que le « bon détenu » doit avoir droit accès à plus de choses, à plus d’activités, plus de contacts avec l’extérieur, etc. et que, par conséquent, ceux qui n’ont pas le comportement attendu ont moins et que cela aurait des vertus criminologiques. On a l’impression qu’il n’y a pas de prise en compte des enseignements de la recherche, des vôtres notamment. Comme si le concept d’étiquetage n’existait pas. N’est-ce pas parfois désespérant ?

– En fait, il y a l’oubli systématique de l’existence des prisons, sauf un moment quand elles brûlent. Donc il faut toujours recommencer. Même si c’est une goutte d’eau. Les chercheurs doivent toujours recommencer et manier l’aiguillon en permanence. Notre rôle c’est d’être le grain de sable dans le système, d’engager une réflexion de la société sur elle-même. C’est toute l’importance de la sociologie, bien qu’elle soit traditionnellement discréditée. C’est la première discipline académique que l’on fait sauter dans les dictatures.

– Pensez-vous que la prison soit un objet de recherche spécifique, qu’il y ait des spécificités propres à ce terrain ?

– D’une certaine manière, c’est un milieu confortable pour faire de la recherche parce qu’il y a un besoin phénoménal de parler. Une fois que l’on est accepté, il n’y a pas plus facile comme terrain. Mais il faut faire ses preuves. Il y a un tas de règles à observer. Par exemple, il faut toujours serrer la main des surveillants, leur dire bonjour, parfois trois fois par jour, arriver à l’heure où ils prennent leur service, déjeuner au mess avec eux …. C’est la règle du jeu.

– Vous avez vu des réformateurs à l’intérieur ?

– De temps en temps. Un sous-directeur qui m’avait traité d’utopiste d’ailleurs. Il faisait tout ce qu’il pouvait dans sa centrale. C’était à Moulins. Mais les directeurs ne restent pas assez longtemps dans le même établissement pour réformer vraiment. Il y avait aussi le chef de détention de cette prison. Il faisait une psychanalyse « pour ne pas faire de tort aux détenus ». Il était génial celui-là. Il y a de tout parmi les surveillants et les personnels pénitentiaires, comme partout ailleurs.

– Pensez-vous qu’il y ait une transformation possible du monde de la prison ?

– Je n’en sais rien. Pour l’instant, on met de plus en plus de gens en prison. Donc je ne suis pas très optimiste. Quand on est à quatre dans une cellule de 12 m2...

– Si vous deviez résumer, dresser un bilan en quelques mots de vos années de recherche sur la prison…

– Je me souviens qu’un collègue belge m’a dit un jour : « Antoinette, tu écris des choses terribles, mais très gentiment ». Je crois que c’est ça que je fais, un peu à mon insu. Finalement je ne suis pas mécontente, car j’ai réussi à maintenir un grand écart : être lue par des directeurs de prison et être une référence pour l’OIP que la pénitentiaire, dans sa paranoïa, considère souvent comme son ennemi intime. Je ne m’en suis pas trop mal tirée.

Notes

1

Antoinette Chauvenet, en collaboration avec Françoise Orlic, La Protection de l’enfance. Une pratique ambiguë, Paris, L’Harmattan, 1992.

2

Sociologue et anthropologue, Georges Balandier s’est particulièrement intéressé à l’étude des dynamiques des formes de pouvoir et des systèmes politiques dans les sociétés traditionnelles. Ethnologue américaniste, Pierre Clastres auteur de La Société contre l’État (Paris, Éditions de Minuit, 1974) enseignait à l’École pratique des hautes études ; Maurice Godelier, directeur d’études à l’EHESS, occupe depuis plusieurs décennies une place centrale dans l’anthropologie française (voir notamment : L’Énigme du don, Paris, Flammarion, 1996).

3

Voir notamment : Jean Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, Armand Colin, 1972.

4

Antoinette Chauvenet, « Ordre médical et filières de soins », Sociologie du travail, 18e année, no 4, 1976, p. 411-431.

5

Créé en 1946 par le Général De Gaulle, sous l’impulsion de Jean Monnet, le Commissariat général au Plan était chargé de définir la planification économique du pays par le biais notamment de plans quinquennaux. Il a été remplacé en 2006 par le Centre d’analyse stratégique, puis par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) en 2013.

6

Antoinette Chauvenet, Médecines au choix, médecine de classe, Paris, PUF, 1978.

7

Pour Antoinette Chauvenet, la prison est « conçue comme une forteresse ». Dans son dispositif sécuritaire, « elle est la transcription matérielle et légale de la “lutte” ou de la “guerre” contre les ennemis de l’ordre public de l’intérieur » : les délinquants. On peut invoquer « la notion de guerre sociale », « parce que loin de la situation de droit contractuel supposant un accord des volontés, l’enfermement procède d’« un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté … la violence physique est donc le moyen ; la fin est d’imposer notre volonté à l’ennemi, et le désarmement est par définition l’objectif proprement dit des opérations de guerre. Neutraliser les délinquants, les maintenir au quotidien désarmés est la tâche essentielle des personnels de surveillance et de leur hiérarchie ». Il faut assurer « la sécurité de la société extérieure, en prévenant les évasions » et assurer « le maintien de l’ordre à l’intérieur, notamment en prévenant les émeutes ou autres formes d’explosion et de désordres ». Pour cela, « tout un arsenal de moyens guerriers dissuasifs est mis en place. Il s’agit de moyens de détection (des armes essentiellement), aux entrées aussi bien qu’à l’intérieur de la détention, de moyens destinés à empêcher la prise des lieux par les détenus avec la disposition de multiples barrages, sas, et portes, étroitement surveillés ». Voir notamment : Antoinette Chauvenet, « Guerre et paix en prison », Cahiers de la sécurité intérieure, no 31, 1998, p. 91-100.

8

Alain Joxe, Voyage aux sources de la guerre, Paris, PUF, 1991.

9

Antoinette Chauvenet, Françoise Orlic, Georges Benguigi, Le Monde des surveillants de prison, Paris, PUF, 1994.

10

Claude Faugeron, Antoinette Chauvenet, Philippe Combessie, Approches de la prison, Bruxelles, De Boeck, 1996.

11

Voir notamment : Antoinette Chauvenet, Catherine Gorgeon, Christian Mouhanna, Françoise Orlic, Contraintes et possibles : les pratiques d’exécution des mesures en milieu ouvert, Paris, rapport de recherche, GIP, ministère de la Justice, 1999 ; Antoinette Chauvenet, Catherine Gorgeon, Christian Mouhanna, Françoise Orlic, « Les peines alternatives et aménagées, une activité discrète », Regards sur l’actualité, no 261 : L’univers pénitentiaire, Paris, La Documentation Française, 2002, p. 61-70 ; Antoinette Chauvenet, Françoise Orlic, (2002), « Sens de la peine et contraintes en milieu ouvert et en prison », Déviance et Société, vol. 26, no 4, 2002, p. 443-461.

12

Dans le conte, deux escrocs prétendent savoir tisser une étoffe magnifique que seuls les imbéciles et les personnes indignes de leur fonction ne peuvent voir. Ils proposent à l’empereur de lui réaliser un habit. Lors de la confection, l’empereur et plusieurs de ses ministres ne voient rien, mais n’osent le dire. Il faut attendre une cérémonie publique, où l’empereur apparaît paré de son habit, pour qu’un enfant s’écrie « le roi est nu ! » parmi une foule prétendant admirer sa parure.

13

Adoptées par le Comité des ministres des États membres du Conseil de l’Europe en 1973, puis révisées en 1987 et 2006, les Règles pénitentiaires de l’Europe sont un ensemble de 108 principes visant à harmoniser les politiques pénitentiaires dans une perspective réhabilitatrice respectueuse des droits de l’homme. En 2007, la Direction de l’administration pénitentiaire s’est engagée dans l’expérimentation de huit règles spécifiques dont la mise en œuvre d’un circuit arrivant avec des quartiers dédiés.

14

Antoinette Chauvenet, Cécile Rambourg, De quelques observations sur la mise en œuvre des règles pénitentiaires européennes, Agen, ENAP, 2010.

15

Pour accompagner son plan « RPE », la Direction de l’administration pénitentiaire a mis en place une procédure de labellisation reposant sur des organismes certificateurs privés (Afnor certification et bureau Veritas). Si le référentiel établi par la pénitentiaire est considéré comme respecté, un « label RPE » est décerné et apposé sur les établissements.

16

Anne-Marie Marchetti, Perpétuités. Le temps infini des longues peines. Paris, Plon, 2001.

17

Initiés en 2015, les « modules de respect » sont des unités de vie soumises à candidature. Les personnes détenues acceptées dans ces unités bénéficient de divers avantages : dotées de la clé de leur cellule, elles peuvent se rendre visite, aller à leur guise en cour de promenade, en salle d’activités, aux cabines téléphoniques, etc. Elles peuvent prétendre à 25 heures d’activité hebdomadaires, là où dans les autres quartiers la moyenne peut être de 3 heures par semaine. Elles peuvent prendre les repas en commun, bénéficier de parloirs prolongés supplémentaires, etc. L’intégration du module constitue en outre un élément d’appréciation favorable pour l’octroi de réductions de peine ou d’une aménagement de peine comme une libération conditionnelle. En contrepartie, les personnes détenues s’engagent à participer de manière active au fonctionnement du module, à assurer diverses tâches d’intérêt collectif (entretien des lieux de vie, distribution des repas) et à se soumettre au règlement spécifique du module (obligation d’être levé à 7 heures du matin, de faire son lit, de ne pas parler aux fenêtres, de ne pas crier, de ne pas disposer de plus de cinq pulls, etc.), sous peine de faire l’objet de « mauvais points » et de s’exposer à un retour en détention « normale ».