Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout,

c’est de ne jamais avoir l’air étonné.

Sam Lion (incarné par Jean-Paul Belmondo) dans le film Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch (1988)

Annoncé en librairies à l’été 2018, Camarade Papa est le deuxième roman de l’écrivain d’origine ivoirienne Armand Patrick Gbaka-Brédé, mieux connu désormais sous le pseudonyme de Gauz. Cette publication, qui coïncide avec l’anniversaire des éditions Attila, s’offre au lecteur augmentée d’une brève postface intitulée « Les dix ans », qui propose une évocation rétrospective de la trajectoire de cette jeune maison1. Voisinant dans le catalogue avec Maryam Madjidi, auteur franco-iranienne de Marx et la poupée2, Gauz est mentionné dans cette postface au rang des « auteurs français bien vivants, à la plume lumineuse et caustique », qui ont offert au Nouvel Attila « ses plus beaux succès ». Il est vrai que son premier roman, Debout payé3, consacré à la description de plusieurs générations de vigiles africains employés dans des grandes enseignes françaises, avait bénéficié d’une réception très favorable. Capitalisant sur ce succès, la succincte postface ne tarit pas d’éloges, mettant en exergue l’audace d’un éditeur qui entend ne reculer devant aucun défi, ni devant aucune comparaison prestigieuse :

Comme une certaine NRF, les éditions naissent en 2007 d’une revue. Une revue vorace qui défrichait les bibliothèques en même temps que la ville et la typographie. Cette horde rêve de pirater le Panthéon littéraire en détroussant les auteurs connus pour faire lire les méconnus. La maison ne fera pas table rase, mais cultivera les mauvaises herbes littéraires.4

On ne saurait mieux dire qu’il faut prendre le nom de la maison au pied de la lettre : pour citer la célèbre formule de l’évêque Grégoire de Tours (538-594), « là où Attila a passé, l’herbe ne repousse plus » – à moins, visiblement, qu’elle ne soit mauvaise. Optant pour une autre image folklorique, on avancera que l’éditeur entend ici se présenter comme un Robin des Bois, prêt à détrousser les mieux lotis pour assurer la visibilité des « méconnus » : le statut assigné à Gauz, dans ce contexte, est assurément remarquable et mériterait d’attirer l’attention des sociologues de la littérature. Claire Ducournau a ainsi signalé l’essor, depuis les années 1990, de maisons d’édition ou de collections spécialisées, qui prêtent le flanc au reproche de « ghettoïser » les littératures africaines5 : le meilleur exemple est sans doute la collection « Continents noirs » de Gallimard, dont le nom suffit à focaliser les critiques, d’autant plus acerbes qu’il offre un contrepoint chromatique malheureux à la prestigieuse collection « Blanche »6.

Gauz tient quant à lui la position inverse, puisqu’il fait figure d’unique écrivain d’origine africaine publié chez un éditeur attaché à la diffusion de textes issus de tous les horizons. Les recensions élogieuses et les prix qui ont salué ses publications témoignent assez de la pertinence d’une telle stratégie : il n’est pas excessif de dire que l’auteur, pourtant novice en la matière, a été « gâté ». Premier lauréat du prix des libraires Gibert Joseph, Debout payé a été classé « meilleur premier roman français de l’année » par le magazine Lire. Quant à Camarade Papa, il a été couronné en 2018 par le prix « Ivoire », décerné par un jury que présidait la romancière Werewere Liking et par le Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire. Le succès de notre auteur est donc attesté par des récompenses qui n’appartiennent pas toutes à un système de reconnaissance « néocolonial », pour reprendre les termes que Claire Ducournau applique au Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire : distingué en Europe par un prix des libraires qui ne saurait être suspecté d’affinité avec les institutions politiques, il bénéficie en outre d’une reconnaissance africaine que vient sceller le Prix « Ivoire ».

Gauz, Camarade Papa, Paris, Le Nouvel Attila, 2018

Mon propos n’est pourtant pas ici d’adopter les méthodes de la sociologie de la littérature pour éclairer le remarquable succès dont ont bénéficié les deux premiers romans de Gauz. J’aimerais plutôt procéder à une lecture attentive du texte de Camarade Papa en m’efforçant de l’inscrire dans une double profondeur diachronique : celle de l’histoire de la colonisation, d’une part, puisque ce roman, en s’inspirant librement d’un ensemble de matériaux d’archives, illustre éloquemment la question des « usages postcoloniaux du colonial » ; celle de l’histoire littéraire d’autre part. Sur ce dernier point, je situerai mon analyse dans la continuité de celles d’Anthony Mangeon, selon qui le renouvellement littéraire dont se targuent en 2007 les signataires du « Manifeste pour une littérature-monde en français »7 conduit, dans la plupart des cas, à la reconduction des recettes déjà éprouvées par leurs prédécesseurs :

la scène éditoriale reste inchangée, avec la course aux prix littéraires et la préférence aux éditeurs parisiens ; et l’addiction à redire le passé s’avère finalement d’autant plus vive que la reprise peut désormais se nourrir à plusieurs traditions : on reprend ainsi la tradition du récit oralisé (« français » avec Céline, mais aussi « francophone » avec Cendrars et Ramuz) pour réécrire la littérature sud-américaine ; on fait allusion à des confrères écrivains (Patrice Nganang, Bertène Juminer) tandis qu’on clone leurs romans ; on célèbre la littérature puissance pour mieux vendre la littérature joujou... Ne risque-t-on pas de confondre aussi l’écriture avec un certain artisanat, une simple « gymnastique opératoire » comme disait Ouologuem dans sa Lettre à la France nègre ?8

Anthony Mangeon dévoile ainsi l’écart qui se creuse entre une posture manifestaire, proche dans ses intonations de l’élogieux autoportrait que s’octroient les éditions du Nouvel Attila, et le contenu de textes qui ne font que muer l’or en plomb, transformant les fulgurances anciennes en monnaie courante et trébuchante.

Rares sont cependant les lectures critiques qui procèdent aujourd’hui à la mesure de cet écart et lisent les littératures francophones sur un ton qui ne soit pas celui de la complaisance facile ou du panégyrique journalistique. Paraphrasant la boutade de Mongo Beti, qui se plaisait à dire qu’aux yeux d’un journaliste, « on est toujours un jeune écrivain africain », on pourrait ainsi avancer qu’« un roman africain est toujours nouveau », systématiquement rattaché, dans les termes de Bernard Mouralis, à une « écriture de la rupture, vierge de toute trace du passé »9.

Reconnaître l’existence de « classiques africains » revient pourtant à prendre acte de filiations plus ou moins patentes, de citations plus ou moins avouées et par conséquent, à restituer aux littératures francophones leur densité historique. Faisant écho à la postface de l’éditeur, je voudrais donc à mon tour ajouter à Camarade Papa une notule rétrospective : « les dix ans » à l’horizon desquels s’inscrit le roman ne sont pas seulement ceux du Nouvel Attila, défricheur de bibliothèques et de typographies, mais aussi ceux d’un texte qu’on pourrait à bien des égards considérer comme la source cachée du récit de Gauz : Le Roi de Kahel de l’écrivain guinéen Tierno Monénembo10.

En dépit des déclarations d’intention de l’éditeur dans la postface, l’auteur ivoirien ne pratique donc en rien « la table rase », à moins qu’il faille entendre par là l’oubli opportun de ses prédécesseurs. En menant ici l’enquête pour identifier les sources d’inspiration du roman de Gauz, je me propose d’appliquer les méthodes développées par Jean-Louis Cornille, qui préconise la mise en œuvre d’une lecture policière des textes littéraires. En invitant le critique à se comporter en « fin limier », il n’entend nullement l’autoriser à énoncer un jugement normatif, ou à s’ériger en prescripteur de ce que la littérature pourrait ou devrait être, mais simplement l’inciter à procéder à une généalogie des textes, qui découvre leurs fondements avoués autant que leurs influences cachées :

les écrivains ont toujours procédé ainsi, par des reprises successives de passages entiers prélevés dans des livres admirés ou exécrés, mais toujours retouchés, et issus d’une profonde « connivence ». Ainsi va la littérature, se perpétuant à travers son infinie répétition. Le mot « écrire » n’est jamais qu’une abréviation du mot « réécrire ».11

Mon objectif sera donc ici de lire le roman de Gauz en l’inscrivant dans une double histoire : celle de la conquête coloniale, et celle de l’histoire littéraire, qu’il s’emploie alternativement à réécrire.

« Les uns et les autres » : Maxime Dabilly et Anuman Shaoshan Illitch Davidovitch

Camarade Papa se fonde sur le tissage de deux récits, chacun porté par un personnage central qui sera amené à connaître une expérience africaine. Le premier d’entre ces fils narratifs pourrait être sommairement qualifié de « récit colonial » : il relate en effet l’exploration et la conquête française de la Côte d’Ivoire, portées par les figures historiques des explorateurs et administrateurs coloniaux Marcel Treich-Laplène (1860-1890) et Louis-Gustave Binger (1856-1936). D’abord engagé comme commis sur les plantations de café d’Elima, tenues par l’ex-officier de marine Arthur Verdier (1835-1898)12, Marcel Treich mena d’importantes missions d’exploration dans l’intérieur des terres et se trouva à l’origine de la signature de nombreux traités commerciaux (traités de Bettié, de l’Indiéné, de l’Alanguoua et de Yakassé, entre autres). Nommé résident de France à la suite d’Arthur Verdier, puis premier administrateur colonial de la Côte d’Ivoire, il mourut à vingt-neuf ans des suites d’une fièvre bilieuse contractée lors d’une expédition punitive à Jacqueville.

Portrait de Marcel Treich par Charles Alluaud, 1886.

Ce décès prématuré conduisit à l’éclipse partielle de sa mémoire, supplantée par celle de son successeur, l’officier Louis-Gustave Binger, à qui est indûment prêté le mérite exclusif d’avoir établi la présence française en Côte d’Ivoire. Les huit chapitres que Gauz consacre à l’évocation de cette geste impériale sont placés sous la plume d’un personnage fictif, Maxime Dabilly, qui quitte la ville à laquelle son patronyme est associé (Abilly, sise à la confluence de la Claise et de la Creuse) pour gagner Châtellerault puis La Rochelle : là, il s’engage auprès des établissements de commerce Verdier et se porte volontaire pour partir en Afrique. Cette décision fait de Dabilly un contemporain et presqu’un alter ego de Marcel Treich, engagé par Verdier en 1883 sur ces mêmes plantations. Dabilly présente cependant aussi quelques points communs avec le Strasbourgeois Louis-Gustave Binger. Dans les usines d’armement de la région lyonnaise, il fréquente en effet des réfugiés alsaciens, dont Gauz s’ingénie à transcrire l’accent à grand renfort de substitutions consonantiques et de germanismes approximatifs. C’est dans ce milieu ouvrier que Dabilly entend pour la première fois le nom, ou plutôt le sobriquet, de Louis-Gustave Binger et qu’il se familiarise avec l’idée répandue selon laquelle la colonisation offrirait une compensation aux pertes territoriales subies après la débâcle de Sedan :

— Mon cheune cousin, il y est actuellement [en Afrique]. Il z’appelle Louis-Gustave. On l’appelle LG chez nous.

— Il est où exactement ?

— Il est de Niederbronn, près de Sarreguemines.

— Woher ! Nicht wo !

— Il a demandé où, pas d’où !

— Congue, on m’a dit Congue.

— Il fallait entendre Congo.

— Comment che beux zavoir ?

— En Afrique, il y a le Congo et le Soudan. C’est tout.

— Zoudan, za me dit quelque chose.

— C’est bien ce que je pensais. Ton cousin, il est parti au Congo du Soudan […]

— A zon départ, il a churé à ma tante de refenir afec un territoire dix fois plus grand qu’Elsass et Lorraine réunis.

— Rien n’est plus grand que l’Alsace et la Lorraine.13

Tenant à la fois de Treich et de Binger, le narrateur de Gauz se présente en somme comme un témoin privilégié de la signature des traités qui ont scellé la conquête française de la Côte d’Ivoire. Épris d’une indigène, Dabilly se veut cependant aussi le représentant d’une forme de contact interculturel qui trouverait ses modes d’expression privilégiés non dans la conquête et l’échange commercial, mais plutôt dans la relation amoureuse et le métissage. Le pan colonial du roman s’achève ainsi sur les phrases suivantes :

« Il est venu, le temps où les pères et les mères doivent sacrifier leur destinée pour que naissent les temps nouveaux où vivront leurs enfants. […] je suis bien plus qu’un “brôfouê”, un blanc, bien plus qu’un agent de la Compagnie française de Kong. Je suis un agent-symbole au service de deux civilisations en copulation. »14

Le second récit, en se situant près d’un siècle plus tard, se place quant à lui dans un contexte résolument post-colonial15, marqué jusqu’en ses formulations les plus élémentaires – par exemple dans l’interpellation enfantine du « Camarade Papa », qui donne son titre au roman – par une rhétorique communiste. Le narrateur est cette fois le petit Anuman Shaoshan Illitch Davidovitch, né aux Pays-Bas de parents noirs ou métis (l’éponyme Camarade Papa et Les-Grands-Soirs-Maman), profondément convaincus de l’imminence de la Révolution. Les préparatifs que cette dernière implique les amènent à dépêcher leur fils dans leur famille en Côte d’Ivoire, non sans lui avoir confié la mission d’y préparer de son côté le triomphe du prolétariat.

Les deux volets de l’intrigue sont réunis lorsqu’il devient évident qu’Anuman n’est autre que le descendant de Dabilly, issu des amours que « l’agent-symbole »16 aurait nouées avec une femme rencontrée à Grand Bassam, quelques jours après son arrivée. La fille que cette dernière met au monde et qu’il baptise, en hommage à Treich et à une reine locale, Alloua-Treissy, se révèle être la grand-mère d’Anuman et le roman se clôt, comme une comédie de Molière, sur une émouvante scène de reconnaissance familiale. Après s’être recueillis sur la tombe de Dabilly, mort en 1936, la grand-mère et son petit-fils se penchent sur les papiers que l’ancêtre a laissés à sa mort : ils y trouvent « un tas d’histoires »17 qui donnent leur matière au volet colonial du roman de Gauz. Non contente de réunir les deux narrateurs dans une généalogie commune, la fin du récit offre donc un prétexte matériel à son existence, en s’inventant, dans les mémoires de Maxime Dabilly, un manuscrit originel que l’auteur se serait contenté d’adapter et de retranscrire.

Le bandeau amovible dont se dote le roman renforce lui-même la connexion entre les deux récits – l’un colonial, l’autre post-colonial – dont ce dernier se compose. Il fait en effet figurer au recto une œuvre du photographe Bernard Descamps, représentant un enfant malgache vêtu d’un imperméable trop ample, les bras tendus face à la mer comme s’il souhaitait s’envoler. Au verso se trouve le fragment d’une carte de la Côte d’Ivoire, où se dessine en pointillés l’itinéraire des explorations menées par Treich entre 1887 et 1889. Une telle présentation invite à établir un lien entre « l’enfant postcolonial » – parfait représentant de ce que Jean-Loup Amselle appelait en 2005 « l’art de la friche »18 – et les conquêtes coloniales, qui constitueraient le revers ou le support implicite de la photographie.

Carte reproduite sur le revers du bandeau de Camarade Papa.

« À nous deux » : portraits de Gauz et d’Alain Mabanckou en jumeaux littéraires

La lecture « policière » du roman de Gauz implique de s’arrêter d’abord sur les filiations et influences littéraires qu’il affiche, puis d’enquêter sur celles qu’il serait susceptible de cacher. J’aimerais donc entrer dans l’analyse de ce roman en essayant de déterminer d’où viennent – et peut-être plus encore de qui viennent – les deux récits que conjugue l’auteur de Camarade Papa.

Commençons par le volet post-colonial, consacré au voyage de Hollande en Côte d’Ivoire que relate le petit Anuman Shaoshan Illitch Davidovitch. La prépondérance que le titre de Camarade Papa paraît accorder à ce pan du récit ne se vérifie pas dans le corps du roman : seuls cinq chapitres (« chapitre rouge », « chapitre pendulé volant », « chapitre à têtes élevées », « chapitre apis et pupitres », « chapitre orphelin »), pour certains assez brefs, sont dédiés à ce volet de l’intrigue. Quant à la généalogie littéraire de cette fiction d’enfance, elle fait l’objet d’une revendication assez explicite. Dans plusieurs entretiens parus à l’occasion de la rentrée littéraire de septembre 2018, Gauz prend en effet plaisir à se présenter comme le complice, voire comme le double de l’écrivain Alain Mabanckou – lui-même adepte des dédoublements et des couples gémellaires, ainsi que l’a démontré Anthony Mangeon19. L’auteur ivoirien raconte ainsi comment il se serait à plusieurs reprises substitué à son homologue congolais lors de séances de dédicaces : sous les dehors de la boutade, l’anecdote confirme l’interchangeabilité des écrivains francophones africains aux yeux de leurs lecteurs occidentaux, et ce en dépit de leur différence d’origine. Un entretien croisé paru dans le magazine L’Express met l’accent sur la communauté de « posture »20 des deux auteurs :

Pas facile de faire se croiser les routes de deux grands voyageurs. Surtout lorsque l’un d’entre eux, citoyen semestriel de Los Angeles, s’appelle Alain Mabanckou, et qu’il accumule plus de miles en un an que vous en toute une vie. Quant à Gauz, plus souvent à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) qu’à Belleville, il semble tout aussi volatil. Mais ils sont bien là, à Paris, en ce début juillet. Vin blanc et T-shirt noir sous veste sapeur pour l’un, bière et T-shirt noir sous polo rouge pour l’autre, rire éclatant pour les deux.21

Les deux écrivains auraient pour point commun une identité cosmopolite et voyageuse, qui fait d’eux, comme Alain Mabanckou le signale à plusieurs reprises dans ses textes littéraires et critiques, de véritables « oiseaux migrateurs », engagés dans une circulation triangulaire entre l’Afrique, l’Amérique et le Vieux Continent22. La parenté est également vestimentaire, puisque les compères, dont l’accolade illustre l’entretien, se présentent tous deux vêtus d’un jean bleu et d’un T-Shirt noir : on est loin ici des tenues de sapeurs qui distinguaient Alain Mabanckou lors de ses interventions au Collège de France en 2016. La coordination vestimentaire renforce l’impression d’avoir affaire à des écrivains interchangeables, réunis, à en croire l’auteure de l’article, par un « rire éclatant » qui rappelle un peu trop « les rires Banania » que Senghor entendait « déchirer sur tous les murs de France »23.

La ressemblance entre les deux hommes ne s’arrête cependant pas à ces prédilections vestimentaires ni à la complicité qu’ils paraissent cultiver. Elle trouve également une expression proprement littéraire, manifeste dans l’adoption d’un même modèle du récit d’enfance, emprunté à l’écrivain francophone d’origine polonaise Émile Ajar/Romain Gary, et en particulier au précédent remarquable que représente La Vie devant soi24. En 2010, Alain Mabanckou publiait en effet un récit d’enfance largement autobiographique, Demain j’aurai vingt ans, où il revenait sur le Congo des années 1970-1980, qu’il dépeignait à travers le regard candide de son jeune héros, Michel. Introduisant dans Camarade Papa une voix enfantine, Gauz assume plus clairement que Mabanckou sa dette envers Romain Gary : il va en effet jusqu’à attribuer à son jeune héros des fréquentations similaires à celles du Momo de La Vie devant soi, élevé par une prostituée : en l’absence de sa mère, Anuman Shaoshan Illitch Davidovitch se réfugie ainsi auprès de la « vendeuse de bisous » Yolanda.

Au-delà de ces réminiscences, le choix d’une perspective enfantine présente chez Gauz comme chez Alain Mabanckou un double avantage narratif. Il permet en premier lieu d’évoquer, par le biais d’un regard puéril, les tourments du monde adulte, dont le jeune narrateur ne saisit pas encore toutes les nuances. Le récit d’enfance illustre ainsi l’adage selon lequel la vérité sort toujours « de la bouche des enfants », dont les mots naïfs débusqueraient naturellement les absurdités de la vie moderne et les incohérences des discours dominants. À cet atout narratif de la perspective enfantine s’ajoute une certaine spécificité stylistique, particulièrement significative dans le champ francophone. Celle-ci conduit à entretenir une voix ou un ton puéril qui ne recule pas devant certaines approximations lexicales, ni devant quelques entorses à la grammaire ou une pratique extensive de la répétition. Gauz comme Mabanckou jouent par exemple des effets de contraste comique qu’engendre la collusion du vocabulaire enfantin et des pesanteurs du discours officiel du parti communiste. Le récit d’enfance ponténégrine que livre Mabanckou dans Demain j’aurai vingt ans, paru en 2010 chez Gallimard, comprend ainsi plusieurs passages consacrés à l’édification politique de la jeunesse congolaise.

Alain Mabanckou, Demain j’aurai vingt ans, couverture de l’édition en livre de poche.

Alter ego évident de l’auteur, le narrateur Michel évoque la récitation obligatoire des discours du président Marien Ngouabi (resté au pouvoir de janvier 1969 à mars 1977), scandés par les exclamations unanimes des jeunes « pionniers » se déclarant prêts à « mourir pour le peuple » et pour la Révolution. La parole du maître d’école s’enrichit alors d’un lexique révolutionnaire dont le jeune narrateur se fait l’écho appliqué :

Le maître nous a dit que le gouvernement a fini par attraper et emprisonner les valets locaux de l’impérialisme qui ont tué le camarade Marien Ngouabi. L’Immortel s’est défendu mais il ne pouvait rien parce que c’est un complot qui a été inventé depuis l’Europe là-bas, et les Européens sont trop forts quand ils vendent leurs complots aux Africains. Ces valets locaux de l’impérialisme qui ont tué notre Immortel sont des Noirs comme nous, des Congolais comme nous. Le gouvernement a promis qu’on va les juger pour les tuer par pendaison au stade de la Révolution devant le peuple. Il faut que le peuple sache qu’on ne touche pas aux immortels. Donc, pour l’instant, il ne reste plus qu’à juger l’impérialisme.25

Le dernier roman d’Alain Mabanckou, Les Cigognes sont immortelles, paru comme Camarade Papa à la rentrée 2018, pourrait être lu comme une glose de ce passage, que l’auteur aurait entrepris d’étendre à l’échelle d’un volume entier26. Renouant avec le personnage de Michel, Alain Mabanckou revient en effet sur l’assassinat de Marien Ngouabi, dont il entend décrire les causes et les conséquences en adoptant à nouveau le prisme d’un regard enfantin. Le titre même du roman, s’il reprend la métaphore de « l’oiseau migrateur » chère à Alain Mabanckou, est une citation empruntée à un chant communiste russe27, dont les élèves congolais auraient été tenus de mémoriser la traduction. On trouve chez Gauz un procédé assez similaire, à ceci près que l’initiateur de l’enfant n’est plus le maître d’école, dont on redoute la chicotte, mais le fameux « Camarade Papa », dont l’enseignement s’étend de la crise de la tulipe hollandaise à l’assassinat de Lumumba :

Dans la chaîne des discours de Camarade Papa, après les Philips, il y a les tulipes. Ce sont des fleurs turques qui ont attrapé la coqueluche chez les bourgeois hollandais il y a longtemps. Bien avant la vapeur anglaise, les bourgeois protesteurs hollandais utilisent la fleur turque pour fabriquer une bourse. La fleur n’est pas très belle, même les moutons refusent de la brouter. Mais à cause de la pluie value, ils s’achètent et se vendent la mauvaise herbe. Ils inventent le capitalisme des bourses. Il ne vient pas d’Angleterre, tout le monde s’est trompé, Marx et son ange aussi. À partir de la Hollande, pays après pays, ce capitalisme bourses soufflées contamine le monde. Sans le mois d’octobre rouge, la grande URSS aurait été atteinte. La Chine est sauvée car le Camarade Mao et ses mollets qui savent faire de grandes marches et des grands bonds en avant pour fuir les épidémies. Camarade Papa, il appelle la Hollande Patient Zéro. Comme un chercheur, il est venu ici avec Maman pour comprendre Patient Zéro et trouver le vaccin mondial contre le grand mal des bourses. Je suis né à Amsterdam par la faute des tulipes. À la fin de ce discours, il y a aussi des pendules publiques de suppositoires du grand capital et des abolitions en pagaille.28

L’un et l’autre passages témoignent de l’assimilation imparfaite d’une rhétorique marxiste, qui distingue les « anges » d’Engels des valets de l’impérialisme et autres « suppositoires » du grand capital. La langue fautive de l’enfant est ici prétexte à une déformation systématique de l’histoire économique exposée par Camarade Papa, faisant de la première crise boursière « un grand mal de bourses » contagieux : ainsi le capitalisme se transforme-t-il, dans la bouche du narrateur, en maladie vénérienne. Les inexactitudes comiques de cette transposition puérile ne sont pas sans rappeler les déformations du « petit nègre », cette langue simplifiée utilisée par les colons pour communiquer avec les tirailleurs recrutés en Afrique, et dont le nom même renvoie à une pratique linguistique enfantine : comme le note Cécile Van den Avenne, lorsque le terme petit nègre apparaît à la fin du XIXe siècle, c’est pour désigner le fait de « parler, français en l’occurrence, comme un nègre, ou comme un petit nègre, c’est-à-dire à la fois comme un nègre et comme un enfant »29.

La voix puérile privilégiée par Gauz comme par Alain Mabanckou constitue par conséquent en elle même un « usage postcolonial du colonial », ravivant le souvenir d’une pratique linguistique caractéristique des dynamiques impériales. La tendance au « mal écrire », justifiée ici par l’adoption d’une perspective et d’un ton enfantins, n’est cependant pas cantonnée dans la littérature francophone africaine au cas paradigmatique des récits d’enfance. Bien plus, elle constitue un trait stylistique récurrent pour des auteurs qui entendent marquer un écart par rapport à la norme linguistique française : à ce titre, elle intervenait déjà dans des romans aussi fondateurs que Le Soleil des Indépendances d’Ahmadou Kourouma30 ou La Vie et demie de Sony Labou Tansi31. Il est d’ailleurs frappant de constater que le narrateur de Gauz duplique la structure syntaxique caractéristique du titre de Sony Labou Tansi en affirmant par exemple, alors que son train quitte la gare d’Amsterdam : « je vais passer beaucoup de temps avec Camarade Papa, je suis content et demi. »32 La parenté littéraire de Gauz et de Mabanckou se traduit ainsi par une prédilection commune pour des récits d’enfance qui, tout en induisant un décalage potentiellement comique de la narration, favorisent une maladresse de style et une incorrection assumée, devenue la marque de fabrique de nombreux écrivains francophones africains. Chez Gauz, ce relâchement linguistique est paradoxalement associé, comme on le verra plus loin, à un souci lexicologique qui le conduit à établir dans Debout-payé un glossaire de la société de consommation33 et à s’attarder dans Camarade Papa sur le lexique des colons et de la colonisation.

Mise en exergue lors de la rentrée littéraire 2018, la complicité de Mabanckou et de Gauz avait trouvé à s’exprimer dès 2016, lorsque le premier invitait le second à participer au colloque « Écrire et penser l’Afrique aujourd’hui », au Collège de France, puis à contribuer à la publication qui s’en suivit. Alors auteur d’un unique roman, Gauz se trouvait ainsi hissé dans le voisinage d’auteurs signataires du « Manifeste pour une littérature-monde », tels qu’Alain Mabanckou et Abdourahman Waberi, ainsi que de l’académicien haïtien Dany Laferrière. Sa présence lors de cet événement médiatisé participait également d’un certain tournant du discours africaniste, qui tend aujourd’hui à revêtir une coloration de plus en plus « littéraire », au sens large du terme. De fait, là où l’africanisme pluridisciplinaire des temps coloniaux attestait un certain primat de l’histoire et de l’anthropologie, le colloque organisé par Alain Mabanckou quand il occupait la chaire de création artistique du Collège de France – de même que les Ateliers de la pensée34 tenus la même année à Dakar à l’initiative d’Achille Mbembe et de Felwine Sarr – écartent ces spécialités autrefois fondatrices pour accorder une place de choix aux philosophes, aux critiques littéraires et aux écrivains35.

Au Collège de France, Gauz s’empare de la tribune qui lui a été offerte pour s’improviser en historien amateur et indiscipliné. Maniant un vocabulaire familier et préférant systématiquement les anecdotes aux discours surplombants, il entend démontrer sa capacité à écrire une « histoire postcoloniale du colonial » et à combler ce faisant les vides du récit de la conquête impériale, ou plutôt ses blancs. J’emploie ici à dessein ce terme, habituellement réservé à la cartographie et à l’exploration coloniale36 : le propre de l’historiographie compensatrice de Gauz est en effet de faire porter l’attention, non sur une histoire africaine niée ou négligée, mais sur une figure coloniale dont la célébrité africaine (autrement dit « noire ») n’a d’égale que son occultation métropolitaine (autrement dit « blanche »). L’intervention de l’écrivain ivoirien s’ouvre ainsi sur le constat d’un déficit mémoriel dont la victime n’est autre que l’administrateur colonial Louis-Gustave Binger – par ailleurs grand-père de Roland Barthes, qui occupa lui-même la chaire de sémiologie du Collège de France de 1977 à 1980 :

Je me balade au cimetière du Montparnasse à la recherche de cette tombe-là quand je vois une espèce de stèle sur laquelle est écrit exactement ceci : « Louis-Gustave Binger explorateur de la boucle du Niger a donné la Côte d’Ivoire à la France. La France reconnaissante. » Le gars est mort en 1936 et il a donné mon arrière-grand-père à la France. […] Je connais ce gars Louis-Gustave. Nous, on l’étudiait à l’école. Je ne connais rien de Babemba ou de Makoko, mais je connais Binger. Le pote avec lequel j’étais il ne connaissait pas Binger. « Tu rigoles ou quoi, tu connais pas Binger ? Mais, il a donné la Côte d’Ivoire à la France mon gars. C’est écrit sur sa tombe en plus : la France reconnaissante. Reconnais, reconnais vite fait. » Il ne connaissait pas Binger, personne ne connaît Binger. Donc le « gimmick » pendant tout le week-end c’était de demander à tous les copains français que je croisais : « Tu connais Binger ? Tu connais Binger ? » Personne ne connaissait. Pourtant la France lui était reconnaissante d’avoir donné une colonie si fondamentale. Aujourd’hui une colonie clé. Quand je dis une colonie clé, je ne parle pas de pays. Aujourd’hui encore, c’est une colonie clé de la France en Afrique de l’Ouest. Personne ne connaissait cet homme-là. On a un problème. J’ai décidé d’expliquer, à mes amis, qui était Binger37.

Tombe de Gustave Binger au cimetière de Montparnasse.

Jouant déjà de généalogies cachées ou ignorées, l’intervention de Gauz se fonde sur le postulat appuyé d’une rémanence postcoloniale du colonial, patente dans l’affirmation répétée du statut de « colonie » (et non de « pays ») qui serait échu à la Côte d’Ivoire. Selon lui, cette persistance des logiques impériales va de pair avec un étonnant déficit mémoriel contemporain, manifeste dans l’écart entre la lettre du monument et l’absence de reconnaissance, voire tout bonnement de connaissance de Binger chez ses amis hexagonaux : il n’y aurait donc pas, à en croire Gauz, de mémoire ni d’usage postcolonial du colonial en France.

« L’Aventure, c’est l’aventure » : Binger, Treich et Nebout

L’intervention de l’auteur au Collège de France constitue très certainement l’une des matrices de l’écriture de Camarade Papa, où le personnage de Binger intervient sous les traits d’un anti-héros aussi malodorant qu’arrogant, prompt à usurper la gloire plus légitime de Treich :

Votre homme est arrivé ici affamé, malade, squelettique, puant la hyène. Alors qu’il n’y a pas un seul blanc à mille kilomètres à la ronde, il a osé sortir un papier de cafre pour exiger qu’on se soumette à lui et à votre France ! Au nom de l’islam nous ne nous soumettons qu’à Allah. Il a échappé à l’exécution publique parce que Karamoko Oulé Wattara a convaincu le conseil que l’homme n’est pas sain d’esprit. On lui a dit de passer son chemin vers le sud où il désirait se rendre, il a foncé plein nord. Aujourd’hui cela fait dix mois et on vient d’apprendre qu’il est à Bondoukou, plein est. Si tu dis que cet homme-là est ton supérieur, qu’il est même capitaine de votre armée, la réunion vient de s’achever.38

Treich, tout au contraire, est non seulement capable de s’orienter sur le terrain, mais fin connaisseur des mœurs locales : quelques pages plus loin, la signature du traité avec Karamoko Oulé Wattara (1889) est ainsi présentée comme une « comédie en trois actes de Marcel Treich », dont les étapes successives prennent en compte la religion, l’appât du gain et les croyances animistes des populations locales. L’opposition entre les portraits des deux hommes est frappante et pourrait, dans une forme de stylisation extrême, être réduite à un contraste onomastique. Là où le comique de l’intervention de Gauz au Collège de France repose pour partie sur une prononciation elliptique, qui donne à entendre dans les « rêves de Kong de Binger » une qualification peu flatteuse à l’endroit de l’explorateur (« les rêves de con de Binger »), Treich se voit au contraire auréolé d’un prestige que la seule prononciation de son nom suffit à étayer :

Il [Bricard : agent administratif rencontré par Dabilly à Elima] m’informe que je serai affecté « à un poste dans une zone boisée comprise au nord d’Assinie ». Dans ce pays inconnu, je devrai bâtir un poste et le tenir. […] Quid de l’endroit exact où je vais m’établir ? « Treich est le seul à être monté si haut. Il te guidera. » Quid de la date de ma mission ? « Treich décidera. Il tient toujours à laisser un temps d’acclimatation. » Toutes les réponses passent par Treich, Résident délégué de France. Un saint. Treich sait. Treich connaît. Treich comprend. Treich peut. Treich va. On ne parle pas de lui, on l’invoque. Son nom prononcé avec un chuintement final en rajoute à la mystique du personnage : Treicccchhhh !39

À l’appendice insultant qui précède le nom de Binger s’oppose la prolongation étirée du patronyme de Treich, présenté comme une figure d’intercession à la stature quasiment prophétique. Le versant colonial du roman ne saurait pourtant se résumer au contraste ménagé entre les deux aventuriers, depuis un point de vue postcolonial rétrospectif : dans un entretien avec Natalie Levisalles, paru dans la revue En attendant Nadeau, Gauz ébauche la piste d’un intertexte supplémentaire en faisant de son personnage principal, Maxime Dabilly, l’épigone d’un troisième membre de l’appareil colonial, bien moins connu que Treich et Binger. Il affirme en effet avoir puisé son inspiration dans la collection des lettres d’Albert Nebout, publiées en 1995, près de cent ans après leur rédaction et plus de cinquante ans après la mort de leur auteur :

Et puis j’ai amassé du matériel. À Abidjan, dans les « librairies par terre », on trouve des livres incroyables, qui ont passé des années dans des caves ou des valises et qui n’existent nulle part ailleurs. Un bouquin qui m’a beaucoup aidé, c’est la correspondance d’Albert Nebout, qui a vécu en Côte d’Ivoire entre 1894 et 1910. C’est le seul colonial que je connaisse qui soit revenu en France avec sa femme africaine et ses enfants. Ses six enfants ! Dans ses lettres à un ami notaire, Nebout confie ses inquiétudes, des choses très personnelles… Pour un lecteur d’aujourd’hui, ses propos pourraient paraître racistes. En fait, à l’époque, il n’a pas d’autres mots pour désigner les gens et leurs comportements. Il peut sembler raciste, mais il a emmené sa femme, « la belle Ago », et ses enfants en France. Cette correspondance m’a inspiré : c’est à partir de sa lecture que j’ai décidé de m’intéresser aux lettres plutôt qu’aux rapports administratifs. Ce livre m’a donné le son de la langue de Maxime Dabilly, la manière dont il écrit, dont il parle.40

Le Nebout intimiste que retient Gauz se distingue radicalement des personnages que mettent en scène les fameux « romans de la mousso », caractéristiques de la littérature coloniale : pensons par exemple au héros de Mambu et son amour de Louis Charbonneau, qui abandonne son épouse locale, condamnée à mourir de chagrin quand il rentre en métropole41. Il faut cependant compléter et nuancer ce premier portrait de l’épistolier, dont Gauz ne retient que la sympathique silhouette de colonial amoureux. Né en 1862 en Normandie, Albert Nebout s’engagea dans l’infanterie de Marine après des études de pharmacie : il devint militaire au Sénégal, puis chef de station de chemin de fer dans le même pays, à Louga. En 1890-1891, il survécut miraculeusement à la mission Crampel dans l’Oubangui-Chari (ce qui lui valut de figurer parmi la liste des héros coloniaux mis en exergue par la marque de confiseries Guérin-Boutron dans sa série des « Explorateurs Célèbres »), puis prit part à la mission Mizon dans l’actuel Nigéria. Installé en Côte d’Ivoire, il fut chargé en 1893 des négociations avec Samory et exerça à trois reprises la fonction de gouverneur par intérim.

Médaillon d’Albert Nebout dans la série des chromos du chocolat Guérin-Boutron.

Au cours de sa carrière, Nebout croisa des figures prépondérantes de l’histoire coloniale, telles que Maurice Delafosse, Gabriel Angoulvant ou encore Louis-Gustave Binger42. À en croire les propos tenus par Gauz, le parallèle entre le personnage fictif de Dabilly et la personne réelle de Nebout se fonderait pourtant moins sur un itinéraire professionnel partagé que sur une parenté de style et sur ce qu’il faudrait considérer comme une certaine forme d’éthique amoureuse. En ce qui concerne le premier point, une lecture attentive de la seconde moitié des mémoires épistolaires de Nebout, consacrée à l’exercice de ses fonctions administratives en Côte d’Ivoire, permet bien d’identifier quelques effets d’écho avec le texte de Gauz. Il en va par exemple ainsi lorsque l’administrateur décrit à son correspondant les frasques d’un nouvel arrivant alsacien, présenté comme un cousin de Binger :

Delafosse est parti en congé. C’est un fonctionnaire d’avenir et un travailleur acharné. Il écrit du matin au soir. Il étudie les langues avec méthode et il parle le Baoulé comme un Baoulé, en y mettant l’accent et le nasillement. […] Il est remplacé par M. M… Ce n’est pas le même genre ; moins grand que Delafosse, le nouveau venu est plus gros ; c’est un solide gaillard blond qui a servi jadis à la Légion Étrangère. […] On raconte sur son accent cette amusante histoire : à Bassam, il remplit les fonctions d’instituteur. Il dicta aux petits Nègres la phrase suivante : « la renard a manché la boule », bien entendu les enfants écrivirent poule avec un b. Alors M… s’exclama : « Mais sapristi je ne vous dis pas la poule, je vous dis la boule ! » Les petits n’y comprirent jamais rien. Il ne détestait pas l’humour. De Dabou où il était chef de poste, un quatorze juillet, il envoya au Gouverneur Binger, dont il était le cousin, dans une petite boîte, trois cancrelats peints l’un en bleu, l’autre en blanc, le dernier en rouge43.

Il est tentant de voir dans cette scène la source du dialogue entre Alsaciens cité au début du présent article, où apparaissait aussi un loquace cousin de Louis-Gustave : la mention de ce que Gauz appelle, lors de son intervention au Collège de France, une « francité houspillée »44, qu’auraient en partage colons et colonisés, serait ainsi un héritage du texte de Nebout, dont le roman de Gauz proposerait un « usage postcolonial » en adoptant et en prolongeant certaines réflexions. Un autre point de jonction entre les deux textes se situe dans la description des factions rivales que représentent négrophiles et négrophobes. Nebout les dépeint dans les termes suivants :

Le rôle des administrateurs est, suivant mes idées, d’amener à nous les indigènes par de bons procédés, et non de les éloigner par la violence et les injures. Je me promis d’être toujours abordable, affable, patient et calme, tout en étant très ferme et équitable. […] En tous cas, je n’ai jamais été et j’espère n’être jamais négrophile ni négrophobe ; j’ai trop connu de ces deux spécimens : les premiers sont souvent ridicules et peuvent être dangereux, les seconds sont odieux, qui ne peuvent approcher un Noir sans l’injurier ou le maltraiter.45

Maxime Dabilly hérite du louable souci de ne rejoindre aucune de ces deux coteries, dont Gauz renforce la mise en scène en les disposant de part et d’autre d’une tablée :

Le plan de table est invariable. Bricard et Péan sur une longueur, Dejean et Fourcarde en face, Dreyfus et moi à chaque bout. Fourcade m’explique que les premiers sont négrophiles, la pire espèce d’hommes blancs des colonies. Péan raconte que ses voisins d’en face sont négrophobes, la pire espèce d’hommes blancs des colonies. Les négrophobes utilisent « nègres » pour les hommes, « négresses » pour les femmes, « sauvages » pour les groupes. Ils prononcent « nègre » menton relevé, air supérieur, avec insistance sur l’accent grave qui soulève un coin de lèvre. « Négresse » siffle son « s » final en dessinant sur le visage un rictus de concupiscence. « Sauvage » arrondit les yeux et fronce le nez pour en convoquer l’image. Les négrophiles possèdent une panoplie de groupes nominaux chargés d’épithètes. « Tirailleurs sénégalais », « porteurs mandés-dyoulas », « robuste Kroumen », « jolie Apolonienne », « belle Fanti », « fine Malinké », « superbe mulâtresse », « horrible Akapless »… Ils connaissent les races et n’hésitent pas à faire des généralités. Lorsqu’on sollicite mon propos, je mélange les références. In medio stat virtus.46

Le clivage entre négrophobes et négrophiles se trouve ici glosé en termes de lexique, d’expressions et de syntagmes figés. Là où Nebout mentionnait des injures sans en donner le détail, Gauz entend livrer un vocabulaire plus précis, qu’il associe volontiers à une analyse des comportements et des prononciations, renouant ainsi avec la tentation lexicographique qui le conduisait à présenter Debout-payé sous la forme d’un glossaire.

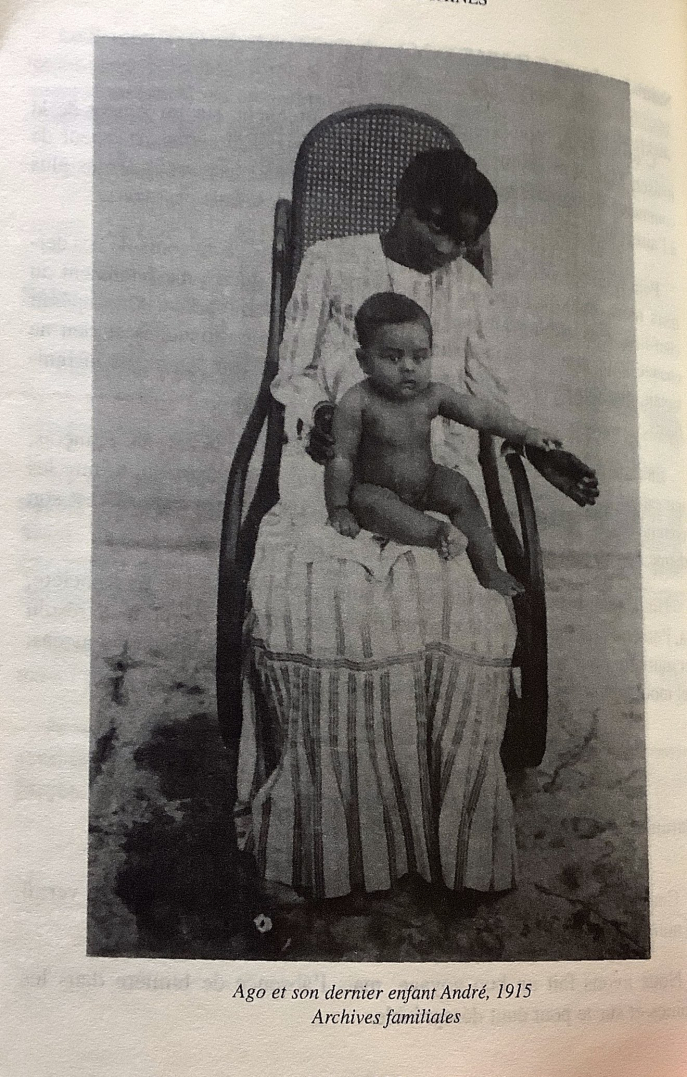

Sur le second point, tenant à l’éthique amoureuse du colon, il faut se garder d’idéaliser la figure de Nebout, dont Gauz retient l’exemplaire ouverture au métissage. Comme Dabilly, Nebout rapporte certes que sa première femme africaine, Etien, meurt en couches. Son chagrin est cependant balayé par sa rencontre avec la belle Ago, qui rejoint rapidement le cortège de ses épouses locales. À cette occasion, Nebout ne manque pas de rappeler à son correspondant que les mariages indigènes ne sont jamais qu’un pis-aller :

Je sais que tu t’intéresses à mes unions africaines, tout en me blâmant de m’exposer à de graves responsabilités. Je comprends tes craintes, mais que veux-tu, on ne peut résister à la nature et on ne peut d’autre part amener une Française dans ces pays si insalubres. Il faut donc se résigner aux unions locales. […] Ma femme Etien, enceinte, est allée à Touniané, et elle est morte en couches, il y a cinq mois. J’ai eu du chagrin, je t’assure, et j’ai éprouvé quelques remords de n’avoir pas témoigné plus d’affection à cette petite négresse, si sage. Malgré les fréquents incidents que je te raconterai, je m’ennuyais seul dans ma grande case et je résolus de me remarier.47

Alors que le Dabilly de Gauz se réjouit de trouver à son nourrisson une « peau noire » et des « bouclettes rouille », Nebout, lui-même polygame, est beaucoup plus suspicieux à l’endroit de sa nombreuse progéniture. Il évoque ainsi, sans manifester une émotion particulière, le sort réservé à l’enfant d’une de ses épouses, Agua :

J’eus une surprise. Je ne t’ai pas écrit qu’Agua avait accouché à Tiassalé, le messager qui vint m’apporter la nouvelle, parut embarrassé pour me décrire la couleur de l’enfant. Dans un voyage que je fis à Tiassalé, je me le fis présenter et tournai aussitôt le dos : l’enfant était du plus beau noir. Je refusai de voir la mère et ce fut tout. […] Quelques semaines avant mon départ, j’appris que l’enfant était décédé ; du dos de sa mère il était tombé, la tête sur une racine. Je me suis demandé, plusieurs fois, si c’était bien un accident.48

La couleur de peau de l’enfant suscite immédiatement un soupçon sur la loyauté de la mère, que Nebout accuse d’avoir convolé ailleurs : le « beau noir » du nourrisson vaut dès lors, dans cette anecdote cruelle, comme une hypothétique condamnation à mort. Il en va différemment, un an plus tard, lorsqu’Ago présente à son tour son enfant à Nebout de retour de mission :

Après huit jours de chevauchée assez pénible, car les rivières étaient toujours débordées, nous arrivâmes à Guiguewi. Je n’étais pas descendu de cheval que je vis ma petite Ago venant vers moi, tenant dans ses bras un bébé tout nu qu’elle me présenta gravement. J’embrassai sans honte la mère et l’enfant, une fillette de trois mois. Sans doute, je suis orfèvre, mais mon bébé à la peau à peine teintée de jaune était mignonne. Elle se nommera d’un nom baoulé que je trouve joli : Aya.49

La peau à peine dorée de la fillette semble ici constituer l’argument décisif qui permet à son père de l’embrasser sans honte et de la reconnaître publiquement, de même que les autres enfants que lui donnera Ago.

Ago et l’un de ses fils (Albert), photographie extraite des archives familiales et reproduite dans le volume Passions africaines.

Tout comme le personnage d’Adjo, dont s’éprend Dabilly, ne correspond pas tout à fait à ceux d’Etien morte en couche, d’Agua répudiée ou d’Ago emmenée en France à l’issue de la carrière de son mari, le héros de Gauz ne restitue pas entièrement la position ambiguë de Nebout. Il en constitue tout au plus une version stylisée, largement épurée de ses contradictions : par ce choix de la simplification, la représentation postcoloniale des enjeux du métissage à l’époque coloniale est loin d’atteindre, chez Gauz, la subtilité des analyses du Congolais Henri Lopes, lui-même métis et auteur de plusieurs romans consacrés aux tourments du couple mixte50.

On ajoutera encore que le personnage historique de Treich, dont on a déjà noté la représentation essentiellement positive sous la plume de Gauz, se trouve lui-même rattaché à ce paradigme du colonialisme amoureux. La description du couple qu’il forme dans le roman avec son interprète, Louis Anno, suggère en effet l’hypothèse d’une relation homosexuelle latente, ou à tout le moins d’une forme de tentation homo-érotique :

Le Résident de France est d’une taille au-dessus de la moyenne. Il a le cheveu court, le regard châtain, les traits agréables. Sa beauté quasi-féminine est renforcée par l’absence de barbe, même s’il arbore une moustache à la mode rive droite Châtellerault. Debout au milieu du cercle que nous formons, les mains dans la poche de sa vareuse, il parle lentement, en fixant chacun d’entre nous tour à tour51.

Chapeau de marin à pompon, pipe à la bouche, chemise à carreaux, pagne à la ceinture, chaussures de marche, un noir à l’allure de laird écossais fait son apparition. Il est d’une beauté androgyne déroutante sur une si forte charpente osseuse et musculaire. Le trouble s’accentue à l’écoute de son imposante voix, porteuse d’une langue châtiée, sans accent. […] Treich me présente Louis Anno, interprète. Leurs salutations sont chaleureuses. Ils se parlent comme si j’étais absent52.

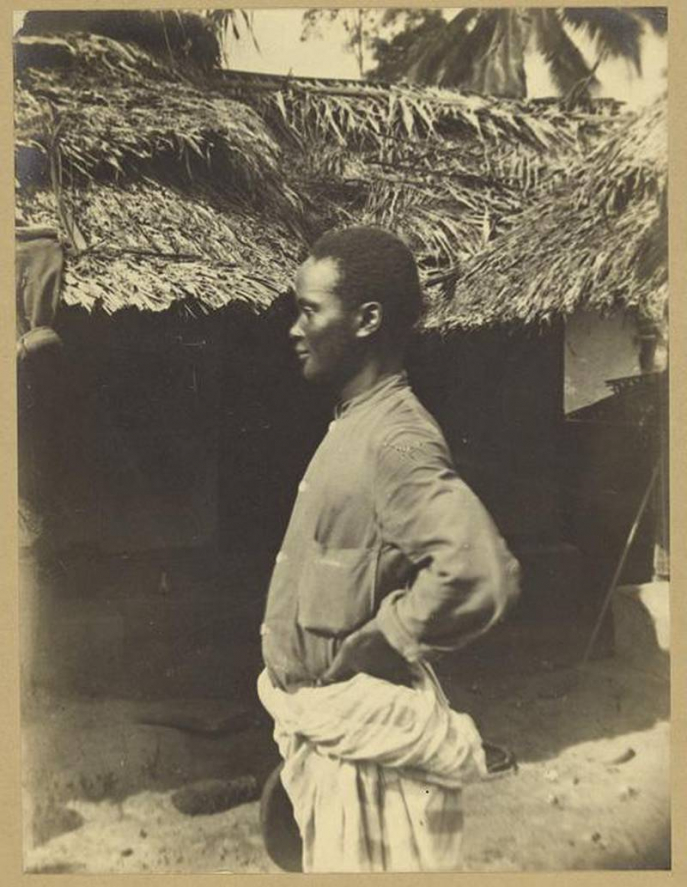

Louis Anno, dont la signature figure sur le traité entre le capitaine Binger et le chef de l’État du Diammala (1892), est ici dépeint comme l’alter ego africain de Treich, présentant comme lui des traits harmonieux, à la délicatesse toute féminine. Ce désir mimétique unissant le colon et son interprète constitue selon toute vraisemblance une invention de l’auteur : on n’en trouve nulle mention dans les témoignages, qui prêtent tout au plus à Louis Anno une tendance à « affect[er] des allures européennes ». Quant à la photographie prise de lui lors d’une des missions de Binger, elle n’atteste nullement la présence des coquets accessoires mentionnés par Gauz : si l’interprète porte bien une chemise et un pagne roulé à la taille, on cherche en vain la pipe et le pompon.

Portrait de Louis Anno par Charles Monnier, 1892.

Bien plus, il semble probable que le portrait d’un Louis Anno androgyne découle de la préciosité et de l’hypercorrection de son langage, soulignée par le photographe Marcel Monnier, qui moque les « précautions oratoires » et les « périphrases prud’hommesques » de l’interprète53. Le portrait essentiellement linguistique que nous avons conservé de Louis Anno aurait donc été transposé par Gauz pour devenir non plus l’indice d’une application scolaire, volontiers moquée chez les premiers « écrivains-instituteurs »54, mais l’un des traits caractéristiques d’une attitude précieuse et efféminée. Outre la part de stéréotype inhérente à une telle représentation, on peut regretter que cette hypothèse, ponctuellement suggérée, ne fasse l’objet d’aucun développement ultérieur ni d’aucune forme d’élucidation : ni le sort de Louis Anno à la mort de Treich, ni son passage au service de Binger ne sont ainsi évoqués dans le roman, qui s’arrête en cours de route dans son entreprise de réécriture postcoloniale de l’histoire coloniale.

« Hasard ou coïncidences » : quelques échos de Monénembo

Présentées par Gauz comme un de ces « livres incroyables […] qui n’existent nulle part ailleurs »55, les correspondances de Nebout ne sont pourtant pas la seule source d’inspiration du volet colonial de Camarade Papa. En effet, la démarche qui consiste, pour un écrivain postcolonial, à se couler dans la figure du colon n’a rien de nouveau : ce choix narratif intervenait notamment dans le roman Le Roi de Kahel, publié en 2008 par l’écrivain guinéen Tierno Monénembo et couronné la même année par le prix Renaudot.

Tierno Monénembo, Le Roi de Kahel, couverture de l’édition en livre de poche.

Si les personnages mis en scène ne sont pas les mêmes – et pour cause, la conquête se situe dans des régions différentes d’Afrique de l’Ouest –, les deux textes n’en présentent pas moins de saisissants points communs. L’un et l’autre mettent en scène les déboires d’un explorateur occidental dont le corps, diminué par la fièvre et la dysenterie, se trouve mis à rude épreuve par ses incursions en terres africaines. Chacun des deux textes rappelle également le poncif historiographique que constitue la rivalité entre Français et Britanniques, qui conduit à une véritable course au traité et à des supputations angoissées sur la progression des explorateurs de l’autre camp. On peut ainsi tracer un parallèle entre les deux dialogues suivants, où la concurrence franco-britannique joue en défaveur des Anglais, desservis auprès des populations locales par la prononciation difficile de leurs patronymes :

— L’amitié que nous propose la France, c’est l’amitié de l’huile et de l’eau : l’un en haut, l’autre en bas, grogna le roi de Fogoumba.

— Il a bien quelques fusils, plaisanta Pâthé, mais c’est pour viser les perdreaux. Il n’a jamais tiré sur un Peul.

— Il est venu chez nous en ami ! appuya Bôcar-Biro.

— Alors que cet Anglais au nom imprononçable a apporté une armée ! renchérit Alpha Yaya.56

— Les Anglais sont arrivés exactement sept jours après le départ de Treissy. Leur chef s’appelait captain Lèf… Lèfy…

— Lethbridge.

— Exactement ! Allah est miséricordieux de fabriquer des bouches qui puissent prononcer un tel nom.57

Plus fondamentalement, chacun des deux textes place au cœur du récit une figure d’explorateur passionné qui, n’appartenant pas pleinement à l’édifice colonial, se voit progressivement écartée du devant de la scène et reléguée dans les marges de l’histoire. Dans le récit de Gauz, l’arrivée imminente de Binger est ainsi présentée à plusieurs reprises comme un danger pour Treich, auquel est faite la prophétie suivante :

Tu nous as dit que tu vas à la recherche de ton frère blanc. Les fétiches sont unanimes : ne reviens pas avec lui. Si tu retrouves cet homme, mets-le à mort. Ensuite, coupe-lui des bouts de tout ce qui dépasse, cheveux, nez, ongles, sexe, et jette-les dans la première rivière qui barrera ton chemin retour. […] Si tu n’as pas cette force, abandonne-le ! Il mourra comme meurent les hommes blancs perdus chez nous, dans les délires de la fièvre et les flaques pestilentielles de diarrhées. Si tu le ramènes à la côte, cet homme te mangera l’âme et tu disparaîtras sans laisser de descendance.58

L’augure se réalise et Treich meurt après avoir ramené Binger à la côte, lui cédant ainsi le privilège historique d’avoir « donné la Côte d’Ivoire à la France », comme le rappelle sa pierre tombale : au dernier moment, le militaire se substitue à l’aventurier, condamné aux oubliettes de la mémoire. Il en va de même dans Le Roi de Kahel : l’industriel Aimé Olivier de Sanderval, qui projette de construire un chemin de fer en pays peul et s’attache pour ce faire à conclure les premiers traités avec les chefs locaux, est supplanté par les hommes dépêchés par le gouvernement colonial, et notamment par le premier gouverneur de la Guinée Française, le docteur Noël Ballay. Le personnage principal souligne d’ailleurs lui-même une irréductible dichotomie entre les hommes d’imagination et les hommes de système :

Maintenant, il fallait bâtir : des institutions, certes, mais surtout des routes, des édifices, des industries, des chemins de fer. Et ça, ce n’était pas l’affaire du gouvernement mais celle d’hommes comme lui, libres de toute soumission, imaginatifs et ambitieux. Et pour cela on n’avait pas besoin de compliquer la vie oisive des commis de bureau et des parlementaires. […] Qui avait fait l’Amérique ? Les pionniers, bien sûr, et non les gratte-papier de Washington !59

Sanderval se trompe pourtant en imaginant que l’Afrique sera la terre d’élection d’hommes libres et imaginatifs dont il se veut le parangon : il est bouté hors de son « royaume » par Ballay, qui le considère comme « un mythomane doublé d’un emmerdeur » et estime qu’il lui est impossible de « réussir sa colonie » en présence d’une telle nuisance60. Ajoutons encore, au chapitre de notre enquête intertextuelle, que les héros malheureux de Gauz et de Monénembo rêvent d’une installation africaine dans des termes étrangement apparentés. Lorsque Dabilly évoque, à propos de la concession qu’il s’est fait construire à Assikasso, « mon Versailles »61, il reconduit ainsi la songerie teintée d’ironie qui caractérisait le Sanderval de Monénembo :

Non, ce n’était pas le château de Versailles, mais parmi les bambous et les lianes elle en avait un peu l’air, cette splendide maison coloniale encombrée d’escaliers et de balustrades et son vaste jardin descendant en pente douce jusqu’au friselis de la mer.62

L’un et l’autre assisteront à l’inexorable effondrement de leurs « châteaux en Afrique » : Gauz et Monénembo font le choix similaire d’adopter le point de vue de ceux qu’on peut considérer comme des « colons malheureux », dédaignés ou détruits par la machine impériale. Dans ces conditions, se couler dans la peau de Sanderval ou de Dabilly, compagnon fictif de Treich, ne revient pas à réécrire « l’histoire des vainqueurs », mais plutôt à l’aborder de biais, depuis une perspective postcoloniale qui n’est ni à proprement parler celle des conquérants ni celle des populations colonisées. La réhabilitation de ces étranges « vaincus » coloniaux passe dans les deux romans par un réseau de comparaisons historiques dont la proximité s’avère une fois de plus étonnante. Dans Le Roi de Kahel, Tierno Monénembo prête ainsi à Olivier de Sanderval une analogie entre les luttes intestines qui traversent les principautés peules et les rivalités sanglantes qui opposent le roi Henri III et le duc de Guise au XVIe siècle :

Le 10 mai, las de chercher le sommeil, il sortit son crayon et nota cette prophétie : « Mon petit doigt me dit que ce pays s’apprête à rejouer, et d’une même scène, deux tristes épisodes de l’histoire de France… D’un côté, les Armagnacs, de l’autre, les Bourguignons ! D’un côté, Timbo ; de l’autre, Labé ! Chacun de ces gouffres abritant son Henri III et son duc de Guise ! Ici Pâthé et Bôcar-Biro ; là-bas, Aguibou et Alpha Yaya !... Curieux Fouta ! Ces Peuls sont malins, trop malins, peut-être ! »63

Gauz introduit une comparaison similaire entre la princesse agny Malan Alloua et Catherine de Médicis, qui, rappelons-le pour mémoire, fut la mère du roi Henri III :

Malan Alloua a quelque chose d’une Catherine de Médicis. Elles ont toutes les deux des traits ingrats. Elles savent comment jouer de la fiole vénéneuse. De nombreux ennemis de cour ont goûté leur spécialité jusqu’à trépas. Aussi bigote l’une que l’autre, leurs convictions religieuses tranchées les inclinent vers des méthodes sanglantes pour régler les divergences d’opinion sur le sacré. L’Européenne a fait trucider de l’hérétique par milliers, et graver en lettres d’horreur une Saint-Barthélemy arrosée en sang protestant. L’Africaine est assidue aux cérémonies de fétiches exigeant des accessoires tirés de l’anatomie humaine. À vif ou post mortem, elle n’a pas de tabous sur les méthodes de collectes.64

Dans l’un comme dans l’autre roman, la comparaison des tourments affrontés par les royautés locales avec les épisodes célèbres de l’histoire de France vise implicitement à contrecarrer l’antienne d’une Afrique sans histoire, ou plutôt d’une Afrique dont l’histoire commencerait avec la colonisation.

Ces nombreuses proximités entre le texte de Gauz et celui de Tierno Monénembo suggèrent bel et bien l’hypothèse d’un intertexte qui, contrairement à celui qui rattache l’auteur ivoirien à Romain Gary en passant par le truchement de Demain j’aurai vingt ans, ou à celui qu’il affiche en évoquant les lettres d’Albert Nebout, serait soigneusement tu. De fait, si Gauz rend volontiers hommage à Alain Mabanckou, qu’il présente comme un grand frère et une source d’inspiration, il ne fait pas la moindre mention du roman de Tierno Monénembo, qui constitue pourtant une référence latente dans le versant colonial (et prédominant) de son récit. Il y aurait donc là un de ces cas d’intertextualité secrète évoqués par Jean-Louis Cornille65 : ce dernier considère en effet que tout auteur dispose à la fois d’une liste de précurseurs et d’inspirateurs revendiqués et d’une source fondatrice qui ne sera, elle, jamais présentée comme telle. Il reviendrait alors au critique de se transformer en « détective scientifique » pour découvrir le texte caché sous-jacent à l’objet de son étude : dans le cas de Camarade Papa, une telle enquête littéraire conduirait à avancer que les références à Gary, Mabanckou et Nebout sont autant de leurres qui dissimulent l’appui substantiel que prend Gauz sur le roman de Tierno Monémembo.

Il n’est pas jusqu’à l’inspiration puisée dans les textes issus de l’époque coloniale qui ne constitue pour les deux auteurs une démarche commune. Sur ce point pourtant, la méthode déployée par Monénembo se révèle à la fois plus riche et plus rigoureuse que celle de Gauz. Contrairement à l’auteur ivoirien, qui ne fait nulle mention de Nebout dans le corps de son récit ni même dans une préface, dédicace ou notule extra-diégétique, l’auteur guinéen revendique explicitement l’appui pris sur les archives : son roman commence ainsi par des remerciements adressés à la famille Sanderval et au personnel des Archives départementales de Caen. Dans un article consacré aux relations intertextuelles entre Le Roi de Kahel et les récits d’Olivier de Sanderval, Florence Paravy démontre combien cette réécriture relève d’un travail littéraire d’adaptation, qui conjugue la fidélité à la lettre d’origine avec une prise de liberté autorisant des ajouts et des coupes ponctuelles66. Ce traitement littéraire de l’archive se double chez Tierno Monénembo d’une réflexion sur les enjeux de l’écriture coloniale, présentée comme le pendant romanesque d’un positivisme triomphant :

Comme par hasard, notre futur roi d’Afrique allait bien avec ce que dit le proverbe bantou : « On est plus fils de son époque que fils de son père. » C’était le petit du XIXe, tout craché !... Ordem et progresso !... Son éducation, son tempérament, tout le préparait à vibrer aux passions de son siècle : les idées, les sciences, les grands voyages. Il avait été pétri avec un mental de pionnier, dans un siècle de pionniers ! Sa vie, il l’avait envisagée très tôt comme un escalier raide tendu vers les exploits. Les héros avaient leur légende, sa quête obstinée de la grandeur et de la plénitude aurait son livre. Et ce livre s’appellerait L’Absolu, la somme de ses pensées, le point fusionnel de tous les parallèles : l’idée et la vie, le réel et le vide, l’être et le bon Dieu. Commencée à douze ans, cette Métaphysique des Temps modernes en était maintenant à sa vingtième version. René Caillé avait laissé des carnets de voyage, lui, il laisserait un journal de route aussi bien qu’une pensée, une œuvre lyrique aussi bien qu’une encyclopédie67.

Décrit comme un enfant de son siècle, Olivier de Sanderval se rêve non seulement en pionnier parti à la découverte de terres nouvelles, mais aussi en écrivain, auteur d’une œuvre ambitieuse dotée d’une forme hybride et d’une volonté totalisatrice : plus qu’un journal de bord, c’est un traité de philosophie et une somme poétique combinée à une « encyclopédie » qu’il envisage d’écrire. Les quelques réflexions métalittéraires que comprend Camarade Papa sont loin de présenter la même richesse conceptuelle et critique. Maxime Dabilly mentionne certes ponctuellement des activités d’écriture, mais leur seule motivation est le devoir de témoigner, et non l’ambition de constituer une œuvre totalisante :

Toutes mes observations sur les Agnys d’Assikasso, je les consigne sur un carnet de notes. Le rapport écrit est l’exercice obligatoire du colonial. Treich considère même qu’il est son devoir le plus impérieux. Il se l’impose tous les soirs. « Vois-tu Dabilly, nos existences ici sont tellement fragiles que nous devons concevoir notre présence comme une course de relais. Les carnets de rapports en sont les seuls témoins ».68

Gagnant en contrainte ce qu’elle perd en panache, l’écriture se borne ici à garder la trace des aventures vécues « in anima vili »69. Le texte de Nebout lui-même n’était pourtant exempt ni de prétentions littéraires ni de réflexions sur la forme que doit revêtir la narration coloniale. Prenons-en pour exemple ce bref passage consacré aux romans d’aventures et au plaisant contraste qu’ils offrent avec l’existence insipide du « broussard »70 en poste :

Combien je te remercie des livres que tu m’as envoyés et qui sont ces romans d’aventure que j’aime tant ; je les lis durant les siestes, en attendant de véritables aventures qui, je l’espère, viendront bien un jour. En attendant, la vie est d’une monotonie !...71

Si Camarade Papa constitue bien une réécriture du Roi de Kahel au sens où l’entend Jean-Louis Cornille, force est donc de constater que l’épigone n’égale le modèle ni dans la rigueur du travail d’archive, ni dans la qualité de la réflexion littéraire portée sur l’expérience impériale. En se faisant fort de nourrir la mémoire postcoloniale du colonial, Gauz reconduit intelligemment une démarche qui avait déjà valu à Tierno Monénembo l’obtention d’un prix littéraire prestigieux. En introduisant l’intrigue seconde qui gravite autour du personnage d’Anuman, il renforce la dimension postcoloniale d’un récit irrigué par la rhétorique communiste tout en faisant à clin d’œil vers l’usage colonial du « petit nègre ». Pourtant, cet ajout, lui-même emprunté à d’autres auteurs, ne suffit pas à contrebalancer la relative anémie de l’intertexte colonial, dont la teneur historique autant que littéraire demeure assez faible. La convocation de personnages historiques comme Treich ou Louis Anno se révèle en effet trop fugitive pour autoriser une véritable incarnation, tandis que le texte de Nebout est amputé de ses pans les plus ambigus, et sans doute les plus intéressants pour le regard contemporain. L’écriture hérite quant à elle d’une certaine tendance au « mal écrire » que le prétexte du récit d’enfance ne justifie que partiellement : les carnets de Dabilly, contrairement à ceux de Sanderval, n’ont pas l’ambition de faire œuvre ; ils se résument à une prise de note quotidienne qui ne revêt pas même la forme épistolaire des chroniques de Nebout. Dix ans après, en somme, l’itinéraire des aventuriers de l’empire, décidément gâtés par la littérature, mobilise toujours autant les auteurs, mais le récit postcolonial du colonial n’a pas toujours gagné en profondeur.

« Tout ça pour ça » : la francophonie à l’estomac

J’aimerais, en guise de conclusion, évoquer rapidement un autre roman francophone qui, plus encore que Camarade Papa, attira l’attention lors de la rentrée littéraire de 2018 : ce détour m’apparaît nécessaire pour illustrer un phénomène de réécriture et de reprise qui, pour n’être pas systématique, paraît cependant très caractéristique des productions littéraires francophones contemporaines, construites par la « réécriture » des textes qui les ont précédées – que ces derniers appartiennent au domaine de l’archive ou à celui de l’histoire littéraire. En cette année de centenaire, le bref récit de David Diop, Frère d’âme, est opportunément consacré à la geste des tirailleurs sénégalais72.

David Diop, Frère d’âme, couverture de l’édition en livre de poche.

Il relate la façon dont Alfa Ndiaye, témoin de la mort de son ami Mademba Diop, auquel l’unissait une parenté à plaisanterie, sombre dans une folie meurtrière qui le conduit à confirmer malgré lui tous les clichés qui s’attachent à la férocité sanguinaire des soldats africains. Passé maître dans l’art raffiné de couper les mains aux Allemands qu’il a éventrés au préalable, Alfa Ndiaye est finalement dépêché dans un hôpital pour subir un traitement psychiatrique. La seconde partie du roman, consacrée à cette cure, alterne entre les réminiscences africaines, qui amènent le tirailleur à évoquer le souvenir de sa mère ou de sa première amante, et les rêveries qu’inspire au soldat alité la fille du médecin. Dans l’une des dernières scènes du récit, Alfa Ndiaye s’introduit nuitamment dans la chambre de cette dernière pour assouvir le désir qu’elle lui inspire, et, voulant faire taire ses cris de protestation, finit par l’étouffer.

Quoique consacré à une tout autre période historique, le récit de David Diop, couronné en France par le prix Goncourt des Lycéens, présente des points communs significatifs avec celui de Gauz. Sollicitant un ample répertoire de clichés et de stéréotypes, il se fonde sur l’usage d’une langue simple qui se veut l’équivalent, non plus d’un langage enfantin, mais d’un parler tirailleur approximatif : par ce biais littéraire, il aboutit moins à la restitution de voix oubliées qu’à la constitution d’un « petit nègre » littéraire nourri de raccourcis syntaxiques et de répétitions. Si la réinvention de cette langue compte indéniablement parmi les usages postcoloniaux du colonial, l’étude menée par Cécile Van den Avenne invite à critiquer le recours systématique à une simplification extrême de la syntaxe et du vocabulaire qui, bien qu’elle offre aux auteurs une recette littéraire somme toute assez facile, ne reflète pas l’extrême diversité des parlers coloniaux :

Les usages oraux du français acquis hors cadre scolaire par des Africains non-lettrés, du moins en français […] étaient sans aucun doute beaucoup plus variées que ce que nous donnent à voir [l]es représentations toutes très stéréotypées de français-tirailleur.73

Plus encore, le récit de David Diop prend également appui sur des références littéraires dont il livre une réécriture simplifiée : le meurtre de la jeune femme évoque ainsi fortement une scène du roman Un enfant du pays de l’écrivain noir américain Richard Wright, où Bigger Thomas assassine de même la jeune Mary Dalton74. Semblables dans leurs dramatiques conséquences, les deux situations sont cependant fondamentalement différentes : là où Alfa Ndiaye se laisse aller à une passion sauvage et dévorante qui le conduit à violer sa victime, Bigger Thomas n’étouffe Mary que parce qu’il craint d’être surpris dans sa chambre et accusé de viol en vertu des stéréotypes qui font de l’homme noir un prédateur sexuel toujours à l’affût de chair blanche. L’un tue donc volontairement en violant, quand l’autre ne le fait qu’involontairement, et par crainte d’être injustement accusé : à la différence du texte de Richard Wright, le récit de David Diop ne montre donc pas un homme pris au piège des clichés, mais bien leur incarnation réitérée. Cette discrète réécriture d’un roman afro-américain pourrait contribuer à éclairer la remarquable réception de Frère d’âme outre-Atlantique : l’octroi du Man Booker Price à David Diop, qui devient en 2021 le premier Français à recevoir ce prix, peut se comprendre aussi bien comme la manifestation d’un devoir de mémoire envers les soldats de l’armée coloniale, que comme la reconnaissance implicite d’une filiation entre un roman américain, paru au cœur de la Seconde Guerre Mondiale, et un récit francophone contemporain.

Au terme de l’enquête littéraire menée à partir de Camarade Papa de Gauz, considéré ici – en raison des succès de son auteur – comme une œuvre représentative des littératures francophones africaines d’aujourd’hui, deux conclusions peuvent donc être énoncées. La première tient au rapport de ces littératures à l’histoire, et singulièrement à l’histoire coloniale : le retour sur la période de la conquête impériale, ou sur l’enrôlement des soldats africains dans les troupes françaises lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, témoigne indéniablement d’un « usage postcolonial du colonial » par les auteurs francophones africains. Sanctionné par de prestigieux prix littéraires, cet usage pourrait même être qualifié de stratégique : conforme à l’impératif d’un devoir de mémoire ou d’un souci de réparation75, il vaut à leurs auteurs une indéniable reconnaissance nationale et internationale, en particulier en Occident.

La question qui se pose dès lors est celle de savoir si cette rémanence postcoloniale du colonial ne risque pas de dériver vers des usages purement instrumentaux, qui apparenteraient les récits concernés à des produits commerciaux, parfaitement au fait des attentes du « marché », plus qu’à des œuvres littéraires à part entière, ou qu’à des réflexions historiquement fondées. J’ai proposé ici de chercher la réponse à cette interrogation dans une généalogie des lettres francophones, conçues, à la suite de Jean-Louis Cornille et d’Anthony Mangeon, comme un système d’échos et de réécritures. En comparant les romans de Tierno Monénembo et de Gauz, mais aussi ceux de David Diop et de Richard Wright, on note certes la permanence d’un usage postcolonial du colonial, mais aussi un certain effet d’éloignement ou d’affadissement du matériau originel : l’archive est de plus en plus distante, de moins en moins évoquée comme telle ; à rebours, la force simplificatrice du stéréotype s’impose avec une énergie renouvelée. Le risque est d’autant plus avéré que le diagnostic posé par Mongo Beti à la fin du siècle dernier se vérifie plus que jamais : livrée aux jugements des médias plus que des universitaires, la littérature africaine contemporaine tend à être lue comme une perpétuelle nouveauté et déconnectée de son histoire, à la fois postcoloniale et coloniale, riche désormais de nombreux chefs d’œuvres.

J’ai donc souhaité adopter ici la position inverse en m’efforçant de démontrer tout ce que les œuvres francophones récentes héritent de celles qui les ont précédées, et quelle déperdition de matière ou d’exigence littéraire a pu entretemps être favorisée par la mise en place de logiques commerciales ou de stratégies littéraires et éditoriales mûrement réfléchies. Assurément, de tels constats ne constituent pas, à première vue, un plaidoyer en faveur de la nouveauté, ou du système littéraire existant. En 1950, Julien Gracq déplorait déjà la prolifération d’une « littérature à l’estomac », autrement dit d’une funeste tendance de la scène littéraire française, et plus encore de la critique, à s’éprendre de textes récemment parus et célébrés en vertu de leur seule nouveauté :

La demande harcelante de grands écrivains fait que presque chaque nouveau venu a l’air de sortir d’une forcerie : il se dope, il se travaille, il se fouaille les côtes : il veut être à la hauteur de ce qu’on attend de lui, à la hauteur de son époque. Le critique, lui, n’en veut pas démordre : coûte que coûte il découvrira, c’est sa mission – ce n’est pas une époque comme les autres – chaque semaine il lui faut quelque chose à jeter dans l’arène à son de trompe : un philosophe tahitien, un graffiti de bagnard – Rimbaud redivivus ; on dirait parfois, au milieu de la fiesta rituelle et colorée qu’est devenue notre « vie littéraire », un trompette affolé qui sonnerait tout par peur d’en passer : la sortie du taureau de course et celle du cheval de picador76.

Sans doute faut-il reconnaître que « l’époque » présente, marquée par le tournant postcolonial, n’est effectivement pas une époque comme les autres – ne fût-ce que parce qu’elle autorise l’avènement des voix nouvelles et innovantes qui ont émergé des anciennes colonies, imposant un indéniable devoir de mémoire et de réparation. Une telle situation ne justifie pourtant pas que la littérature francophone africaine, que l’écrivain congolais Sony Labou Tansi présentait comme une écriture « du ventre »77, exprimant le lien viscéral au « pays intérieur », en vienne à n’être plus qu’une « littérature à l’estomac », lancée à la poursuite de prestigieuses distinctions parisiennes et internationales, et partant déconnectée de son continent d’origine. Pour mieux rendre hommage aux créations des auteurs africains et contribuer ainsi à leur intégration dans l’histoire littéraire, veillons donc, autant que faire se peut, à suivre le modèle offert par l’aventurier africain Sam Lion porté à l’écran par Claude Lelouch : face à une œuvre en apparence novatrice, lisons plus avant, accroissons nos connaissances des littératures francophones, entrons dans leur fabrique et, surtout, n’ayons pas l’air trop « étonnés ».

Notes

1

Fondées en 2009 à l’initiative de Benoît Virot et Frédéric Martin, les ateliers Attila se scindent en 2013 en deux entités : Le Nouvel Attila et Le Tripode.

2

Maryam Madjidi, Marx et la poupée, Paris, Le Nouvel Attila, 2017.

3

Gauz, Debout payé, Paris, Le Nouvel Attila, 2014. Le roman paraît en 2015 en livre de poche.

4

« Les dix ans », in Gauz, Camarade Papa, Paris, Le Nouvel Attila, 2018, p. 254.

5

Claire Ducournau, La Fabrique des classiques africains. Écrivains d’Afrique subsaharienne francophone, Paris, CNRS Éditions, 2017.

6

Voir à ce propos Claire Ducournau, « Une visibilité à négocier : “Monde noir” et “Continents noirs”, deux collections françaises de littérature africaine », French Cultural Studies, vol. 30 (2), n° 138-152, p. 144-145.

7

Le « manifeste pour une littérature-monde en français » paraît le 16 mars 2007 dans les pages du journal Le Monde. Signé par quarante-quatre écrivains de langue française, ce texte invite à dépasser le clivage entre écrivains français et écrivains francophones. Il aboutit à la publication d’un ouvrage collectif dirigé par Michel Le Bris et Jean Rouad (Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007).

8

Anthony Mangeon, « Qu’arrive-t-il aux écrivains francophones ? Alain Mabanckou, Abdourahman Waberi et le manifeste pour une littérature-monde en français », in Jean Bessière, Joanny Moulin, Micéala Symington, Actualité, inactualité de la notion de « postcolonial », Paris, Champion, 2013, p. 105-129, ici p. 129. Anthony Mangeon fait ici référence à l’auteur malien Yambo Ouologuem dont le premier roman, Le Devoir de violence, bénéficia d’abord d’une réception extrêmement favorable, couronnée par l’obtention du prix Renaudot, avant d’être accusé de plagiat. Yambo Ouologuem se défend de ces accusations en assumant l’emprunt comme pratique littéraire dans un recueil satirique intitulé Lettre à la France Nègre. Voir Yambo Ouologuem, Le Devoir de violence, Paris, Éditions du Seuil, 1968 et Lettre à la France Nègre, Paris, Éditions Edmond Nalis, 1969. L’opposition entre « littérature puissance », engagée dans la saisie de l’histoire, et « littérature joujou », plus encline à mettre en pratique des techniques ou thématiques littéraires ayant précédemment fait recette, est issue de Jean Bessière, Qu’est-il arrivé aux écrivains français ? D’Alain Robbe-Grillet à Jonathan Littell, Loverdal, Labor, 2006.

9

Bernard Mouralis, « Qu’est-ce qu’un classique africain ? », Notre Librairie, 160, décembre 2005-février 2006, p. 34-39, ici p. 37. Voir également Mongo Beti, « Conseils à un jeune écrivain francophone », Peuples noirs, peuples africains, 8e année, n° 44, mars-avril 1985, p. 52-60.

10

Tierno Monénembo, Le Roi de Kahel, Paris, Le Seuil, 2008.

11

Jean-Louis Cornille, Chamoiseau…fils, Paris, Hermann, 2013, p. 64.

12

Sur les comptoirs d’Arthur Verdier, voir la biographie romancée d’Yvon Marquis : Arthur Verdier, une ambition africaine, Paris, L’Harmattan, 2013.

13

Gauz, Camarade Papa, Paris, Le Nouvel Attila, 2018, p. 44-45.

14

Gauz, Camarade Papa, Paris, Le Nouvel Attila, 2018, p. 241.

15

J’emploie ici le terme au sens historique, pour désigner une période postérieure à la colonisation.

16

Gauz, Camarade Papa, Paris, Le Nouvel Attila, 2018, p. 241.

17

Gauz, Camarade Papa, Paris, Le Nouvel Attila, 2018, p. 251 : « Les papiers, c’est lui qui a écrit un tas d’histoires dessus. D’abord avec sa main propre, comme Maman. Ensuite avec la machine. J’aime beaucoup les histoires. Je lirai toutes les feuilles sur les cailloux-ancêtres. »

18

Jean-Loup Amselle, L’Art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Paris, Flammarion, 2005. Dans cet ouvrage critique, Jean-Loup Amselle expose la façon dont l’art africain contemporain répond, du côté de ses promoteurs et acheteurs occidentaux, à un besoin de renouveau primitiviste. Voir notamment p. 88, dans le cadre du chapitre « Primitivisme et postcolonialisme » : « L’enfant africain – et c’est pourquoi il occupe une telle place dans l’imaginaire occidental – de par sa double nature d’enfant et d’Africain est la promesse d’un rajeunissement de notre monde fatigué. »

19

Anthony Mangeon, « La construction du lien social dans les romans d’Alain Mabanckou », Revue de l’Université de Moncton, vol. 42, no 1-2, 2011, p. 51-64 [en ligne].

20