L’usage courant du terme « délibération » n’appelle pas une précision sur son caractère individuel ou collectif. Le contexte permet de comprendre que l’on a affaire soit à la réflexion d’un individu pour déterminer ce qu’il va faire, soit à un débat ou à une réflexion collective entre les membres d’un groupe ayant une décision à prendre. Bref, pour cet usage courant, la question de savoir ce qu’est une délibération collective ne se pose pas. Il se trouve pourtant que cette interrogation est pertinente en sciences sociales. Toute tentative pour définir plus précisément la notion risque en effet de déboucher sur quelques perplexités. Les traits propres à la délibération collective et ses contours empiriques se révèlent difficiles à cerner et, de fait, font l’objet d’appréciations très différentes.

La première difficulté tient à la nature argumentative de la délibération qui, le plus souvent, suscite les questions suivantes. Pour écouter un argument, pour pouvoir être convaincu par un orateur et pour finalement se rendre à ses raisons, ne faut-il pas des conditions particulières ? Ne faut-il pas pouvoir faire confiance à l’orateur, s’assurer qu’il n’essaie pas d’influencer l’auditoire en faveur d’une position qui satisfait son seul intérêt ? Réciproquement, ne faut-il pas que cet auditoire soit prêt à sacrifier ses intérêts ou ses convictions pour pouvoir tenir compte des arguments de l’orateur ? Face à cette première perplexité qui touche aux conditions de possibilité de l’échange argumentatif, deux grandes positions antagonistes ont été défendues. L’une d’entre elles affirme l’impossibilité et partant la non-pertinence de l’argumentation. Exemplaire de cette première position, qui a longtemps prévalu, est la réaction du sociologue Georges Gurvitch à un exposé de Chaïm Perelman, le philosophe dont l’œuvre a contribué à réhabiliter l’argumentation et la rhétorique au XXe siècle :

Je considère qu’on peut donner toute une série d’exemples où, au fond, le problème de l’argumentation est tout à fait secondaire. (…) Telle est, par exemple, la connaissance politique. Nous avons devant nous un genre de connaissance particulièrement engagée qui est en même temps une prise de position, une profession de foi, une saisie des moyens parfois révolutionnaires, parfois opportunistes, pour réaliser l’aspiration. Ici l’argumentation joue un rôle tout à fait subalterne ; on argumente beaucoup, mais ce n’est plus du tout de l’argumentation, c’est de la propagande, parce que, intellectuellement comme émotionnellement, les jeux sont faits d’avance. Au fond, ce ne sont pas des arguments qui vont pénétrer dans l’esprit ou changer les idées de l’adversaire politique1.

En politique, les convictions et l’emprise du souci de vaincre ruineraient l’influence des arguments. Le discours relèverait de la profession de foi ou de la propagande. Il serait soit purement expressif, soit destiné à une influence non rationnelle et inconsciente visant une sorte de conversion ou une forme douce de lavage de cerveau2. Le rejet de la pertinence de l’argumentation s’affiche fréquemment comme une manifestation de réalisme politique et est parfois conforté par une philosophie de l’action dissociant raisonnement et décision (ce qu’on appelle le décisionnisme).

L’autre position est maintenant dominante. Face aux supposées exigences de l’argumentation, elle ne se résout pas à abandonner la possibilité d’une emprise de la raison sur les décisions. Aussi restreint-elle sa conception de la délibération à une forme de coopération respectant les exigences normatives de l’échange argumenté. Mais le problème est alors que les conditions d’une attitude fortement coopérative se rencontrent rarement dans les situations où l’on s’attend à observer une délibération collective.

Bien qu’opposées, ces deux positions partagent finalement la même idée selon laquelle la possibilité et la pertinence de la délibération supposent un échange argumentatif coopératif. Elles différent sur la possibilité ou l’impossibilité de cet échange. Mais elles admettent de concert l’existence d’une sorte d’antinomie entre la délibération et la confrontation des intérêts ou des convictions. Nous verrons que toutes deux se trompent et que délibération et antagonisme sont conciliables.

La seconde difficulté concerne les contours empiriques de la délibération collective. Si l’on associe cette dernière à l’occurrence d’un débat et d’une réflexion collective en vue d’une décision collective, il n’est pas sûr que le débat et la réflexion coïncident exactement.

Du coup, des questions aussi élémentaires que celle de savoir quand a commencé la délibération ou en quel lieu elle a eu cours risquent d’être embarrassantes. « Qui veut donner un conseil ? » Telle est la question qui ouvrait l’assemblée des Athéniens3. Faut-il considérer que la délibération collective ne commençait qu’avec le discours du premier orateur ?

Il est pourtant probable que les citoyens avaient déjà réfléchi avant leur arrivée sur l’agora et avaient déjà eu quelques échanges avec certains de leurs concitoyens, à propos des questions qui devaient être tranchées par un vote ; réflexions et échanges qui ont pu avoir autant d’impact sur leur vote que le seul déroulement de l’assemblée4. Nous verrons qu’il est possible de cerner les contours de la délibération collective en prenant soin de distinguer ses composantes hétérogènes et de considérer leurs articulations.

‘Althing in Session’ huile sur toile par W. G. Collingwood (1854–1932)

Deux conceptions et trois composantes

Il existe deux corpus de discours savants sur la délibération. Elle a d’abord été un objet de réflexion pour la tradition rhétorique. Si l’on ne retient que quelques grands auteurs comme points de repère dans une bibliographie immense, les œuvres d’Aristote, de Cicéron, de Quintilien et, pour le XXe siècle, de Perelman, proposent une première manière de concevoir la délibération. Mais c’est aux travaux de philosophie politique puis de sciences politiques qui ont fait de la délibération le cœur d’une nouvelle conception de la démocratie que l’on doit l’émergence depuis la fin des années 1980 d’un nouvel intérêt pour la délibération5. C’est le succès remarquable du thème de la démocratie délibérative qui a amené certains politistes, sociologues, historiens et anthropologues à s’intéresser à la délibération appréhendée à partir des débats de différents comités ou assemblées.

Mais il se trouve que ces deux corpus ont des conceptions très différentes de la délibération. Leurs critères de définition ont quelques parentés, mais ne se recoupent pas. Au point que ce qui peut être tenu pour délibératif par la tradition rhétorique ne l’est pas toujours pour les tenants de la démocratie délibérative, et inversement. Dès lors, si l’on veut éviter la confusion, il faut clairement adopter les significations des termes en usage dans l’un des deux corpus ou bien proposer une troisième voie. Cette dernière solution ne me paraît pas nécessaire et j’expliquerai pourquoi la tradition rhétorique satisfait davantage les exigences descriptives d’une sociologie de la délibération collective.

Couvertures des livres La Rhétorique d'Aristote et Théorie de l'agir communicationnel de Jürgen Habermas.

La conception de la délibération actuellement dominante dans les sciences sociales est issue de la philosophie morale et politique de Jürgen Habermas6. Ses travaux ont été la principale source d’inspiration pour concevoir la nature de la délibération, lors de l’essor du thème de « la démocratie délibérative »7. Au point que le plus souvent les conceptions alternatives de la délibération sont dérivables par opposition au modèle qu’il a inspiré8. Pour présenter rapidement cette conception, je vais commenter une définition de la délibération proposée par Simone Chambers, l’une des principales traductrices de la pensée de Habermas dans la théorie politique de langue anglaise9, définition proposée dans un bilan raisonné d’un peu plus d’une décennie de recherche sur la démocratie délibérative :

On peut dire que la délibération est un débat et une discussion visant la production d’opinions bien informées et raisonnables dans lesquels les participants sont prêts à réviser leurs préférences à la lumière de la discussion, de nouvelles informations et des réclamations faites par les autres participants. Bien que le consensus ne soit pas le but ultime de la délibération, et que les participants puissent poursuivre leurs intérêts, la délibération est caractérisée idéalement par la préoccupation dominante pour la légitimité du résultat (comprise comme sa justification pour tous ceux qui sont affectés par la décision)10.

Cette citation appelle cinq observations. 1) La délibération est identifiée à un dialogue ou à un débat ; 2) où il est attendu que les participants se forment des opinions d’une certaine qualité (raisonnables, informées), en étant sensibles aux propos des autres participants ; 3) il est sous-entendu que ses opinions concernent le caractère souhaitable ou non d’une action ou d’une politique, mais il est notable que la nature spécifique de l’enjeu de la discussion, l’action à entreprendre, puisse ne pas mériter mention ; 4) la dernière phrase indique que la délibération est pensée comme une procédure de légitimation, son déroulement devrait être présidé par le souci d’aboutir à un résultat estimé justifié pour tous ceux que la décision concerne ; 5) enfin, cette même dernière phrase introduit l’idée d’une gradation dans la satisfaction d’une exigence comprise comme une caractéristique de la délibération – le souci d’aboutir à une décision justifiée aux yeux de ceux qui en seront affectés. Cela sous-entend que l’attention et la sensibilité de chacun à la qualité de ses propres arguments et de ceux des autres ne vont pas de soi, exigent un effort, voire une contrainte, ou à tout le moins une bonne volonté.

Voyons maintenant la conception aristotélicienne de la délibération. Elle fait l’objet d’une réflexion approfondie à deux titres, comme raisonnement pratique dans l’Éthique à Nicomaque et comme qualification d’un type de discours persuasif dans la Rhétorique. Il vaut la peine de citer un peu longuement la définition du discours délibératif qui est proposée dans ce dernier livre :

Les espèces de la rhétorique sont au nombre de trois. Car les auditeurs de discours se répartissent précisément en trois espèces. (…) Or l’auditeur est nécessairement soit spectateur soit juge et, s’il est juge, c’est ou bien de faits passés ou bien de faits à venir. Celui qui juge de faits futurs c’est par exemple le membre de l’assemblée ; pour les faits passés, c’est par exemple le juré, tandis que pour la compétence de l’orateur, c’est le spectateur. C’est pourquoi, de toute nécessité, il y a trois genres de discours relevant de la rhétorique : le délibératif, le judiciaire, l’épidictique.

Dans une délibération, tantôt l’on exhorte, tantôt l’on dissuade. (…) Dans un procès, il y a d’un côté l’accusation et de l’autre la défense, (…). L’épidictique se divise en louange et en blâme.

Le temps correspondant à chacun de ces genres est, dans la délibération, le futur (car – que l’on exhorte ou que l’on dissuade – on délibère sur ce qui sera) ; dans un procès, c’est le passé (car l’accusation ou la défense portent toujours sur des actes accomplis) ; pour l’épidictique, c’est principalement le présent, car tous ceux qui louent ou qui blâment le font en fonction de données actuelles …11.

Notons les principaux traits de cette définition de la délibération en gardant à l’esprit celle de Simone Chambers. 1) La délibération n’est pas définie par un type d’interaction ou de communication, mais apparaît ici sous la forme d’un adjectif qualifiant un genre de discours particulier. Le discours délibératif est le discours visant à conseiller, c’est-à-dire à soutenir la formation du raisonnement pratique de celui qui l’écoute ou à infléchir ce raisonnement s’il est déjà formé. 2) Le genre du discours délibératif est rapporté au type d’auditeur concerné par le discours : le citoyen qui participe à la décision publique et non le juré d’un procès ou le spectateur de théâtre. 3) Le temps est un critère décisif de la distinction des discours. On ne délibère qu’à propos du futur ; ce qui veut dire aussi que la délibération ne concerne que la décision, entendue comme la détermination d’une action à entreprendre et non, indifféremment, toute affaire exigeant la réflexion collective. Ici, la spécificité de l’objet et du résultat de la réflexion – l’action – est fortement soulignée. 4) Le genre délibératif connaît deux types d’exercices : conseiller ou déconseiller d’entreprendre une action. La délibération selon Aristote tend à être conçue comme un débat contradictoire, pour ou contre. 5) Enfin, remarquable est l’effort pour articuler étroitement, trop sans doute, un découpage conceptuel et les institutions athéniennes : l’assemblée politique pour la délibération, le jury de procès pour le genre judiciaire, la pratique des oraisons funèbres ou des éloges écrits et diffusés au théâtre pour l’épidictique. 6) On ne trouve pas dans cette définition l’expression directe d’une exigence normative ou qualitative : la délibération est définie par contraste avec d’autres discours, mais le jeu de distinction ne fait jamais appel à l’idée d’une approximation vis-à-vis d’un idéal. Il faut dire que chez Aristote, comme dans l’ensemble de la tradition rhétorique, la délibération ne se voit pas attribuer une fonction de légitimation politique. 7) Observons enfin que les traits propres à la délibération ne sont pas susceptibles d’une gradation. Du coup, la situation est délibérative ou non, elle n’est pas plus ou moins délibérative selon la qualité des discours.

Quelles leçons tirer de la présentation de ces deux conceptions de la délibération collective ? Remarquons d’abord que la conception aristotélicienne privilégie le raisonnement pratique alors que la conception issue de la philosophie de Habermas privilégie le débat12. Notons ensuite que si notre présentation a souligné ce qui les distingue, ces deux conceptions ne sont pas sans parentés. Elles hiérarchisent différemment, mais combinent les mêmes trois composantes. Sous des formulations différentes, elles invoquent de concert :

1) la mobilisation de raisons (raisonnements, opinions raisonnables) ;

2) une certaine puissance du discours capable de changer les avis des participants (révision des préférences, persuasion) ;

3) un certain type de rencontres entre des orateurs et des auditeurs (assemblée, discussion, dialogue, débat).

Ces trois composantes de la délibération collective sont distinctes conceptuellement : le raisonnement, l’art de convaincre, l’organisation du débat ne relèvent pas des mêmes catégories d’analyse. Nous allons donc les aborder séparément avant d’envisager les manières de les articuler.

Le raisonnement pratique

Il est possible de restituer les principales spécificités et propriétés de la délibération en tant que raisonnement pratique à partir de deux contrastes. En premier lieu, le raisonnement pratique englobe la rationalité instrumentale, mais ne se confond pas avec elle. En second lieu, la délibération n’est pas une évaluation, même si toute délibération comprend une part d’évaluation13.

Au-delà de la rationalité instrumentale

Si le terme de délibération n’est apparu dans les sciences sociales que depuis une trentaine d’années c’est parce qu’il n’avait pas jusque-là sa place dans l’étude des décisions. Celles-ci intéressaient de manière privilégiée des disciplines comme l’économie, la sociologie des organisations, le management ou les sciences politiques où prédominait une conception strictement instrumentale de la rationalité. Selon une telle conception, l’action est dite rationnelle parce qu’elle résulte d’un choix, l’option retenue étant celle estimée la plus adaptée à l’atteinte de l’objectif de l’action. La rationalité instrumentale consiste à choisir un moyen – l’action – en vue d’une fin. Cette rationalité instrumentale est bien entendu un aspect central de la rationalité humaine, et même animale, mais elle est insuffisante pour couvrir tout le spectre de la rationalité pratique. Il y a en fait un lien étroit entre l’appréciation du concept de délibération et l’élargissement de notre conception de la rationalité au-delà de la relation instrumentale entre moyens et fin. Nous allons le voir, du côté de la sociologie de la décision, avec le réexamen du fameux cas de la crise des missiles de Cuba.

En 1962, le gouvernement américain obtient la preuve de l’installation en cours, par l’Union soviétique, de missiles offensifs sur l’île de Cuba. Le président des États-Unis, John F. Kennedy, réunit alors plusieurs jours de suite, et dans le plus grand secret, le Comité exécutif du Conseil national de sécurité (ExCom). Les quinze plus hauts responsables de la sécurité et de la défense et plus proches conseillers du président composant ce comité étaient chargés de proposer collectivement des options et des arguments en vue de déterminer une réaction américaine à la présence de missiles offensifs à quelques minutes de vol des côtes des États-Unis. Le président Kennedy qui assista à la plupart des réunions avait tenu à ce qu’elles se déroulent dans un climat facilitant les échanges et la discussion de toutes les positions. Le 22 octobre 1962, il révélait publiquement la présence des missiles, exigeait leur retrait par l’Union soviétique et annonçait la mise en place d’un blocus naval de Cuba interdisant l’avancée vers l’île de tout navire concourant à la poursuite de l’installation des missiles.

Réunion de l'EXCOMM au cabinet de la Maison Blanche, lors de la crise des missiles cubains, le 29 octobre 1962.

L’une des questions de recherche alors soulevées par les spécialistes des relations internationales est la suivante : comment le président et son entourage ont-ils été amenés à préférer le blocus naval aux autres options qui avaient été envisagées : le bombardement massif assorti de l’invasion de l’île, le bombardement chirurgical sans invasion, l’inaction, les protestations diplomatiques ou encore des négociations secrètes avec Fidel Castro ? Dans un livre devenu classique, Graham Allison a proposé trois réponses différentes en suivant trois modèles d’analyse14 : selon le premier modèle, le choix du blocus paraissait rationnel au vu de la comparaison des options évaluées en fonction des intérêts des États-Unis face à l’Union soviétique et son allié cubain ; le second modèle mettait en avant l’impact des routines organisationnelles, notamment celles des différentes armées, dans le façonnage des options et de leurs valeurs relatives ; enfin, le troisième modèle mettait en avant l’impact des préoccupations sectorielles et des rapports de pouvoir et d’influence des responsables composant le comité dans la sélection de l’option finalement adoptée par Kennedy.

Contrairement à ce qu’on a pu affirmer ou laisser entendre, cette analyse ne mettait pas en cause le schéma de la rationalité instrumentale, mais mettait en avant tous les facteurs qui limitaient la capacité des protagonistes à concevoir puis à évaluer la valeur des options15. En revanche, Paul A. Anderson a plus tard mis en avant un tout autre phénomène, contrariant certains attendus de la rationalité instrumentale16: la découverte et l’élaboration progressive des objectifs servant à évaluer les options. Entreprenant son étude près de deux décennies après les événements, il a pu analyser une bonne partie des comptes rendus détaillés et déclassifiés des réunions de l’ExCom. Sensible au rôle des arguments et des justifications, son analyse fine du contenu des échanges entre les conseillers montre qu’une partie des « raisons, buts ou objectifs » qui ont orienté l’évaluation des options n’ont été évoqués qu’après plusieurs réunions. Sept « raisons, buts, ou objectifs » avaient déjà été repérés par les observateurs au vu des documents et témoignages publiés dans les mois qui ont suivi la crise : 1) montrer la fermeté et l’engagement des États-Unis pour le retrait des missiles ; 2) éviter l’analogie avec Pearl Harbor ; 3) ne pas trop presser Khrouchtchev pour qu’il puisse de sa propre initiative éviter l’escalade ; 4) trouver une voix moyenne entre l’inaction et l’attaque ; 5) laisser à Khrouchtchev la responsabilité de l’étape suivante ; 6) profiter de la supériorité des forces navales américaines dans la zone concernée ; 7) Faire en sorte que la réaction américaine conforte au niveau mondial la supériorité navale américaine. Or, lors de la première réunion, un seul objectif fut mentionné : celui de montrer la détermination américaine. Les objectifs 2, 3, 4 et 5 n’ont été évoqués que lors des réunions ultérieures. Ainsi, le deuxième but - le souci de ne pas attaquer par surprise une petite nation, avec l’idée que cela n’est pas conforme à l’image des États-Unis, à l’intérieur du pays comme à l’extérieur – a été introduit ultérieurement dans les débats par le frère du président, Robert Kennedy, alors ministre de la Justice, comme une objection à l’option du bombardement massif des installations de missiles, option qui semblait emporter la conviction de la grande majorité des participants à l’issue de la première réunion. En revanche, Anderson ne trouve aucune trace de l’évocation des 6e et 7e buts ou objectifs dans les comptes rendus et fait l’hypothèse qu’ils ont été mentionnés après coup.

On voit ainsi, à travers cet exemple, que la rationalité à l’œuvre dans la réflexion collective en vue de déterminer une décision ne se limite pas à l’opérationnalisation, allant des fins aux moyens, et à la rationalisation, attribuant des raisons ou des fins à une action après son adoption. À partir d’un ou plusieurs buts nécessairement posés au début de la réflexion, l’examen de diverses actions ayant le statut de moyens introduit la découverte de nouvelles fins. Ensuite, ces fins nouvellement évoquées affinent à leur tour la comparaison des alternatives ou encouragent la recherche de nouvelles options. Dans une délibération, la réflexion sur les moyens appelle la réflexion sur les fins. L’idée que l’on ne peut pas délibérer sur les fins parce qu’elles doivent être posées avant que l’on puisse examiner les moyens est fausse. Il faut bien poser au moins un but au départ, mais au moment où l’on envisage les actions à entreprendre, on peut être amené à se demander si le but poursuivi est valable, si d’autres fins méritent d’être considérées, et si l’on ne doit pas examiner sous un autre angle le but préalablement posé. La délibération associe à l’examen des options alternatives un travail de spécifications des fins poursuivies17.

Évaluer n’est pas délibérer

Il importe par ailleurs de comprendre que le raisonnement pratique ne peut être assimilé à une évaluation. Les travaux contemporains attachés à la notion de démocratie délibérative attachent peu d’attention à la spécificité des raisonnements à l’œuvre dans la délibération. Cela est bien illustré par un article remarqué de Philip Pettit18. Il y a imaginé le cas d’une coopérative ouvrière où les employés ont à décider collectivement si l’entreprise doit acheter ou non un dispositif de sécurité contre des risques d’électrocution auxquels ils sont exposés au travail. Il imagine que les employés se concertent pour fixer la liste des questions auxquelles ils doivent tous répondre individuellement pour se faire une opinion sur la bonne décision à prendre.

Ils retiennent trois questions : y a-t-il un danger sérieux d’électrocution ? Le dispositif de sécurité est-il efficace ? Son coût est-il supportable ? Pour qu’un employé vote en faveur de l’achat, il faut donc que ses réponses aux trois questions soient positives. Ce cas imaginé est un bon exemple de délibération conçue comme une évaluation – ici en fait une sommation de trois évaluations. Mais une évaluation ne détermine pas une action. Que sont censés faire les employés dans le cas où ils considèreraient à la fois qu’il y a un danger sérieux d’électrocution et que le coût du dispositif de sécurité est insupportable ? Doivent-ils se contenter de ne pas acheter le dispositif de sécurité ? On pressent du coup que les réponses aux trois questions déterminent la conclusion d’une évaluation, qui affirme ce qui est souhaitable ou non souhaitable, mais qui ne détermine pas pour autant l’action à entreprendre. Or le but d’un raisonnement pratique est de déterminer ce qu’il faut faire pour résoudre un problème. Comme l’a fortement affirmé Aristote, la conclusion du raisonnement pratique est l’action19. Ce n’est pas l’évaluation d’une action. Il est peut-être préférable de ne pas acheter le dispositif, mais l’évaluation de l’alternative achat/non achat n’est pas suffisante pour déterminer ce que les employés vont faire face au danger.

Le caractère non délibératif de l’exemple était déjà perceptible dans la question principale que les membres de la coopérative ouvrière sont censés se poser : faut-il ou non acheter le dispositif de sécurité ? Cette question concerne l’évaluation d’un moyen parmi d’autres pour résoudre un problème. Mais la véritable question délibérative est tout autre : que faisons-nous si un danger d’électrocution est avéré ? Pettit met curieusement au même niveau les évaluations du danger, de la qualité du dispositif et de la possibilité d’absorber son coût. Ce faisant, il dilue dans une structure logique conjonctive la vraie difficulté de toute délibération qui est la confrontation de plusieurs biens incommensurables : je veux régler le problème de sécurité, mais l’évaluation du coût du dispositif m’amène à me demander ce que je suis prêt à sacrifier pour ma sécurité et celle de mes collègues. On retrouve ici l’exercice de spécification des fins : au départ, les employés ont une seule fin à prendre en compte, la sécurité au travail, mais l’examen des moyens les amène à s’interroger sur ce qu’ils sont susceptibles d’accepter pour obtenir cette sécurité.

Un deuxième exemple illustrera un autre aspect de la différence entre évaluation et délibération. Imaginons un comité d’experts chargé d’évaluer les activités et performances d’autres personnes. Supposons qu’à un moment ils s’interrogent sur l’usage qui est fait de leurs évaluations – par exemple, elles sont prises en considération dans des décisions de promotion des personnes évaluées. Supposons également qu’ils en viennent à considérer que les conséquences de leurs évaluations (les décisions de promotions) les concernent et qu’ils ont des vues sur les fins que ces décisions de promotions devraient respecter. Dès lors, ils peuvent anticiper l’usage qui sera fait de leurs évaluations et les formuler de telle manière que leurs conséquences probables soient en phase avec les fins qu’ils estiment devoir poursuivre. Dans ce cas, leur activité d’évaluation est encastrée dans (et mise au service de) une délibération relative aux promotions. Au début, l’activité évaluative est circonscrite dans une division du travail au sein de laquelle les membres du comité n’ont pas à se soucier de l’usage de leurs évaluations, ils se contentent de fournir des informations mobilisées dans des décisions de promotion, mais leur activité est déconnectée des fins associées à ces promotions. À la suite de leur changement d’attitude, ils deviennent des agents de ces promotions, parce que les évaluations qu’ils produisent sont en partie orientées par les fins qu’ils associent désormais aux promotions et aux évaluations dont ils sont les auteurs. Une évaluation n’est pas une action, au sens où, à elle seule, elle ne transforme rien. Cette dernière affirmation nous invite à expliciter ce que nous entendons par action.

Il est commode de distinguer une action d’une simple activité. L’action est ici conçue comme la transformation d’un patient, qui subit l’action, produite par l’agent : par exemple, celui qui décide des promotions change le statut des évalués et les affecte de quelques manières (changement ou stabilité de leur situation professionnelle, satisfaction ou déception). En elle-même, la seule évaluation (non-transmise à l’évalué et non encore utilisée dans une décision de promotion) n’est qu’une activité, elle n’affecte personne ; il y a un agent, mais pas de patient. Il est remarquable que l’évaluation devienne partie d’une délibération dès lors que les évaluateurs s’intéressent aux fins des promotions et ce faisant deviennent des agents de ces promotions. Sarah Broadie a souligné que le raisonnement pratique aristotélicien met en relation trois termes, l’agent, l’action comme moyen et les fins de l’agent ; alors que la vision la plus répandue du choix rationnel ne considère que deux termes, l’agent, qui est identifié à ses préférences ou à ses fins, et l’action comme moyen20. L’évaluation est binaire, la délibération ternaire. La conception habituelle, binaire, du choix rationnel conçoit donc les acteurs comme des évaluateurs, leurs fins ou préférences permettent la hiérarchisation et la sélection des options disponibles. La conception ternaire tient compte du fait que l’acteur ou l’agent raisonne sur ses fins, elle souligne que la délibération appelle un élargissement du point de vue de l’agent.

Le conseil

À l’égard de la capacité du discours à changer notre avis sur ce qu’il convient de faire en situation de décision, on oscille facilement entre deux positions extrêmes. La première considère que la persuasion est rare, même si les êtres humains ne cessent d’argumenter pour défendre leurs avis et convaincre leurs semblables. La seconde craint la puissance persuasive et en fait volontiers une forme de violence. La première estime vaine la rhétorique, la seconde la condamne. Les deux se trompent pour la même raison : ils ne voient pas que la puissance du discours délibératif est ancrée dans la nature même de l’action humaine.

La puissance du discours

Marc Angenot a consacré tout un livre à l’échec de la rhétorique sur la base du constat empirique suivant : on ne convainc que très rarement quelqu’un à abandonner une opinion à laquelle il était préalablement attaché21. L’observation est juste, mais ne vaut que dans certaines situations et ne peut valider l’hypothèse de l’échec constitutif de la persuasion. Dans de nombreux domaines, on ne verra en effet jamais un homme politique, un savant ou un idéologue adopter la position, la théorie ou les idées qu’il a combattues, après avoir écouté ses rivaux. Et de manière générale, deux orateurs opposés dans une controverse ne réussissent pas à se convaincre mutuellement. La première raison est psychologique : ceux qui sont assez déterminés dans leurs convictions pour prendre la peine de les défendre publiquement sont volontiers opiniâtres. La deuxième raison est plus fondamentale parce qu’elle touche à l’objet du discours. Les exemples d’opiniâtretés concernent le plus souvent des systèmes intellectuels dont la cohérence d’ensemble permet aisément de parer, devant les autres et pour soi-même, les objections. Mais quand il s’agit de se faire une idée précise de ce qu’il est bon de faire dans une situation donnée et que la décision à prendre concerne chacun, la particularité de l’affaire en cause ne facilite pas l’emprise des cadres de référence englobants. Et si les options alternatives envisagées ne sont pas de qualités trop évidemment inégales, bien que les défenseurs de ces options ne changent le plus souvent pas d’avis, une partie de l’auditoire n’a pas encore fixé son opinion et est prête à pencher dans un sens ou dans un autre.

La philosophie de Habermas et la plupart des théories qui s’en inspirent acceptent l’idée d’une puissance du discours, mais en conçoivent deux espèces opposées. Elles rejettent la rhétorique, conçue comme un art de tromper et une forme de violence ; et espèrent la prévalence d’une autre puissance du discours, qualifiée selon une formulation restée fameuse de « force sans force » ou « contrainte sans contrainte » du « meilleur argument »22. En admettant qu’il puisse exister quelque chose comme un tel « meilleur argument », il est supposé attirer la convergence des opinions parce qu’il est admis que les participants à la discussion respectent tous les mêmes règles du dialogue rationnel, à savoir notamment le souci de la vérité des propositions avancées, la justesse normative et la sincérité. Ces conditions de la puissance estimée licite du discours peuvent être souhaitées et il est possible d’introduire une discipline (professionnelle par exemple) pour faire en sorte que l’on puisse espérer leur respect, mais les sciences sociales ne peuvent présupposer qu’elles sont toujours, voire fréquemment, respectées dans les situations de décision collective, sous peine d’être sévèrement contredites par les observations empiriques.

À l’opposé de ces deux positions, la conception rhétorique fait découler la puissance du discours de l’attente des auditeurs. Ceux qui doivent forger leur opinion pour participer à la décision attendent des orateurs des arguments et des informations susceptibles de nourrir, de guider ou d’infléchir leurs réflexions. Tout cela est issu de la nature de l’action, objet spécifique de la délibération. Aristote l’affirme à plusieurs reprises : on ne délibère ni à propos de ce qui est parfaitement connu, invariable ou complètement déterminé, ni à propos de ce qui est complètement imprévisible. Mais on délibère à propos de ce qui dépend de nous et comprend de l’indéterminé23. Il importe de distinguer l’indéterminé de l’incertain et du probable (au sens moderne du calcul de probabilité). L’incertain suppose la connaissance des événements ou des relations causales et la méconnaissance de leurs chances de survenue. Le calcul de probabilité exige que l’on dispose d’une partition complète des événements possibles et des chances de leur occurrence. L’indéterminé renvoie lui à une situation où les événements et les relations causales susceptibles d’intervenir à la suite de l’action que l’on envisage d’entreprendre ne sont pas, ou pas tous, connus ; on peut au mieux les imaginer. À cette indétermination du futur s’ajoute le difficile arbitrage entre plusieurs fins ou biens, évoqué lors de notre examen du raisonnement pratique. Ces fins ou biens étant incommensurables, l’arbitrage ne peut être le fait d’un calcul, mais plutôt d’une argumentation. Si la conviction et l’intérêt peuvent déterminer le jugement pratique d’une partie des membres du corps délibérant, il n’en va pas nécessairement ainsi de tous. Ceux dont l’opinion n’est pas encore formée ou figée chercheront dans les discours des orateurs les arguments susceptibles de les aider à déterminer, à tester ou à conforter leur jugement.

L’absence de critère de validité

L’indétermination foncière de son objet et l’arbitrage nécessairement argumentatif entre les fins poursuivies ont un impact sur la nature du discours délibératif : il n’y a pas de critère de sa validité. On ne peut s’assurer que l’option proposée soit la meilleure option possible, ou la moins mauvaise parmi celles qui ont été envisagées. Beaucoup plus que le recours aux passions et la prise en compte de la dimension agonistique des discours, cette absence de critère est la marque de l’argumentation et de la rhétorique.

L’impossibilité de garantir la validité d’un raisonnement à propos de ce qu’il faut faire à trois corollaires. Le premier est que l’adhésion à une opinion est d’intensité variable et cette variation n’est pas indexée sur la valeur intrinsèque de cette opinion24. Faute de point fixe, on ne peut qu’accroître ou diminuer le degré d’adhésion, le sien comme celui des autres, selon que l’on pressent bonne ou mauvaise l’action envisagée. Deuxièmement, en l’absence de critère de validité, la valeur d’une option ne saurait être estimée à partir de ses seules caractéristiques, la délibération est donc comparative : elle doit non seulement confronter les arguments pour et contre de chaque option, elle doit aussi évaluer l’une par l’autre les options en compétition. Ce qui veut dire que pour convaincre que l’option A est préférable, mettre en avant ses avantages est utiles mais pas suffisant ; il faut tout autant montrer les inconvénients de l’option B. En bon lecteur de Cicéron, John Stuart Mill a pointé la spécificité des débats sur les affaires humaines :

L’évidence des vérités mathématiques a ceci de singulier que tous les arguments sont du même côté. Il n’y a ni objection ni réponses aux objections. (…) Mais si nous nous tournons vers des sujets infiniment plus compliqués, vers la morale, la religion, la politique, les relations sociales et les affaires de la vie, les trois quarts des arguments pour chaque opinion contestée (disputed) consistent à dissiper les aspects favorables de l’opinion opposée25.

Le bon orateur n’est pas seulement celui qui sait plaider en faveur de l’option qu’il veut voir adopter, il est aussi celui qui sait répondre aux objections et qui, ce faisant, peut prendre en compte les opinions opposées aux siennes26. Troisièmement, l’absence de point fixe commande également la manière correcte de traiter la question de la sincérité et du souci de vérité au cœur des conceptions contemporaines de la délibération. Dès lors que l’absence de critère de validité est reconnue, la bonne foi peut être réclamée ou affirmée, mais ne peut pas être prouvée ou détectée avec assurance. En revanche, ce qui peut être avéré, c’est la mauvaise foi. Elle est affaire de preuve empirique : un document, un témoignage, une maladresse sont susceptibles de la trahir27. Même dans les situations où rien n’indique, a priori, que les orateurs ont vocation à défendre un point de vue déjà établi, la sincérité des orateurs ne peut être garantie.

Rhétorique et sincérité

La seule véritable protection contre la mauvaise foi, les mauvais raisonnements ou les tentatives de manipulation d’un orateur mal intentionné est la qualité rhétorique du discours qui lui est opposé. Certains dispositifs institutionnels peuvent également exercer un contrôle partiellement efficace contre la tromperie, les arguments inappropriés, ou les jugements mal formés. Je pense, par exemple, à l’organisation systématique de débats contradictoires soigneusement formatés28 ou encore au contrôle de la validité des propositions factuelles ou causales, comme le fact-checking mis en place récemment par une partie de la presse écrite de plusieurs pays. Mais aucun de ces dispositifs ne peut pallier l’absence d’un bon orateur bien intentionné.

Pour bien comprendre les défis posés par le discours mauvais (qu’il soit mauvais par l’intention, par le contenu de l’option défendue ou par la manière), il importe de ne pas en rester à l’opposition du discours sincère au discours démagogique ou trompeur29 ; il faut plutôt opposer la bonne à la mauvaise rhétorique. Expliquons-nous. Dès ses premiers développements, il a été reproché à la rhétorique d’être un art de la tromperie ou de servir aussi bien le vrai que le faux, le bien que le mal. Ce à quoi ses défenseurs, tout aussi précocement, ont répondu qu’elle était un instrument, un art, et qu’il était donc dans sa nature de pouvoir servir des fins tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Ils sont néanmoins allés au-delà de cette mention de la neutralité technique de leur art. D’abord, la lutte contre les discours mauvais fait partie de la rhétorique, comme en témoigne une longue tradition de traités visant à déjouer les pièges des raisonnements spécieux, des Réfutations sophistiques d’Aristote jusqu’au Traité des sophismes politiques de Bentham30. Ensuite et surtout, si l’art rhétorique a bien en vue la persuasion, elle n’a pas vocation à en chercher la réussite à tout prix. Sa tâche, précise Aristote :

… n’est pas de persuader, mais de discerner ce que chaque cas comporte de persuasif comme cela se passe dans toutes les autres techniques (car la médecine non plus n’a pas pour tâche de rendre la santé, mais d’en approcher le plus possible, car il est possible, même lorsque les patients sont incapables de recouvrer la santé, de les bien soigner)31.

Cela veut dire qu’un orateur bien intentionné ne défendra pas l’option B parce qu’elle a plus de chance de plaire aux électeurs et de lui attirer leurs votes ; il défendra l’option A parce qu’il l’estime meilleure pour le collectif concerné et il cherchera parmi les différents aspects de l’option A (et aussi parmi les aspects des options concurrentes), ceux qui sont le plus susceptibles de porter des arguments convaincants en faveur de cette option. C’est aussi pourquoi le discours sincère n’est pas l’exact antidote du discours mal intentionné. L’orateur qui défend une option parce qu’il l’estime meilleure ne mentionnera pas nécessairement en premier rang les raisons ou les aspects de l’option qui, à ses yeux, justifient le mieux sa préférence ; mais il pourra privilégier dans son discours d’autres raisons ou aspects, valables selon lui, mais de moindre pertinence, parce qu’ils lui apparaissent plus persuasifs pour son auditoire. Les grands auteurs de la tradition rhétorique, tout en étant conscients de son caractère instrumental et donc de son possible mauvais usage, ont tendu à la définir, à l’instar de Quintilien, comme l’art de dire bien le bien. Cela n’implique pas nécessairement une pleine et entière sincérité.

L’organisation du débat

On peut concevoir le débat comme l’organisation de la rencontre entre deux activités, la prise de parole et son écoute. Cette organisation est d’abord fortement contrainte par une économie déterminée par la rareté de certains biens : en l’occurrence la rareté du temps et la limite des capacités d’attention. Cette économie du débat fait de la taille du groupe délibérant un facteur déterminant de son organisation. Elle doit ensuite tenir compte de l’impact des enjeux de la décision sur les relations entre les participants.

Économie et régulation du débat

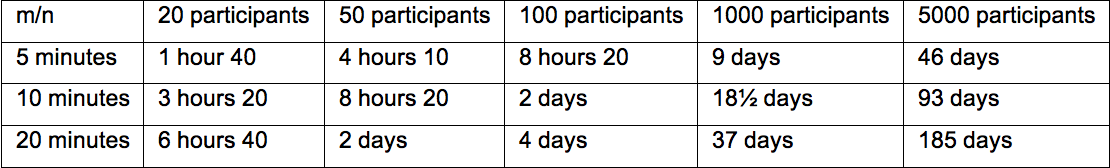

Comme l’a montré avec humour Bertrand de Jouvenel, sauf à prolonger le temps de réunion indéfiniment et à prêter à chacun une improbable capacité d’attention, le nombre de ceux qui peuvent prendre la parole, pendant un laps de temps suffisant pour exprimer une opinion, est nécessairement limité32. Si l’on considère n le nombre de participants, à qui le même temps de parole est accordé, m la durée de la réunion, et k la durée minimale nécessaire pour développer une argumentation, répondre aux objections et faire des objections aux autres discours, l’égalité k=m/n fixe les rapports entre ces trois paramètres.

Ainsi avec 20 participants et une durée de réunion fixée à 3h, chacun dispose de 9 mn de temps de parole ; en revanche avec 5000 membres, une assemblée réunie durant 3h, ne peut octroyer la parole à chacun que pendant 2 secondes. Si, pour éviter cette absurdité, la durée minimale de la prise de parole k est fixée à 5 mn pour chacun des 5000 participants, il faut allonger la durée de la réunion en conséquence, soit un peu plus de 416 heures ou, à raison de 9 heures par jour, 46 jours.

On voit qu’au-delà de 20 participants, le respect du temps de parole accordé à chacun impose, pour que cette parole soit réellement écoutée, une hypothèse peu plausible sur la capacité d’attention de tous.

Une autre donnée conditionne fortement l’organisation du débat : les enjeux de la décision. Selon qu’une assemblée ou un comité a des décisions à prendre qui suscitent le plus souvent l’antagonisme de ses membres ou qui, à l’opposé, préservent le souci de coopérer, les modalités des débats tendent à différer. La fréquence des conflits appelle une réglementation des joutes, tandis que l’habitude de la coopération se satisfait d’une éthique ou d’une déontologie de la discussion.

Le modèle oratoire et le modèle de la discussion

La rareté du temps et les modalités coopérative ou antagoniste permettent de considérer deux modèles différents de débat distribués selon la taille des groupes et selon les enjeux des décisions : le modèle oratoire et le modèle de la discussion.Le modèle de la discussion est symétrique, coopératif, exigeant et fragile. Il est d’abord symétrique : tout participant à la délibération a vocation à prendre la parole et a, de fait, une bonne chance de le faire. Tous sont à la fois et à tour de rôle orateurs et auditeurs. Ils visent à se convaincre mutuellement. La configuration minimale du modèle de la discussion est celle du dialogue : deux interlocuteurs mus par le même souci de parvenir à une bonne décision échangent des arguments, se corrigent mutuellement et découvrent de concert ce qui leur paraît être la meilleure option. Le modèle de la discussion est ensuite coopératif et exigeant sur le plan normatif. Les participants cherchent à parvenir collectivement à la meilleure décision. Ils ne sont pas censés défendre une position à tout prix parce qu’elle serait conforme à leur intérêt33 ou à leur conviction. Chacun essaie de convaincre, mais est tout aussi bien disposé à être convaincu. La discussion est une réflexion collective bénéficiant des objections, des corrections et des améliorations de chaque participant. Les participants sont des contributeurs à la formation de la meilleure solution plus que les défenseurs de positions arrêtées à l’avance. Il se peut et il est même probable qu’à la fin de la discussion, tout le monde ne soit pas du même avis et qu’un vote soit nécessaire pour départager les opinions. Dans ce cas, le résultat majoritaire ne désigne pas les gagnants et les perdants, mais l’option qui a le plus convaincu. Enfin, le modèle de la discussion est fragile, au sens où les conditions de la stabilité de ses caractéristiques constitutives ne sont pas spontanément établies et pérennes. Faute de vigilance et de garde-fous institutionnels, la situation de délibération collective a de bonnes chances d’évoluer de telle manière qu’elle ne présentera plus les aspects constitutifs du modèle de la discussion. La prévalence de l’argumentation dans la formation des opinions individuelles et dans la désignation de l’option retenue dépend ici non seulement de la compétence des participants, mais aussi de leur sincérité et de leur absence de duplicité. Elle n’est possible que si aucun membre n’a abusé de sa supériorité en matière de statut ou de compétence pour imposer son point de vue.

De son côté, le modèle oratoire est asymétrique, agonistique, peu exigeant et robuste. Il est asymétrique : tous les participants à la délibération ne prennent pas la parole ; seuls quelques-uns d’entre eux, de fait sinon de droit, s’adressent au reste de l’assemblée, ayant alors le statut d’auditoire. Les orateurs n’espèrent pas se convaincre mutuellement, mais visent à persuader les autres membres de l’assemblée que la position par eux défendue est la meilleure. Orateurs et auditeurs participent à la décision qui suit le débat, mais le résultat est dans la main de ceux qui n’ont pas parlé, plus nombreux. Les orateurs s’opposent, l’auditoire tranche. La configuration minimale du modèle oratoire est triangulaire : deux orateurs face à un auditoire. Par ailleurs, le modèle oratoire est agonistique et ses exigences normatives sont minimales. Les orateurs défendent un point de vue, on ne s’étonne pas que leurs discours aient une vocation instrumentale tendue vers l’efficacité de la persuasion34. Chacun des orateurs vise la victoire de sa position. Ce qui leur importe, c’est qu’un nombre suffisant d’auditeurs, dont les opinions ne sont pas encore complètement formées, soient susceptibles d’être convaincus pour faire pencher le vote en faveur de l’option qu’ils soutiennent. Le caractère compétitif de ce modèle de délibération va de pair avec un relâchement des réquisits moraux. La sincérité des orateurs peut être valorisée, elle n’est pas requise. Ceci n’est pas imputable à une sorte de cynisme ou d’amoralisme qui serait attaché à l’acceptation de la compétition. Le modèle oratoire connaît aussi bien l’instrumentalisation du discours que sa condamnation35, tout comme la démocratie permet et condamne la démagogie. Les exigences normatives associées au modèle oratoire sont faibles parce que la sincérité n’en est pas un trait constitutif. L’insincérité met en péril la discussion parce qu’elle est coopérative. Elle n’atteint pas l’intégrité du modèle oratoire parce que, dans ce dernier cas, les auditeurs qui cherchent à former leur opinion n’ont pas besoin de se soucier de la sincérité des orateurs (sauf s’ils utilisent des informations fausses) ou du caractère désintéressé de leurs motivations. Pour ces auditeurs, seule importe la confrontation des arguments, entre lesquels ils vont repérer ceux qui leur paraissent plus convaincants et qui pèseront plus fortement dans la détermination de leur opinion. Il en résulte enfin que le modèle oratoire est robuste. Il se corrompt moins facilement que le modèle de la discussion parce qu’il est moins exigeant. Il supporte plus aisément l’insincérité et les inégalités de compétence. Pour autant, il exige deux conditions nécessaires et suffisantes : 1) il faut au moins deux orateurs qui s’opposent et, si une seule option est envisagée, au minimum un avocat du pour et un avocat du contre ; 2) il faut qu’une partie de l’auditoire, suffisamment importante pour faire basculer la décision, n’ait pas encore une opinion arrêtée ou soit capable de changer d’avis.

Modèle oratoire et modèle de la discussion diffèrent donc par la distribution de la parole et de l’écoute, par leur modalité dominante, coopérative ou agonistique, par les exigences normatives qui leur sont associées et par leur robustesse. Ces deux modèles sont familiers et simples. Ils nous sont familiers parce que la délibération est à la fois établie et saisissable par des schémas institués qui distribuent des rôles et des attentes. Ils sont simples parce que définis principalement par deux caractéristiques : une caractéristique morphologique (la distribution de la parole) et une caractéristique modale (coopération ou compétition) qui impliquent assez directement les deux propriétés mentionnées, le degré d’exigence et de robustesse.

Bien entendu, ces deux modèles n’épuisent pas la variété des configurations possibles, ce d’autant plus qu’ils sont susceptibles d’être combinés. Rien n’interdit, en effet, que les délibérations d’une commission soient tantôt symétriques, tantôt dissymétriques, parfois coopératives et d’autres fois agonistiques. Le jeu sur les deux caractéristiques principales des deux modèles de délibération proposés permet ainsi d’imaginer une grande variété de cas hybrides. Le modèle de la discussion et le modèle oratoire n’ont donc pas vocation à établir une partition nette des situations de délibération. Mais leurs caractéristiques morphologique et modale permettent de retrouver dans les cas hybrides les phases où l’un prédomine aux dépens de l’autre.

Évoquons, pour terminer ce point, la distribution des deux modèles dans les différents types de corps délibérants connus. Au vu de ces contraintes économiques et normatives, l’échelle des groupes délibérants commande fortement la nature de la délibération. Plus la taille d’un groupe est importante, moins il a de chances de pouvoir délibérer selon le modèle de la discussion. Le modèle de la discussion est impropre à la plupart des assemblées, politiques ou non ; la délibération qu’elles laissent observer est de la forme oratoire. Par ailleurs, une taille modeste est une condition nécessaire, mais non suffisante pour la discussion. De petits groupes auront une bonne chance de respecter le modèle de la discussion s’ils ont fait l’objet d’un façonnage institutionnel particulier : sélection, condition d’indépendance, discipline argumentative. Un tel effort est le plus souvent entrepris lorsque les décisions à prendre exigent des compétences spécifiques.

Qu’est-ce qui est collectif dans la délibération collective ?

Quelles leçons peut-on tirer de l’examen de ces trois composantes (raisonnement pratique, conseil et débat) à l’œuvre dans la délibération collective ? Il apparaît d’abord qu’elles sont fréquemment articulées, mais ne sont pas nécessairement associées. Ainsi, une personne connaissant l’ordre du jour de la réunion pendant laquelle une décision collective doit être prise peut parfaitement se faire une idée de ce qu’il est souhaitable de décider avant qu’elle puisse bénéficier de la discussion collective. La formation du raisonnement pratique et le débat n’ont donc pas nécessairement les mêmes extensions empiriques dans le temps et dans l’espace. Par ailleurs, l’exercice du conseil n’est pas réservé aux groupes délibérants. Il peut mettre aux prises un ou plusieurs conseillers pour un seul décideur qui est aussi le seul acteur délibérant36. Enfin, un débat, entendu de manière large comme la mise en relation d’orateurs et d’auditeurs, n’est pas nécessairement délibératif. Il ne l’est pas si l’enjeu des discours et argumentations n’est pas la détermination d’une action à entreprendre, mais par exemple l’examen de ce qui est juste ou encore de la valeur d’une œuvre d’art ou d’une entreprise quelconque.

L’articulation variable de ces trois composantes explique la difficulté que des observateurs peuvent éprouver à saisir les contours de la délibération collective. Quand commence-t-elle ? Quel est l’exact espace de son exercice ? Les réponses à ces deux questions sont aisées si l’on restreint la délibération collective au débat, comme le font une grande partie des travaux sur la démocratie délibérative. Mais cette restriction est contraire au privilège que l’on doit accorder au raisonnement pratique dans la définition de toute activité délibérative : rappelons que c’est parce qu’ils sont au service de la formation d’un tel raisonnement pratique que la tentative de convaincre un tiers est un conseil et qu’un débat est délibératif. Le débat est aisément situé dans le temps et dans l’espace, mais il n’est qu’un moment de rencontre et d’influence entre les participants à la décision collective. Le débat n’absorbe jamais l’ensemble des facteurs et des séquences de la formation des raisonnements pratiques des participants. Il n’est pas rare que dans un corps délibérant, les propos entendus lors de réunions en petits comités, d’apartés ou de conciliabules, aient plus d’influence que ceux prononcés lors des séances plénières. Par ailleurs, l’effet du débat et la nature de son impact différent d’un individu à l’autre. La formation du jugement pratique suit un itinéraire dans lequel la fonction et l’importance des discours entendus sont très variables. On le voit, lorsque l’on met l’accent sur la composante « formation du raisonnement pratique », la délibération collective est empiriquement plus difficile à saisir ; et lorsque l’on restreint la délibération collective au débat, une partie notable des ressorts de la formation des raisonnements pratiques individuels est négligée. La solution consiste peut-être à préciser ce qui est collectif dans la délibération collective.

Au premier abord, cela ne simplifie pas les choses, car le terme « collectif » s’entend en différents sens qui s’appliquent tous à la délibération. Il peut d’abord être pris au sens distributif. Dans ce cas, le caractère collectif de la délibération renvoie au fait que tous les participants à la décision collective doivent délibérer : chacun doit raisonner pour son propre compte en vue de déterminer son vote. C’est, semble-t-il, de cette manière que les anciens Grecs concevaient la délibération du dèmos réuni en assemblée : le terme était réservé pour désigner le raisonnement pratique de chaque citoyen alors qu’ils écoutaient les discours des orateurs, discours qui ne faisaient pas partie de la délibération proprement dite37. Ensuite, la délibération peut être dite collective par destination. Les participants à la décision collective ne délibèrent pas à propos de quelque affaire personnelle, mais à propos de l’action du collectif dont ils sont membres. Enfin, la délibération peut être dite collective au sens où elle comprend les interactions entre l’ensemble de ses parties prenantes, orateurs et auditeurs. Ces interactions peuvent précéder le ou les débats, mais ceux-ci sont clairement l’organisation volontaire de la rencontre entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent.

Finalement, les différentes manières par lesquelles la délibération est collective éclairent l’articulation entre le raisonnement pratique, le conseil et le débat. Le terme attendu du processus est bien que chaque participant se forge son propre raisonnement pratique, mais, comme ce dernier a pour objet l’action du collectif, il importe que soit aménagée l’exposition de tous à un même éventail de discours et notamment d’argumentations opposées38. Aussi, même si la délibération collective ne saurait être réduite au débat, ce dernier est nécessaire parce que le commun objet de la réflexion de chacun appelle le partage par tous de la même diversité minimale de conseils et de la même exposition à la confrontation des opinions.

Conclusion

Nous pouvons maintenant revenir à l’antinomie qui a embarrassé les réflexions contemporaines sur la délibération collective. Celles-ci n’arrivent pas à concevoir la conciliation du respect des exigences normatives de l’attention aux arguments avec le conflit des convictions ou des intérêts. Un extrait de L’histoire de la guerre du Péloponnèse rassemble les aspects de la délibération collective qui dissolvent cette fausse antinomie. Il fait partie du débat, au sein de l’assemblée athénienne, que Thucydide a en partie restitué et en partie inventé, à propos du sort que les citoyens d’Athènes devaient réserver aux Mytiléniens qui les avaient trahis au profit de Sparte. Une première assemblée avait décidé l’exécution de tous les hommes et la mise en esclavage de toutes les femmes et de tous les enfants. À la suite des regrets exprimés parmi les Athéniens, une deuxième réunion de l’assemblée est convoquée pour réexaminer ce verdict. Deux orateurs et deux discours s’opposent frontalement. Cléon condamne la reprise de la délibération et reproche aux Athéniens leur goût pour les beaux discours, alors que la faute des Mytiléniens mérite une vengeance expéditive. Diodote, favorable à la révision de la décision antérieure, répond à Cléon et commence son discours par une défense de la délibération.

Quant à mener la bataille contre la parole, en lui refusant d’être le moniteur de nos actes, il faut pour cela être sot ou y trouver un intérêt personnel : c’est sottise, si l’on imagine qu’il est un autre moyen d’expliquer un avenir qui n’est pas évident ; un intérêt si, désirant faire accepter un conseil malhonnête et craignant de ne point parler bien de ce qui n’est pas beau, on espère en calomniant déconcerter contradicteurs et auditeurs39.

En quelques lignes, l’essentiel est dit. D’abord, l’opposition des contradicteurs et des auditeurs nous épargne l’antinomie qui nous enjoint de choisir entre le décisionnisme (l’argumentation ne sert à rien) et le rationalisme (la raison détermine la décision). Les orateurs ne réussiront pas à se convaincre, mais ce n’est pas l’enjeu. Ils s’opposent et ont peu de chance d’être de bonne foi entre eux, mais leurs raisons visent les auditeurs, et d’abord ceux dont l’opinion n’est pas encore complètement fixée.

Histoire de la guerre du Péloponnèse par Thucydide (Ve siècle av. J.-C).

Ensuite, la délibération est nécessaire à l’intelligence de l’action, parce que le futur n’est que laborieusement anticipé et ce sans garantie. Cléon croit que l’enjeu de la décision est une question de justice, vindicative en l’occurrence : les Mytiléniens ont trahi, ils doivent être punis. Conformément au mode judiciaire, le passé déjà déterminé doit impliquer immédiatement la décision présente. Il est remarquable qu’il invite les Athéniens à compresser le temps, à se reporter « par la pensée aussi près que possible de l’offense »40. Son erreur est de croire qu’une décision fondée sur l’exigence de justice est aussi la plus utile pour Athènes. À l’opposé, Diodote, qui n’a pas de doute sur la culpabilité des Mytiléniens, invite ses auditeurs à accepter l’exercice de la délibération, c’est-à-dire à forger leur décision en ayant à l’esprit le futur de la cité. Le délibératif ne coïncide pas avec le judiciaire. Cléon a tort d’identifier « la justice et l’utilité du châtiment »41. Pour Diodote, comme pour Cléon, le châtiment juste, c’est-à-dire proportionné à la faute, est selon leurs normes le massacre de tous les hommes de la cité fautive. Mais un châtiment moins sévère – seuls les dirigeants seront condamnés à mort – est plus utile à la cité parce qu’il envoie un signal conforme aux intérêts d’Athènes. Les cités rebelles doivent pouvoir espérer effacer leur faute si elles reviennent à leur loyauté initiale et la partie d’une cité hostile à la rébellion contre Athènes doit pouvoir espérer en être récompensée.

Enfin, la délibération collective est relative à l’action de la cité ou de tout autre groupe considéré par ses membres comme un tout. L’idée d’action appelle l’idée d’action bonne. Ce que les membres d’un groupe veulent après réflexion pour ce groupe doit pouvoir être caractérisé, par eux, comme bon ou bien42. Même s’il est difficile de penser que les formes du bien ou de la bonté sont illimitées ou purement subjectives, on ne s’étonnera pas qu’elles puissent différer parmi les membres d’un même groupe. Si une partie du groupe conçoit une action ou une fin comme bonne, elle arrivera aisément à la conclusion que ceux qui plaident pour une autre action ou qui poursuivent une autre fin donnent de mauvais conseils. Il est donc normal que la délibération collective puisse prendre les allures d’une joute oratoire. C’est d’ailleurs l’une des utilités de la rhétorique que de nous donner les moyens de contrecarrer de mauvais conseils43. Celui qui, comme Cléon, veut restreindre l’exercice de la délibération est à bon droit soupçonnable de soutenir une position peu défendable.

Nous n’avons donc pas à choisir, au sein d’un collectif ayant une décision à prendre, entre l’exercice de la raison et l’antagonisme ; la délibération collective est le support privilégié de leur articulation.

Notes

1

Cette réaction faisait partie de la discussion qui a suivi l’exposé du philosophe sur les cadres sociaux de l’argumentation donné en 1959, Cf. Chaïm Perelman, Rhétoriques, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1989, p. 368.

2

C’est ainsi qu’Anatol Rapoport caractérisait le débat dans son ouvrage Combats, débats et jeux, Paris, Dunod, 1967.

3

Telle serait la bonne traduction de la formule d’ouverture et non « qui veut prendre la parole ? » comme il a été souvent écrit, Cf. Josiah Ober, Mass and Elite in Democratic Athens, Princeton, Princeton University Press, 1989, p. 133.

4

Robert Goodin, Simon Niemeyer, « When Does Deliberation Begin ? Internal Reflection versus Public Discussion in Deliberative Democracy », Political Studies, 2003, vol. 51, p. 627-649.

5

Sur ce courant de pensée, voir en français l’anthologie de Charles Girard et Alice Le Goff, La démocratie délibérative, Paris, Hermann, 2010.

6

Elle s’appuie sur sa Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, et sur ses « Notes programmatiques pour fonder en raison une éthique de la discussion, » in Morale et communication, Paris, Editions du Cerf, 1986.

7

Parmi les travaux qui ont inspiré l’émergence de la thématique de la démocratie délibérative, ceux qui proposaient un modèle descriptif de la délibération l’empruntaient à celui d’Habermas, à l’exception de Bernard Manin dont l’article pionnier « Volonté générale ou délibération. Esquisse d'une théorie de la délibération politique », Le Débat, n°33, janvier 1985, p. 72‑93, est d’inspiration aristotélicienne et rejette clairement le modèle habermassien.

Voir Antonio Florida, From Participation to Deliberation. A Critical genealogy of Deliberative Democracy, Colcherster, ECPR Press, 2017.

8

Voir par exemple André Bächtiger, Simon Niemeyer, Michael Neblo, Marco R. Steenbergen, Jürg Steiner, « Disentangling Diversity in Deliberative Democracy: Competing Theories, Their Blind Spots and Complementaries », Journal of Political Philosophy, vol. 18, n°1, 2010, p. 32-63.

9

Notamment via son ouvrage Reasonable Democracy. Jürgen Habermas and the Politics of Discourse, Ithaca, Cornell University Press, 1996.

10

Simone Chambers, « Deliberative Democratic Theory », Annual Review of Political Science, 2003, 6, p. 309.

11

Aristote, Rhétorique, 1358a35-1358b20, L. I, chap. 3, trad. Pierre Chiron, Paris, Garnier Flammarion, 2007.

12

Je précise « conception issue de Habermas » parce que ce dernier a introduit la communication et la discussion comme les vecteurs d’une universalisation du jugement pratique. Chez lui, c’est donc bien aussi le raisonnement pratique qui est premier. Cette priorité a été estompée ensuite dans les travaux de sciences politiques s’inspirant de sa philosophie.

13

Je ne présente ici qu’une partie des acquis de la découverte de l’originalité et de l’importance de la théorie aristotélicienne du raisonnement pratique par Elizabeth Anscombe, dans son livre L’intention, trad. M. Maurice et C. Michon, Gallimard, 2002. Pour une présentation développée et particulièrement claire de la rationalité pratique, voir Vincent Descombes, Le raisonnement de l’ours, Paris, Seuil, 2007.

14

Graham Allison, The Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis,Boston, Little, Brown and Company, 1971.

15

Stephen D. Krasner, « Are Bureaucracies Important? (Or Allison Wonderland) », in Foreign Policy, n°7, 1972, p. 159-179.

16

Paul A. Anderson, « Decision Making by Objection and the Cuban Missile Crisis », Administrative Science Quaterly, n°28, 1983, p. 201-222.

17

David Wiggins, « Deliberation and Practical Reason » article repris dans son livre Needs, Values, Truth, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 215-237.

18

Philip Pettit, « Deliberative Democracy and the Discursive Dilemma », Philosophical Issues, 2001, vol. 11, p. 268-299.

19

Ethique à Nicomaque, trad. Jean Tricot, Paris, Vrin, 1990, 1112 b 25.

20

Sarah Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford, Oxford University Press, 1991, p. 180.

21

Marc Angenot, Dialogue de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Mille et Une Nuits, 2008.

22

En cela, ils reconduisent une querelle interne à l’histoire de la rhétorique, voir Francis Goyet, Le sublime du « lieu commun ». L’invention rhétorique dans l’Antiquité et à la Renaissance, rééd. Paris, Classiques Garnier, 2018, et son introduction à Longin, Traité du sublime, Trad. Boileau, Paris, Librairie Générale Française, 1995, p. 5-60.

23

Aristote, Éthique à Nicomaque, op.cit. L. III, 5, 1112a et b.

24

« Ce qui caractérise l’adhésion des esprits c’est que son intensité est variable : rien de nous oblige à limiter notre étude à un degré particulier d’adhésion, caractérisé par l’évidence, rien ne nous permet de considérer a priori comme proportionnels les degrés d’adhésion à une thèse avec sa probabilité, et d’identifier évidence et vérité. », Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca,Traité de l’argumentation, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1988, p. 5.

25

John Stuart Mill, De la liberté, Paris, Gallimard, Folio essais, 1990, chap. 2, p. 114-115.

26

Sur l'importance de l’anticipation et de la prise en compte des objections, voir Francis Goyet, « La forme d’un discours de phronimos » in F. Callegaro, M. Pavlopoulos, J. Xie, Le social en commun. Dialogues avec Vincent Descombes, Classiques Garnier, à paraître en 2019. Comme l’indique le titre de l’article d’Anderson sur la crise des missiles de Cuba, « Decision-making by objection », le blocus naval a été choisi non pas parce qu’il était supposé résoudre tous les problèmes envisagés, mais parce qu’il ne soulevait pas les objections qui handicapaient les autres options, cf. note 15.

27

Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, op. cit. p. 50.

28

Comme ceux envisagés par Bernard Manin, « Comment promouvoir la délibération démocratique ? Priorité du débat contradictoire sur la discussion », Raisons politiques, n°42, 2011, p. 83-113.

29

Pour une conception opposée, voir Jürg Steiner, « Truthfulness in Deliberation », in The Foundations of Deliberative Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, chap. 7.

30

Aristote, Les réfutations sophistiques, trad. Jean Tricot, Paris, Vrin, 1995 ; Jeremy Bentham, The Book of Fallacies, The Collected Works of Jeremy Bentham, ed. Philip Schofield, Oxford, Oxford University Press, 2015.

31

Aristote, Rhétorique, op. cit., L. I, chap. 1, 1355b10.

32

Bertrand de Jouvenel,« Le problème du président de séance », Négociations, n° 4, 2005/2, p. 177-186, traduction française de « Seminar Exercice. The Chairman’s Problem », in American Political Science Review, June 1961, vol. LV, n°2, p. 368-372.

33

Il faut entendre : intérêt distinct de celui du groupe délibérant ou de la population représentée par ce groupe délibérant.

34

On a vu que cette tension connaît néanmoins des degrés qui distinguent deux types de rhétorique.

35

Le contraste entre la valorisation de la sincérité et la condamnation du procédé instrumental est intrinsèque à l’argumentation pour autrui, Cf. Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, Éd. de l’Université de Bruxelles, 1958, § 96, « La rhétorique comme procédé ».

36

Ce qui est dénommé « suasoire » dans la tradition rhétorique, voir Quintilien, Institution oratoire, Livre III, 8, trad. Jean Cousin, Paris, Les belles lettres, 2003.

37

Voir l’intéressante étude de Daniela Cammack, « Deliberation in Ancient Greek Assemblies », à paraître dans Classical Philology.

38

Sur l’importance de l’exposition à des arguments opposés, voir Bernard Manin, « Comment promouvoir la délibération démocratique ? » op.cit.

39

Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, L. III, XLII, 2. Trad. Jacqueline de Romilly, Robert Laffont, coll. Bouquins, p. 325.

40

Thucydide, op. cit., L. III, XL, 7, p. 325.

41

Thucydide, op. cit., L. III, XLVII, 5, p. 328. Voir l’analyse de Louis Bodin, « Diodote contre Cléon. Quelques aperçus sur la dialectique de Thucydide », Revue des études anciennes, 1940, 42, p. 36-52.

42

Elizabeth Anscombe, L’intention, op. cit., § 40.

43

Aristote, La rhétorique, op. cit., 1355a 20-25, L. I, chap. 1, p. 120.

Bibliographie

Graham Allison, The Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis, Boston, Little, Brown and Company, 1971.

Paul A. Anderson, « Decision Making by Objection and the Cuban Missile Crisis », Administrative Science Quaterly, n°28, 1983, p. 201-222.

Marc Angenot, Dialogue de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Mille et Une Nuits, 2008.

Elizabeth Anscombe, L’intention, trad. M. Maurice et C. Michon, Gallimard, 2002.

Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. Jean Tricot, Paris, Vrin, 1990.

Aristote, Les réfutations sophistiques, trad. Jean Tricot, Paris, Vrin, 1995.

Aristote, Rhétorique, trad. Pierre Chiron, Paris, Garnier Flammarion, 2007.

André Bächtiger, Simon Niemeyer, Michael Neblo, Marco R. Steenbergen, Jürg Steiner, « Disentangling Diversity in Deliberative Democracy: Competing Theories, Their Blind Spots and Complementaries », Journal of Political Philosophy, vol. 18, n°1, 2010, p. 32-63.

Jeremy Bentham, The Book of Fallacies, The Collected Works of Jeremy Bentham, ed. Philip Schofield, Oxford, Oxford University Press, 2015.

Louis Bodin, « Diodote contre Cléon. Quelques aperçus sur la dialectique de Thucydide », Revue des études anciennes, 1940, 42, p. 36-52.

Sarah Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford, Oxford University Press, 1991.

Daniela Cammack, « Deliberation in Ancient Greek Assemblies », à paraître dans Classical Philology.

Simone Chambers, Reasonable Democracy. Jürgen Habermas and the Politics of Discourse, Ithaca, Cornell University Press, 1996.

Simone Chambers, « Deliberative Democratic Theory », Annual Review of Political Science, 2003, vol. 6, p. 307-326.

Vincent Descombes, Le raisonnement de l’ours et autres essais de philosophie pratique, Paris, Seuil, 2007.

Antonio Florida, From Participation to Deliberation. A Critical genealogy of Deliberative Democracy, Colcherster, ECPR Press, 2017.

Charles Girard et Alice Le Goff, La démocratie délibérative, Paris, Hermann, 2010.

Robert Goodin, Simon Niemeyer, « When Does Deliberation Begin? Internal Reflection versus Public Discussion in Deliberative Democracy », in Political Studies, 2003, vol. 51, p. 627-649.

Francis Goyet, Le sublime du « lieu commun ». L’invention rhétorique dans l’Antiquité et à la Renaissance, rééd. Paris, Classiques Garnier, 2018.

Francis Goyet, introduction à Longin, Traité du sublime, Trad. Boileau, Paris, Librairie Générale Française, 1995, p. 5-60.

Francis Goyet, « La forme d’un discours de phronimos » in F. Callegaro, J. Xie, Le social en commun. Dialogues avec Vincent Descombes, Classiques Garnier, à paraître en 2019.

Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Tomes 1 et 2, Paris, Fayard, 1987.

Jürgen Habermas, Morale et communication, Paris, Les éd. du Cerf, 1986.

Bertrand de Jouvenel, « Le problème du président de séance », in Négociations, n°4, 2005, p. 177-186, trad. de « Seminar Exercice. The Chairman’s Problem », in American Political Science Review, June 1961, vol. LV, n°2, p. 368-372.

Stephen D. Krasner, « Are Bureaucracies Important? (Or Allison Wonderland) », in Foreign Policy N°7, 1972, p. 159-179.

Bernard Manin, « Volonté générale ou délibération. Esquisse d'une théorie de la délibération politique », in Le Débat, n°33, janvier 1985, p. 72–93,

Bernard Manin, « Comment promouvoir la délibération démocratique ? Priorité du débat contradictoire sur la discussion », in Raisons politiques, n°42, 2011, p. 83-113.

John Stuart Mill, De la liberté, Paris, Gallimard, Folio essais, 1990.

Josiah Ober, Mass and Elite in Democratic Athens, Princeton, Princeton University Press, 1989.

Chaïm Perelman, Rhétoriques, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1989.

Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1988.

Philip Pettit, « Deliberative Democracy and the Discursive Dilemma », in Philosophical Issues, 2001, vol. 11, p. 268-299.

Quintilien, Institution oratoire, Livre III, trad. Jean Cousin, Paris, Les belles lettres, 2003.

Anatol Rapoport, Combats, débats et jeux, trad. Josette de La Thébeaudière, Paris, Dunod, 1967.

Jürg Steiner, The Foundations of Deliberative Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, Trad. Jacqueline de Romilly, Robert Laffont, 1990.

David Wiggins, Needs, Values, Truth, Oxford, Clarendon Press, 1998.